Фактчек: 10 самых популярных легенд о Корнее Чуковском

Всю жизнь стыдился своего происхождения? На самом деле не любил детей? Враждовал с Маршаком и держал в страхе семью? Разбираемся, что из этого правда

Легенда 1. Он придумал себе имя

Вердикт: это правда.

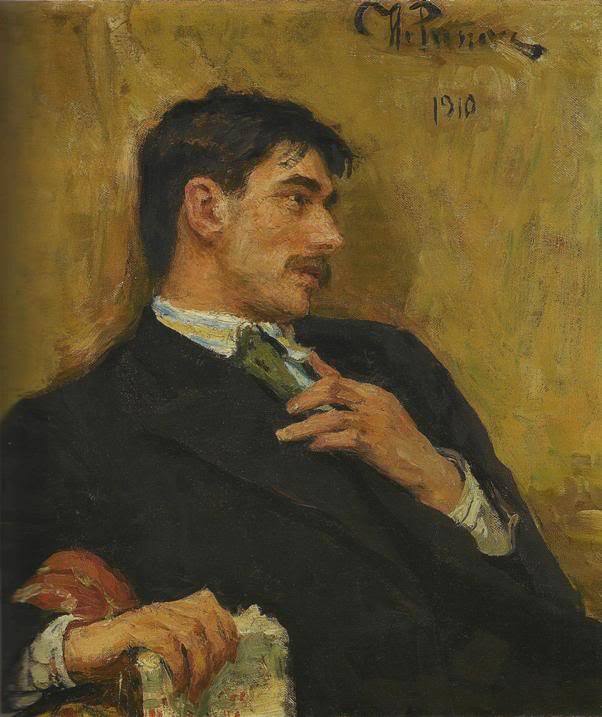

Первая публикация Николая Корнейчукова, статья «К вечно-юному вопросу», вышедшая 27 ноября 1901 года в газете «Одесские новости», была опубликована под именем Корнея Чуковского.

Позднее, в 1920-х годах, Чуковский говорил литературоведу Лидии Гинзбург: «Вот я, например, Корнейчук. Я понял, что фамилия эта мужицкая, хохлацкая, и сделал себе Чуковского» Из дневников Лидии Гинзбург // Литературная газета. № 41. 13 октября 1993 года.. Стоит оговорить, что слово «хохлацкий» в устах Чуковского не означает уничижительного отношения ко всему украинскому: украинец по матери, он знал украинский язык, любил украинскую поэзию, еще ребенком читал биндюжникам «Энеиду» Котляревского, много писал о Шевченко; здесь это означает скорее, что фамилия Корнейчук[ов] казалась недостаточно изящной начинающему критику, рассуждающему о вопросах философии и эстетики.

Затем появилось и отчество Иванович. Официально сменить имя и получить документы на имя Корнея Ивановича Чуковского он смог после революции.

Легенда 2. Был незаконнорожденным и очень стыдился этого

Вердикт: это правда.

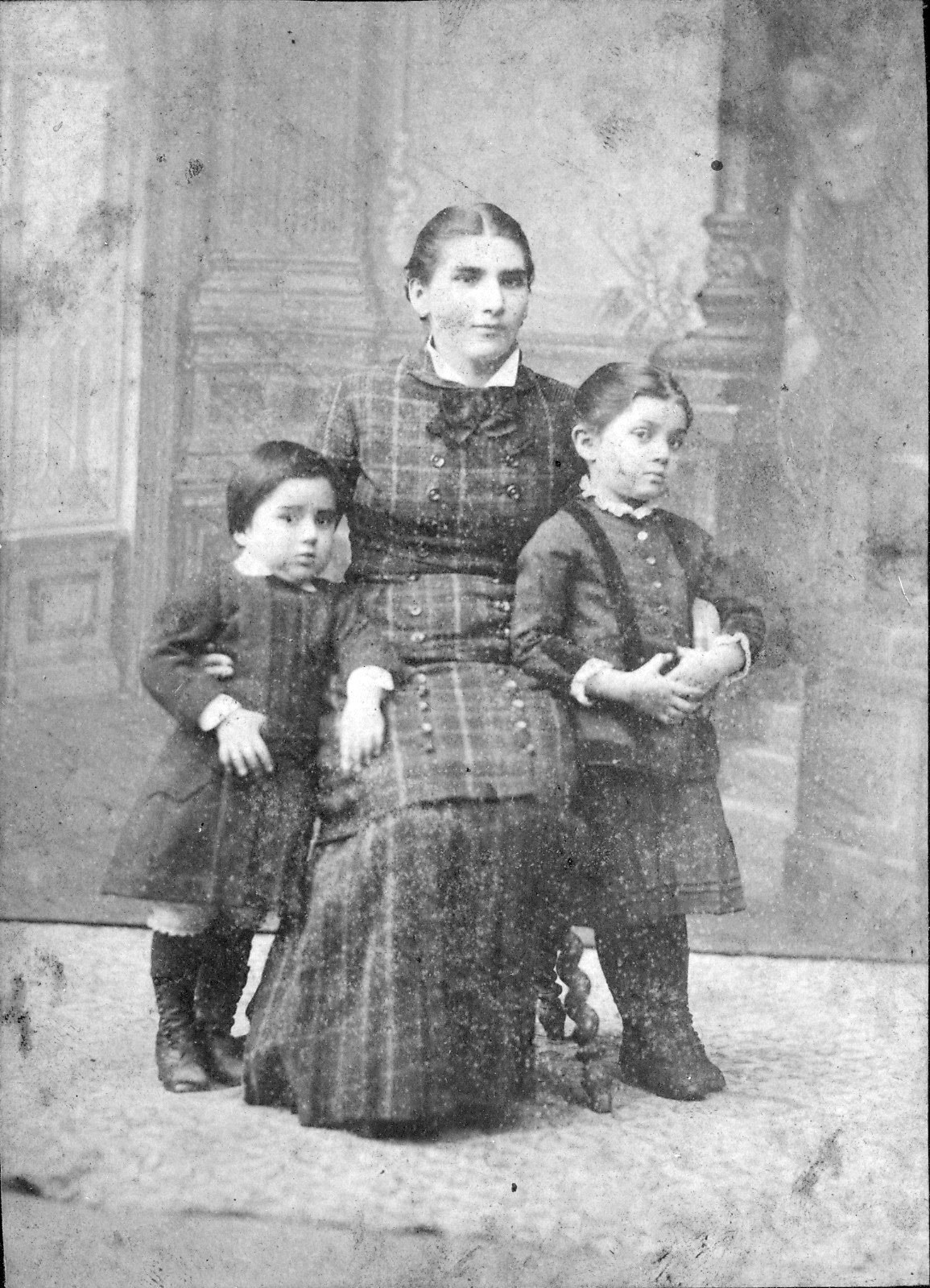

В записи о крещении будущего Корнея Чуковского, тогда Николая Корнейчукова, отец не указан, а мать записана «девицей» В. Ф. Шубин. Все, что он делал, было весело и талантливо // …Одним дыханьем с Ленинградом… Л., 1989.. Это однозначно указывает на то, что ребенок рожден вне брака. В метриках То есть в свидетельствах о рождении. у Коли и его старшей сестры Маруси значилось, что они дети крестьянки, девицы Корнейчуковой, и в те времена такая метрика словно ставила позорное клеймо на ребенке. Дело не только в том, что в дореволюционной России у незаконнорожденных не было практически никаких прав, но и в том, что девушка, родившая ребенка вне брака, считалась гулящей, а ее дети — неподходящим знакомством. Одесская жизнь семейства Корнейчуковых была связана с бесконечными унижениями, которые подробно описаны в повести Чуковского «Секрет» — это первый вариант будущего «Серебряного герба». Например, когда Корнейчуковы должны были переехать из подвальной каморки в квартиру с водопроводом (водопровод был совершенно необходим для мамы-прачки, да и детей избавил бы от тяжелой повинности таскать в огромную бочку ведрами воду для стирки),

Отец, Эммануил Соломонович Левенсон, потомственный почетный гражданин Одессы, сын состоятельного врача, был жив-здоров. Как говорили в семье Чуковских, он очень любил Екатерину Осиповну, но жениться на матери своих детей он не мог или не хотел. Он был иудеем, она православной, он богатым, она бедной, его семья была однозначно против их связи. Возможно, она даже служила горничной у семьи Левенсон в Одессе, а затем уехала с возлюбленным в Петербург, где он получал высшее образование. Так или иначе, Эммануил Соломонович оставил свою невенчанную возлюбленную, женился на девушке своего круга и уехал с ней в Баку Лидия Чуковская. «Мы никаких людей, кроме знаменитых, в детстве не видели» // Устная история. Беседа записана 10 мая 1971 года, опубликована 7 февраля 2025 года..

Известно, что он посылал Екатерине Осиповне письма, что у нее висел на стене его портрет, что она говорила внучке Лиде, что ее дед «очень хороший человек» Л. К. Чуковская. Памяти детства / Сочинения. В 2 т. Т. 1. М., 1999–2000.. Отец, вероятно,

В его дневнике есть горькая запись:

«Я, как незаконнорожденный, не имеющий даже национальности (кто я? еврей? русский? украинец?), был самым нецельным, непростым человеком на земле. <…> Мне казалось… что я единственный — незаконный… что все у меня за спиной перешептываются и что, когда я показываю

кому-нибудь (дворнику, швейцару) свои документы, все внутренне начинают плевать на меня. <…>

<…> …Когда дети говорили о своих отцах, дедах, бабках, я только краснел, мялся, лгал, путал. <…> Особенно мучительно было мне в 16–17 лет, когда молодых людей начинают вместо простого имени называть именем-отчеством. Помню, как клоунски я просил даже при первом знакомстве — уже усатый — „зовите меня просто Колей“, „а я Коля“ и т. д. Это казалось шутовством, но это была боль. И отсюда завелась привычка мешать боль, шутовство и ложь — никогда не показывать людям себя — отсюда, отсюда пошло все остальное» К. И. Чуковский. Собрание сочинений. В 15 т. Т. 12. Дневник. 1922–1935. М, 2013..

Лидия Корнеевна писала об отце, что тот был «создан своей покинутостью». Когда Чуковский был уже известным критиком и отцом, Эммануил Соломонович приехал к нему в Куоккалу и привез подарки для внуков. Но после разговора Чуковский фактически выгнал его из дома:

«И вдруг дверь веранды звонко отворилась, — вспоминала Лидия Корнеевна. — Из нее выбежал Корней Иванович с дедушкиным чемоданом в руках. И побежал к калитке. За ним еле поспевал дедушка… Корней Иванович выбежал за калитку и широко растворил ее перед гостем. Подал ему чемодан и ушел. И затворил за собою калитку.

<…>

За обедом про дедушку не было сказано ни единого слова. После обеда тоже. За всю последующую жизнь тоже» Л. К. Чуковская. Памяти детства / Сочинения. В 2 т. Т. 1. М.,1999–2000 ..

Подробнее об отце Чуковского и других родственниках можно узнать из работ одесской исследовательницы Натальи Панасенко; часть из них выложены на сайте семьи Чуковских.

Легенда 3. Был исключен из гимназии

Вердикт: это правда, но есть нюансы.

Чуковский многократно писал, что был несправедливо исключен из пятого класса гимназии, иногда добавлял, что по «указу о кухаркиных детях» См., например: К. И. Чуковский. О себе, М., 1964.

«Вероятно, отец давал ей вначале

Разобраться с датами поступления и исключения из гимназии помогают исследования Натальи Панасенко Н. Панасенко. Чуковский в Одессе // Егупец. № 11. Киев, 2002. . Она установила, что Чуковский и его одноклассник Борис Житков вместе пошли во вторую одесскую прогимназию в 1892 году, когда Коле Корнейчукову исполнилось 10 лет — и, заметим, через пять лет после издания пресловутого «указа о кухаркиных детях», а точнее циркуляра министра народного просвещения Ивана Делянова «О сокращении гимназического образования», где говорилось, что в гимназии следует допускать детей из сословий не ниже купцов

Если в первый класс Коля пошел в 1892 году, то его пятый класс приходится на 1896/97 учебный год; автобиографического героя повести «Серебряный герб» исключают из гимназии через два года после смерти Александра III (он умер 1 ноября 1894 года). Однако в 1897 году «ученик гимназии… Николай Мануилович Корнейчуков» Н. Панасенко. Отец Корнея Чуковского // Вечерняя Одесса. 17 июля 2001 года. указан воспреемником в записи о крещении Скорбященской церкви в Одессе.

А в дневнике Чуковского за 1936 год упоминается «подлая пятая гимназия». Вторая прогимназия стала Пятой мужской гимназией только в 1898 году, а это значит, что исключить из нее Чуковского могли никак не раньше 1898 года, то есть не из пятого, а из седьмого класса. Филолог Лев Коган, ученик той же гимназии, писал, что из шестого.

Коган вспоминал, что учителя и директор гимназии Чуковского «дружно терпеть не могли»:

«Ему был свойственен особый тип озорства: тихого, артистического; никаких типично школьных шалостей за ним не числилось, но он отличался способностью организовывать такие выходки, которые в голову не пришли бы обычным шалунам. Его считали отъявленным лодырем, а он в то же время был одним из самых начитанных учеников гимназии» Л. Коган. Чуковский начинался в Одессе // Вечерняя Одесса. 30 марта 1982 года..

Там же Коган вспоминает, что Коля повел его на публичную лекцию по философии в университете, хотя гимназистам запрещалось ходить на публичные лекции, и первым, кого они там встретили, был директор гимназии. Но непосредственной причиной исключения,

«Журнал явно был оппозиционным…

Конечно, журнал попал в руки директора. Юнгмейстер рассвирепел. Во время большой перемены… директор, потрясая журналом, топая ногами, кричал на издателей… и грозил им всеми возможными карами. <…>

<…>

Прошло две недели, и вот снова появился новый номер журнала. <…> …На большой перемене к директору подошли оба издателя и вручили ему один экземпляр…

<…>

Юнгмейстер молча взял журнал.

Он больше не распекал издателей, а созвал педагогический совет, который и исключил из гимназии обоих издателей» Там же..

В «Серебряном гербе» учитель говорит юному герою, что директору приказали «изъять из гимназии полдюжины кухаркиных детей». Не исключено. Но весьма вероятно, что происхождение просто стало отягчающим обстоятельством. Вероятно, отец перестал помогать деньгами и мама не могла больше оплачивать обучение.

В «Секрете» мама, узнав, что мальчика исключили из гимназии, обнимает его со словами «прости меня» и «это я виновата во всем». И рассказывает сыну, что он незаконнорожденный. В «Серебряный герб» эта сцена не вошла. По мере превращения «Секрета» сначала в «Гимназию», а потом в «Серебряный герб» тяжелая судьба незамужней матери-одиночки и ее детей перестала быть основной темой повести. На первый план сначала вышла критика порядков в дореволюционной гимназии, а затем и критика царизма: царского министра Делянова с его циркуляром, самого царя, который никого не любил, кроме своих собак.

Герой «Серебряного герба» три раза сдавал экзамены на аттестат экстерном; два раза его заваливали из-за происхождения, а в третий раз он легко сдал их в Ришельевской гимназии.

Легенда 4. На самом деле Чуковский не любил детей

Вердикт: это неправда.

Детский писатель, который не любит детей, — это всегда интересно журналистам и читателям. Известно, например, что детей не любили Ханс Кристиан Андерсен и Даниил Хармс, что не мешало одному быть великим сказочником, а другому — сочинять прекрасные детские стихи. Пожалуй, можно сказать, что детскими писателями и поэтами часто становятся люди, которые не только сохраняют детскую способность видеть чудесное, дурачиться, но и в

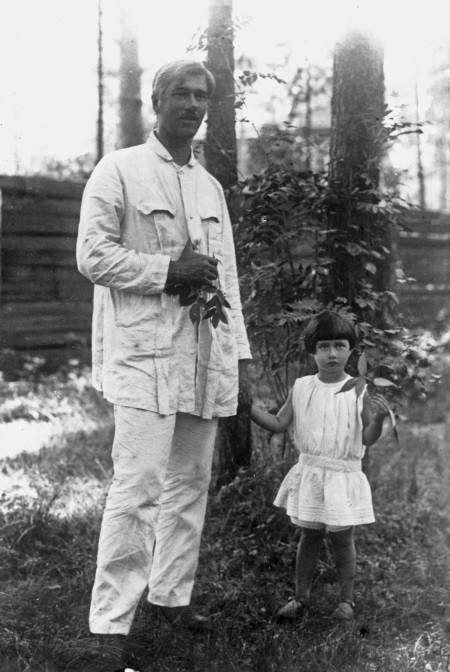

В Чуковском, конечно, было много детского. Лидия Корнеевна вспоминала, как он учил детей лаять на собаку, которая их испугала; он самозабвенно предавался играм, он с удовольствием лазил вместе с сыном Колей по географическим картам, которые привез ему из Петербурга… Но позиция Чуковского-писателя всегда была позицией взрослого, отцовской позицией.

Он рано стал отцом: Коля родился, когда писателю исполнилось 22 года. Навсегда травмированный своим полусиротством, он хорошо понимал, что отец значит в жизни ребенка, и, может быть, именно поэтому стал внимательным, заботливым отцом. К своим и чужим детям он относился с огромным интересом. Его интересовало все: как они начинают говорить, как думают, как воспринимают литературу — своих детей он сразу начинал знакомить с поэзией и радовался их живому отклику на нее. Его наблюдательность и живой интерес к детям позволили ему многое понять в детской психологии, законах развития ребенка — едва ли не раньше, чем это поняли и сформулировали ученые. Книга «От двух до пяти» — это блестящее исследование и детской речи, и детского творчества, и детской психологии.

Первая статья Чуковского о детской литературе, названная «О детских журналах», вышла в 1906 году, когда его первенцу Коле было всего два года. С тех пор он уже не оставлял этой темы. Когда детей стало трое и у них появились друзья, он с удовольствием собирал вокруг себя и своих, и соседских детей, играл с ними, катал в лодке, возил в тележке, читал им стихи, занимал

«Вчера сдуру попал на именины к Собинову — и потерял три часа. Именинница — его дочка Светланочка, четырех лет. Я пришел в гости к ней, но Собинов вдруг накинулся на меня с таким аппетитом, как будто лет десять не говорил ни с одним человеком. <…> Я каждую минуту порывался встать и пройти к Светику, которая в саду под деревом стояла довольно растерянно и не знала, что ей делать с подарками: кукла Юрий, кукла Акулина, домик — вернее, комната: спальня зайца и мн. др. В конце концов я не выдержал и убежал к Светлане…

<…>

<…> Когда наконец я добрался до нее, мы оставили в стороне все ее дорогие и, в сущности, ненужные игрушки и стали играть еловыми шишками: будто шишка — это земляника. Шишка ей куда дороже всех этих дорогостоящих роскошей» К. И. Чуковский. Собрание сочинений. В 15 т. Т. 12. Дневник. 1922–1935. М., 2013..

«Потянуло к детям»; «единственный у меня был душевный отдых: дети». «Я первый раз понял, какая рядом со мною чистая душа, поэтичная» (это о маленькой дочери Лиде). «У Блинова изумительные дети. Так страшно, что они вырастут и станут другими». Так не может писать человек, не любящий детей. У Лидии Чуковской в «Памяти детства» целая главка посвящена вопросу, который прямо сформулирован так: «Любил ли Корней Иванович детей»? И отвечает на этот вопрос так:

«…Общение с детьми излечивало его от тоски; оно не только не утомляло, но возрождало его; оно отмывало его от пошлости… Он любил читать детям стихи и прозу; дети, верил он, самая восприимчивая к искусству, самая творческая аудитория на всем свете. В детях отчетливо соединялось для него все, чем он жил: повышенная восприимчивость к искусству, к природе, творческое отношение к жизни».

В годовщину смерти жены, вспоминает Лидия Корнеевна, он вернулся с кладбища больной и усталый и обнаружил у себя дома целый седьмой класс с учительницей. И включился в игру, шутил, смешил детей, показывал им игрушечного говорящего льва и паровоз, который умеет объезжать стулья, и читал Некрасова, и спасался от смертельной тоски радостью общения с детьми.

Но иногда он сталкивался с необъяснимой детской ограниченностью, равнодушием, жесткостью. Те самые дети у костра, к которым его потянуло летом 1943 года в переделкинском лесу, как оказалось, жгли книги из его разграбленной библиотеки — в том числе детские книги. «И я подумал, какой это гротеск, что дети, те, которым я отдал столько любви, жгут у меня на глазах те книги, которыми я хотел бы служить им» К. И. Чуковский. Собрание сочинений в 15 т. Т. 13. Дневник. 1936–1969. М., 2006.. Бедные, обокраденные души! — восклицает он, сталкиваясь с душевной тупостью.

Легенда 5. Он запирался в своей комнате, чтобы работать, а вся семья ходила на цыпочках

Вердикт: это правда.

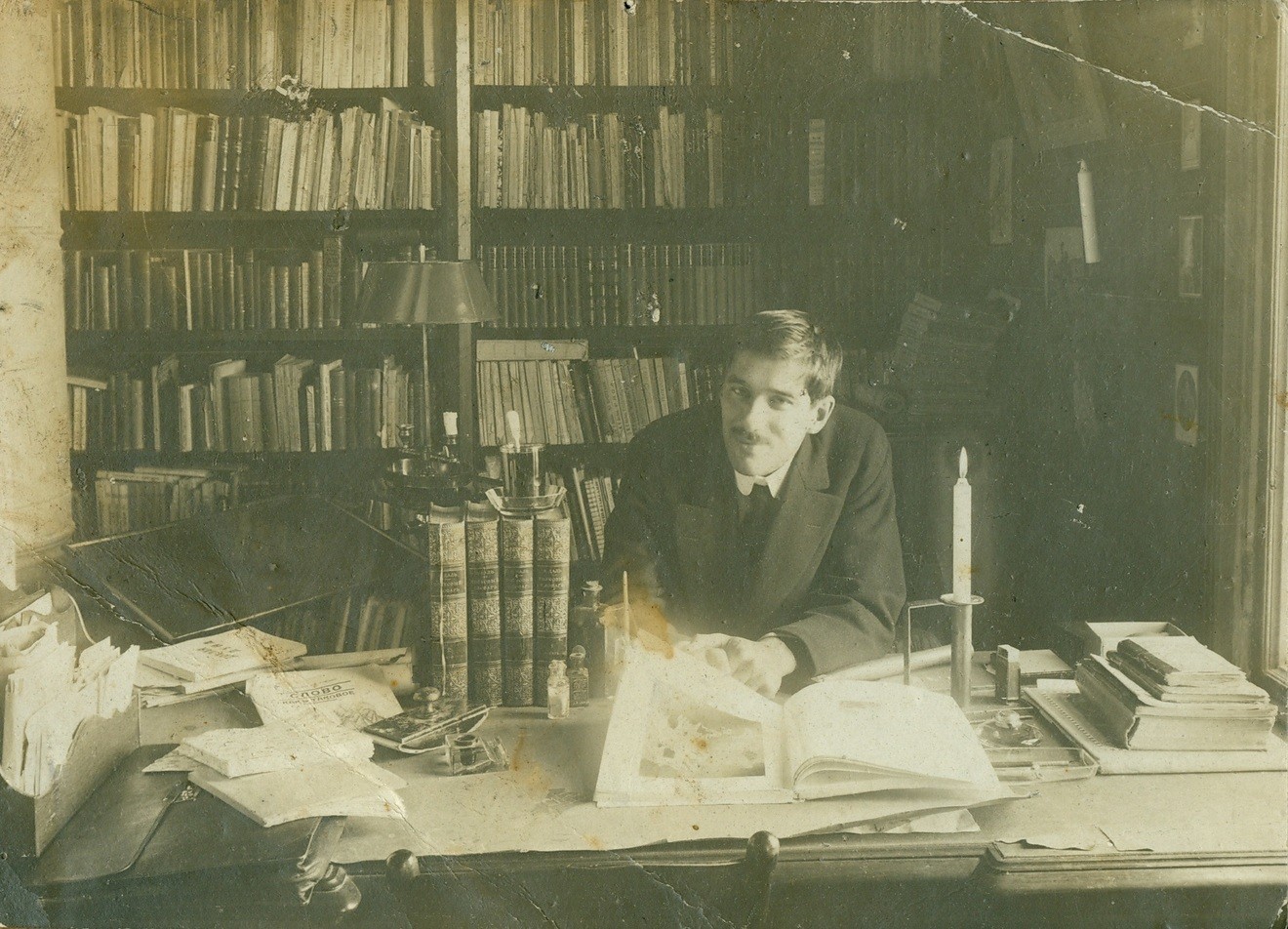

Пока дети не подросли и не стали зарабатывать сами, Чуковский не просто был единственным кормильцем в большой семье, но и помогал маме и сестре, которые жили в Одессе. Зарабатывал пером, писал страшно много, жаловался не раз, что убил лучшие годы, работая фельетонистом «по пятачку за строчку», бесконечно уставал.

Кроме того, он с юности страдал от тяжелой бессонницы, которая мешала его работоспособности, — и, конечно, шуметь, когда «папа спит» и «папа работает», было совершенно немыслимо. В молодости Чуковский был раздражителен, а бессонницы эту раздражительность усугубляли. Он мог кричать, топать ногами, проклинать, а потом извинялся. Конечно, в доме все быстро привыкли вести себя как можно тише. Дети, искренне любящие отца, видели, как ему трудно, и старались не шуметь не из страха наказания, а из любви, понимания, сострадания. Лидия Корнеевна подробно рассказывает об этом в книге «Памяти детства» (1983).

В ней есть душераздирающая история о том, как папа берет шестилетнюю Лидочку в Петербург, где должен читать лекцию, и собирается показать ей в музее «Последний день Помпеи», но в поезде открывает папку с докладом и понимает, что его надо переделать. И все пропало: «папа стал не-папой». В гостинице он выходит с Лидочкой в коридор, сажает ее в кресло, возвращается в номер и запирается на ключ. На пять часов. Лидочка терпеливо ждет. В Тенишевском училище передает ее

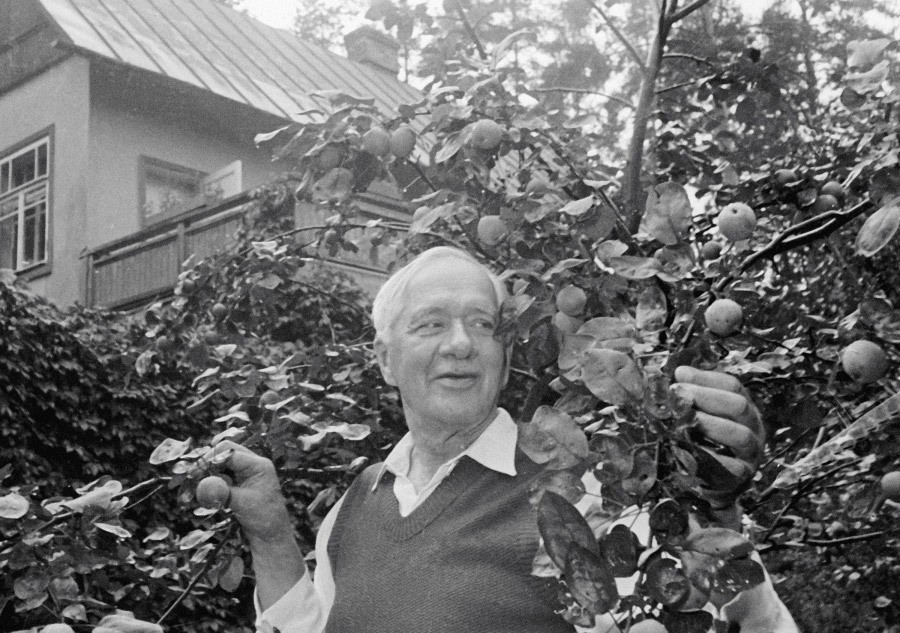

Легенда 6. Чуковский был добрым «дедушкой Корнеем»

Вердикт: и да и нет.

Стать всенародным дедушкой Чуковский был обречен — вслед за дедушкой Крыловым. Но он мог быть не только добрым, но и желчным, озлобленным, бесконечно уставшим, раздраженным.

Лидия Корнеевна написала однажды Давиду Самойлову, что Чуковский старался стать похожим на Чехова:

«…Для К. И. он был, кроме всего прочего, еще и образцом человеческого поведения, он старался себя душевно превратить в Чехова. Смолоду — никакого сходства: К. И. был вспыльчив, несдержан, истеричен, часто несправедлив (выручала природная доброта). Годам к 50 он многому научился — в смысле обращения с людьми. Учился же — у Чехова» Д. С. Самойлов, Л. К. Чуковская. Переписка: 1971–1990, М., 2004..

Многие литераторы вспоминают о Чуковском как о человеке хитром, льстивом, неискреннем, коварном. У Евгения Шварца в воспоминаниях «Белый волк» он — мнительный, подозрительный, бесконечно несчастный и одинокий:

«Не мог Корней Иванович понять, что у него куда меньше врагов, чем ему это чудится, и, соответственно, меньше засад, волчьих ям, отравленных кинжалов. Это вносило в жизнь его ужасную разладицу и в тысячный раз ранило его нежную душу. Впрочем, в иных нередких случаях мне казалось, что он заводит драку вовсе не потому, что ждет нападения. Просто его охватывало необъяснимое, бескорыстное, судорожное желание укусить. И он не отказывал себе в этом наслаждении» Е. Л. Шварц. Белый волк // Память. Исторический сборник. Вып. 3. М., Париж, 1980..

И тот же Шварц замечает в статье «Некомнатный человек» (1957):

«И что особенно важно — никогда не уклонялся Корней Иванович, если нужно было помочь напрасно обиженному, пострадавшему человеку. Он выбегал из комнаты и добирался до самых высоких инстанций, заступаясь, доказывая, не сдаваясь… И очень часто добивался победы» Е. Л. Шварц. Некомнатный человек // Нева. № 3. Л., 1957..

В самом деле, Чуковский бесконечно помогал людям, хлопотал, выбивал пайки, в голодные годы заботился о том, чтобы накормить писателей, обеспечить престарелых писательских вдов пенсией или дровами. Помогал деньгами тем, кому трудно, заступался за репрессированных, посылал им посылки в лагеря, заботился об осиротевших детях.

Добрым он был. Но бывал и злым. Бывал — но не был.

Легенда 6. Он посвятил все детские рассказы одной дочери, хотя у него было четверо детей

Вердикт: это неправда.

Прежде всего, Чуковский никогда не писал рассказов. У него есть прозаические сказки, есть повести, но самые его известные произведения для детей — это стихотворные сказки. Ни одна из них не имеет посвящения, так что «посвятил» — это неверно.

Под «одной дочерью», вероятно, подразумевается его младшая, Мурочка. Она родилась в 1920 году, когда старшим детям было уже почти 16, 13 и 10 лет. Чуковский к этому времени уже был не только знаменитым критиком, но и автором всенародно любимого «Крокодила», который вышел в свет в 1917 году. Так что к появлению «Крокодила» Мурочка никакого отношения не имеет.

В 1955 году Чуковский вспоминал в дневнике, что задумал эту сказку в 1913 или 1914 году, когда на Колю в Хельсинки наехал экипаж:

«Мы в ужасе отвезли его к хирургу, думали: он повредил ногу! Хирург (финн) с омерзением оглядел ногу русского мальчика, даже ушиба не было, к его огорчению, и Коля от всех потрясений мгновенно уснул. Чтобы развлечь его дорогой в поезде, я рассказывал ему сказку о Крокодиле: „Жил да был Крокодил“ под стук поезда. Импровизация была длинная, и там был „Доктор Айболит“ — в качестве одного из действующих лиц; только назывался он тогда: „Ойболит“, я ввел туда этого доктора, чтобы смягчить тяжелое впечатление, оставшееся у Коли от финского хирурга» К. И. Чуковский. Собрание сочинений. В 15 т. Т. 13. Дневник. 1936–1969. М., 2013..

Но следующие стихотворные сказки уже создавались после рождения Мурочки: именно с ней связано его позднее счастье отцовства. Именно с тонко чувствующей, поэтичной Мурочкой у Чуковского была особая душевная связь. Первыми появились «Мойдодыр» и «Тараканище», на свой страх и риск выпущенные частным издателем Львом Клячко и сразу сделавшие Чуковского детским классиком. Затем на свет вылетела «Муха-Цокотуха». Потом он читал Мурочке «Доктора Дулиттла» Хью Лофтинга — и пересказывал, адаптировал его для нее, трехлетней; так в литературу вошел Айболит, а вслед за ним ворвался и «страшный и ужасный Бармалей»… Чуковский написал однажды: «Писатель для малых детей должен быть счастлив. Счастлив, как и те, для кого он творит» К. И. Чуковский. Собрание сочинений в 15 т. Т. 2. М., 2006..

Мурочка умерла от костного туберкулеза в 1931 году, и радость покинула Чуковского. Писать сказки было незачем, не для кого. Десять с лишним лет он их не писал. В 1943 году опубликовал неудачную военную сказку под названием «Одолеем Бармалея», а летом 1945 года, сразу после победы, задумал и быстро написал счастливую, летнюю, дачную, послевоенную — «Бибигона». В этой сказке упоминаются внучки, Тата и Лена. Они играют с Бибигоном, сделали для него домик, шьют ему треуголки. В 1945 году Тате, Наталье Николаевне, уже было больше 20 лет, а Лене, Елене Цезаревне, — 14 лет, так что девочки-внучки в этой сказке довольно условные. И «Одолеем Бармалея», и «Бибигон» подверглись жесточайшему разносу в печати, и больше Чуковский сказок уже не писал.

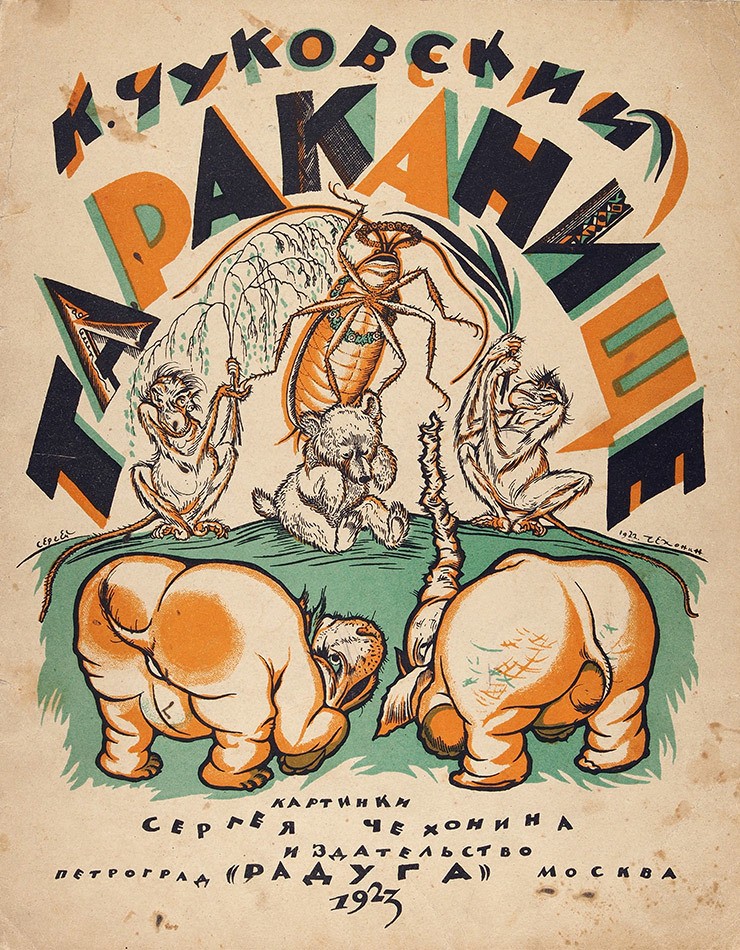

Легенда 7. Чуковский придумал Тараканище как пародию на Сталина

Вердикт: это неправда.

Эта версия появилась еще при жизни Чуковского и отражена в его дневнике:

«Когда я сказал Казакевичу, что я, несмотря ни на что, очень любил Сталина, но писал о нем меньше, чем другие, Казакевич сказал:

— А „Тараканище“?! Оно целиком посвящено Сталину.

Напрасно я говорил, что писал „Тараканище“ в 1921 году, что оно отпочковалось у меня от „Крокодила“, — он блестяще иллюстрировал свою мысль цитатами из „Тараканища“» Там же..

Миф этот необыкновенно живуч: посетители переделкинского дома-музея постоянно спрашивают у сотрудников, как Чуковский вообще уцелел, написав такую сказку. А Чуковский вспоминает, что Сталин сам в одной из своих речей пересказывал «Тараканище» Там же..

Сказка говорит о диктатуре вообще, о терроре вообще, но для советского человека, у которого террор в первую очередь связывался с именем Сталина, это означало, что «Тараканище» говорит о Сталине. К тому же — усы. «Тараканьи смеются усища».

Елена Цезаревна Чуковская посвятила этой легенде статью «Тень будущего» (1991), где говорит: «„Таракан“ — такой же Сталин, как любой другой диктатор в мире».

Она приводит там еще один удивительный пример: Чуковский размышлял о том, чтобы написать продолжение «Крокодила», где звери победили людей, посадили их в клетки в зоологическом саду, а сами гуляют среди клеток и щекочут людей тросточками. «Эта сказка могла бы впоследствии обернуться рассказом о Колыме и Магадане, которых тогда еще не было, но уже возникло многое, что их предвещало, делало их возможными» Е. Ц. Чуковская. Тень будущего // Независимая газета. 9 июля 1991 года. , — пишет Елена Цезаревна. Она заключает свою статью так: «Очевидно, будущее бросает свою тень на настоящее. И искусство умеет проявить эту тень раньше, чем появился тот, кто ее отбрасывает».

Легенда 8. Он враждовал с Маршаком

Вердикт: это отчасти правда.

На рубеже 1929 и 1930 годов, во время гонений на сказку, когда детской литературе предъявляли требование учить детей коллективизму, давать позитивные знания, отражать появление колхозов и прочее, газеты неустанно разоблачали придуманную ими же «группку» Чуковского — Маршака.

При этом Маршак возглавлял Детский отдел ГИЗа, или Госиздата (впоследствии Детиздат), — самое, пожалуй, интересное издательство в истории советской детской литературы. А Чуковский был литератором-одиночкой, и с Маршаком его связывало вовсе не руководство

Чуковский писал, что издательство «Радуга», где вышли «Мойдодыр» и «Тараканище», «процвело и окрепло после того, как через несколько месяцев в нем по моему приглашению стал работать замечательный поэт С. Маршак» К. И. Чуковский. Об этой книжке // Чуковский К. И. Стихи. М., 1961..

Маршаку посвящено множество записей в дневниках Чуковского: они вместе то воюют с цензурой, то защищают гонимую сказку. Во время травли Чуковского Маршак последовательно его защищал, даже сказал Крупской, которая печатно обозвала «Крокодила» «буржуазной мутью», что если человека расстреливают, пусть это делает тот, кто владеет винтовкой. А когда Чуковский надеялся на поддержку Маршака с изданием его сказки «Одолеем Бармалея», Маршак сказал, что считает сказку неудачной и отсоветовал ее публиковать.

Довольно сложными отношения между двумя поэтами были в 1930–1931 годах, когда Маршак перестраивал работу редакции Детиздата: ушел Борис Житков, ушли обэриуты, ушел Евгений Шварц, и ушли обиженными. Николай Корнеевич Чуковский объяснял это тем, что Маршак хорошо чувствовал конъюнктуру и понимал, что «пора чудачеств, эксцентриад, дурашливых домашних шуток, неповторимых дарований прошла». Эпоха требовала книг про колхозы и пятилетку. Чуковский занял сторону обиженных: деловитая практичность эпохи была ему чужда. Лидия Корнеевна работала у Маршака редактором, а Чуковский считал, что она должна писать свое, а не редактировать чужое. Сам дух Детиздата ему претил.

Евгений Шварц в «Белом волке» писал:

«Все анекдоты о вражде его с Маршаком неточны. Настоящей вражды не было. Чуковский ненавидел Маршака не более, чем всех своих ближних.

Просто вражда эта была всем понятна, и потому о ней рассказывали особенно охотно.

Во время съезда писателей, узнав, что Маршак присутствовал на приеме, куда Чуковский зван не был, этот последний нанес счастливцу удар по своей любимой системе.

— Да, да, да, — пропел Чуковский ласково. — Я слышал, Самуил Яковлевич, что вы были на вчерашнем приеме, и так радовался за вас, вы так этого добивались.

Встретив в трамвае Хармса, Корней Иванович спросил его громко, на весь вагон:

— Вы читали „Мистера Твистера“?

— Нет, — ответил Хармс осторожно.

— Прочтите! — возопил Корней Иванович. — Прочтите. Это такое мастерство, при котором и таланта не надо. А есть куски, где ни мастерства, ни таланта: „Сверху над вами индус, снизу под вами зулус» — и все-таки замечательно“» Е. Л. Шварц. Белый волк // Память. Исторический сборник. Вып. 3. М., Париж, 1980..

В 1937 году Чуковский жаловался сыну Николаю в письме на Маршака: «интригует», «предает меня оптом и в розницу». Но когда редакция подверглась жестокому разгрому, а ее сотрудники — репрессиям, Чуковский писал Николаю: «Я всю жизнь ненавидел маршаковщину, считал всю редакцию Ленинградского Детиздата бессмысленной и нелепой, но сейчас мне жалко бедную Лиду до слез» Н. К. Чуковский. О том, что видел. Воспоминания, Письма. М., 2005..

И все-таки Маршак и Чуковский прекрасно понимали масштаб друг друга и место, которое они занимают в литературе. И именно поэтому — по гамбургскому счету — относились друг к другу с уважением. Чуковский в 1930 году писал Маршаку, на которого был за

«И как было бы чудесно нам обоим уехать

куда-нибудь к горячему морю, взять Блейка и Уитмена и прочитать их под небом. У нас обоих то общее, что поэзия дает нам глубочайший — почти невозможный на земле — отдых и сразу обновляет всю нашу телесную ткань. Помните, как мы среди всяких „радужных“ То есть имеющих отношение к издательству «Радуга». дрязг вдруг брали Тютчева или Шевченка — и до слез прояснялись оба. Ни с кем я так очистительно не читал стихов, как с Вами» Письма К. И. Чуковского к С. Я. Маршаку // Егупец. № 12. Киев, 2002. .

В 50-х Чуковский посылал Маршаку фрагменты своего «Мастерства Некрасова», считая его «человеком гениального вкуса». Именно с ним хотел посоветоваться, его оценку услышать.

Им не раз приходилось объединять усилия в тяжелую минуту: они вместе боролись за репрессированного Матвея Бронштейна, мужа Лидии Корнеевны, талантливого физика, который написал для маршаковской редакции научно-популярную книгу о гелии «Солнечное вещество». Много лет спустя вместе пытались отстоять преследуемого Иосифа Бродского.

Когда больной Маршак прислал к 80-летнему юбилею Чуковского стихи, тот откликнулся радостным письмом:

«Я с ума сошел от радости, когда услыхал Ваши стихи. И радовался я не только за себя, но и за Вас: ведь если Вы можете ковать такие стихи, значит, Ваша чудотворная сила не иссякла, значит — Вы прежний Маршак, один из самых мускулистых поэтов эпохи» Там же..

И еще писал:

«Вы — классик не только потому, что Вы всю жизнь оставались верны классическим традициям русской поэзии, не только потому, что Вы ведете свою родословную от Крылова, Грибоедова, Жуковского, Пушкина, но и потому главным образом, что лучшие Ваши стихи хрустально-прозрачны, гармоничны, исполнены того дивного лаконизма, той пластики, которые доступны лишь классикам. В них нет ни одной строки, которая была бы расхлябанной, путаной, туманной и вялой» Там же..

Легенда 9. Чуковский не считал себя детским писателем

Вердикт: это отчасти правда.

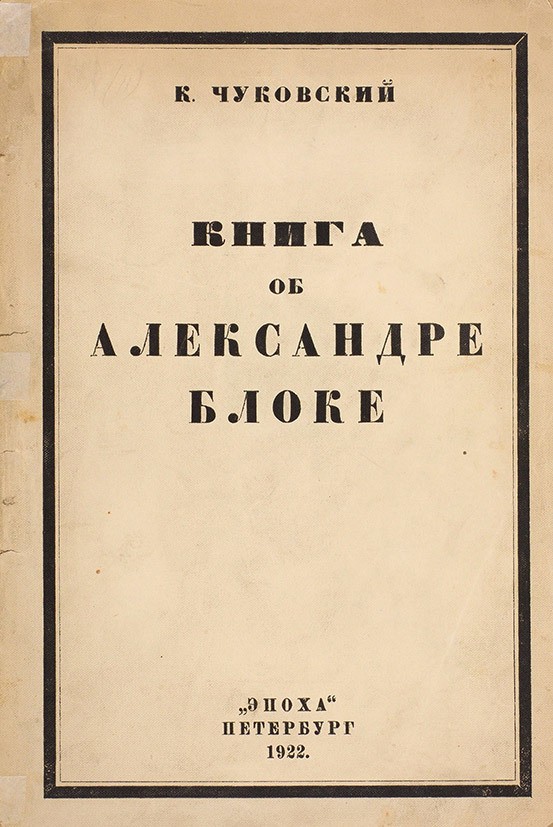

Точнее будет сказать — не считал себя только детским писателем. Да он и не был только детским писателем. Литературовед Мирон Петровский назвал его «многостаночником» и заметил, что смена эпох отражается в творчестве Чуковского сменой жанров. До революции он был известным литературным критиком — едва ли не самым известным в стране и уж точно самым ехидным, зубастым, парадоксальным. Когда заниматься литературной критикой стало невозможно, он переключился на создание литературных портретов. «Книга об Александре Блоке», «Ахматова и Маяковский», «Две души М. Горького» — торжество его творческого метода, соединяющего психологический портрет героя и анализ текста. Когда стало невозможным и это, стал крупнейшим детским поэтом, по сути, создателем жанра nursery rhymes, стихов для самых маленьких, на русском языке. Теоретик перевода и переводчик, исследователь массовой культуры, исследователь детского творчества, некрасовед, текстолог, литературовед — все это Чуковский. Разумеется, когда это оказывалось забыто, он обижался. В 1934 году он записывал в дневнике:

«Чрезмерность любви главным образом и пугает меня. Я себе цену знаю, и, право, тот период, когда меня хаяли,

чем-то больше мне по душе, чем этот, когда меня хвалят. Теперь в Москве ко мне относятся так, будто я ничего другого не написал, кроме детских стихов, но зато будто по части детских стихов я классик. Все это, конечно, глубоко обидно» К. И. Чуковский. Собрание сочинений. В 15 т. Т. 12. Дневник. 1922–1935. М., 2013. .

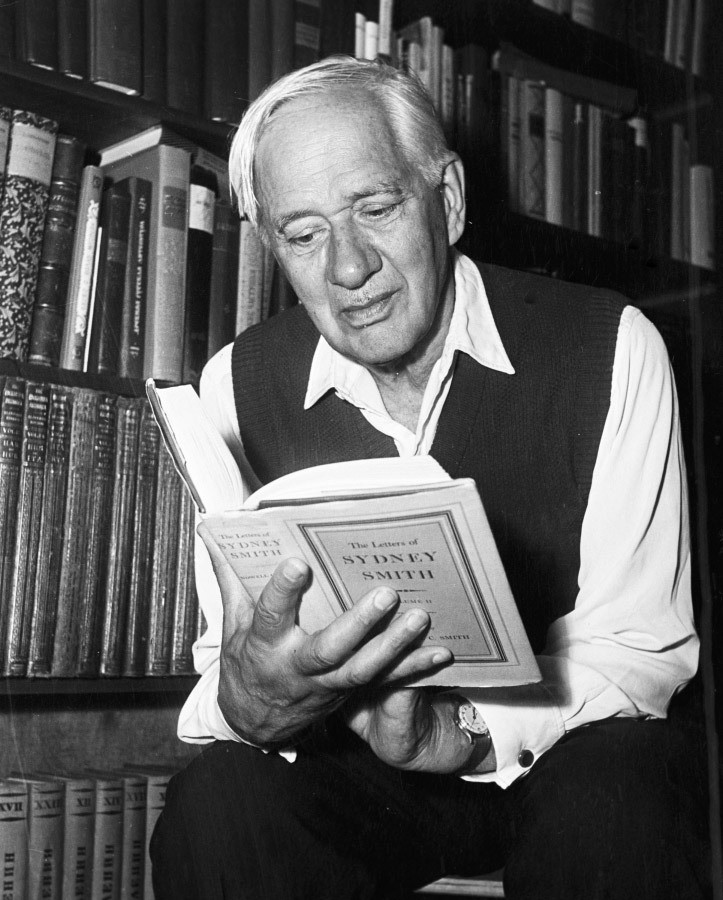

Особенно его огорчала судьба его дореволюционных критических статей, оказавшихся в СССР под негласным запретом. Поэтому он тщательно и вдумчиво отбирал тексты для шестого тома своего собрания сочинений, выходившего с 1965 по 1969 год: для него было очень важно вернуть в литературу себя-критика; остальные его ипостаси были так или иначе представлены советскому читателю.

Легенда 10. Он читал по две книги в день

Вердикт: возможно, это правда.

Ни один известный мне источник не содержит сведений о количестве книг, которые Чуковский прочитывал в день, в таком категоричном виде. Чуковский читал постоянно и много — на русском, украинском, английском. Читал для души и для работы. Часто читал несколько книг параллельно — прочитывал часть одной, откладывал, брался за другую.

В дневниках он часто записывал, что читает, и среди этих записей довольно часто появляются упоминания о нескольких книгах, читаемых одновременно. Вот, например: 2 июня 1909 года: «Читаю „Яму“ Куприна и Дарвина» К. И. Чуковский. Собрание сочинений. В 15 т. Т. 11. Дневник. 1901–1921. М., 2013. . 14 августа 1908 года: «Прочитал всего Толстого и Короленку, написал о том и о другом» Там же. . В 1939 году пишет дочери: «Читаю Хемингвея, Колдвелла, получаю наслаждение» К. И. Чуковский, Л. К. Чуковская. Переписка. 1912–1969. М., 2003..

13 января 1961 года он записывает в дневнике:

«Теперь читаю книгу Vladimir’a Nabokov’a „Pnin“, великую книгу, во славу русского праведника, брошенного в американскую университетскую жизнь. Книга поэтичная, умная — о рассеянности, невзрослости и забавности и душевном величии русского полупрофессора Тимофея Пнина. Книга насыщена сарказмом — и любовью.

Читаю также Майского „Путешествие в прошлое“, где глава о Британском музее, где мы с М. Б. были в 1903–1904 гг., где я читал впервые Роберта Броунинга, пронзила меня» К. И. Чуковский. Собрание сочинений в 15 т. Т. 13. Дневник 1936—1969. М, 2013. .

20 января 1961 года перечисляет только что прочитанные книги: «Дмитрий Мережковский» Зинаиды Гиппиус, «Черные сухари» Елизаветы Драбкиной, «Годы молодости» Марии Куприной Там же. .

Последняя запись о прочитанном в дневнике сделана 6 октября 1969 года, за три недели до смерти: «Читаю Эллери Квин, последние выпуски. Вздор». И 19 октября, за неделю:

«Конец „12 стульев“, присочиненный по указке цензуры, очень плох.

Начало „Золотого теленка“ тоже» Там же..