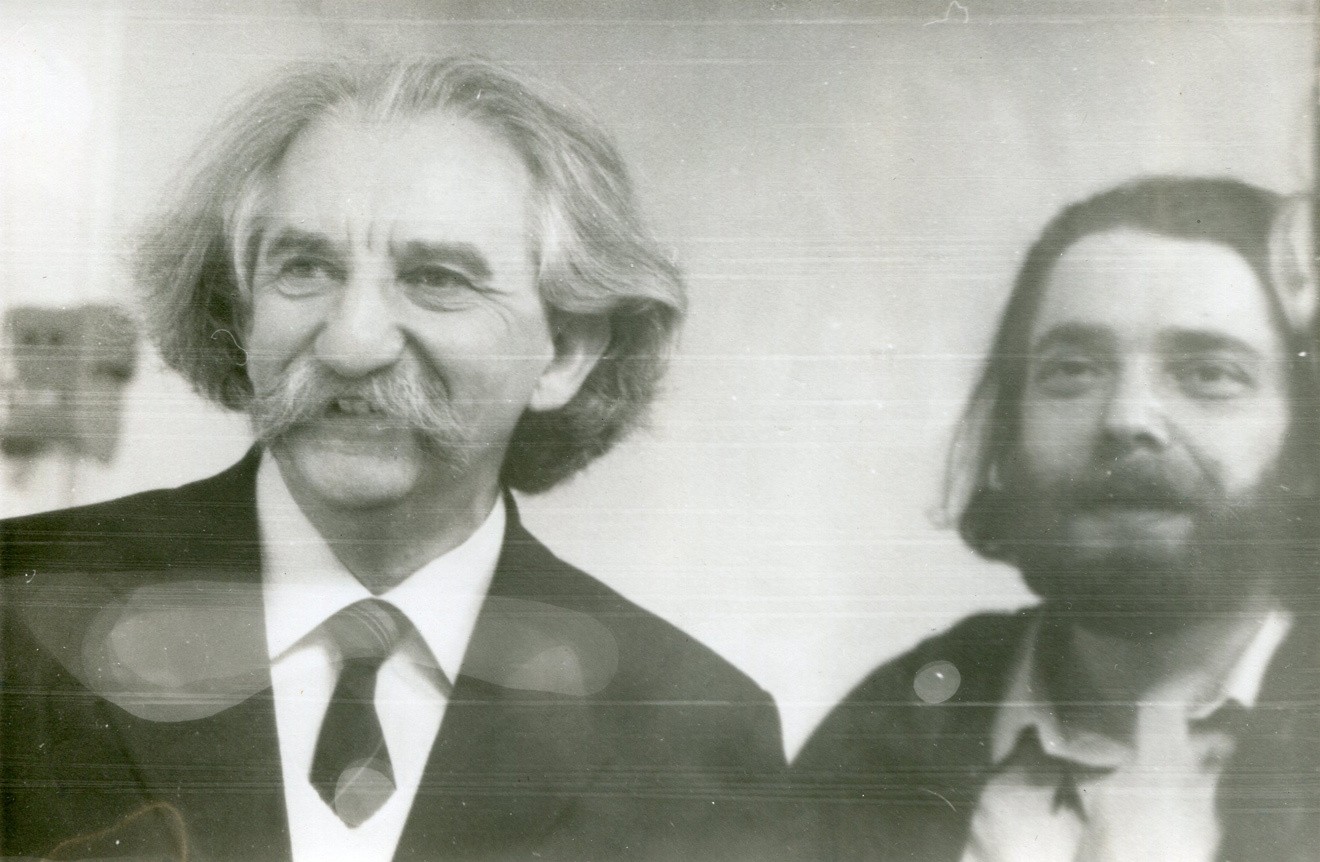

Георгий Левинтон: «Постструктурализм — просто абсолютная чушь»

В новом выпуске цикла «Ученый совет» филолог, фольклорист, автор работ о Мандельштаме, Блоке, Гумилеве, Пушкине, Достоевском, Набокове, открывший межъязыковые подтексты и каламбуры и научивший

Литературовед, фольклорист, кандидат филологических наук, профессор факультета антропологии Европейского университета в Петербурге. Преподает и выступает с лекциями и докладами в России, Великобритании, Израиле, Италии, Нидерландах, США, Финляндии, Франции, Эстонии, Японии.

В 1970 году опубликовал первые работы Г. Левинтон. Некоторые общие вопросы изучения свадебного обряда // Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1970.

Г. Левинтон. Свадебный обряд в сопоставлении с другими // Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1970. в сборнике летней школы в Тарту, а год спустя закончил ЛГУ. Написал кандидатскую диссертацию о лингвистических аспектах славянского свадебного обряда под руководством одного из основателей Московско-тартуской семиотической школы Владимира Николаевича Топорова. Автор одной книги Г. Левинтон. Статьи о поэзии русского авангарда. Helsinki, 2017. и более 350 статей.

Научные интересы: русский и славянский фольклор, этнология, поэтика, русская литература, взаимоотношения литературы и фольклора, семиотика, лингвистика.

О родителях, детстве не во дворе и «Танских новеллах»

Мои родители оба одесситы, но познакомились они в Ленинграде, в ЛИФЛИ Ленинградский институт философии, лингвистики и истории — гуманитарный вуз, существовавший в Ленинграде с 1931 по 1937 год.. Папа был студентом-германистом, мама училась на восточном факультете. Мамин отец был адвокатом, присяжным поверенным: в 1924 году он переехал в Ленинград и получил квартиру в Басковом переулке. Женившись на матери, отец тоже въехал в эту квартиру. Я родился в ноябре 1948 года, а в феврале

Во двор меня не пускали — и не только из снобизма, но и в общем из соображений, что в нашей ситуации это может быть небезопасно. Тем более в

О разговорах на политические темы по-английски и освобождении отца

Что касается политических тем, то я довольно долго, лет до десяти, держался, так сказать, школьной ортодоксальности: советское детское чтение довольно сильно располагает к этому… Когда я был совсем маленьким, папино отсутствие мне

Родители строго следили, чтобы я не повторял на людях то, о чем говорили дома. При мне старались не обсуждать политические темы или переходили на английский. Хотя, когда были гости, я мог слушать. Вырабатывалась

Отец вышел в 1954 году, а в 1961 году его реабилитировали. И только тогда он мне сказал про свой лагерь. А когда я услышал его песню «Жемчуга стакан», точно не помню. Очевидно, в детстве, но

Вот авторский текст:

Стою себе на месте,

Держуся за карман,

Как вдруг ко мне подходит

Незнакомый мне граждан-

нин говорит мне тихо:

«Куда бы мне пойти,

Чтоб весело и лихо

Мне время провести?

Чтоб были-были-бы девчонки,

Чтоб было-было-бы вино,

А сколько будет стоить,

Мне это все равно».

А я ему отвечаю:

«Последнюю вчера

На Лиговке малину

Закрыли нам с утра».

А он говорит: «В Марселе

Какие кабаки!

Какие там ликеры,

Какие коньяки!

Там девочки танцуют голые,

Там дамы в соболях,

Лакеи носят вина,

А воры носят фрак!»

И он обещал мне франки

И жемчуга стакан,

Когда ему добуду я

Советского завода план.

Мы взяли того субчика,

Забрали чемодан,

Забрали деньги-франки

И жемчуга стакан.

Потом его мы сдали

Властям НКВД.

С тех пор его по тюрьмам

Я не встречал нигде.

Меня хвалили власти,

Жал руку прокурор,

И тотчас посадили

Под усиленный надзор.

И с этих пор, ребята,

Одну имею цель:

Ах, как бы мне поехать

В этот западный Марсель.

Какие там девчонки!

Какие кабаки!

Какие там ликеры!

Какие коньяки!

Там девочки танцуют голые,

Там дамы в соболях,

Лакеи носят вина,

А воры носят фрак!

О фольклоре и Владимире Яковлевиче Проппе

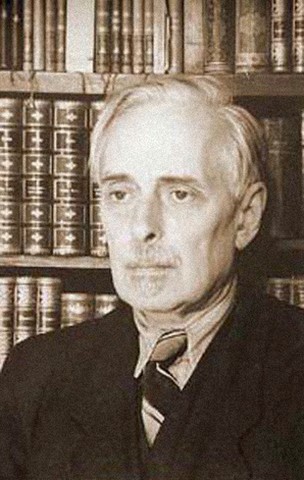

Изучение фольклора для меня началось с «Морфологии сказки» Проппа. Я прочел ее в 18 лет, на первом курсе, — просто готовился к экзамену. Вообще, первый курс — это чтение ОПОЯЗа ОПОЯЗ (Общество по изучению поэтического языка) — научное объединение, в которое входили теоретики и историки литературы, лингвисты и стиховеды. Существовало в

На лекциях Владимира Яковлевича Проппа я не бывал (только на спецкурсах в 1968 и 1969 годах) — у нас читала фольклор Ирина Михайловна Колесницкая, — но весной 1967 года я подошел к нему и попросил разрешения бывать на семинаре. Мою фамилию Владимир Яковлевич знал, он преподавал немецкий моему отцу, когда тот учился в университете.

Пропп был очень обаятельным руководителем. Я сам у него ничего не писал, только показывал ему свои первые работы, но манера Владимира Яковлевича говорить со студентами, то, как он вел семинары, — важный для меня урок.

Проппа надо читать, «Морфология сказки» — книга безупречная. А вот с «Историческими корнями волшебной сказки» есть свои сложности. Наверное, если бы я не прочел «Исторические корни», то не занялся бы фольклором. И я знаю коллег, которые могут про себя сказать то же самое. Но советовать эту книгу как учебник рискованно — эволюционистские предпосылки «Исторических корней волшебной сказки» с современной точки зрения заведомо неверны В 1871 году, через двенадцать лет после открытия Чарльза Дарвина, антрополог Эдуард Тейлор в своей книге «Первобытная культура» применил эволюционистский подход для анализа человеческой деятельности. С точки зрения Тейлора (а также его последователя Джеймса Фрейзера), человеческая культура развивается почти так же, как биологические организмы, — от простого к сложному. Законы эволюции едины для всех, и любое человеческое общество неизбежно проходит определенные стадии эволюционного развития (а на этой лестнице невозможно жульничать и перепрыгивать через ступеньку). Антрополог-эволюционист скажет, что ритуалы, которые кажутся нам дикими, имели смысл в стадиально более раннюю эпоху — просто потом они «были потеряны». Соответственно, с точки зрения эволюционистов, чтобы понять смысл сказки, какой бы нелепой она ни казалось, надо задуматься, какой смысл видели в ней в обществе предыдущей стадии развития.. Конечно, эта книга не исчерпывается эволюционизмом, но тот, кто скажет: «Тут все неверно», тоже будет прав Советский фольклорист Владимир Пропп больше всего известен как автор «Морфологии сказки» (1928) — исследования о структуре сказки. Для Проппа исследование структуры было всего лишь вступлением к главным вопросам: как возникла волшебная сказка и зачем люди ее рассказывали? Так появилась вторая знаменитая книга Проппа — «Исторические корни волшебной сказки» (1946). В своей работе Пропп использовал тот самый эволюционистский подход: сказка для него — не увлекательная история (как считали многие ученые до него), а сильно трансформированный рассказ об обряде инициации, во время которого участник обряда переживает символическую смерть, путешествие по загробному миру и воскрешение. Слабое место такого подхода — в его широте. Доказывая связь сказки с ритуалом инициации, Пропп ссылается на очень широкий круг источников из самых разных традиций — от Меланезии до славян. Однако обряды инициации в таком виде, как их реконструировал Пропп, существовали далеко не у всех народов, и теория Проппа о происхождении сказки осталась лишь красивой гипотезой. .

О Владимире Николаевиче Топорове

Где-то в 1967–1968 годах я стал читать структуралистов. Первая структуралистская книжка, которую я прочел, — это третья «семиотика» «Труды по знаковым системам» «Труды по знаковым системам» — непериодическое издание по семиотике, издающееся в Тарту с 1964 года. Коротко его выпуски называли «семиотиками»., а потом «Славянские языковые моделирующие семиотические системы» Вячеслава Всеволодовича Иванова и Владимира Николаевича Топорова.

В полной мере учителем я, конечно, могу считать только Топорова. Не скажу, что мы много времени проводили вместе, но каждый приезд в Москву я один или два раза к нему приходил. Владимир Николаевич очень охотно отвечал на вопросы, охотно говорил и о себе, и об общих вещах. Помню, мы говорили о Данте, потому что моя жена занималась Данте (причем не стихами, а трактатами). И Владимир Николаевич заговорил о том, что есть область знания, чистого знания, которое, в частности, исключает познание, потому что познание предполагает незнание, и исключает веру, потому что вера тоже предполагает незнание. Притом что он был очень верующий человек.

Я недавно перечитывал статью Пятигорского о философии Набокова, и он там пытается интерпретировать рассказ «Ultima Thule» Речь идет о статье философа Александра Пятигорского «Чуть-чуть о философии Владимира Набокова».. Человек, как трактует Пятигорский, интуитивно знает ответ на любой вопрос, но он его не знает до того, как вопрос сформулирован. И вот это осознание, что Топорову можно задать любой вопрос, действительно любой, и получить на него адекватный ответ, — это очень мучительное чувство. Потому что ведь придумать правильный вопрос невозможно. Такое знание не достигается накоплением.

В одной работе я сравнивал методы Иванова и Топорова. У Иванова представление о знании кумулятивное — он предполагает, что есть кирпичи знания, из которых можно строить новое. Топоров же скорее не каменщик, а мозаичист: общий рисунок известен заранее — вопрос в том, чтобы прояснить наиболее уязвимые (то есть спорные и неочевидные) участки этой картины. И поэтому для постороннего человека возникает эффект неожиданности тем Топорова — почему вдруг он пишет именно про это (скажем, про петрушку, или про грибы, или про протоспорт)? Но зная, что за этим стоит общий, неизвестный нам рисунок, можно понять, почему именно про это.

О Тарту

В первый раз я оказался в Тарту на третьем курсе, в 1969 году. О том, что там происходит

Тартуский университет был совсем особым местом. Звездный курс тартуских студентов в значительной мере образовался за счет того, что Борис Федорович Егоров Борис Егоров (р. 1926) — филолог, литературовед, историк, культуролог. Друг и коллега Юрия Михайловича Лотмана и Зары Григорьевны Минц. переехал в Ленинград и нескольким студентам, которые не прошли в Ленинградский университет, посоветовал поехать в Тарту. Это были Миша Билинкис Михаил Билинкис

Когда я впервые приехал в Тарту, ленинградцы уже отучились и вернулись в Ленинград, где я с ними и познакомился. Суперфин и Алик Байбурин все еще были студентами; Никиту Охотина Никита Охотин (р. 1949) — историк, филолог, автор более 60 научных работ по истории русской литературы, истории политических репрессий в СССР и др. вскоре выгнали — он был типичный языковского типа студент Поэт-романтик Николай Языков

Жил-был такой мальчик Никита,

О нем поведу разговор,

Он в Тарту приехал учиться

И свой расширять кругозор.

По воле родителей мудрых

Он комнату в Эльве нашел,

И в Эльве, и в Тарту,

И в винах, и в картах

Учебный, увы, год прошел.

О потерянном спьяну портфеле с «Хроникой текущих событий» и Наталье Горбаневской

В 1968 году была Прага. Эти события стали для меня сильным потрясением, но еще сильнее на меня подействовало сообщение о демонстрации на Красной площади. Это сразу же стало известно, так что узнал я об этом точно не из «Хроники текущих событий».

Я видел один из первых номеров «Хроники», но на всякий случай

Вполне возможно, что одна из причин моей незащиты в

О первых работах и первой попытке защитить диссертацию

Окончив филфак, я полгода работал помощником библиотекаря в Институте востоковедения, так сказать, по маминому блату. Потом поступил в заочную аспирантуру Института славяноведения в Москве (об этом я рассказывал здесь — мое выступление предпоследнее). Следующей осенью я стал также стажером-исследователем в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Там тогда был научно-исследовательский отдел c фольклорной секцией. Я провел там два года, занимаясь темой свадьбы и свадебным фольклором. Было сразу ясно, что меня там не оставят. Руководителем фольклорной секции был Виктор Евгеньевич Гусев, автор книг «Эстетика фольклора» и «Русские революционные демократы о народной поэзии». Его книжка «Песни и романсы русских поэтов» была вполне дельная, но идеология у Виктора Евгеньевича была советская, и мои взгляды его не устраивали.

Потом я полгода работал в Музее этнографии, бывшем этнографическом отделе Русского музея: зарабатывал себе отношение для защиты диссертации Бумага с места работы, которая требовалась для защиты диссертации.. Но в 1976 году моя защита в Институте славяноведения сорвалась: ее отменили в последний момент — кажется, за два дня меня предупредили, что не будет кворума. Полагаю, это было сделано по «антисоветским» причинам.

О принципах

Владимир Николаевич Топоров не защищал докторскую принципиально. И он не единственный такой. Я знал людей, которые так себя вели. Кандидатская — это необходимое условие, свидетельство грамотности, а докторская — это уже коллаборационизм. Например, у меня был хороший знакомый, который уехал из СССР кандидатом наук, так и не защитив докторскую, хотя он был не просто талантливый, а очень известный математик и в те годы защита для него была бы вопросом нескольких дней. Топоров почти до конца советской власти не был доктором, но к концу

О защите

Моими карьерными делами, если можно так назвать бездействие, занималась ученица Владимира Николаевича Топорова — Татьяна Владимировна Цивьян. Она меня всячески подталкивала, а я ссылался на то, что у меня нет нужных бумаг. Впрочем, сама она тоже не защищала докторскую, так как считала, что не имеет права сделать это раньше Топорова. Когда Владимир Николаевич получил степень, я сказал ей ехидно: «Ну и что теперь ваши отговорки?» И тут же понял, что наделал. Татьяна Владимировна уже не оставила меня в покое до тех пор, пока я не защитился.

Моя защита произошла в Институте славяноведения, там же, где в

Но я не один такой был. Лева Лурье точно так же не смог защититься. Он уехал

О самой большой жизненной удаче

Область того, чем я занимаюсь, к моей жизни ни в коей мере не применима. Например, своей свадьбы, то есть праздника, у меня не было. Расписались и поехали с друзьями в ресторан. У меня была идея, что мои занятия свадьбой создают мне некоторый иммунитет, но это тоже до времени только работало.

Наверное, женитьба — самая большая удача в моей жизни. Наш роман с Ларисой Георгиевной Степановой в

О книгах и интернете

Одно время у меня была привычка: со студенческих лет я ходил еженедельно на две выставки новых поступлений в библиотеки — в БАН То есть в Библиотеку Академии наук. и в университет. То, что было действительно интересно, я заказывал, а

Когда я пытался заниматься этимологией, это были дилетантские занятия, но они в значительной мере проходили в листании собственной библиотеки. Неизвестно, в какой лингвистической книжке найдется вдруг нужный факт. Если книга к тому же имеет указатель слов, то можно довольно многое извлечь просто так, без всякой мысли, подходя к полке и снимая по очереди книжки. Сейчас это все сильно изменилось благодаря интернету. Хотя думаю, что интернет дает очень много неожиданных сведений, но и пропускает многое.

Для того чтобы были книги, которые я мог бы читать без карандаша, я

О теории

В разном возрасте, в разные периоды я занимался очень разными вещами. Скажем, в молодости я осознавал свои литературоведческие занятия как теорию, как чистую поэтику. Сейчас мне не очень хочется думать об этом как о теории. На Тыняновских чтениях Тыняновские чтения — междисциплинарная международная научная конференция, названная так в честь филолога Юрия Тынянова. Проводилась с мая 1982 года в Резекне (Латвия) и вплоть до 2014 года. неоднократно возникали споры о том, что такое теория и надо ли ей заниматься. Молодые были за теорию, а старшие так или иначе сопротивлялись этому. Я не сразу понял, что проблема не в том, что мы не хотим теории, а в том, что мы их теории не хотим, это другая теория, не наша. Наша — структуралистская. Я считаю, что после структурализма ничего хорошего не было. Постструктурализм — просто абсолютная чушь Структурализм — междисциплинарный метод, возникший в

Дело даже не в том, что главные деятели этого движения первого поколения, то есть французы вроде Барта Ролан Барт

О счастье

Трудно сказать, был ли момент в моей жизни, когда я чувствовал себя абсолютно счастливым (разве что в детстве). Всегда были ограничения, препятствия. В Европейском университете хорошо, но мне не всегда нравились мои собственные курсы. Первые годы я читал поэтику Имеется в виду курс поэтики. Поэтика — наука, изучающая закономерности структуры литературных текстов. потом перестал: разонравилось. Научить детей тому, что такое поэтика и что с ней делать, как этим заниматься, я, пожалуй, не сумел.

На вводном занятии я студентам в основном объясняю, чем мой курс фольклора отличается от остальных. Поскольку фольклористика конца ХХ — начала XXI века очень сильно ушла от того, чем я занимаюсь и что я считаю правильным, я объясняю, чем я не буду заниматься.

Я держусь, с точки зрения младших Имеются в виду фольклористы конца XX и начала XXI века, прежде всего американские., довольно традиционного взгляда на фольклор, не позднее структурализма. И пытаюсь даже находить рациональное зерно в эволюционизме. Не в идеологии эволюционизма, но в

Об учениках

Не уверен, есть ли у меня ученики. У меня были аспиранты, были даже хорошие, но я

Другая сейчас сдает книгу, это интересная тема — «Народные распевы пасхального тропаря „Христос воскресе из мертвых“ в фольклорном бытовании». Я прочел в лучшем случае половину ее диссертации, потому что чисто музыковедческую часть я просто не способен читать. Это я называю работы не только защищенные, но доведенные до стадии книг.

О незаконченных работах

У меня есть довольно большая очередь незаконченных работ. Это чаще всего доклады, прочитанные и не превращенные в статьи. Как правило, когда нужно их сдавать в печать, я поспешно за них сажусь, не успеваю к сроку и бросаю в полузаконченном виде. Но сейчас уже кажется, что, скорее всего, я к ним вернусь, только если буду собирать в сборник соответствующую часть своих работ.

По образцу «авангардной» книги Г. Левинтон. Статьи о поэзии русского авангарда. Helsinki, 2017. я хочу составить не общий сборник работ, а распределить их по темам. Я давно должен был сдать в издательство сборник текстов «О современниках»: это работы о тех поэтах, которых я застал. О Бродском, Горбаневской, Киме.

Бродского я знал мало. Мы один раз заговорили на улице, когда мне было лет 15 — это, вероятно, был

Когда-то мы договорились с «Новым издательством», что я им отдам книжку «Из истории поэтики в России». У меня накопилось довольно много работ по истории поэтики, начиная с Анненского. Потом я много занимался машинописным журналом «Гермес», который члены Московского лингвистического кружка выпускали в

Arzamas благодарит антрополога Александру Архипову*** за предоставленные комментарии к материалу.

*Признан иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.

**Признан иностранным агентом.

***Признана иностранным агентом.