Вера Мильчина: «Александр Иванович Тургенев — это мои глаза, которыми я смотрю на его эпоху»

Родители-редакторы и детство на Самотечном бульваре, французская школа и уроки машинописи, переводы с французского и отчеты о конференциях, совмещение двух специальностей и любовь к мелочам. Новая героиня «Ученого совета» — историк литературы и переводчик Вера Аркадьевна Мильчина

Историк литературы, переводчик, кандидат филологических наук. Окончила романо-германское отделение филологического факультета МГУ в 1975 году, защитила кандидатскую диссертацию «Шатобриан в русской литературе первой половины XIX века» в 1979 году. С 1980 года — член профессионального комитета литераторов при издательстве «Советский писатель»; с 2006 года — ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ; с 2017 года — ведущий научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС.

Переводчик и комментатор произведений французских писателей первой половины XIX века — Франсуа Рене де Шатобриана, Оноре де Бальзака, Жермены де Сталь, Дельфины де Жирарден, Александра Гримо де Ла Реньера, Астольфа де Кюстина, Шарля Нодье, Жорж Санд, Теофиля Готье и др. Перевела книги: «Короли-чудотворцы» Марка Блока, «Шовен, солдат-землепашец» Жерара де Пюимежа, «Время банкетов. Политика и риторика одного поколения (1818–1848)» Венсана Робера, «Оскорбленный взор. Политическое иконоборчество после Французской революции» Эмманюэля Фюрекса и другие работы французских историков.

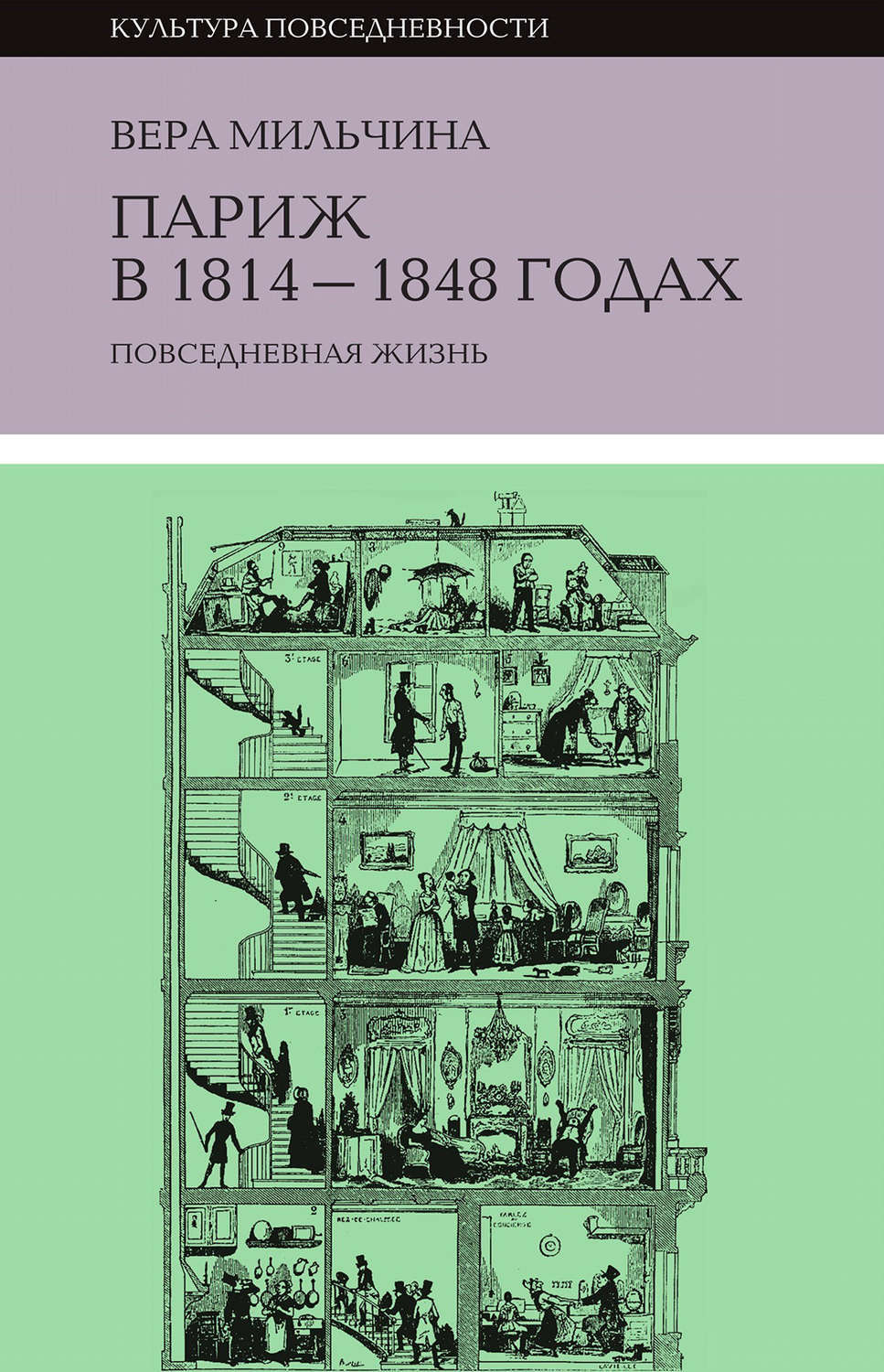

Автор книг «Россия и Франция. Дипломаты. Литераторы. Шпионы» (2004), «Париж в 1814—1848 годах: повседневная жизнь» (2013), «Имена парижских улиц: путеводитель по названиям» (2016), «„Французы полезные и вредные“. Надзор за иностранцами в России при Николае I» (2017), «Хроники постсоветской гуманитарной науки. Банные, Лотмановские, Гаспаровские и другие чтения» (2019), «Парижане о себе и своем городе: „Париж, или Книга ста и одного “ (1831–1834)» (2019), «„И вечные французы…“: Одиннадцать статей из истории французской и русской литературы» (2021), «Как кошка смотрела на королей и другие мемуаразмы» (2022).

В 2012–2013 годах вела семинар по художественному переводу с французского языка, устроенный французским Centre national des lettres совместно с РГГУ; в 2021 и 2022 годах руководила мастерской по художественному переводу с французского языка в московской Creative Writing School.

Лауреат премий имени Мориса Ваксмахера и имени Анатоля Леруа-Больё, учрежденных посольством Франции в Москве, Новой Пушкинской премии, премий «Иллюминатор» и «Мастер» (присуждаются журналом «Иностранная литература»), премии «Просветитель. Перевод». Обладательница медали Французской академии за распространение французского языка, кавалер французского Ордена академической пальмовой ветви.

Научные интересы: история французской и русской литературы первой половины XIX века, история русско-французских культурных связей, история и практика художественного перевода.

О везении

Я очень везучий человек, и прежде всего мне повезло, потому что я родилась в сентябре 1953 года, а не раньше. Я слушаю прекрасных людей, которые выступают в «Ученом совете», и многие из них рассказывают, как они помнят смерть Сталина или что родители сказали, когда умер Сталин. А вот я гордо могу сказать (хотя моей заслуги тут нет никакой), что родилась спустя полгода после его смерти. А могла бы и не родиться. Моя мама работала корректором в издательстве «Иностранная литература» и, будучи уже на ранних месяцах беременности, собралась пойти на пресловутые похороны Сталина. Но девушки, которые с ней работали, сказали: «Сиди! Куда ты пойдешь?» Не потому, что они ожидали

О том, почему родители работали корректорами

Родители с отличием окончили Полиграфический институт, были на практике в издательстве «Молодая гвардия», и там все их очень хвалили. Но это был 1949 год — с еврейской национальностью и еврейскими фамилиями их никуда не брали. Сначала их распределили в Архангельск. У Грибоедова сказано про крепостных крестьян: «…Амуры и Зефиры все / Распроданы поодиночке!!!» А у нас все-таки было, можно сказать, гуманное государство: мужа и жену — а они были женаты с 1947 года — распределяли вместе. Но двух редакторских мест в Архангельске не было — только одно место главного редактора. Звонили в Читу,

Об отце-справочнике

И уже позже они стали редакторами. Но у мамы на всю жизнь осталось умение вычитывать текст очень внимательно. Когда у меня стали выходить книги, мама все их читала. Это было для меня одновременно и удовольствие, и тревога: она и в свои 93 года замечала все опечатки лучше любого корректора. А папу постепенно из корректоров перевели в редакторы, а потом редакцию полиграфической литературы, в которой он работал в «Искусстве», сделали отдельным издательством «Книга». И с 1967 по 1984 год папа был его главным редактором. Он этого очень не хотел — он больше хотел иметь дело с книгами, чем с людьми. Приходилось всех примирять, разруливать постоянные конфликты. Папа выслушивал всех и старался находить

Он написал замечательные мемуары, которые я читала при его жизни, и тогда мне казалось: зачем он про это говорит, это слишком личное. А когда его не стало, я стала их готовить к печати, и чем больше я их читала, тем больше я ему была благодарна за то, что он все это рассказал. Они вышли в издательстве «Новое литературное обозрение» в 2016 году. Там рассказано про его детство в Запорожье, про всю его жизнь. Но больше всего страниц там посвящено книге. Папина главная мысль: как сделать книгу, чтобы она была удобна. Потому что многие люди, которые выпускают книги, совершенно не думают о том, что эти книги будет

Одна из первых папиных книг называлась «Методика и техника редактирования текста». Редактирование для него было не просто механическим процессом — вычеркнуть одинаковые слова. Нет, для него это процесс понимания текста. Я часто вспоминаю статью Бенедикта Сарнова, о которой от папы и узнала. Она про человека с редакторским карандашом: если человек просто читает текст, ему все вроде бы нравится. Но как только ему дали в руки карандаш и сказали: «Ты редактор», он немедленно начинает все вычеркивать, заменять и иногда совершенно без всякой надобности. Вот так поступать не нужно. Нужно понять, как сделать текст лучше, яснее. А для этого нужно понять, как работает мозг редактора. Папа для этого читал много книг по психологии.

Работая в «Книге», папа очень стеснялся там издавать свои книги — вроде как бы использовать служебное положение в личных целях. А когда ему исполнилось 60 лет, его, что называется, выпихнули на пенсию. Он, как человек, всю жизнь работавший, конечно, очень переживал. Я его утешала и говорила, что теперь у него будет больше времени на собственные книги. И действительно, потом он выпустил очень много книг про редактирование. И когда я прихожу в

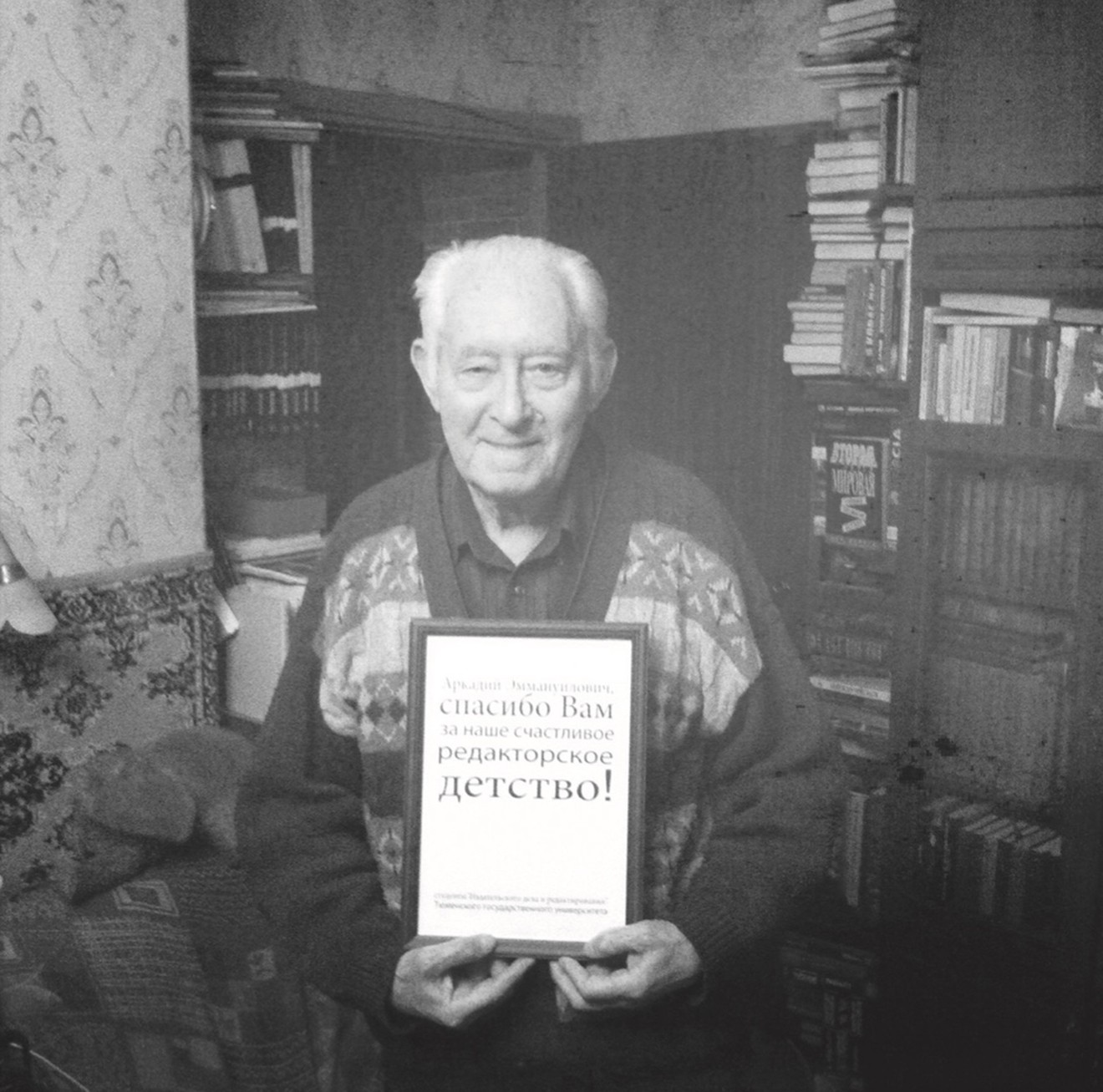

Папа был человек абсолютно, почти болезненно скромный. И очень мучился тем, что в жизни сделал мало, недостаточно. Его воспоминания вышли под названием «Человек книги. Записки главного редактора». Это была идея издательства. Папа в самом деле получил в 2005 году премию «Человек книги». Но он бы сам свои записки так, конечно, не назвал, решил бы, что это слишком высокопарно. В воспоминаниях он описывает свой разговор с замечательным Аркадием Товьевичем Троянкером, который много лет был главным художником «Книги». И вот папа, уже когда был на пенсии, спросил у Троянкера: «Каким я был главным редактором?» И папе запомнилось, что Троянкер ответил

А Костя, мой сын, еще при папиной жизни ездил в Тюмень, и там тюменские студенты спросили его: «А правда, что вы внук справочника?» И подарили ему для передачи дедушке лист бумаги с текстом: «Аркадий Эммануилович, спасибо Вам за наше счастливое редакторское детство».

О детстве на Самотечном бульваре и слонихе

Михаил Бонар работал часовщиком на Остоженке. Историю о том, как он троллил своих клиентов, выдавая начало еврейской молитвы за технический термин, можно прочесть в книге Веры Мильчиной «Как кошка смотрела на королей и другие мемуаразмы», вышедшей в 2022 году в «Новом литературном обозрении».

Множество ее замечательных высказываний можно прочесть в книге Веры Мильчиной «Как кошка смотрела на королей и другие мемуаразмы».

Квартира, где я жила с рождения, была на Самотёке — сейчас на этом месте прелестный зеленый склон и проходит Олимпийский проспект, а тогда там стояли дома, а напротив был Самотечный бульвар, на который меня водили гулять. Бульвар и сейчас на месте. Мы жили на первом этаже в коммунальной квартире. Под окном останавливался троллейбус и объявляли: «Первый Троицкий переулок». А люди на улице часто спрашивали: «Как пройти во Второй Троицкий переулок?» Потому что в него можно было попасть хитрым способом — не прямо, а только из Первого Троицкого. До моего пятого класса мы жили там. Никаких тягот коммунальной квартиры я не помню просто потому, что родители меня от всего ограждали.

Школа моя называлась «Спецшкола № 2 имени Ромена Роллана с изучением отдельных предметов на французском языке». И со второго класса меня учили французскому, который преподавали очень хорошо. Это тоже благодаря родителям, потому что школа была хоть и близко от дома, но не в микрорайоне, и стоило немалого труда меня туда устроить. Они хотели, чтобы я учила иностранный язык, хотя вообще, зная, как тяжело жить гуманитарию в советской стране под властью идеологии, они были бы очень рады, если бы я проявила

Из школы, которая располагалась (и до сих пор располагается) в Больничном переулке, я шла домой на Самотёку. Я спускалась к Уголку Дурова — там были ворота, за которыми жила слониха Пунча. Можно было посмотреть в щелку и увидеть эту слониху. Это я помню сама, а вот то, что слониху водили по улицам, как в басне Крылова, я скорее помню по рассказам родителей.

О школьных уроках труда и работе на пишущей машинке

Своей школе я благодарна не только за французский язык. В советской школе были уроки труда, на которых девочек, как правило, учили шить фартуки и готовить

Тогда казалось, что это большой технический прогресс. А сейчас вспоминаю с дрожью. Вот напечатала страницу, перечитала ее — начинаю править ручкой. Еще раз перепечатала. Теперь надо исправить опечатку. Не станешь же всю страницу опять перепечатывать. Букву можно замазать белой замазкой. Она имелась импортная и советская. Импортную, если засохла, нужно было разводить ацетоном. А с советской попроще: просто в нее поплевать. Но импортную еще нужно было достать. Советскую купить было проще, но зато она, высохнув, начинала отваливаться от бумаги, как старая штукатурка. И вдобавок, если замазала букву, нужно было опять лист вставить в машинку и точно попасть в это место. А если нужно вставить иностранную цитату, вынимай лист из русской машинки и вставляй в ту, что с латинским шрифтом. Или еще продавалась белая клейкая ленточка — примерно такая, какой окна заклеивали, только тоненькая. Ее можно было приклеить к строке с ошибкой и по ней напечатать новый вариант, но она через некоторое время тоже от бумаги отваливалась. Печатались под копирку сразу три или четыре экземпляра, но при этом первый экземпляр, исправленный, отдавался в издательство, а у автора, то есть у меня, оставался второй, куда всю правку перенести не хватало ни времени, ни сил. О третьем экземпляре и говорить нечего. Уже почти тридцать лет я работаю на компьютере — и насколько же он удобнее!

О кочевых и оседлых ученых и о карте Парижа в масштабе самого Парижа

Я была книжная девочка — читала книги и очень любила театр. Но — сейчас мне это кажется странным — мне даже в голову не приходило, что есть театроведческий факультет и можно попробовать туда поступить. Это, я думаю, к счастью. У вас есть вопрос: хотела бы я заниматься

На самой первой конференции, устроенной «Новым литературным обозрением», Борис Владимирович Дубин упомянул такой борхесовский образ — карта Англии в масштабе самой Англии. Мысль Дубина состояла в том, что такая карта не только невозможна, но и не нужна. Исследователь должен обобщать, предлагать концепции. А мне очень жалко, что не бывает такой карты. Так удобно было бы не получать визы, не покупать билеты с пересадками — вот она, карта, путешествуй по ней. И поэтому, когда мне иногда говорят или пишут добрые люди про мою книгу о Париже, что, мол, почитали — и как будто побывали в Париже, я всегда очень радуюсь! Вроде как у меня получилась карта Парижа в масштабе самого Парижа. Хотя на самом деле, конечно, до реального Парижа ей далеко. И про реальный Париж я, хоть и написала три книги, все равно еще очень многого не знаю.

О совмещении двух специальностей

У меня две специальности — я историк литературы и переводчик. И мне интересно это совмещать, интересно перевести книгу, а потом написать к ней предисловие и примечания, то есть сделать книгу целиком. Вот есть мой автор, бывает, что известный, а бывает, что и не известный никому в России, а я его очень люблю и хочу представить. Я про него расскажу, я откомментирую то, что он написал, и я же это переведу. Просто перевести мне не так интересно.

О компании на филфаке

На филфак Московского университета я поступила в 1970 году — с первого раза. Я не могу назвать

У нас в Московском университете на филологическом факультете, вообще вполне советском, как ни странно, возникло вот такое же сообщество вне общества. Называлось оно НСО — научно-студенческое общество. Это была совершенно замечательная компания: Андрей Леонидович Зорин, ныне профессор Оксфордского университета, Андрей Семенович Немзер, долгие годы ординарный профессор Высшей школы экономики, Александр Федорович Строев, ныне профессор Сорбонны, Сергей Эдуардович Зуев, многолетний руководитель Шанинки, покойный Алексей Михайлович Песков, Ольга Евгеньевна Майорова, ныне профессор Мичиганского университета в Энн-Арборе, Елена Григорьевна Орловская, а ныне madame Balzamo, которая заставила французов поверить в то, что она, русская, может переводить на французский, и теперь получает за эти свои переводы всевозможные премии, Ирина Дмитриевна Прохорова, ныне главный редактор «Нового литературного обозрения», Сергей Николаевич Зенкин, мой собрат по службе в Институте высших гуманитарных исследований и по изучению французской литературы XIX века, Елена Александровна Костюкович, переводчик всех романов Умберто Эко. А еще Сергей Леонидович Козлов, Ирина Карловна Стаф, Олег Анатольевич Проскурин, Николай Николаевич Зубков… Ох, комплекс феи Карабос: не люблю перечислять, потому что боюсь

О семинаре ловца душ, тусовках и тарантелле

Мы все познакомились благодаря семинару Владимира Николаевича Турбина. Он был такой ловец человеческих душ, очень обаятельный человек и большой фантазер. В

Турбин нас познакомил и как бы склеил, но мне кажется, что никто из нас не называет себя его учеником и продолжателем его дела. Вот этот семинар потом в лице некоторых его участников как раз и превратился в научное студенческое общество.

А тусовались мы как все люди: собирались у

О завороженности журналами XIX века

Я училась на романо-германском отделении, во французской группе. Мы делились на лингвистов и литературоведов. Я была литературовед и писала обязательные курсовые работы по французской литературе и одновременно по доброй воле — у Турбина по русской. Благодаря этому в аспирантуру я поступила на кафедру истории русской литературы, которой заведовал Василий Иванович Кулешов, сочинявший тогда историю русской критики. В ней среди прочего шла речь о том, что был такой писатель Шатобриан, о котором в начале XIX века писали все русские критики. И Василию Ивановичу стало интересно, что же это за писатель такой, про которого все толковали?

В советском литературоведении существовало деление на прогрессивный романтизм и реакционный. И прогрессивных, конечно, хорошо было изучать, а реакционные не приветствовались. Шатобриан считался реакционным — у нас в советское время были переведены только две небольшие его повести. Но Василий Иванович был большой начальник и мог себе позволить дать аспирантке заниматься восприятием Шатобриана в русской литературе. Так что три года в аспирантуре я читала журналы: нужно было выловить все то, что из Шатобриана переводили в XIX веке. А когда я уже написала диссертацию и приехала за отзывом в Ленинград, в Пушкинский Дом, к Петру Романовичу Заборову, замечательному историку французской литературы, чьи статьи я очень ценю, он ужасно изумился: что, неужели в Москве позволяют заниматься Шатобрианом? Потому что в Ленинграде тогда не позволяли заниматься Шатобрианом. А мне, значит, было позволено.

О защите

Это было огромное удовольствие: вроде как читаешь для пользы дела, но одновременно узнаешь еще массу интересного, помимо Шатобриана. Старая пресса завораживает, втягивает в себя. Потом пришло время защищать диссертацию — а Шатобриан так и оставался реакционным. Оппоненты у меня были хорошие — они этого не касались, — но на защите один историк русского фольклора вдруг поднял руку и сказал: «А

О другом пространстве и отзвуках оттуда

Надо понимать, что мы учились в советское время и, конечно, до нас доходили

Доходили и еще

Я не знала ни про писателя Раймона Кено, ни про «Зази в метро». И вдруг на первом или втором курсе наша преподавательница фонетики Нина Иннокентьевна Малышева буквально прибежала и сказала, что из посольства привезли фильм по этой книге. «Идите скорее смотреть!» До сих пор я ей за это благодарна! Мы узнали, что, во-первых, был такой писатель, а во-вторых, что можно снимать кино, абсолютно не похожее на социалистический реализм. А еще в этом романе есть замечательный персонаж — попугай, который говорит одну-единственную фразу: «Tu causes, tu causes, c’est tout ce que tu sais faire». То есть «Ты болтаешь, ты болтаешь, ты только и умеешь, что болтать». Когда я слышу

О переводе современной художественной литературы и гриппе, положившем этому конец

А потом, когда я была на четвертом курсе, то есть это был 1974 год, я прочла роман Бориса Виана «Пена дней», который тогда не был переведен. Мне он безумно понравился, и я подумала: раз мне так нравится, может быть, попробовать это перевести? Исключительно для того, чтобы мои друзья, не знающие французского, тоже могли прочесть такую потрясающую книгу. И вот в каникулы друзья поехали в Ереван, а я стала переводить этот роман, который вообще дико трудный: там очень много игры слов, которую, думаю, я наполовину не поняла тогда. Мария Львовна Аннинская, к сожалению покойная, в 2000-е годы напечатала статью про то, как Виана постепенно узнавали в Советском Союзе. И она там пишет, что, мол, в самиздате ходил перевод Веры Мильчиной. Батюшки, я в самиздате! Я и не знала про это. Я просто давала почитать

О Камю, разыгранном в подкидного дурака, и издании Шатобриана

Когда я писала диссертацию о Шатобриане, я читала разных писателей из его окружения и вообще той же эпохи и думала о том, как хорошо было бы их перевести. И мы с моей покойной подругой Олей Гринберг нахально начали не с

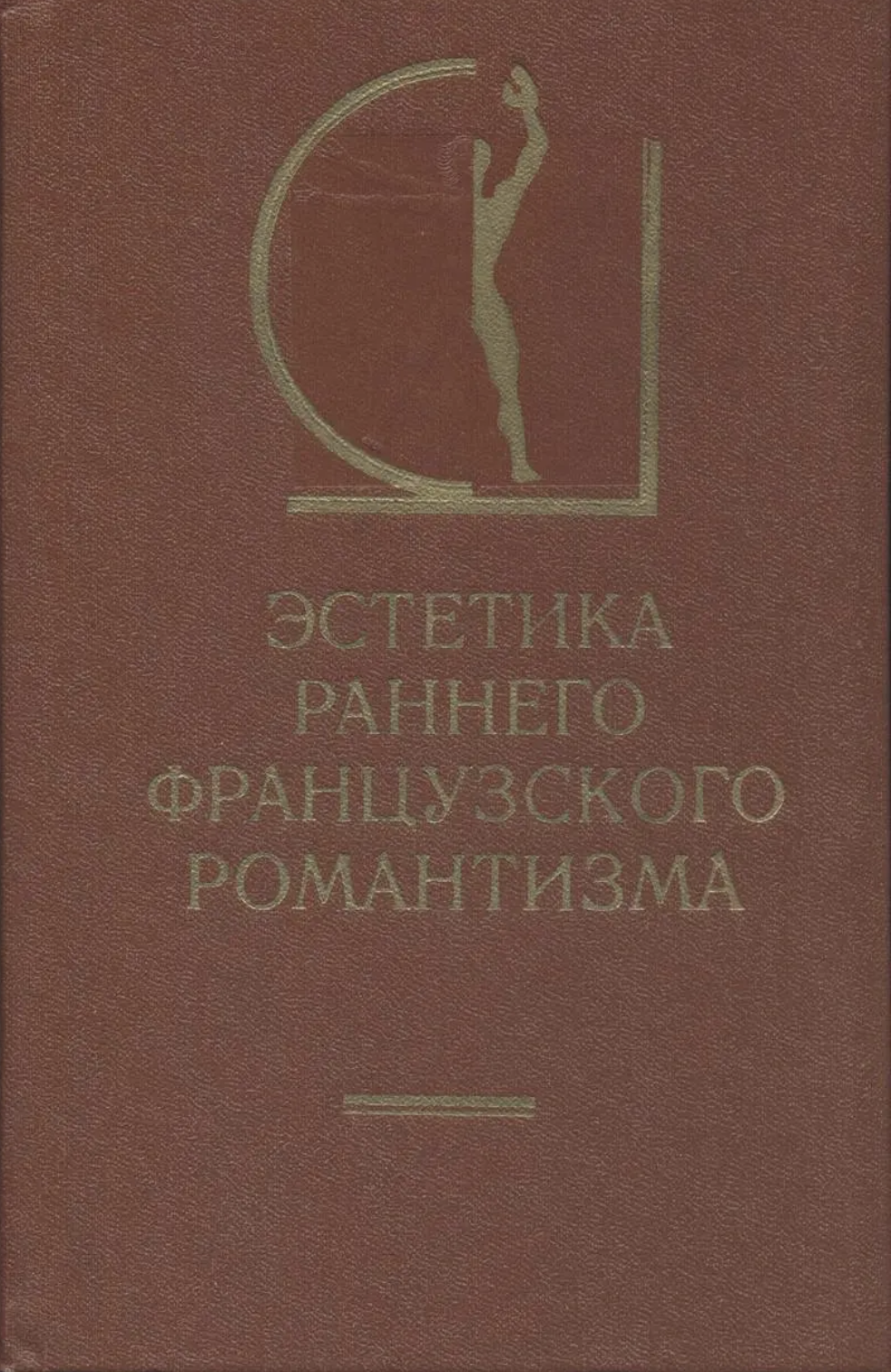

Оля работала в издательстве «Искусство» младшим редактором в редакции цирка, эстрады и художественной самодеятельности, но дружила с людьми из редакции эстетики. Там была серия «История эстетики в памятниках и документах», в народе называвшаяся «Серия с мужиком», потому что там на переплете знаменитый «Витрувианский человек» Леонардо да Винчи Рисунок Леонардо да Винчи: человек, вписанный в круг и в квадрат; другое название — «Пропорции тела согласно Витрувию».. И вот, прикрывшись названием «Эстетика раннего французского романтизма», мы включили туда две части трактата «Гений христианства» моего любимого Шатобриана. В 1982 году христианство поощрялось еще меньше, чем реакционный романтизм. Но два добрых гения — Сергей Михайлович Александров, ныне здравствующий, и, к сожалению, покойный Владимир Сергеевич Походаев — нас опекали и

В этой книге одни переводы значатся под фамилией Мильчина, а другие — под фамилией Гринберг. Хотя переводили мы в то время все тексты вместе. Этому причина — глупость. Нам объяснили, что если мы будем поступать

О профкоме литераторов, Союзе писателей и Литфонде

Еще кое-что о Союзе писателей. После того как я защитилась, оказалось, что, собственно, никто меня на службу принимать не собирается. Да мне и самой больше хотелось сидеть дома и переводить. Но в Советском Союзе тот, кто нигде не служил, считался тунеядцем. Это не поощрялось. И вот для таких, как я, существовала волшебная организация — профессиональный комитет литераторов, профком, их даже несколько было. Считалось, что наш профком при «Советском писателе».

Я никогда не переступала порога издательства «Советский писатель», но так это называлось. Эти профкомы были созданы, чтобы всякие бездельники, которые нигде не служат, все-таки значились в официально утвержденных списках. Организация удивительная, потому что она, собственно, не подразумевала ни прав, ни обязанностей. Там было одно-единственное право — не считаться тунеядцем. Чтобы поступить, нужно было принести справку, что ты зарабатываешь литературным трудом 70 рублей в месяц — совсем мало.

А я еще в аспирантуре писала рефераты по французским литературоведческим книгам для ИНИОН — Института информации по общественным наукам. ИНИОН выпускал такие реферативные бюллетени по всем наукам. Мне это было абсолютно не трудно: книги я выбирала сама, брала то, что мне интересно. А за рефераты платили — немного, но мне как раз хватило на справку, и меня приняли в этот профком. Дальше — всё, можно было никаких справок не приносить, зато на вопрос «Место работы?» можно было отвечать: «Член профкома литераторов».

Союз писателей и Литфонд были рангом выше. Они давали разные завидные права — в Книжной лавке писателей на Кузнецком Мосту покупать дефицитные книги, ездить в дома творчества. У нашего бедного профкома ничего такого не было, но зато там я познакомилась с разными прекрасными людьми, которые потом стали моими друзьями. В Союз писателей мы с Олей все-таки вступили в постсоветское время, в середине 1990-х. А кто поступил в Союз писателей, автоматически поступал и в Литфонд, но нужно было туда пойти и заполнить

О темпоральной стилизации

Недавно я выучила словосочетание «темпоральная стилизация». Для меня это значит прежде всего, что нужно стараться не влеплять в перевод книги XIX века современные слова. Например, «выматываются» вместо «сильно устают»: в XIX веке никто не выматывался. Я сама так однажды написала в 1995 году, а через двадцать лет, когда переиздавала эту книгу, «Физиологию брака» Бальзака, исправила. Но в 1979 или 1980 году, когда мы начали переводить, было очень трудно узнать, когда какое слово появилось. Сейчас можно залезть в Национальный корпус русского языка. А тогда можно было, конечно, посмотреть в академический словарь, но там ведь всех случаев употребления того или иного слова не найдешь. То есть в принципе мы, конечно, сознавали, что не нужно вставлять в перевод современные слова, но ориентироваться могли в основном на собственные ощущения. И не знали, что это называется «темпоральная стилизация».

О цепи случайностей

Комментарии к Шатобриану я делала так, как делали все в то время: ходила в Библиотеку иностранной литературы, брала толстые тома энциклопедий и искала там разные имена и факты. И когда ожидала рождения сына, продолжала туда ходить и снимала с полки толстые тома словаря Ларусса, который теперь у меня дома стоит, а тогда не стоял. И, видимо, так запомнилась библиотекаршам, что потом, когда я туда вернулась уже без живота, одна из них бросилась ко мне с вопросом: «Кто у вас родился?»

С Шатобрианом мы с Олей на «Гении христианства» не остановились и позже вместе перевели «Замогильные записки» — самую гениальную его книгу. Наш перевод вышел в 1995 году. Когда надо объяснить, что это такое, я говорю, что это как «Былое и думы» Герцена, только

Но еще раньше началась как будто бы цепь случайностей. Сергей Николаевич Зенкин, работавший тогда редактором в издательстве «Художественная литература», позвал меня дорабатывать комментарий одной дамы к двухтомнику Флобера «О литературе, искусстве и писательском труде». Дорабатывать — а практически делать заново. Потому что эта дама начала комментарий и ничего толком не сделала. Вышел двухтомник, и меня позвали доделывать другие комментарии — к книге «Бальзак в воспоминаниях современников». Там комментаторша вообще не успела написать ни строчки, потому что скончалась в самом начале работы. И из этой случайности произошел мой многолетний роман с Бальзаком. Я стала его читать и вдруг выяснила, что энное количество его романов или вообще не переведено, или они переводились в конце XIX века, а тогда все-таки были совсем другие нормы перевода — эти переводы устарели. И мы с Олей перевели два романа Бальзака, «Воспоминания двух юных жен» и «Урсула Мируэ». Один первый и последний раз выходил на русском в 1899 году, а второй вообще никогда не переводился. Наши переводы вышли первый раз в 1989 году, а потом еще много раз переиздавались. А потом я уже одна переводила Бальзака — «Физиологию брака», «Изнанку современной истории», «Монографию о парижской прессе».

О Бальзаке и линяющих книгах

.jpg)

Бальзак оказался просто неисчерпаемым. Я думала, что доперевела все из «Человеческой комедии», что не было переведено раньше, но обнаружила еще одно произведение под названием «Мелкие неприятности супружеской жизни», которое он хотел издать вместе с «Физиологией брака». Эти «Мелкие неприятности» — замечательное произведение, местами очень веселое, а местами довольно грустное. Бальзак сам писал, что герои у него в этой книге, как манекены: там есть Каролина и Адольф, муж и жена, которые предстают в самых разных эпизодах. В первой части жена — идиотка и терзает мужа, а во второй оказывается, что та же самая жена — жертва, а муж — негодяй. Бальзак писал, что в его книге, как в бане, есть женское и мужское отделение. И еще там в одной фразе сформулирована вся теория интертекстуальности: «Некоторые книги линяют на другие». Вот это «линяют на другие» и есть то, что мы изучаем: влияние, реминисценции и прочая интертекстуальность.

Прошло двадцать лет после выхода «Физиологии брака», и я решила перевести «Мелкие неприятности» и опубликовать вместе с «Физиологией». Спасибо Ирине Дмитриевне Прохоровой, главному редактору «Нового литературного обозрения», что она согласилась издать обе книги в одном томе. Я стала перерабатывать свой старый перевод. Как только подумаешь: как тут отлично все, гладко и складно — бабах! — споткнулся о камень и оказывается, что не так уж гладко. Например, у Бальзака текст перемежается афоризмами. Вот один из них: «Мужчина никогда не может быть уверен в любви своей жены, пока не увидит ее у себя на коленях». Так я это перевела в 1995 году. Сейчас, посоветовавшись с французами, я поняла, что у Бальзака немного другая, двусмысленная и сексистская формулировка: «Мужчина не может быть уверен в любви своей жены, пока он не увидит ее у своих ног». Не обязательно, что так думал сам Бальзак — это, так сказать, иронический голос повествователя, но все равно,

О словарях и переводе исторического нон-фикшна

Майю Плисецкую

И еще одна вещь, простая, но не для всех очевидная. Переводчик сам должен понимать свой перевод. К сожалению, французские историки пишут довольно сложным и витиеватым языком — и, на мой взгляд, напрасно. Вот так иногда переведешь две страницы, а потом понимаешь, что все это можно было сформулировать в одном абзаце. Но мы же переводчики — мы не можем автора переписывать. Однако нравится тебе текст или нет, если ты перевел фразу, которая

О переводоведении, теории и практике

Я однажды, лет двадцать назад, нечаянно ужасно оскорбила одного почтенного джентльмена. Кажется, в Петрозаводске, читая лекцию про перевод, я сказала, что не верю в существование переводоведения. И вдруг из первого ряда встал человек. Он покраснел ужасно и сказал: «Как это, нет переводоведения? А чем же я занимаюсь?!» Я боялась, что у него будет апоплексический удар. Переводоведы занимаются теорией, но, как правило, те, кто занимается теорией, сами не переводят. Как в анекдоте: я плавать не умею, но я «понимаю плавать». Не хочу ничего дурного про них сказать, но они занимаются другим. А я со своей стороны не занимаюсь теорией.

О лайфхаках

У меня есть

Еще очень важно избегать двусмысленностей. Вот пример из недавней практики. С участниками последней переводческой мастерской мы переводили очерк Альфреда де Мюссе «Неумеренные». Он кончается историей биржевого маклера, который обанкротился и решил покончить с собой, но сделал это очень умно, то есть оформил страховку на жену и детей, все свои дела, как мог, привел в порядок, а потом поехал в Швейцарию и там якобы нечаянно сорвался с горы. И Мюссе заканчивает очерк фразой: «Вот истинная смерть нашего времени». Тринадцать человек обсуждали в этом переводе каждую деталь. И я вместе с ними. Казалось, что все в порядке. И вот редактор сайта Gorky.media поставил эту фразу в название публикации. Он прислал мне текст поздно вечером накануне публикации, чтобы я в последний раз на него взглянула. И я читаю название: «Вот истинная смерть нашего времени». Спрашивается: а чья смерть, кто умер — человек умер или наше время? Когда текст целиком читали — ничего не заметили. А когда эта фраза попала в название — сразу все стало видно, как под микроскопом. В результате я написала: «Вот смерть, достойная нашего времени». Тут уже никакой двусмысленности не осталось. Так и опубликовано.

А еще бич начинающих переводчиков — да и не их одних — деепричастие прошедшего времени. Вот пишут, например: «Он бежал в Америку, сделавшись там католическим священником». Так что было сначала, а что потом? Он же сначала бежал, а потом сделался. Значит, так и надо написать: «Бежал и сделался». А если уж очень хочется употребить деепричастие, тогда переставить глаголы местами: «Бежав, сделался». Еще бывают фразы, где невозможно отличить подлежащее от дополнения, потому что формы именительного и винительного падежа совпадают. «Теперь волнение наблюдателя вызывает изнурение труженика». Точно по бессмертной булгаковской формуле: «Кто на ком стоял?» Кто кого вызывал? Очевидно, наблюдатели волновались за тружеников, а не труженики за наблюдателей. Значит, надо бы написать

О Банных чтениях и других конференциях

Помимо переводческой, историко-литературной и комментаторской деятельности, у меня есть еще одно странное занятие. Я пишу отчеты о конференциях, которые публиковала и до сих пор публикую в журнале «Новое литературное обозрение», в рубрике «Хроника научной жизни». В 2019 году даже книжку выпустила — «Хроники постсоветской гуманитарной науки. Банные, Лотмановские, Гаспаровские и другие чтения». Эту идею первым подал мой замечательный муж Борис Аронович Кац. Мне сначала казалось диким: вроде все отчеты уже однажды напечатаны, как можно еще раз издавать? Но Ирина Дмитриевна поддержала, а когда книга вышла, я от нескольких коллег слышала, что от нее много пользы и даже что получилось очень увлекательное чтение. На тот момент у меня было написано 60 отчетов, но в книжку вошло 30. А сейчас их уже 85.

Когда в 1993 году только открылось «Новое литературное обозрение», редакция начала устраивать прекрасные конференции, умные и веселые, которые назывались Банные чтения, потому что редакция журнала тогда располагалась в Банном переулке. Мои самые любимые отчеты — именно про несколько первых Банных чтений. Эти конференции, как и Лотмановские чтения, которые после смерти Лотмана стали проходить в РГГУ, и Гаспаровские чтения, которые проходят там же, — исторические события. К сожалению, очень многих великих ученых, которые там выступали, уже нет в живых. Большая часть докладов, прочитанных на этих конференциях, опубликованы. Но вот обсуждение,

Об Александре Ивановиче Тургеневе и письмах-чудовищах

1830-е годыВсероссийский музей А. С. Пушкина / Wikimedia Commons

Я много комментировала старых текстов вместе с Александром Львовичем Осповатом. И один из наших главных героев — это Александр Иванович Тургенев (1784–1845), замечательный хроникер культурной жизни Парижа, в котором он провел с перерывами почти 20 лет: первый раз приехал туда в 1825 году, а последний раз уехал оттуда в 1845-м, за полгода до смерти. А провел он их в Париже не только потому, что ему был интересен Париж, а потому, что там жил его брат Николай Иванович Тургенев — и не от хорошей жизни, а потому, что был заочно приговорен сначала к смертной казни, а потом к пожизненным каторжным работам за причастность к декабристскому восстанию. Чтобы у Александра Ивановича была возможность ездить в Париж, что не поощрялось в 1830-е годы, ему выхлопотали должность: он должен был сидеть в архиве и изучать донесения французских послов, связанных с русской историей.

По-французски есть такое выражение mise en abîme, которое невозможно точно перевести. Самый распространенный перевод — «текст в тексте». А мне это напоминает ахматовские слова «зеркало зеркалу снится». Вот так Александр Иванович в XIX веке сидит в Париже и в архиве переписывает бумаги французских дипломатов XVIII века, а я сижу в архиве в ХХ веке и переписываю бумаги Александра Ивановича.

Он был такой человек, который непременно хотел описать все, что видел, в письмах друзьям. А видел он очень много, потому что утром был в архиве, потом в театре, потом в трех или четырех салонах, где поддерживал беседу с тем же Шатобрианом, с литераторами, с философами, и все ценили его мнение. Все это он описывал в письмах, которые посылал в Москву и в Петербург. Он называл их lettres monstres, что иногда неправильно переводят как «чудовищные письма». Нет, это «письма-чудовища», потому что они иногда насчитывали 80 страниц.

О любви к мелочам

Меня совершенно не волнуют глобальные теории и концепции — на это есть другие специалисты. Самое интересное — расшифровывать всякие мелочи, крошечные историко-литературные загадки. Например, у Бальзака во многих сочинениях встречается выражение «спасаем кассу». Это такой мем XIX века: была очень популярная комическая пьеса про труппу бродячих актеров, которых за долги преследует полиция. И вот они убегают из

О том, как троллили Жозефа де Местра

В романе «Отцы и дети» — не Александра Ивановича, а Ивана Сергеевича Тургенева — сказано, что

Я очень долго искала, и вдруг гугл мне выкинул ссылку. Был такой князь Петр Владимирович Долгоруков. Очень ехидный человек, невозвращенец-эмигрант, он, сидя во Франции, писал разные язвительные вещи про Россию. И вот в воспоминаниях про николаевского министра Павла Дмитриевича Киселева он пишет, что когда Павел Дмитриевич был молод, его заставляли, перед тем как идти к Свечиной, читать Кондильяка, потому что завсегдатаем салона Свечиной был Жозеф де Местр, посланник сардинского короля в Петербурге. И тут все встало на свои места. Дело в том, что реакционный философ и блестящий литератор де Местр ненавидел Кондильяка. Чтобы его развести на эффектные высказывания, его нужно было раздразнить, как сейчас бы сказали, потроллить Кондильяком. То есть у Тургенева во фразе было пропущенное звено, и мне кажется, что я его разгадала. Конечно, эти мелочи не меняют картину истории литературы, но без них, мне кажется, скучно, а с ними веселее.