Наталья Мавлевич: «Только тем и занимаешься, что ищешь слова, как грибы, найдешь — вот тебе и счастье»

Книги в зеленых обложках, семинар Лилианны Лунгиной, мистические совпадения, неслучайные случайности и профессия, похожая на наркоманию. В новом выпуске «Ученого совета» — филолог и переводчик Наталья Мавлевич

Филолог, литературный переводчик с французского языка, преподаватель школы художественного перевода «Азарт». Кавалер французского Ордена искусств и литературы, лауреат премии имени Мориса Ваксмахера, премий «Мастер», «Иллюминатор» и «Инолит». В ее переводах выходили произведения Бориса Виана, Эжена Ионеско, Ромена Гари (в том числе написанные под псевдонимом Эмиль Ажар), Лотреамона, Луи Арагона, Альфреда Жарри, Мишеля Монтеня, Маргерит Юрсенар, Марка Шагала, Эрве Ле Теллье, Валера Новарина, Жана Эшноза, Филиппа Делерма, Франсуа-Анри Дезерабля и др. Автор книги о профессии переводчика «Сундук Монтеня».

О рецептах и безумии

Есть такая книжка Пола Гэллико «Дженни». Там мальчик превратился в котенка, и кошка учит его жизни. Она ему говорит: что бы с тобой ни случилось — плохо тебе, хорошо, ты растерян, — умывайся. У меня абсолютно то же самое: что бы ни было — плохо, хорошо, — работай. Не могу сказать, что я очень организованный человек. Совершенно нет. Я очень люблю работать рано утром, и очень люблю работать поздно вечером, и очень люблю вообще не работать, если вдруг получится. Люблю делать много дел одновременно и люблю, чтобы у меня был перевод серьезный и перевод несерьезный: философский трактат и

Мой рецепт один: надо работать всегда, «до дней последних донца». И никаких других рецептов. Если чувствуешь, что оно пошло, это значит, что оно пошло не туда, значит, надо остановиться и вернуться. Слишком гладко — это нехорошо.

Если не вытанцовывается

Я всегда как сумасшедшая записываю словечки. У меня лежат бумажки, и на них написаны слова. Это вид безумия: ты читаешь — и вдруг бросаешься

Об Атлантиде, саде и балетках

В детстве я хотела быть садовником, а для себя — балериной. Я уже тогда понимала, что мои балетные способности, мягко говоря, ниже средних и что надо приносить пользу людям. Вот и думала, что пользу людям буду приносить как садовник, а для себя буду балериной.

Потом я хотела открыть Атлантиду и даже заключила пари в пионерском лагере с одним мальчиком: когда нам будет по 40 лет, мы с ним в 12 часов дня не помню уже какой даты встретимся на Красной площади. Кто проиграет, тот другому купит торт. Мы не встретились, и Атлантиду я не открыла. Еще я хотела быть археологом, а больше уже никем. Дальше я хотела быть только переводчиком.

Об огромных кустах и чудовище

В 1952 году отец мягко попал под «дело врачей» «Дело врачей» (также известное как «дело врачей-вредителей» и «дело о сионистском заговоре в МГБ») — уголовное дело против видных советских врачей, лечивших представителей советской элиты и арестованных в январе 1953 года. Дело стало частью более общей антисемитской кампании по борьбе с «безродным космополитизмом». Вскоре после смерти Сталина в марте 1953 года все арестованные по этому делу были освобождены и полностью реабилитированы.: из Москвы его выслали в Арзамас, мы там жили

О рыжих сапожках и отрезе черного сукна

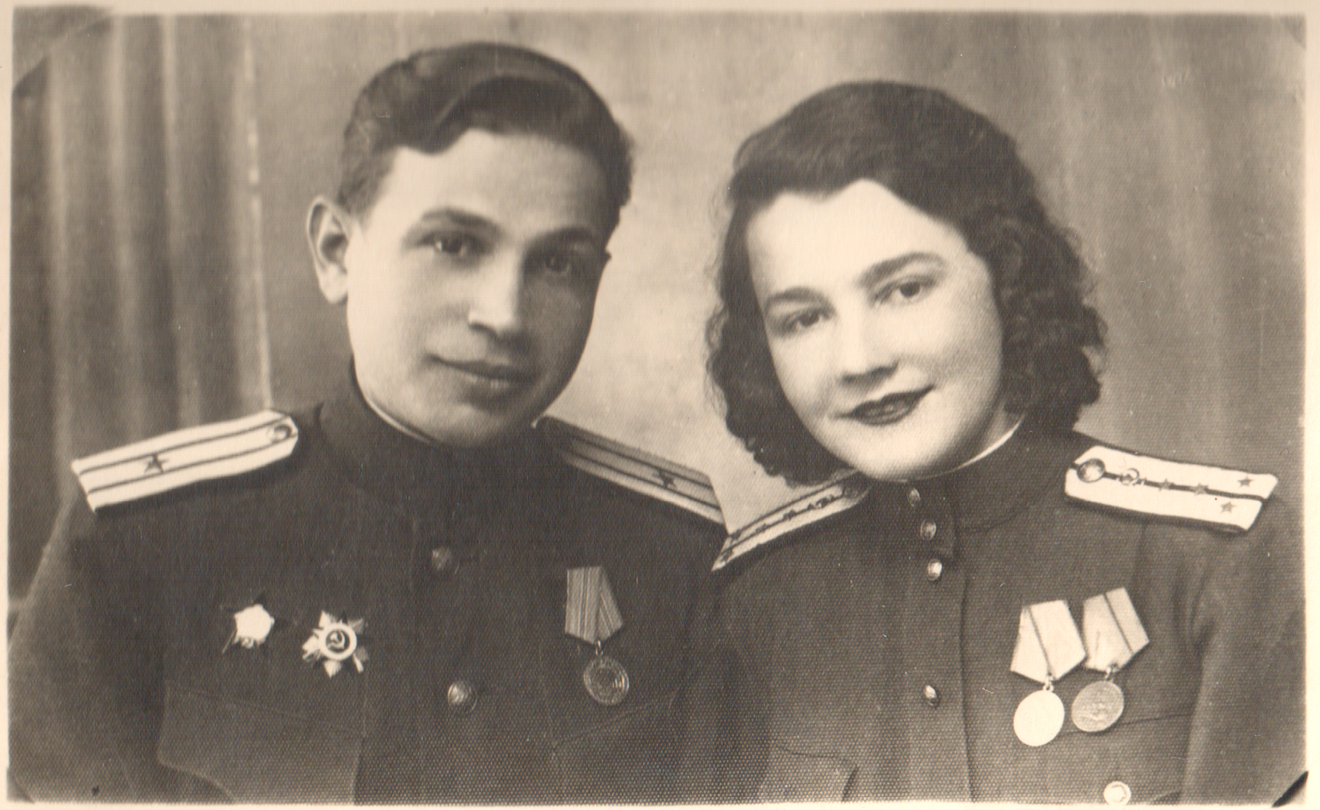

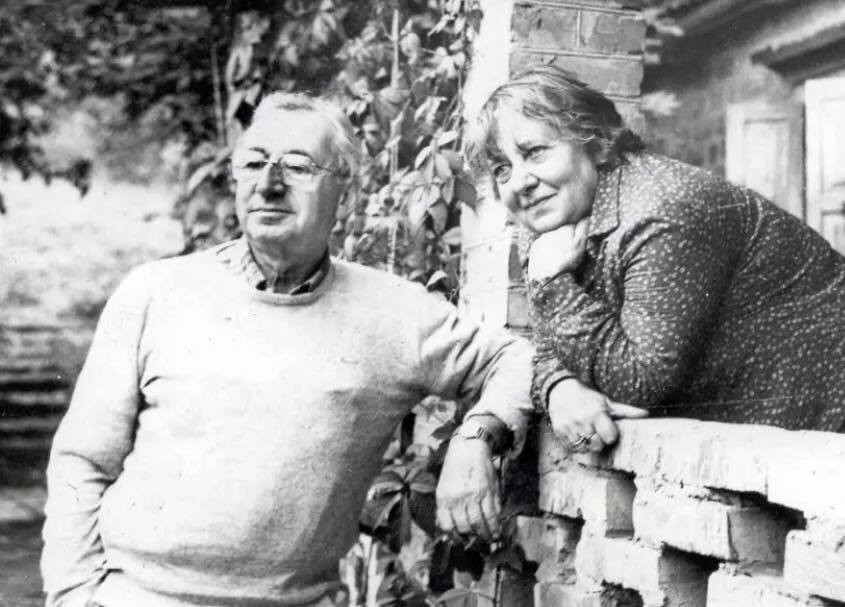

Мои родители познакомились на фронте в конце войны. Они оба эту войну прошли как военные врачи, причем мама — в летучей медицинской бригаде, которая все время работала на переднем крае.

Мама вообще была красавица, но кроме того у нее была неформенная одежда: кирпичного цвета сапожки, юбка и гимнастерка из флотского черного сукна и беретка. Откуда все это? Однажды в кустах мама и медсестры увидели старика, который был при смерти. Они его подобрали, выходили. Оказалось, что он не такой уж старый. Еврей из местечка, он выбрался из рва, потеряв всех родных. Мама его оформила сначала санитаром к себе, а потом он устроился ординарцем при штабе и много раз спасал жизнь маме и другим врачам. По гражданской специальности он был дамский портной, и вот

Об уроде в семье врачей

Родилась я в декабре 1950 года. Родители жили в Москве, хотя они не москвичи: отец родился в Украине, а мать — в Белоруссии. Но после войны офицерам разрешили поселиться в Москве, и вот они там поселились. Мама до последнего дня была врачом, а отец стал радиобиологом и работал в Институте онкологии.

Я единственный урод в семье — не врач. Это, с одной стороны, очень полезно: не боишься многих вещей, которых боятся другие, и к жизни вырабатывается такой несентиментальный подход. Но, с другой стороны, я с детства слышала, что надо быть врачом — и никем другим. И что все другие занятия в жизни — это баловство.

О детстве в Кратове, зеленых книгах и драках до кровянки

.png)

Когда родители вернулись из Арзамаса, они поселились в Кратове — известном подмосковном поселке. Дачники там живут только летом, а мы жили постоянно. Это было очень счастливое детство: все как будто сливалось в одну реку времени. И думаю, что своим физическим здоровьем я обязана этому безмятежному детству. Там же я начала читать, «травиться» литературой. И очень долго это было основным фоном жизни: природа и книжки.

Я читала все, что попадалось под руку. Первые две книжки, которые я полюбила, были зеленые. «Уральские сказы» Бажова, благодаря которым я научилась понимать красоту слова: лежала на крыше летней кухни и, как зачарованная, перечитывала одни и те же страницы. Вторая книга — темно-зеленая — Плещеев Алексей Николаевич Плещеев (1825–1893) — писатель, поэт, переводчик, критик.. Смешно сказать, но это первая поэзия, которую я читала, — про белку и свисток.

Когда мы переехали в Москву, все уже было не так радужно, но тем не менее неплохо. Мы жили в большом академическом доме на углу улиц Дмитрия Ульянова и Вавилова. Я была отличницей, мне всегда нравилось учиться. Плохо только, что меня любили самые противные учителя, и я не знала, что бы мне такое сделать, чтобы это клеймо с себя снять. В то же время я была страшная задира и драчунья и очень любила драться до кровянки: такой был прием — снизу кулаком в нос.

О болезни и французском

Наверное, к девятому классу, я уже знала, что буду заниматься литературой — филологией, французским языком, который начала учить помимо школы. В пятом классе я тяжело заболела и во избежание осложнений три месяца должна была лежать практически неподвижно. Тогда и начала читать

Об университете и везении

В МГУ я поступила в 1967 году, когда окончила школу. Мне очень повезло, потому что французская кафедра филологического факультета как на подбор состояла из замечательных преподавателей. Самым главным моим учителем стала Эда Ароновна Халифман, которая читала курс со скучным названием «Сравнительная грамматика французского и русского языков».

Чем мы занимались? Мы переводили фразы, которые она нам давала. Это была целая коллекция выдержек из классической и современной французской литературы, собранная за годы кропотливого труда. И вот тогда я поняла: перевод — самое лучшее, самое желанное занятие.

После окончания курса Эда Ароновна вызвала нескольких студентов и сказала, что рекомендует им заниматься переводом. Домой я возвращалась просто на крыльях. Не будь этого курса, не встреться мне Эда Ароновна, может быть, все сложилось бы

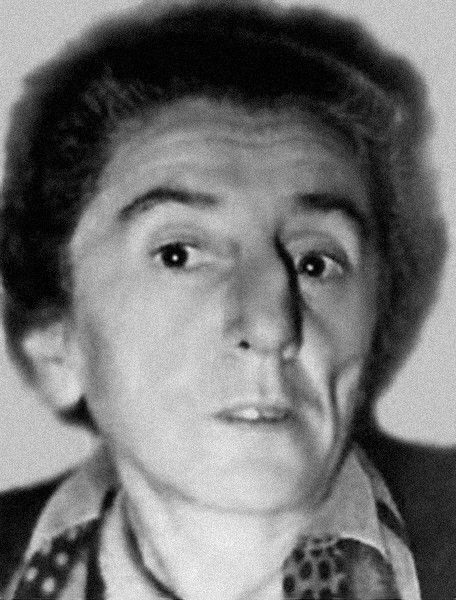

О Константине Цуринове

Диплом я писала у Константина Валерьяновича Цуринова. Те, кто его помнит, сразу начинают улыбаться, как только слышат о нем. Это тоже легендарный человек, который сам никаких научных книг не написал и даже не был кандидатом наук. Такое ему сделали исключение, что он работал на кафедре и у него были свои дипломники.

Сначала я писала курсовую работу о друге Монтеня Этьене де Ла Боэси, потому что мне очень понравилось название его трактата «Рассуждение о добровольном рабстве». А потом по предложению Константина Валерьяновича взяла темой диплома «Опыты» Монтеня.

Про Цуринова ходила масса анекдотов, веселых рассказов. Он и сам был очень веселый, великодушный человек и целиком отдавался своим ученикам. После него не осталось ни работ, ни сборников, но осталось много учеников, которые поминают его добром.

Начинал он переводчиком с испанского языка на Нюрнбергском процессе и много лет спустя рассказывал об этом своим ученикам. Жил Константин Валерьянович в невероятной квартирке на Тверском бульваре — вернее, у него была комната в коммуналке. Вся мебель состояла из колченогого стула, дивана за занавесочкой, странного, изломанного столика из XIX века. А все остальное — стопки книг, разобранные, неразобранные, уже прочитанные или еще не. Ученики приходили к нему не на кафедру, а домой, и со всеми устанавливались отношения, очень дружеские, но ничуть не фамильярные.

Он читал историю литературы Средних веков и Возрождения, но до Возрождения доходил редко, потому что все время уходило на две его любимые вещи: саги о Кухулине и «Песнь о моем Сиде». Он читал наизусть и раскачивался на стуле,

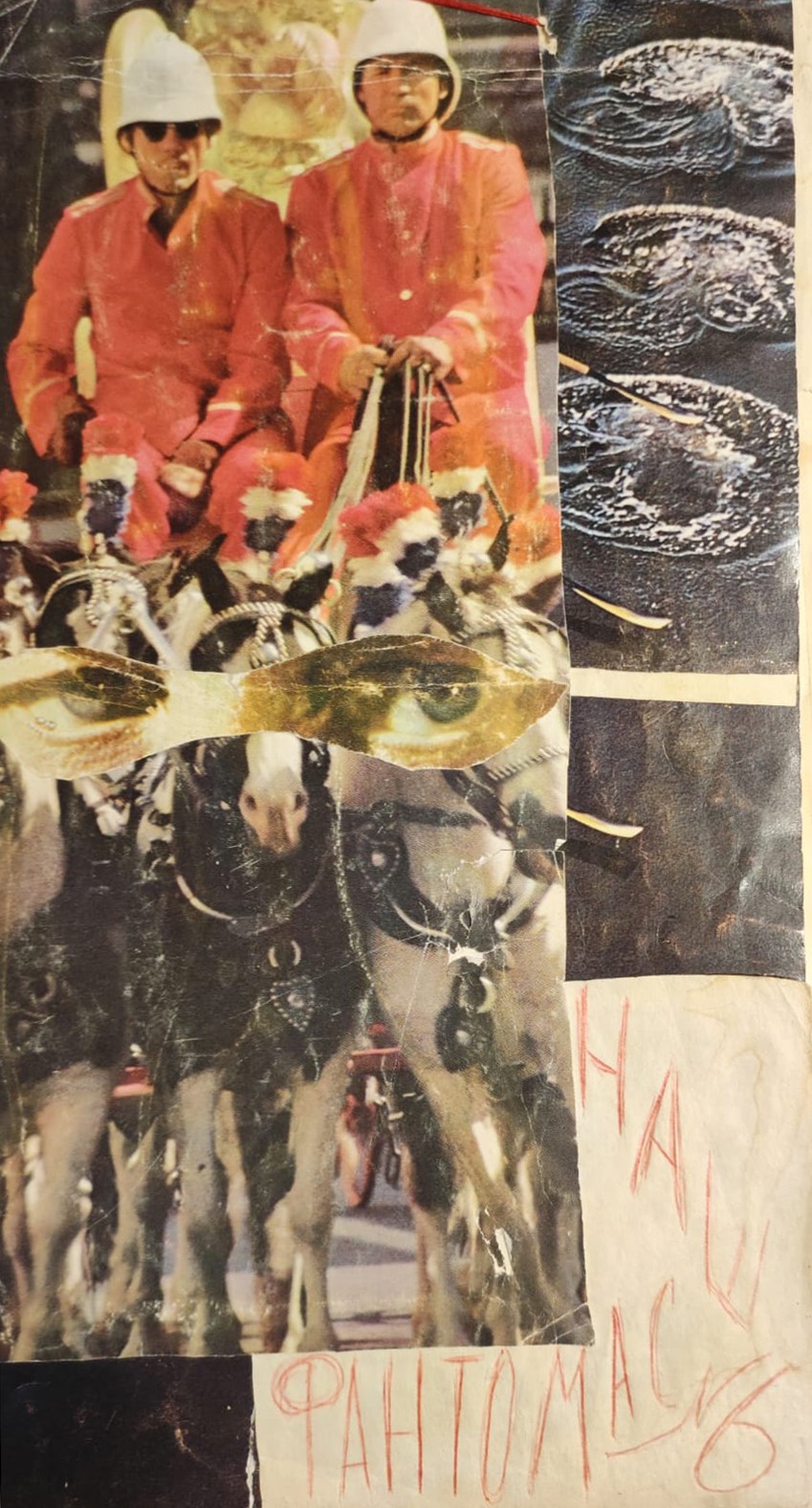

О кадавризме и журнале «Наш Фантомас»

У нас была компания из четырех человек, и мы делали студенческий журнал под названием «Наш Фантомас» — как фильм, который мы смотрели по десять раз. Мы придумали манифест и литературное направление кадавризм, составили список пророков от Аристофана до Хармса, утвердили две литературные премии. Одна называлась «Зеленый смех» и присуждалась за сознательный кадавризм, то есть пародийность и абстрактность. Другая — «Фиги на лаврах» — советским писателям и фильмам, которые страдали несознательным кадавризмом. Мы сделали много номеров и бесконечно писали стихи, пьесы и романы. Постепенно к нам присоединились еще несколько человек. А печатали мы журнал у меня дома на машинке «Эрика», которая, как известно, берет четыре копии. Поскольку никто из нас не умел рисовать, «Наш Фантомас» оформлялся картинками, вырезанными из журналов «Америка», «Польша», редко «Огонек».

В первых номерах мы тщательно избегали политики, но так или иначе она появлялась. Однако никто нас не прищучил: хватало вещей посерьезнее. На отделении структурной лингвистики бушевало дело Шихановича — студентов забирали в КГБ, и они возвращались зеленые, с вытянутыми лицами Юрий Александрович Шиханович (1933–2011) — математик и правозащитник, политзаключенный (отбывал наказание в 1972–1974 и в 1983–1987 годах).. Когда мы окончили университет, нам даже не устроили выпускного вечера, не позволили собраться.

О том, как беда оборачивается благом

После окончания МГУ мне повезло: меня никуда не распределили, потому что у меня был маленький ребенок. Но найти работу я не могла очень долго. Лилианна Зиновьевна Лунгина нам потом говорила: вы не понимаете, очень часто то, что вам представляется страшной бедой, потом обернется благом. И вот то, что года два меня никуда не брали, обернулось тем, что я начала переводить.

В переводчики было довольно сложно пробиться, поэтому я начинала в издательстве «Детская литература», где было проще

Первая книжка называлась «Перчинки» — четыре детских рассказа

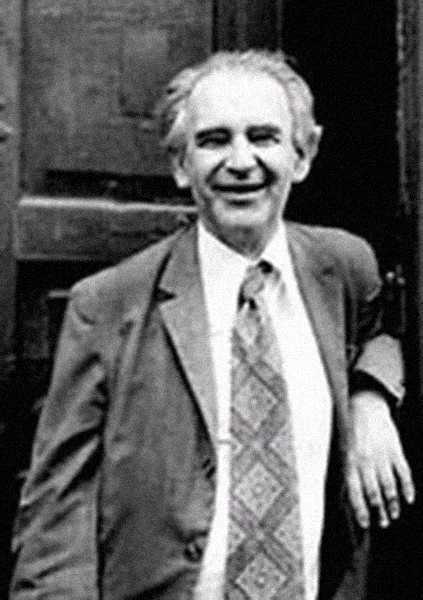

О знакомстве с Лилианной Лунгиной

Лунгину я увидела до семинара, в то недолгое время, когда работала в «Детской литературе» — заменяла свою подругу, ушедшую в декретный отпуск. И в редакцию однажды пришла Лилианна Зиновьевна. Я не знала, что это она, но мне шепнули: это Лунгина, которая «Карлсона» переводила. А «Карлсон» был в числе первых книжек, которые я сама прочитала и знала чуть ли не наизусть. Я смотрела на нее как на божество, и вот это было первое знакомство.

Года через полтора при Союзе писателей решили организовать семинары для молодежи. Один из них набирала Лунгина, и мы начали заниматься в Доме литераторов на тогдашней улице Герцена Cейчас Большая Никитская.. Нас посадили в дубовою гостиную вокруг огромного стола, мы начали знакомиться, рассказывать, кто что делает, и Лилианна Зиновьевна нам храбро наметила Виана как первую работу. А рядом проходило

О школе Лунгиной, экзекуциях и веселье

Эта школа была всем школам школа — лучше, чем университет, лучше, чем что бы то ни было. В середине стола лежал Академический словарь русского языка, в который мы все время заглядывали. Это был третейский судья: все споры решались с помощью этого словаря.

Мы занимались раз в две недели, и каждый, чей перевод разбирался, должен был снабдить всех остальных текстом. Я делала две закладки на машинке, дважды перепечатывала тексты. А потом мы их друг другу передавали: или относили домой к Лилианне Зиновьевне, или оставляли на столике, служившем почтовым ящиком, в редакции журнала «Иностранная литература». Туда приходили остальные и забирали.

Каждый из нас подвергался страшной экзекуции: никто никого не жалел. С другой стороны, я тогда поняла, что перевод — это очень весело: если делать все серьезно, он никогда не получится. Каким бы он ни был трагическим, сложным, глубоко философским, все равно это очень веселое дело. И когда собирается вот такой семинар, студия — как хотите его назовите, — то складывается особая среда, нечто среднее между средневековым цехом с мастерами и подмастерьями и театральной студией.

О колбасусе и чае на кухне

Мы никогда не занимались теорией. И начали с очень трудных текстов. Лилианна Зиновьевна сказала, что ручается за зеленых неумех, и, конечно, большая или меньшая ее редактура есть в каждом из наших переводов. Но мы старались изо всех сил. А когда это закончилось и наконец вышла синяя книжка Бориса Виана с переводом «Пены дней» самой Лилианны Зиновьевны и нашими рассказиками, мы устроили большой пир в духе нашего автора. Были разные блюда, например большой колбасусь, купленный в универмаге на Арбате рядом с домом Лилианны Зиновьевны.

Помимо наших занятий было еще чаевничанье на кухне, и вот это была школа номер два — не столько разговоры о переводе, сколько встречи с разными людьми. Кого только там только не было, кто только не приходил в этот дом! И многие из тех, с кем я познакомилась у Лунгиных, остались друзьями на всю жизнь. До последнего дня Лилианна Зиновьевна была мне больше чем учитель, я считаю ее второй матерью.

Потом Лилианна Зиновьевна надолго уехала во Францию и некоторых из нас назначила мини-старостами. Мы разбились на группы и делали третий сборник французских рассказов, но еще долго все свои работы все равно приносили Лилианне Зиновьевне и обсуждали с ней. Так продолжалось до самой ее смерти.

О Вольном переводческом семинаре по пятницам

Я очень хорошо усвоила от обоих Лунгиных, что наша задача на этом свете, во-первых, быть свидетелями того, что происходит, а во-вторых, учить других тому, чему нас научили наши учителя. Поэтому много лет веду семинары,

О том, как переводить, когда нет гугла

Я часто думаю: боже мой, а как же мы вообще работали? Нет интернета, нет гугла, но зато есть зал Библиотеки иностранной литературы, который уставлен энциклопедиями и справочниками. Переводишь

Одно время у коллег была идея сделать такой недогугл. Каждый переводчик за годы работы волей-неволей набирается знаний в самых разных областях. Например,

Когда появились гугл и интернет, многие перестали пользоваться словарем и, как ни парадоксально, проверять себя стали гораздо меньше. Я не знаю почему. И если говорить о том, чему учить, то прежде всего учить просто смотреть в словарь. Усвоил эту привычку — можешь считать, что половине переводческой профессии ты обучен.

О том, как узнать город, ни разу в нем не побывав

Что касается страны, в которой мы никогда не были, то, конечно, было много ляпов — уже потом мы их опознавали и исправляли. Но вообще по карте можно было понять, какой герой где живет и где какая улица проходит. В Париж я попала первый раз, когда мне было 40 лет. И чувствовала себя там очень странно: я Москву так не знала, как Париж. Ну, не весь, а частями — теми частями, где жили мои герои. Вокруг Сорбонны, например, я знала все: где какое кафе, где какая библиотека. Мне казалось, что я попала в сон.

О любимых авторах

Я никогда не считала, сколько книг перевела, наверное, больше полусотни. Многие из них любимые, и все

Например, я очень люблю Альбертину Сарразен — такая была молодая девушка-воровка. Она знаменита не тем, что воровка, а тем, что в

Любимые книги — это те, которые ты очень долго хочешь перевести, но никак не получается. Когда же книга наконец выходит, это полное счастье. Вот так было с романом Альбертины Сарразен, который сначала опубликовали в журнале «Иностранная литература», а потом издательство Corpus его опубликовало под другим названием.

Так было и с «Дневником» Элен Берр: это подлинный дневник молодой француженки, еврейки, которая в Париже переживает оккупацию. Я явственно слышала ее голос и знала, что он должен прозвучать

Наверное, самый-самый любимый автор — Ромен Гари. Если я о

О мистических совпадениях

Когда переводишь, с тобой очень часто происходит то, о чем пишет автор. Иногда — в

Зато обычно сразу понимаешь, правильно книга к тебе попала или случайно. Всегда чувствуешь, что это — так, курортный романчик, а это — настоящее, посланное, громко говоря, самой судьбой. И тогда тебе как будто красную дорожку стелют под ноги и все вовремя находится: только о

О «Неком господине Пекельном»

Так было с романом «Некий господин Пекельный» Франсуа-Анри Дезерабля, автора, которого, может быть, знают не все. У нас опубликованы всего две его книги и сборник рассказов. Началось с того, что я прочитала во французских журналах, что вышла книга, в которой участвует Гари. Собственно, господин Пекельный — это один из персонажей «Обещания на рассвете». Мне, конечно, стало интересно, но не успела я задуматься, как бы раздобыть этот роман, мне его прислало издательство Corpus на рецензию — будем переводить или не будем? Я прочитала «Господина Пекельного» за одну ночь и поняла, что жить не могу, если не переведу эту книгу. И дальше все получалось, как будто и правда

Автор мой пишет, что был в Вильнюсе и встречался там с

О кошке и «Дневнике» Элен Берр

«Дневник» Элен Берр мне принесла знакомая: ей очень понравилась книга и она решила, что ее стоит перевести. Что ж, я положила ее туда, где у меня залежи всего, что надо прочитать. И забыла. Месяца через два с двери на столик с грудой книг прыгнула кошка и скинула их. Я стала собирать и наткнулась на «Дневник» Элен Берр. Боже мой, я же обещала его прочитать! Начала читать и поняла, что это действительно непременно надо перевести.

И опять появилось несколько мистическое ощущение, будто тебя

Но публиковать перевод никто особенно не хотел. Все говорили: да-да, конечно, это очень хорошо и благородно, но Холокост всем немножко поднадоел — сколько можно? И вдруг детское издательство «Белая ворона» говорит: если никто не хочет, давайте сделаем мы. И сделали. Книга вышла на русском языке в 2017 году. Ну, вот так оно и складывается.

О любви и тьме

«Дневник» Элен Берр начинается с записи 1943 года, когда Париж уже под оккупацией, но кажется, что все замечательно: солнце светит, ясный день. Она студентка Сорбонны и идет к своему любимому поэту Полю Валери, который надписал для нее сборник стихов и оставил у консьержки. Все прекрасно. Люксембургский сад сияет. Она пишет о мальчиках и музыке, которую очень любит. А потом начинается головокружительная история любви: она влюбляется в молодого поляка, католика, которого зовут Жан Моравецки. И ей иногда становится стыдно, что вокруг война, а она влюблена.

Но параллельно в дневнике есть линия тьмы. Элен работает с еврейскими детьми, которых по одному будут забирать и отправлять неизвестно куда. Постепенно ужас нарастает, а свет уходит совсем. Жан Моравецки пытается переправиться в войска де Голля и в конце концов туда попадает. Элен остается одна: вокруг нее пустота и все больше смерти и тьмы. Дневник начинается словами о том, какой сегодня яркий день, а кончается словами «Horror, horror, horror».

Это, наверное, не весь дневник. Она его писала и передавала своей няне, чтобы та сохранила его для Жана. И мы проживаем вместе с ней все эти дни и всю эту странную жизнь, когда и Люксембургский сад, и музыка, и книги, и дети, с которыми она работает, и ее семья, и разговоры о том, что еще можно, кажется, уехать в свободную зону. «Но почему я должна уезжать? Ведь я француженка, меня никто не может отсюда выгнать». Кончается тем, что Элен с родителями решают один раз провести ночь дома, хотя давно уже там не ночуют. И в этот момент их забирают. Ну а дальше родители погибли в Аушвице, а она — в Берген-Бельзене.

О «Сундуке Монтеня»

Я никогда не думала, что буду сама

Первая часть получилась не про перевод как таковой, а про университет, про Лунгину — «Про учителей и учеников» (так эта часть называется). А вторая — это собрание историй о том, как переводились особенно важные для меня книги.

Почему книга называется «Сундук Монтеня»? Одним из счастливейших дней в моей жизни было 13 сентября 2022 года, когда я нежданно-негаданно попала в замок Монтеня под городом Бордо (замок — громко сказано, потому что за века он разрушился и осталась только башня, зато та самая, в которой Монтень писал «Опыты».) До этого она мне снилась, и я знала, где там что расположено.

Незадолго до того, как книга начала писаться, я закончила перевод дневника путешествия Монтеня по Германии и Италии. Этот дневник был найден в XVIII веке совершенно случайно в замке родственников Монтеня в виде записной книжки в кожаном переплете. Текст был расшифрован и опубликован, но оригинал безвозвратно потерялся. Остался только сундук, в котором нашли дневник, и он хранится в замке Монтеня. Я увидела его, когда попала в замок, хотела в него вцепиться и никуда оттуда не уходить. Ну и поскольку книга о неслучайных случайностях, сундук стал названием.

Об ошибках

Ошибка — позорная вещь. Про самую неприятную я рассказала в «Сундуке Монтеня», и теперь, мне кажется, это такая епитимья. Давным-давно я перевела книгу Шагала «Моя жизнь», она выдержала много изданий, а потом появилась возможность и необходимость сверить с оригиналом весь текст. И, к своему ужасу, я нашла там огромное количество мелких ошибок. Но одна была страшная. Шагал описывает события между двумя революциями, Февральской и Октябрьской. И я в своем переводе читаю: «Мадам Керенский сбежал, Ленин выступил с балкона». И меня это, в общем, не останавливает, потому что мы все знаем, что Керенский бежал, переодевшись в костюм сестры милосердия. Но я смотрю в оригинал и вижу: «Мадам Кшесинская сбежала, Ленин выступил с ее балкона». Поэтому теперь я всех прошу читать текст в издании не раньше 2017 года.

Можно только догадываться, сколько ошибок в каждом нашем переводе. Ну, может быть, не столько ошибок, сколько неопознанных цитат. Как их опознать, если автор не говорит, что это цитата? Вообще есть такой миноискатель переводчика, который должен запищать: ты почувствуешь, что стиль не тот, что

О Голубчике, Омеле и других находках

Только тем и занимаешься, что ищешь слова, как грибы, найдешь — вот тебе и счастье. Из находок, конечно, больше всего запоминаются

Ну вот, например, название gros-câlin у Гари. Gros-câlin — это на самом деле даже и не существительное. Мама приходит вечером, а мальчик говорит: «Fais-moi gros câlin» — то есть «приласкай, погладь по головке». И если эта книжка Гари упоминалась в

Или история с именем главной героини в романе Арагона «Гибель всерьез». Ее звали Fougère — это «папоротник»

Но самое ослепительное счастье — это как скрипка Энгра, когда занимаешься тем, чего не умеешь. Когда я перевела стихотворение одной бельгийской поэтессы, я была совершенно счастлива. Мне показалось, что у меня все суставы выворачиваются… и вот, боже мой, слова могут повторять этот ритм, и это действительно, кажется,

О наркомании и отваживании

Перевод сродни наркотику. И я бы не влюбляла в него людей, а отваживала, потому что далеко не каждому эта наркомания идет на пользу. Часто, когда люди приходят в переводческую группу, ты понимаешь, что окажешь некоторым из них великую услугу, если не научишь, а отвадишь их, то есть если они поймут, что это не их дело и не надо этим заниматься. Ну а человек, который найдет себя в этой профессии, конечно, будет счастлив.

Вы спрашиваете, как влюбить? Очень просто. Дать человеку фразу из хорошо построенного текста. Ты ее понимаешь