Передвижники и другие: крестьяне в русской живописи

Крестьянин — представитель «безмолвствующего большинства» — не занимал

Надо сказать, что ко второй половине XVIII столетия европейская живопись знала лишь несколько основных моделей изображения крестьянства. Первая оформилась в Венеции в XVI веке. Ее появление санкционировала литературная традиция, восходящая к поэме «Георгики» римского поэта Вергилия, в котором тяжелый труд земледельцев выступал залогом гармонии с природой. Воздаянием за него служило согласие с установленными от века законами естественного бытия, которого лишены обитатели городов. Второй модус сложился в урбанизированной Голландии XVII столетия: в многоречивых жанровых сценках крестьяне представали публикой забавной, порой грубой, невоздержанной и потому достойной веселой улыбки или злой насмешки, которые поднимали городского зрителя в собственных глазах. Наконец, в эпоху Просвещения родился еще один способ представления крестьянина как благородного чувствительного поселянина, естественная нравственность которого проистекала из близости к природе и служила укором развращенному человеку цивилизации.

В этом отношении пережившая реформы Петра I Россия XVIII века не выделялась на европейском фоне. Мы можем найти отдельные примеры изображения представителей низших социальных слоев, и обстоятельства создания некоторых произведений этого рода не всегда ясны. Таковы бесхитростная «Портрет неизвестной в русском костюме» Ивана Аргунова (1784), исполненное спокойного благородства «Празднество свадебного договора» Михаила Шибанова (1777) или жестоко-правдивые изображения нищих Ивана Ерменёва. Визуальное осмысление «народного» пространства России поначалу проходило в рамках этнографии. Атласы — описания империи были снабжены подробными иллюстрациями, представляющими социальные и этнические типы: от крестьян европейских губерний до обитателей Камчатки. Естественно, что в центре внимания художника оказывались прежде всего своеобразные костюмы, прически, физиономические черты, подчеркивающие своеобычность изображаемых персонажей, и в этом отношении подобные гравюры незначительно отличались от иллюстраций к описаниям экзотических краев — Америки или Океании.

Положение изменилось в XIX веке, когда человек «от сохи» стал восприниматься носителем духа нации. Но если во Франции или Германии той поры в образе «народа» как целого крестьянство занимало лишь определенную, хотя и важную долю, в России было два решающих обстоятельства, которые делали проблему его изображения ключевой. Первое — произошедшая при Петре вестернизация элиты. Драматическое социальное различие меньшинства и большинства одновременно было различием культурным: дворянство жило

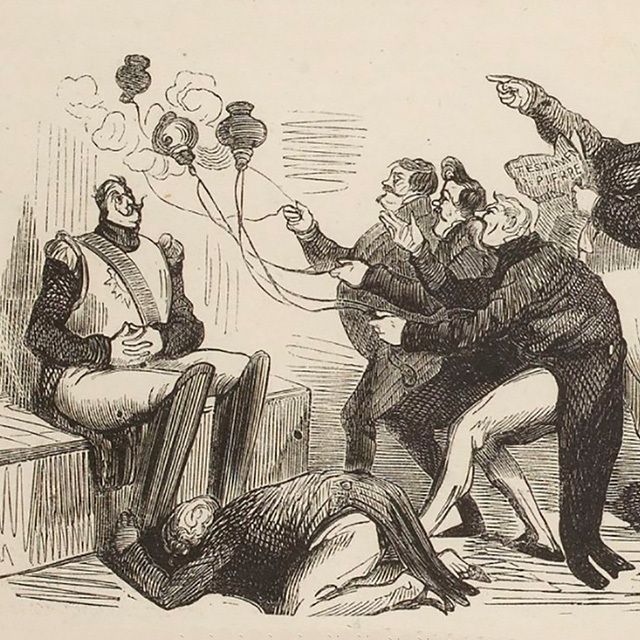

Поворотной точкой стала Отечественная война 1812 года, когда в борьбе с иноземным нашествием Россия, по крайней мере в лице высших слоев, осознала себя единой. Именно патриотический подъем впервые поставил задачу зримого воплощения нации. В пропагандистских карикатурах Ивана Теребенёва и Алексея Венецианова побеждавший французов русский народ в большинстве случаев был представлен в образе мужика. Но ориентированное на универсальный античный идеал «высокое» искусство было не в состоянии решить эту проблему. В 1813 году Василий Демут-Малиновский создал статую «Русский Сцевола», которая воспроизводила малоправдоподобную историю, распространенную патриотической пропагандой. Скульптура изображает крестьянина, который топором отсекает себе руку с наполеоновским клеймом и таким образом следует примеру легендарного римского героя. Сельский труженик наделен здесь идеальным, равномерно развитым телом героев древнегреческого скульптора Праксителя. Верным знаком народности кажется курчавая борода, но даже беглое сравнение головы статуи с изображениями римских императоров Луция Вера или Марка Аврелия разрушает эту иллюзию. Из очевидных признаков этнической и социальной принадлежности остаются лишь православный нательный крест и крестьянский топор.

Новым словом на этом пути стала живопись Венецианова. Свободный от основанной на античном каноне и предлагающей готовые решения академической школы, художник сделал героями своих полотен собственных крепостных. Крестьянки и крестьяне Венецианова по большей части лишены сентиментальной идеализации, которая свойственна, например, аналогичным образам Василия Тропинина. С другой стороны, они погружены в особый гармоничный мир, лишь отчасти связанный с реальностью. Венецианов часто изображает крестьян в минуты отдыха, порой совершенно не вяжущегося с их занятиями. Таковы, например, картины

Важным рубежом в понимании крестьянина стали «Записки охотника» Тургенева (1847–1852). В них мужик был увиден как равный, достойный столь же пристального взгляда и внимательного проникновения в характер, что и дворянские герои романов. Тенденция, постепенно разворачивавшаяся в русской литературе середины столетия, открывавшей народную жизнь, может быть описана словами Некрасова, известными по воспоминаниям современника:

«…Я увеличил материал, обрабатывавшийся поэзией, личностями крестьян… Передо мной никогда не изображенными стояли миллионы живых существ! Они просили любящего взгляда! И что ни человек, то мученик, что ни жизнь, то трагедия!»

На волне общественного подъема, вызванного Великими реформами

В 1862 году по настоянию Синода с постоянной выставки Общества поощрения художников была удалена картина лидера нового художественного поколения Василия Перова «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861). Растянувшаяся под хмурым небом процессия, месящая ногами весеннюю грязь, позволяла показать срез деревенского мира, где порок захватил каждого — от священника и зажиточных крестьян до последних бедняков. Если хорошо одетые участники процессии лишь порозовели от выпитого и съеденного, то другие персонажи демонстрируют более глубокие стадии деградации и профанации святынь: оборванец несет образ вверх ногами, а пьяный поп, шагая с крыльца, давит пасхальное яйцо.

В это же время в русскую живопись приходит новое, свободное от идеализации изображение среды обитания крестьян. Наиболее впечатляющий пример — «Полдень в деревне» Петра Суходольского (1864). Это протокольно точное изображение конкретной местности — деревни Желны Мосальского уезда Калужской губернии: разбросанные без видимого порядка избы и сараи с вечно дырявыми крышами (лишь на заднем плане различимо строительство нового дома), тощие деревья, заболоченный ручей. Летний зной застал обитателей за обыденными занятиями: бабы несут воду или стирают белье, дети играют у сарая, мужики спят на солнце, представляя собой такой же элемент пейзажа, как повалившаяся на бок пятнистая свинья, брошенная прямо в траву борона или воткнутый у непросыхающей лужи плуг.

От красочных гоголевских описаний жаркого сельского дня этот вид отличает объективный, лишенный видимой эмоции взгляд живописца. В определенном смысле это изображение русской деревни даже более безотрадно, чем демонстративно тенденциозная картина Перова. Между тем общество той поры с очевидностью было готово к подобному зрелищу: в 1864 году Суходольский получил за это полотно Большую золотую медаль Академии художеств, а в 1867-м оно было показано в русском отделе Всемирной выставки в Париже. Впрочем, надо отметить, что в более поздние годы русские живописцы писали деревню как таковую относительно редко, предпочитая представлять крестьян в ином окружении.

Изображение персонажей из народа в 1860-е годы отличалось, как правило, открыто заявленной позицией художника: это была востребованная обществом критика социальной несправедливости и морального упадка, главными жертвами которых были «униженные и оскорбленные». Пользуясь хорошо разработанным повествовательным инструментарием жанровой живописи, художник рассказывал «истории», близкие по своей риторике театральным мизансценам.

Следующее десятилетие принесло более многомерный образ народа, который все отчетливее начинает ассоциироваться именно с социальными низами. Вместо немого укора образованным классам «простой» человек становится моральным образцом для них. Эта тенденция на свой лад выразилась в романах и публицистике Толстого и Достоевского. С ней связана и социалистическая идеология народничества с ее идеализацией крестьянской общины как не только экономического, но и социально-этического стержня нации. Но хотя русская живопись находилась в общем идейном контексте эпохи, буквальные параллели между ней, литературой или публицистикой далеко не всегда уместны. Так, например, реализм, исповедуемый членами самого влиятельного художественного объединения второй половины XIX века — Товарищества передвижных художественных выставок, — вряд ли может быть понят как прямая аналогия народническому пониманию крестьянства.

В течение столетий изображение человека из народа в европейском и русском искусстве предполагало дистанцию между персонажем и зрителем, который неизменно сохранял свое привилегированное положение. Теперь инструментарий психологического анализа, выработанный литературой и наращиваемый реалистической живописью XIX века, должен был быть применен к простолюдину. «…Внутренняя его сущность… не есть

Другой стороной индивидуализирующего взгляда было выстраивание психологической и социальной типологии народа. Иван Крамской писал в 1878 году: «…тип, и только пока один тип составляет сегодня всю историческую задачу нашего искусства». Поиск таких типов русская живопись вела все 1870-е годы. Среди них выделяются изображения людей, так или иначе оторванных от корней, которые образом жизни или строем мысли отделяются от заведенного уклада жизни, — своего рода дети переворота, произведенного реформой 1861 года. Таковы «Калики перехожие» (1870) и «Погорельцы» (1871) Прянишникова, «Бродяга» Шарвина (1872), «Слепцы» Ярошенко (1879) или «Созерцатель» Крамского (1876), которого Достоевский использовал в «Братьях Карамазовых» для характеристики Смердякова:

«…в лесу, на дороге, в оборванном кафтанишке и лаптишках стоит один-одинешенек, в глубочайшем уединении забредший мужичонко… но он не думает, а

что-то „созерцает“. <…> …Может, вдруг, накопив впечатлений за многие годы, бросит все и уйдет в Иерусалим, скитаться и спасаться, а может, и село родное вдруг спалит, а может быть, случится и то и другое вместе».

Перелом в отношении к народным образам связан с «Бурлаками на Волге» Ильи Репина (1872–1873), героями которых стали именно люди, с корнем вырванные из привычной почвы. Проследив, как менялось отношение художника к драматургии его полотна, можно понять, как в живописи в целом происходил переход от жанровой повествовательности и покровительственно-жалеющего взгляда к образу, где народный организм становится самодостаточным. Репин отказался от первоначальной мысли столкнуть городское «чистое» общество на пикнике с «промозглыми, страшными чудищами» — от изображения эпизода, свидетелем которого он был сам. В окончательном варианте он создал полотно, парадоксальность которого ускользает от современного зрителя. Перед нами большой холст, мгновенно останавливающий посетителя выставки: голубое небо, синева реки и песок волжских берегов создают исключительно сильный цветовой аккорд. Но это не пейзаж и не жанровое полотно: Репин последовательно отказывается от тех решений композиции, которые предполагают

Показательна общественная реакция на «Бурлаков»: консервативная критика нарочито подчеркивала «тенденциозность» картины, полагая, что «это стихотворение Некрасова, перенесенное на полотно, отражение его „гражданских слез“». Но столь различные наблюдатели, как Достоевский и Стасов, видели в «Бурлаках» объективный образ реальности. Достоевский писал:

«Ни один из них не кричит с картины зрителю: „Посмотри, как я несчастен и до какой степени ты задолжал народу!“ …Два передовые бурлака почти смеются, по крайней мере вовсе не плачут и уж отнюдь не думают о социальном своем положении».

Своеобразный итог оценке полотна подвел великий князь Владимир Александрович, который приобрел его за 3000 рублей. В его дворце «Бурлаки» оставались до революции 1917 года.

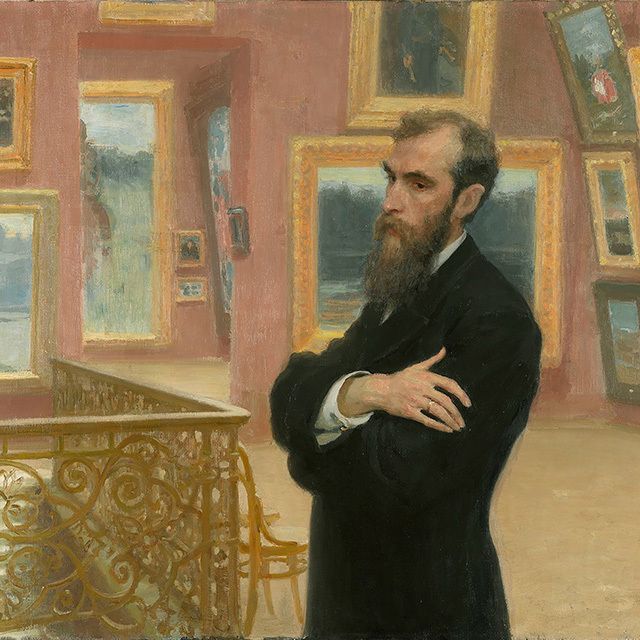

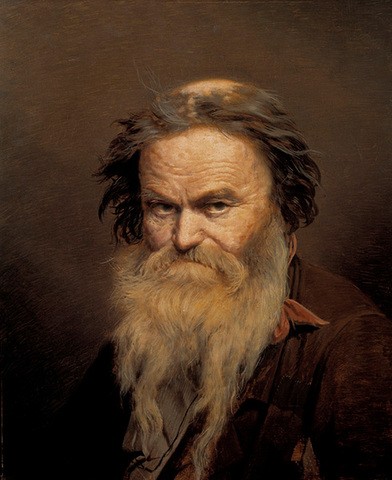

В 1870-е годы реалистическая живопись стремится не только к показу «общественных язв», но и к обретению позитивного начала в русской жизни. В творчестве художников-передвижников оно воплощается в пейзаже (Саврасов, Шишкин) и портретах интеллигенции (Крамской, Перов, Репин). Именно портретный жанр открывал возможность для сочетания типического и конкретного в народных образах, позволял сосредоточиться прежде всего на характере человека и принять его как равного. Таковы «Фомушка-сыч» Перова (1868), «Мужичок из робких» и «Мужик с дурным глазом» Репина (оба 1877 года). Но на выставках изображения конкретных крестьян не случайно именовались «этюдами»: портрет все еще сохранял статус социальной привилегии.

Далее всех продвинулся по пути создания сильного и независимого крестьянского характера Крамской. Комментируя в письме к коллекционеру Павлу Третьякову этюд «Полесовщик» (1874), изображающий лесничего в простреленной шапке, Крамской писал:

«…один из тех типов… которые многое из социального и политического строя народной жизни понимают своим умом и у которых глубоко засело неудовольствие, граничащее с ненавистью. Из таких людей в трудные минуты набирают свои шайки Стеньки Разины, Пугачевы, а в обыкновенное время они действуют в одиночку, где и как придется, но никогда не мирятся».

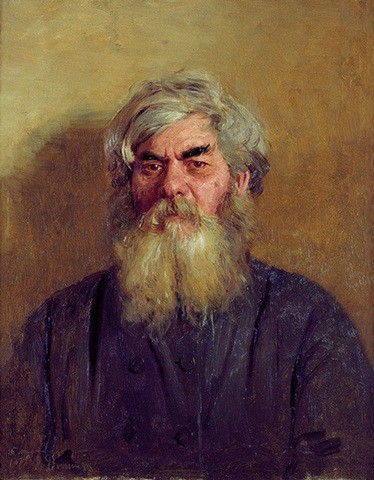

Наиболее совершенным воплощением этого подхода к народному типу стал «Крестьянин с уздечкой» Крамского (1883). Это нечастый случай, когда мы знаем героя полотна — жителя поселка Сиверский под Петербургом. Предшествующий картине всего на один год этюд носит имя модели — «Мина Моисеев». Человек с седой бородой и морщинистым загорелым лицом в повседневной голубой рубахе скрестил руки на груди и подался вперед, словно участвует в беседе. Характерная поза, оставляющая ощущение вовлеченности героя в

Именно портрет-тип и создает Крамской: Мина Моисеев изображен выпрямившимся, в той же голубой ношеной рубахе. Поверх нее наброшен армяк, на локте левой руки висит уздечка. Крестьянин показан с нескрываемой симпатией, но вряд ли он сам согласился бы предстать перед потомками в таком виде: его волосы расчесаны наспех, ворот рубахи распахнут, а накинутая на плечи грубая одежда

Конечно, адресатом этого полотна был образованный посетитель выставки, и именно на его визуальный опыт рассчитывал Крамской, создавая этот нарочито аскетичный и благородный по колориту холст. Фигура крестьянина, изображенная по колени, превращается в пирамиду — простую монументальную форму. Зритель смотрит на него словно немного снизу. Этот прием в его форсированном варианте применяли барочные портретисты, чтобы сообщить своим героям впечатление величавости. Палка в натруженных руках крестьянина, которая вполне может быть черенком вил или лопаты, кажется посохом, то есть традиционным знаком авторитета, а дырявая бедная хламида предстает воплощением безыскусной простоты благородного человека. Этими лаконичными, но действенными средствами Крамской формирует образ своего героя как человека, наделенного ненарочитым чувством собственного достоинства и внутренней благожелательной силой, «здравым смыслом, ясностью и положительностью в уме», как писал

1870-е годы вывели жанровую картину на новый уровень. На VI передвижной выставке в 1875 году Василий Максимов показал полотно «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу». Художник сам происходил из крестьянской семьи, хорошо знал сельскую жизнь, а в основу картины легло его детское воспоминание о появлении таинственного и несколько зловещего деревенского персонажа на свадьбе старшего брата. Эта многофигурная композиция, размером превышающая стандартную жанровую картину, придает крестьянским сюжетам новое измерение. Городской зритель сталкивается с ситуацией, где он полностью чужой, у него нет ключа к происходящему, а крестьяне — молодые и старые — выстроены в тонко нюансированную мизансцену, где всё — и размеренный ритуал праздника, и явление незваного гостя — неотъемлемо принадлежит крестьянскому миру. Максимов организует свое повествование без явного действия, искусно создавая психологическое напряжение ситуации, смысл которой внешнему зрителю может быть не до конца ясен. Это собственный мир крестьян, в котором они ведут себя подобающим образом, не думая о стороннем наблюдателе. Максимов словно ответил ожиданию Щедрина:

«Нужна была целая крестьянская среда, нужна была такая картина, в которой крестьянин являлся бы у себя дома и настолько свободным, чтобы стесняющие его искусственные грани… не делали для него обязательною немоту языка, не заставляли его на всяком шагу озираться и оговариваться».

Максимов не раз в дальнейшем обращался к деревенской жизни, наиболее заметные его произведения повествовали о тяжелой народной доле («Больной муж», 1881; «Слепой хозяин», 1884). В его «Семейном разделе» (1876), словно на театральной сцене, в присутствии представителей общины совершается семейная усобица — дележ имущества. Высказывались мнения, что столь нарочито разыгранный конфликт идет вразрез с традиционными способами решения споров внутри общины, но как бы то ни было, это полотно свидетельствует о том, что передвижническая живопись была способна оспорить идеальный образ крестьянского мира, конструируемый народнической интеллигенцией. Другой конфликт, продиктованный социальными трансформациями эпохи, представлен в картине Владимира Маковского «На бульваре» (1886). На скамейке сидят молодой празднично одетый подвыпивший мастеровой с модной гармошкой и приехавшая к нему на свидание из деревни жена с младенцем: это одно из самых острых в русской живописи изображений необратимого взаимного отчуждения, вызывающее в памяти образы «одиночества вдвоем» Эдгара Дега (например, его «Абсент», 1875–1876).

Провал «хождения в народ» — кампании революционной пропаганды в деревне, разгромленной правительством в 1877 году, — показал иллюзорность народнической надежды на социалистические и коллективистские начала русского крестьянства. Эта драматическая для оппозиционной интеллигенции история побудила Репина к работе над полотном «Арест пропагандиста», занявшей почти десятилетие. Естественно, что крестьяне должны были стать важными участниками сцены. Но если центральный образ картины — агитатор, привязанный к столбу и потому вызывающий ассоциации с бичуемым Христом, — оставался композиционно практически неизменным, то персонажи, виновные в его поимке, коренным образом трансформировались. В ранних эскизах пропагандист плотно окружен схватившими его местными жителями (один из них роется в чемодане с прокламациями). Но постепенно Репин фактически снимает с простолюдинов прямую вину за катастрофическое взаимное непонимание между крестьянством и интеллигенцией, которое стало основой провала народнической проповеди: в более поздних версиях композиции крестьяне постепенно покидали авансцену, а в окончательном варианте полотна, завершенном в 1892 году, они практически полностью освобождаются от ответственности за арест, присутствуя как молчаливые свидетели в дальнем углу избы. Лишь один из них помогает жандарму сдерживать яростного пленника, а обыск ведут чиновники и полицейские.

Крестьянин занимал центральное место не только в народнических и славянофильских воззрениях, но и в идеологии православного царства Александра III. Государство еще не рассматривало искусство как средство пропаганды, и образ верноподданного крестьянства встречается в русской живописи нечасто. Но заслуживающим упоминания исключением является картина Репина «Прием волостных старшин императором Александром III во дворе Петровского дворца в Москве 5 мая 1883 года» (1885–1886), заказанная Министерством императорского двора. Хотя художник с недовольством отнесся к тому, что на пышной раме полотна была помещена цитата из царской речи, знаменующей начало реакции, картина успешно представляет базовый миф правления Александра III — мистический союз между самодержцем и землепашцами поверх голов элит. Государь возвышается здесь посреди залитого солнцем двора, его окружает внимающая толпа старшин, в которой воплощена вся империя: великороссы, украинцы, татары и поляки. Все же остальные свидетели события, включая царскую семью, теснятся на заднем плане.

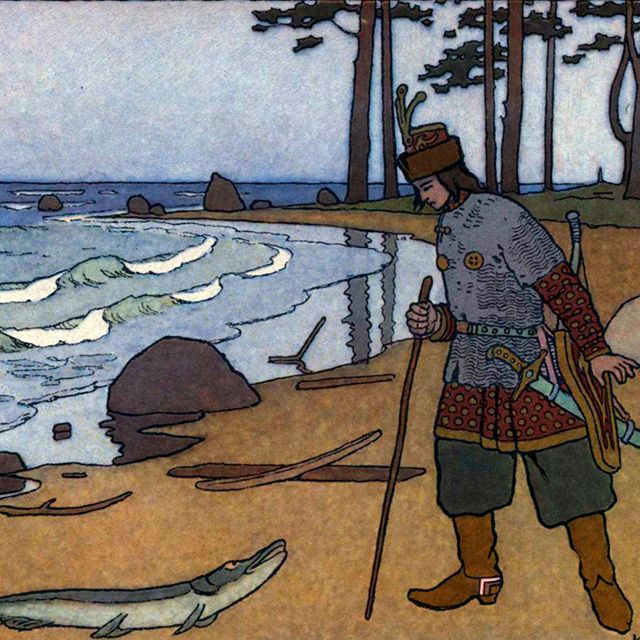

Новыми тенденциями отмечены 1880-е годы. В центральном передвижническом полотне этого времени — репинском «Крестном ходе в Курской губернии» (1880–1883) — современная Россия предстала ползущей под палящим солнцем бесформенной толпой, центром которой оказываются убогие в своем самодовольстве столпы провинциального общества с чудотворной иконой, а самым привлекательным персонажем — нищий горбун, которого гонит прочь стражник. Очевидно, что теперь единственным способом построить народный идеал было вывести его за пределы современности. Во «Взятии снежного городка» Сурикова (1891) праздник народной удали не имеет никаких примет времени: он может происходить и в XIX, и в XVII столетии. «Запорожцы» (1880–1891) Репина или «Богатыри» (1881–1898) Васнецова находятся именно в этом ряду: свобода и сила ассоциируются с «простым» народом, но возможны они лишь в легендарном прошлом.

В этом русле находится и открытие художниками Абрамцевского кружка красоты крестьянского искусства и попытки обновить с его помощью городскую культуру. Но одновременно они означают, что теперь крестьянский мир становится для художников не столько социальным феноменом, сколько носителем вечных, универсальных художественных и национальных ценностей. Своей мощью и красотой он еще долго будет способен вдохновлять живописцев — от Филиппа Малявина до Казимира Малевича. Но его художественное осмысление теперь постепенно, но необратимо утрачивает ту общественную и политическую актуальность, которая позволила русской живописи