Коммунизм как новая религия

5 декабря 1931 года Корней Чуковский записал в дневнике:

«Выпалила пушка — три раза — и через пять минут, не раньше, взлетел сизый — прекрасный на солнце дым. Красноносые (от холода) мальчишки сидят на заборах и на кучах земли, запорошенных снегом, и разговоры:

— Вон оттуда зеленое: это сигнал.

— Уже два сигнала.

— Голуби! голуби!

— Это почтовые.

— Второй выстрел. У, здоровый был!

— Уже два выстрела было!

— Три.

Жуют хлеб — на морозе.

— Больше не будут.

— Врешь, будут.

И новый взрыв — и дым — и средняя башня становится совсем кургузой».

Эти взрывы разрушили крупнейший московский храм — Христа Спасителя, чтобы освободить место для новой, единственной в своем роде постройки. В июле 1931 года был объявлен открытый Всесоюзный конкурс на лучший проект Дворца Советов, в котором приняли участие ведущие советские и иностранные архитекторы, принадлежавшие к самым разным архитектурным школам — от радикального новатора Ле Корбюзье до неоклассициста Ивана Жолтовского. Проект-победитель должен был задать стиль для всей последующей эпохи.

Конкурсное задание ставило перед архитекторами следующие задачи:

«…Дворец Советов должен быть специально приспособлен для массовых съездов и собраний. К Дворцу Советов должен быть обеспечен доступ широких массовых демонстраций рабочих и трудящихся. Дворец должен быть вполне благоустроен и должен обеспечивать техническое обслуживание революционных празднеств видами зрелищного и звукового искусства…»

На конкурс было подано 160 проектов. Шестнадцать работ получили премии. Победителями были названы Иван Жолтовский, Борис Иофан и американец Гектор Гамильтон. Проекты эти были не похожи один на другой, но по ним уже можно было понять, что советское руководство решило отказаться от стилистических новаций современной архитектуры и сделать ставку на заново изобретаемую классику — с колоннадами, арками и барельефами. Решение возмутило иностранных архитекторов, сочувствующих коммунизму. Руководители Международного конгресса современной архитектуры написали Сталину письмо, в котором называли проект Жолтовского «противоречащим народным массам», проект Иофана — «демонстрацией в остробуржуазной форме академического мышления», а проект Гамильтона — «самонадеянным воспроизведением помпезного здания королевских времен». «Решение Совета строительства — это прямое оскорбление духа русской революции и реализации пятилетнего плана», — резюмировали они свои впечатления.

В феврале 1932 года правительство уточнило требования к композиции дворца:

«Преобладающую во многих проектах приземистость здания необходимо преодолеть смелой высотной композицией сооружения. При этом желательно дать зданию завершающее возглавление и вместе с тем избежать в оформлении храмовых мотивов».

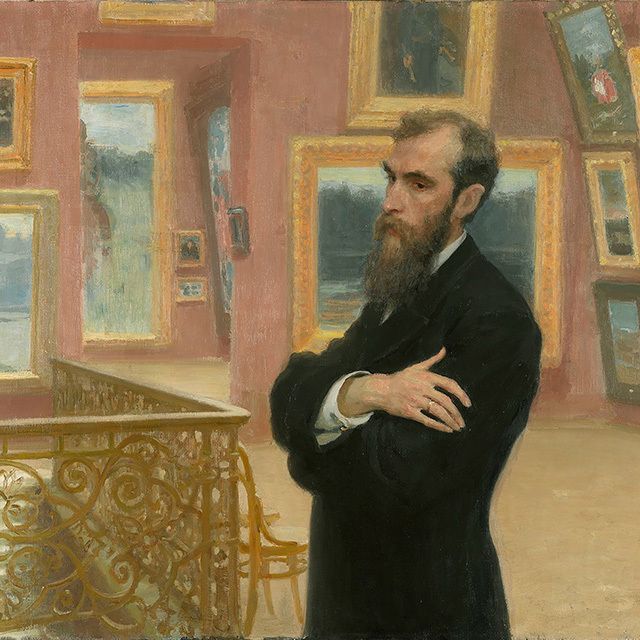

Проектные работы продолжились. Состоялись еще два этапа конкурса. Их результаты можно считать промежуточными и важными только в том смысле, что они показывали скорость, с которой известные советские архитекторы —участники ожесточенных теоретических дискуссий 1920-х — отказывались от своих принципов. В середине 1933 года было принято решение взять за основу проект Бориса Иофана — четырехъярусный зиккурат с 18-метровой статуей «освобожденного пролетария» на краю крыши. И тут в дело вмешался Сталин. Он выступил полноценным соавтором проекта. После совещания с ним было принято решение заменить пролетария на скульптуру Ленина, увеличить ее в размерах и привлечь к работе других архитекторов — Владимира Гельфрейха и Владимира Щуко.

В 1937 году началось строительство: в центре Москвы должно было появиться здание выше 400 метров, увенчанное стометровой скульптурой Ленина, вытянувшего правую руку вперед. Чтобы дать толпам демонстрантов входить и выходить из здания, нужно было перестроить весь центр города. Дворец задолго до окончания строительства стал главным символом сталинской культуры и изображался на плакатах, картинах и в фильмах.

Конкурс на проект Дворца Советов справедливо считается водоразделом, обозначающим переход от ранней советской культуры к культуре сталинизма. Действительно, радикальное различие искусства авангарда и соцреализма видно невооруженным взглядом. С другой стороны, важно и то, что, когда результаты конкурса были объявлены, многие советские люди приняли проект с восторгом: его грандиозный замысел, казалось, соответствовал грандиозности задач, стоявших перед страной. Почему люди оказались готовы к совершенно невероятному проекту? В этой лекции на примере Дворца Советов речь пойдет не о том, что отличало раннюю советскую культуру от более поздней, а о том, что их объединяло и в конечном счете определило развитие культуры последующих десятилетий.

Конкурс на строительство Дворца Советов был объявлен на третьем году первой пятилетки в нищей, недавно пережившей Гражданскую войну стране без работающей промышленности. Само намерение построить высочайшее здание в мире (для чего, очевидным образом, требовались сложные технологические решения) было мощной политической декларацией. Важно, что на роль символа всего советского проекта был выбран не завод или гидроэлектростанция, а дворец, построенный и оформленный силами лучших советских архитекторов, скульпторов и художников. В проекте Дворца Советов искусство, поставленное на службу государству, превращалось в политику и возвещало всему миру о мощи новой советской цивилизации.

Политизация искусства естественным образом вытекала из марксистского взгляда на мир, которого придерживалась группа большевиков, пришедших в 1917 году к власти в стране. Теоретическое прозрение марксизма состояло в том, что бытие определяет сознание. Из этого напрямую следовало, что все сферы общественной и интеллектуальной жизни напрямую определялись экономическими условиями: человек, принадлежащий к определенному социальному классу, вольно или невольно выражал его интересы. Перенесение этих идей на культуру означало принципиальную невозможность нейтрального искусства: оно могло быть или революционным, или контрреволюционным. В конечном итоге это привело к тому, что художественные споры по своему языку мало чем отличались от споров политических и имели такие же последствия для проигравшей стороны: неудачное художественное произведение могло стоить его создателю жизни или свободы.

Политизация культуры не была односторонним процессом: не только политика приходила в искусство, но и искусство взрывало привычные для себя рамки и проникало во все сферы жизни. Представители революционного авангарда были солидарны с большевиками в их пафосе переустройства мира. Фраза Маркса «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» вполне укладывалась в рамки эстетических программ советских авангардистов, многие из которых не имели никакого отношения к марксизму. Авангардные художники отказывались от традиционных форм бытования искусства и обращались к рекламе, агитации и дизайну. Исчезали границы между жанрами, видами искусства и в конечном счете — между искусством и жизнью. Знаменитая постановка Всеволода Мейерхольда по пьесе Эмиля Верхарна «Зори» игралась актерами без грима и костюмов и по ходу действия превращалась в митинг: актеры сообщали со сцены настоящие сводки с фронтов Гражданской войны и вместе с залом пели «Интернационал». И художники, и политики видели себя творцами, способными менять действительность.

Одновременно с этим многие деятели авангарда приветствовали политическую программу большевиков и стремились занять руководящие позиции в организациях, занимавшихся культурным строительством. В разное время разные должности в Народном комиссариате просвещения РСФСР занимали Всеволод Мейерхольд, Александр Родченко, Казимир Малевич, Владимир Маяковский и многие другие авангардисты. Впрочем, к середине 1920-х годов на руководящие должности в культуре приходят молодые партийные идеологи. Их основным навыком становится не производство оригинальных художественных концепций, а превращение партийных директив в конкретные мероприятия культурной политики. Вплоть до самой смерти Сталина управление культурой превратилось в череду кампаний, во время которых вся идеологическая машина твердила спущенные сверху лозунги и громила неугодных авторов. В результате культурная сфера превратилась в своеобразное министерство со своей иерархией и системой привилегий и наказаний.

В Москве было много мест, где мог бы разместиться Дворец Советов. Строительство на месте храма Христа Спасителя не рекомендовали архитекторы: они предлагали Охотный Ряд, Китай-город и Болотную площадь. Окончательное решение, по всей видимости, принял Сталин лично.

Для советского проекта был важен демонстративный разрыв с прошлым общественным устройством и отражавшей его культурой. Большевистская революция становилась точкой отсчета в истории нового мира, который должен был во всем отличаться от старого. Радикальный разрыв с дореволюционным прошлым был одним из метасюжетов советской культуры. Так, герой детского рассказа Николая Олейникова «Учитель географии» просыпается в 1927 году от летаргического сна и не может ничего узнать: изменились язык, принципы устройства города, поведение людей. Старый человек чувствует собственную беспомощность перед лицом нового мира.

Настаивавшие на необходимости радикального переустройства мира большевики не признавали никаких компромиссов: создание нового было неразрывно связано с уничтожением старого. Принцип, озвученный в строках «Интернационала»: «Весь мир насилья мы разрушим / До основанья, а затем / Мы наш, мы новый мир построим…» — разделялся и значительной частью российской художественной элиты. В знаменитой опере Михаила Матюшина, Казимира Малевича и Алексея Кручёных «Победа над солнцем» силачи-футуристы вырывали старое привычное солнце и заменяли его более совершенным электрическим светом. На уровне практик авангардисты призывали разрушить сложившиеся художественные формы, дойти до существующих на подсознательном уровне неразложимых элементов восприятия цвета, музыки, слова, чтобы потом рациональным образом пересобрать из них новый мир. Впрочем, это настроение разделяли не только радикальные авангардисты. Так, Александр Блок в статье «Интеллигенция и революция» писал:

«Что же задумано? Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью».

Невозможность компромисса между старым и новым миром с неизбежностью вытекала и из марксистской доктрины, принятой революционной элитой за объективно установленную истину. По Марксу, вся история человечества выглядела как непрерывное движение к прогрессу, при котором передовые общественные формации приходят на смену устаревшим. Однако это движение не происходит плавно: социальные классы, отжившие свое, не желают отказываться от былого доминирования. Они изо всех сил цепляются за жизнь и мешают победе передового класса. В этой логике старые классы нужно безжалостно уничтожить — ради всеобщего блага. Логика искусства и логика террора повторяли друг друга.

Из потребности в разрушении старого миропорядка вытекала и другая зеркальная задача — создание новой реальности и нового человека, свободного от пережитков прошлого. Уникальность ситуации, возникшей при перенесении марксизма в Россию, заключалась в том, что революция произошла в стране, в наименьшей степени к ней приспособленной. Согласно марксистской теории, класс капиталистов должен был проиграть борьбу классу промышленных рабочих, который и построит общество, свободное от частной собственности, денег и принудительного труда. Россия по состоянию на 1917 год была аграрной страной всего с несколькими миллионами рабочих. Первая мировая и Гражданская война, разрушив промышленность, практически уничтожили и пролетариат. Перед большевиками встал выбор: менять теорию или менять реальность. Они выбрали второе. На всю историю советских 1920–30-х годов можно посмотреть как на серию инициированных партийным руководством кампаний, призванных штурмовым методом втиснуть реальность в марксистскую теорию.

В ситуации неизбежной классовой борьбы культура обладала одним неоспоримым преимуществом. Она могла опережать жизнь: для того, чтобы вообразить и создать культуру пролетариата, не нужно было дожидаться, пока этот класс действительно возникнет. Новый советский человек появился как художественный проект. Его создателей интересовало не то, каким был реальный человек того времени, а то, каким он должен был быть.

Дворец Советов должен был принимать грандиозные собрания и митинги, через него должны были проходить многотысячные демонстрации. Сами по себе Советы (представительные органы публичной власти) на протяжении большей части 1920-х и 1930-х годов не играли вообще никакой роли в политической жизни страны, и никакого колоссального дворца для них не требовалось. Тем не менее само требование создания гигантского публичного пространства никого из архитекторов не должно было удивить. Дворец Советов, так же как и многие другие построенные в стране Дворцы культуры, клубы и дома-коммуны, должны были стать местом производства нового советского человека — нового антропологического типа, свободного от недостатков прошлого.

Основным недостатком старого человека большевики считали индивидуализм. Для того чтобы построить общество справедливости и равенства, каждый его член должен был отказаться от автономии и подчинить свои поступки и желания воле коллектива. Новый человек мог обрести свободу, только растворившись в коллективном теле. В раннем рассказе Андрея Платонова «Жажда нищего» (1921) так описывалось общество будущего:

«Века похоронили древнее человечество чувств и красоты и родили человечество сознания и истины. Это уже не было человечество в виде системы личностей, это не был и коллектив спаявшихся людей самыми выгодными своими гранями один к другому, так что получилась одна цельная точная математическая фигура. На земле, в том тихом веке сознания, жил

кто-то Один, Большой Один, чьим отцом было коммунистическое человечество».

Эти фантазии получили буквальное воплощение в парадах 1930-х годов, на которых тысячи молодых людей, одетых в одинаковую форму, составляли своими телами идеальные геометрические фигуры.

Коллектив превратился в полноправного участника общественной жизни: заводы, колхозы, партийные ячейки могли брать на себя обязательства, писать обращения в газеты, получать ордена. Масса, а не отдельный человек, была предметом революционных художественных теорий. Теоретик конструктивизма Алексей Ган писал:

«…Теперь, когда пролетарская революция победила и ее разрушительно-созидательное шествие все дальше и дальше прокладывает железные пути в культуру организованную, с грандиозным планом общественного производства — и мастер цвета и линии, и комбинатор объемно-пространственных тел, и организатор массового действа — все должны стать конструктивистами в общем деле сооружений и движений многомиллионных человеческих масс».

Коллективным должно было стать и творчество. Не случайно одной из главных культурных инициатив середины 1930-х годов стала групповая поездка писателей на Беломорско-Балтийский канал и вышедшая по ее итогам монография. Она была написана группой из 36 авторов и преподносила строительство канала заключенными как уникальный в мировой истории опыт перерождения старого человека в нового под воздействием коллективного труда. Проект Дворца Советов тоже стал результатом совместного творчества группы архитекторов, которые отказались от своих индивидуальных художественных принципов, чтобы выполнить задание, поставленное лично Сталиным.

Дворец Советов должен был быть настолько высоким, что его верхушка уходила бы за облака. Стометровая статуя Ленина вытянутой рукой указывала вперед, за горизонт. Гигантское здание, стоящее рядом с Кремлем, обращалось не только к москвичам и жителям Советского Союза, но и ко всему миру: Москва должна была стать городом будущего, воплощением мечты всего человечества. В чем же заключался секрет того прозрения, которым обладали в Советском Союзе?

Ответ на этот вопрос был очень простым: большевики верили, что они подчинили себе безграничные возможности человеческого разума. Они провозгласили марксистскую теорию наукой, которая строится на объективных законах, объясняющих все прошлое и будущее человечества. Для того чтобы реальность не противоречила теории, ее приходилось постоянно пересматривать и дополнять избранными тезисами из работ Ленина и Сталина, утверждая при этом, что марксизм-ленинизм-сталинизм не содержит внутри себя никаких противоречий.

Будущее, которое предлагал большевизм, одновременно было и светлым, и апокалиптическим. С одной стороны, историческая победа коммунизма была неизбежна. С другой стороны, перед окончательной победой должно было случиться финальное обострение классовой вражды, когда все силы, желающие коммунизму поражения, вступят с ним в решающий бой. Такой образ мыслей предполагал разделение мира на две полярные силы: света и тьмы, добра и зла, разума и инстинктов, порядка и стихии. Выбирая социализм, советский человек 1920-х и 1930-х годов оказывался в лагере победителей, на одной стороне с идеальными людьми будущего.

Изображение таких людей стало задачей искусства социалистического реализма. В каноническом произведении 1930-х годов положительный герой, не зная сомнений и усталости, полностью отдавал себя делу социалистического строительства. Читатель такого произведения, не находя в себе этих идеальных качеств, должен был убедиться, что грандиозное противостояние между силами света и тьмы разворачивалось внутри него самого. Перед ним возникал выбор: признать себя недостойным войти в новую эру человечества — или искоренить внутри себя любые сомнения в успехе советского эксперимента.

Сам образ строящегося здания был необычайно важен для всей советской утопической риторики. В 1933 году один из ведущих советских теоретиков Анатолий Луначарский объяснял смысл социалистического реализма на следующем примере:

«Представьте себе, что строится дом, и когда он будет выстроен, это будет великолепный дворец. Но он еще не достроен, и вы нарисуете его в этом виде и скажете: „Вот ваш социализм, — а

крыши-то и нет“. Вы будете, конечно, реалистом — вы скажете правду: но сразу бросается в глаза, что эта правда в самом деле неправда. <…> Человек, который не понимает развития, никогда правды не увидит, потому что правда — она не похожа на себя самое, она не сидит на месте, правда летит, правда есть развитие, правда есть конфликт, правда есть борьба, правда — это завтрашний день, и нужно ее видеть именно так, а кто не видит ее так — тот реалист буржуазный и поэтому — пессимист, нытик и зачастую мошенник и фальсификатор, и во всяком случае вольный или невольный контрреволюционер и вредитель».

Как и во многих религиях, для того, чтобы определить глубину своей веры, от человека требовалось узреть невидимое. В советской культуре в качестве этого незримого выступало будущее, которого не нужно было ждать, оно существовало здесь и сейчас — наравне с товарным дефицитом, политическими репрессиями и жилищным кризисом.

В феврале 1938 года драматург Александр Афиногенов, проживший весь 1937 год в ожидании ареста, мог вздохнуть с облегчением. Сталин ненадолго остановил террор среди коммунистов, а исключенный из партии Афиногенов добился реабилитации. Разглядывая свой партбилет, он записал в дневник картину ближайшего будущего:

«Сорок третий год. За год до этого — конец третьей пятилетки, над Москвой будет выситься Дворец Советов, Волга окончательно сольется с Москвой-рекой, мы догоним во всех отношениях самые передовые страны, даже Америку… исчезнет навсегда проблема жизненных неудобств и мелочей, очереди и нехватки, почти исчезнет жилищный кризис… и все это за шесть лет. Если… если не расклеят однажды утром приказ о всеобщей мобилизации и не двинемся мы все, всей страной, лавиной, ураганом — на Запад и Восток, сметать границы, дробить врага в пыль таким порывом мощности, какого никогда не ведал мир!»

Почти ничего из того, о чем думал Афиногенов, не случилось. Нового справедливого и благополучного общества так и не возникло, коммунистический проект проиграл экономическую конкуренцию передовым странам Запада, а мировая война пошла совсем не так, как предполагали советские пропагандисты. Дворец Советов так и не был никогда построен. Начавшаяся стройка остановилась в 1941 году: металлические конструкции Дворца были сначала пущены на противотанковые ежи, а потом пошли на восстановление разрушенных мостов. Будущее, которого так ждало первое послереволюционное поколение, так никогда и не настало.