Символизм в поэзии, музыке и живописи

«Однажды… — вспоминает поэт Анатолий Найман, — Ахматова — глуше, чем до сих пор, и потому значительней — произнесла: „А вы думаете, я не знаю, что символизм, может быть, вообще последнее великое направление в поэзии“. Возможно, она сказала даже „в искусстве“». Тем знаменательней эта реплика, что она прозвучала как бы от лица акмеизма, враждебной символистам школы. Несмотря на все былые разногласия, поздняя Ахматова не могла не признать поворотной и судьбоносной роли символистского поколения в истории русской культуры. Ведь именно символисты на рубеже XIX–XX веков подняли «знамя борьбы» против диктата приземленного реализма и воинствующего материализма, начав процесс грандиозного обновления отечественного искусства в 1900–1920-х годах.

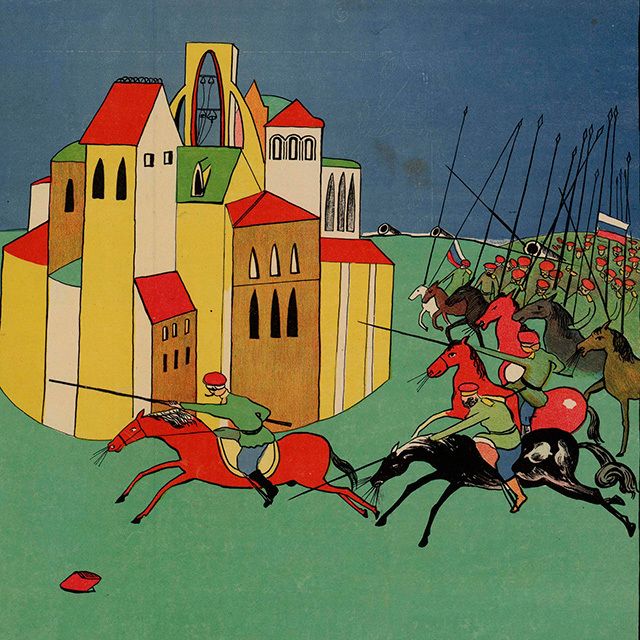

Обновление это началось с литературы в 1890-х годах, затем оно захватило и другие искусства — знаменем же его, по сути, стало слово, которое и дало движению название, — «символ» (от греч. σύμβολον — знак, опознавательная примета). В традиционной поэтике слово «символ» означало «многозначное иносказание», в отличие от «аллегории» — «однозначного иносказания». Опираясь на религиозное понимание символа как земного знака небесных истин, символисты пытались «передать на сокровенном языке намеков и внушения нечто невыразимое». Каким образом? Размывая словарный контур слова, предельно расширяя его значение. Так, смысл строк Андрея Белого: «И дымом фабричные трубы / Плюют в огневой горизонт» — не сводится к простому олицетворению, но намекает на некую тайну, связывающую земное и небесное, высокое и низкое, временное и вечное.

Символ в этой новой поэтике не просто указывает на

Не удивительно, что постсимволистскому поколению такая насыщенность мира «знаньем несказанным» показалась несовместимой с нормальной жизнью: «Получилось крайне неудобно, — писал акмеист Осип Мандельштам, — ни пройти, ни встать, ни сесть. На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь».

Весь мир в понимании символистов оказывался тайным языком символов; они стремились искать в словах и вещах прежде всего знаки

Отношение к символу как знаку тайны разделило две эпохи в развитии символизма. В эпоху «старших символистов» (1890-е годы) тайны ищут прежде всего в мире сокровенного «я». Характерно, что первые символисты воспринимались современниками прежде всего как проповедники крайних форм субъективизма и эгоцентризма — и не без основания. Ведь и сам Валерий Брюсов, признанный глава и идеолог символизма в 1890-е годы, утверждал, что секрет современного искусства — в осознании «глубокой мысли, что весь мир во мне». В своих стихах символисты «первой волны» стараются довести эту мысль до предела. Мало того, например, что местоимение «я» является едва ли не любимой анафорой Константина Бальмонта, тот еще и нанизывает на нее заклинательные, гимнические формулы: «Я вольный ветер, я вечно вею», «Я весь — весна, когда пою, / Я — светлый бог, когда целую!» Это значит, что «я» для символистов этого поколения становится предметом культа. По Федору Сологубу, его мечты равны вселенной, себя же он уподобляет Творцу: «Я — бог таинственного мира, / Весь мир в одних моих мечтах…» В свою очередь, Дмитрий Мережковский превращает лозунг «возлюби себя» в религиозный принцип: «Ты сам — свой Бог…», «Будь бездной верхней, бездной нижней, / Своим началом и концом». А его жена, Зинаида Гиппиус, с готовностью следует этому призыву: «Люблю я себя, как Бога, — / Любовь мою душу спасет».

Наследуя «старшим» и все же споря с ними, «младшие символисты» (1900–1910-е годы) ведут свои поиски тайн в противоположном направлении: от себя к непостижимому миру — к загадкам сущего, «глуби заповедной» и «туманной Вечности». Мистическое томление 1890-х годов («тоска неясная о

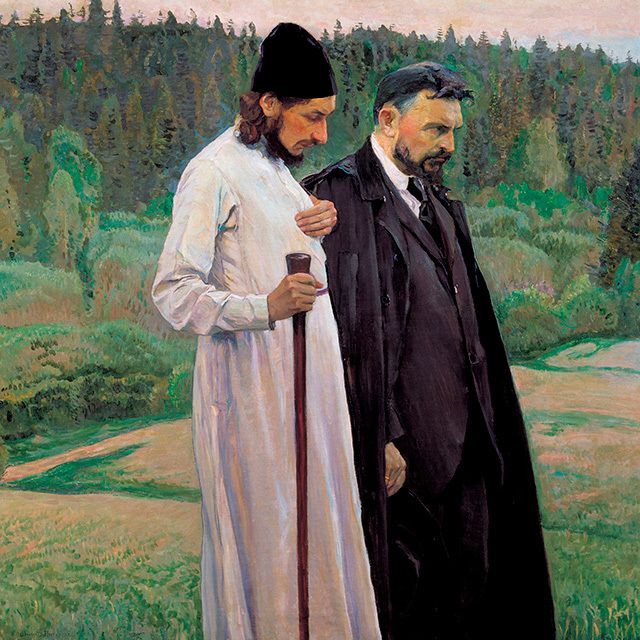

«Они Ее видят, они Ее слышат! / С невестой жених в озаренном дворце!» — иронически удивлялся Брюсов упованию «младших» на чудо. И действительно, было чему удивляться: «соловьевцы» ждали явления «Вечной Жены» почти так же истово, как первые христиане — второго пришествия Христа. При этом они читали приметы ее грядущего (или уже состоявшегося?) воплощения на лицах любимых женщин — Любови Менделеевой Любовь Блок (в девичестве Менделеева, 1881–1939) — дочь Дмитрия Менделеева, жена Александра Блока., в образе которой Блок угадывал Лучезарную Подругу, Деву Радужных Ворот, или Маргариты Морозовой Маргарита Морозова (в девичестве Мамонтова, 1873–1958) — московская меценатка и хозяйка литературно-музыкального салона, возлюбленная Андрея Белого, подруга Александра Скрябина., которую Андрей Белый в «Симфонии (2-ой, драматической)» именовал «сказкой» и «синеглазой нимфой».

У Блока в таинственном свете предстоящего воцарения Великой Жены традиционные поэтические образы превращаются в мистические знаки: ветер — уже не просто ветер, это весть «оттуда», закат — уже не просто закат, это весть о конце прошлого времени и начале новых времен. У Белого в каждой вещи, даже затерявшейся в толще быта, в каждом слове, даже жалком и смешном, угадывается знак — или мирового преображения, или мировой катастрофы:

Мистическая настроенность, готовность к чуду выдержала все испытания, которые выпали «младшим символистам», все перипетии их творческого пути. Они всегда оставались хранителями тайны.

На зов поэтической тайны в начале ХХ века откликнулись композиторы и художники. Усиленные поиски заповедных путей в разных видах искусства привели их в движение навстречу друг другу. Углубление в «невыразимое» неразрывно связалось с упорным стремлением к единению всех муз, к магическому синтезу искусств. Поэзия на рубеже XIX–XX веков мечтает стать музыкой и тоскует о красках, музыка и живопись тяготеют к священному, заклинательному слову.

Идея все связующей музыки — одна из важнейших в символизме. Три европейских властителя дум питали ее — философ Фридрих Ницше с его мыслью о рождении искусства «из духа музыки», композитор Рихард Вагнер, видевший в музыке воплощение «универсальных потоков божественной мысли», и Поль Верлен с его призывом — «Музыка прежде всего». «Музыкой выражается единство, связующее… миры, — вслед за ними учил Андрей Белый. — В музыке мы бессознательно прислушиваемся к этой сущности». Блок выразил ту же мысль в стихах: «Все — музыка и свет: нет счастья, нет измен… / Мелодией одной звучат печаль и радость…»

В первый период символизма верленовское требование было воспринято и применено только внешне — в погоне за завораживающими аллитерациями и ассонансами, в нагнетании повторов и рефренов: «Ландыши, лютики. Ласки любовные. / Ласточки лепет. Лобзанье лучей» (Бальмонт). Но в творчестве младших символистов установка на музыкальность определяет уже весь строй символистского текста. Так, когда Андрей Белый называет свои прозаические произведения «симфониями», это уже не просто дразнящая игра в переименования. Здесь действительно претворены принципы симфонической композиции и перекличка лейтмотивов в духе вагнеровских опер.

Впечатляющим итогом этих исканий стала поэма Блока «Двенадцать». Завершив ее строками в ритме детской песенки — четырехстопным хореем с мужскими рифмами: «В белом венчике из роз / Впереди Иисус Христос», — поэт записал в дневнике: «Сегодня я гений». Это значило: Блоку наконец удалось воплотить в «Двенадцати» музыку вселенной и музыку истории, которая звучала в его сознании, вплоть до слуховых галлюцинаций. Об этом в дневнике: «Внутри дрожит», «Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг». В поэме наплывают друг на друга и сталкиваются музыкальные стихии: звуки городского романса и заупокойной молитвы, ритм плясовой, частушки и боевого марша, хаос шумов — шепоты, крики, выстрелы, завывание метели. И все это связывается космической стихией, музыкой сфер. Внешняя какофония ритмов и интонаций скрыто соединена в гармоническую композицию, с идеальной симметрией всех двенадцати частей (первая часть перекликается с двенадцатой, вторая — с одиннадцатой и так далее).

Столь же радикален в своем стремлении к синтезу искусств главный музыкант символистской эпохи Александр Скрябин. Он не мог удовлетвориться тезисом Вагнера: «Музыка не может мыслить, но она может воплощать мысль», — русский композитор хотел мыслить музыкой и музыкой преображать мир. Скрябин привлекал к знаменованию тайны все возможные музыкальные и не только музыкальные средства.

На микроуровне он колдовал над превращением аккорда в символ. Таков его «мистический», или «прометеев», аккорд — диссонирующее созвучие, не разрешающееся устойчивым аккордовым равновесием, ставящее вспомогательную гармонию на место основной. Так Скрябин добивался особой разреженности, как бы воздушности музыкальной ткани, образующей, по словам композитора и музыковеда Бориса Асафьева, «хрустальную музыку-мечту», «музыку влечения к звездам».

На уровне всего творчества Скрябина «огненное рвение» к мистической мысли проявилось в стремлении к предельному жанровому расширению. Если Белый называл свои прозаические тексты «симфониями», то Скрябин свои ключевые музыкальные сочинения именовал «поэмами» («Божественная поэма», 1904; «Поэма экстаза», 1907; «Прометей (Поэма огня)», 1910). Причем это были не просто симфонические поэмы в духе Листа или Берлиоза, а синтез симфонии и кантаты, органного концерта и концерта для фортепьяно с оркестром, да еще с добавлением партии света. Автор «Прометея» мыслил параллельными музыкальными и цветовыми аккордами, более того — в саму партитуру поэмы он ввел отдельную нотную строку для «светового клавира». Осталось загадкой, какие цвета были зашифрованы нотными знаками — общий эффект, видимо, должен был напоминать северное сияние; так или иначе, вот уже сто лет как предпринимаются все новые и новые попытки реализовать скрябинскую идею светомузыки.

Скрябину, пытавшемуся в сочинениях 1900-х годов мобилизовать все музыкальные средства, всегда и их было мало. Композитор сопровождал сочинение музыки мистико-философскими медитациями: «Я существо абсолютное… Я Бог»; «Здесь звезды поют»; «Новая волна творчества, другая жизнь, другие миры»; «Возвращение к Единому, успокоение в Нем». Трубным гласом, завершающим первые четыре такта «Божественной поэмы», он хочет сказать: «Я есмь»; партией фортепьяно в «Поэме огня» передает «голос из космоса».

Наконец, Скрябин всерьез мечтал об исполнении своей «Мистерии» тысячами инструментов и голосов в специально построенном храме у подножия Гималаев, где бы вместе с музыкой разрастались симфонии цветов и ароматов, и все это должно было привести к полному преображению человечества и вселенной. Таков предел скрябинского символизма: в то время как поэты-символисты пытались претворить слово в музыку, он бился за претворение музыки в космогонический миф.

В сознании эпохи Скрябин и сам превратился в миф.

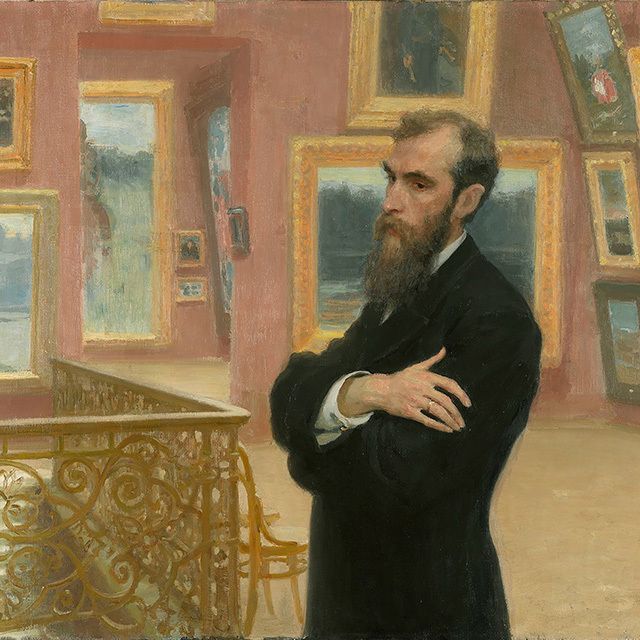

Другим, столь же масштабным, мифологическим событием символистской эпохи стала «легенда Врубеля» — и это знаменательно: в художниках тогда с тем же энтузиазмом искали черты магов и пророков, что и в композиторах, а в красках и цветах так же угадывали следы тайнописи, как и в звуках музыки. Так, в поэтике Белого полюсá мира явлены в красках: серый цвет символизирует зло как «воплощение небытия в бытие, придающее последнему призрачность», а ясно-лазурный сияет как «символ богочеловечества». Соответственно, в поэтике Блока разворачивается вселенский конфликт между страшным «пурпуром лиловых миров» и «лазурью

Сам ставший мифом еще при жизни, Врубель обладал исключительным даром творить мифы на полотне, на стенах храмов, в мраморе и на терракотовых плитках. Его мифы воплощались не наяву, при ярком солнечном свете, а как бы сквозь призму снов и галлюцинаций. Но тем неотступнее, тем глубже воздействуют эти мифы, очаровывая и пугая. «Верится, что Князь Мира [то есть сам дьявол] позировал ему…» — признавался художник Александр Бенуа.

Первоэлементом врубелевского мифа является цвет: возникает впечатление, что космическая энергия проливается на холст красочной стихией, мерцающей оттенками и взаимопереходами холодных тонов (бирюзовым, синим, лиловым), и вот цвет разрешается в формах, порождает образы. Процесс образования формы как будто происходит на наших глазах: цвет дробится на кристаллические элементы, из которых, словно из геологического материала, созидается мир. Декоративная фактура, которая кажется собранной из драгоценных и полудрагоценных камней, базальта, смальты, кварца, хрусталя, перламутра, бисера и стекляруса, становится основой для всевозможных метаморфоз. Так, на картине «Демон сидящий» крылья печального духа превращаются в горные породы, горные породы — в цветы, цветы — в сполохи заката. «Врубель…

В пульсирующем и становящемся мире Врубеля все телесное становится глубоко загадочным. Тот же Демон, с его узлами мускулов, двоится в восприятии зрителя: сверхчеловеческая мощь торса, грандиозный потенциал пружинистой позы — не оборачивается ли эта космическая энергия саморазрушением плоти, не чревата ли роковым бессилием? Во всяком случае, в еще одном из многочисленных вариантов демонической темы — картине «Демон поверженный» истончившаяся плоть падшего ангела изображена в последней конвульсии, перед тем как превратиться в горный ледник и слиться с фоном.

Изменчивость врубелевской вселенной усугубилась в 1902 году, когда на выставке «Мира искусства» демонстрировался «Демон поверженный»: к ужасу свидетелей, автор тогда каждое утро то переписывал, то подправлял картину; каждый раз на картине

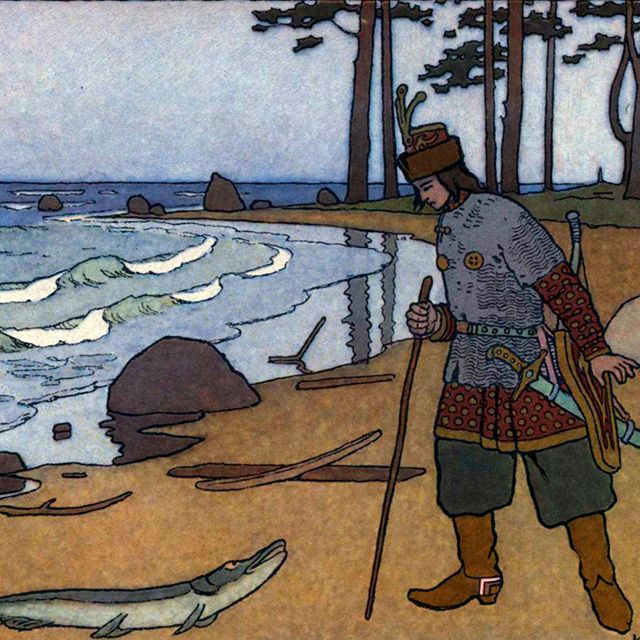

Врубелевский мир одержим синестезией — слитностью и переходностью ощущений: зримое в нем стремится стать музыкальным, музыка — воплощается в зримой форме. Это особенно ощутимо в картине «Царевна-Лебедь», вдохновленной оперой Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» и чарующим пением супруги художника, Надежды Забелы. Сказочный образ царевны застигнут здесь в последнем замирании и таинственно-тревожной оглядке, в то время как ее снежные крылья и темно-лиловые облака, подхваченные мощными цветовыми и световыми аккордами, уже уносятся к горизонту. При взгляде на картину возникает гипнотическое ощущение слышимого звука — и это как раз тот вид магии, который особенно ценился в эпоху символизма.

Пределом стало творчество литовского художника и композитора Микалоюса Чюрлениса, который называл некоторые свои картины сонатами («Соната солнца», «Соната звезд», «Соната весны»), а в симфонических поэмах рисовал звуковые картины («Море», «В лесу»). «Он заставляет нас ощутить себя в ином пространстве, поглотившем время и движение», — этими словами Вячеслав Иванов, по сути, выписал Чюрленису пропуск в символизм. Посмертное признание одним из мэтров русского символизма своего литовского собрата не случайно: так сказалась решающая тенденция всего движения — воля к абсолютному синтезу.

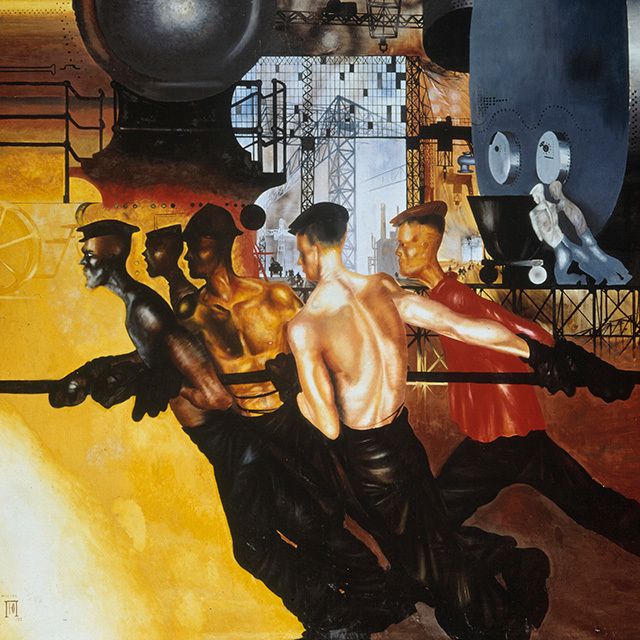

Символизм достиг своего пика к 1910-му, году смерти Врубеля, но расцвет почти тут же сменился кризисом. Слишком велики были надежды на преображение мира, а следовательно, и неизбежные разочарования — все это провоцировало брожение и раздоры, размывало общую для символистов почву. Мистические упования Блока и Белого все никак не сбывались, зато сбылись катастрофические предчувствия. Революция (незадолго до которой, в 1915 году, умер Скрябин) смела тех, кто ее предсказывал. После 1917 года о символизме уже вспоминали как об истории, с каждым годом — особенно после смерти Блока в 1921 году — все более далекой. Но конец символизма как школы и движения не отменил его огромного влияния на всю последующую культуру. Даже противники символистов, акмеисты, не могли уклониться от этого влияния, причем именно в своих итоговых произведениях: Николай Гумилев в своем последнем сборнике «Огненный столп», Осип Мандельштам — в «Стихах о неизвестном солдате», Анна Ахматова — в «Поэме без героя». Формальные поиски Брюсова и Блока дали импульс к преобразованию русской поэзии, опыты Белого до неузнаваемости изменили русскую прозу. След символистских идей более всего ощутим именно в явлениях мирового уровня — музыке Игоря Стравинского, дягилевских балетах, фильмах Сергея Эйзенштейна, живописи лидеров русского авангарда, таких как Василий Кандинский и Казимир Малевич, прозе Андрея Платонова и Бориса Пастернака. Великие достижения русской культуры в ХХ веке во многом стали возможны потому, что символизм открыл ему «магические горизонты».