Русский писатель на Западе

Вначале я хотел бы рассказать об одной фантазии. Николай Гоголь в статье «Об архитектуре нынешнего времени» мечтает о том, чтобы пройтись по улице, каждое здание которой было бы выстроено в совершенно особом архитектурном стиле. Дорога открывалась бы тяжелыми и примитивными воротами, возможно в вавилонском духе, за которыми возвышался бы огромный египетский дворец и гармоничная греческая постройка. Затем следовало бы византийское здание с плоскими куполами и римская вилла с различными арками, мавританский дворец с богатыми украшениями, высочайший готический собор и иные строения, непохожие друг на друга.

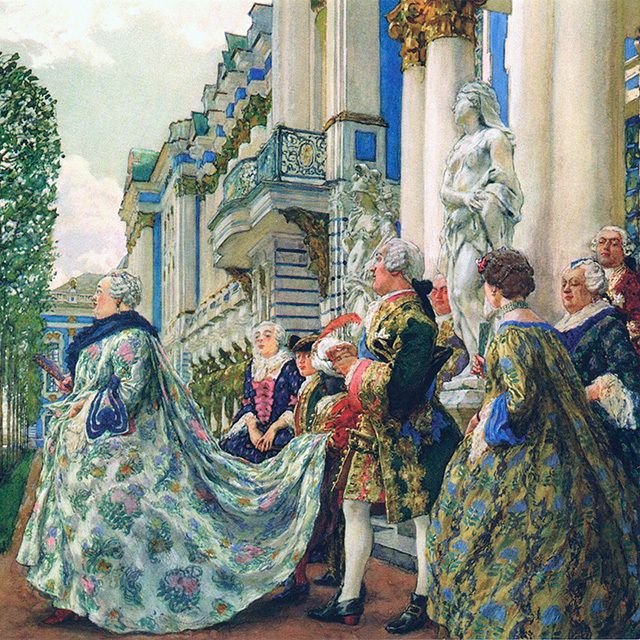

Мечта Гоголя выдает свойственную ему неприязнь к однообразной петербургской архитектуре. Писатель начал работу над статьей почти сразу после того, как приехал в столицу из своего небольшого украинского имения. Гоголь был полон ожиданий, однако Петербург оказался городом хотя и вполне, по его мнению, современным, но ужасно плоским и монотонным. Неоклассические здания представлялись Гоголю совершенно идентичными, низкими, правильными и однотипными. Столица казалась ему однообразной, безличной и глубоко враждебной тому, кто в ней жил.

Стремясь преодолеть эту монотонность, Гоголь предлагал строить улицы, в которых сочетались бы разные архитектурные стили. Он советовал европейским архитекторам прежде всего черпать вдохновение в двух образцах — готической архитектуре с ее устремлением ввысь и архитектуре восточной с огромной массой куполов и богатством цветочных орнаментов:

«…Европейцы вообще могут заимствовать с пользою это пирамидальное или конусообразное устремление кверху — резкое отличие индейского стиля».

Гоголь, конечно, тогда еще не выезжал из Российской империи, если не считать совсем краткого путешествия в Любек, однако считал возможным давать советы европейским архитекторам. Когда же летом 1836 года он отправлялся в первый из своих долгих европейских вояжей, то увозил немалый багаж из ожиданий, надежд и антипатий.

Путешествия можно рассматривать как длящуюся грезу. Всякая поездка — это сновидение, во время которого человек проецирует на иную реальность свои желания или же, напротив, боится столкнуться со своими кошмарами. В лекции я кратко опишу мечтания великих русских путешественников о Европе: Гоголя, Герцена и Ивана Тургенева. Затем расскажу, как сама Европа обнаружила в русской литературе XIX века свои собственные устремления или страхи.

Гоголь провел за пределами России с небольшими перерывами почти 12 лет, с 1836 по 1848 год. Дистанция, отделявшая его от отечества, помогала ему писать. В Риме он создал первый том «Мертвых душ», переделал «Портрет», «Тараса Бульбу», «Ревизора» и «Женитьбу», работал над «Шинелью».

Первые впечатления от Германии несколько разочаровали Гоголя. Его ожидания от немецких готических храмов, кажется, не были вполне удовлетворены: о знаменитом Кёльнском соборе он не пишет ни слова. Частью привычного маршрута европейских путешественников была поездка по Рейну, которая очаровывала туристов живописными видами. Гоголь же не выказал здесь почти никакого энтузиазма. Он сообщал матери в июле 1836 года: «Два дня шел пароход наш, и беспрестанные виды наконец надоели мне». Прибыв в Швейцарию, другой непременный пункт европейского тура в XIX веке, Гоголь не испытывает большого восторга от созерцания мест, столь живо описанных

Столица европейского туризма — Париж — хотя и поразила Гоголя роскошью, современными улицами с газовыми фонарями и яркостью театральных впечатлений, но при этом оттолкнула излишней политизацией общественной жизни. «Здесь всё политика, в каждом переулке и переулочке библиотека с журналами. Остановишься на улице чистить сапоги, тебе суют в руки журнал; в нужнике дают журнал. Об делах Испании больше всякой хлопочет, нежели о своих собственных», — писал он в январе 1837 года. Гоголь заключал: «Здешняя сфера совершенно политическая, а я всегда бежал политики. Не дело поэта втираться в мирской рынок».

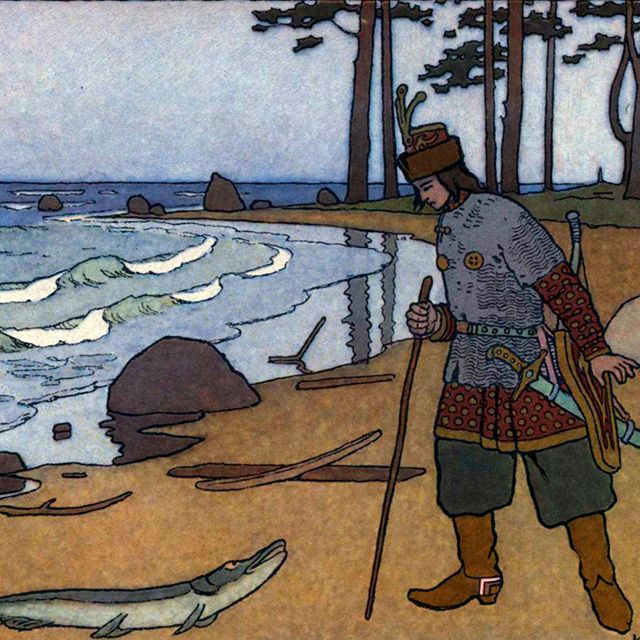

В Европе Гоголь мечтал обрести вовсе не бойкую «толкучку», но свой собственный потерянный рай. Он нашел его в Италии. Гоголь писал: «…кто был в Италии, тот скажи „прощай“ другим землям. Кто был на небе, тот не захочет на землю». Гоголь мечтал увидеть в Италии стихийное гармоничное общество, похожее на то, которое он сам изобразил в далекой казачьей Сечи в «Тарасе Бульбе», то есть противоположность миру петербургскому. Он воображал общество патриархальное, составленное из людей страстных, энергичных, красивых; наконец, людей с сильным чувством общности. Именно в Италии Гоголь обретает настоящую жизнь, отечество его души, а годы, проведенные в Петербурге, кажутся ему далеким страшным сном:

«Если бы вы знали, с какою радостью я бросил Швейцарию и полетел в мою душеньку, в мою красавицу Италию. Она моя! Никто в мире ее не отнимет у меня! Я родился здесь. — Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр — все это мне снилось. Я проснулся опять на родине…»

В итальянской мечте Гоголя немало черт, связанных с его детством в пестрой Малороссии. «Что сказать тебе вообще об Италии? — писал он восторженно своему земляку Александру Данилевскому. — Мне кажется, что будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам». Как в волшебном сне, в Италии время длится долго, почти останавливается. В Риме он часто повторяет, что время вообще замирает. «Здесь все остановилось на одном месте и далее нейдет». Сама римская архитектура, столь богатая следами многих прошедших веков, с ее разнообразием архитектурных стилей, кажется, осуществляет давнюю мечту Гоголя. Италия явлена Гоголю не как историческая и политическая реальность — она становится объектом психологического, эстетического и религиозного переживания. Как Гоголь писал Василию Жуковскому, это его «обетованный рай».

В те же годы ровесник Гоголя Александр Герцен жаждал обрести совершенно другую Европу. Он мечтал о ней на принципиально ином языке: его грезы — это не глубоко личные эстетико-религиозные фантазии, но мечтания политические и гражданские. Происхождение Герцена, его отношения с отцом, который служил в его глазах квинтэссенцией противоречий старой русской аристократии, его воспитание и образование, опыт ареста и восьмилетней ссылки сформировали идеальный образ Запада, изрядно отличавшийся от гоголевского.

В 1847 году, прежде чем навсегда покинуть Россию, Герцен, как и многие другие молодые идеалисты той поры, был увлечен идеями утопического социализма Сен-Симона. Он мечтал найти в Париже свободную нацию равных людей, где за каждым человеком признавались бы неотъемлемые права, утвержденные Великой французской революцией:

«Париж! Как долго имя это горело путеводной звездой народов! Кто не любил, кто не поклонялся ему?..»

Его грезы отталкивались от опыта жизни в России, непохожего на опыт Гоголя. Россия представлялась ему не столько плоской, однообразной и враждебной, сколько прежде всего глубоко несправедливой. Он видел злоупотребления и насилие повсюду. Везде люди казались ему задавленными и придушенными властями всех уровней, от последнего из чиновников до императора, который не стеснялся пользоваться грязными методами тайной полиции — Третьего отделения.

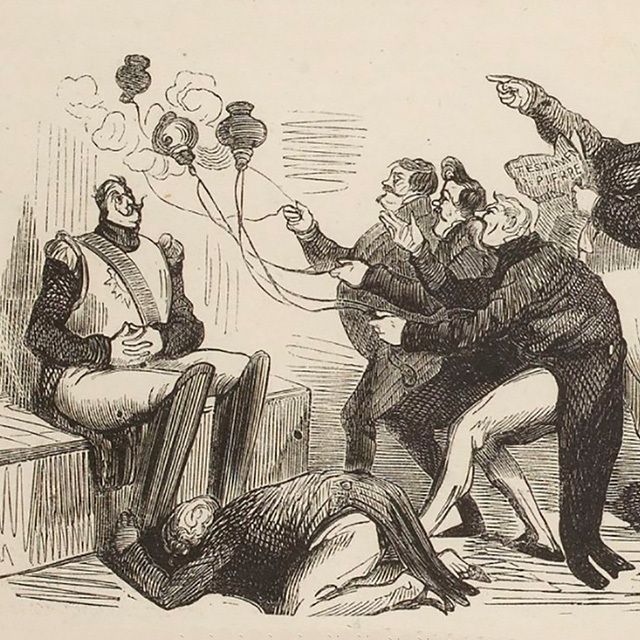

Когда Герцен прибыл в Европу, то после немногих месяцев ему показалось, что его революционная мечта исполняется на его собственных глазах: он находился в самой гуще европейской революции 1848 года; видел, как рождались римская и парижская республики. Однако спустя всего четыре месяца его европейская мечта разбилась. Столкнувшись с новыми волнениями парижских пролетариев, новорожденная французская республика использовала войска и под предлогом защиты республиканских идеалов расстреляла безоружный народ, чтобы защитить привилегии пришедшего к власти третьего сословия. Укрывшись за ложными якобинскими и революционными идеями, «буржуазия торжествовала», писал Герцен. Разочарование не могло быть бо́льшим. Он замечал:

«Меттерних Клеменс Меттерних (1773–1859) — австрийский государственный деятель, дипломат. Организатор Венского конгресса

1814–1815 го дов , на котором были определены новые границы государств Европы. и все члены Третьего отделения собственной канцелярии — дети кротости, de bons enfants В пер. с франц. «славные ребята». в сравнении с собранием осерчалых лавочников».

Перед лицом этих происшествий Герцен жертвует своими европейскими грезами. Он отвергает любое насилие, совершенное во имя будущих и высших идеалов, неважно — монархических или республиканских. «Мало ненавидеть корону, надобно перестать уважать и фригийскую шапку…» — писал он после парижских событий. Европейская мечта оказалась уничтоженной, равно как и вскоре — со смертью матери, сына и затем жены — распался и его идеальный семейный мир. Однако Герцен не отступил, не счел себя побежденным и не отказался от своей социалистической мечты. В сочинении «С того берега» его анализ европейской реальности пессимистичен и лишен иллюзий: прекрасный сон закончился.

Все эти обстоятельства, однако, не помешали Герцену энергично выступить на арене европейской эмиграции и воссоздать новую мечту о России. В Лондоне, на страницах «Колокола» «Колокол» — первая русская революционная газета на французском языке, которую

«Деспотизм или социализм — выбора нет. А между тем Европа показала удивительную неспособность к социальному перевороту. Мы думаем, что Россия не так неспособна к нему, и на этом сходимся с славянами Герцен имеет в виду славянофилов. . На этом основана наша вера в ее будущность».

Публицистическая деятельность Герцена в Лондоне, впрочем, была сосредоточена не только на конструировании нового идеала для России. Он стремился познакомить европейцев с собственным отечеством. Герцен писал:

«Пора действительно знакомить Европу с Русью. Европа нас не знает; она знает наше правительство, наш фасад и больше ничего… <…> Пусть она узнает ближе народ… который так крепко и удивительно разросся, не утратив общинного начала…»

В середине века в России все явственнее слышатся голоса, на разные тона толкующие идею о спасительной миссии России в отношении «гниющего Запада»: так думали Герцен и славянофилы, Тютчев и Достоевский. Одновременно в Европе русофобия делала гигантские шаги вперед. Прежний образ России как деспотичной и опасной страны, очерченный в XVIII веке Руссо и Фридрихом Великим, все более и более утверждался в европейском общественном мнении. Политические события (такие как разгром польского восстания в 1831 году, экспансия в Центральную Азию, подавление волнений в Венгрии в 1848 году) и бившие тревогу памфлеты (подобные сочинениям маркиза де Кюстина) усиливали давний страх западных людей перед русским деспотизмом. Герцен отмечал: «Пусть узнают европейцы своего соседа, они его только боятся, надобно им знать, чего они боятся».

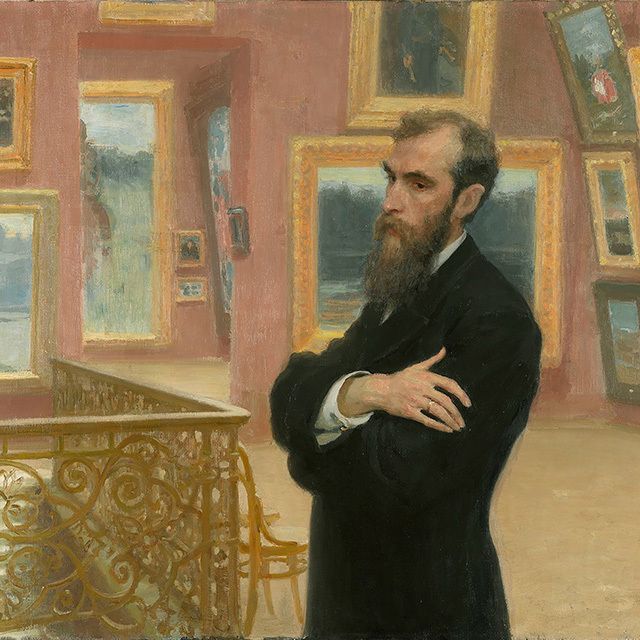

Важнейший вклад в открытие европейцами России внесли романы — по сути, гораздо больший, нежели издания и публицистические тексты русской интеллигенции. Фундаментальную роль в знакомстве с Россией сыграл романист, долго живший в Европе, — Иван Тургенев, причем не только с помощью своих произведений. Поэзия Жуковского и Пушкина могла быть известна лишь немногим европейским эрудитам, адаптировавшим ее для европейской публики своими порой бледными переложениями. Тургенев же начиная с середины 1840-х годов знакомил широкий круг читателей с прозой Пушкина, Гоголя, Лермонтова, с романами Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Толстого и даже Писемского. Так, он помогал своему другу Луи Виардо переводить на французский язык повести Гоголя, «Капитанскую дочку» Пушкина, не считая, разумеется, своих собственных романов. Его талант блестящего рассказчика в парижских литературных салонах, где он объявлял о русских литературных новинках, его дружеские связи с французскими писателями — с Мериме, Доде, Жорж Санд, Мопассаном, Золя и особенно Флобером — сыграли важнейшую роль в приобщении французской публики к русской прозе. В 1880 году, отправив самым влиятельным французским критикам перевод «Войны и мира», Тургенев радостно сообщал Толстому о восторге Флобера от романа. Первые тома Флобер считал «возвышенными», порой они напоминали ему о великом Шекспире. Одновременно он замечал, что в историографических отступлениях Толстой мудрствует. Здесь сквозь текст «проступал русский человек», а не творческая сила «природы и человечества». Флоберовское чувство меры протестовало против длинных «русских» рассуждений Толстого.

Не менее существенными были и отношения Тургенева с ключевыми фигурами культурного мира Англии и Германии. Он был знаком с Диккенсом, подружился с Генри Джеймсом, которого поразила литературная форма романов Толстого: он назовет их «огромными, бесконечными и бесформенными чудищами». Кроме того, Тургенев написал предисловие к английскому переводу «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина. За всей этой лихорадочной деятельностью на самом деле также скрывалась греза — о том, чтобы культура избавилась от национальных барьеров. Тургенев мечтал, чтобы Россия и Европа могли объединиться в единое культурное пространство, основанное на свободном развитии человеческих способностей благодаря распространению просвещения и литературе. Его либерализм был именно культурным, а не политическим. Итак, Гоголь лелеял прежде всего мечту эстетическую, Герцен — политическую, Тургенев же вынашивал великую культурную мечту.

Тургенев и другие представители русской интеллигенции в Европе готовили почву для первого знакомства с русским романом. И все же лишь в 1880-е годы происходит то, что европейские газеты той поры назовут настоящим «наплывом» русской литературы в Европу. Первоначальный импульс был задан серией статей, опубликованных в журнале Revue des deux Mondes Эженом Мельхиором де Вогюэ, секретарем французского посольства в Петербурге. Де Вогюэ говорил

В дальнейшем увлечению европейского читателя русским реализмом более ничто не препятствовало. Это увлечение следовало разным ритмам и принимало разные формы в зависимости от культурных эпох и настроений европейского общества в череде войн, националистических и тоталитарных движений. Относительно небольшие по величине произведения Тургенева казались европейским читателям гармоничными, не столь пугающими, как романы Толстого и Достоевского, более близкими и узнаваемыми, в особенности в конце XIX века.

Талант Толстого на рубеже XIX–XX веков ценился прежде всего благодаря его эссеистике. После Первой мировой войны читатели преимущественно восхищались его литературным даром. Успех Достоевского хронологически следовал за признанием Тургенева и Толстого, однако его влияние на многих великих европейских писателей первой половины XX столетия оказалось более глубоким: речь об Андре Жиде, Прусте и Камю во Франции; о Лоуренсе и Вирджинии Вулф, Джозефе Конраде и Генри Джеймсе в Англии; о Габриэле д’Аннунцио, Моравиа и Пазолини в Италии, не говоря уже о Германии. Пруст в 1920 году написал:

«Если бы меня спросили, какой роман из тех, что мне известны, лучший… возможно, я бы отдал первое место „Идиоту“ Достоевского».

Камю в схожих выражениях говорил о том, чем он обязан русскому писателю:

«Сначала я восхищался Достоевским за то, что он раскрыл мне в человеческой природе. „Раскрыл“ — правильное слово. Ибо он учит нас лишь тому, что мы знаем, но отказываемся изведать. Однако вскоре, по мере того, как я все больше ощущал драму моего времени, я полюбил в Достоевском человека, прожившего и выразившего нашу историческую судьбу».

Влияние Достоевского не может сводиться лишь к писателям. Философы, психологи, драматурги, режиссеры: от Ницше до Фрейда, от Робера Брессона до Вуди Аллена, — вся западная культура XX века получила опыт прочтения русских романов как откровение.

Почему такой успех? Что именно видели западные читатели в русском романе? На заре «наплыва» русской литературы в Европу критик Жюль Леметр писал:

«Русские писатели, и в этом их очарование, возвращают нам, если угодно, существо нашей собственной литературы 40-летней или 50-летней давности, измененной, обновленной, обогащенной благодаря осмыслению в рамках менталитета, достаточно далекого от нашего. Передумывая наши мысли, они нам их раскрывают».

Великие русские авторы оказались важными не столько из-за новизны и необычности собственных идей и слов, обращенных к европейским читателям, сколько потому, что они рассказали им о них самих: они подсказали слова и придали облик тайным желаниям и страхам, которые читатели неясно и смутно ощущали, в которых не смели себе признаться и которые русские сюжеты наделили плотью и кровью.

Читая в 1887 году «Бесов», Ницше увидел в Кириллове модель собственной концепции сверхчеловека: западный человек сможет стать богочеловеком лишь тогда, когда убьет в себе Бога, подобно Кириллову. «Для меня нет идеи более великой, чем отрицание Бога», — писал Ницше в своих заметках о романе. Несколькими десятилетиями позже Фрейд, листая «Братьев Карамазовых», нашел подтверждение собственным догадкам о природе эдипова комплекса. В романе, как он думал, самым явным образом выражалось тайное желание западного человека убить своих отцов. «„Братья Карамазовы“ — это самый грандиозный роман, который

Активное усвоение русских романов в течение всего XX века помогало европейскому читателю анализировать его собственное бессознательное. Это как долгий прием у психоаналитика, во время которого Запад сводил счеты со своими самыми постыдными желаниями и страхами. Гоголь мечтал о Западе, наполненном всевозможными архитектурными стилями, дабы отделаться от кошмара плоского однообразия России. Так же и русские романы открывали Ницше и Фрейду глубины сознания современного европейского человека.