Трикстер в СССР

Трикстер мифологический и трикстер современный

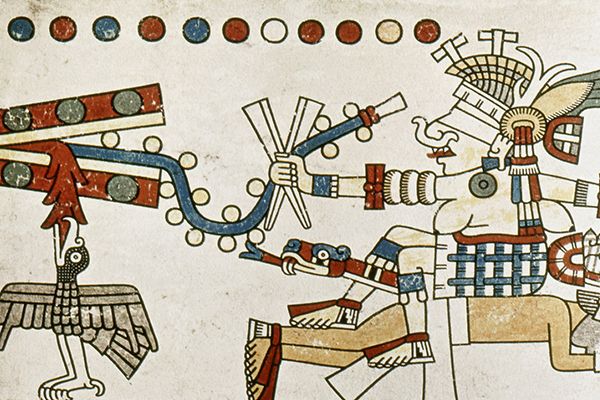

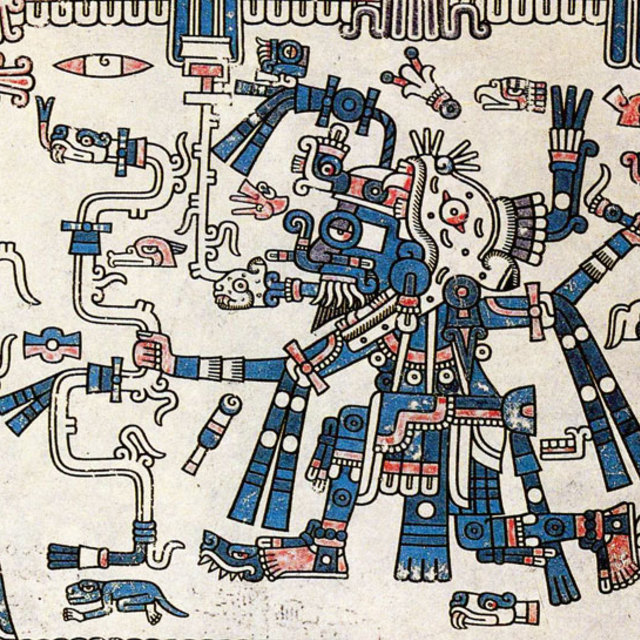

Изначально трикстер — понятие мифологическое; в Новое время (также называемое модерностью) к нему восходят культурные роли плута, шута, вора, авантюриста, самозванца, юродивого и так далее. Однако, говоря о советской культуре, я возвращаюсь к термину «трикстер», чтобы отразить синкретический характер самых ярких ее персонажей. Если Остапа Бендера еще худо-бедно можно отнести к плутам (хотя его плутовство явно отличается от классических образцов хотя бы тем, что у него нет хозяина), а Беню Крика — к ворам (хотя, как и в случае с Бендером, артистизм здесь явно преобладает над прагматикой), то невозможно отнести к какой-то определенной категории эренбурговского Хулио Хуренито, Ивана Бабичева — изобретателя «Офелии»

из «Зависти» Олеши, Воланда со свитой — эдакого многоликого трикстера, Веничку из «Москва–Петушки»… Они очень разные, и при этом они все трикстеры.

Трикстеры XX века очень далеко отстоят от мифологического прототипа: часто они далеко не просты, а даже интеллектуальны, их трюки могут иметь социокультурное значение и так далее. Конечно, есть общие черты — амбивалентность, пребывание на границе между противоположными категориями и состояниями, создание своеобразной «криминальной» ситуации и существование внутри нее. Еще важная общая черта — это специфические отношения с сакральным. Американский исследователь Льюис Хайд верно отметил, что, если трикстер не соотносится с сакральным, он просто жулик.

Сакральный контекст новых трикстеров лучше всего описывается с помощью категории траты, введенной Жоржем Батаем. Трата всего ценного, всего авторитетного — это, с одной стороны, форма интимизации отношений с миром, а с другой — обретение свободы особого рода. Анархическое разрушение, свойственное трикстеру, — это ритуал обретения свободы, причем очень опасной свободы. Дмитрий Александрович Пригов, который, как я полагаю, вполне сознательно «ставил» себя как трикстера, часто повторял: в чем состоит моя функция? Чтобы явить свободу со всеми опасностями — «являть имидж художника, инфицировавшего себя свободой со всеми составляющими ее предельности и опасности». И ни в чем другом.

Трикстер — главный герой советской культуры

Всем известно, что именно в плуте формируются черты личности Нового времени. Плут — это первый тип, оторвавшийся от традиционных связей, полагающийся на самого себя, на свой разум, расчет и так далее. И глядя на советского трикстера, очевидно, что именно через него реализовывалась логика модерности в Советском Союзе. Официальная культура объявляла своего «нового человека» идеалом Нового времени. Но на деле он оказался картонным персонажем, совершенно не выдерживающим испытания временем. В «Зависти» Олеши есть новые люди — Андрей Бабичев и Володя Макаров, им противостоят поэт Николай Кавалеров и трикстер Иван Бабичев. Это все — версии модерности. Во второй части книги Олеша сталкивает их лбами и довольно искусственно приводит Ивана и Кавалерова к поражению — хотя логика текста свидетельствует совершенно о другом.

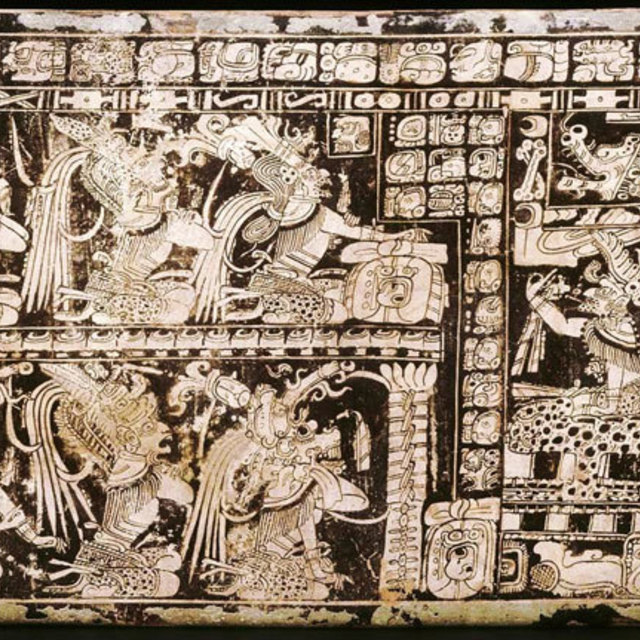

Советская популярность трикстера поразительна по сравнению с тем, какую роль ему отводит русская литература XIX века: на Западе мы видим обаятельнейших Труффальдино, Хромого Беса, Фигаро, Растиньяка — а в русской классике? Гоголевский черт из «Ночи перед Рождеством»? Хлестаков? Чичиков? За ними следуют уже отчетливо отрицательные герои Достоевского — Смердяков с Петрушей Верховенским. Советские трикстеры ХХ века на этом фоне смотрятся как суперзвезды, как бесспорные любимцы публики.

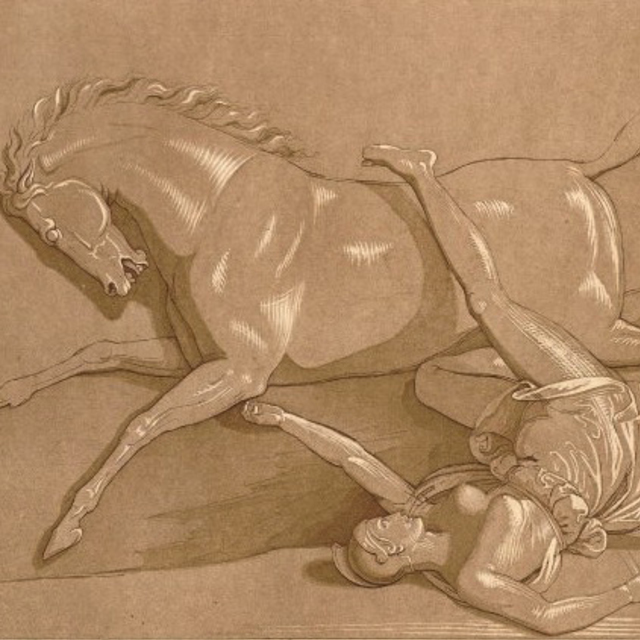

Русский XIX век не создал мощной фигуры трикстера в силу специфического для русской послепушкинской культуры противостояния индивидуализму. А трикстер, плут, и есть воплощение индивидуализма, поэтому в русской классике он дискредитируется. Толстовский Долохов — настоящий трикстер и одновременно мрачнейшая фигура во всей панораме «Войны и мира», рядом с которой можно поставить только Наполеона — воплощение крайнего индивидуализма в культуре XIX века.

Это негативное отношение, как ни странно, доходит до Булгакова. В «Собачьем сердце» плутовской индивидуализм резко снижается в фигуре Шарикова. Здесь традиция дискредитации трикстера утрирована настолько, что парадоксальным образом возвращает нас к мифологическим глубинам: Шариков полностью соответствует юнговскому (появившемуся через тридцать лет) определению трикстера как архетипа звериного в человеке.

Но почти одновременно с «Собачьим сердцем» (1925) Олеша пишет «Зависть» (опубликована в 1927-м), где Иван Бабичев — совершенно иной трикстер, артистично бунтующий против (мнимого) рационализма советского проекта. А еще раньше (в 1921-м) Эренбург написал «Необычайные похождения Хулио Хуренито», в котором трикстер-интеллектуал становится центром всей современной цивилизации.

Трикстер против цинизма

Почему фигура трикстера стала центральной для советской культуры? Это связано с цинизмом как реакцией на (советскую) модерность — феноменом, описанным философом Петером Слотердайком в «Критике цинического разума», но очень мало разработанным по отношению к советской культуре. Как следует из советской же литературы 1920–30-х, а потом и 1960–70-х, цинизм стал нормой выживания и массовым ответом на методичный цинизм власти. Галерея советских циников разнообразна и богата: от массового циника, борющегося за существование, в рассказах Зощенко и пьесах Эрдмана до трагического Пилата у Булгакова, от сатирически оплеванного Корейко

до опоэтизированного и романтизированного суперциника Штирлица.

Трикстер представляет этому цинизму, возможно, единственную альтернативу. Цель его игры — подрыв власти, не важно, символической или политической. Причем этот подрыв трикстер осуществляет через языки власти, выворачивая их наизнанку, доводя до абсурда, но ничего нового не выдумывая. В этом смысле трикстер — это выражение «власти слабых» (как назывались важное для диссидентства эссе Вацлава Гавела и важная для феминизма книга Элизабет Джейнвей).

Показательно, что в большинстве упомянутых мной произведений на первом плане — именно конфликт трикстера и циника: Остап Бендер vs. Корейко, Хулио Хуренито vs. цинизм различных политических доктрин, Воланд со свитой vs. москвичи, чей цинизм представлен как тривиализация цинизма Понтия Пилата, Веничка vs. Бог и ангелы как воплощение цинизма (помните последнее рассуждение Венички о том, что напомнил ему смех ангелов?), лиса А Хули vs. волк-оборотень Саша Серый, по совместительству генерал ФСБ («Священная книга оборотня» Пелевина).

Трикстер как оправдание цинизма?

Трикстер все же не только пародия на цинизм власти. Он реагирует и на противоположную вещь, на социальный цинизм обычного человека, который в советском государстве стал необходим для повседневного выживания. Этот второй цинизм трикстер возвышает, как бы избавляет от чувства вины, чувства стыда, незаконности. Ведь трикстер превращает цинизм выживания в спектакль, в шоу. В выживании самое главное — прагматика: что-то получить, продвинуться в иерархии и так далее. А трикстер прагматический эффект снимает. Остап Бендер охотится за сокровищами, однако, получив от Корейко миллион, он теряет смысл существования: прагматика оказывается Бендеру не нужна. Ну а Веничка отрицает прагматику сразу, полностью и демонстративно. Поэтому трикстерский жест самодостаточен как эстетическое произведение.

Трикстер в официальной культуре

Русская культура ХХ века предпочитает трикстеров утонченных, сложных, остроумных. И, конечно, пародирующих «культурного героя» — в лице советской власти и власти в широком смысле (если иметь в виду «Хулио Хуренито» или «Москва–Петушки»). Эта логика была усвоена даже соцреализмом. Рядом с героем, воплощающим власть, помещался трикстер: Меншиков рядом с Петром, дед Щукарь рядом с Давыдовым, Малюта рядом с Иваном Грозным. Эту связь иронически воспроизвел Булгаков в «Иване Васильевиче», поместив рядом с псевдо-Грозным — Буншей вполне убедительного вора Жоржа Милославского. Трикстеру с его синкретизмом находится место и в неофициальной, и в официальной культуре. Остап Бендер, несмотря на все трудности, существовал в официальном поле до 1948 года, когда очередная публикация романов была признана «грубой политической ошибкой» и «клеветой на советское общество». Но уже в 1956 году происходит возвращение Бендера; более того, вскоре с фильмом Михаила Швейцера (1968) он входит в широкий круг советских кинотрикстеров. Другие трикстеры официальной культуры — Василий Теркин, Костя-музыкант из «Веселых ребят», Стрелка из «Волги-Волги», Петр Алейников в различных киноролях.

Советская комическая культура многих властных персонажей превращала либо в дураков, либо в трикстеров. Героические Штирлиц и Чапаев в анекдотах становятся трикстерами. Широко известно, что, создавая Василия Теркина, Твардовский опирался на фольклорную традицию солдатских сказок, в которых солдат — это тоже трикстерский персонаж. Но трикстер, входя в официальную культуру, подвергается своего рода кастрации, и это видно в основной части «Василия Теркина». Когда же Твардовский пишет поэму «Теркин на том свете», он выводит своего причесанного героя из официальной культуры, и его трикстерский потенциал раскрывается в полном объеме. И то же самое происходит с персонажами, перемещающимися из кино в анекдот. Потенциал, который в них присутствует, но не акцентирован, реализуется в фольклорном жанре.

Разумеется, трикстеров немало и в других культурах. Но, как это часто бывало, в советской культуре всеобщие черты выразились в утрированной, почти гротескной форме: трикстеры у нас, пожалуй, важнее национальных героев. Допустим, в голливудском и британском кино много плутов, но чаще всего они именно плуты, как «Отпетые мошенники» Майкла Кейна и Стива Мартина, герои Роберта Редфорда и Пола Ньюмана или Макс Биалисток из «Продюсеров», как, впрочем, и многие другие. Хотя есть и исключения — грандиозный успех классического трикстера, а не просто плута Саши Барона Коэна тому пример.

Трикстеры по всему диапазону

Модернизм, а еще больше постмодернизм созвучны трикстерскому подрыву оппозиций, нарушению границ, языковой игре и тому подобному. Может показаться, что трикстеров в советском модернизме больше, чем в постмодернизме. Это не так: модернистские фигуры заметнее, но и в постмодернизме трикстеров предостаточно. Это и Веничка, и Гуревич из «Вальпургиевой ночи» того же автора, и пелевинская лиса А Хули, и, конечно, артистический проект Дмитрия Александровича Пригова, выстраивавшего образ современного художника как «программного» трикстера.

В связи с Приговым возникает вопрос: можно ли трикстером назвать не культурного, а исторического, реального персонажа? Можно, но только когда его или ее поведение строится как художественный образ, иначе говоря, если мы имеем дело с жизнетворчеством, как в случае Алексея Кручёных, Даниила Хармса, Фаины Раневской, Николая Глазкова, Абрама Терца. То есть с художественным образом, лишенным прагматического эффекта. Во всех иных случаях налицо вариации цинизма. Даже (и особенно) когда утилизируются приемы из арсенала трикстеров (Жириновский).

Трикстер и циник в современном обществе

Глядя из сегодня на советскую культуру, мы понимаем, что именно циник, поэтизированный трикстером, и был человеком советской модерности. Этот тип сформировался тогда, но функционирует сейчас и сейчас определяет постсоветскую политику и постсоветское общественное мнение. Трикстерский юмор протестов 2011–2012 годов и «панк-молебен» Pussy Riot, неотъемлемый от протестного движения, свидетельствуют о том, что трикстер вновь становится востребован, когда цинизм власти, с одной стороны, невыносим, а с другой — непреодолим иными, политическими или социальными, методами.

Марк Липовецкий — доктор филологических наук, специалист по литературе постмодернизма, профессор Университета Колорадо (США). Совместно с отцом, Наумом Лейдерманом, написал двухтомный учебник по современной русской литературе, занимается изданием пятитомника Дмитрия Александровича Пригова.