Юрий Березкин: «Главная моя цель — реконструкция прошлого»

Уникальный специалист по сравнительно-исторической мифологии — о фольклорном «генофонде» и его путешествиях, о Большом взрыве и сборе грибов, о Перу и Туркмении, о модной философии и настоящей науке

— Как и когда вы начали заниматься мифологией?

— Это довольно длинная история. Я по образованию археолог. Параллельно меня со школы интересовало Древнее Перу, цивилизации Южной Америки. Это был немного романтический интерес, но не к тем индейцам, которые на лошадях скачут, а именно к древним обществам, которые известны по данным археологии.

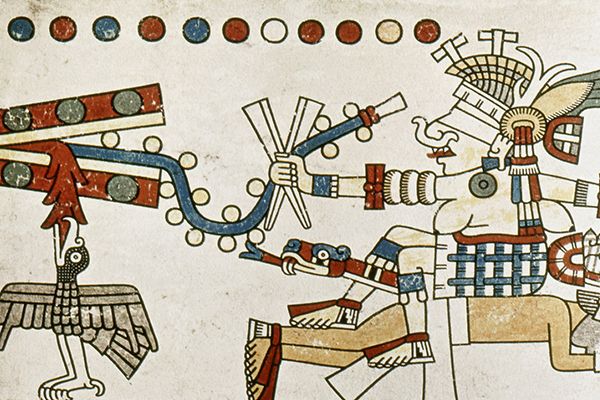

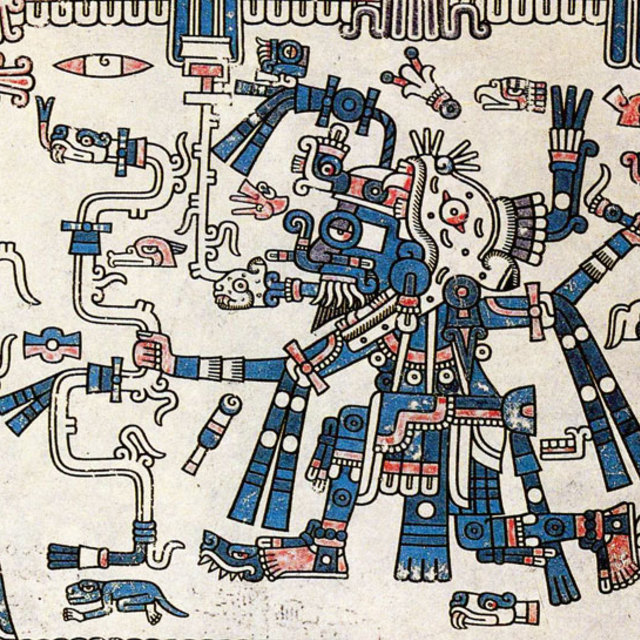

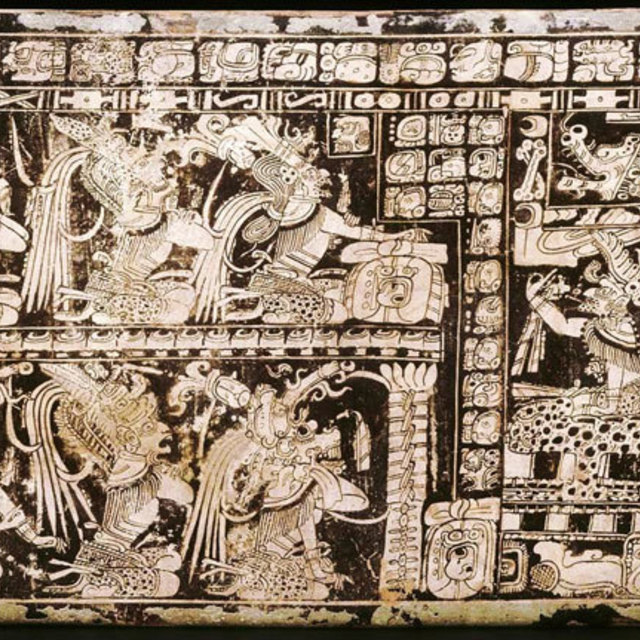

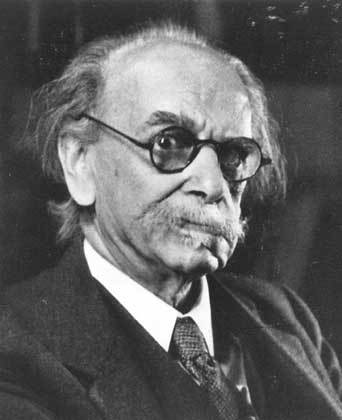

На втором курсе Вадим Михайлович Массон Вадим Массон (1929–2010) — археолог, главный научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, специалист по археологии Центральной Азии, Среднего и Ближнего Востока. читал нам археологию Древнего Востока, прежде всего Передней и Средней Азии. Я понял, что это ничуть не хуже Перу. Так у меня появилось две специальности: археология Южной Туркмении (на практике) и Центральные Анды (по книжкам), конкретно — иконография культуры мочика. В Америке и Европе эта культура хорошо известна, а в России нет соответствующих коллекций, не было экспедиций в Анды, поэтому с древнеперуанской иконографией здесь хуже знакомы. Между тем ни один художественный стиль древности не может сравниться с мочика по популярности в современном мире: эстетика этого искусства близка нашей. Людям XXI века нравится, как полторы тысячи лет назад индейцы Перу изображали животных, людей и божеств, эти образы выглядят понятными. Что думали про них сами художники, зачем они создавали изображения — вопрос особый. Но если на сосуде мочика изображены пленники, которых бросают в пропасть, или ткачихи, занятые своим ремеслом, то это видно и неискушенному зрителю — просто кадры из мультфильма. А вот что изображено на сосудах майя, порой нелегко определить даже специалистам.

— То есть это не просто орнаменты?

— Да, это сюжетные изображения, что вообще для древних художественных стилей не слишком характерно. Чаще всего на сосудах мочика представлены отдельные образы (животное, человек или божество), но встречаются и очень сложные сцены с участием множества персонажей. И мне хотелось эти сюжетные изображения интерпретировать, обращаясь к мифологическим текстам, записанным в Андах и Амазонии.

В эти годы в СССР существовала так называемая московско-тартуская школа Московско-тартуская школа — научная школа, в центре которой стояли сотрудники кафедры русской литературы Тартуского университета и московские лингвисты, литературоведы, этнологи и фольклористы. Школа сформировалась в 1960-х годах и занималась семиотикой — свойствами знаков и знаковых систем. Фактически в 1960–80-х годах московско-тартуская семиотическая школа собрала лучших ученых-гуманитариев Советского Союза: в нее, помимо Юрия Лотмана, которого называют ее основателем, входили Александр Пятигорский, Вячеслав Иванов, Борис и Владимир Успенские, Владимир Топоров и другие.: Вячеслав Всеволодович Иванов, Владимир Николаевич Топоров, Юрий Михайлович Лотман. Их публикации стали окном в иную реальность. Они показали, насколько гуманитарная наука может быть интересной: исследователи были заняты не рутинной работой, а непрерывно открывали нечто такое, о чем раньше никто не подозревал. Теперь понятно, что в работах того времени далеко не все было правильно. Но именно Иванов, Топоров и их коллеги создали нас, без полученного от них научного импульса мировосприятие нашего поколения было бы иным.

Впечатления от тартуской семиотики, знания в области мифологии индейцев Южной Америки, интерес к древности и к археологии — все это далеко не сразу удалось совместить в рамках какой-то внятной концепции. Прошло лет двадцать, прежде чем появилась собственная методика и я понял, что именно делаю. Миф как целое, как сложный сюжет не сохраняется долго. Речь может идти о столетиях, но никак не о тысячах лет. Стабильны не сложные повествования, а своего рода кирпичики, блоки, из которых состоят тексты и которые я условно называю мотивами. Франц Боас Франц Боас (1858–1942) — германо-американский антрополог и фольклорист. На рубеже XIX и XX века он первым догадался соединить представление о расселении людей из Азии в Америку с распределением фольклорных сюжетов. Для этого Боас организовал экспедицию, изучавшую фольклор юкагиров и чукчей с одной стороны океана и индейцев — с другой. называл их элементами. Рассказчики текстов о существовании подобных кирпичиков не задумываются, они лишь стараются повторять сказанное их предшественниками. Именно поэтому эпизоды и образы, которые использованы в повествованиях, не служат объектом рефлексии и могут воспроизводиться неограниченно долго. Сочетания элементов и их значения меняются, но сами элементы стабильны. Взять хотя бы мотив смены кожи как условие вечной жизни и обновления. Вообще-то, он связан с темой происхождения смерти и используется в мифах, но может попасть и в совершенно другой контекст, например в волшебную сказку — допустим, в сицилийскую, записанную в XIX веке.

«Связать историю и материалы фольклора, использовать данные фольклористики как исторический источник — в этом я и вижу свою задачу»

Любое устное повествование, с одной стороны, современно и актуально — для тех, кто рассказывает тексты, и для тех, кто их записал. А с другой стороны, любое повествование хранит информацию о прошлых эпохах, в том числе и об очень далеких. Только не в прямом смысле: мифы и сказки рассказывают не об исторических событиях, а о персонажах, действующих за пределами реального времени, будь то боги-создатели из мифа или же заяц, лиса и волк из сказки о животных. Но если мы нанесем на карту распространение какого-нибудь образа или эпизода, то почти всегда окажется, что этот образ или эпизод встречается не по всему миру, а лишь на определенной территории. Причем неважно, будет ли это история про лису и волка или про возникновение вселенной из мирового яйца. Анализируя конфигурацию таких территорий, можно попытаться определить, почему она именно такова, какие исторические процессы обусловили распространение того или иного мотива именно в данном ареале. Все, что случилось в истории, имеет определенную датировку. Так что и фольклорно-мифологические мотивы должны были распространяться в конкретные исторические эпохи. Связать историю и материалы фольклора, использовать данные фольклористики как исторический источник — в этом я и вижу свою задачу.

Например, некоторые героические повествования характерны для территории от Кавказа до Монголии и Южной Сибири. И одновременно те же самые сюжетообразующие мотивы встречаются на Великих Равнинах Северной Америки, причем встречаются в комплексе (порядка десяти мотивов систематически сочетаются друг с другом в традициях определенных групп индейцев). Значит, высока вероятность того, что это сохранившийся в современной культуре след путешествия предков индейцев с их евразийской прародины в Новый Свет. Достигнув Аляски, ранние мигранты должны были попасть оттуда на Великие Равнины, все логично.

— Иными словами, вы накладываете свою фольклорную систематику на конкретные исторические данные о расселении людей по миру?

— Совершенно верно. Видите ли, моя уникальность как профессионала в том, что я занимаюсь фольклорным материалом, но у меня есть археологическое образование и мышление. Сам я не сравниваю черепки уже лет двадцать, но я профессионально работаю с данными археологии, понимаю, что за ними стоит, для меня важны хронология и ареал. А с другой стороны, я работаю с фольклорным материалом. Это, конечно, не черепки, а тексты, но и к ним можно попытаться подойти с точки зрения хронологии: что раньше, а что позднее. У обычного фольклориста совершенно другие задачи и интересы, у него по-другому голова устроена.

— У него все данные в синхронии?

— Нет, это может быть и диахрония, но оторванная от реальной истории. Это отдельное пространство фольклора, которое с пространством окружающего мира напрямую не связано.

— А какие еще дисциплины вам помогают накладывать сетку мотивов на историю с географией?

— Кроме археологии это прежде всего генетика — один из главных источников данных о том, как люди расселялись по миру. Далее это лингвистика. То есть те науки, которые имеют собственную временную шкалу; пусть эти шкалы менее надежны, чем в археологии, но все же они существуют. Лингвистика, увы, не слишком глубоко копает: для нее глубже семи-восьми тысяч лет уже темное дело. А генетика наоборот: глубже 10 тысяч лет как раз надежнее. Мы с моей коллегой, генетиком Светланой Александровной Боринской, очень хотим найти какой-нибудь яркий пример, чтобы конкретные генетические линии идеально наложились на фольклорные: вот этот миф — у кетов, вот он же — у юкагиров, вот генетика этих народов, и все сходится. Но это не так-то просто, такое очень редко получается.

— А пока не получается, вы просто копите данные?

— Не только. Например, археологические данные почти никогда не совпадают с данными языкознания, но нельзя же сказать: нет никаких сведений, что этот язык пришел сюда, потому что это не фиксируют археологи. Мы чаще всего говорим обратное: язык пришел, хотя в материальной культуре не осталось никаких следов. Бывает и наоборот: изменяется материальная культура, а язык какой был, такой и остался. Это все разные источники данных, каждый из них важен, они работают в совокупности, никогда стопроцентно не коррелируют, но дополняют друг друга.

— У вас есть какие-то термины, подобные термину «генофонд»?

— Ох, нет, с терминами у нас все очень плохо. Термины так просто не придумаешь, они должны сами придуматься. Вот в физике кто-то гениально предложил термин «черная дыра» — и сразу понятно, о чем речь. А пока удачного термина нет, работать непросто. Например, я называю элементы из своей базы «мотивами», но это не очень хорошо, потому что у слова «мотив» много значений. Говоря «мотив», в фольклористике часто имеют в виду что-то более элементарное, чем мотивы, которыми я оперирую. Например, фольклористы могут выделить мотив «жестокое отношение к животным», но для меня это слишком неконкретно, с такими определениями работать нельзя.

— Например, «мальчик превращается в солнце» — это мотив?

— Это, скорее, элементарный мотив. А вот «солнце и луна подрались и выбили друг другу глаза, поэтому светила одноглазые» — это уже лучше.

— У вас есть ощущение, что вам с текстами работать сложнее, чем лингвисту с языками, генетику — с генами, археологу — с материальной культурой?

— Нет, я не вижу принципиальной разницы.

— Главная ваша цель в науке — это установление соответствий, создание исчерпывающей систематики?

— Главная моя цель такая же, как и в археологии, — реконструкция прошлого. Археологи очень хорошо могут реконструировать хозяйство — реконструировать социальную организацию и связи между культурами уже труднее.

«Я могу реконструировать древние связи и определить набор тех элементов фольклора, который был известен, скажем, 20 тысяч лет назад»

А я не могу реконструировать хозяйство, зато я могу реконструировать древние связи и до какой-то степени определить набор тех элементов фольклора, который был известен, скажем, 20 тысяч лет назад или пять тысяч лет назад. Всегда существует люфт: пусть пять или восемь тысяч лет назад, но точно не 30 — либо, наоборот, наверняка не менее 12–15 тысяч лет. Определяя время распространения мотива, я могу ошибиться, но я привожу простые и конкретные доказательства, с которыми следует согласиться или которые можно опровергнуть, а не пишу о том, что данный эпизод, образ, сюжет выглядит архаично или что он очень древний. Например, с высокой вероятностью мифы о происхождении смерти появились одними из первых — это первая тема, которой озаботились наши предки, что логично. А сюжеты волшебных сказок, напротив, очень поздние. Об этом свидетельствует как отсутствие большинства из них в древних источниках (хотя исключения есть), так и их ареалы, не выходящие за пределы Нуклеарной Евразии, то есть территории от Индии до Скандинавии и от Марокко до Монголии.

— По какому образцу вы строите свою систематику? На что она похожа: на таблицу Менделеева, на древо языков?

— Нет, все это в мифологии невозможно. Потому что в мифологии, как у прокариот Прокариоты — одноклеточные живые организмы, лишенные оформленного ядра, ограниченного мембраной. Прокариоты могут передавать гены не только своим потомкам, но и другим прокариотам. Прокариотами, в частности, являются все бактерии., возможен обмен не от предка к потомку, а по горизонтали: одна бактерия проглотила другую, и вторая продолжила жить внутри первой. Так что для систематизации мифологии табличные построения, лестницы, деревья невозможны в принципе.

Сейчас даже в журнале Science иногда печатаются работы, авторы которых берут совокупность текстов, о Красной Шапочке например, подвергают их тем же процедурам, что и генетический материал, и смотрят, что получится. Это не совсем бессмысленно, но в таких исследованиях заведомо предполагается, что все эти тексты восходят к прототексту, как в генетике. А на деле часть содержащихся в них элементов восходит к предковому образцу, а часть заимствована со стороны, что в генетике невозможно. В лингвистике заимствования возможны, но при этом специалисту ясно, к какому времени они примерно относятся. В фольклоре же трудно как отделить унаследованный элемент от заимствованного, так и определить время возможных контактов. Почувствовать себя на твердой почве удается главным образом там, где мы сравниваем традиции, которые могли контактировать друг с другом лишь в определенную эпоху, а дальнейшие контакты были исключены. Самый благодарный материал в этом отношении — сравнение традиций Евразии и Америки. Так или иначе, но никакой таблицы мотивов быть не может — просто список мотивов.

— Вы сказали, что со временем разочаровались в московско-тартуской семиотике. Вам жалко, что сейчас нет столь же увлекательной теории, попыток объяснить все на свете?

— Если я правильно понимаю, Владимир Николаевич Топоров исходил из предположения, что набор мифологических образов и их значений в культуре универсален, что-то вроде архетипов Юнга. Отсюда, скажем, статьи о символике креста, о мировом древе или мировом яйце — не в контексте конкретных культур и региональных традиций, а в целом. С этим я согласиться никак не могу. К тому же сфера значений меня не очень интересует. О значениях надо спрашивать у носителей традиций, что в отношении подавляющего большинства опубликованных фольклорно-мифологических текстов невозможно.

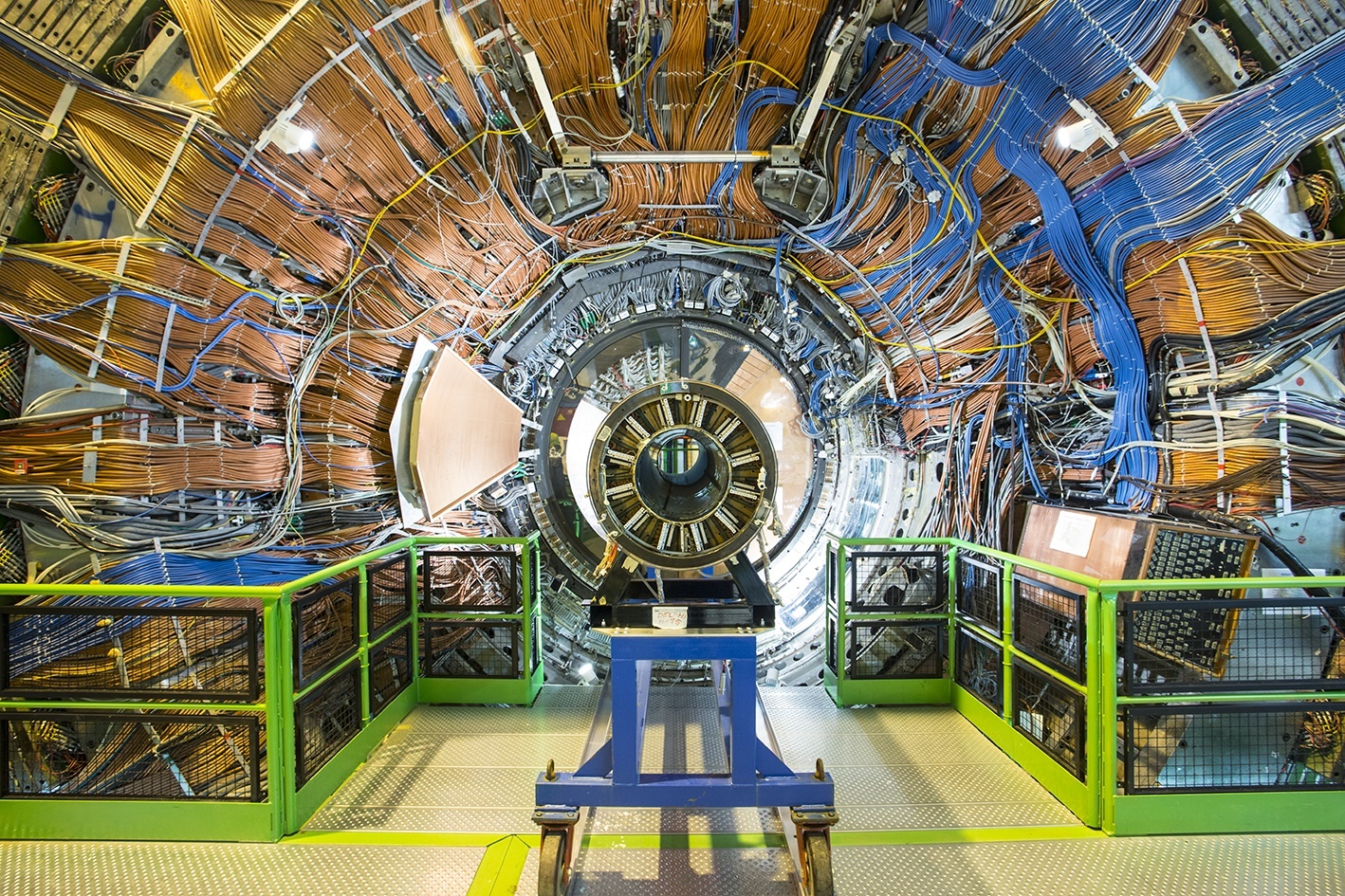

Что же до других дисциплин, то увлекательных теорий и прорывных открытий множество: та же темная материя или же докембрийские Докембрий — период геологической истории, окончившийся около 540 миллионов лет назад. формы жизни. Я вот только что из ЦЕРНа ЦЕРН (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) — Европейский центр ядерных исследований. приехал, из Швейцарии. В тоннель Большого адронного коллайдера не спускался, но разговаривал с человеком, который там работает, — это очень интересно.

— Вы редкий гуманитарий, который так интересуется естественными науками?

— Почему редкий? Хотя, конечно, есть категория гуманитариев, которым весь материальный мир либо непонятен, либо, что чаще, неинтересен. Или, бывает, они не верят в его существование. У меня есть приятель, великолепный специалист в своей области, и он говорит: «Ну какая эволюция, никакой эволюции нет, человек всегда был». Что это значит? Ничего, только что его эти проблемы не интересуют и он не понимает, как этим заниматься.

— Когда вы говорите, что общаетесь с физиком в ЦЕРНе, у вас есть представление, что вы с ним делаете общее дело?

— Да, безусловно. Начиная от Большого взрыва и до сегодняшнего дня мир развивается — в разных масштабах, по разным параметрам. И очень интересно узнать, что было раньше. Что будет дальше, мы узнать не можем, а что было раньше — можем. А было это 600 лет назад, 600 тысяч лет назад, 600 миллионов лет назад или шесть миллиардов лет назад — для меня нет никакой разницы, это в равной степени интересно. Я не могу сам работать как физик, геолог или биолог, но эоценовое потепление Палеоцен-эоценовое потепление — резкое потепление климата и изменение состава атмосферы, произошедшее примерно 55 млн лет назад, на границе эпох палеоцен и эоцен. В этот период вымерло множество видов млекопитающих и появились млекопитающие современного типа. для меня ровно так же интересно, как и «событие-536» — когда в VI веке нашей эры вдруг стало холодно и солнца не видно.

— В XX веке мифологию стали активно изучать, она стала модной, это породило множество популярных интеллектуальных течений…

— Это совершенно не та мифология, которая меня интересует. Для меня мифология и фольклор — это просто тексты, ничего другого. Конечно, есть разница между мифами о ныряльщике и создании земли и историями о том, как зайчик обманул тигра. Но и то и другое — это все-таки тексты. А люди под мифологией часто понимают мистику либо какие-то философские концепции, которые, может быть, в своем роде и интересны, но не мне.

— Потому что это не наука?

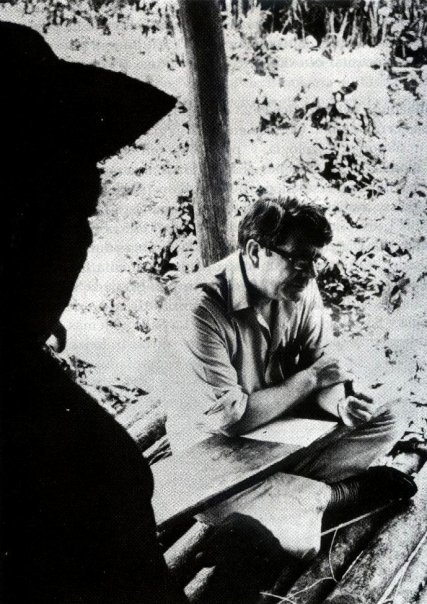

— Это не наука. Например, Клод Леви-Стросс Клод Леви-Стросс (1908–2009) — французский философ и этнограф. Юрист по образованию, он выстраивал свои теории о происхождении государства и права на базе сведений об архаичных обществах, которые получил в южноамериканских экспедициях (о них его книга «Печальные тропики»). Леви-Стросс находился под влиянием лингвиста Романа Якобсона; применив русско-пражский структурализм в антропологии, он стал символом структурализма французского. Среди самых его известных книг — «Неприрученная мысль», «Сырое и приготовленное», «Структурная антропология». в свое время был очень знаменит, и когда я его впервые прочел, то, конечно, был потрясен. А потом вдруг осознал: хорошо, но какое отношение это имеет к науке? Точнее,

у Леви-Стросса есть вполне научные разработки, но они написаны сложно и как бы упрятаны, замазаны в основной массе текста, в котором слишком много от искусства и философии. Леви-Стросс считал нужным усложнить то, что на самом деле не так уж трудно и вполне поддается объяснению человеческим языком.

— Почему так произошло? Потому что Леви-Стросс больше любил свои концепции, чем факты?

— Нет, дело не в этом. Он же по образованию не этнограф и не фольклорист, он философ и юрист. Образование, которое получает человек, — это основа его мышления. Соответственно, Леви-Стросс мыслил как философ и художник, его книги — это во многом художественные произведения. Я не хочу умалить его как личность, это грандиозная личность, но его заслуги в изучении состава фольклорных традиций Америки состоят только в том, что он заметил многие параллели между отдельными традициями. Правда, это немало. У Леви-Стросса был очень хороший глаз, он много знал и замечал, поэтому некоторые вещи, которые мне сейчас давно очевидны, я впервые узнал из его книг.

— Если и французов, и московско-тартускую школу вы переросли, то на какую научную школу вы ориентируетесь?

— Наверное, можно сказать, что я опираюсь на Франца Боаса. Но не целиком, а на тот период его деятельности, 1880–90-е годы, когда он собирал фольклор индейцев американского Северо-Запада. Примечательно, что Боас собирал его без всякой интерпретации: он прекрасно понимал, что его умствования будут просто смешными. По сути, он собирал не сами тексты, а их резюме: никогда не записывал, как кто-то чихает, как ребенок вбегает в комнату и как бабушка тому выговаривает. Боас подчеркивал, что один и тот же текст может иметь совершенно разные концовки. В одном случае люди превращаются в звезды, в другом речь идет о происхождении танца солнца, в третьем говорится, кто первым устроил паровую баню, в четвертом текст вообще обрывается на полуслове. А сюжет каждый раз один и тот же, различия незначительные. Боас попытался обработать собранные им данные статистически — конечно, не так, как это делают современные компьютерные программы, а элементарно посчитать, что с чем сочетается. И тут Боас разочаровался: отличить заимствование от общего происхождения статистика не помогла. И не могла помочь, потому что Боас собирал фольклор в пределах маленькой территории, где отдельные традиции постоянно контактировали друг с другом. А вот если мы сравниваем Великие Равнины с Южной Сибирью, то тут недавние заимствования исключены, ибо предки индейцев Равнин ушли из Азии в Новый Свет никак не позже 12 тысяч лет назад.

— А вы используете сложную математическую статистику в своей работе?

— Сам я не математик, но для каких-то элементарных вещей мне не нужен специалист — достаточно программы. Я знаю, на какую кнопочку нажать, и программа сама все делает. Кроме того, я работаю со Светланой Александровной Боринской, генетиком, а уже у нее на подходе есть математики.

— Завоевания русских ученых первой половины XX века типа Проппа Владимир Пропп (1895–1970) — советский фольклорист. Мировую славу ему принесла первопроходческая книга «Морфология сказки». В ней Пропп показал, что за многообразием фольклорных сказок кроется единая сюжетная структура. Благодаря «Морфологии сказки» Пропп считается отцом главной гуманитарной научной методологии XX века — структурализма (наряду с лингвистами Фердинандом де Соссюром и Романом Якобсоном). Последующие его фольклорные исследования были более традиционны. или Богатырева Петр Богатырев (1893–1971) — советский этнограф, изучавший функционирование фольклора в обществе; считается одним из основателей семиотики фольклора. Как функционалиста, его интересовали не только тексты, но и обряды, например магические. Богатырев долго жил в Чехословакии и перевел на русский язык «Похождения бравого солдата Швейка». — это, по-вашему, неотменяемые, настоящие завоевания?

— Это, конечно, настоящие завоевания. Другое дело, что Пропп в 1920-х годах был не один — это я знаю со слов Сергея Юрьевича Неклюдова Сергей Неклюдов (р. 1941) — российский фольклорист, специалист по семиотике фольклора., которому очень многим обязан. 1920-е годы были временем расцвета русского структурализма, и в этом русле работали многие ученые. Свою «Морфологию сказки» Пропп написал, совершенно не предполагая, что именно она станет его главным вкладом в мировую науку. Характерно, что позже он к этой теме не возвращался, в фольклоре его интересовали совершенно другие вещи.

А Богатырев — функционалист, русский Малиновский Бронислав Малиновский (1884–1942) — британский антрополог, считается одним из основоположников структурного функционализма., и, конечно, тоже великий ученый. Но это не про меня. И Боас, и Малиновский внесли в культурную антропологию огромный вклад, но интересовались настолько разными темами, что их работы нет смысла сопоставлять.

— Когда вы впервые побывали в Перу?

— А я не был в Перу никогда. Я должен был ехать туда в 1981 году, а когда меня не пустили, перешел на работу в Институт археологии (ныне ИИМК, Институт истории материальной культуры РАН), потому что исследователь не может работать, не имея своего материала. Когда стало трудно ездить в Туркмению, я в 2003 году ушел из ИИМКа в Кунсткамеру (Музей антропологии и этнографии РАН). К этому времени у меня уже было настолько огромное собрание текстов, что его можно считать собственным материалом, хотя сами тексты собраны и не мной. Переломным моментом в выборе темы исследования стал разговор с Джоханнесом Уилбертом, состоявшийся в Калифорнии в 1993 году. Уилберт — очень известный специалист по этнографии, мифологии и фольклору индейцев Южной Америки, и именно он стимулировал меня продолжать эти занятия, дал поверить, что они перспективны и ими стоит заниматься. У Уилберта немецкие корни, и в данном случае это важно. Немецкая антропология всегда видела в данных фольклора и этнографии источник для реконструкции прошлого, а английская — источник для изучения состояния общества и культуры на данный момент. Представители немецкой школы совершили множество грубейших ошибок, и никто не собирается их повторять, но основные задачи, которые эта школа перед собой ставила, мне кажутся более интересными.

«Систематизацией мифологических мотивов нельзя заниматься, не зная языков. Я сам не полиглот и плохо говорю даже на знакомых мне языках, но на восьми или десяти худо-бедно читаю»

А с археологией вышло наоборот. Я с огромным энтузиазмом работал в Туркмении на памятниках VI–III тысячелетий до нашей эры, но эта работа оказалась мне не по силам. Я могу изучать керамику, архитектуру, тексты, но не умею организовать экспедицию, считать деньги и вообще быть бизнесменом, а без этого археолог работать не может. Видите ли, я такой одинокий волк… Нет, конечно, я с большим удовольствием работаю в коллективе, здесь нет проблем, но не умею навязывать свою волю другим, хотя и внешнему давлению тоже поддаюсь не так уж легко. Поэтому моя карьера археолога завершилась довольно рано.

— Получается, вы считаете себя кабинетным ученым?

— В итоге, конечно, да. В качестве археолога я по крайней мере могу сам работать в раскопе, а вот этнографом быть не могу никаким образом. Зато моя жена от природы этнограф, она разговорит кого угодно, извлечет любую информацию. Я же начинаю не слушать, а рассказывать про себя, как сейчас с вами.

— Создается впечатление, что ваша дисциплина — редкая область российской гуманитарной науки, которая не в тупике, которая успешно живет и развивается. Это так?

— Ну, пока я живу, она успешно живет. Не могу сказать, что у меня обилие учеников. Есть люди, которые помогают, но это скорее редкое исключение. Первая и главная причина — нормальный фольклорист будет заниматься фольклористикой, нормальный археолог будет заниматься археологией, а я волей судеб оказался на пересечении этих троп. Вторая причина скорее техническая: систематизацией мифологических мотивов нельзя заниматься, не зная языков. Я сам не полиглот и плохо говорю даже на знакомых мне языках, но на восьми или десяти худо-бедно читаю. Свободно читать надо не только на английском, но и на испанском, итальянском, немецком, французском, а лучше бы, конечно, еще и на голландском, шведском, турецком и так далее. Скандинавских и тюркских я практически не знаю, голландский очень плохо. В моей науке без языков ты как калека без ноги или руки: можно на костылях прыгать, но за здоровыми не угонишься. Сейчас люди обычно столько языков не знают, а кто знает, те не будут заниматься наукой, они пойдут в туристический или еще какой-нибудь бизнес.

— А когда вы выучили все эти языки?

— Потихоньку. Не в детстве. В старших классах школы я попытался выучить испанский и просто заучивал слова из книг: ни словарей, ни учебников не было как факта, их неоткуда было взять. Мои дочери еще до того, как поступили в школу, выучили английский лучше, чем я знаю его сейчас. И это нормально, просто другая эпоха. Вообще же знание каждого нового языка, пусть хоть поверхностное, — это дополнительное измерение в вашей вселенной. Если бы я в совершенстве знал 10, а лучше 20 языков, то был бы самым счастливым человеком в мире.

— Вы сказали про детство. Вы пришли в ЛГУ на кафедру археологии, потому что увлекались ей в школе?

— Первоначально где-то в классе четвертом меня увлекала ботаника, лесное хозяйство — в общем, природа и география. Позднее я заинтересовался археологией: посещал кружок, который вел Лев Самуилович Клейн Лев Клейн (р. 1927) — археолог, антрополог, филолог и историк науки, один из основателей Европейского университета в Санкт-Петербурге., так состоялось знакомство с археологией, которое наложилось на мой интерес к Америке. А когда на втором курсе появился Массон и летом мы поехали в Южную Туркмению, я понял: вот это археология, которая мне нужна. Потому что ничего интереснее раскопок сырцовой архитектуры Сырцовая архитектура — сооружения из сырцового, то есть необожженного, кирпича. в природе не существует.

— Что вас интересует кроме науки?

— Сбор грибов и езда на велосипеде.

— Последний вопрос. Одно и то же явление объясняется во множестве мифов. Получается, эти противоречия спокойно уживаются вместе в одной культуре?

— Сколько угодно. Разные мифы об одном и том же постоянно сосуществуют и очень часто друг другу противоречат. Про это есть очень хорошее место в одной работе про канадских эскимосов. Эскимоса спрашивают, как же противоречащие друг другу мифы сочетаются, и он говорит очень правильно: «Ох, в мире так много сложного и непонятного, что вы хотите от простого человека?» Люди и сейчас так же думают. «Откуда мы произошли?» — «От обезьяны, так в школе учили». — «А что же Адам?» — «Адама и Еву создал Бог». Одно другому не мешает, один и тот же человек в одной ситуации скажет одно, в другой — другое.

— Это черты архаического сознания?

— По-моему, не архаического, а просто человеческого сознания. Человек же все-таки не компьютер, он многосторонний.