Как прославилась деревня Монтайю

«Монтайю — это не просто отклонение от нормы, всплеск краткий и мужественный. Монтайю — это хроника простонародья; это биение жизни, возвращенное репрессивно-назидательным текстом, который представляет собой один из памятников окситанской литературы на латинском языке. Монтайю — это любовь Пьера и Беатрисы, это стадо Пьера Мори. Монтайю — это плотский жар осталя и извечное крестьянское упование на Царствие Небесное. Одно в другом. Одно через другое».

Французский историк Эммануэль Ле Руа Ладюри (род. 19 июля 1929 г.) — представитель третьего поколения школы «Анналов». Всемирную известность ему принесла книга, описывающая одну на первый взгляд непримечательную деревню во французских Пиренеях.

Несмотря на, казалось бы, незначительный предмет, книга «Монтайю, окситанская деревня (1294–1324)» стала настоящей сенсацией, завоевав признание и профессиональных историков, и широкой читательской аудитории. Ле Руа Ладюри называли «самым оригинальным и динамичным историком во всем мире» (Лоуренс Стоун), а его книгу — «триумфом искусства историка» (А. Шлезингер-мл.), «шедевром этнографической истории»

(The Times Literary Supplement) и «наилучшим видом исторического исследования» (Х. Тревор-Роупер).

Причиной триумфа стало то, что Ле Руа Ладюри нашел и проанализировал рассказы тех, кого обычно называют «безмолвствующим большинством» — необразованных крестьян из деревни Монтайю. Он подробно описал, как они работали и отдыхали, ссорились и любили, рождались и умирали, занимались сексом и боролись с болезнями, ходили в церковь и вечером общались друг с другом, позволив читателям увидеть не только их быт, но и мир их представлений, убеждений и чувств.

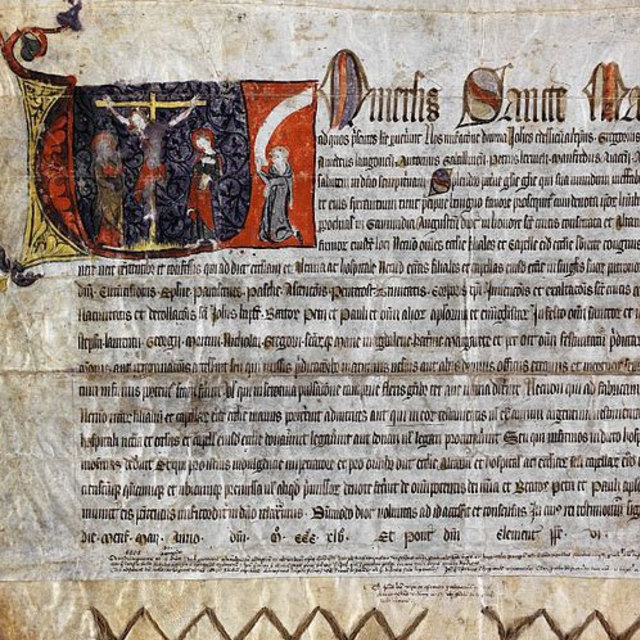

Сделать это удалось благодаря работе инквизитора Жака Фурнье, епископа города Памье, который на протяжении нескольких лет (с 1318 по 1324 год) допрашивал жителей Монтайю, чтобы искоренить сохранившуюся в горах на юге Франции катарскую ересь, и подробно записывал их показания. Именно эти показания Ле Руа Ладюри сделал предметом своего исследования.

К источнику он подошел не с традиционным историческим инструментарием, но использовал так называемый этноисторический метод, задавая документам те же вопросы, которые этнографы задают информантам во время полевых исследований.

Книга вышла в 1975 году и стала одной из первых работ по микроистории. Новое направление вызвало много споров и, конечно, привлекло интерес профессиональных историков, но так называемый широкий круг читателей, видимо, привлекло

Arzamas нашел в книге Ле Руа Ладюри три примера того, что могут рассказать о людях прошлого показания, данные инквизитору.

Любовь к детям

У овцевода Раймона Пьера и его жены Сибиллы тяжело заболела маленькая дочь. Родители-катары приняли решение перед неизбежной смертью провести над ней обряд, который называется в текстах consolamentum («утешение») или hérétication («еретикация»), поскольку только человек, прошедший через это таинство и ставший таким образом «совершенным» (лат. perfectus) может достичь вечного блаженства. Душа человека, не ставшего «совершенным», по мнению катаров, переселялась после смерти в другое существо, то есть оставалась в мире зла. Совершить таинство мог любой «совершенный», но после этого человек должен был соблюдать строжайшую аскезу: он отказывался от любого имущества (в том числе дома) и должен был всю жизнь скитаться, проповедуя учение и прося подаяние. Поскольку не все катары были к этому готовы, обряд этот чаще всего проводился на смертном одре.

Несмотря на то что у катаров не принято было «еретиковать» младенцев, «совершенный» Прад Тавернье (в прошлом ткач) решил, что никакого зла церемония не принесет, и совершил над умирающим ребенком этот обряд. После чего настоятельно рекомендовал Сибилле впредь не давать ребенку ни молока, ни мяса: поскольку после «еретикации» человек мог чудом выздороветь — и, вероятно, не справиться с ограничениями, которые налагало на человека положение «совершенного», — вслед за ней катары практиковали endura, предсмертный пост, отказ от пищи, который должен был сделать смерть неминуемой и таким образом повышал шансы на спасение души.

«Когда муж и Прад Тавернье ушли из дома, — рассказывает Сибилла, — я не выдержала. Не могла я смириться, что дочь умрет на моих глазах. Вот и покормила ее грудью, а когда пришел муж, я призналась, что давала дочери грудь. Он так огорчился, разохался, разволновался. Пьер Мори пытался утешить своего хозяина. Он сказал мужу:

— Ты не виноват.

А малышке Пьер сказал:

— У тебя плохая мать.

И мне заявил:

— Ты плохая мать. Все женщины — демоны.

Мой муж плакал. Бранил меня. Грозил мне. После того, что случилось, он разлюбил малышку, разлюбил и меня. Пока, много спустя, не признал, что был неправ. Моя дочь Жакотта на целый год пережила этот случай и тогда умерла».

Точно так же в аналогичной ситуации поступила Мангарда Бюскай, отказавшаяся лишать своего заболевшего сына грудного молока ради endura.

Анализируя эпизоды такого рода, Ле Руа Ладюри делает следующий вывод:

«У Сибиллы Пьер любовь к дочери свойства теплого, телесного, а не духовного, возвышенного, как со стороны Раймона. Материнская любовь поломала ход катарской механики.

<…>

Материнская любовь, которую испытывает крестьянка Сибилла, являет собой простую и чистую данность. Отцовская нежность к годовалому младенцу тоже неоспорима: вплоть до инцидента Раймон Пьер очень любил Жакотту, равно как и Сибиллу. У него было отнюдь не каменное сердце, в чем безосновательно упрекают крестьян старины за отношение к их потомству. Просто бесспорная любовь Пьера к своему ребенку в решительный момент оказывается искажена, сбита с толку фанатизмом».

И далее:

«Оставим в стороне нюансы. Я хотел показать, что в Монтайю и верхней Арьежи Арьеж — река, берущая начало в Пиренеях и впадающая в Гаронну. между чувствами людей того времени и нашими по отношению к детям отнюдь не пролегает пропасть, которую усмотрел Филипп Арьес Филипп Арьес — французский историк, автор известных работ по истории повседневности. В частности, в книге „Ребенок и семейная жизнь при старом порядке“ (1960 год) выдвинул тезис о том, что концепция детства как отдельной стадии развития человека, требующей специального отношения, появилась не ранее XV века. Среди прочего писал, что в Средние века родители обычно не были особенно привязаны к своим детям. применительно к иной эпохе или на основе иных документов.

<…>

Что касается наших крестьян, и особенно крестьянок Монтайю, то их любовь к детям содержала черты некоторого своеобразия сравнительно с тем, что испытываем мы. Она не была настолько уж менее сильной, или менее заметной, или менее ласковой. Внутри семьи она распределялась, естественно, на более многочисленное, нежели в наши дни, потомство; волей-неволей ей приходилось приспосабливаться к более высокой, по сравнению с нашей эпохой, детской смертности. Наконец, у многих пар она сопровождалась подчеркнутым безразличием ко всем малышам. Но менее подчеркнутым, чем утверждалось недавно».

Греховность разврата

Девица Грацида Рив рассказывала:

«Лет семь назад или около того, летом, кюре Кюре — приходской священник. Пьер Клерг Очень влиятельная в Монтайю семья Клергов, принадлежали к катарам. Это не мешало Пьеру выполнять обязанности священника и фактически выполнять роль пристава инквизиции. Впоследствии Пьер выдал инквизиции многих сектантов, являвшихся его личными врагами или врагами его семьи, и в конце концов сам умер в тюрьме. зашел в дом моей матери, которая как раз была на жатве. Он и пристал, спасу нет:

— Дай, — говорит, — познать тебя телесно.

Ну, я и сказала:

— Согласна.

Я тогда еще девушкой была. Кажется, было мне лет четырнадцать-пятнадцать. Он лишил меня невинности на гумне, где держат солому. Но не силой, этого никак не скажешь. И после не переставал познавать меня телесно до января следующего года. Делалось это всегда в остале моей матери, с ее ведома и согласия. Чаще всего днем. Потом, в январе, кюре отдал меня в жены Пьеру Лизье, но все равно продолжал частенько познавать меня телесно все четыре года, что оставалось прожить моему мужу. С его ведома и согласия».

Образ глупого обманутого мужа был чрезвычайно популярен в лирике трубадуров и нередко встречается в рассказах допрошенных Жаком Фурнье крестьян. Словом «любовь» жители Лангедока и Пиренеев описывали отношения, не освященные законным браком, который в Окситании того времени «не являлся, несмотря на некоторые симпатичные примеры, вместилищем счастливых чувств, источающих мед и млеко человеческой нежности».

«С Пьером Клергом это мне нравилось, — говорила Грацида, — а потому не могло быть противно Богу. Это не было грехом».

Эта мысль также встречается в современных допросам куртуазных произведениях, например в новелле «Фламенка», где говорится, что «дама, которая ложится с истинно влюбленным, чиста от всякого греха… Любовное наслаждение, если оно идет от чистого сердца, делает целомудренным оный акт».

«Поэтов Грацида не читала, но, как и они, черпала свои озарения из того же источника — окситанской культуры, — пишет Ле Руа Ладюри. — Так чувствовали и тем жили возлюбленные Лангедока и Пиренеев».

Верная своей логике и набожная Грацида прекратила связь с Пьером Клергом, когда стала к нему равнодушна, потому что полагала, что только взаимное удовольствие гарантирует негреховность связи.

Сам священник, настоящий донжуан Монтайю (регистр Жака Фурнье называет двенадцать его любовниц), объяснял другой своей любовнице, Беатрисе де Планиссоль, что «мужчина и женщина могут свободно грешить как угодно на протяжении жизни. И могут делать, что им вздумается. Конечно, если только в конце они будут приняты в секту или в веру добрых христиан. Тогда они спасены и им отпущены все грехи, что они совершили в своей жизни… Все благодаря возложению рук этих добрых христиан, которое получаешь на смертном одре».

Говоря про Грациду Рив, Ле Руа Ладюри заключает:

«В сущности, юная сообщница Пьера добавляет к идущему от южного деревенского воспитания обоснованию негреховности подобного некоторую дозу катарской культуры. В этом состоит специфический вклад любовника. Столь убежденная в безгрешном характере своей связи с Клергом, Грацида в то же время не в меньшей степени убеждена — не терзаясь противоречием, — что,

вообще-то , любая сексуальная близость, даже в супружестве, дело богопротивное! Молодая женщина не уверена ни в существовании преисподней, ни в возможности телесного воскрешения…»

Судьба

У пастуха Пьера Мори однажды спросили, не боится ли он жить в области Фенуйед, где его с большой вероятностью могут поймать и осудить за ересь.

«Да все равно, — ответил он, — хоть бы я и дальше продолжал жить в Фенуйеде и Сабартесе, никто не может отнять у меня мою судьбу. Там ли, здесь ли — я должен следовать своей судьбе».

И позже добавил: «Коли дано мне будет стать еретиком на смертном одре, то я им стану. Коли нет — пойду по тому пути, что мне предначертан».

В регистрах Жака Фурнье записано несколько похожих высказываний Пьера Мори, смысл которых сводится к тому, что он не будет пытаться избежать своей судьбы. В одном из них есть и объяснение: «Я не могу поступать

Ле Руа Ладюри пишет:

«За банальной идеей, согласно которой взрослый человек — заложник своего детства и продукт полученного в юные годы воспитания, в речи Мори вырисовывается более сложное понимание телесной связи с хлебом, из которого сложилось его тело, а через хлеб — с землей-кормилицей, злаками которой вскормлен человек и в которую он

когда-нибудь вернется. „Душа человека, она из хлеба“, — говорит крестьянский материалист с верховьев Арьежи, еретические речи которого привлекут однажды внимание Жака Фурнье. „Коли замесили, так надо и печь“, — заявляет со своей стороны товарищ Пьера Мори…»

Вера в судьбу свойственна и более знатному семейству Клергов. Когда скончался Понс Клерг, отец Пьера Клерга, одна из крестьянок Монтайю сказала его вдове: «Госпожа, я слыхала, что если с покойника взять пряди волос и обрезки ногтей с рук и ног, то этот покойник не утащит с собой счастливую звезду и удачу вашего дома». Рекомендация была исполнена в точности: «По случаю смерти Понса Клерга, отца кюре, — рассказывала другая жительница деревни, Фабрисса Рив, — много людей с Айонского края пришли в дом кюре, сына Понса. Тело положили в тот „дом в доме“, что называют „foganha“ (кухня); оно не было еще завернуто в саван. Кюре выгнал тогда всех из дома, кроме Алазайсы Азема и Брюны Пурсель, побочной дочки Прада Тавернье. Женщины эти остались одни с покойником и с кюре; женщины и кюре взяли с усопшего пряди волос и обрезки ногтей… Был потом еще слух, что кюре совершил то же самое с трупом своей матери».

«Таким образом, — заключает историк, — у Пьера Мори и Пьера Клерга общее понимание судьбы как удачи или неудачи, сотканной звездами; это сопоставление взглядов двух людей, в равной степени представляющих деревню,

по-видимому , убедительно доказывает, что сельский фатализм является неотъемлемой частью философии Монтайю».