Ольга Тогоева: «Мы по‑прежнему гоняемся за ведьмами»

Историк-медиевист о триумфе и ссоре самых известных российских медиевистов XX века, об охоте на ведьм, о скептическом отношении к пыткам, а также о том, что интересного можно найти в судебных протоколах

— В одном интервью вы рассказывали, что хотели стать историком с детства. Изменилось с тех пор ваше представление о том, что значит заниматься историей?

— Ну конечно. Изначально у меня было очень туманное представление об истории, несмотря на то, что мой отец по образованию историк, а мама — филолог и у нас дома постоянно обсуждались какие-то научные сюжеты. Мне было просто интересно читать научно-популярные или даже совсем детские книжки, связанные с историей, вроде «Письма греческого мальчика» Соломона Лурье.

Мои профессиональные интересы сформировались гораздо позже, уже в университете. Меня никогда особенно не интересовали глобальные исторические процессы, смена формаций, движения народных масс и прочие революции.

«Я плохо запоминаю даты, и сдать любой экзамен для меня было проблемой. Отчасти поэтому меня интересовала повседневная жизнь — живые люди, их конкретные истории»

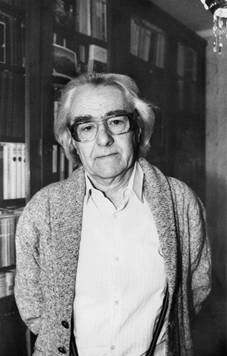

Кроме того, я плохо запоминаю даты, и в студенческие годы сдать любой экзамен для меня было очень большой проблемой. Наверное, отчасти поэтому в первую очередь меня интересовала повседневная жизнь — живые люди, их конкретные истории, хотя тогда у нас этим практически никто не занимался. Но мне очень повезло с человеком, которого я считаю своим учителем. Это был Юрий Львович Бессмертный, известный историк-медиевист, практически вынудивший меня поступить на кафедру истории Средних веков.

Именно Юрий Львович первым среди наших медиевистов обратил внимание на «частного» человека, причем не на каких-нибудь правителей, известных писателей или деятелей церкви, о которых мы много чего знаем, поскольку они всегда оставались на виду и об их деяниях у нас имеются самые разные источники. Юрий Львович говорил, что интересно посмотреть на простого человека, попробовать понять, как он что-то переживал внутри себя. При условии, что о нем сохранились хоть какие-то документы.

Это, конечно, не означает, что история частной жизни и повседневности родилась у нас в стране на пустом месте. Юрий Львович очень много сотрудничал с Ароном Яковлевичем Гуревичем. Оба они испытали на себе большое влияние французской школы «Анналов» и вместе были зачинателями исторической антропологии в СССР.

— Но потом они рассорились между собой?

— Мне кажется, это была совершенно трагическая история. Гуревич и Бессмертный были очень близкими друзьями и единомышленниками, такая дружба редко встречается. Они учились на одном курсе, у одних и тех же преподавателей, дружили семьями. В 1989 году они вместе организовали празднование 60-летия школы «Анналов» в Москве. И это было невероятное событие. Приехали французы, итальянцы, бразильцы, американцы. Жак Ле Гофф, Карло Гинзбург, Натали Земон Дэвис, Эммануэль Ле Руа Ладюри… Были даже люди из Мексики и из Китая. В гостинице «Спорт» на проспекте Вернадского сняли огромный зал, с устройствами для синхронного перевода. Представьте, перестройка только началась! Конференция длилась несколько дней. Я тогда училась в университете, и нас сняли с занятий, чтобы мы послушали выступления людей, фамилий которых мы до этого даже не слышали. Но самое сильное впечатление производил президиум: мэтры советской исторической науки сидели в зале, а на сцене были Гуревич с Бессмертным. Такого нельзя было себе представить…

Эта конференция стала началом возрождения нашей медиевистики, да и всей науки, если угодно. У нас же тогда вообще еще ничего не было переведено: ни «Короли-чудотворцы» Марка Блока, ни книжки Ле Гоффа или Гинзбурга. Существовали, конечно, знаменитые реферативные сборники, выпускаемые ИНИОНом, где тот же Юрий Львович пересказывал чужие работы, но и их было невозможно достать. Теперь же прямо у нас на глазах возникала новая историческая наука, историческая антропология мыслилась как изучение определенных, отдельных групп людей, объединенных по социальному или профессиональному признаку, с присущими только этой конкретной группе интересами и идеями, будь то сословие купцов или студенты Парижского университета. Это уже были не какие-то аморфные массы.

«Он предложил посмотреть, что конкретный студент Пьер думал по поводу реформы Парижского университета, а конкретный месье Анри — о тарифах, к примеру, на соль»

На этой волне Гуревич и Бессмертный выпустили первый номер журнала «Одиссей. Человек в истории». Они договорились, что в роли главного редактора они будут выступать по очереди. И договоренность эта соблюдалась, пока Юрий Львович не сделал следующий шаг: он предложил вычленить из массы купцов и студентов отдельных индивидов и посмотреть, что конкретный студент Пьер думал по поводу реформы Парижского университета, а конкретный месье Анри — о тарифах, к примеру, на соль. Таким образом, он пришел к тому, что называют микроисторическим подходом в исторических исследованиях.

А Арон Яковлевич совершенно искренне полагал, что историческая антропология — это предел исторического знания, и ничего лучше придумать уже нельзя. По его мнению, людей можно было изучать только группами: социальная принадлежность и профессиональные занятия настолько довлели над человеком, что у него не оставалось места для индивидуального маневра. Переход к изучению отдельного человека был для него, наверное, просто невозможен.

Последний номер «Одиссея», подготовленный Юрием Львовичем, вышел из печати в 1995 году. И уже тогда, насколько я знаю, его содержание стало камнем преткновения и причиной очень бурных дебатов на редколлегии. После этого Бессмертный создал в Институте всеобщей истории свою собственную научно-исследовательскую группу по изучению исторической демографии, которая затем была переименована в центр «История частной жизни и повседневности», и новый журнал — альманах «Казус. Индивидуальное и уникальное в истории». Прежняя группа разделилась и разъехалась по разным комнатам.

С тех пор лично Гуревич с Бессмертным никогда, насколько мне известно, не общались. Юрий Львович больше не имел отношения к «Одиссею», а Арон Яковлевич не печатался в «Казусе» — за исключением одного-единственного раза, когда он написал нам разгневанное письмо с критикой статьи Михаила Бойцова, и мы его опубликовали вместе с ответом автора. Если честно, только в 2006 году, после смерти Арона Яковлевича (Юрий Львович умер раньше, в 2000 году), мы смогли наладить диалог с нашими коллегами из его группы. Последние лет десять мы существуем исключительно мирно, участвуем друг у друга во всех научных мероприятиях и признаем друг за другом право думать и анализировать исторические источники по-своему. Символично, что и сидим мы опять в одной комнате…

Хотя, с другой стороны, самое интересное в академической жизни — это как раз научная дискуссия. Споры между Гуревичем и Бессмертным сами по себе были исключительно вдохновляющими. Как, впрочем, и их споры с другими нашими коллегами, далеко не сразу признавшими и историческую антропологию, и уж тем более микроисторический подход…

— А в Европе, где эти направления возникли, они тоже сначала встречали сопротивление?

— Не могу сказать наверняка, но для нас 70 лет советской власти оказались совершенно фатальны в том, что касается подхода к изучению прошлого. Основатели школы «Анналов», Марк Блок и Люсьен Февр, еще до Второй мировой войны заговорили о том, что, читая источник, нужно принимать в расчет обстоятельства создания текста, личность автора, чем он руководствовался при создании того или иного документа, какие у него были собственные интересы — политические, экономические, религиозные. Нужно пытаться понять, что он хотел донести до читателя, а что собирался утаить, а не верить в то, что все было именно так, как написано. В 1929 году Блок и Февр стали выпускать журнал «Анналы», и он очень быстро получил совершенно невероятный авторитет. У нас, к сожалению, высказанные ими соображения до сих пор не всем понятны. Но если, к примеру, в новейшей истории с источниками все более или менее ясно, мы практически всегда можем понять, кто написал текст и с какой целью, то для Средневековья эти обстоятельства далеко не всегда очевидны, и неплохо было бы именно с них начинать свое исследование.

— Складывается ощущение, что все эти проблемы связаны исключительно с устройством российской науки. Как она должна быть устроена, чтобы новаторское не обязательно становилось маргинальным?

— Я не знаю, как организационно должна быть устроена наука, чтобы оставаться результативной… У нас была отличная историческая наука где-то до середины 1920-х годов. До этого времени у ученых сохранялась свобода передвижений — а это и общение с иностранными коллегами, и возможность заказать любые книги, и учеба за границей, и археологические экспедиции. Как следствие, наши ученые ничем не отличались от своих зарубежных коллег, это было единое пространство обмена информацией. На протяжении последующих десятилетий ситуация с наукой в СССР только ухудшалась: в командировки и на конференции могли ездить считанные единицы. И это мы еще ничего не сказали про последствия Великой Отечественной войны, когда погибли очень многие ученые и вчерашние студенты, о борьбе с космополитами, о разрыве поколений, об общем падении культуры и образования.

«Отрыв советской науки от мировой, невозможность следить за новыми публикациями, за научной дискуссией — это то зло, которое мы получили после 1917 года»

И даже о влиянии марксизма-ленинизма на историческую науку мы еще ничего не сказали, хотя все эти составные элементы нужно учитывать, говоря об истории нашей науки. Отрыв советской науки от мировой, невозможность следить за новыми публикациями, за научной дискуссией, тем более участвовать в ней, — это то зло, которое мы получили после 1917 года. Все стало потихоньку возвращаться на круги своя после 1985 года. Но сами историки оказались уже настолько травмированы всеми предшествовавшими годами советской власти, что меняться оказались готовы далеко не все. Не все захотели (или смогли) вновь влиться в мировое научное сообщество. А ведь именно это и есть залог нормального функционирования ученого — иметь возможность общаться, работать в архивах, в библиотеках, в экспедициях. И на это должны выделяться достойные средства.

— А как сейчас обстоят дела с историей частной жизни и микроисторией?

— К счастью, времена несколько изменились: история повседневности на слуху, этим интересуется гораздо более широкий круг читателей, чем сообщество профессиональных историков. Так что мы продержались, опираясь на эту неожиданную поддержку от людей, далеких от собственно исторических штудий. Сейчас сугубо научного противостояния, хочется верить, уже нет или, во всяком случае, оно не ощущается так остро. И все же печатаемся мы по большей части все в тех же «Казусе» и «Одиссее», а не в традиционных «Средних веках». Так что в некотором смысле отщепенцами мы все равно остались. Впрочем, поскольку нас много читают и охотно покупают наши книжки, мы не жалуемся.

— Ни «Казус», ни «Одиссей» не посвящены специально Средневековью, но основали их медиевисты — и именно медиевисты, кажется, задают в них тон. Вообще есть ощущение, что в XX веке исследователи средних веков чаще других становились изобретателями новых направлений. Почему так происходит?

— Так, кстати, происходит не только в нашей исторической науке, но в большой степени и в мире в целом: почему-то даже не античники, а именно медиевисты обычно оказываются впереди планеты всей. Почему — не знаю. Возможно, дело в том, что в Средние века становится гораздо больше текстов. С одной стороны, ойкумена физически расширяется: мир античного человека был значительно меньше, нежели мир человека Средневековья. С другой стороны, сначала пергамент, а затем бумага дают возможность создавать больше текстов, многие из которых сохраняются, это касается и официальных документов, и художественной литературы. В-третьих, гигантский толчок вперед дает развитие христианства: появляются литургические тексты, проповеди, поучительные «примеры», сочинения теологов. Для того чтобы новая религия стала всеобщей, чтобы догматы церкви стали для людей законом, необходимо производство совершенно определенного интеллектуального продукта. И вот это резкое повышение количества и разнообразия источников дает нам возможность отрабатывать очень многие сугубо источниковедческие проблемы. А затем эти принципы изучения текстов можно перенести на более поздние периоды.

— Давайте вернемся к вашей личной истории. Вы довольно рано стали заниматься судебными делами. Как это произошло? Как молодая девушка стала заниматься тюрьмами, допросами и пытками?

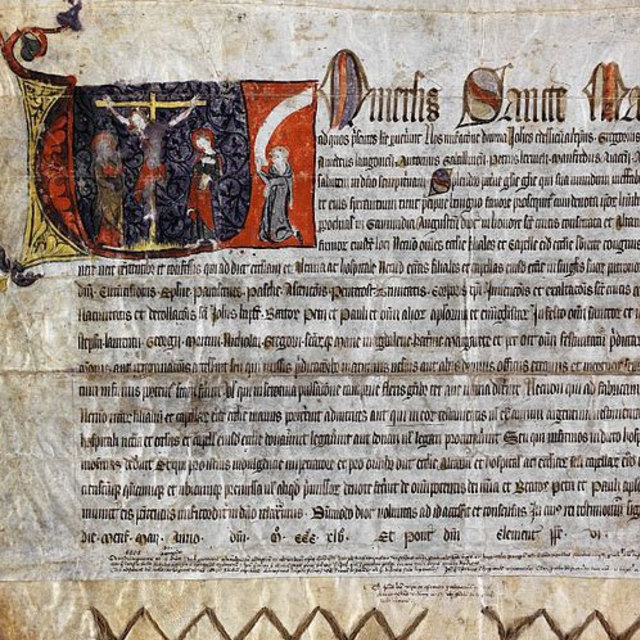

— Я и не собиралась всем этим заниматься. Меня интересовали средневековые города: мне было интересно, из кого складывалось городское население, как эти люди туда попадали. И мой научный руководитель, Нина Александровна Хачатурян, предложила мне почитать судебные протоколы, что было вполне логично: средневековая преступность — явление прежде всего городское. Регистр, которым я занималась, назывался «Признания уголовных заключенных и приговоры, вынесенные по их делам в Парижском парламенте». Это были дела первой половины XIV века.

«В этих текстах я увидела людей, о которых мне хотелось узнать, — не королей, не монахов, а совершенно случайных персонажей. И они вдруг со мной заговорили!»

Тексты этих признаний и приговоров оказались очень любопытными. В них я как раз и увидела людей, о которых мне хотелось узнать, — не королей, не знатных сеньоров, не монахов, а каких-то совершенно случайных персонажей, происходящих из низов общества. И они вдруг со мной заговорили! Я, конечно, понимала, что в основном все их рассказы — это признания, полученные под пыткой. Но что-то личное в них тоже проскальзывало. Вот представьте. Человека назначают сержантом, и он должен следить за порядком в своей деревеньке. А его близкий друг занимается в той же деревеньке воровством. Его поймали и осудили как вора-рецидивиста, а сержанта — за то, что он того покрывал. И вот этому мелкому чиновнику перед казнью предоставляют последнее слово, и он говорит о своем друге-воре: «Он был хорошим человеком, мы часто выпивали вместе. Как же я мог его арестовать? Это же близкий мне человек. Так что, признаю, недоглядел». И за свою вот так понятую дружбу он отправляется на виселицу. Или какая-нибудь девушка, которую совратил местный сеньор и которая родила от него ребенка. Она ужасно нуждается (естественно, ведь семья-то от нее отвернулась!), а потому приходит к сеньору в дом с этим ребенком. Ее, конечно, не пускают, она все равно прорывается внутрь и просит денег на пропитание — себе и своему мальчику. А сеньор привлекает ее к суду за оскорбление чести и достоинства, потому что — и он в этом клянется — ребенок не его и ее он тоже первый раз в жизни видит. И вообще, у него семья, законные дети, супруга, все как полагается добропорядочным сеньорам. Девушку изгоняют из города, и она обречена на смерть или на занятия проституцией: идти ей некуда, а замуж или в монастырь ее с ребенком никто не возьмет. Если же она захочет от ребенка избавиться, то ее, возможно, поймают и осудят как детоубийцу. И казнят.

Вот о чем были истории, которые я тогда вычитала в своем первом уголовном регистре. Не только о тюрьмах и пытках. О самых обычных и очень живых людях, об отношениях между супругами, между подругами, между друзьями, детьми и родителями, господами и слугами. Это меня тогда абсолютно восхитило.

— В массовом сознании Средние века — это время, когда все светлое и разумное угасло. С ними ассоциируются ведьмы, пытки, инквизиция. Но все, мягко говоря, сложнее?

— Выражение «темные века» идет из текстов периода Возрождения. И образ этот, конечно, не слишком соответствует реальности. Конечно, мы знаем о весьма неприглядных сторонах жизни средневекового человека: это и еврейские погромы, и ведовские процессы, и отвратительное отношение к прокаженным, да мало ли что еще… Однако в том, что касается, к примеру, инквизиции, мы не должны забывать, что она не была придумана в Средние века на пустом месте. Процедура эта была заимствована из римского права. Правда, в Риме она применялась только к рабам: свободного гражданина нельзя было пытать, его тело считалось неприкосновенным, поэтому вместо него пытали его раба. В Средние века эту систему модернизировали, и пытку стали применять к представителям всех сословий.

— Зато в Средние века появляется адвокатура?

— Да. И это абсолютно неизученный сюжет, поскольку проследить зарождение данного института очень сложно. Мы знаем, что в середине XIV века в Париже уже было около 50 адвокатов. Но больше мы о них ничего не знаем и можем судить об их деятельности только по отдельным делам, где они упоминаются. Правда, мы знаем, что на территории современной Швейцарии, видимо, этот институт возник гораздо раньше.

— И эти адвокаты что-то выигрывали?

— Выигрывали, конечно.

— А можно ли по этим регистрам понять, насколько люди действительно верили в то, что с помощью пытки можно узнать правду? Часто ли палач осознавал, что от боли человек расскажет то, что от него хотят, а не то, что было в действительности?

— Хорошо бы это прежде всего осознавалось историками, чтобы потом мы не читали о том, что, к примеру, Жиль де Ре на самом деле убил множество невинных мальчиков, поскольку он своей рукой подписал признательные показания. Он ведь просто пытки испугался, испугался, что ему больно будет!

Ну а что про пытку и признание вины думали средневековые палачи, мы никогда не узнаем. Может быть, искренне верили, что им скажут правду. А может быть, и не верили. Ведь уже на этапе введения этой новой для Средневековья практики находились юристы, которые сомневались в ее эффективности. Но в результате инквизиционная процедура все равно распространилась по всей Европе, она же очень удобной оказалась, не зря мы ей до сих пор пользуемся…

Задумываться о том, может ли пытка помочь узнать «истинную правду» о преступлении, начали только в XVI–XVII веках. Только в это время стали появляться тексты, написанные профессиональными юристами, осуждавшими пытку как средство ведения допроса именно на том основании, что она никогда не приведет к познанию истины. Раньше всех об этом начали писать голландцы, например очень известный юрист Юст ван Дамхудер, опубликовавший в 1564 году трактат «Юридическая практика в уголовных делах». Во Франции одним из первых таких сочинений стала работа Огюстена Николя «Является ли пытка верным средством для доказательства секретных преступлений» 1682 года. Под «секретными преступлениями» автор подразумевал колдовство, о котором, по его мнению, обвиняемый на пытке мог рассказать все что угодно, любые небылицы, только бы его больше не мучили.

— Кстати, о колдовстве. Ведь большинство ведовских процессов тоже относится уже к Новому времени?

— Не совсем так. Все самое интересное начинается уже в XIV веке — и начинается с пап римских. Иоанн XXII чрезвычайно боялся, что его отравят, и везде выискивал колдунов. Он начал проводить консультации с теологами о том, как понимать колдовство, и в результате пришел к выводу, что это отличное от ереси преступление (хотя оно и направлено также против веры) и что это — очень опасное явление, его нужно преследовать и всячески искоренять. А поскольку на тот момент уже была создана инквизиция, именно она и была призвана на борьбу с ведьмами и колдунами. Они стали следующими «клиентами» церковных судов после еретиков.

Впервые не отдельные процессы, а серии процессов, то есть именно то, что мы называем «охотой на ведьм», начались в Альпийском регионе в начале XV века. Это территория современных Франции, Швейцарии, Италии и Германии. Тогда же появились и первые демонологические сочинения. В 30-е годы XV века возникли уже вполне полноценные трактаты, где объяснялось, что такое колдовство, что такое шабаш, как создается секта ведьм, кто такие ведьма и колдун, как их отличить от обычных людей, как вести следствие, какие могут быть собраны доказательства вины и как их добыть.

«К концу XVII — началу XVIII века в Западной Европе вера в колдовство и ведовские процессы сходит на нет. Меняется вся система мировоззрения»

Во Франции XV века имели место единичные ведовские процессы — всплеск интереса к колдовству здесь пришелся на XVI век. Испания, так же как и Скандинавия, вообще не знала такого явления, как охота на ведьм. В Англии она более характерна для XVII века, начиная с правления Якова Стюарта. Ту же картину мы наблюдаем, к примеру, в Польше, где в XVII веке вышли переводы западноевропейских демонологических трактатов (прежде всего, конечно, «Молота ведьм») и люди наконец-то узнали, что ведьмы — очень опасные существа. А вот в Венгрии не перевели ни одного подобного трактата — и никакой охоты на ведьм там не было, зато имелась стойкая вера в существование вампиров. В России также имели место отдельные ведовские процессы, но никогда не было охоты на ведьм, потому что отношение к колдовству было неоднозначным. Например, Иван Грозный весьма прислушивался к мнению своих придворных знахарок…

Однако к концу XVII — началу XVIII века в Западной Европе вера в колдовство и, как следствие, ведовские процессы сходят на нет. Меняется вся система мировоззрения — и в отношении людей к колдовству начинает преобладать совершенно новый, рационалистический взгляд. Сначала исчезает идея о том, что ведьма заключает договор с дьяволом и действует по его указке. Ведьма исключается из отношений человека с нечистым: дьявол сам устраивает всевозможные пакости, насылает болезни, порчу, бедствия и прочее. Вот почему развиваются представления об одержимости: она рассматривается как прямое вмешательство дьявола в жизнь людей. Затем постепенно отказываются и от этой идеи: одержимость все чаще объясняется не происками Сатаны, а состоянием болезни, например сумасшествием. Следующий шаг — развитие психиатрии и описание подобных больных как шизофреников.

— А вы можете как-то в двух словах объяснить, что такое вообще Средневековье? Что нужно искать, чтобы понять, что вот тут — Средние века, а вот тут — нет?

— Конечно, я могу повторить классиков марксизма-ленинизма: это экономические отношения между людьми, специфическая система земельной собственности и производства. В Средние века производство по своему характеру ремесленное, в Новое время ему на смену приходит мануфактура.

«Средневековый человек — это христианин, который искренне верит в магическое»

Можно пойти по другому пути. Мой коллега Олег Воскобойников пишет, что средневекового человека можно легко отличить по тому, что он христианин. Мне кажется, это довольно узкое определение: люди не перестали быть христианами после того, как закончилось Средневековье. Я бы сказала, наверное, что средневековый человек — это христианин, который искренне верит в магическое, для него эти два пласта культуры связаны неразрывно.

— Тогда Средневековье не закончилось до сих пор.

— Средневековье и правда было очень длинным. А в некоторых областях нашей жизни оно и не думало заканчиваться. Это и к истории права, вне всякого сомнения, относится. У нас и судебная процедура та же самая осталась, и за ведьмами мы по-прежнему гоняемся.