Феномен таланта

Поэт Анатолий Найман написал для Arzamas текст о том, что такое талант, рассказав о Анне Ахматовой, Леониде Губанове, Венедикте Ерофееве и других важнейших авторах XX века

I

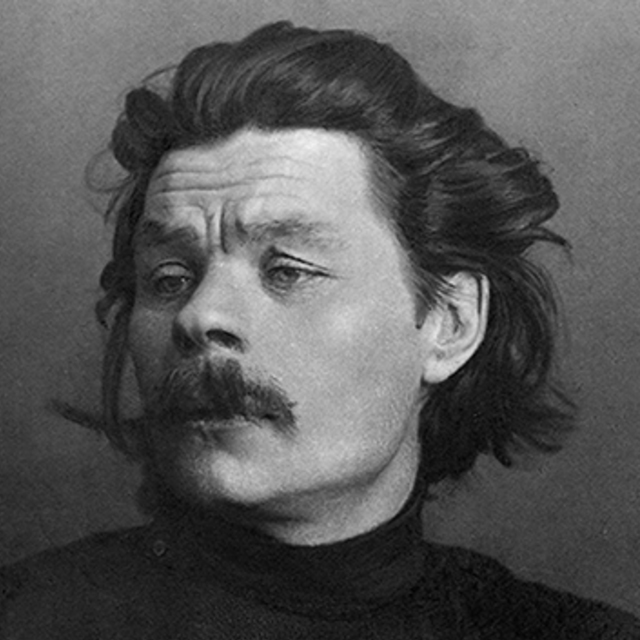

Филолог из Астраханского университета, занимающийся поэтической группой СМОГ, попросил меня написать о встрече с Леонидом Губановым, основателем группы. Я начал и от фразы к фразе как будто вдыхал из атмосферы полстолетней давности все больше свежести. Люди, вещи и слова еще не обросли историей, подгоняемой под выкладки переживших ту пору соучастников и попутчиков. Значило только то, что действительно было, а действителен был талант. Его могла

Похоже, это было в середине или во второй половине 1960-х. Я жил в Ленинграде, но часто бывал в Москве. В один из таких наездов актер Борис Ардов, мой добрый приятель, передал мне, что Губанов (может быть, он сказал: «смогисты, ну, знаете, Губанов»), с которым он в дружбе, хочет со мной познакомиться. Мы сошлись в комнатке у Ардова в Голиковском переулке. Всего нас было четверо, в имени четвертого не уверен: не мог это быть Нерлер? Не поручусь, что не было

Я старше Губанова на десять лет, в тех возрастах это разница заметная — скажем, тридцать и двадцать. Обращались друг к другу на «вы», я и с Ардовым, младшим меня на четыре года, был на «вы». Губанов чувствовал себя и говорил свободно, весело, а так как он задавал мне вопросы, а я ему нет, я ощущал себя до некоторой степени Фетом, в моем сознании раз и навсегда «старшим», в любой компании. Тем более что спрашивал он преимущественно о нашем круге, узком: Бобышев, Бродский, Рейн — и более широком: Горбовский, Уфлянд, Британишский, «горняки» (литобъединение при Горном институте). Думаю, мы могли представляться ему в прямом смысле слова стариками, как символисты юным футуристам и акмеисты юным обэриутам. Ахматову, про которую он слушал мои рассказы, казалось, несколько недоверчиво, вынесло — ожидаемо — в особое пространство, между Толстым и Екатериной Великой, что должно было окончательно утяжелить его представления об архаичности нашей жизни.

Таким, предположительно, могло быть его впечатление. Мое было несомнительным и цельным: я видел перед собой — поэта. Не в оценочном смысле этого слова, дескать, нездешнее существо, витающее в облаках, дитя добра и света, а в определительном: яркая, щедро и наглядно одаренная личность, живущая, говорящая, относящаяся к окружающему, как дано только поэту, и никак иначе ее не назвать. Как в сильном, быстром, физически выдающемся человеке мы определяем атлета, не справляясь о результатах его прыжков и бега. В речи была яркость, возникавшая не ради себя самой, а чтобы дополнительно освещать произносимые слова. Это феномен довольно редкий, куда чаще поэт — производное написанных им строчек: а как еще назвать автора стихов? Но иногда фигура, стоящая перед тобой, так внушительно и неодолимо передает сущность поэтического воплощения, что это становится важней продукта творчества. Многие из пишущих стихи стараются имитировать признаки этого явления, но подделка не медлит себя обнаружить. В случаях, подобных губановскому, ловишь себя на том, что можно читать стихи, можно не читать — главное уже обозначено. Если прочитанное

Не разочаровало: клюнул я, конечно, на что, думаю, сразу все клюют — «я стеклянный нарыв на ливрее лгуна». Он со стихотворения, в котором эта строчка, начал. Чтению предшествовала полудекларация, полуманифест о том, что все искусство, соответственно и творчество как таковое, сводится исключительно к «г»: или Гениально, или Г…но. В поэзии это обнаруживается нагляднее всего и в слове «СМОГ» со всей прямотой выражается. Как — я забыл, но, признаюсь, и тогда объяснение показалось мне расплывчатым. Он сказал, что у Хлебникова, — он назвал число, не помню какое, — например, дюжина гениальных стихотворений, остальные г…но. У Мандельштама пять, что ли, у Пастернака четыре, у Ахматовой, если не ошибаюсь, два, у Цветаевой четыре, у него самого три, у меня, он не хочет лукавить, два. Попросил меня прочесть из последних, я

Потом читал он, разговор шел вразнобой — водка логику не кристаллизовала — и в целом был дурацкий. Но симпатичный. Я спросил, на что он живет. Из его ответа помню только, что поэт … самый тогда известный, платит ему 70 рублей в месяц, а чтобы это не выглядело подаянием, требует собирать наиболее интересные из приходящих на ум афоризмов и приносить ему. «Не знаю уж зачем — может, за свои выдает». Как пример я запомнил «Бальзак — Рабле для бедных». Еще

Из его стихов в памяти осталось еще про сад и библиотеку, сейчас полез в интернет, тут же попалось. Но что дальше там «и кодеин расплачется в аптеке, как Троцкий в восемнадцатом году», начисто из меня вылетело — а не мог я тогда на это не обратить внимания. Но как в интернете прочел, повертелось бесконтрольно два-три дня в голове, и на четвертый сказал себе: нет, помню; да-да, Троцкий; в восемнадцатом; расплакался; с чего это он, кто бы объяснил. Знал, конечно, что не помню, а по только что прочитанному подхватил. Но хотелось думать, что мог бы, слушал ведь вон еще когда, по давности знакомства имею право помнить. И такой подлинностью на меня оттуда пахнуло, и так мне понравилось, что мы тогда встретились. Что ему

II

Чтобы узнать, какими несчастьями и потерями изобильна жизнь, каким горем и болью напитана, ее надо просто жить, день за днем. Чтобы оценить, какими роскошными сюрпризами ни с того ни с сего она одаряет, надо прожить ее всю, в

Примем как данность, без рассуждений, понятие, пусть расфокусированное, творческого дара, сходящего по вышней воле на молодых людей и посвящающего их в поэты. Потому ли, посему ли они начинают тяготеть друг к другу, сходиться неформально в компании или формально в кружки, объединяемые принципами. Вскоре связи между ними костенеют, животворные соки высыхают, конструкции манифестов рассыпаются, а если личная привязанность остается, то мало чем отличаясь от таковой же одноклассников или дембелей. И все равно: даже с таким результатом, даже при временности этого увлечения память об этом этапе жизни оставляет в сознании неизгладимый след принадлежности к

Что же говорить в случае, когда «этап» захватывает жизнь в целом и в полноте, когда вся она — либо условия его прихода, либо последствия? И еще исключительнее: когда те, с кем тебя сводит в начале, — не просто действующие лица поэзии, но ее редкостные образцы, по большей части общепринятые. Не хочу, а и хотел бы, думаю, не мог бы разобраться, что в таких обстоятельствах важнее — пребывание в стихии поэзии, порождаемой ими и возбуждаемой во взаимосвязи с твоей собственной, или тесное общение с самими поэтами, с горсткой живых фигур, окликаемых по уменьшительным именам.

Природа советской действительности ориентировала сознание людей на бесталанность. «Ты думаешь, ты вумный? Как вутка? А плаваешь как утюг!» Это был центральный курс режима, не объявлявшийся официально, но утверждавшийся практикой. Сейчас он подхвачен всеми антитангейзерами и среднеинтернетским хамством. Любые проявления талантливости вызывали подозрение, одаренность была знаком отклонения от общегражданских норм мировосприятия. Но в юности, в молодости норма не интересует никого. Напротив, притягивают к себе свобода, выход за рамки, яркость. Когда в 1962 году Ахматова написала: «О своем я уже не заплачу, / Но не видеть бы мне на земле / Золотое клеймо неудачи / На еще безмятежном челе», читатели обеих столиц единодушно отнесли четверостишие к Бродскому. Убеждало «золотое клеймо» — его рыжие волосы. «Неудача» пропадала в безударной полости ожидаемого: конечно, неудачи — чем же еще чреват агрессивно‑косный общественный порядок? «Безмятежное чело» выглядело чертой узнаваемого портрета. Хотя близкими к этому словами я мог бы передать (и передал в очерке «Паладин поэзии») облик и другого члена нашей тогдашней команды — Бобышева, тоже ясноглазого, светловолосого, с высоким лбом, с румянцем на матовых щеках.

К тому, что окружен такими, я привык до незамечаемости в них такого. Пожалуй, появление Стася Красовицкого привлекло особое внимание. Он с друзьями приехал из Москвы, на несколько дней. Еще до чтения стихов (да я все стараюсь вывести из сферы стихов, исключить опору, которую дает непосредственно поэзия, ее строчки) в нем проступало

Я не задумывался над тем, как получилось, что это — моя компания. Как не задумывался, почему хожу по этому городу, а не по другому и где мне сворачивать, чтобы быстрее и приятнее выйти на Неву в задуманном месте. Я знал, что они выдающиеся личности и замечательные таланты, но это в большом, общем для всех мире. А в нашем, до определенной степени замкнутом, мы

Ее как воплощение таланта, как образ его в сиюминутных обстоятельствах — уловить всего труднее. Она охвачена собственной судьбой, как античным, как погребальным, как затвердевшим в мрамор — или в соль, по ее же наблюдению, — покрывалом, и что под ним разглядишь? То же и «седой венец», наследовавший «незавитой челке». Я не настаиваю, но чем дальше живу, тем неодолимей в моем понимании одаренности утверждает себя как личный стяг ее несравненной избранности одно слово: «И как жизнь началась, пусть и кончится так. / Я сказала, что знаю. Аминь».

Необъяснимо, как молния, оно ударяет в одно из множества деревьев чащи, и это единственное становится видимо всем. До последнего листика и целиком от корней до макушки. Всё сплошная вспышка, остановившееся мгновение. Ослепляющее лес. Аминь.

III

Талантливых не сравнить насколько меньше, чем бесталанных, хотя совсем бесталанных не так много. Вернее, я ни про одного человека не возьму на себя смелость утверждать, что бесталанный, даже если за четыре года рядом со мной в институте или за пять на заводе он ни разу никакого таланта не проявил и ни словечка необычного не вякнул. Мало ли почему: глубокий мизантроп, или наше окружение не было подходящим, или я лично его сковывал. Это как считать

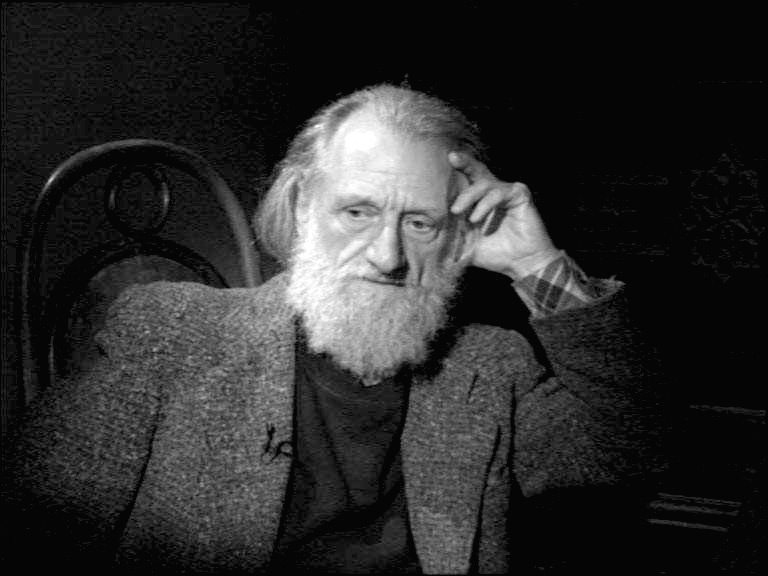

Это невообразимое ощущение — восторг, охватывающий душу при встрече с талантом. И не такое пылкое, но достаточно сильное чувство обиды, когда сталкиваешься с непризнанием его, или хотя бы недооценкой, или претензиями, чаще всего малоосновательными, если не капризными. Не много за целую жизнь, но все-таки несколько раз у меня появлялось желание попросить у него прощения, когда осознавал, что разминулся с ним, не заметил. Зато помню, как мне принесли машинопись «Москвы–Петушков», я сунулся в первую страницу и от секунды к секунде стал испытывать все большее раздражение к принесшему, потому что он

Много позже, в самом конце 80-х, я рассказывал об этом Василию Аксенову, и меня смущало, что он слушает неодобрительно, с угрюмым выражением лица. Я спросил, и он с напором объяснил, что не ожидал, что я разделяю общее мнение об этой вещи как о выдающейся. Это крохотная книжечка, брошюрка, по сути, поверхностная поделка, и говорить о ней, как о серьезном произведении, нет оснований. Мне было неловко объяснять ему, чем она хороша, все, что я мог сказать, он прекрасно знал.

По-другому неловко я почувствовал себя сейчас, весной 2015-го. Современная поэтесса в интервью признавалась в том, как ее разочаровал Блок: он оказался «совершенно не моим… …Этот миф… рухнул для меня полностью. Поэта Блока — нет. Я… я… так расстроилась. <…> Я читала на энергии отталкивания, потому что поняла, что блоковский культ Прекрасной Дамы — это предельное воплощение женоненавистничества… Я читала как женщина, которая отвечает ему. Я читала как оскорбленная им женщина». А я, читая ее, ежился, как будто ошибся дверью и нарвался на сцену, которой не должен был стать свидетелем. Стихам Блока и репутации его как поэта от этих жеманных, выдуманных, фирменно неинтересных переживаний было ни тепло ни холодно. Но они приглашали других поэтесс и аббатис лягнуть модным каблучком поэзию вообще, одаренность как явление.

К счастью, следующий абзац передавал живую реакцию одного из лучших нынешних философов. По поводу дамских задыханий он приводил строки Блока: «Но ты меня зовешь! / <…> Я уступаю, зная, / Что твой змеиный рай — бездонной скуки ад». И толковал их: «Змеиный рай — могучее словосочетание, сразу виден поэт высшего ранга. Уверен, что (имя поэтессы), напав на подобные строчки, сугубо утвердилась в своем женском неприятии стихов Блока. Да дело, в конце концов, не в том, кому нравится, а кому не нравится Блок, — а вот в этом интуитивном проникновении в его поэтическую подноготную». И иронически прибавлял: «Очень устаревшее слово — „подноготная“: сейчас надо говорить „подсознательное“».

Я не хочу формулировать, что такое талант. Во-первых, не нахожу в этом ничего продуктивного, во-вторых, не думаю, что мне бы удалось. Я, как большинство человеческого рода, могу разве что показать на

Слава его, как известно, была всенародной. Но в России, стране мнений, а не авторитетов, в обществе, где к оценкам проницательных судей куда меньше доверия, чем к важничанью фальшивых репутаций, таланту необходим кроме уверенности в себе (вещи хрупкой) еще и отклик