Поэтические селфи

Кипренскому

Любимец моды легкокрылой,

Хоть не британец, не француз,

Ты вновь создал, волшебник милый,

Меня, питомца чистых муз, —

И я смеюся над могилой,

Ушед навек от смертных уз.

Себя как в зеркале я вижу,

Но это зеркало мне льстит:

Оно гласит, что не унижу

Пристрастья важных аонид.

Так Риму, Дрездену, Парижу

Известен впредь мой будет вид.

1827

***

Нет, я не Байрон, я другой,

Еще неведомый избранник,

Как он, гонимый миром странник,

Но только с русскою душой.

Я раньше начал, кончу ране,

Мой ум не много совершит;

В душе моей, как в океане,

Надежд разбитых груз лежит.

Кто может, океан угрюмый,

Твои изведать тайны? Кто

Толпе мои расскажет думы?

Я — или бог — или никто!

1832

***

Я за то глубоко презираю себя,

Что живу — день за днем бесполезно губя;

Что я, силы своей не пытав ни на чем,

Осудил сам себя беспощадным судом

И, лениво твердя: я ничтожен, я слаб! —

Добровольно всю жизнь пресмыкался как раб.

Что, доживши кой-как до тридцатой весны,

Не скопил я себе хоть богатой казны,

Чтоб глупцы у моих пресмыкалися ног,

Да и умник подчас позавидовать мог!

Я за то глубоко презираю себя,

Что потратил свой век, никого не любя,

Что любить я хочу... что люблю я весь мир,

А брожу дикарем — бесприютен и сир,

И что злоба во мне и сильна и дика,

А хватаюсь за нож — замирает рука!

1845

***

Я — изысканность русской медлительной речи,

Предо мною другие поэты — предтечи,

Я впервые открыл в этой речи уклоны,

Перепевные, гневные, нежные звоны.

Я — внезапный излом,

Я — играющий гром,

Я — прозрачный ручей,

Я — для всех и ничей.

Переплеск многопенный, разорванно-слитный,

Самоцветные камни земли самобытной,

Переклички лесные зеленого мая —

Все пойму, все возьму, у других отнимая.

Вечно юный, как сон,

Сильный тем, что влюблен

И в себя и в других,

Я — изысканный стих.

1903

Эпилог

1

Я, гений Игорь Северянин,

Своей победой упоен:

Я повсеградно оэкранен!

Я повсесердно утвержден!

От Баязета к Порт-Артуру

Черту упорную провел.

Я покорил литературу!

Взорлил, гремящий, на престол!

Я — год назад — сказал: «Я буду!»

Год отсверкал, и вот — я есть!

Среди друзей я зрил Иуду,

Но не его отверг, а — месть.

«Я одинок в своей задаче!» —

Прозренно я провозгласил.

Они пришли ко мне, кто зрячи,

И, дав восторг, не дали сил.

Нас стало четверо, но сила

Моя, единая, росла.

Она поддержки не просила

И не мужала от числа.

Она росла в своем единстве,

Самодержавна и горда, —

И, в чаровом самоубийстве,

Шатнулась в мой шатер орда...

От снегоскалого гипноза

Бежали двое в тлен болот;

У каждого в плече заноза, —

Зане болезнен беглых взлет.

Я их приветил: я умею

Приветить все, — божи, Привет!

Лети, голубка, смело к змию!

Змея, обвей орла в ответ!

2

Я выполнил свою задачу,

Литературу покорив.

Бросаю сильным наудачу

Завоевателя порыв.

Но, даровав толпе холопов

Значенье собственного «я»,

От пыли отряхаю обувь,

И вновь в простор — стезя моя.

Схожу насмешливо с престола

И, ныне светлый пилигрим,

Иду в застенчивые долы,

Презрев ошеломленный Рим.

Я изнемог от льстивой свиты,

И по природе я взалкал.

Мечты с цветами перевиты,

Росой накаплен мой бокал.

Мой мозг прояснили дурманы,

Душа влечется в примитив.

Я вижу росные туманы!

Я слышу липовый мотив!

Не ученик и не учитель,

Великих друг, ничтожных брат,

Иду туда, где вдохновитель

Моих исканий — говор хат.

До долгой встречи! В беззаконце

Веротерпимость хороша.

В ненастный день взойдет, как солнце,

Моя вселенская душа!

1912

***

На шее мелких четок ряд,

В широкой муфте руки прячу,

Глаза рассеянно глядят

И больше никогда не плачут.

И кажется лицо бледней

От лиловеющего шелка,

Почти доходит до бровей

Моя незавитая челка.

И не похожа на полет

Походка медленная эта,

Как будто под ногами плот,

А не квадратики паркета.

А бледный рот слегка разжат,

Неровно трудное дыханье,

И на груди моей дрожат

Цветы небывшего свиданья.

1913

Себе, любимому, посвящает

эти строки автор

Четыре.

Тяжелые, как удар.

«Кесарево кесарю — богу богово».

А такому,

как я,

ткнуться куда?

Где для меня уготовано логово?

Если бы я был

маленький,

как Великий океан, —

на цыпочки б волн встал,

приливом ласкался к луне бы.

Где любимую найти мне,

такую, как и я?

Такая не уместилась бы в крохотное небо!

О, если б я нищ был!

Как миллиардер!

Что деньги душе?

Ненасытный вор в ней.

Моих желаний разнузданной орде

не хватит золота всех Калифорний.

Если б быть мне красноязычным,

как Данте

или Петрарка!

Душу к одной зажечь!

Стихами велеть истлеть ей!

И слова

и любовь моя —

триумфальная арка:

пышно,

бесследно пройдут сквозь нее

любовницы всех столетий.

О, если б был я

тихий,

как гром, —

ныл бы,

дрожью объял бы земли одряхлевший скит.

Я если всей его мощью

выреву голос огромный, —

кометы заломят горящие руки,

бросаясь вниз с тоски.

Я бы глаз лучами грыз ночи —

о, если б был я

тусклый, как солнце!

Очень мне надо

сияньем моим поить

земли отощавшее лонце!

Пройду,

любовищу мою волоча.

В какой ночи

бредовой,

недужной

какими Голиафами я зачат —

такой большой

и такой ненужный?

1916 (?)

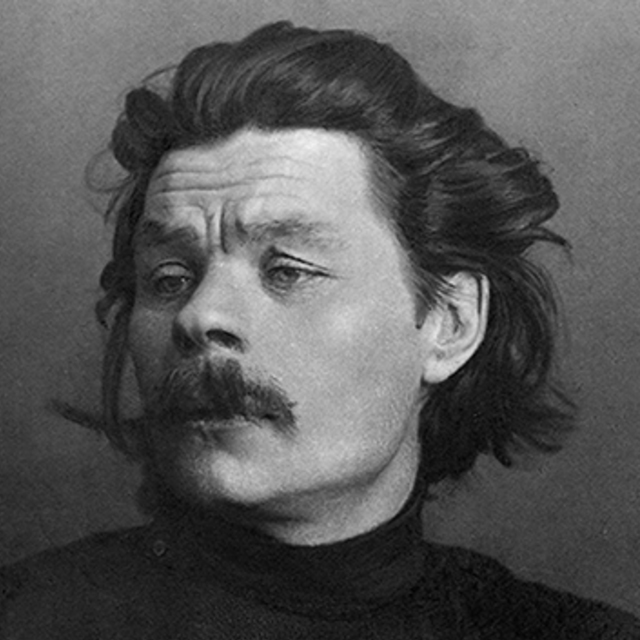

Из поэморомана «Илья Радалет»

I

— Лаборатория для медицинских исследований —

— Зайду, отдам свою кровь исследовать, —

Пусть посмотрят, из чего состоит моя кровь;

Конечно, там нет ни разных спиралей, ни запятых, ни палочек;

Может быть, найдут в ней что-нибудь новое,

От чего я такой органный, — величественный, простой и радостный...

Сегодня день моего рожденья;

Мои родители, люди самые обыкновенные,

Держали меня в комнатах до девятилетнего возраста,

Заботились обо мне по-своему,

Не пускали меня на улицу,

Приучили не играть с дворовыми мальчиками,

А с моими сестрами сидеть скромно у парадной лестницы

На холщевых складных табуретках.

Отец мой садился рядом со мною,

Рассказывал неинтересное

О каких-то своих турецких походах.

Вечерами я садился на подоконник,

Смотрел на улицу, на фонари керосиновые,

А отец мыл чайные чашки и стаканы,

И не потому, что у нас прислуги не было,

А потому, что ему нечего было делать,

Как всякому отставному воину;

При свете утра и стеариновой свечки,

Когда в комнатах тени желто-голубые,

Я сам научился читать азбуку;

Мне также хотелось учиться музыке,

Но на нашем рояле не действовали клавиши;

Я тихо плакал, когда пели в русском соборе,

И в особенности, когда в костеле орган играл;

У меня не было ни богатой библиотеки,

Ни бонн, ни гувернанток, ни хороших учительниц,

Была картавая белобрысая барышня,

Немка Люция Эдуардовна Виссор;

К гимназическому экзамену

Меня приготовлял бритый восьмиклассник...

Как его фамилия? — кажется, Швейдель.

Был я мальчиком скромным, боязливым,

Не дружился с товарищами,

Перешел в следующий класс с листом похвальным;

Через год меня взяли из гимназии,

Продали за пять рублей мое пальто гимназическое,

Увезли из южного города,

Отдали весной в казенный пансион.

Помню: мои новые товарищи

Меня больно поколотили

За то, что как-то сказал я,

Совсем для себя неожиданно,

Что я выше всякого начальства

И что, по-моему, бога нет...

Нет ничего хуже, чем жизнь в общежитии,

— Зачем меня отдали в казенное зданье, —

Я так завидовал гуляющим гимназистам.

Потом — военная служба, то же общежитие,

Люди для меня из школьных зверенышей

Превратились в двулапых животных.

Потом — война... только глупые или корыстные

Могут подставлять свои лбы под гранаты,

Быть героями в стадных делах;

Я, сидя в окопах, однажды не вытерпел,

Схватил револьвер, обернул дуло тряпкою,

Прицелился, выстрелил в нижнюю часть ноги,

Промахнулся — отлетел только сапожный ремень...

А теперь наконец я свободен,

Могу зажить своею жизнью,

Могу носить не казенное платье,

Могу гулять, когда мне вздумается,

Могу заниматься делами любимыми,

Могу жить в собственной квартире в полном одиночестве!

— Вот почему я такой радостный,

А кровь у меня, как у всех людей,

С разными там инфузорными палочками!..

Но все-таки удивительно,

Если вспомнить мое прошлое,

Отчего я как-то сам по себе знаю все, что мне нужно,

Отчего стал я радостным, успокоенным, дерзающим,

Безгрешным, нечувствующим ни к кому ни малейшей злобы,

Требующим только одного от своих современников —

Они должны знать мою фамилию;

Отчего ощутил себя человеком будущего,

Не любящим ни религии, ни таинственностей, ни отечества...

Пойду в закусню — закажу себе обед именинный...

— Зачем вы, гражданин, толкаетесь и хихикаете? —

Это я толкаюсь? — нисколько. — Ну тогда простите...

И теперь в моей новой, моей радостной жизни

Нужны мне друзья, люди на меня хоть немного похожие.

Хочется крикнуть евангельским голосом,

Как принято, когда хотят сказать торжественное:

— Приидите ко мне все дерзающие,

Величественные, полнотелые, лицом прекрасные,

Свободные и простые,

Разгуливающие праздно по улицам,

Живущие только для того, чтобы жить!

Начало 1920-х

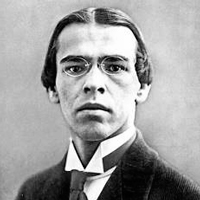

Перед зеркалом

Nel mezzo del cammin di nostra vita.

Я, я, я. Что за дикое слово!

Неужели вон тот — это я?

Разве мама любила такого,

Желто-серого, полуседого

И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине летом

Танцевавший на дачных балах, —

Это я, тот, кто каждым ответом

Желторотым внушает поэтам

Отвращение, злобу и страх?

Разве тот, кто в полночные споры

Всю мальчишечью вкладывал прыть, —

Это я, тот же самый, который

На трагические разговоры

Научился молчать и шутить?

Впрочем — так и всегда на средине

Рокового земного пути:

От ничтожной причины — к причине,

А глядишь — заплутался в пустыне,

И своих же следов не найти.

Да, меня не пантера прыжками

На парижский чердак загнала.

И Виргилия нет за плечами, —

Только есть одиночество — в раме

Говорящего правду стекла.

1924

***

Это какая улица?

Улица Мандельштама.

Что за фамилия чортова —

Как ее ни вывертывай,

Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,

Нрава он был не лилейного,

И потому эта улица

Или, верней, эта яма

Так и зовется по имени

Этого Мандельштама...

1935

***

Я уеду, я уеду

по открытию воды!..

Не ищи меня по следу —

смоет беглые следы.

А за мною для начала

все мосты поразведут

и на пристанях-вокзалах

даже справок не дадут.

...Вспоминай мой легкий голос

голос песенки простой,

мой послушный мягкий волос

масти светло-золотой...

Но не спрашивай прохожих

о приметах — не поймут:

новой стану, непохожей,

не известной никому.

И когда вернусь иная,

возмужалой и простой.

поклонюсь — и не узнаешь,

кто здоровался с тобой.

Но внезапно затоскуешь,

спросишь, руку не отняв:

— Ты не знаешь ли такую,

разлюбившую меня?

— Да,— отвечу,— я встречала

эту женщину в пути.

Как она тогда скучала —

места не могла найти...

Не давала мне покою,

что-то путала, плела...

Чуждой власти над собою

эта женщина ждала.

Я давно рассталась с нею,

я жила совсем одна,

я судить ее не смею

и не знаю, где она.

1936

***

Как я им должен быть отвратителен! —

С собачьими глазами.

Медли-тельно-предупреди-тельно

прохаживающийся по казарме.

Внимательнейший: — простите, я вас — не?..

— А, к матери, слоняются тут, как во сне.

Но я не сонный — я заторможённый.

Зато как на меня смотрят мальчики со скрипками,

библейские мальчики со скрипками, —

во все свои лампочки — лампеня —

во все свои — светят — черные и карие,

во все свои — черт знает какие, —

такие, какие и у меня.

1940-е

***

Вы не знаете Холина

И не советую знать

Это такая сука

Это такая *****

Голова —

Пустой горшок

Стихи —

Рвотный порошок

Вместо ног

Ходули

В задницу ему воткнули

Сам не кует не косит

Есть за троих просит

Как только наша земля

Этого гада носит

***

Меня не обгонят — я не гонюсь.

Не обойдут — я не иду.

Не согнут — я не гнусь.

Я просто слушаю людскую беду.

Я гореприемник и я вместительней

радиоприемников всех систем,

берущих все — от песенки

обольстительной

до крика — всем, всем, всем.

Я не начальство: меня не просят.

Я не полиция: мне не доносят.

Я не советую, не утешаю.

Я обобщаю и возглашаю.

Я умещаю в краткие строки,

в двадцать плюс-минус десять строк

семнадцатилетние длинные сроки

и даже смерти бессрочный срок.

На все веселье поэзии нашей,

на звон, на гром, на сложность, на блеск

нужен простой, как ячная каша,

нужен один, чтоб звону без.

И я занимаю это место.

Автопортрет

Он тощ, словно сучья. Небрит и мордаст.

Под ним третьи сутки трещит мой матрац.

Чугунная тень по стене нависает.

И губы вполхари, дымясь, полыхают.

«Приветик, — хрипит он, — российской поэзии.

Вам дать пистолетик? А, может быть, лезвие?

Вы — гений? Так будьте ж циничнее к хаосу...

А может, покаемся?..

Послюним газетку и через минутку

свернем самокритику, как самокрутку?..»

Зачем он тебя обнимет при мне?

Зачем он мое примеряет кашне?

И щурит прищур от моих папирос...

Чур меня! Чур!

SOS!

1963

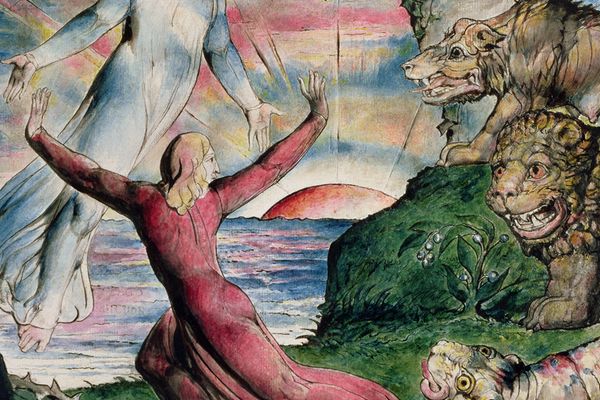

Элегия на рентгеновский снимок моего черепа

Он с Марсия живого кожу снял.

И такова судьба земных флейтистов,

И каждому, ревнуя, скажет в срок:

«Ты меду музыки лизнул, но весь ты в тине,

Все тот же грязи ты комок,

И смерти косточка в тебе посередине».

Был богом света Аполлон,

Но помрачился —

Когда ты, Марсий, вкруг руки

Его от боли вился.

И вот теперь он бог мерцанья,

Но вечны и твои стенанья.

И мой Бог, помрачась,

Мне подсунул тот снимок,

Где мой череп, светясь,

Выбыв из невидимок,

Плыл, затмив вечер ранний,

Обнажившийся сад;

Был он — плотно-туманный —

Жидкой тьмою объят,

В нем сплеталися тени и облака,

И моя задрожала рука.

Этот череп был мой,

Но меня он не знал,

Он подробной отделкой

Похож на турецкий кинжал —

Он хорошей работы,

И чист он и тверд,

Но оскаленный этот

Живой еще рот...

Кость! Ты долго желтела,

Тяжелела, как грех,

Ты старела и зрела, как грецкий орех, —

Для смерти подарок.

Обнаглела во мне эта желтая кость,

Запахнула кожу, как полсть,

Понеслася и правит мной,

Тормозя у глазных арок.

Вот стою перед Богом в тоске

И свой череп держу я в дрожащей руке, —

Боже, что мне с ним делать?

В глазницы ли плюнуть?

Вино ли налить?

Или снова на шею надеть и носить?

И кидаю его — это легкое с виду ядро,

Он летит, грохоча, среди звезд, как ведро.

Но вернулся он снова и, на шею взлетев, напомнил мне для утешенья:

Давно в гостях — на столике — стоял его собрат, для украшенья,

И смертожизнь он вел засохшего растенья,

Подобьем храма иль фиала, —

Там было много выпито, но не хватало,

И некто тот череп взял и обносить гостей им стал,

Чтобы собрать на белую бутылку,

Монеты сыпались, звеня, по темному затылку,

А я его тотчас же отняла,

Поставила на место — успокойся,

И он котенком о ладонь мою потерся.

За это мне наградой будет то,

Что череп мой не осквернит никто —

Ни червь туда не влезет, ни новый Гамлет в руки не возьмет.

Когда наступит мой конец — с огнем пойду я под венец.

Но странно мне другое — это

Что я в себе не чувствую скелета,

Ни черепа, ни мяса, ни костей,

Скорее же — воронкой после взрыва,

Иль памятью потерянных вестей,

Туманностью или туманом,

Иль духом, новой жизнью пьяным.

Но ты мне будешь помещенье,

Когда засвищут Воскресенье.

Ты — духа моего пупок,

Лети скорее на Восток.

Вокруг тебя я пыльным облаком

Взметнусь, кружась, твердея в Слово,

Но жаль, что старым, нежным творогом

Тебя уж не наполнят снова.

1972

***

Я входил вместо дикого зверя в клетку,

выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,

жил у моря, играл в рулетку,

обедал черт знает с кем во фраке.

С высоты ледника я озирал полмира,

трижды тонул, дважды бывал распорот.

Бросил страну, что меня вскормила.

Из забывших меня можно составить город.

Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,

надевал на себя что сызнова входит в моду,

сеял рожь, покрывал черной толью гумна

и не пил только сухую воду.

Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,

жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.

Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;

перешел на шепот. Теперь мне сорок.

Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.

Только с горем я чувствую солидарность.

Но пока мне рот не забили глиной,

из него раздаваться будет лишь благодарность.

1980

***

Я памятник себе...

Я добрый, красивый, хороший

и мудрый, как будто змея.

Я женщину в небо подбросил —

и женщина стала моя.

Когда я с бутылкой «Массандры»

иду через весь ресторан,

весь пьян, как воздушный десантник,

и ловок, как горный баран,

все пальцами тычут мне в спину,

и шепот вдогонку летит:

он женщину в небо подкинул,

и женщина в небе висит...

Мне в этом не стыдно признаться:

когда я вхожу, все встают

и лезут ко мне обниматься,

целуют и деньги дают.

Все сразу становятся рады

и словно немножко пьяны,

когда я читаю с эстрады

свои репортажи с войны,

и дело до драки доходит,

когда через несколько лет

меня вспоминают в народе

и спорят, как я был одет.

Решительный, выбритый, быстрый,

собравший все нервы в комок,

я мог бы работать министром,

командовать крейсером мог.

Я вам называю примеры:

я делать умею аборт,

читаю на память Гомера

и дважды сажал самолет.

В одном я виновен, но сразу

открыто о том говорю:

я в космосе не был ни разу,

и то потому, что курю...

Конечно, хотел бы я вечно

работать, учиться и жить

во славу потомков беспечных

назло всем детекторам лжи,

чтоб каждый, восстав из рутины,

сумел бы сказать, как и я:

я женщину в небо подкинул —

и женщина стала моя!

1980-е

Долина Дагестана

В полдневный зной в долине Дагестана

С свинцом в груди лежал недвижим я

Я! Я лежал — Пригов Дмитрий Александрович

Кровавая еще дымилась рана

По капле кровь сочилась — не его! не его! — моя!

И снилась всем, а если не снилась — то приснится

долина Дагестана

Знакомый труп лежит в долине той

Мой труп. А может, его. Наш труп!

Кровавая еще дымится наша рана

И кровь течет-течет-течет хладеющей струей.

1980-е

***

Я, Павлова Верка,

сексуальная контрреволюционерка,

ухожу в половое подполье,

иде же буду, вольно же и невольно,

пересказывать Песнь Песней

для детей. И выйдет Муха-Цокотуха.

Позолочено твое брюхо,

возлюбленный мой!

1990-е

***

Благодаря видео на YouTube

Все узнали, что я урод.

Я, конечно, узнал последним.

Слава Богу, быть уродом не преступление.

Пойду в «Связной». Положу на телефон.

Прикуплю памяти.

Лет через десять на YouTube

можно будет прослушать телефонные разговоры.

Мне придется признать, что это мой голос и мои слова.

Лет через двадцать на YouTube

начнут транслировать мысли.

Я прочитаю свои последним и ужаснусь.

Позже, позже каждый желающий в онлайне

Сможет смотреть, как я разлагаюсь в земле.

Медленно.

Или сгораю в печи.

Быстро.

Но я этого не увижу

и потому никогда не узнаю, что умер.

Я буду верить, что красив, как бог,

Что голос мой как шелест листвы,

И мысли мои светлы, мудры и бессмертны.

И мы еще встретимся на YouTube.

2009

***

«Когда я... и так далее — приглашу тех,

кто действительно разбирает буквы, и не только.

Но и тех, кто относится с приязнью к иному.

Вероятно даже открою папки, где фотографии.

Не возражаю, мало кому будут известны лица,

к которым склонюсь. Письма, записи, прочее;

их делал за деньги и не только. Кто говорит?

Чтобы увидеть получше, опущу голову (диоптрии).

Но то, что увижу, — мне не понять. Кто увидит?

Себе — ничего. Потому что ничего есть ничего,

если открыть папки, шкафы, столы, мир, мел,

окна, любые перечисления, перевернуть чашку,

разбить очки и расколоть раковину».

Кто за это заплатит? Например, за бумагу? Когда?

Конец 2000-х

***

Было, не осталося ничего подобного:

Сдобного-съедобного, скромного-стыдобного.

Чувства раздвигаются, голова поет,

Грязно-белый самолет делает полет.

Ничего под праздники не осталось голого:

Ты держись за поручни, я держусь за голову,

У нее не ладятся дела с воротником,

И мигает левый глаз поворот-ни-ком.

(Горит золотая спица,

В ночи никому не спится.

— ЮКОС, ЮКОС,

Я Джордж Лукас.

Как вам теперь? покойно?

Что ваши жены-детки?

Все ли звездные войны

Видно в вечерней сетке?

Спилберг Стиви,

Что там у нас в активе?

Софья Коппола,

Где панорама купола?

Ларс фон Триер,

Хватит ли сил на триллер?)

Летчица? наводчица; начинаю заново,

Забываю отчество, говорю: Чертаново,

Говорит Чертаново, Банный, как прием?

Маша и Степанова говорят: поем.

А я ни та, ни ся, — какие? я сижу в своем уму,

И называть себя Марией горько сердцу моему,

Я покупаю сигареты и сосу из них ментол,

Я себя, как взрывпакеты, на работе прячу в стол,

А как стану раздеваться у Садового кольца —

С нервным тиком, в свете тихом обручального кольца —

Слезы умножаются, тьма стоит промеж,

Мама отражается,

Говорит: поешь.

2010

***

Старухе небольшого роста,

Мне все одно и все едино.

Я создавалась так же просто,

Как создавался Буратино.

Не надо говорить напрасно,

Что с возрастом деревенела.

Я скрипка. Пусть вам будет ясно:

Я даже без смычка звенела.

2012