Эмиграция как парад уродов

1. Я — урод

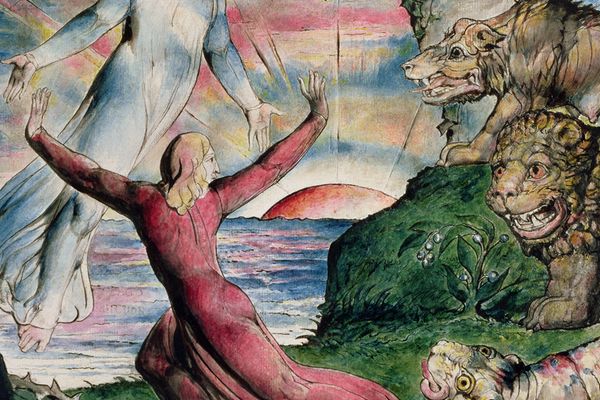

Лирический герой стихотворения «Перед зеркалом» не только перестает осознавать собственную идентичность, но и испытывает отторжение от самого себя:

Неужели вон тот — это я?

Разве мама любила такого,

Желто-серого, полуседого

И всезнающего, как змея?

«Перед зеркалом», 1924

В «Европейской ночи» — последнем эмигрантском сборнике Ходасевича (Париж, 1927) — тема эмоционального неприятия своего «я» настойчиво повторяется на разные лады. Иногда она прочитывается между строк, подразумевается всей безысходностью и тоскливостью эмигрантской жизни, а иногда прямо проговаривается. В последнем случае отторжение от «я» сопровождается и телесными метаморфозами. Так, в «Перед зеркалом» герой сейчас, в момент говорения, становится «полуседым» и «желто-серым» (а до этого, очевидно, был или виделся самому себе совсем другим).

В других эмигрантских стихах Ходасевича телесные метаморфозы героя проявляются еще отчетливее. Так, ощущение распада собственной личности передается сначала через фиксирование неприятных физиологических ощущений, а потом — через метафору взрыва и сравнение с грязью:

И в этой жизни мне дороже

Всех гармонических красот —

Дрожь, пробежавшая по коже,

Иль ужаса холодный пот,Иль сон, где, некогда единый, —

Взрываюсь, разлетаюсь я,

Как грязь, разбрызганная шиной

По чуждым сферам бытия.

«Весенний лепет не разнежит...», 1923

В стихотворении «Берлинское» герой, сидящий за столиком в кафе, видит свое отражение в проезжающем по улице трамвае:

И там, скользя в ночную гнилость,

На толще чуждого стекла

В вагонных окнах отразилась

Поверхность моего стола, —И проникая в жизнь чужую,

Вдруг с отвращеньем узнаю

Отрубленную, неживую

Ночную голову мою.

«Берлинское», 1922

Перед нами своего рода вариация того же мотива, что и в «Перед зеркалом», только в «Берлинском» зеркало оказывается случайным и потому как бы точнее отражает внезапную правду о лирическом герое.

2. Все — уроды

Не только лирический герой, но и другие обитатели отталкивающего мира «Европейской ночи» зачастую наделены физическими недостатками. Заглавный герой стихотворения «Слепой» (1922–1923) «бродит наугад» и «бормочет сам с собой». Один из персонажей знаменитой второй «Баллады» — инвалид, идущий в кино удивляться «идиотствам Шарло» (то есть Чарли Чаплина):

Мне невозможно быть собой,

Мне хочется сойти с ума,

Когда с беременной женой

Идет безрукий в синема. <...>За что свой незаметный век

Влачит в неравенстве таком

Беззлобный, смирный человек

С опустошенным рукавом?

«Баллада», 1925

Портной Джон из другой баллады — стилизованной — становится жертвой трагического недоразумения: он умер на войне, его правую руку «снесло снарядом прочь», а в гроб положили другую, плотничью:

«Пускай я грешник и злодей,

А плотник был святой, —

Но невозможно мне никак

Лежать с его рукой!»Так на блаженных высотах

Все сокрушался Джон.

Но хором ангельской хвалы

Был голос заглушен.

«Джон Боттом», 1926

Раз даже посмертное существование героев «Европейской ночи» отягощено телесной ущербностью, то неудивительно, что и мифологические персонажи становятся носителями физических изъянов. Так, каинова печать оказывается кожной болезнью:

А по пескам, жарой измаян,

Средь здоровеющих людей

Неузнанный проходит Каин

С экземою между бровей.

«У моря, 1», 1922

На этом фоне следующие строки могут прочитываться не только как экспрессивная, но и как буквальная характеристика людей:

Уродики, уродища, уроды

Весь день озерные мутили воды.

«Дачное», 1923–1924

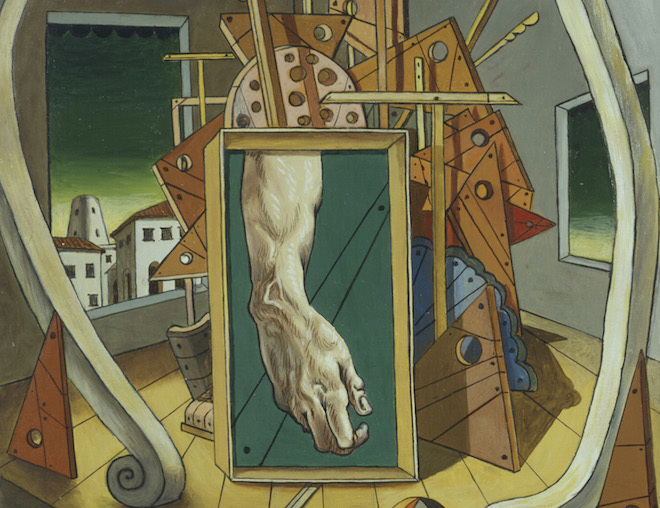

3. Фантомные боли

Почему же для Ходасевича так важно было переживать как свою метафорическую физическую ущербность, так и телесные недостатки своих героев? Это притом что поэтический мир «Европейской ночи» и без таких образов нельзя охарактеризовать иначе, чем мрачный и безысходный.

Ответ здесь, по-видимому, заключается в однажды найденной метафоре. В ноябре 1922 года поэт, лишь недавно оказавшийся в эмиграции, писал своему близкому другу литературоведу Михаилу Гершензону:

«У меня бывает такое чувство, что я сидел-сидел на мягком диване, очень удобно, — а ноги-то отекли, надо встать — не могу. <...> Я здесь <в эмиграции> не равен себе, а я здесь минус что-то, оставленное в России, при том болящее и зудящее, как отрезанная нога, которую чувствую нестерпимо отчетливо, а возместить не могу ничем. И в той или иной степени, с разными изменениями, это есть или будет у всех. И у Вас. Я купил себе очень хорошую пробковую ногу <...> танцую на ней (т. е. пишу стихи), так что как будто и незаметно, — а знаю, что на своей я бы танцевал иначе, может быть, даже хуже, но по-своему, как мне полагается при моем сложении, а не при пробковом. <...> Пока что — жутко».

В метафорике этого письма эмиграция и сочинение стихов напрямую увязываются с инвалидностью. Это объясняет, почему и лирический герой Ходасевича, и персонажи его поздних стихов так щедро наделены телесными изъянами: все они являлись представителями мира эмиграции, который по своей сути мыслился поэтом как «минус что-то, оставленное в России».