Кого обидел Ходасевич

Бальмонта

— В литературных кругах Москвы слова о «вечной юности» Бальмонта давно сделались общим местом. Но с каждой новой книгой его приходится с огорчением убеждаться, что слова эти верны только до тех пор, пока имеется в виду действительно неиссякаемая способность поэта писать, писать и писать.

«Русская поэзия. Обзор» (1914)

Куприна

— Русские писатели любили ездить за границу, но ездили по-другому. Прочтите письма Фонвизина к Панину. Вспомните Тургенева в литературных салонах Парижа. Жизнь Гоголя в Риме — целая поэма. А в «путешествиях» Куприна — все какие-то кабаки, боксеры, сутенеры, лавочники, извозчики, крупье.

«А. Куприн и Европа» (1914)

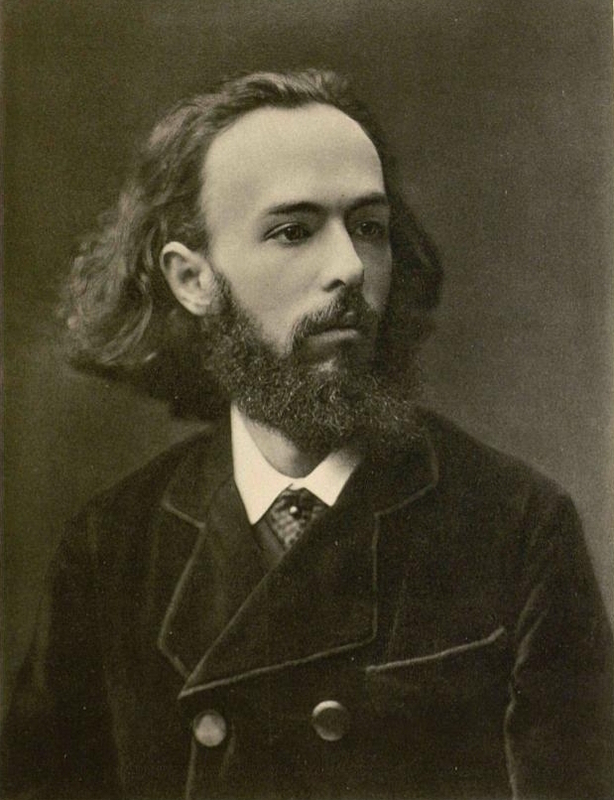

Кузмина

— Написана она [книга Михаила Кузмина] не совсем хорошим русским языком, но и это не особенно важно, потому что — повторяем — в такой затее, как «Венецианские безумцы», все дело — в художнике, а не в авторе. Так, очевидно, было на сцене — так и в книге: рисунки г. Судейкина прекрасны, а комедии г. Кузмина, по совести говоря, могло и не быть.

[Рец. на кн.:] М. Кузмин. Венецианские безумцы. Комедия. М., 1915.

Футуристов (и походя — Мандельштама)

— Думаем, что самому Мандельштаму не удалось бы объяснить многое из им написанного. Теоретикам «заумной» поэзии следует глубоко почитать Мандельштама: он первый, и пока только он один, на собственном примере доказывает, что заумная поэзия имеет право на существование. Сделать это ему помогли поэтический дар, ум и образованность, т. е. то, чего начисто лишены были бедные «мэтры» российского футуризма.

[Рец. на кн.:] О. Мандельштам. Tristia. СПб., Берлин, 1922.

Цветаеву

— Книги ее [Цветаевой] — точно бумажные «фунтики» ералаша, намешанного рукой взбалмошной: ни отбора, ни обработки. Цветаева не умеет и не хочет управлять своими стихами. То, ухватившись за одну метафору, развертывает она ее до надоедливости; то, начав хорошо, вдруг обрывает стихотворение, не использовав открывающихся возможностей; не умеет она «поверять воображение рассудком» — и тогда стихи ее становятся нагромождением плохо вяжущихся метафор. Еще менее она склонна заботиться о том, как слово ее отзовется в читателе, и уж совсем никогда не думает о том, верит ли сама в то, что говорит. <...> В конце концов — со всех страниц «Ремесла» и «Психеи» на читателя смотрит лицо капризницы, очень даровитой, но всего лишь капризницы, может быть — истерички: явления случайного, частного, преходящего. Таких лиц всегда много в литературе, но история литературы их никогда не помнит.

[Рец. на кн.:] М. Цветаева. Ремесло. Берлин, 1923. М. Цветаева. Психея. Романтика. Берлин, 1923.

Бабеля и Пильняка

— Чего, действительно, много явилось в Советской России — это посредственностей (хотя и из них некоторые только выдвинулись в последние годы благодаря их «сочувствию» советской власти). <...> Так, Пильняк распадается на Ремизова и непонятного им <советским читателям> Андрея Белого, а знаменитый Бабель — это третий сорт Горького, приправленный, смотря по сюжету, то Горбуновым, то Юшкевичем.

«Там или здесь?» (1925)

Пролетариат

— Когда один годовалый ребенок умеет говорить «папа», а другой «папа» да еще «мама», а третий — «папа», «мама» да еще «няня» — то мы о нем говорим: ишь, какой молодчина! Но если ввалится в комнату почтенный мужчина лет шестидесяти шести, как пролетарский поэт Нечаев, родившийся в 1859 году, и тоже заладит «папа», «мама» да «няня», то это уж вовсе не молодчина.

«Пролетарские поэты» (1925)

Надсона и Апухтина

— Неохотно, с трудом признавая хорошее, «масса» еще более неохотно развенчивает посредственностей, которых некогда возлюбила. На наших глазах поклонники Надсона и Апухтина вымирают, но не сдаются.

«Заметки о стихах. II. Конкурс „Звена“» (1926)

Пастернака

— Но одно дело со-чувствовать, со-существовать с поэтом, другое — решать крестословицы, чтобы убедиться, после трудной работы, что время и усилия потрачены даром, что короткий и бедный смысл не вознаграждает нас за ненужную возню с расшифрованием. Кому охота колоть твердые, но пустые орехи? Расколов пяток, мы с легким сердцем выбрасываем все прочие за окно. Однажды мы с Андреем Белым часа три трудились над Пастернаком. Но мы были в благодушном настроении и лишь весело смеялись, когда после многих усилий вскрывали под бесчисленными капустными одежками пастернаковых метафор и метонимий — крошечную кочерыжку смысла.

«Парижский альбом. II» (1926)

Шкловского

— Правда, когда Виктор Шкловский, глава формалистов, пишет, что единственный двигатель Достоевского — желание написать авантюрно-уголовный роман, а все «идеи» Достоевского суть лишь случайный, незначащий материал, «на котором он работает», то самим Шкловским движет, конечно, только младенческое незнание, неподозревание о смысле и значении этих «идей». Я хорошо знаю писания Шкловского и его самого. Это человек несомненного дарования и выдающегося невежества. О темах и мыслях, составляющих роковую, трагическую ось русской литературы, он, кажется, просто никогда не слыхал. Шкловский, когда он судит о Достоевском или о Розанове, напоминает того персонажа народной сказки, который, повстречав похороны, отошел в сторону и, в простоте душевной, сыграл на дудочке.

«О формализме и формалистах» (1927)

Маяковского

— Каюсь: прозвище «декольтированная лошадь» надолго с того вечера утвердилось за юношей... А юноша этот был Владимир Маяковский. Это было его первое появление в литературной среде или одно из первых. С тех пор лошадиной поступью прошел он по русской литературе — и ныне, сдается мне, стоит уже при конце своего пути. Пятнадцать лет — лошадиный век. <...>

Маяковский быстро сообразил, что заумная поэзия — белка в колесе. Для практического человека, каким он был, в отличие от полоумного визионера Хлебникова, тупого теоретика Кручёных и несчастного шута Бурлюка, — в «зауми» делать было нечего. И вот, не теоретизируя вслух, не высказываясь прямо, Маяковский без лишних рассуждений, на практике своих стихов подменил борьбу с содержанием (со всяким содержанием) — огрублением содержания. По отношению к руководящей идее группы это было полнейшей изменой, поворотом на сто восемьдесят градусов. <...>

«Маяковский — поэт рабочего класса». Вздор. Был и остался поэтом подонков, бездельников, босяков просто и «босяков духовных». <...> Пафос погрома и мордобоя — вот истинный пафос Маяковского.

«Декольтированная лошадь» (1927)

Тынянова

— «Смерть Вазир-Мухтара» — нечто до того бездушное, вычурное, лживое, что трудно одолеть к нему отвращение. Такие образцы стиля, как, например: «У Грибоедова было тонкое белье и была родина», — достойны Эренбурга.

«Литературная хроника» (1927)

— Трехфабульное строение «Восковой персоны», пожалуй, действительно открывало Тынянову возможность развить сюжет сложно и оригинально. Но Тынянов лишен дарования, вот в чем беда.

«Восковая персона» (1931)

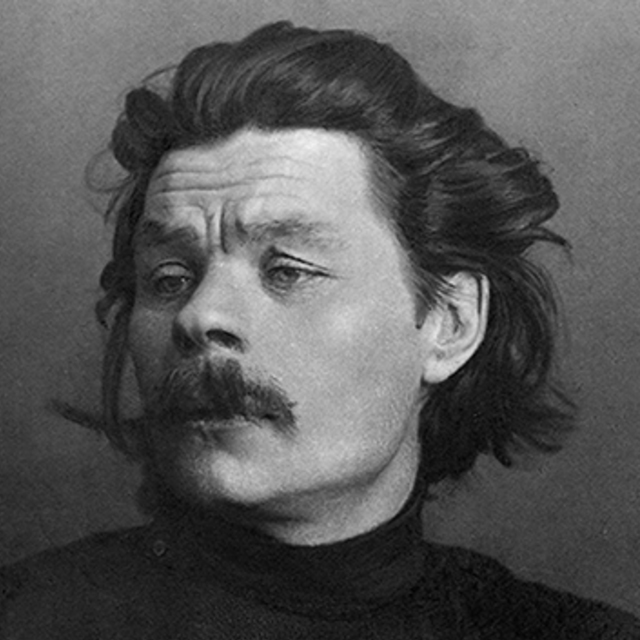

Горького

1910-е годы © Мультимедиа-арт-музей

— Горький есть человек несомненного и незаурядного литературного дарования. У него — зоркий глаз и умение весьма выразительно передать то, что сей глаз наблюдает. Свойства эти встречаются вовсе не так уж часто, и отрицать известную ценность их, так же как их наличность у Горького, было бы неправдиво. Эти свойства дали возможность Горькому, наряду с вещами слабыми, написать немало вещей беллетристически ценных, в которых умная зоркость автора зачастую компенсирует интеллектуальную его незначительность. Но как мыслитель вообще и как литературный теоретик в частности, Горький слаб. Чем реже он выступает на этом поприще, тем для него лучше.

«Научный камуфляж. — Советский Державин. — Горький о поэзии» (1933)

Этому «великому реалисту» <Максиму Горькому> поистине нравилось только все то, что украшает действительность, от нее уводит, или с ней не считается, или просто к ней прибавляет то, чего в ней нет. Я видел немало писателей, которые гордились тем, что Горький плакал, слушая их произведения. Гордиться особенно нечем, потому что я, кажется, не помню, над чем он не плакал, — разумеется, кроме совершенной какой-нибудь чепухи. <...> Его потрясало и умиляло не качество читаемого, а самая наличность творчества, тот факт, что вот — написано, создано, вымышлено. <...> Он не стыдился плакать и над своими собственными писаниями: вторая половина каждого рассказа, который он мне читал, непременно тонула в рыданиях, всхлипываниях и протирании затуманенных очков. <...> Была, наконец, одна область, в которой он себя сознавал беспомощным, — и страдал от этого самым настоящим образом.

— А скажите, пожалуйста, что, мои стихи очень плохи?

— Плохи, Алексей Максимович.

— Жалко. Ужасно жалко. Всю жизнь я мечтал написать хоть одно хорошее стихотворение.

Он смотрит вверх грустными, выцветшими глазами, потом вынужден достать платок и утереть их.

«Некрополь» (1939)

Гумилева

— Сейчас, когда все в мире очень сурово и очень серьезно, поэзия Гумилева, так же как брюсовская поэзия, звучит глубочайшим пережитком, каким-то голосом из того мира, в котором еще можно было беспечно играть в трагедию. Голос этот для нас уже чужд, у нас осталось к нему историческое любопытство, но нужды в нем мы уже не испытываем.

«О Гумилеве» (1936)

— Блок был мистик, поклонник Прекрасной Дамы, — и писал кощунственные стихи не только о ней. Гумилев не забывал креститься на все церкви, но я редко видал людей, до такой степени не подозревающих о том, что такое религия.

«Некрополь» (1939)

Брюсова

— В эротике Брюсова есть глубокий трагизм, но не онтологический, как хотелось бы думать самому автору, — а психологический: не любя и не чтя людей, он ни разу не полюбил ни одной из тех, с кем случалось ему «припадать на ложе». Женщины брюсовских стихов похожи одна на другую, как две капли воды: это потому, что он ни одной не любил, не отличал, не узнал. Возможно, он действительно чтил любовь. Но любовниц своих он не замечал.

— Закончив «Огненного ангела», он посвятил книгу Нине <Петровской> и в посвящении назвал ее «много любившей и от любви погибшей». Сам он, однако же, погибать не хотел. Исчерпав сюжет и в житейском, и в литературном смысле, он хотел отстраниться, вернувшись к домашнему уюту, к пухлым, румяным, заботливою рукой приготовленным пирогам с морковью, до которых был великий охотник.

«Некрополь» (1939)