Вадим Басс: «Мир не должен состоять из шедевров»

Историк искусства о переоценке советского, страхах петербуржца, диссидентской архитектуре, курьезном здании КГБ и фу-глобализации

— Вы из Петербурга — как вообще петербуржец себя ощущает в московском пространстве?

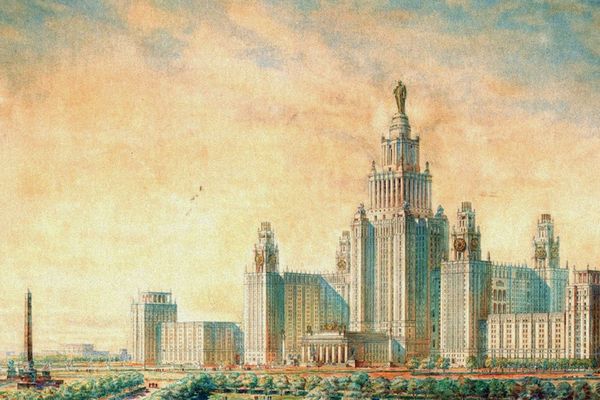

— Для любого приезжающего в принципе Москва особенно уютной никогда не была. Она уютна для людей, которые разделяют внутримосковскую систему ценностей: московские дворики, Замоскворечье, старые вещи, советский слой. То, на что ты всегда обращаешь внимание в Москве, — что она очень советская. Даже не в смысле нынешней ревалоризации всего такого, а в том, что Москва всегда была городом советского успеха.

Ленинград в этом смысле скорее был анклавом внутренней эмиграции. Он позволял (и нынешний Петербург позволяет тоже) жителю создавать себе иллюзию, что тот не марширует в ногу с окружающим. В советское время было множество форм подобного эскапизма: кухни, бардовская песня, краеведение и прочее. Интеллигенция, которая сидит в своих норках и занимается спряжением испанских глаголов — «не из денег, а только б вечность проводить». Из этого возникало ощущение, что есть жизненное пространство, не очень пересекающееся с остальной страной. Это опасно и притупляет бдительность. В Москве же ты очень сильно чувствуешь, что вот такая страна и есть.

— А с точки зрения профессионального наблюдателя города и архитектуры?

— Москва очень разнообразна — и пространственно, и в смысле качества архитектуры. Пространственное разнообразие петербуржца, понятно, пугает. Поскольку он существо балованное: родной-то город плоский. Поэтому горожанин там на улице всегда в четырех стенах, как в комнате. А тут вокруг — постоянный коллаж, постоянное нависание нескольких пластов архитектуры, нескольких визуальных планов. Плюс все постоянно меняется, приехал через год — не узнал пейзаж.

«Пространственное разнообразие пугает петербуржца: родной-то город плоский. Горожанин там на улице всегда в четырех стенах»

Что до качества, разнообразие это означает, что в Москве всего очень много — и плохого, и хорошего. Если у вас много архитекторов, то среди них просто статистически будет больше хороших на один город. Причем архитекторов разных: и играющих в современность, и традиционалистов. Когда так много всего строится, невозможно все накрыть одной шапкой, лужковский стиль, например: всегда есть некоторое количество более и менее качественных авторов. И даже в маленьких нишах находится свой клиент. Грубо говоря, даже на классика-визионера Михаила Филиппова находится. Сложно себе представить, чтобы он построил что-то большое в Питере. Только в Москве могут появляться такие потрясающие вещи, как филипповский жилой комплекс «Маршал» — на мой несколько ретроградский взгляд, самое художественно сильное сооружение последней четверти века в нашей стране.

— Есть какое-то особое чувство у историка архитектуры в Петербурге, когда он постоянно находится среди «шедевров»?

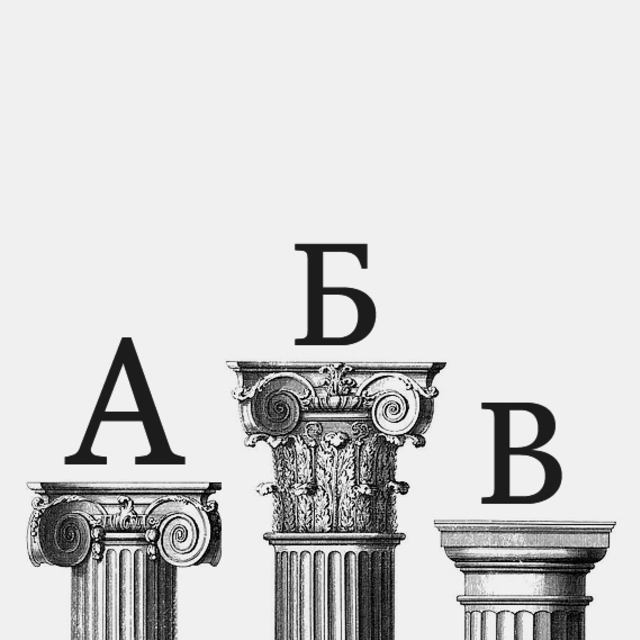

— Петербург и не состоит из шедевров. Шедевров вообще много не бывает — нигде. Будь то Петербург, Рим, Венеция, Париж, Вена, Нью-Йорк, что угодно. Но наше восприятие города, среды, пространства в большой степени и определяется не наличием десятка шедевров, а качеством рядовой архитектуры, той самой городской ткани. В Петербурге очень много просто массовой архитектуры XIX века с отличного качества деталями. Архитектуры, которая хороша прежде всего как факт среды. Тем более что детали — это такой ближний, на расстоянии вытянутой руки, тактильный слой архитектуры. Который во многом и определяет наш комфорт, качество повседневного существования. Это как раз отлично видно в Петербурге — он же не зря город-фасад. И ты бегаешь по этим коридорам, как таракан, краем глаза зацепляя детали. Какая там композиция, какие там пропорции и прочие школьные глупости!.. А потом вдруг остановился, поднял голову, а там на третьем этаже такой маскарон лепной… Вот этот детальный, ближний слой из сегодняшней архитектуры по преимуществу вымылся, вытравился. Собственно, почему мы все из спальных районов и стремимся в центр, в «город до 1914 года». В современной архитектуре за этот уровень восприятия отвечают материалы, качество работы, дизайн. Поэтому нам, например, так комфортно в европейских городах, в том же соседнем с Питером Хельсинки, — а вовсе не потому, что там шедевр на шедевре.

«Кто мы с вами такие, чтобы каждый день ходить и смотреть на Пикассо?»

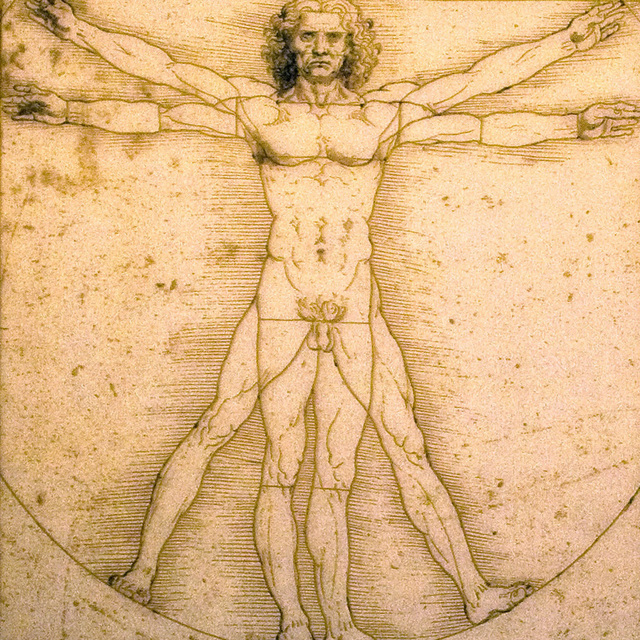

И потом, любую вещь, которую мы даже очень любим, мы не можем ценить 24 часа в сутки, потому что так с ума можно сойти. Профессия, конечно, предполагает некоторую эксплуатацию искусства. Грубо говоря, у вас два часа образовались лишних, и вы можете пойти в «Шоколадницу», можете книгу почитать, можете просидеть их в интернете — или идете в Пушкинский музей, и у вас там Пикассо. Ну вот кто мы с вами такие, чтобы каждый день ходить и смотреть на Пикассо? Мы, в общем, вполне нормальные, среднестатистические, 2015 года люди. Сейчас доступ к вещам штучным и уникальным сильно демократизировался. И это очень хорошо, я вовсе не поклонник каких-то решений, когда пять человек в мире допускаются до Микеланджело. Но все-таки нужно держать в голове, что десять миллионов из пятнадцати в Москве торгуют на рынке или моют пол в магазине и не могут этим заниматься, потому что у них чуть по-другому сложилось, менее кудряво, чем у вас.

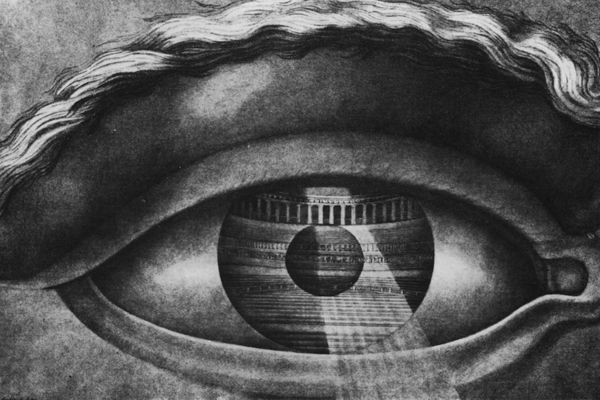

— Наш курс о том, как читать то, что сообщает архитектура. А вообще зачем архитектуре высказываться или зачем высказываться архитектурой?

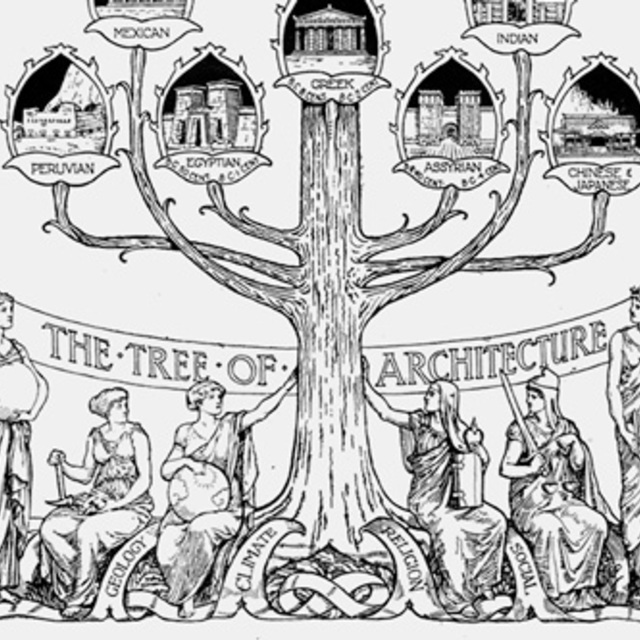

— Разумеется, архитектор не садится и не начинает думать: я сейчас скажу о судьбах родины, о любви, о вере в высшие материи, о чем-то еще подобном. Это просто вопрос глубины нашего интереса и нашей ориентации. Важен фокус зрительского, читательского интереса — что мы хотим из вещей вычитать. Мы можем воспринимать здание как социальное и антропологическое свидетельство; можем, скажем, из способа планировки квартир в жилом доме вычитывать то, как структурируется то или иное общество, какие у него стандарты и стиль жизни. Вы можете изучать историю заказа и экономику. Можно ограничить свой интерес морфологией: проследить, скажем, генеалогию конкретного окна и увидеть, откуда оно к нам пришло. А можно задаться вопросом о том, как сложилось, какой набор факторов — социальных, экономических, технологических, собственно внутрипрофессиональных, связанных с историей школы, традицией и прочим — определил то, что вы сейчас сидите под окном конкретной формы, размеров, пропорций.

То есть не то что мы подозреваем архитектора, что он хотел нам что-то сказать. Часто бывает, что художник действительно хочет что-то сказать, и обычно это такое очень болтливое искусство, очень литературное. Как для своего времени передвижники, допустим. Но очень многие вещи говорят с вами через постройку, через картину, хочет автор этого или нет, планировал ли он это вам сообщить или нет. А дальше фокус вашего интереса может смещаться. На самом деле, когда художник именно хочет вам что-то сказать, вы всего меньше этому верите. Советская архитектура середины века — замечательный тому пример.

— А бывает диссидентская архитектура — в том смысле, чтобы несогласная и как-то эту оппозицию выражала?

— Сплошь и рядом. Только совершенно необязательно писать это огненными буквами на фасаде. Понятно, возможности и характер высказывания сильно зависят от меры свободы, меры допустимого в каждый момент времени. Вещи, которые взрывают контекст, — они всегда такие, оппозиционные. Просто слово «оппозиционный» здесь не очень точное, потому что оно предполагает некий мейнстрим, нечто правильное по отношению к чему-то неправильному. Бывают сюжеты, когда само представление о правильном, норма очень неопределенные.

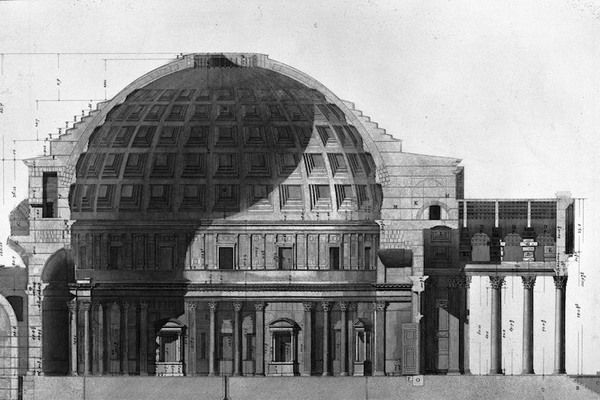

Возьмем советские 1930-е: в 1934 году открывается дом Жолтовского на Моховой; мы читаем в учебниках, что это здание — «гвоздь в гроб конструктивизма» Скажем, В. Веснин использовал это выражение в «творческой дискуссии» советских архитекторов в мае 1934 года. и так далее. При этом его полощут за формализм так, как конструктивистов не полоскали, и приговаривают: мы, конечно, ценим Ивана Владиславовича, мы, конечно, знаем, что он большой мастер, но это, вообще‑то, формализм опять. То есть архитектор может совершенно не быть оппозиционным в политическом смысле и даже в смысле профессионально-идеологическом. Он как раз чувствует себя абсолютно в своем праве, поскольку осознает себя носителем правильной профессиональной культуры. Дескать, вот эти — они кривые, а я-то как раз в центре. А что по факту окажется в центре, что будет восприниматься как норма, как образ правильной, хорошей архитектуры — никогда не понятно. Лучшее подтверждение — тот фантастический архитектурный компот, который сварился в центре Москвы.

Скажем, гостиница «Москва» — безумная же постройка, кривая! Притом что Алексей Викторович Щусев строил. Кстати, Щусева за нее мочили, просто как никого не мочили, «рвачом» обзывали и прочее. Или возьмите Лубянку, здание КГБ. Наше понимание вещей сильно зависит от оптики. Если попытаться на миг отрешиться от тех ужасов, которые там происходили, — это анекдотическая, курьезная архитектура. А до начала 1980-х — так вообще дом‑Франкенштейн: половина морды — дореволюционная страховая компания, половина — щусевский ренессанс. Хотя понятно, что Щусев, когда начинает проектировать на рубеже 1930–40-х, не может помыслить, чтобы постебаться над этим учреждением.

«Если попытаться на миг отрешиться от ужасов, которые происходили в здании КГБ на Лубянке, — это анекдотическая, курьезная архитектура»

Так что оппозиционность в данном случае — это, скорее, ситуация, когда вещь может выходить за стандарты нормы, в том числе и в смысле профессиональной культуры, технической культуры строительства и тому подобное. Скажем, когда Корбюзье изобретает свой «грубый бетон» (то, из чего брутализм произошел), — это нарушение нормы, потому что в 1930-е годы бетончик такой гладенький, а в 1940-е он делает грубый. И это — высказывание. А когда у вас в каком-нибудь 1970-м году весь бетон льют через одно место и он всюду грубый, тогда это не высказывание. И тогда, наоборот, чистая поверхность будет уже оппозиционным жестом по отношению к, условно, господствующему уровню профессиональных стандартов. Когда половина архитектуры сделана кривыми руками через неправильное место, то любой более качественный дом — это высказывание. По отношению к политическому курсу это сложнее, потому что все-таки архитектура и идеология очень гибко и сложно связаны. Вы не можете сказать, что политический лозунг непосредственно конвертируется в архитектуру. Вы даже не можете сказать, что модернистская вещь 1950-х, какой-нибудь американский небоскреб 1956 года — демократическая вещь, хотя она сделана в культуре, ориентированной на демократические начала, а какое-нибудь рейхсминистерство авиации в Берлине 1930-х (сейчас — министерство финансов) — нет: все тоньше и сложнее.

«Когда половина архитектуры сделана через неправильное место, то любой более качественный дом — это высказывание»

Или посмотрите на московское метро. Какая-нибудь «Белорусская» или «Новослободская», когда вы видите в Москве середины века все эти гротески и все эти Помпеи — это такой детский сад! А там все было на полном серьезе: съезды собирают, творческие дискуссии устраивают, в журналах обсуждают, Сталинские премии друг другу раздают. Или идете вы по Тверской, вроде бы серьезное и страшное время, серьезные люди строили, а там беседочки,

— В связи с этим хочу спросить про свойство времени все романтизировать. Может, пройдет время и лужковскую архитектуру мы уместим и будет это считаться красивым?

— Уместите, конечно. Красивым, правда, считать необязательно, но по крайней мере памятником времени останется. Это нормально, хотя, конечно, здесь есть немного стокгольмский синдром, привыкание, самозащита. С другой стороны, мир не должен состоять из шедевров, должны быть просто качественные вещи. Почему, скажем, у нас так повелись на массовый дизайн заведений. Потому что в 1990-е, в 2000-е важным цивилизационным инструментом было приобщение нас к жизненным стандартам среднего класса через сетевые кафе. За десять лет доконсюмеристских людей нужно было приучить к тому, что штанов может быть много и разных. К чему весь мир приучался с 1950-х годов. А теперь вы знаете, что в любом большом городе у вас будет Н&М, Ecco и еще