Андрей Зорин: «Самое главное — зачем люди читают и как реагируют на прочитанное»

Профессор Оксфорда — о наслаждении от открытия, научной моде, роли личного темперамента в исследовании и русском пути в науке

— Вы читаете очень разные курсы и работаете над очень разными темами — от истории идеологии до истории эмоций. Как вы сами для себя определяете, чем вы занимаетесь?

— Мне представляется, что я занимаюсь широко понимаемой историей культуры, просто сферы в ней меня интересуют разные. Лет двадцать назад меня очень интересовала история государственной идеологии: ведь я жил в эпоху революции. Но я понимал идеологию в соответствии с культурной антропологией Клиффорда Гирца и Роберта Дарнтона: как систему метафор, нарративов, риторических фигур.

В моих работах этого цикла значительную роль играли и люди, производившие идеологические смыслы: мне было важно показать, как они конструировали эти метафоры и как жили с ними. Так у меня появились сквозные герои: императоры, государственные деятели, поэты. Это Василий Петров, Жуковский, митрополит Филарет, Сперанский, Александр I и многие другие.

А потом мне стало менее интересно заниматься государством: оказалось, что интереснее думать собственно о людях прошлого, их переживаниях, их внутреннем мире. История эмоций — бурно развивающаяся, но все-таки молодая дисциплина, ей всего-то лет двадцать. Я свой исследовательский проект в ее терминах не формулирую: мне просто интересен внутренний мир человека в историко-культурной перспективе.

— В этой большой истории культуры литература только маленькая часть?

— Да. Вообще я филолог по образованию, начинал с вполне традиционного литературоведения, моя первая статья, еще студенческая, была про сюжет и жанр «Горя от ума», моя научная степень — доктор филологических наук. Но в какой-то момент я заинтересовался историей восприятия и бытования литературы — Rezeptionsgeschichte, если по-немецки. Мне показалось интересным не только то, как литература устроена, но и то, какое впечатление она производит на людей.

Но когда я в эту дисциплину пришел, то увидел, что история восприятия пишется как история посмертной критики или как история изданий — я сам в этом ключе написал небольшую книжку об истории восприятия поэзии Державина. Но при таком подходе ты остаешься в мире профессиональных критиков и публикаторов и не касаешься того, что литература делает с людьми. А это, по-моему, самое главное — зачем люди читают и как реагируют на прочитанное.

От литературы как от основного предмета я далеко не ушел, просто поменял фокус и подход. Я и идеологию интерпретировал через литературные призмы, и мой подход к внутреннему миру человека тоже в значительной степени литературоцентричен. Меня литература интересует как зона, где кристаллизуются и возникают фундаментальные символические модели, которые реализуются в государственной политике, в человеческой жизни, в эмоциях и так далее. То есть для меня важно место литературы в культуре и ее воздействие на культуру. А литературоцентричность подхода связана с эпохой, которой я больше всего занимаюсь: Россией конца XVIII — начала XIX века.

— Значит ли это, что для других эпох наиболее представительной будет не литература, а другие средства?

— Вы правы. В той эпохе, которой я занимаюсь, роль литературы очень велика. Вероятно, то же самое можно сказать о культуре начала XX века. А в какие-то эпохи работа по формированию символических моделей поведения, чувств и ценностей происходит в других креативных зонах. Даже на рубеже XVIII–XIX веков роль литературы велика только в жизни образованных сословий, а ниже по социальной лестнице уже надо будет искать другие источники символических моделей. Поэтому я занимаюсь в основном элитами, а не рядовым горожанином или тем более крестьянином.

— Для вас принципиально изучать культуру через призму литературы, или сама цель — понять культуру — настолько важна, что вы могли бы ради нее перейти к другому медиуму?

— Мне кажется, что изучать историю культуры надо через разные медиумы. Но, понимаете, в определенном возрасте медведь уже с трудом учится новым трюкам: я чему-то научился за жизнь, наладил исследовательскую оптику. Могу ли я с другим материалом работать? Наверное, могу, я не считаю себя совершенно безнадежным. Но этому надо отдельно обучаться, нужно овладеть соответствующей историей и теорией, методиками исследования. Ничего непостижного уму, как говорил Пушкин, в этом нет — но надо осваивать новую дисциплину.

— У вас поменялось бы отношение к объекту, если бы вашим предметом был не Александр I, читающий Жуковского, а крестьянин, разглядывающий лубок, или современный горожанин, смотрящий телик?

— Конечно, к своей сфере привыкаешь. Но я никак не считаю, что современный человек, смотрящий телик, или крестьянин, смотрящий лубок или ходящий в церковь, менее достоин изучения, чем Александр I и Жуковский. Одна из моих недавних работ — о дворянской девушке, убежавшей из дому, ушедшей в монастырь и ставшей настоятельницей. Я вышел на этот удивительный кейс из своей литературной проблематики: героиня была из культурной среды, которой я занимался. Но когда мне потребовалось раскрыть мотивы ее ухода в монастырь, оказалось, что она следовала не только литературным моделям, но в большей степени житийным и литургическим. И потребовалось работать с разными источниками, не только литературными, это в порядке вещей.

— Создается ощущение, что в ваших работах всегда есть выход на современность, это всегда что-то большее, чем просто академическая наука. Вам важна связь вашей работы с сегодняшним днем?

— Конечно, важна. Я думаю, для всякого человека важна культура, в которой он живет. Ты либо слышишь то, что Мандельштам называл шумом времени, и как-то отзываешься, резонируешь с ним, либо ты его не слышишь. И от этого зависит, является ли то, что ты пишешь, живым и интересным. Просто у кого-то связь с современностью хорошо отрефлектирована, а у кого-то менее отрефлектирована.

Есть другая замечательная позиция — железное упрямство. Это позиция часового, стоящего на страже брошенной крепости. Такой ученый говорит: никто этим не занимается, никому это не интересно, никто этого и читать не будет никогда, потому что на это нет культурного спроса, — а я все равно буду это делать. Это не моя позиция, но я уважаю ее. Это жест символический и культурно продуктивный. Иногда он может сработать, потому что смыслы, как говорил Бахтин, возвращаются. Но этот жест тоже пропитан духом современности, но только в модусе отвращения.

Можно изучать индонезийский этикет XIV века и видеть в нем отражение современных ритуалов, сложный диалог с настоящим, прообразы насущных проблем. А можно сказать: вся эта гадость, в которой вы живете, меня не интересует, я сосредоточусь на чем-то исключительно прекрасном. Это вполне работающая символическая модель, но меня она не привлекает.

— У вас есть какая-то метафора, чтобы описать, как вы своей научной работой связываете прошлое с современностью?

— Я бы выбрал оптическую метафору. Я, как говорил Маяковский, отращиваю глаз. Я смотрю кругом себя, и мое зрение настраивается на сегодняшнюю жизнь. А потом этим настроенным глазом смотрю, скажем, на эпоху Екатерины Великой и вижу там то, что мне кажется интересным, волнующим, важным. Проблема в том, что это можно делать очень прямолинейно и грубо. Можно просто искать аллюзии и подобия и навязывать сегодняшний день прошлому. Мне хотелось бы верить, что я не ищу в прошлом то, что похоже на сегодняшний день, — я ищу специфическую проблематику эпохи, которой я занимаюсь, но вижу ее взглядом человека, живущего в ином времени. Насколько я правильно чувствую сегодняшний день, это другой вопрос. Я, как и все, старею, и это становится не так просто. Мне уже трудно улавливать язык и проблематику современного молодого человека.

— К слову о прямолинейных исследованиях. Очевидно, что чем прямолинейнее методика прикладывает актуальную повестку к историческому материалу, тем она моднее. Как вы относитесь к gender studies, к политической, например левацкой, критике истории? Это интересно или, наоборот, профанация науки?

— Интересный вопрос. Борису Эйхенбауму принадлежит замечательная фраза по поводу представителей социологического литературоведения, которые в 1920-е годы нападали на формалистов. Он сказал: «Да разве ж я против социологии в литературоведении? Пусть только это будет хорошо».

Gender studies, на мой взгляд, исключительно важная и продуктивная область. Главная исходная посылка людей, которые этим занимаются, — то, что история культуры на протяжении сотен лет с момента своего возникновения говорила только о мужчине. Это справедливая критика, и, отталкиваясь от нее, можно сделать очень многое. У меня нет никакого отторжения по отношению к гендерным исследованиям, напротив, они мне очень интересны.

Другое дело, что множество работ, выполненных в этой методике, вульгарны, прямолинейны и направлены на решение сиюминутных политических задач. А грубая конъюнктура — вещь неинтересная при любой исследовательской методологии. И даже не из-за моральных претензий, которые к ней могут возникать, а потому что она непродуктивна. Она лишает тебя возможности понимания, потому что во всяком предмете, которым ты занимаешься, ты начинаешь видеть в прошлом только самого себя, свои задачи и цели. То есть ты не только ставишь вопросы из сегодняшнего дня, что естественно, но и подгоняешь к ним ответы.

Как-то я услышал от Карло Гинзбурга замечательный отзыв на чьи-то деконструктивистские исследования. Гинзбург сказал, что они ему не нравятся — «not because I believe they’re dead wrong, but because I find them deeply boring» «Не потому, что они кажутся мне совершенно ошибочными, а потому, что кажутся ужасно скучными» (англ.)..

Я не понимаю, зачем заниматься XVIII веком, XX веком, средневековой Индией или Древним Римом, чтобы все время долдонить одно и то же, причем продиктованное конъюнктурой сегодняшнего дня. К самим гендерным исследованиям моя критика не имеет никакого отношения. Женщина в Древнем Риме и специфика женской роли в средневековой Индии — очень интересный предмет и, безусловно, недоисследованный, создатели gender studies здесь полностью правы.

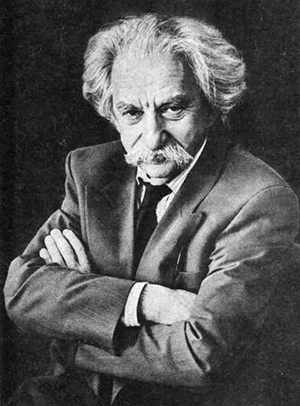

— Вы сейчас вышли на разговор о научной этике. У Гаспарова есть известная статья «Филология как нравственность», в которой он говорит, что наука нравственна, потому что учит исследователя не зазнаваться. Что вы сами по этому поводу думаете?

— Вы знаете, Михаил Леонович на протяжении многих десятилетий моей жизни был для меня одним из главных авторитетов, ориентиром и камертоном. Не могу сказать, что он был для меня ролевой моделью. Бывает, что видишь выдающегося человека — и хочется быть на него похожим; а потом видишь другого выдающегося человека и понимаешь, что хоть из кожи вон лезь, но похожим на него быть не сможешь. Для меня Михаил Леонович относился ко второй категории.

Его завет не зазнаваться очень важен, но я не вполне понимаю, чем нравственность филолога отличается от нравственности слесаря или агронома. Надо хорошо делать свою работу и не гнаться ни за политической конъюнктурой, ни за количеством публикаций.

— Вы писали и о русском XVIII веке, и о XX веке: от одописца Петрова до Лидии Гинзбург и Дмитрия Александровича Пригова. Вы можете сказать, чем уникальна русская культура? Или это случайность и вы могли бы заниматься любой другой?

— Конечно, мог бы, все культуры невероятно интересны. Я могу рассказать вам, как я стал русистом, это простая история. Я учился в советском университете, в МГУ, на английском отделении. Я англист по образованию, в дипломе у меня написано «филолог, учитель английского языка». И в какой-то момент на старших курсах я пришел к выводу, что занимаюсь бессмысленной деятельностью, поскольку никогда в Англию не попаду, с источниками работать не смогу, прочувствовать культуру не удастся. Значит, мне остается только популяризация того, что делают мои западные коллеги, на советской почве. Популяризация мировых достижений культуры — это очень важная работа, я считаю ее жизненно необходимой и знаю высококлассных профессионалов, которые занимаются ею. Но мне самому это тогда казалось неинтересным, не хотелось выступать в роли адаптатора и популяризатора.

«Хотелось быть, если говорить по-английски,

on the cutting edge, а по-русски —

на передовой линии»

Хотелось быть, если говорить по-английски, on the cutting edge, а по-русски — на передовой линии. И учитывая специфику советского социума, у меня не было никакого другого выхода, кроме как заниматься русской культурой. Более того, следующий мой выбор тоже был продиктован советской реальностью: я пошел в ту область, где меньше всего идеологического давления. Было ясно, что надо уходить от современности, XX век — это был вообще ужас, но и XIX тоже: Ленин много высказывался по поводу тех или иных авторов. А зайти слишком далеко вглубь истории, в древнерусскую культуру нельзя без сосредоточения на религиозной проблематике, которая тоже была подозрительна. Так что мое решение заниматься XVIII веком было продиктовано возможностью относительно свободно высказываться.

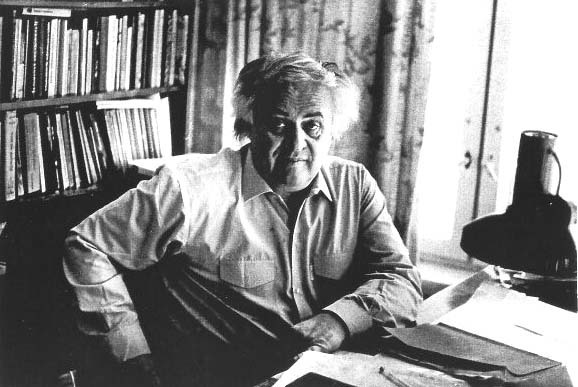

Кроме того, для занятий русской культурой той эпохи были такие поразительные гуру и role models, как Юрий Михайлович Лотман и Натан Яковлевич Эйдельман. Напрямую я не учился ни у того, ни у другого, но они были для меня образцами. Но в основном мое решение заниматься русской культурой было продиктовано конкретными житейскими обстоятельствами. В конце концов, в Англии я оказался в значительной степени благодаря тому, что тогда давно принимал решение, исходя из мысли, что никогда туда не попаду. Вряд ли бы мне предложили место в Оксфорде в качестве англиста.

— Вы много рассказываете о науке через личные обстоятельства. Как вы сами оцениваете роль своего темперамента в том, чем вы занимаетесь?

— Ой, как очень большую. И я считаю, что я не один такой — мы все такие. Конечно, есть особая научная логика: ты видишь проблему, углубляешься в нее, по мере углубления видишь другую... Но, например, я хорошо знаю, что мне становится скучно долго заниматься одним и тем же. Когда работаешь над темой, по ходу работы всегда возникают очень интересные периферийные сюжеты, которые в эту конкретную работу не укладываются, и ты фиксируешь их себе на будущее: вот я закончу, а потом этим займусь. У меня не было ни одного случая в жизни, чтобы я к чему-нибудь такому потом вернулся. Закончил — значит, закончил, все, надо делать что-то другое. Поскольку ничего не бывает даром, то я убежден, что широта достигается за счет глубины: люди, личный темперамент которых позволяет им непрерывно бурить одну и ту же скважину, могут уйти на невероятную глубину, на которую мне пробиться не удается.

— Что в науке вы любите больше всего — я имею в виду эмоционально? Постановку задачи, момент открытия? Брать широко или возможность заниматься самым интересным? Вы любите оставлять конкурентов позади или производить впечатление на конференциях?..

— Произвести впечатление, конечно, хочется: люди вообще любят, когда их хвалят. К тому же, хотя я 30 лет выступаю с лекциями и с докладами на конференциях, я не научился делать это, не нервничая. Добиться здесь успеха приятно, но все это сопутствующие эффекты.

«Самое главное удовольствие — это удовольствие от решения интеллектуальной проблемы,

которая тебе не давалась»

Самое главное удовольствие — это удовольствие от решения интеллектуальной проблемы, которая тебе не давалась. Механизм научного исследования, по моему опыту, таков: начинаешь с того, что тебе кажется, что ты в основном понимаешь проблему, а по мере углубления видишь, что на самом деле ничего не понимаешь. Ты сидишь над материалом и долбишь, долбишь — ничего не понятно, и непонимание нарастает. Потом возникает чувство, что где-то рядом просвет. А потом — щелк! Знаете, когда собираешь какую-то конструкцию, если деталь встает со щелчком, значит, она на своем месте.

И после этого стопор сменяется обвалом. Материал начинает сыпаться на тебя просто лавинами с гор, только успевай подставлять ведра. Буквально в каждом источнике ты видишь подтверждение того, что еще вчера тебе не было очевидно. Это какое-то неописуемое чувство удовлетворения, и это самое главное удовольствие, которое может дать наука, по крайней мере мне. А все остальное, что вы перечислили, — все это тоже хорошо.

— Вы немножко говорили об учителях и об образцах. Вы чувствуете себя встроенным в какую-то интеллектуальную традицию, и если да, то в какую?

— Когда я был молодым, главным авторитетом в жизни для меня был Лотман. Я не учился в Тарту, я ездил туда несколько раз, ходил на лекции Лотмана в Москве, мне несколько раз доводилось с ним разговаривать, но мое знакомство с ним было очень поверхностным. Но и человечески, и научно он был для меня образцом. Я был ближе знаком и больше общался с Эйдельманом. Это люди из среды, занимавшейся золотым веком русской культуры.

Где-то с середины 1990-х годов меня привлекла другая школа. Это традиция интерпретативной антропологии, созданная Клиффордом Гирцем и опыт применения этих подходов к истории, связанный прежде всего с именем Роберта Дарнтона. Кстати, эта традиция очень близка лотмановской, только не генетически, а интеллектуально. Я сравнивал Гирца и Лотмана в специальной статье и как-то обсуждал ее с Гирцем. Тот сказал, что ему сравнение показалось убедительным, а Лотман — очень интересным, хотя сам он до того Лотмана никогда не читал. С Лотманом эту же тему мне, к сожалению, обсудить не удалось: он уже умер к тому времени.

— Вы свободно переключались между разными традициями — интеллектуально близкими, но географически далекими. Как вам кажется, русский путь в науке только по случайным, историческим обстоятельствам оказался отделен от мировой традиции?

— Ну конечно, а по каким же еще? В России гуманитарная наука начала развиваться немного поздно, во второй половине XIX века, но она быстро достигла феноменального уровня. Русские историки начала XX века никому в мире не уступали — и это еще очень осторожная формулировка. А потом произошло то, что произошло. Искусственная изоляция от мира, чудовищный идеологический гнет, террор. И ведь, несмотря на это, что-то все равно выжило и состоялось — а могло бы быть еще хуже.

— То есть никакого специфического русского пути в науке нет? И в идеальной ситуации, если бы не было советской власти, все национальные научные традиции шли бы одним путем?

— Это простой вопрос. Конечно, нет. Но в вашей формулировке прозвучало, что все бы шли в одном направлении — нет, не шли бы. Наука устроена так, что все идут в разных направлениях, поэтому она богата, интересна, разнообразна. Научные школы возникают в разных местах, по человеку видно, где он учился, и так рождаются традиции. Ученики Канта и, допустим, ученики Шеллинга — это совсем разные философские школы. Хотя и те и другие немцы.

Но, конечно, нет какой-то русской науки, отдельной от восточной или западной, это бред сумасшедшего. Наука есть единое поле: просто есть языки, на которых люди пишут, есть школы, есть традиции, есть учителя. Один из моих немецких коллег как-то мне объяснял, что философом является только тот, кто учился у кого-нибудь, кто учился у кого-нибудь, кто учился у кого-нибудь, кто когда-нибудь учился у Канта или Гегеля. Якобы это такая апостольская преемственность, и можно только так, все остальные — не философы. Ну я все-таки так пессимистически на это не смотрю.

— Вы говорили, что по своему темпераменту не можете долго заниматься одной темой. Покидаете ли вы аналогично и границы науки, чтобы применить свои способности в других сферах деятельности — организаторской, политической?..

— Конечно. Правда, как раз политикой я никогда не занимался, опять-таки просто в силу темперамента. Я понимаю природу аттрактивности политической деятельности, но она не для меня.

Прежде всего, я всю жизнь преподаю. И я считаю, что для ученого это очень важно. Мы говорили про настройку оптики, так вот, без общения с молодыми людьми настроить оптику на современность очень трудно. Я люблю преподавать, я начал это делать в 1980-х годах и с тех пор не останавливался. Мне довелось преподавать в четырех странах и почти в двух десятках университетов, и у меня сложились какие-то представления о том, как должен быть устроен университетский мир, и я рад, что у меня есть возможность реализовывать их в России вместе с замечательными коллегами. Кроме того, я писал сценарии для документальных фильмов, вел колонки, где высказывался по текущим вопросам, переводил и прочее.

— Вы работаете в разных сферах, объединяя их какими-то едиными, важными для вас принципами. Как вам кажется, позиция публичного интеллектуала, экспертно присутствующего в самых разных сферах жизни, — это актуальная позиция? Современный интеллектуал еще потенциально влиятельная фигура или уже маргинальная?

— Вот это трудный вопрос. Только что был простой, а этот трудный. У Кушнера по другому поводу есть строчка: «Сказал бы я честно: не знаю, — да мне доверяют, увы». Возможно, нужно быть лучше настроенным на оптику современности, чтобы сказать точно.

Я не исключаю, что позиция публичного интеллектуала маргинализируется и, возможно, даже уходит с исторической сцены. Но это не факт. Может быть, она просто трансформируется. Сейчас появилось новое амплуа — блогер. Это стало знаком профессиональной принадлежности. Не исключено, что это и есть та социальная роль, которую раньше занимали интеллектуалы. Ты делишься с человечеством своими соображениями, и, если ты известный блогер, значит, достаточная часть человечества считает нужным следить за тем, что ты говоришь по тем или иным поводам. Твоя профессиональная работа — высказываться по разным вопросам, это вполне себе дело публичного интеллектуала. Но, конечно, это социальное амплуа мутирует, изменяется — а возможно, и исчезает. Но ведь и я не навеки рассчитан, я не собираюсь жить вечно, поэтому уж очень большой паники у меня по этому поводу нет.

— Что вас интересует в современной культуре?

— Это тоже трудный вопрос. Я из той среды, для которой очень много значила поэзия; в свое время я много писал о современной поэзии, общался и дружил с определенным кругом поэтов. Я был страшно взволнован и увлечен, когда в 1980-е годы познакомился с Рубинштейном, Кибировым, Приговым. Это важнейшее событие в моей жизни, и я очень ценю эту поэтическую линию. Однако затем от критики как от сферы деятельности мне пришлось отказаться, потому что в какой-то день я вдруг заметил, что мне не нравятся поэты моложе меня. Ну не может же такого быть, что действительно нет талантливых молодых поэтов. Значит, в моей оптике что-то заклинило, я не умею видеть их и мне надо покинуть эту сферу, потому что я потерял право о ней высказываться. В этом смысле я не могу сказать, что очень хорошо знаком с современной культурой, мне трудно быть в нее погруженным, поскольку я живу на две страны.

— Как вы оцениваете свою жизнь на две страны? Как естественную и, может быть, даже необходимую ситуацию для современного человека, а уж тем более для ученого? Или вас так жизнь забросила, как волны Одиссея?

— Как естественную — да, как необходимую — нет. Когда-то я так жить хотел, мне это нравилось. Первоначально, конечно, мои многочисленные поездки в Америку были связаны с необходимостью зарабатывать деньги, но они невероятно расширили мое представление о мире, о науке, об университете. Потом мне посчастливилось получить работу в Оксфорде, одном из лучших и старейших университетов в мире, это большая честь и жизненная удача. Я мог бы жить все время там, а сюда время от времени приезжать, например, в архивы. Но мне интереснее продолжать участвовать в здешней жизни. Жить на две страны — интересный и продуктивный, но не очень простой способ существования.

— Что он дает для профессиональной оптики?

— Он дает двойной взгляд. Когда ты все время живешь в одной среде, какие-то окружающие тебя вещи ты воспринимаешь как естественные: не видишь их культурного происхождения, их условности, их связи с конкретными обстоятельствами. Просто кажется, что можно только так. Например, я общался с очень многими коллегами, и они часто говорили: ну как можно так учить студентов, чтобы они после окончания курса не сдавали экзамены?! Им кажется, что экзамен в конце курса — это как бы от Бога. Ну вот сейчас я преподаю в университете, где не сдают студенты экзамены, кроме выпускных, и ничего.

— Вы любите перемещаться?

— Десять лет назад очень любил, теперь меньше. Поскольку, как я уже говорил, я по какой-то не вполне ясной для меня причине не молодею, вся инфраструктура перемещения становится проблемой. Но вообще да, я считаю, что жизнь при таком ее устройстве богаче.