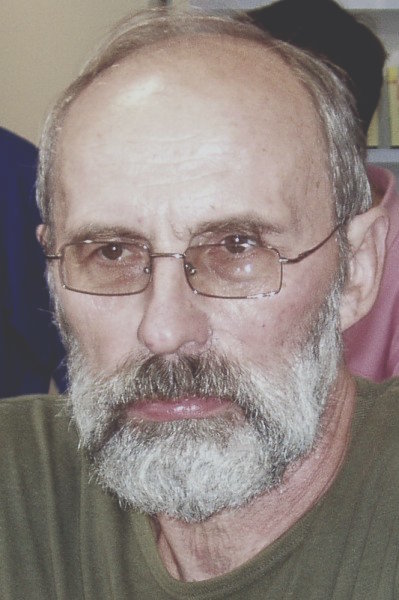

Лев Лурье: «Петербург дает некоторую закалку»

Историк и журналист — о схеме Лотмана, синтаксисе Путина, успехе Гребенщикова* и собственном взгляде на науку

— На вас как на историка больше повлияла ваша семья или университетская аудитория?

— Я не учился истории. Я кандидат исторических наук, но окончил экономический факультет Петербургского университета. Скорее на меня повлияли люди, повстречавшиеся мне на пути, когда я начал заниматься наукой. Например, мой приятель, ныне председатель правления международного общества «Мемориал»* Арсений Борисович Рогинский; профессор Саратовского университета Владимир Владимирович Пугачев. Кроме того, мои отец и дед были историками, так что они, конечно, на меня неким образом повлияли. Но я не могу сказать, что получил систематическое историческое образование.

— То есть корни вашего интереса к науке — в вашем темпераменте?

— Вообще я сейчас меньше исследую, в основном рассказываю. Это часть моего интереса к современности. И желания нравиться.

— Вы очень легко переключаетесь с одного регистра на другой: рассказываете о государственной истории, потом о быте города, а потом анекдот.

— Ну, я начинал с репетитора по истории, а потом стал школьным учителем. Кроме того, у меня большой лекционный опыт — да и телевизионный. Поэтому я стараюсь быть интересным аудитории.

— Вы уже сказали о желании нравиться. Многие ученые не назвали бы это в числе своих первоочередных задач…

— Дело в том, что большинство ученых гуманитарной специальности говорят на специальном языке-волапюке, который понятен только им самим и узкому кругу людей. И мне кажется, что большая часть их научных достижений заключается в том, что они доказывают, что «веревка — вервие простое», с помощью большого количества заимствованных слов. У них нет способности быть Лотманами, Аверинцевыми или Ключевскими. Поэтому они занимаются

— А как вам интересно заниматься историей — привлекая как можно больше фактов или пристально вглядываясь в одну точку?

— Мне нужно как можно больше фактов. Меня интересует социальная история — то есть не политика, а взаимоотношения между людьми и коллективами. То есть меня интересует история как социология. Поэтому моя работа — это читать большое количество источников, в том числе и архивных, а потом их анализировать и красиво «упаковывать».

— Традиции социальной истории, истории повседневности сейчас в гуманитарном обиходе почти всегда связываются с именами иностранных ученых, работы которых докатились до нас вместе с научной модой. Но от ваших лекций нет такого впечатления. У вас все очень свое, родное.

— Так и атомную бомбу, собственно говоря, придумали одновременно и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах Америки. Я интересовался социальной историей, когда это еще не называлось социальной историей. У меня диссертация по социальной истории.

— Какие корни у нашей родной истории повседневности?

— Я не знаю ни одной хорошей нашей книжки по истории повседневности. Я думаю, что «Люди и нравы Древней Руси», написанные Борисом Романовым в 1920-е годы, и «Декабрист в повседневной жизни» Лотмана остаются лучшими исследованиями, хотя ни Юрий Михайлович, ни Борис Александрович не знали, что это история повседневности. Хорошие книги недавно опубликовал петербургский историк Игорь Зимин. Это пять больших томов о повседневной жизни императорского двора. Но он тоже не оперирует смысловым аппаратом и словечками, на которых построена, грубо говоря, историческая наука «Нового литературного обозрения».

— Как так вышло, что у Романова и Лотмана получилось, а у нынешних историков, которые специально вооружаются западным научным аппаратом, как вы говорите, не получается?

— Это называется «мартышка и очки». Грубо говоря, за рубежом историки реально исследуют, как чувствовали себя португальские эмигранты

в

— Вы упоминали Лотмана, Романова. Это та линия ученых, к которой вы себя относите? Кто еще на вас повлиял?

— Из русских историков — никто не повлиял. Еще раз скажу: работать я научился в архивах и в библиотеке. Это произошло благодаря Арсению Борисовичу Рогинскому, который на четыре года меня старше; собственно говоря, с ним я написал свою первую научную статью, которую как раз в Тарту опубликовали. Ну и больше никто особенно.

— А тартуский круг тех времен на вас повлиял?

— Видите ли, мне кажется, что большая часть исторических работ Юрия Михайловича Лотмана — точно так же как и Льва Николаевича Гумилева — это высокая фантазия. Но сам его провокативный подход — умение ставить вопросы, увидеть нечто необычное именно в повседневности, — конечно, повлиял.

— То есть вы думаете, что семиотика Лотмана — это на самом деле его личное умение видеть необычное, а не продуктивный метод, подходящий и другим ученым?

— Я думаю, что семиотика Лотмана — это такие «братья Стругацкие». Но проблема даже не в этом. Юрий Михайлович, с моей точки зрения, великий просветитель — вне зависимости от того, правильны ли его конкретные построения.

— Вы имеете в виду желание подогнать факт под теорию?

— Да. Ему нравилось создание большой роскошной схемы.

— А какой путь лучше этого обаятельного концептуализирования? Чтобы одновременно и продолжать нравиться, и оставаться ученым.

— Я должен сказать, что Эдвард Радзинский, которого принято считать

Но, в общем, это разные вещи. Существует историческая наука: например, «Податная реформа Петра Великого», докторская диссертация Евгения Анисимова. Или «Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV — начала XVI веков», докторская диссертация моего отца. Это поле для размышления, но прямым адресатом этих работ является небольшая группа людей, которые понимают, что это чрезвычайно важная проблема и что она заполняет некую зияющую пустоту.

Есть другая история: это когда ты, как Пайпс, или Ключевский, или Милюков, или Соловьев, пытаешься на всем этом построить некую общую теорию — не важно, теорию чего. И, конечно, меня раздражает в так называемой истории повседневности плохое владение эмпирическим материалом. Грубо говоря, если

— Получается, в плохом состоянии сейчас находится историческая наука?

— Ну, в общем, в среднем. Я думаю, ее состояние даже хуже, чем в советское время, когда историческая наука излагалась путем цитирования Маркса и Ленина. Потому что главное качество русского человека, как сказал Федор Михайлович Достоевский, это всемирная отзывчивость. (Смеется.) Последнее время наша гуманитарная наука из своих 17 русских и 63 иностранных слов старается собрать Фуко или

— Чересчур всемирно отзывчива?

— Я бы сказал, что она всемирно отзывчива в духе «Юности честного зерцала». Эти ученые напоминают русских людей XVII века, которые изображают из себя немцев или французов.

— А по-хорошему почвенническая позиция в науке сейчас возможна?

— Мне кажется, это нерелевантный вопрос. Наука не имеет отношения к космополитизму или к почвенничеству, она имеет отношение к науке. И если интересное наблюдение про быт русской деревни появляется в книге Василия Белова «Лад», то меня это устраивает. В этот момент мне не важно, является ли он сторонником «Русской весны», голосует за КПРФ или входит в общество «Память». Мне важна информация, которую я от него получаю.

— Большинство знает вас как человека, рассказывающего о Петербурге. Как вы изучаете город? Что вообще это значит — изучить город?

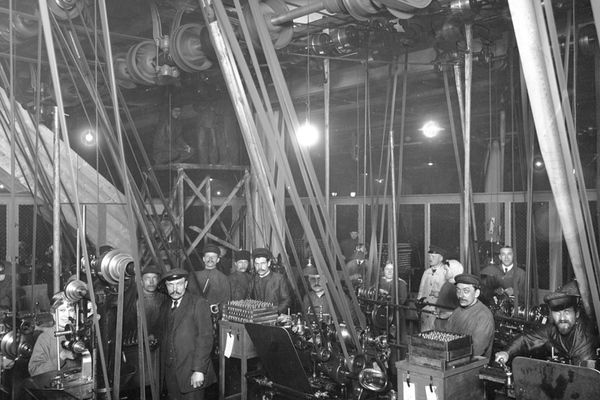

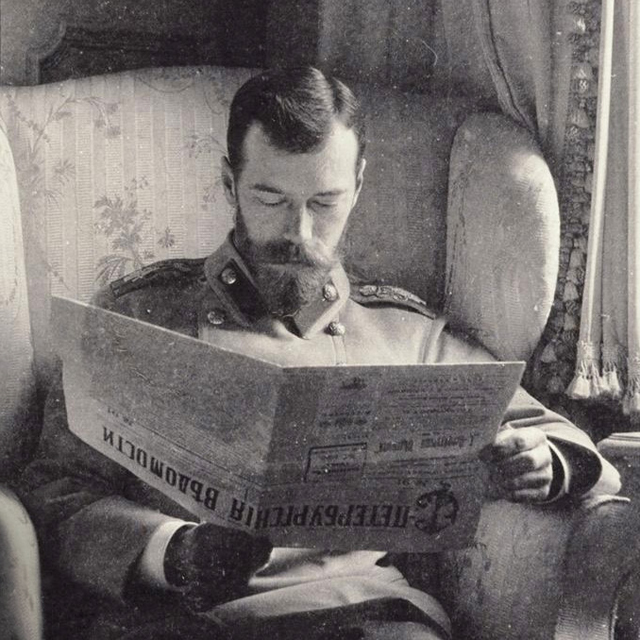

— Я вообще, на самом деле, специалист по «Народной воле», и до телевидения главным для меня было царствование Александра II. А потом так случилось, что Кирилл Набутов* предложил мне стать сценаристом большого проекта «История одного события». Событием была Октябрьская революция, а проект представлял собой хронику 1903–1917 годов. Тогда на телевидении было много денег, а у меня как раз выпустились первые гимназисты. Эти 20 человек расписали все петербургские газеты между 1903 и 1917 годом. И в моем распоряжении оказалась колоссальная информация по бытовой истории, которой захотелось пользоваться. И я пошел по этой линии — появилось «Преступление в стиле модерн» и другие фильмы и книги по Серебряному веку.

— Когда вы рассказываете историю Петербурга, вы относитесь к ней как к незавершившемуся событию? Петербург во времени — это целостная история, которая продолжается до сих пор, или был какой-то настоящий Петербург, локализованный в какой-то эпохе, а потом кончился?

— Нет. Это история, которая продолжается до сих пор. Существует некоторая константа.

— Этим Петербург уникален?

— Каждый город уникален. Но сегодняшний Петербург, конечно, абсолютно уникален, потому что это самый большой нестоличный город Европы — как минимум Европы.

— Для вас Петербург — пространственная характеристика или временная?

— Не пространственная и не временная, а социальная.

— А в чем особенность?

— Особенность — в региональном характере. Я написал целую книжку про это, называется «Без Москвы».

— Есть какой-нибудь петербуржец, судьбу которого вы могли бы назвать метафорой судьбы города?

— Очень много, и они разные, хотя, если вдуматься, похожи друг на друга. Это Даниил Хармс, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов, Борис Гребенщиков*, Сергей Шнуров. Такая линия, если хотите.

— По-моему , они все очень разные.

— Они все разные, но все одинаково относились и относятся к творчеству как к тому, что не имеет прямой связи с получением денег. Главное — величие замысла. Москва заставляет людей относиться к труду

Я не говорю, что такое отношение хуже или лучше, — хотя оно не такое мучительное. Просто если ты пишешь песни, как Гребенщиков*, то понятно, что ты не обречен на массовый успех.

— Но у Гребенщикова* этот успех есть. Если бы он не преуспел, он все равно бы продолжал делать, что делает, и не расстраивался?

— Уверен в этом. Хотя, конечно, подавляющее большинство расстраивается. Но они или уезжают в Москву, или становятся неудачниками.

— А когда сложился такой психотип?

— Такой психотип сложился в 1920–1930 годах, конечно. А надменность, снобизм, ощущение социальных перегородок — это сложилось в начале XX века и

— А каким образом эти отличительные петербургские черты через все советское социальное неблагополучие передались, например, Ленинградскому рок-клубу — тем, кто жил в 1980-е? Почему эти особенности просто не утратились?

— Потому что не может быть, чтобы третий по величине город Европы после Москвы и Лондона, в котором такое количество библиотек, разной архитектуры, спектаклей, интересных людей, поживших еще в старые времена дамочек, персонажей разных страниц русской истории, — чтобы такой город не родил определенное количество творческих людей. Даже если творчество не обещало пирогов, пышек, Пицунду, Переделкино.

— Если человек переезжает в Петербург, он может быстро стать петербуржцем? Или не станет им никогда?

— На самом деле мало кто приезжает в Петербург. Если человек приезжает в Петербург из провинции — да, он может стать петербуржцем.

— А из Москвы — нет?

— Из Москвы мало народу приезжает. Нет контрольной группы.

— Если человек «стал петербуржцем» — что это значит? Что он прошел цензуру коллектива, петербуржцы принимают его за своего?

— Да. Когда он соответствует некоему представлению о прекрасном, должном. Несомненно, Башлачев стал петербуржцем за короткое время. Мне кажется, что его однокашник Леонид Парфенов, хотя и работает в Москве, определен факультетом журналистики ЛГУ.

— Какие качества их определили?

— Нежелание дешево продаться. Но при этом, понимаете, есть разные случаи. Например, Ваня Ургант — способный ленинградский мальчик, не гениальный, но обаятельный, который продает свою ленинградскость в Москве. Или есть такой ленинградский парень Володя Путин. Он, конечно, торгует ленинградскостью. Сдержанность, запас слов, хороший синтаксис, очень приличная орфоэпия — это все отсюда.

— Он не только этим торгует.

— Нет, я думаю, он торгует тем, что наработал в ленинградское детство, на Басковом переулке. Ленинградский — это вообще не обязательно значит «хороший». Я не являюсь сторонником того, что «болгары лучше румын». Болгары

— А получается, что Гребенщиков* не торгует этим?

— Борис Гребенщиков* не мог бы быть солистом Калининградской филармонии.

— Я москвич и точно знаю, что в Москве обожают Гребенщикова*. Как получается, что эта петербургская сознательная незаинтересованность в успехе оказывается такой привлекательной со стороны?

— Дело не в этом. Здесь, в этом довольно холодном и неприветливом городе, чтобы быть замеченным, нужна аскеза. Как спортсмен тренируется в среднегорье, прежде чем выступить на равнине, так и Петербург дает некоторую закалку. Эта закалка как раз заключается в том, что ты не обращаешь внимания на аудиторию. И стараешься не быть таким, как все, стараешься быть другим.

— То есть нужны тяжелые условия, терпение и время?

— Да, терпение и время. Очень важна низкая производительность труда — это основная характеристика нашего города. У нас больше времени, мы больше пьем, больше гуляем, больше смотрим по сторонам, больше читаем книжки. У нас нет такой возможности продать себя на рынке труда, как в Москве. И поэтому у нас есть подводная часть айсберга. Разница между Петербургом и Москвой такая же, как между Англией и Соединенными Штатами.

— Сейчас очень модное слово — прокрастинация. Получается, вы, в отличие от многих, считаете, что прокрастинация — это хорошо.

— Я не знаю этого слова, к сожалению.

— Прокрастинация — проведение рабочего времени не за работой.

— Я не могу сказать, хорошо это или плохо. Я хочу сказать, что в Ленинграде это нормально.

— Это залог ленинградского успеха?

— Ну или ленинградской неудачи.

*Борис Гребенщиков, Кирилл Набутов и общество «Мемориал» признаны иностранными агентами.