Лермонтов в кино

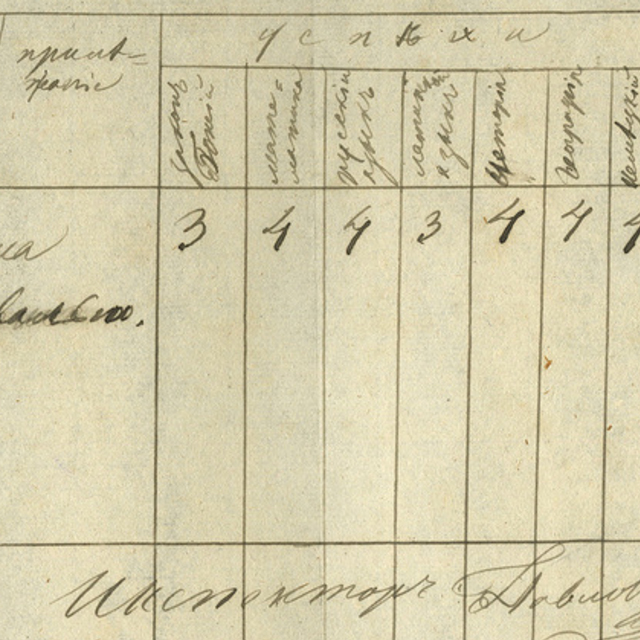

Фильм «Лермонтов» готовился к столетию со дня смерти поэта (он не успел выйти в 1941 году из-за войны). Как образцовое юбилейное кино, он транслирует набор знаний, которые советский школьник должен знать о поэте: не меньше, но и, пожалуй, не больше.

Поэтому в ленте не оказалось места раннему Лермонтову. Как и большинство собраний сочинений, фильм начинается 1837 годом. Восторженный корнет Лермонтов с лицом Олега Меньшикова из «Покровских ворот» прибывает на бал с двумя целями: романтической и профессиональной. На светском вечере должна произойти поэтическая инициация: «Я буду говорить с Пушкиным!» Но воодушевлен один Лермонтов: Пушкин затравлен обществом, престарелые жеманники на балу шушукаются о Натали и Дантесе. А черная карета, которую Лермонтов видел по пути на бал, везла старшего поэта с Черной речки: «Не уберегли». Дома, при свечах и портрете работы Кипренского на стене, Лермонтов пишет «Погиб поэт, невольник чести…».

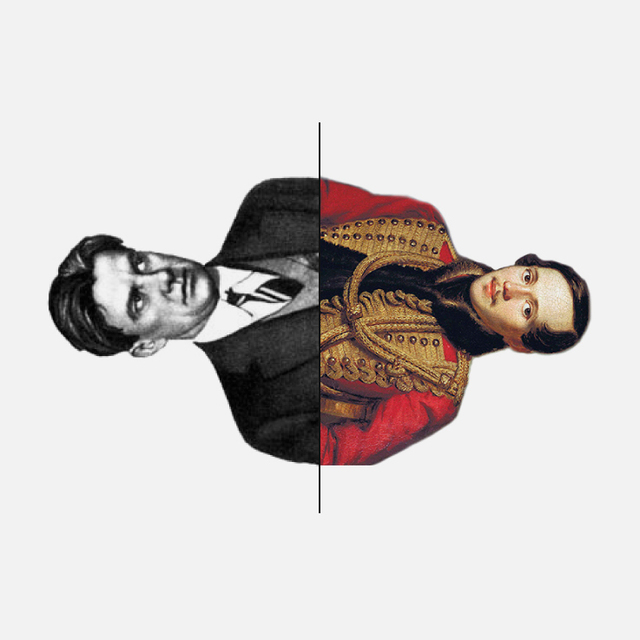

Пушкин передал Лермонтову лиру, как эстафетную палочку, — не обменявшись взглядами. И в советском каноне, и в советском фильме именно с обличения царизма в «Смерти поэта» начинается настоящий Лермонтов, и этому вступительному сюжету посвящена добрая четверть фильма. Тему преемничества Пушкину создатели фильма не оставят до самого конца. Так, они не смогли выбрать, по какой же причине произошла первая лермонтовская дуэль — из-за женщин или из-за эпиграмм, — поэтому решили давить на самое больное: гадкий сын французского посланника де Барант напоминает Лермонтову, что его согражданам не впервой убивать русских поэтов.

«С <…> начального эпизода благодаря единству изобразительной драматургии каждый разрозненный фрагмент будет читаться вовсе не как страница биографии, но как очередной шаг по пути к неминуемой роковой гибели. На пути — кресты на могилах убитых поэтов, распластанные пространства российских равнин, пересеченные верстовыми полосатыми столбами, и все та же роковая тень от опускаемой черной шторы. Да постоянные разговоры о пуле. Кадр предельно напряженный. Типичный вариант — сочетание сверхобщего плана со сверхкрупным в одном пространстве. Как в сцене финальной дуэли, где перед самой камерой дрожит на ветру яростно вонзенная в землю сабля, пока герои томительно долго идут вглубь кадра. Еще — свечи. Всякий раз как завороженная всматривается камера в пламя — уж не пытается ли она высмотреть в процессе сгорания поэтическую субстанцию гениально неправильной строки: „Из пламя и света рожденное слово“? И в финале — клубы солнечного света, в которых растворяется Лермонтов, едущий на последнюю в жизни дуэль…»

Поначалу может показаться, что другой жизни, кроме литературной, у Лермонтова нет: следующий же сюжет после прощания с Пушкиным — посещение могилы Грибоедова в Тифлисе. У надгробия он знакомится с другой жертвой царизма, декабристом Александром Одоевским, — пожалуйста, вот вам «лермонтовская ветвь» русской поэзии. На Кавказе сослуживцы поэта под гитару поют Дениса Давыдова. В Петербурге Белинский передает Лермонтову привет от Гоголя. В лавке Смирдина звучит имя Жуковского — до кучи, чтобы никого не упустить. Лермонтов путешествует не по стране, а по советской концепции литературы.

Впрочем, поэта нам показывают не только среди поэтов, но и среди народа: Лермонтов, восхищаясь Кавказом, переносит туда действие «Демона», а сюжет «Мцыри» узнает наполовину от монаха, наполовину от грузинского певца. Его впечатления от города столь же этнографичны, как и от Кавказа: что он видит на маскараде, на Мойке, 12, на гауптвахте, — все это тащит в стих. Тема народности реализуется в высшей эмоциональной точке: ссорясь с де Барантом на балу, поэт вызывает на дуэль всю Францию: «Мы, русские, себя оскорблять никому не позволим!»

И народность, и место в литературном процессе подготавливают главную тему — гражданскую. Она не подается в лоб, скорее даже навязывается поэту, который демонстративно отказывается говорить с Белинским о «направлении», сосредотачиваясь на личных переживаниях. Но Лермонтову не оставляют выбора. Одоевский говорит ему: «Ты нужен России, ты должен писать кровью, писать всем сердцем», — а Бенкендорф приговаривает: «Поэзия есть вещество взрывчатое».

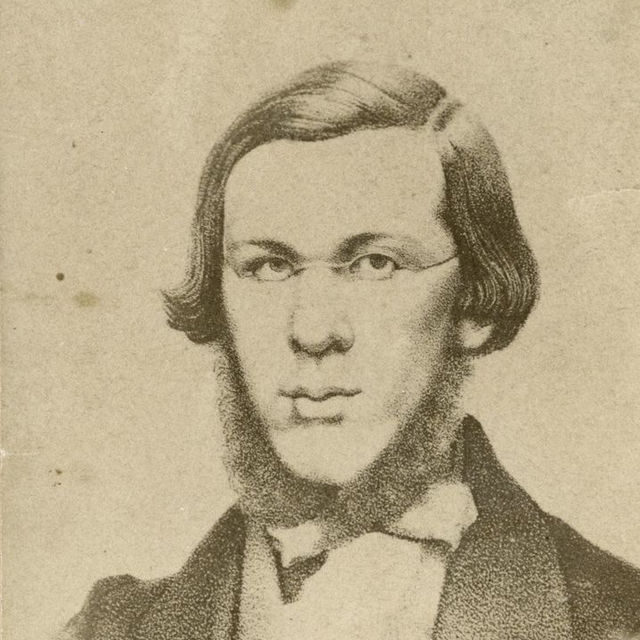

Раз за Лермонтова все уже решили, то места для его личных проявлений не остается: в фильме не видно даже тех качеств поэта, о которых известно доподлинно. Лермонтов не мрачен, не зол, — иногда истерит, но его можно понять. Он не мстителен и даже не язвителен — поэту позволен только праведный гнев. Лермонтов не сутул и не тщедушен — как говорят на балу, «слава богу, он менее уродлив, чем Пушкин». Исключение составляет, пожалуй, война: в фильме, вышедшем в 1943 году, Лермонтов, как и в жизни, военный герой.

«Поистине, „Лермонтов“ вбирает в себя все невостребованное, отринутое эпохой, уже поставившей перед художниками задачу создания государственного — державного! — эпоса: еще несколько лет — и она, эта задача, станет основной, едва ли не единственной. А здесь — „пламенный борец с царизмом за свободу“, да свобода-то иная — видно, та, пушкинская: „Иная, лучшая потребна мне свобода.

<…> Никому /Отчета не давать, себе лишь самому...“. И такова неистовая энергия этого контекста, что герой фильма начинает смотреться русским Гамлетом, чью судьбу гибель Пушкина переламывает так же бесповоротно, как смерть отца — судьбу датского принца».

Тема последней дуэли в фильме решена однозначно: это убийство, придворный заговор против народного поэта, осуществленный силами секунданта Васильчикова; даже Мартынов не так виноват, как он.

Судьба фильма оказалась столь же драматична, как и судьба его героя. «Лермонтов» не удовлетворил требованиям ни психологической правды, ни советской власти. Он не дошел до массового зрителя, а режиссер Альберт Гендельштейн перестал снимать игровое кино.