Конспект Конец истории

Краткое содержание третьего эпизода из курса Сергея Иванова «Краткая история византийской литературы»

«Если человеку, далекому от средневековой литературы и интереса к ней, я взялся бы посоветовать прочесть что-нибудь из византийской литературы, то, пожалуй, выбрал бы кого-нибудь из историков XI или XII века. Там есть целая плеяда выдающихся имен. И первое имя — это, конечно, Михаил Пселл, историк середины XI века».

Пселл был ученым, философом, государственным деятелем, но в первую очередь — царедворцем. Его «Хронография» — не просто история, а, в сущности, мемуары, в которых впервые в византийской литературе появляется психологизм. Если раньше литературный герой был двумерен, как изображение на византийской иконе, то Пселл своим главным достоинством считает способность показать человека с разных сторон.

К примеру, описывая временщика Иоанна Орфанотрофа, он пишет:

«Он никого не хотел обидеть, но не желал и терпеть ни с чьей стороны пренебрежения… <…> Он был изменчив душой, умел приноровиться к самым разнообразным собеседникам и в одно и то же время являл свой нрав во многих обличьях. Каждого, кто входил к нему, он издалека начинал ругать, но когда тот приближался, обращался к нему милостиво, будто впервые его заметил. <…> Присутствуя вместе с ним на пирах, я нередко поражался, как такой подверженный пьянству и разгулу человек может нести на своих плечах груз ромейской державы. И в опьянении он внимательно наблюдал за поведением каждого из пирующих, как бы ловил их с поличным, позднее призывал к ответу и расследовал… В этом человеке смешались разные свойства, уже давно приняв постриг, он и во сне не помышлял о монашеском благочестии, в то же время лицемерно исполнял все положенное свыше монахам и выказывал полное презрение к живущим распутно. При этом он был враждебен каждому, кто избрал благообразную жизнь, жил в добродетели или украшал жизнь светскими науками, и всеми способами унижал предмет их рвения. Так нелепо вел он себя во всем…»

Для Пселла главным было показывать не иконы добродетели или примеры порока, а то, как разные качества сложно смешиваются в каждом человеке.

У Михаила Пселла было несколько последователей. Один из ярких примеров — Анна Комнина, дочь императора Алексея, которая, будучи оттеснена от власти и практически заточена под домашний арест, взялась описывать деяния своего отца Алексея Комнина в сочинении под названием «Алексиада».

С Анны же начинается новый круг так называемой комниновской литературы, или литературы эпохи правления династии Комнинов. Комнины были сторонниками классицизма, и в историографии XII века многое свидетельствует о попытках вернуться к архаике. Поэтому Анна, опираясь в своей истории на художественные достижения Михаила Пселла, тем не менее позволяет себе гораздо меньше вольности, чем он.

Также XII век дал невероятный взлет хроникальной литературы. Возникли всемирные хроники Иоанна Зонары, Михаила Глики, поэтическая хроника Константина Манасси и некоторые другие.

«Но все это невероятно бурное развитие, давшее нам очень много образцов историографии, было как бы подготовительным этапом к появлению истинного гения византийской историографии — Никиты Хониата».

Никита Хониат жил во второй половине XII — начале XIII века. Его история — это тоже отчасти мемуары, это трагическая повесть о том, как Византия шла к своему закату — 1204 году, когда она погибла под ударами крестоносцев. Никита Хониат хочет показать своему читателю, что в этой гибели виноваты не крестоносцы, а сами византийцы. Это невероятно трагическая и в то же время абсолютно безжалостная книга, которая совершенно опровергает представления о византийской литературе как о литературе насквозь сервильной, писавшейся исключительно на потребу двору.

Вот, например, что пишет Хониат:

«Для большей части римских царей решительно невыносимо только повелевать, ходить в золоте, пользоваться общественным достоянием как своим, раздавать его как и кому угодно и обращаться с людьми свободными как с рабами. Они считают для себя крайней обидой, если их не признают мудрецами, людьми, подобными богам по виду, героями по силе, богомудрыми подобно Соломону, богодухновенными руководителями, вернейшим правилом из правил — одним словом, непогрешимыми судьями дел Божеских и человеческих».

Никита Хониат показывает, что абсолютная власть развращает абсолютно. Его история поразительна и тем, что он издевается над чрезмерным благочестием, чрезмерным желанием полагаться на Божью волю — что тоже кажется неожиданным в византийском историографе.

Историография продолжалась и в эпоху, когда центр империи переместился из завоеванного крестоносцами Константинополя в Никею, Трапезунд и Эпир, и, конечно, после того, как византийцы отвоевали себе Константинополь и вернули туда столицу империи. Благодаря этому мы знаем о событиях, которые происходили в это время в Византии, гораздо больше, чем о многих других районах Европы. Кроме того, историки были невероятно важными фигурами в обществе. Наконец, благодаря им у нас есть замечательная возможность проследить историографию до самого последнего вздоха Византии — и даже дальше, потому что историографический навык византийцев не оставлял их даже в самые последние дни существования империи. Осада Константинополя описана изнутри историком Георгием Сфрандзи, придворным последнего императора Константина XI, — и снаружи, с турецкой точки зрения, грекоязычным историком, находившимся в стане турок.

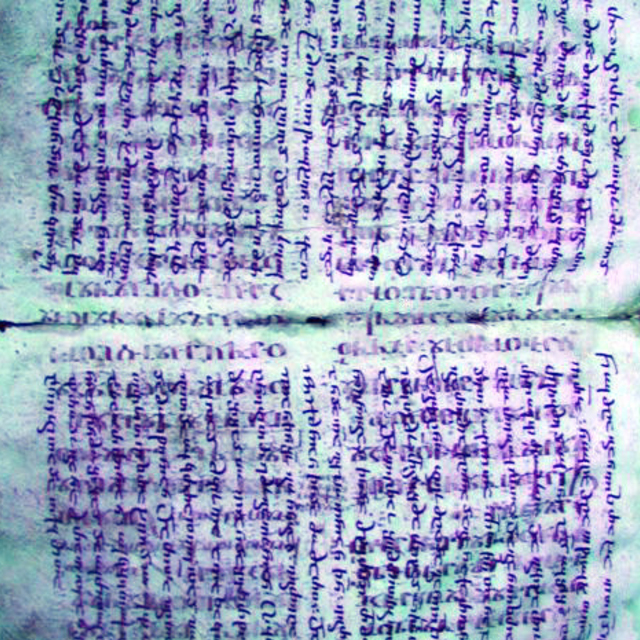

Самое яркое свидетельство того, насколько бережно византийцы относились к своей истории, дает следующий пример. В Ватикане есть рукопись, представляющая собой копию сочинения историка XII века Иоанна Киннама. Эта копия была сделана в 1453 году, когда Константинополь был осажден турками. Однажды неизвестный нам переписчик, видимо, вышел погулять и, вернувшись со стен, написал на полях своей рукописи: «Турки подвели пушки под самые наши стены. Наверное, через несколько дней начнется решительный штурм и наша империя погибнет». Оставив эту отчаянную запись на полях, он продолжил переписывание рукописи историка двухсотпятидесятилетней давности.

«Выражаясь словами Гамлета, „что ему Гекуба?“ Зачем ему, на глазах которого рушился его мир, было продолжать переписывать этого никому не нужного старого историка? Единственный возможный ответ состоит в том, что существование византийца было возможно только внутри текстового сообщества. Это была та оболочка, которая защищала этого неведомого нам писца от ужаса предстоявшего крушения мира. И он докопировал этого древнего историка до самого конца».