Византия для начинающих

- 6 лекций

- 15 материалов

История, искусство, музыка, суеверия, войны и интриги Византийской империи, а также лекции Сергея Иванова о литературе Византии

История, искусство, музыка, суеверия, войны и интриги Византийской империи, а также лекции Сергея Иванова о литературе Византии

Византийской империей условно называется продолжение Римской империи в Средние века. В 395 году умер римский император Феодосий I, завещав западную половину империи своему сыну Гонорию, а восточную — своему сыну Аркадию. С этого времени формальное разделение существовало уже всегда — и мы можем говорить о независимой Восточной Римской империи. В V веке Западная Римская империя пала под ударами варваров, а Восточная пережила тяжелые времена, вышла из кризиса и существовала еще тысячу лет.

Слово «Византия» применяется к выжившей восточной части Римской империи условно — сама она никогда так себя не называла. Так итальянские гуманисты, архаизируя, называли столицу империи Константинополь, потому что он возник на месте древнего города Византий.

«Эта стилизация тем не менее много говорит о самой византийской культуре, которая жила с головой, повернутой назад. Византийская культура всегда жила, обернувшись на великие достижения своей греческой предшественницы. И это важно для рассуждения о византийской литературе — потому что справедливо жестокое суждение, что византийская литература родилась старой».

В отличие от других литератур, византийская литература выросла не из фольклора, не из песенного творчества, не из устного эпоса, не из басен и легенд, а сразу из живой, невероятно развитой и уже клонившейся к закату античной литературы.

Византийская литература написана на древнегреческом языке. Древнегреческий язык, на котором писали византийцы, с течением веков все дальше и дальше отходил от того греческого языка, на котором они разговаривали, так что в конце они практически стали двумя разными языками.

«Этот разрыв, который теоретически существовал во всяком языке — ну, например, в русском языке допушкинской эпохи были разговорный и ученый языки. Но эта двойственность снималась созданием литературного языка, сочетавшего черты того и другого. В греческом же языке именно в силу невероятной инерционности этой древнегреческой нормы создание литературного языка отсрочилось до наших дней. Практически даже сегодня в греческом языке еще существуют следы двух разных языков».

Римская империя была по преимуществу империей латинского языка: латынь была языком администрации и языком армии. В течение V и первой половины VI века латинский язык оставался и административным, и литературным языком Византии — на латыни писали стихи и исторические сочинения. Но уже в середине VI века греческий язык начал брать верх, а в начале VII века император Ираклий перевел делопроизводство на греческий язык. Этим ознаменовалась окончательная эллинизация Византии.

Это не значит, что на территории этой тогда еще огромной империи не существовало других, в том числе литературных, языков. Литературу писали на древнесирийском и коптском языках; вскоре после христианизации свою письменность обрели армяне и грузины… Но в VII веке эти районы были отторгнуты от Византии арабами — и с середины VII века уже можно говорить об исключительной грекоязычности византийской литературы.

На каких носителях эта литература до нас дошла?

В античности основным носителем письменности был папирус. Это был дешевый материал, но довольно ломкий, и текст с него легко стирался. Вместо него еще до нашей эры стал широко употребляться пергамент — гораздо более прочный материал, выделанный из кожи животного. Он был довольно дорог, но и более долговечен, и текст с него невозможно было смыть — только соскоблить.

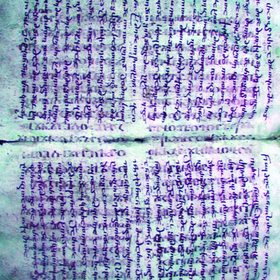

«Текст, написанный поверх выскобленного, называется в науке „палимпсест“, дословно — „снова выскобленный“. Этот подчас в два-три слоя написанный текст является бесценным источником увеличения наших знаний о древней литературе, потому что теперь, благодаря современной технике, можно читать стертые слои и таким образом расширять круг известных нам письменных текстов».

При переходе от античности к византийскому Средневековью произошла еще одна революция. Основная форма античной книги — свиток. Но у свитка есть свои недостатки: его невозможно держать открытым, в нем трудно найти нужное место, трудно сделать оглавление, трудно писать заметки на полях. Тем не менее представление о том, что настоящая книга — это свиток, приводило к тому, что и пергамент первое время сворачивали в свиток, хотя он, в отличие от папируса, не имеет к этому никакой природной склонности.

Во II веке начинаются эксперименты с принципиально новым видом книги — кодексом, сделанным из сложенных вместе и переплетенных листочков пергамента. Благодаря этому появилась возможность создавать оглавление, делать заметки на полях и мгновенно находить нужный текст. Традиционная культура свитка долго этому сопротивлялась и уступила только в IV веке, благодаря победе христианства, для которого книга с самого начала была книгой-кодексом.

«Тем самым начало Византии совпадает с вхождением в жизнь нового, принципиально нового вида оформления текста, книги-кодекса, который просуществовал до наших дней и, видимо, прямо сейчас доживает свои последние десятилетия. Иногда эту книжную цивилизацию называют гутенберговской, но на самом деле она не имеет никакого отношения к Гутенбергу, потому что виды оттискивания знаков на бумаге не имеют никакого культурного значения. <…> Эпоха, которая сейчас подходит к концу, — это великая эпоха книги-кодекса, которая началась вместе с христианизацией империи в IV веке».

Практически вся византийская книжная продукция создавалась на таких пергаментных книгах. Это имело ряд последствий. Изменилась химия чернил, появилось перо; переписчики стали разбивать текст на предложения, выделять начала абзацев, отделять друг от друга слова, проставлять ударения. Текст приобрел совершенно иной вид.

И теперь именно книга-кодекс стала выражением священного.

«Недаром на византийских изображениях распятия под крестом, на котором распят Спаситель, всегда изображается Иоанн, держащий в руках книгу-кодекс. Он держит в руках Евангелие, которое еще не написано, которому только предстоит прийти в жизнь — действие Нового Завета еще не завершилось, а Евангелие как будто уже написано.

С точки зрения византийцев книга является не просто священным предметом, эта книга является предметом, прообразующим действительность. Это высочайшее значение, которое придавали византийцы книге, мы всегда должны помнить, когда разговариваем о византийской литературе».

Самый знаменитый, широко распространенный и богатый жанр византийской литературы — это историописание.

Греческая историография, пожалуй, самая длительная непрерывная литературная традиция в истории европейской литературы. Она идет от Геродота через Фукидида и их подражателей в поздней античной литературе к историкам ранневизантийской эпохи.

Эти историки воспринимали сами себя как продолжателей этой литературной греческой традиции — и, разумеется, традиция имела гигантское значение с точки зрения оформления текстов. Всякий историк знал, что историю надо начинать с обширного введения, в котором будет объяснено, кто он такой, почему он взялся за перо и что хочет сказать читателю. История должна делиться на книги, главы и параграфы. В ней обязательно должны быть разнообразные экскурсы и вымышленные речи персонажей, и она должна быть написана специальным языком, подражающим или геродотовскому, или фукидидовскому.

Это следование традиции сыграло злую шутку с ранневизантийской историографией, потому что многие историки литературы воспринимали это как форму языческого фрондерства или языческой пропаганды.

«Современный взгляд на дело, конечно, изменился. Люди, писавшие историю в VI — начале VII века, часто были придворными императоров, которые занимались языческими гонениями. Разумеется, императоры никогда не потерпели бы при себе никаких скрытых язычников. Дело в том, что эти императоры одной рукой уничтожали язычество, а другой рукой занимались воспроизведением духа античной стилизации под древность, которая в их собственных глазах увеличивала их имперскую легитимность. Они терпимо относились к этой языческой стилизации, потому что не видели в ней для себя никакой угрозы. Это было не более чем стилистическая игра, которая была понятна всем участникам — и писателям, и читателям».

Самым выдающимся историком ранневизантийской поры является Прокопий Кесарийский, придворный историограф императора Юстиниана. В середине VI века он закончил свое монументальное описание юстиниановских войн. В другом произведении он описал постройки императора Юстиниана по всей империи и там сполна проявил себя как придворный подхалим. Третье сочинение Прокопия — «Тайная история», в которой он крайне нелицеприятно описывает самого императора Юстиниана, его жену Феодору, своего благодетеля полководца Велизария, его жену Антонину и других.

«В этом переходе от невероятных похвал к невероятным хулам уже проявляется та суетливость, та невероятная нервозность, не свойственная античной литературе, та чувствительность и эмоциональность, в которой часто отказывают византийской литературе и которая на самом деле в ней вполне присутствовала».

Вслед за Прокопием историю подхватили его эпигоны — Агафий Миринейский, Менандр Протектор и, наконец, Феофилакт Симокатта, писавший уже в начале VII века. На истории Феофилакта Симокатты, которую он довел до 602 года нашей эры, обрывается линия непрерывного историописания, идущая от Геродота.

Период со второй половины VII по начало IX века называют темными веками. В это время, когда само существование империи находится под угрозой, когда арабы стоят под стенами Константинополя, замирают почти все жанры античной литературы — и появляются новые. В том числе место исторических сочинений занимают «пророчества», то есть рассказы о прошлых событиях, оформленные как откровения какого-нибудь пророка. История предстает в несколько мистицизированном духе.

Еще один новый жанр по отношению к классической историографии — хроника. Сами по себе хроники существовали очень давно — во многих городах Шумера и Вавилонии велись деловые журналы, в которых фиксировались имена чиновников, погодные явления, землетрясения, градобития и так далее. Но никто не воспринимал их как литературу. Христианская же культура превратила хронику в литературный жанр. Случилось это в середине VI века, главным образом под пером Иоанна Малалы, сирийца по происхождению, жившего в Антиохии.

До Малалы исторические повествования воспринимались отдельно друг от друга — исторические книги Библии никак не соотносились с рассказами о древнегреческих временах. Первым о том, чтобы все это как-то соотнести, задумался Иоанн Малала. И его революционным достижением является выстраивание единой хронологии истории человечества.

«Это очень важно потому, что в этом был демократизм. <...> Хроника по определению разомкнута в будущее. Она предполагает линеарное развитие времени от сотворения мира к Страшному суду. Время, так сказать, движется вперед. Тогда как в классическом историописании, которое полагается на древнегреческое восприятие времени, время циклично, оно стоит на месте, никуда не движется».

Третий исторический жанр, тоже рожденный христианством, это церковная история. Он возник, поскольку в рамках классической подражательной историографии вообще не было места для христианства. Зачинателем церковной истории в IV веке стал Евсевий Кесарийский. После него церковная история продолжалась под пером еще нескольких авторов и исчезла только вместе с исчезновением этой дихотомии, когда два жанра слились.

На протяжении темных веков греков не покидало желание снова возродить классицизирующую историю. И уже в X веке, когда империя окончательно оправилась от ударов и перешла в наступление, вернулся и жанр классического историописания.

«В этом смысле характерен пример Льва Диакона, который продолжает историю там, где она была обронена авторами конца VI века. Он подхватывает эту классическую литературную традицию, которая снова начинает восприниматься греками как самая престижная».

«Если человеку, далекому от средневековой литературы и интереса к ней, я взялся бы посоветовать прочесть что-нибудь из византийской литературы, то, пожалуй, выбрал бы кого-нибудь из историков XI или XII века. Там есть целая плеяда выдающихся имен. И первое имя — это, конечно, Михаил Пселл, историк середины XI века».

Пселл был ученым, философом, государственным деятелем, но в первую очередь — царедворцем. Его «Хронография» — не просто история, а, в сущности, мемуары, в которых впервые в византийской литературе появляется психологизм. Если раньше литературный герой был двумерен, как изображение на византийской иконе, то Пселл своим главным достоинством считает способность показать человека с разных сторон.

К примеру, описывая временщика Иоанна Орфанотрофа, он пишет:

«Он никого не хотел обидеть, но не желал и терпеть ни с чьей стороны пренебрежения… <…> Он был изменчив душой, умел приноровиться к самым разнообразным собеседникам и в одно и то же время являл свой нрав во многих обличьях. Каждого, кто входил к нему, он издалека начинал ругать, но когда тот приближался, обращался к нему милостиво, будто впервые его заметил. <…> Присутствуя вместе с ним на пирах, я нередко поражался, как такой подверженный пьянству и разгулу человек может нести на своих плечах груз ромейской державы. И в опьянении он внимательно наблюдал за поведением каждого из пирующих, как бы ловил их с поличным, позднее призывал к ответу и расследовал… В этом человеке смешались разные свойства, уже давно приняв постриг, он и во сне не помышлял о монашеском благочестии, в то же время лицемерно исполнял все положенное свыше монахам и выказывал полное презрение к живущим распутно. При этом он был враждебен каждому, кто избрал благообразную жизнь, жил в добродетели или украшал жизнь светскими науками, и всеми способами унижал предмет их рвения. Так нелепо вел он себя во всем…»

Для Пселла главным было показывать не иконы добродетели или примеры порока, а то, как разные качества сложно смешиваются в каждом человеке.

У Михаила Пселла было несколько последователей. Один из ярких примеров — Анна Комнина, дочь императора Алексея, которая, будучи оттеснена от власти и практически заточена под домашний арест, взялась описывать деяния своего отца Алексея Комнина в сочинении под названием «Алексиада».

С Анны же начинается новый круг так называемой комниновской литературы, или литературы эпохи правления династии Комнинов. Комнины были сторонниками классицизма, и в историографии XII века многое свидетельствует о попытках вернуться к архаике. Поэтому Анна, опираясь в своей истории на художественные достижения Михаила Пселла, тем не менее позволяет себе гораздо меньше вольности, чем он.

Также XII век дал невероятный взлет хроникальной литературы. Возникли всемирные хроники Иоанна Зонары, Михаила Глики, поэтическая хроника Константина Манасси и некоторые другие.

«Но все это невероятно бурное развитие, давшее нам очень много образцов историографии, было как бы подготовительным этапом к появлению истинного гения византийской историографии — Никиты Хониата».

Никита Хониат жил во второй половине XII — начале XIII века. Его история — это тоже отчасти мемуары, это трагическая повесть о том, как Византия шла к своему закату — 1204 году, когда она погибла под ударами крестоносцев. Никита Хониат хочет показать своему читателю, что в этой гибели виноваты не крестоносцы, а сами византийцы. Это невероятно трагическая и в то же время абсолютно безжалостная книга, которая совершенно опровергает представления о византийской литературе как о литературе насквозь сервильной, писавшейся исключительно на потребу двору.

Вот, например, что пишет Хониат:

«Для большей части римских царей решительно невыносимо только повелевать, ходить в золоте, пользоваться общественным достоянием как своим, раздавать его как и кому угодно и обращаться с людьми свободными как с рабами. Они считают для себя крайней обидой, если их не признают мудрецами, людьми, подобными богам по виду, героями по силе, богомудрыми подобно Соломону, богодухновенными руководителями, вернейшим правилом из правил — одним словом, непогрешимыми судьями дел Божеских и человеческих».

Никита Хониат показывает, что абсолютная власть развращает абсолютно. Его история поразительна и тем, что он издевается над чрезмерным благочестием, чрезмерным желанием полагаться на Божью волю — что тоже кажется неожиданным в византийском историографе.

Историография продолжалась и в эпоху, когда центр империи переместился из завоеванного крестоносцами Константинополя в Никею, Трапезунд и Эпир, и, конечно, после того, как византийцы отвоевали себе Константинополь и вернули туда столицу империи. Благодаря этому мы знаем о событиях, которые происходили в это время в Византии, гораздо больше, чем о многих других районах Европы. Кроме того, историки были невероятно важными фигурами в обществе. Наконец, благодаря им у нас есть замечательная возможность проследить историографию до самого последнего вздоха Византии — и даже дальше, потому что историографический навык византийцев не оставлял их даже в самые последние дни существования империи. Осада Константинополя описана изнутри историком Георгием Сфрандзи, придворным последнего императора Константина XI, — и снаружи, с турецкой точки зрения, грекоязычным историком, находившимся в стане турок.

Самое яркое свидетельство того, насколько бережно византийцы относились к своей истории, дает следующий пример. В Ватикане есть рукопись, представляющая собой копию сочинения историка XII века Иоанна Киннама. Эта копия была сделана в 1453 году, когда Константинополь был осажден турками. Однажды неизвестный нам переписчик, видимо, вышел погулять и, вернувшись со стен, написал на полях своей рукописи: «Турки подвели пушки под самые наши стены. Наверное, через несколько дней начнется решительный штурм и наша империя погибнет». Оставив эту отчаянную запись на полях, он продолжил переписывание рукописи историка двухсотпятидесятилетней давности.

«Выражаясь словами Гамлета, „что ему Гекуба?“ Зачем ему, на глазах которого рушился его мир, было продолжать переписывать этого никому не нужного старого историка? Единственный возможный ответ состоит в том, что существование византийца было возможно только внутри текстового сообщества. Это была та оболочка, которая защищала этого неведомого нам писца от ужаса предстоявшего крушения мира. И он докопировал этого древнего историка до самого конца».

Поэзия — жанр литературы, неизбежно связанный с фонетикой языка. В этой сфере в греческом языке в III и IV веках произошли глубокие изменения. Изменилось произношение многих гласных; практически исчезло различие долгих и кратких гласных, на котором строилась древнегреческая поэзия. Кроме того, ударение, в древнегреческом языке имевшее музыкальный характер, при переходе к Византии стало более экспираторным Экспираторное ударение — ударение, при котором ударяемый слог выделяется силой выдоха..

Все это не могло не сказаться на характере поэзии — все сложные метры античной литературы были обречены, поскольку не соответствовали новой ритмической структуре языка. Сохранились только те античные размеры, которые можно было легко отбивать как ритм.

«С приходом христианства изменилась сама природа поэзии. Появилась потребность в том, чтобы создать новую поэзию, которая сопровождала бы христианскую литургию. Все попытки приспособить античные поэтические размеры к потребностям новой христианской реальности окончились неудачей. Даже выдающиеся поэты и глубокие философы, богословы вроде Григория Назианзина, одного из Отцов Церкви IV века, пытались писать литургическую поэзию, но у них получалась поэзия хоть и религиозная, но ни в коем случае не годившаяся для новых обстоятельств — Церковь требовала принципиально нового слова. И это новое слово было сказано в VI веке поэтом, сирийцем по происхождению, Романом Сладкопевцем».

Роман Сладкопевец создал принципиально новый вид поэзии — кондак. Это способ организации поэтического текста, который строится, во-первых, на ударениях (а не на долготах и краткостях) и, во-вторых, на количестве слогов. Это революционное достижение позволило Роману Сладкопевцу добиться совершенно новой образности и эмоциональности литературы.

До нас дошло несколько десятков кондаков, написанных Романом Сладкопевцем; еще несколько десятков условно приписываются Роману или написаны по стопам его поэзии. Самый знаменитый кондак — акафист Богородице — написан, по всей видимости, не Романом.

Ангел достославный, с небес нисшедший

Молвит Богородице «Радуйся»,

Созерцая Господа воплощение, гласом своим бесплотным

возопиял и возглаголал, и провещал в изумлении:

«Радуйся, чрез Тебя радость сияет,

радуйся, чрез Тебя горесть истает,

радуйся, Адамова горя утешение,

радуйся, Евина плача прекращение,

радуйся, высота неизъяснимая человеческим умам,

радуйся, глубина неизследимая и ангельским очам,

радуйся, что подъемлешь все Подъявшего,

радуйся, что объемлешь все Объявшего,

радуйся, звезда, зарю возвещающая,

радуйся, вода, тварь омывающая,

радуйся, чрез Тебя обновление миру,

радуйся, чрез Тебя воплощение Богу,

радуйся, Невеста неневестная!»

В этой поэтической форме в зачаточном виде присутствует рифма, абсолютно неизвестная античной поэзии — но и не та рифма, к которой мы привыкли: в ней рифмуются между собой не концы строк, а все члены предложения.

Кондак жил в византийской поэзии не очень долго. Ему на смену пришла новая форма литургической поэзии — канон: гораздо более сложная, статуарная и монологичная. Примерно к X веку практически вся литургическая поэзия строилась на каноне, а кондак практически не использовался.

Это соответствовало изменениям в самой литургии православной церкви. Она становилась более статуарной: клир теперь гораздо меньше передвигался по церкви, чем раньше.

Параллельно продолжала существовать и унаследованная от античности, но изменившая свой характер светская поэзия — поэзия античных метров: гекзаметр и двенадцатисложник. К примеру, двенадцатисложником были написаны все сатирические стихи знаменитого стихотворца XI века Христофора Митиленского.

Молва идет (болтают люди всякое,

А все-таки, сдается, правда есть в молве),

Святой отец, что будто бы до крайности

Ты рад, когда предложит продавец тебе

Святителя останки досточтимые;

Что будто ты наполнил все лари свои

И часто открываешь — показать друзьям

Прокопия святого руки (дюжину),

Феодора лодыжки… посчитать, так семь,

И Несторовых челюстей десятка два

И ровно восемь черепов Георгия!

Христофор Митиленский вовсе не был вольнодумцем или атеистом — это был глубоко верующий человек, тем не менее позволявший себе такую язвительность.

Существовали и фольклорные виды стихов. Они не фиксировались письменно, и сохранилось всего три обрывка таких народных частушек. Они показывают совсем другую ритмическую структуру, но судить о ней мы практически не можем.

В конце X века в византийскую поэзию вошел принципиально новый метр: так называемый политический стих, или пятнадцатисложник. Он, очевидно, вышел из народных глубин, но под пером знаменитого мистика конца X —начала XI века Симеона Нового Богослова превратился в литературу.

Симеон Новый Богослов позволял себе невероятно смелые с богословской точки зрения откровения: он описывал свое непосредственное общение с Богом, без помощи Церкви и других институтов, утверждая, что истинный христианин должен непосредственно физическими очами созерцать божество. Это было воспринято как ересь, и в конце концов Симеон был отправлен в ссылку. Такое чрезвычайное содержание требовало чрезвычайной формы. И он выбрал для этого форму пятнадцатисложника — тогда еще, видимо, устного, но превращенного им в письменный поэтический размер.

После него пятнадцатисложник входит в литературный быт. В XI веке им был записан героический эпос о Дигенисе Акрите.

Наконец, в XII веке в высокую поэзию вошли народный размер и народный язык. Революционное открытие, что поэзию можно писать не только возвышенным языком, принадлежит Феодору Продрому, придворному поэту Комнинов, автору середины XII века.

Феодор Продром писал поэтические тексты в разных жанрах, но больше всего прославились четыре его поэмы, написанные под псевдонимом Птахопродром (Бедный Продром). Они написаны от лица разных людей: бедного интеллектуала, который не может найти применения своему образованию, мужа-подкаблучника, бедного монаха.

Ведь стоит мне хоть на чуть-чуть из церкви отлучиться

Да пропустить заутреню — ну мало что бывает! —

Как уж пойдут, как уж пойдут попреки да упреки:

«Где был ты при каждении? Отбей поклонов сотню!

Где был во время кафисмы? Сиди теперь без хлеба!

Где был при шестопсалмии? Вина тебе не будет!

Где был, когда вечерня шла? Прогнать тебя, да все тут!»

<…>

Ты не смотри, что тот, другой, вкуснее ест и больше,

Дурного слова не скажи про все его повадки,

Затем, что это — протопоп, а ты — пономаренок,

Затем, что в нотах он знаток и в хоре правит пеньем,

Меж тем как ты лишь рот дерешь, а в пенье — ни бельмеса.

Он счет деньгам у нас ведет, а ты таскаешь воду;

Он деньги в сундуке хранит, а ты — головки лука;

Он всех ученей, лучше всех Писание читает,

А ты и в азбуке едва ль сумеешь разобраться…»

Это ироническая, шутливая поэзия, очевидным образом стилизованная с помощью такого разговорного и разухабистого народного ритма. Конечно, Продром использовал народный язык как литературный прием, обращаясь к придворным ценителям. Но это показывает, что в XII веке, через семьсот лет после своего рождения, византийская литература впервые почувствовала себя достаточно уверенно, чтобы выйти за пределы предписанной железной, затверженной нормы древнегреческого языка.

Массовой литературой византийцев, несомненно, можно считать жития святых. Это условный термин, потому что сюда входят далеко не только жития: это и мученичества, и так называемые апофтегмы — изречения Отцов Церкви и знаменитых пустынников, и душеполезные истории, и чудеса, и многие другие подвиды жанра. Сегодня вся совокупность этих текстов описывается термином «агиография».

Эти тексты не воспринимались как часть художественной литературы, но являлись ей по факту: они составляли предмет повседневного чтения всякого образованного византийца — не только монаха, но и светского человека. Нам известны два или три каталога частных библиотек византийских магнатов, и в них житийная литература представлена наибольшим количеством названий.

Житийная литература строится на постулатах, которые развились в христианстве не сразу, поскольку сама фигура святого — позднее явление христианской жизни. Но даже прежде, чем вокруг фигуры святого начало развиваться богословие, христиане стали создавать тексты о выдающихся людях, подражая языческим жизнеописаниям.

Первоначально речь шла о пустынниках — самым первым было житие святого Антония, человека, удалившегося из мира в пустыню.

«Разумеется, перед создателем такого текста неизбежно вставал художественный вопрос: где набрать материал для этого нарратива?Ведь если человек проводит все свое время в молитвах, если он ушел из мира, если он ни с кем не общается, кроме Бога, в его жизни не происходит никаких событий. Действительно, ведь день святого — это, как правило, день его смерти: его истинная жизнь начиналась после смерти, на небесах. И праздновать нужно было его смерть. Но что же тогда включить в его жизнеописание? Это литературное развитие происходило невероятно медленно и шаг за шагом».

Первоначально это были диалоги между старшими и младшими подвижниками. Потом, когда пустынники стали объединяться в группы, начали появляться сценки из жизни монастырей. Затем эти группы стали возвращаться в города. Первое время это вызывало протест сторонников классического пустынничества, но очень благотворно сказалось на развитии жанра — потому что городская жизнь создавала массу ситуаций, в которых святой мог проявить свои чудесные качества.

Многие жития строятся вокруг чудес — чудеса даже составляют отдельный поджанр житийной литературы. Есть целый ряд святых, о жизни которых нам ничего не известно, а чудеса они творят после смерти, из-за гроба.

Чудеса описывались для того, чтобы привлечь новых паломников в храм того или иного святого; поэтому между ними возникала конкуренция. Разумеется, священники соответствующих церквей соревновались между собой в завлекательности такого рода текстов — и подчас они оказываются довольно фривольными и пикантными, призванными рассмешить своих читателей.

Тексты эти дошли до нас в невероятном изобилии, и не только по-гречески, но и по-сирийски, и по-коптски. Некоторые сохранились только в древнеславянских переводах, а греческие оригиналы погибли, другие известны на древнегрузинском или древнеармянском, третьи — только на латыни. Это был интернациональный мир, и эти тексты писали люди, для многих из которых греческий не был родным языком.

«И уж чего они совсем не учитывали, это традиций древнегреческой литературы. Это был невероятно народный жанр. Он позволял себе освобождаться от всех конвенций и условностей античной литературы, и именно в жития в максимальной степени проникали фольклорные представления, анекдоты и грубые шутки».

Впрочем, довольно скоро житийная литература включила в себя и подражание античной биографии — жития патриархов, настоятелей монастырей и Отцов Церкви следовали правилам, созданным Плутархом и другими греческими биографами.

«По мере того как христианство становилось государственной идеологией, а принадлежность к церкви — формой политической лояльности, перед создателями житий возникал вопрос, что делать с такой парадоксальной и по определению взрывной фигурой, как святой. Ведь он пришел взорвать мир, указать людям, что они живут в своей повседневности неправильно, что нужно обратиться взором к сияющим вершинам вечного блаженства и вспомнить о пропастях ада, которые их ожидают. Такой персонаж по определению противоречил заиливанию, рутинизации христианской жизни в империи».

Мы видим следы этого явления в целом ряде житийных персонажей, которые возникают в конце V и в VI веке. Это парадоксальные святые, они очень странно себя ведут: вместо того чтобы уйти в пустыню и там навсегда исчезнуть из мира, они не просто возвращаются в мир, а возвращаются в него, чтобы его взорвать, чтобы вызвать изумление, оторопь у простых обывателей. Таковы святые столпники, которые проводят свою жизнь, стоя на столбе, или святые трансвеститы — дамы, которые в полное нарушение канонов вселенских соборов одеваются в мужское платье и живут в мужских монастырях, а их женская природа обнаруживается только после их смерти. Но самой парадоксальной является в этом смысле фигура юродивого.

Житие первого юродивого, Симеона Эмесского, было написано в первой четверти VII века Леонтием Неапольским. Оно представляет собой невероятную последовательность бурлескных действий, находящихся на грани кощунства.

«...Симеон приходит в город Эмес. А появление его в этом городе было таково: честной Симеон, увидев на гноище под стенами сдохшую собаку, снял с себя веревочный пояс и, привязав к ее лапе, побежал, волоча собаку за собой, и вошел в город через ворота, расположенные вблизи школы. Дети, заметив его, закричали: „Вот идет авва-дурачок!“ — и бросились за ним бежать, и били его. На следующий день — это было воскресенье — он запасся орехами и, войдя в церковь при начале службы, стал бросаться ими и гасить светильники. Когда подошли люди, чтобы его вывести, Симеон вскочил на амвон и начал оттуда кидать в женщин орехами. С большим трудом его вывели на улицу, и тут он опрокинул столы пирожников, которые до полусмерти избили его».

Деятельность юродивого начинается с прямого святотатства: он нарушает литургию в церкви. Это нужно, чтобы показать людям, что каждодневное благочестие, хождение в церковь, раздача милостыни — это не все. Что христианство — это про чудо, про что-то невероятное.

Все это дает невероятно богатый материал для житийной литературы. Если изначально читатель брал житие, чтобы попытаться подражать его герою, то следовать примеру юродивого никому не придет в голову: люди читают житие, чтобы понять что-то экзистенциальное, что-то запредельное, что-то важное. В этом смысле житийная литература является предком современной психологической литературы.

Первое время жития рисуют святых, практически вышедших праведниками из утробы матери — читатель ничего не узнает о том, как святой пришел к святости. Это меняется в конце X века — прежде всего в житии Нифонта Констанцского. Это первый житийный персонаж, который рождается грешником, проходит через невероятные испытания, сомнения и страшные падения и в конце концов достигает святости.

«Это совершенно невероятный по своей драматической силе, — пожалуй, сравнимой разве что с Достоевским — текст, в котором святой сначала борется с поползновениями своей плоти, со своей склонностью к дурным компаниям, а потом, когда ему кажется, что он уже достиг совершенства, вдруг начинает сомневаться в бытии Божием. Диалоги героя с чертом, который приходит к нему и говорит, что Бога нет, — это литература высшей пробы».

К сожалению, именно в этот момент творческое развитие византийской житийной литературы прерывается. В конце X века создается государственная комиссия во главе с Симеоном Метафрастом, которая каталогизирует жития, выбрасывает все сомнительные и переписывает те, которые должны остаться в литургическом обиходе. Эта реформа наносит смертельный удар византийской житийной литературе: если до X века это самый плодоносящий жанр, то начиная с XI века количество житий катастрофически сокращается.

«Государство начинает преследовать попытки создать новые жития, новых святых. Посыл состоит в том, что хватит с нас святых. Cвятые — люди непредсказуемые; жития часто соблазнительны и непонятны».

Результатом этой реформы явилось вымывание из оборота неожиданных, новаторских житий. В тот самый момент, когда византийская житийная литература вышла на новые горизонты, ее развитие было искусственно прервано.

Уровень грамотности византийского общества был ниже, чем в Римской империи эпохи ее расцвета, но выше, чем на средневековом Западе, — византийцы были в общем образованными людьми. Отчасти это было связано с тем, что в Византии школьное образование не стало достоянием церкви. Византия была бюрократическим государством, и огромный штат ее чиновников должен был состоять из довольно образованных людей. Образованными были не только городские жители — даже среди крестьян встречались вполне грамотные люди.

«Литературное развитие — хоть и замедленное и несущее на себе неизбежные родимые пятна очень жесткого государственного контроля над инакомыслием — тем не менее происходило все время. И доказательством этого развития является судьба такого жанра, как любовно-приключенческий роман».

Этот жанр родился в поздней античной литературе. Последний роман античности — «Эфиопика» Гелиодора — был написан в IV веке. После этого романы не пишутся. Поразительно, однако, что, хотя новые романы и не создаются, византийцы продолжают читать античные любовные романы.

В IX веке патриарх Фотий, ценитель литературы, пишет «Мириобиблион», краткое изложение прочитанных им книг. Когда он описывает любовные романы, в нем сталкиваются две его ипостаси — интеллектуала и хранителя чистоты православия: он пишет, что это очень увлекательная и изящная литература, но чрезвычайно душевредная. Такое отношение сохранялось на протяжении многих столетий.

Но в XII веке, в эпоху династии Комнинов, любовный роман возродился.

Первым стал роман Евмафия Макремволита «Исмена и Исмений». Это полностью подражательное сочинение: оно написано прозой, его действие происходит в античных декорациях. На христианство там не содержится ни одного намека.

Видимо, этот роман пользуется таким бешеным успехом у публики, что он тут же получает продолжение. Феодор Продром пишет стихотворный роман «Роданфа и Досикл». Вслед за ним под пером писателя Константина Манасси возникает роман, написанный пятнадцатисложником.

«Это в чистом виде беллетристика, то, что читается не для душевной пользы, а для литературного удовольствия. И тот факт, что романы продолжают создаваться и в поздней Византии, показывает, что этот интерес не спадает».

Если изначально романы были полностью подражательными, то со временем эта условность стирается.

Из любовного роман становится любовно-рыцарским: он рассказывает про подвиги героя, в нем появляются сказочные мотивы. Основная сюжетная канва всегда состоит в том, что герои неожиданно влюбляются друг в друга, потом судьба их разводит в разные стороны, но после невероятных приключений они воссоединяются на брачном пиру.

Роман не прекращает своего существования до самого конца византийской литературы. На последнем этапе, после того как на византийской территории появляются государства крестоносцев, он соединяется в единый литературный поток с западноевропейским рыцарским романом. Вместе они дали чрезвычайно интересные образцы жанра.

После уничтожения Византии турками-османами византийский культурный слой фактически исчез. Каким же образом до нас дошли византийские книги?

Что-то смогли унести с собой византийские интеллектуалы, бежавшие от турок в Европу. Эти люди пришлись ко двору в тогдашней ренессансной Европе, многие из них выступали учителями древнегреческого языка — и продавали местным князьям привезенные с собой книги. Таким образом возникли богатейшие собрания греческих книг в Европе. Поскольку гуманисты интересовались светской литературой, в книгохранилищах Западной Европы сохранилась ее основная масса.

Другой источник — это монастыри, главным образом афонские, поскольку гора Афон покорилась османам за 70 лет до падения Константинополя и не была разграблена и уничтожена. Монастырские библиотеки до сих пор хранят довольно обширные собрания, впрочем, довольно бедные по репертуару, поскольку они складывались, исходя из повседневных нужд монахов.

«В этом смысле самый интересный и перспективный с точки зрения будущих исследователей монастырь — это монастырь Святой Екатерины на Синайском полуострове. Это самый древний из существующих ныне и непрерывно существовавших монастырей — он был основан в VI веке. Библиотека монастыря Святой Екатерины в значительной степени состоит из палимпсестов. То есть фактически под слоями позднейших записей хранится огромное количество еще неизвестных текстов. И их открытие происходит буквально сейчас, на наших глазах. Ровно в эти дни исследователи, главным образом американские и австрийские, в специальных лучах читают тексты, которые не видны человеческому глазу».

Поэтому наши знания о византийской литературе продолжают

увеличиваться.

Оставьте ваш e-mail, чтобы получать наши новости