Сергей Иванов: «Гуманитарная наука все переоткрывает»

Профессор-византинист — о политике, риторике, снобизме, престиже, империи, «Игре престолов» и Dolce & Gabbana

— Я хочу спросить вас об эмоциях. В одном вашем интервью я прочел, что еще в школе вы начали изучать древние языки и испытывали при этом восторг.

— Честно скажу, в школьном возрасте я начал учить только латынь, греческий — уже в университете. Но я действительно испытывал восторг, и он был совершенно чувственного свойства. Классическая древность мне невероятно нравилась, и я был в восторге от того, что в нее погружаюсь. Каждое латинское слово или его склонение меня переполняло радостью и удовольствием. Кому-то нравится рисовать, кому-то — музыка, а мне нравилось это.

— Вам важны были эмоции от вживания в другую культуру или чувство языка само по себе?

— Именно от постижения другой культуры, я все-таки не лингвист. Мне нравилось, что каждое из слов, которое я выучиваю, взято из текстов, рассказывающих о римской культуре. В этом мне виделось невероятное обаяние, величие, в этом чувствовался престиж.

— Вы уже в детстве понимали, что тексты о древности надо читать не по-русски, а на языке оригинала?

— Ну, такого рода вопросов у меня никогда не возникало (смеется). Я всегда знал, что в Римской империи говорили на латыни, в Греции — по-гречески. Я не принадлежал к тем людям, которые поступали на классическое отделение, думая, что они будут заниматься Пушкиным и Лермонтовым (а такие бывали). Мы с моим другом детства и одноклассником сказали друг другу, что нам хочется учить латынь, и нашли преподавательницу. Это была наша личная инициатива; у моих родителей это вызвало большое удивление, но, к их чести, они не стали возражать. Они оба работали в кино и были бесконечно далеки от этого.

— В одном интервью вы рассказывали, как сделали выбор в пользу византинистики, и это уже звучало не эмоционально, а рационально: надо было выбирать специализацию, а византинистика была менее «вспаханная» область, чем классическая филология, в ней было больше шансов оставить след. Получается, в какой-то момент восторг прошел?

— Пожалуй, такого восторга при выборе направления у меня не было. Но все в какой-то момент немного рутинизируется, и самые приятные занятия тоже. И выбор в пользу Византии был уже более головным, никакого отдельного чувственного восторга она у меня не вызывала. Впрочем, когда чем-то много занимаешься, начинаешь это любить. Я уже столько лет занимаюсь Византией, что мне трудно сказать, какие эмоции это у меня вызывает.

— Легко представить себе обратный случай — человека, который идет заниматься Пушкиным и Лермонтовым, потому что любит Пушкина и Лермонтова. У вас есть перед глазами пример ученых, про которых вы думаете: надо же, у него совсем не так, как у меня?

— Да, конечно, сплошь и рядом. Бывает, люди выбирают специальность случайно, а потом оказываются великими учеными. И наоборот, кто-то думал, что это его призвание на всю жизнь, а потом разочаровался, не достиг успеха, ушел и бросил, ничем себя не зарекомендовал.

— Может наука быть страстью у человека, который при этом не способен стать крупным ученым?

— Да, это вполне возможно. А возможен путь, когда человек относится к науке как к способу познания мира в целом, познания жизни. И есть еще один путь, не менее почтенный, когда человек ничего не понимает в жизни, а при этом является великим ученым. Он может вообще не разбираться ни в искусстве, ни в людях, ни в политике, ни в чем, а в своей сфере разбираться изумительно!

— Я думаю, вам последний путь не близок.

— Нет, мне этот путь не близок, мне как раз кажется, что наука — это способ вообще познания жизни.

— А как вам наука помогает в познании жизни?

— Не напрямую, конечно. Почему-то историков часто спрашивают, куда, по их мнению, будет дальше двигаться мир. Я всегда отвечаю метафорой, однажды мною придуманной: спрашивать историка о будущем — это все равно что спрашивать патологоанатома о бессмертии души.

Наука помогает в другом: благодаря ей я представляю, сколько фактов нужно, чтобы построить на них теорию, или как должен выглядеть текст, чтобы не вызывать подозрения в своей подлинности. Я льщу себе надеждой, что, со своим опытом относительно древних текстов, довольно легко вычленяю вранье или непоследовательность в тексте современном, например политическом или научном. Специалист по древним эпохам, читая древние тексты, все время пытается поймать автора на вранье, на нарушении внутренней логики, на ангажированности, на смене источника или тона, а потом понять, о чем это свидетельствует. Это называется внутренней критикой текста. Но такой же внутренней критикой мы можем заниматься и в отношении современного текста, просто в отношении древнего текста это делать трудно, а современного — гораздо легче.

— То есть для вас нет разницы между древним враньем и современным.

— Ну, у меня нет такой радости, когда я разоблачаю вранье в современном тексте. Я уверен, что одновременно со мной это делает масса других людей. А в отношении древнего текста просыпается инстинкт преследователя, охотника: ты берешь след, по нему идешь и надеешься, что раскрутишь дальше что-нибудь замечательное.

— Это подпитывает вас?

— Я думаю, что инстинкт охотника есть у всякого исследователя независимо от того, как он подходит к науке. Тебе кажется, что какой-то фрагмент текста можно раскрутить, что ты на чем-то поймал автора. Ты начинаешь искать какие-то параллели, залезаешь в другие источники, уходишь все дальше — это обычный путь исторического исследования. Конечно, я говорю не о построении большой научной теории, а о том, что скорее превратится в статью, нежели в книгу.

— Как бы вы описали свой научный темперамент?

— Меня отличает крайняя неорганизованность — и это большой недостаток. Книги на моем столе лежат в невероятном хаосе, а многие мои коллеги просто не вынесли бы такого зрелища, у них все лежит на своих местах, и они всегда знают, где что находится. Я им искренне завидую, себя проклинаю, но против темперамента ничего сделать не могу. И, подобно этому, есть люди, которые, выбрав себе тему, ее последовательно раскручивают всю жизнь; им нравится, как одно вытекает из другого, и так бесконечно. Я так не могу. Мне, в силу некоторой хаотичности, скорее присуще интересоваться разными вещами, заниматься сначала одним, а потом чем-то другим, и так далее.

— То есть побочное достоинство вашей неорганизованности — широта интересов?

— Можно назвать это широтой, можно — разбросанностью, зависит от точки зрения.

— Вы отмели для себя образ рассеянного ученого, который ничего не понимает в окружающей жизни; наоборот, вам интересны не только тексты, но и то, что за их пределами. Что вас особенно интересует?

— Я активно интересуюсь политикой. Читаю и СМИ, и современную литературу — не всю, конечно, но кое-что люблю. Читаю про разную историю, не только византийскую. Мне вообще окружающая жизнь интересна.

— У вас есть стремление высказываться об этом? Вы чувствуете, что ваши суждения имеют вес в других областях, помимо византинистики?

— Нет, совершенно. Про литературу я решительно не могу высказываться публично, а про политику иногда высказываюсь, иногда подписываю открытые письма, членствую в каких-то обществах. Как гражданин я заявляю свою позицию.

— Вести политическую колонку вы бы не хотели?

— Нет, конечно. Все-таки тогда нужно действительно активно заниматься этим, сделать это своей профессией, все время следить за политикой, а у меня на это не хватает времени. Но если бы жизнь сложилась по-другому, мог бы, наверное, и это делать.

— Некоторым политическим колумнистам и журналистам сильно помогает классическое или просто мощное историческое образование. Вам такой автор будет интересней как собеседник? Или вас привлекает опыт, совсем не похожий на ваш?

— Это зависит от того, насколько остроумные мысли человек высказывает. Остроумные мысли приходят в голову не только людям, классически образованным, хотя, разумеется, как говорил Смердяков, с умным человеком и поговорить любопытно. Когда я читаю, например, Дениса Драгунского, я в каждой фразе вижу, что он классик и даже о современной политике пишет, как классик. Разумеется, я чаще улыбаюсь, чем другие его читатели, потому что ловлю аллюзии, адресованные только знатокам и собратьям по цеху. То же самое с другим моим коллегой-классиком, Гасаном Гусейновым. А когда Максим Соколов претендует на глубокое знание, меня это скорее раздражает, потому что на самом деле он неуч, вставший в позу усталой мудрости.

— А вы считаете себя снобом?

— Конечно, такой грех есть. Я стараюсь быть непредвзятым, но это далеко не всегда удается. Это вообще мало кому удается.

— Предвзятость — это одно, а снобизм — это другое.

— Нет, я понимаю снобизм именно так; сноб — это человек, который говорит: «Не читал, потому что не люблю». Он заранее знает, что любит и что не любит, и это есть чистой воды снобизм. Я стараюсь быть непредвзятым, но, разумеется, никуда от себя не деться.

— Вы принадлежите к числу ученых-ораторов; вы этим умением овладевали специально?

— Нет-нет, это само собой получилось. Когда-то бесконечно давно, когда мне пришлось впервые выступать с какими-то докладами, я понял, что совершенно не могу читать по бумажке. Мне кажется, что это унижает и меня, и аудиторию, рассеивает ее внимание. Я всегда говорю, глядя в зал; иногда только смотрю на часы, поскольку я, как тетерев на току, совершенно забываю о времени. Увидев за собой эту способность — говорить не по писаному — решил, что ею надо пользоваться. Я не считаю возможным лишь выступать экспромтом на иностранных языках, потому что боюсь делать ошибки.

— Вас это эмоционально подпитывает?

— Да-да-да! Выходя на трибуну, я действительно прихожу в такое специальное состояние священного возбуждения.

— Вы чувствуете себя удавом?

— (смеется) Нет, скорее пифией.

— Вам это состояние важнее, чем завладеть аудиторией?

— Нет, мне важно владеть аудиторией, и я очень огорчаюсь, если это мне не удается. Ведь выступление на конференции — это вещь скорее редкая, а вот преподавание — рутинная. Тем не менее я так же ответственно подхожу и к своим лекциям. А студенты — аудитория гораздо менее благодарная: кто в социальной сети сидит, кто пытается эсэмэски слать. Взнуздать их, заставить себя слышать — это гораздо более тяжелая задача, и не всегда мне это удается.

— И это челендж для вас?

— Это великий челендж! Это огромный челендж, и, повторяю, это действительно тяжелая задача. Я выхожу после лекции совершенно вымотанный.

— Как вам кажется, должен ли ученый-интеллектуал уметь завладеть умом случайного слушателя? Встать и рассказать свою тему так, чтобы профан был впечатлен?

— Мне кажется, он ничего не должен. Если он любит сидеть в своей келье, то и пусть сидит в своей келье.

— А если не в келье?

— Если не в келье, тогда это происходит само собой. Мне кажется, что желание просветительства в каком-то смысле заложено в науке, особенно в гуманитарной. А в классической филологии — еще больше, чем в гуманитарной науке в среднем. Еще Томас Манн на первой же странице романа «Доктор Фаустус» писал, что классическая филология словно специально предназначена для того, чтобы нести ее в люди, чтобы ее преподавать.

Это очень логично, потому что гуманитарная наука существует внутри своей культуры. Ведь всякая эпоха заново открывает все. Нельзя сказать, что мы открываем что-нибудь впервые, — это верно для естественных наук, но не для гуманитарных. Гуманитарная наука все переоткрывает. Какой-то багаж она получает от предыдущей эпохи, но значительная часть вопросов, которые она задает, продиктована современной цивилизацией. Тем самым актуальные вопросы гуманитарной науки вытекают из тех вопросов, которые мы задаем самим себе про самих себя. А значит, мы хотим просветить своих современников.

— Иначе говоря, связь того, что вы делаете, с современностью — это не ваш личный выбор, а обязательное условие гуманитарной науки?

— Не столько обязательное, сколько естественное. Я повторяю, что в гуманитарной науке есть разные сферы; кто-то всю жизнь занимается водяными знаками рукописей, это почтеннейшее занятие, и я низко кланяюсь такому человеку. Но, наверное, ему менее интересно разговаривать на какие-то общие темы, чем человеку, который занимается историей политической мысли или историей культуры.

— Как вам кажется, каково будущее гуманитарной науки?

— Я же вам только что сказал про патологоанатома и бессмертие души (смеется). Зачем же вы меня спрашиваете о том, что будет?

— Вы же сами сказали, что гуманитарная наука каждый раз перепридумывает себя, чтобы найти свое место в современности. Это место — оно увеличивается или уменьшается?

— Сложно сказать... Разумеется, сейчас гуманитарная наука в значительной степени деинституционализирована. В современных условиях, особенно с развитием интернета и дигитализации, например, исчезает такая важная институция, как доступ к тексту, доступ к библиотеке. Библиотека — это такое специальное престижное место. Вот ты приходишь в РГБ, бывшую Ленина, видишь лестницу, мрамор — и уже преисполнен пиетета перед тем, что тебе предстоит. Ты еще даже не притронулся к книгам, но уже как-то приподнят.

А когда ты заходишь в интернет, ты словно открываешь шкаф, из которого на тебя обрушивается гигантский ворох всего, причем вперемешку. Понятие иерархичности уничтожается мгновенно, и следующие молодые поколения вообще не знают, что бывают авторитетные источники. Все тексты находятся в интернете, и все они равны между собой. И чтобы понять, что какой-то текст — белиберда, а какой-то есть плод гения, нужно специально заострить свой аналитический аппарат. И это меняет статус гуманитарной науки гораздо больше, чем естественной.

Или возможность прослушать любой лекционный курс онлайн. Раньше ты приходил в аудиторию, в нее входил профессор, все вставали, он говорил: «Садитесь, пожалуйста». Опять священнодействие. А теперь открыл сайт — и пожалуйста, тебе из Гарварда читают тот курс, на который ты запишешься. Вставать ни перед кем не нужно.

Понятно, что общая мобильность общества разрушает институции, людям становится труднее держаться друг за друга, сохранять не онлайновые, а реальные связи. И уже некоторые научные общества больше заседают не в залах под люстрами, а онлайн, разговаривают по скайпу. На самом деле можно и конференции не проводить. Зачем куда-то лететь, ехать, останавливаться в гостиницах? Все это денег стоит, а денег мало. Гораздо удобнее всем в режиме телеконференции поговорить по скайпу. Правильно? Правильно! Но тогда естественно снижается престижность и социальная значимость науки. Это реальность, с которой мы должны иметь дело.

— Деинституционализация — это в том числе и размывание границ? Когда наука теряет свое традиционное место и смешивается с бытом, с искусством, с медиа?..

— Это разные процессы, и их очень важно не путать. Вот, например, сэр Джон Джулиус Норвич — это самый популярный человек, пишущий о Византии в Великобритании и, пожалуй, вообще во всем англоязычном мире. Его история Византии — это самая популярная книга о Византии на английском языке. Он выходит гигантскими тиражами, продается в аэропортах, он переведен на русский язык, как и на все остальные языки.

Но при этом он не ученый. Он то, что в Британии называется gentleman scholar: он любит красиво читать чужие книжки, а потом красиво писать свои. И он сам прекрасно знает свое место: он не является членом Британской византиноведческой ассоциации, его никто не считает ученым, и он себя не считает ученым. Он — «гладкописатель»; в Британии эта традиция называется purple style, «пурпурный стиль». И прекрасно, что есть аудитория, которая любит читать такую красивую литературу. Но в нормальном обществе эти уровни ни в коем случае не смешиваются: на Западе все знают, что есть сфера, где живут эксперты, и они — это не Норвич, а Норвич — это не они.

«В России произошла очень трагическая вещь — полная дискредитация экспертного знания»

В России произошла очень трагическая вещь — полная дискредитация экспертного знания. Статус эксперта подвергся инфляции, население России не доверяет специалистам, и никому вообще не доверяет. И разрушены институты, которые могли бы экспертов производить.

И это по-настоящему ужасно. Возьмем, например, пресловутое фоменкианство. В принципе, такой человек, как Фоменко, есть и в Германии — правда, он выбрасывает из истории не тысячу лет, а всего лишь сто лет из Средних веков. Но германской общественности это совсем неинтересно: она послушала, эксперты сказали, что это ерунда, и про него забыли.

Разумеется, я не хочу сказать, что западный массовый читатель не интересуется проклятьем фараонов, загадками пирамид или внеземным происхождением человеческой цивилизации. Все это, разумеется, есть, но это удел желтой прессы. А она понимает, что глупо соваться с этими самыми инопланетянами к эксперту. Это другое, это просто чтобы развлечься, чтобы было куда уткнуть глаза. А если кто-то серьезно заинтересовался каким-то вопросом, он обращается к эксперту. Была Атлантида? Давайте спросим эксперта, была ли Атлантида.

А в России все смешалось. Настоящий пафос фоменкианства —

не в утверждении каких-то их дурацких истин, настоящий пафос фоменкианства — давайте развенчаем экспертов, долой экспертов! И «разоблачители» все время говорят: все эти профессора истории держатся за свои тепленькие места... Знали бы они, сколько платят этим самым профессорам на их «тепленьких» местах. Так вот, они корпоративно держатся за свои обветшавшие знания, а мы, молодые варвары, придем, все разрулим, всю правду скажем.

И это результат той неприглядной роли, которую играли эксперты при советской власти. Наступило законное и полное разочарование. Они столько раз кричали «волк, волк», что теперь им уже никто не поверит.

— Вас больше возмущает профанация экспертизы, чем подмена научного постижения мира бредом?

— Действительно, меня чрезвычайно волнует ощущение, что наши соотечественники считают, что может быть все что угодно. Может быть так, а может быть совсем наоборот. Могут быть две взаимоисключающие вещи одновременно. И у них нет понимания, что есть люди, которых можно спросить, где правда. Что же удивляться, что у нас нет уважения к эксперту, если все знают, что диссертации покупают за деньги? Раз все до такой степени развалилось, к сожалению, снявши голову, по волосам не плачут. И это беда далеко не только гуманитарного знания, естественно.

— У вас у самого есть стремление заняться восстановлением доверия к ученым на институциональном уровне? Общаться с чиновниками, заниматься организацией науки?

— Нет, с чиновниками я, разумеется, не могу разговаривать, но, например, я являюсь одним из учредителей Вольного исторического общества. Или, когда у меня берут интервью, не было случая, чтобы меня не спросили про Тихона Шевкунова и его фильм «Гибель империи». Я всегда говорю, что вызываю на публичный диспут — разумеется, не самого Шевкунова, который абсолютно безграмотный человек, а людей, которые писали сценарий этого фильма. Я, разумеется, знаю, кто это, и они знают меня. Пусть они в любом формате выйдут подискутировать со мной о Византии. Впрочем, до сих пор никто не откликнулся. Это их дело.

— Первой проблемой гуманитарной науки вы назвали объективные тектонические сдвиги — изменения внутри общества, дигитализацию и так далее. И только во вторую очередь назвали исторически сложившиеся трудности, специфически российские. Вам кажется, порядок именно такой?

— Ну, Россия испытывает все последствия первого тектонического процесса не меньше, чем второго. Оправится ли она когда-нибудь? Знаете, я думаю, российская гуманитарная наука должна осознать свое место в мировой науке. Например, китайцы совсем не стесняются идти на выучку. Они понимают, что отстают в чем-то, и учатся: посылают своих студентов учиться в западные университеты. Я все время вспоминаю Петра Великого, когда смотрю на сегодняшний Китай. И поэтому у него великое будущее — и у китайской науки в частности. Китай пытается устроить свои университеты по западным стандартам, и у него это действительно получается — они все выше и выше поднимаются в мировых рейтингах. Разумеется, в условиях курса на самоизоляцию, на официально провозглашенное самодовольство такого быть не может.

«Российская гуманитарная наука —

это изначально наука империи»

Между тем если бы российская гуманитарная наука позволила себе трезво на себя взглянуть, то она не оказалась бы в самом-самом хвосте мировой науки. Все-таки российская гуманитарная наука — это изначально наука империи. Этот аспект отличает ее, например, от гуманитарной науки Болгарии. Я ничего плохого не хочу сказать про Болгарию, но естественно, что в Болгарии интересуются болгарской историей, и крайне странно было бы считать, что болгарские ученые будут интересоваться историей тропической Африки. А есть страны, которые мыслят себя как империи и которые интересуются всем. И Россия принадлежит к таким странам. Наверное, заниматься всем она больше не может — нет денег, нет сил. Но тем не менее она мыслит себя мировым образом. А раз так, странно себя заключить в клетку и говорить, что мы будем жить отдельно от всех на свете.

Удастся ли ей во всех сферах продвигать науку? Не уверен. Многие сферы потеряны безвозвратно — в результате потери школы, массовой эмиграции, и так далее. Например, индология была чрезвычайно пышна в советское время, но исчезла. Вроде бы китаистика как-то совсем хиреет. Но есть сферы, в которых российская гуманитарная наука смотрится неплохо. А есть сферы, где она среди передовых, например лингвистика — она вроде бы котируется на мировом рынке, даже несмотря на ужасные потери в результате эмиграции. Как мне кажется, российская византинистика занимает вполне достойное место в мире. Не среди самых первых, но и не последнее.

— По-вашему, чтобы с российской наукой произошло что-то хорошее, она сама должна осознать свое место; вы не говорите про долг общества и государства. Вы считаете, наука сама на плечах себя вынесет?

— Мне важно именно это. Например, я участвую в создании библиографии мировой византинистики для международного журнала Byzantinische Zeitschrift, издаваемого в Мюнхене. Мы вместе с двумя коллегами, специалистами по богословию и по искусствоведению, аннотируем российскую византиноведческую литературу. Это очень важно, потому что, естественно, по-русски читают мало, и если специалист находит интересную ему статью, он может или удовлетвориться нашей краткой аннотацией, или обратиться к автору напрямую с просьбой рассказать более подробно. Это способ обойти незнание русского языка, которое стало повседневностью — как и незнание почти всех языков, кроме английского.

Мне кажется, что это очень важная работа, потому что это способ сделать российскую науку частью мировой. Западные ученые относятся к этому вполне серьезно и иногда обращаются ко мне с просьбой дать адрес того или иного автора, которого я аннотирую, чтобы связаться с ним напрямую. Раз за разом на всех собраниях византинистов обращаюсь к коллегам с просьбой самим писать аннотации и присылать мне, чтобы я их пересылал в этот журнал, потому что кто же лучше сможет аннотировать статью, чем ее автор? Я говорю: «Пишите! Неужели вы не заинтересованы в том, чтобы о вашей работе узнали во всем мире?» И я встречаю довольно прохладный прием. Меня это чрезвычайно удручает.

— Вы сказали, что вас интересует политика. Я знаю об этом давно, потому что прошлым летом я видел вас на Ярославском вокзале, когда встречали подсудимых по «делу Кировлеса». Я думаю, в той толпе вы были единственным университетским профессором.

— Я так не думаю. Это все-таки было очень эмоционально: накануне мы стояли около «Националя», были уверены, что все кончилось, а тут вдруг раз — и такое счастливое избавление.

— Вы чувствуете себя внутри современной истории? Вам это нравится?

— Да, конечно, очень чувствую! Безусловно, самые счастливые дни моей жизни — это 22 августа 1991 года, момент максимального слияния со всеми моими согражданами. Да, это было невероятно счастливое время! И теперь в те редкие моменты, когда можно встретиться c собратьями по духу, это очень поднимает настроение. Оказывается, что ты не один.

— Спрошу про эмоции других людей. Представьте себе дилетанта, к примеру айтишника, который говорит: «В свободное от работы время я очень люблю читать книжки про Византию». Вы сразу представляете себе этого человека? Вам это что-то о нем говорит, у вас рисуется потрет в голове?

— Нет, к сожалению, нет. Это, увы, не чистый случай, потому что Византия как тема очень освоена клерикалами. И я всегда буду подозревать, что такой читатель либо хочет прочесть, что Россия всегда была самая великая, потому что наследует Византии, либо хочет прочесть, какое в Византии было великое благочестие. Это сложный случай именно для России — впрочем, на Западе такого вообще нельзя себе представить, потому что на Западе про Византию никто ничего не знает. А вот человека, который самостоятельно читает про классическую древность, я уже заранее в чем-то уважаю, потому что в этом случае нет этих привходящих обстоятельств.

— Вам важно очищать свою тему от этих, как вы сказали, привходящих обстоятельств. Просто в памяти Сергей Аверинцев, который часть своего безусловного авторитета заработал именно благодаря тому, что смешивал научное с религиозным.

— Да, но это все-таки была совсем другая эпоха. То, что он делал, было на грани диссидентства, и это вызывало восторг и восхищение. Тогда религиозность была совершенно другим кодом. А сегодня она не только не преследуется, но в каких-то ситуациях даже и предписывается, так что разница очевидна. Сам Сергей Сергеевич отошел от этой тематики, как только стало возможно. Он переключился на совсем другие сферы, и именно с этой стороной больше не якшался.

— Вы сейчас описали структуру интереса к Византии, который в России особый, а на Западе вообще никакой. Получается, правда, что Византия и византинистика — это отдельный замкнутый мир, более герметичный, чем другие области гуманитарной культуры?

— Да, это правда. Например, мир фэнтези — это всегда Средневековье, но Средневековье именно западное. «Игра престолов» — это сплошь романо-германское Средневековье. В фэнтези нет места стилизации под Византию, Византия провалилась в имиджевую дыру.

— Это плохо?

— Это жалко. Это много говорит о конструировании самосознания культур. Сколько тысяч раз мы бы ни произносили, что антиисторично говорить, что Европа — это Западная Европа, от этого все равно никуда не деться.

— Каковы отношения вашей науки с медиевистикой? Медиевистика же бурно развилась в XX веке, была модной, была сферой апробации передовых научных методологий...

— Византинисты всегда плелись в хвосте медиевистики и не участвовали в научных революциях. Только спустя много десятилетий они начинали осваивать методики, опробованные медиевистами-западниками. Впрочем, и специалисты по западному Средневековью не зовут нас на конференции, вплоть до смешного: когда говорят слово medieval, Византия по умолчанию исключается. Это два совсем разных мира.

Почему так? Во-первых, греческий трудно выучить, а латынь легко. И латынь учат много где и для многих целей, а греческий — все же в довольно специфических обстоятельствах. Кроме того, структура науки складывалась в странах, которые изучали свою историю — историю Италии, Германии, Англии, Франции. А Византия — это чья история? Греции? Словом, она действительно выпадала из, так сказать, стандартного курса истории.

— Византия находится между Античностью и Средневековьем, между дохристианской и христианской культурами. Можно коротко, в простых оппозициях, ответить на вопрос: Византия — какая она?

— Я не возьмусь сделать такое обобщение. Все-таки это огромный срок — 1200 лет. По-моему, Византия и прожила так долго, потому что была очень разной в разные эпохи и в разных частях цивилизации. Один из величайших ныне живущих византинистов Жильбер Дагрон замечательно сказал, что нахмуренные брови византийцев всегда компенсировались заговорщическим подмигиванием. Эта точная метафора прекрасно передает, до какой степени была неоднозначна византийская цивилизация.

— Когда говоришь об Античности, сразу в голову приходит тьма имен, и создается впечатление, что это культура звезд. А при слове «Византия» имена не приходят в голову. Это по нашему невежеству?

— Нет, это потому что, в отличие от Античности, она не нарративизирована. Грубо говоря, нет таких рассказов — самого примитивного школьного типа — о Византии, какие есть про Античность. Про Византию нужно рассказать истории, тогда появятся и имена.

— А если бы профану надо было объяснить, что Византия дала миру, что бы вы сказали?

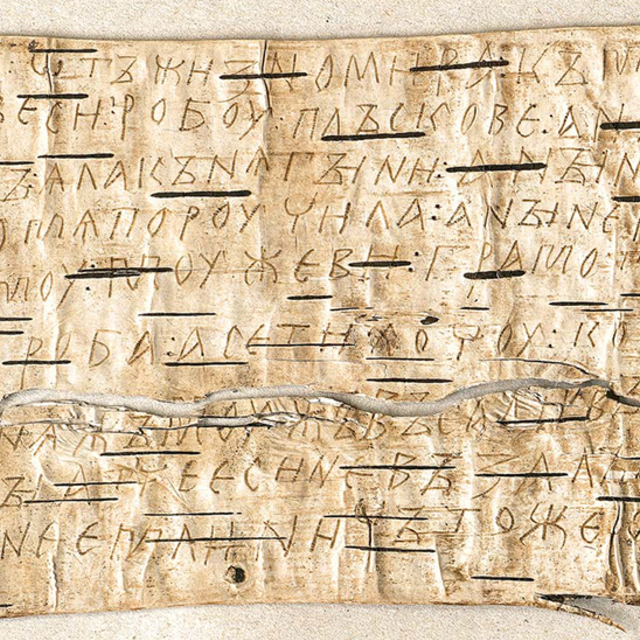

— Разным она дала разное. Нам она дала 1200 слов нашего словаря, они калькированы с греческого, и без них нельзя представить себе русский язык — это самые важные слова. Например, слово «телефон» — греческое, но оно придуманное, сконструированное, а вот слово «нелицеприятный» — переведенное, таких слов изначально в русском языке не было. В славянском языке изначально вообще не было составных слов, он не был для них предназначен. Это изобретение Кирилла и Мефодия, которые решили, что в славянском языке можно конструировать композитные слова по греческому образцу.

«Мы, конечно, являемся преемниками Византии. И дело даже не в православии,

а в его последствиях»

Мы, конечно, являемся преемниками Византии. И дело даже не в православии, а в его последствиях: в том, что оно, будучи отличным от западного христианства, привнесло в социальную жизнь, культурную жизнь, индивидуальную жизнь.

Кроме того, часто выясняется, что Византия дала самые неожиданные вещи. Например, Питер Гринуэй как-то сказал — пожалуй, не удивив меня, — что византийская культура ему важна для выстраивания своего художественного мира. И действительно, вспомним торжественность, процессионность его многих фильмов, будь то фильм «Повар, вор, его жена и ее любовник» или «Дитя Макона». Конечно, это не прямые рефлексы византийской культуры, это результат игры.

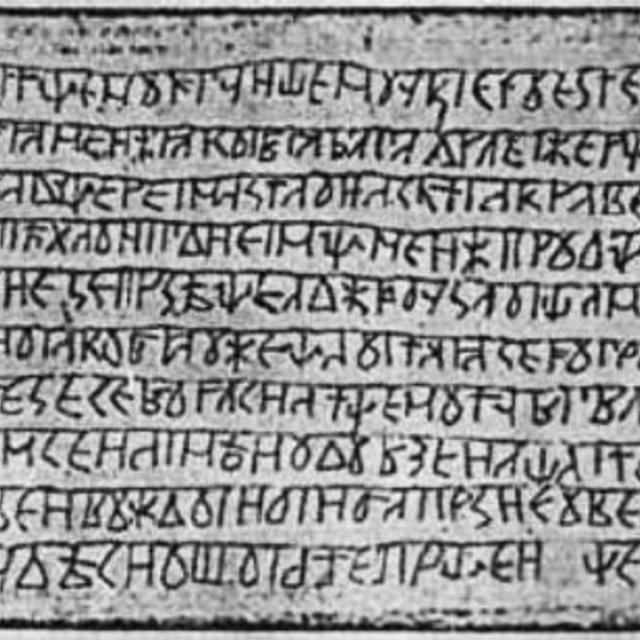

Вы будете удивлены, но Коко Шанель однажды сказала: «Интересно, почему все, к чему я прикасаюсь, становится византийским?» Казалось бы, она последний человек, про кого можно было такое предположить, однако это дословная цитата. Шанель делала свою крупную бижутерию из дешевого камня, из блестящих камешков, стекляшек — и, оказывается, это началось после ее знаменитого визита в Италию, когда она съездила в Равенну и посмотрела византийские мозаики.

Или вот нашумевшая в 2013 году коллекция Dolce & Gabbana, византийская коллекция от-кутюр. Все схватились за голову, сказали: ах-ах, как же так, что же это значит?! И один отечественный искусствовед, мною чрезвычайно уважаемый, сказал, что Дольче и Габбана специально ориентализируют Византию, что они якобы специально даже выбрали узкоглазых высокоскулых моделей, чтобы подчеркнуть, что Византия — это Восток, что для них византийские мотивы равнозначны индийским, китайским, японским, иранским. Но так говорят, потому что никто не читает тексты, все только картинки смотрят в интернете. А сами модельеры написали открытым текстом, что Дольче родился на Сицилии, рядом с Монреале, знаменитым местом, где в XII веке византийские ремесленники делали изумительные мозаичные соборы для норманнских королей. И для Дольче это возвращение к его собственным, как это ни странно, сицилийским корням. Так что культурные заимствования не идут прямыми путями, они идут сложным образом.