Конспект Самодопрос в ожидании ареста

Краткое содержание лекции Ильи Венявкина* из курса «Что скрывают архивы»

«Я расскажу о том, что считаю своей самой большой если не находкой, то архивной удачей. Это история про дневник советского драматурга Александра Афиногенова, который он писал в 1937 и 1938 годах. Наткнулся я на этот дневник сравнительно случайно. Дело в том, что один мой коллега попросил меня помочь ему составить книжку, которая была посвящена театральной цензуре, и одним из боковых сюжетов там шли истории про советских драматургов и их неудачи в театральных постановках. И случайно возникло имя Александра Афиногенова, молодого советского драматурга. Имя мне это совершенно ничего не говорило, и я стал пытаться понять, кем же он был. И так очутился в Российском государственном архиве литературы и искусства, где и хранятся его документы».

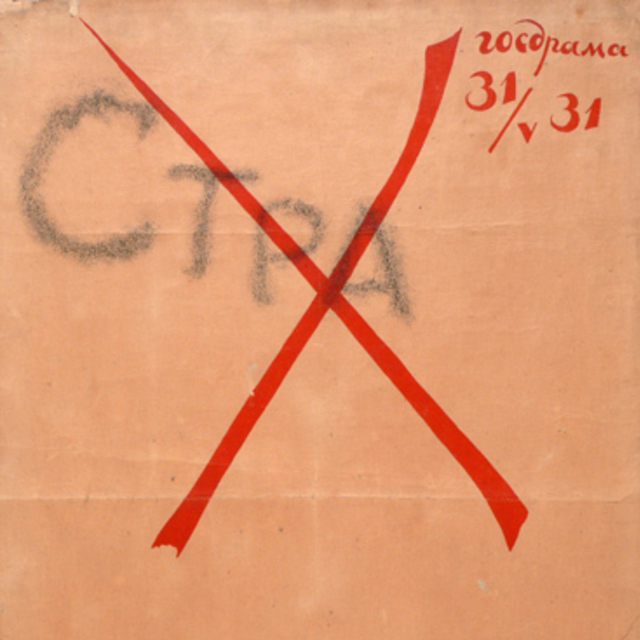

На протяжении большей части 1930-х годов Александр Афиногенов вел дневники. Он записывал свои мысли по поводу книг, которые читал, по поводу своих коллег, советских драматургов. Все это было вполне предсказуемо. В это время Афиногенов был необычайно успешен, его пьесы шли в сотнях театров Советского Союза, он был на вершине советской литературной иерархии. Но в 1937 году над ним начали сгущаться тучи. Положение стало угрожающим, когда в апреле 1937 года арестовали Генриха Ягоду, приятелем и протеже которого был Афиногенов. После этого было созвано собрание писателей, которое обсуждало моральное разложение Афиногенова и его коллеги —драматурга Владимира Киршона.

Собрание это было необычайно напряженным и закончилось исключением Афиногенова из Союза писателей. Через несколько дней его исключили из партии, и он уединился на своей даче в Переделкино. И там стал пытаться осмыслить, что же с ним произошло, фиксируя в дневнике свои размышления о том, почему с ним случилась такая катастрофа. Его записи 1937 года необычайно подробно, день за днем, фиксируют все, что с ним происходило в этом году.

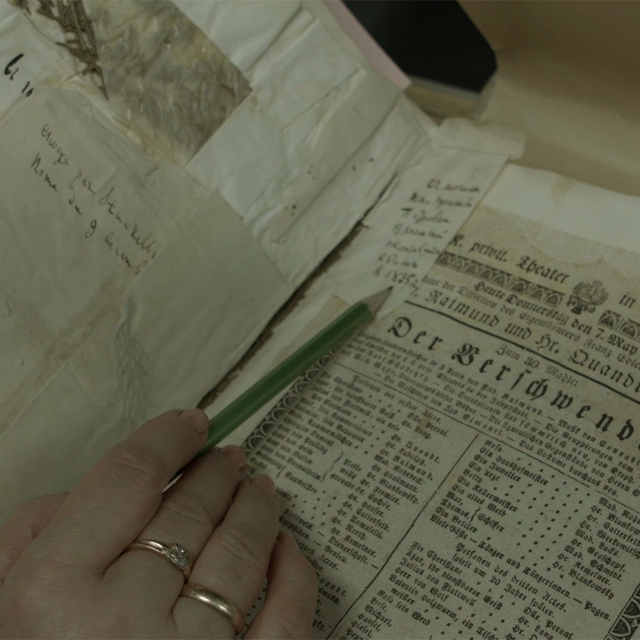

В дневник среди записей сентября 1937 года были вложены аккуратно сложенные листы, текст на которых был оформлен как диалог между двумя персонажами: один — «следователь», другой — «я».

«В этом диалоге вырисовывается сложная, запутанная логика, по которой „я“ объясняет „следователю“, почему эти дневники пишутся искренне, и одновременно показывается все разнообразие оптики, с которой можно к этим дневникам подойти. Он заранее чувствует, что на дневники можно смотреть глазами следователя, который им не поверит, и выстраивает возможные рассуждения о том, какая у этого текста может быть прагматика».

И действительно: какая у этого текста могла быть прагматика? Должен ли исследователь стать еще одним следователем, который анализирует этот текст и устанавливает истину? И тут мы выходим на важную проблему: что исследователю советской культуры делать с дневниками.

Долгое время преобладала точка зрения, что обычные граждане страдали от диктата режима и не могли свободно выражать свои мысли — даже в дневниках. Такой взгляд существует и до сих пор, но с точки зрения исторической науки он уже несколько раз методологически пересматривался.

Следующим витком этого рассуждения было мнение, что советские граждане умели приспосабливаться к ситуации, говорить на языке власти и извлекать из этого выгоду.

Самый последний виток методологических рассуждений на этот счет состоит в том, что мы не можем просто игнорировать, что пишет человек. Нам придется разобраться, как советский гражданин усваивал идеологию, которая спускалась сверху, как он присваивал ее себе, как он в нее вживался и наделял ее своими собственными смыслами.

«Дневник Афиногенова подталкивает нас в сторону таких рассуждений. Буквально на следующий день Афиногенов записывает, что вот этот самый разговор между „мной“ и „следователем“ — это то, чем и должна заниматься настоящая литература. И что по большому счету этот самодопрос — это первый росток будущего мастерства настоящего советского писателя».

Здесь возникает еще одна важная проблема, о которой нужно помнить, рассуждая о советских текстах эпохи большого террора: с одной стороны, советская официальная пропаганда очень активно разоблачала врагов, но с другой — не существовало ни одного текста, в котором человек рассказывал бы, почему он совершил преступление или допустил ошибку и как он осознал свою вину и раскаялся. То есть языка для принятия своей вины в принципе не существовало. И советский писатель Афиногенов, оказавшийся в опале, вынужден был искать язык для того, чтобы объяснить, что с ним случилось.

Он проделывает для этого огромную работу. Например, он неожиданно много читает Толстого, Достоевского и других классиков русской и европейской литературы — кажется, за год он прочитал больше сотни толстых романов. Он много пишет об этом чтении; рассказывает, как, уподобляясь герою романа «Анна Каренина», начинает косить поутру траву или, как Алеша Карамазов, падает на землю и целует ее, испытывая ощущение полноты бытия.

Одновременно Афиногенов начинает дружить с Борисом Пастернаком, который в этот момент живет там же и тоже находится в опале. Они вместе гуляют по поселку, обсуждают произошедшее с ними, любуются природой.

Оказывается, советский писатель, который хочет принять то, что с ним произошло, вынужден искать помощи не в советских газетах, не в речах Сталина, не у Максима Горького, а у русской классической литературы.

Это делает разговор о том, что происходило с советским человеком в 1930-е годы, гораздо более объемным. Мы уже не можем говорить, что эти тексты были инспирированы страхом или что они были написаны с единственной прагматической целью обмануть следователя. В этих текстах, по всей видимости, есть искренняя попытка осмыслить происходящее, принять его, остаться при этом советским человеком и вернуться к нормальной советской жизни.

«Приведу такую метафору: когда вы скачиваете из интернета архивный файл, он, раскрываясь, приобретает другие качества. Так и в этом процессе: когда идеология распаковывается внутри советского писателя, она одновременно обрастает новыми смыслами и уходит в поисках языка и в поисках этих самых смыслов далеко за пределы эпохи».

Дальнейшая судьба Александра Афиногенова сложилась удивительно. В отличие от многих других писателей он так и не был арестован, его восстановили и в партии, и в Союзе писателей. Сразу после этого он перестал писать дневник. В следующий раз он начал что-то записывать уже перед самой войной. По этим записям видно, что опыт 1937 года оставил на нем сильный отпечаток. В этих записках нет никакого оптимизма. Он ждет войну и готовится к смерти. И эта смерть действительно наступила: в первые месяцы войны, во время бомбардировок Москвы, одна из бомб упала в здание ЦК КПСС на Старой площади. Погиб один человек — это был Александр Афиногенов.