Концептуализм и соц‑арт

Вот Сталин в мундире генералиссимуса и штанах с лампасами выпивает с полуобнаженной Мэрилин Монро. Вот по реке Клязьме сплавляют огромный ситцевый шар, в который зашито много-много надутых воздушных шариков и один включенный электрический звонок. Вот выставка, представляющая из себя общественный туалет, — впрочем, за буквами «М» и «Ж» обнаруживаются типовые советские квартиры. Все это — российский концептуализм.

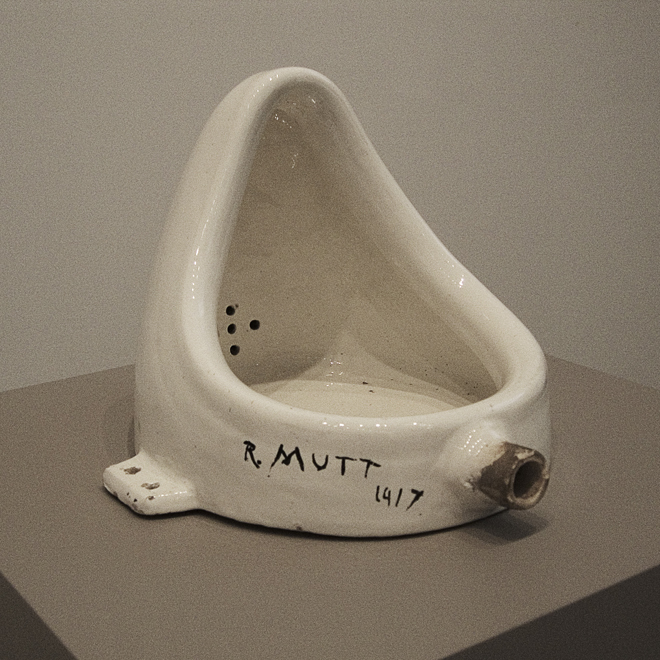

Перефразируя известный тезис про гоголевскую шинель, можно сказать, что все современное искусство вылезает из реди-мейдов Дюшана. Если совсем конкретно, из его произведения «Фонтан» — простого писсуара, выставленного в качестве произведения искусства. Этот объект 1917 года можно считать и первым произведением концептуализма, направления, которое тогда еще не было сформулировано как явление и не названо как слово. Все это случится много позже, в шестидесятые.

Настоящим отцом уже сформулированного концептуализма станет американец Джозеф Кошут. В 1965 году он создал программную работу «Один и три стула». Это инсталляция, которая состоит из собственно стула, фотографии этого стула и словарной статьи с определением слова «стул». Таким образом, стул оказывается един в трех лицах. Более того, каждый раз, когда эту работу выставляют, неизменным остается только словарное определение — а стул и его фотографию каждый раз берут новые. Кошут повторял свою главную работу и с другими предметами — с лопатой, зеркалом, молотком, пилой и так далее.

В 24-летнем возрасте Кошут написал эссе «Искусство после философии», в котором сказал, что традиционному искусству, собственно модернистскому искусству, приходит конец и теперь надо не производить, а изучать его природу. Кстати, потом русский концептуалист Юрий Альберт переведет на русский это эссе Кошута в стихах, четырехстопным ямбом. Главный тезис статьи — «искусство — это сила идеи, а не материала». Концептуальным объектом может стать любой предмет, а также любая документация о предмете: текст про экспонат заменяет сам экспонат. Концептуальный объект не подлежит продаже, он исключен из коммерческого поля, потому что продавать, в сущности, нечего — нет мастерства исполнения, нет эстетики, нет новизны. Это искусство про то, как искусство устроено: такая тавтология.

Концептуализм порожден разочарованием в прежней картине мира, которую транслировало традиционное искусство. Что такое традиционное искусство? Это искусство, которое в той или иной мере основано на принципе мимесиса, подражания

Для концептуалистов сама необходимость личного присутствия автора в произведении оказывается скомпрометированной. Личное присутствие — это манера, почерк, любое слово от первого лица, и все это интерпретируется как ничем не обоснованная претензия на власть. Просто на власть, явленную в утверждении: я автор, это мое пространство, я сделал

В концептуализме очень много слов — ведь это искусство, которое говорит о самом себе не хуже искусствоведческой статьи. В литературе концептуалисты пытаются освободить язык от идеологии. Они работают с речевыми штампами, с отчужденными от человека языковыми клише — можно вспомнить по этому поводу прозу Владимира Сорокина, поэзию Льва Рубинштейна на каталожных карточках или стихи Пригова, написанные от лица персонажа по имени Дмитрий Александрович Пригов. А в визуальном искусстве базовая проблематика концептуализма — это проблематика слова и изображения.

С одной стороны, образ художника или поэта лишается здесь привычных романтических коннотаций. С другой же стороны, Борис Гройс в своей статье 1979 года писал о «московском романтическом концептуализме». Чтобы разобраться с этим противоречием и заодно обозначить отличия российского концептуализма от западного, переместимся в Советский Союз рубежа 60-х и 70-х годов.

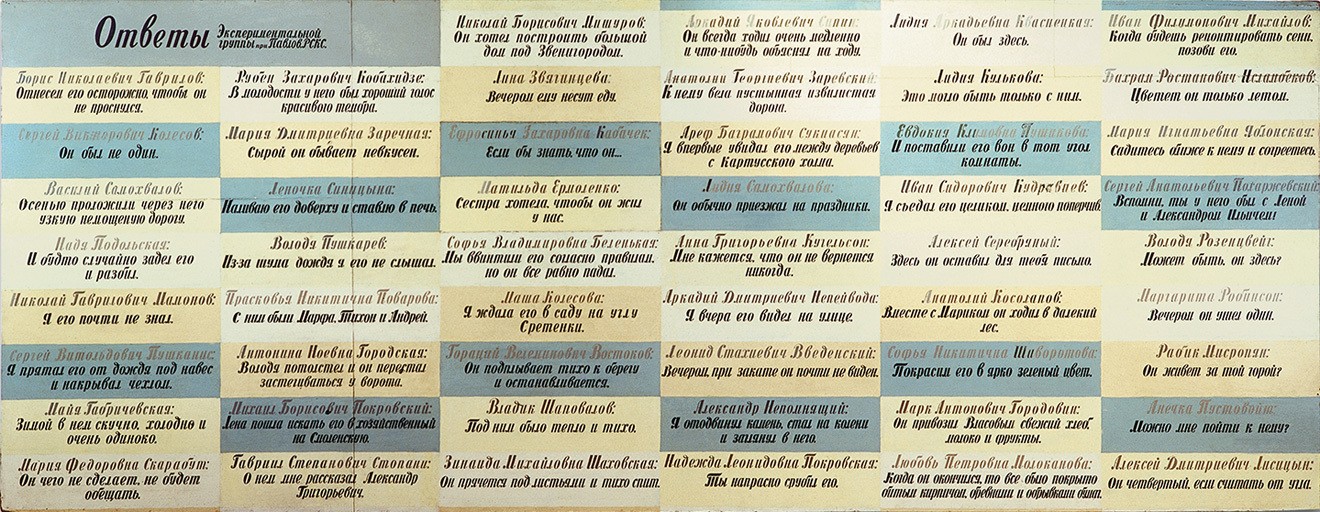

Одно из первых произведений российского концептуализма — «Ответы экспериментальной группы» Ильи Кабакова. Оно выглядит как картина (прямоугольной формы, висит на стене), но вместо изображения здесь обрывки бытовых текстов с подписями говорящих, складывающиеся в абсурдное многоголосое целое. Кабаков делал и другие работы-стенды, например самый известный — с мухой. Неопределенно-грязноватого оттенка поверхность, на ней еле заметная муха — и реплики персонажей по ее поводу: «Чья это муха? Это муха Ольги Лешко». Бедная муха, выставленная как экспонат, оказывается заключена в речь людей и не может существовать вне ее, вне того, чтобы

Позже, уже в 80-е, мушиный мотив у Кабакова разрастется, появится инсталляция «Жизнь мух», где о мухе будут рассуждать представители разных наук, и тут же их речи будут комментироваться, — но именно в «мухе» ранней заявлена тема, которая станет для него главной. Это тема советской коммунальности, насильственной общности людей; она потом будет развернута во многих его работах, например в инсталляции 1991 года «Коммунальная кухня». В западном концептуализме такой темы не было, ей там просто неоткуда было взяться. С одной стороны, вопрос, кому принадлежит муха, — это поэтика дадаистского абсурда. С другой стороны, вопрос, кому принадлежит тот или иной предмет, — законный и необходимый для мира коммуналки.

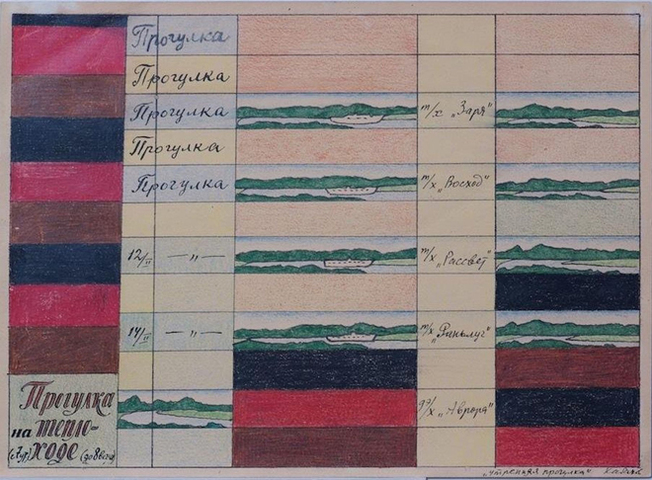

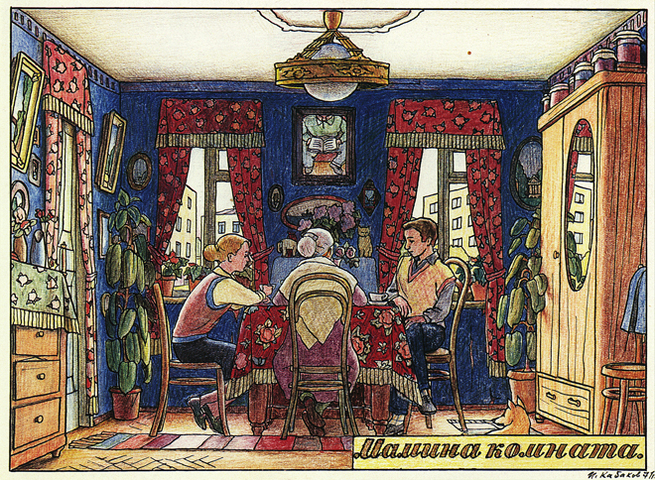

Коммуналка — квинтэссенция мира советского человека. Пространство, в котором парадоксально совмещается самое коллективное и самое сокровенное. Кабаков говорил: «Коммуналка является хорошей метафорой для советской жизни, потому что жить в ней нельзя, но и жить иначе тоже нельзя, потому что из коммуналки выехать практически невозможно». И он прибивает простые предметы советского быта — терку, кружку — на убогие крашеные щиты, выставляя их как ту самую муху. Рисует зайчиков с морковками, совмещая их с матерными надписями, выполненными образцово аккуратными буквами со школьных уроков черчения. Устраивает инсталляции из записок и фраз, которые жители коммуналок адресуют друг другу. Апофеозом этой темы станет график выноса помойного ведра, расписанный на шесть лет: с 1979 года по 1984-й.

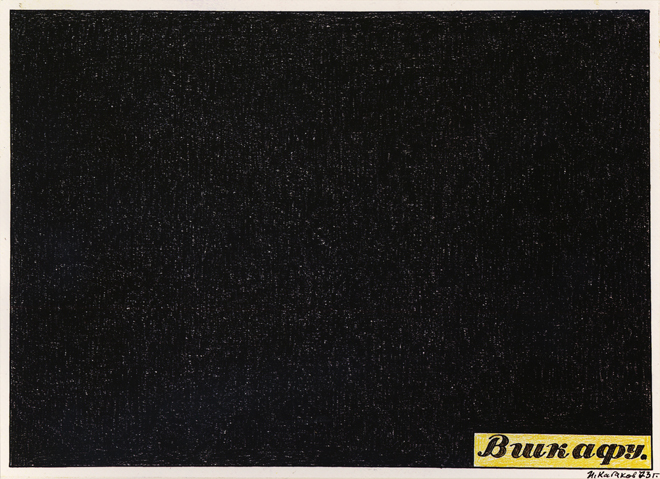

В начале 1970-х годов появляются первые кабаковские альбомы — «Вшкафусидящий Примаков», «Полетевший Комаров» и так далее: они показываются тем, кто приходит к нему в мастерскую. В каждом альбоме представлена история

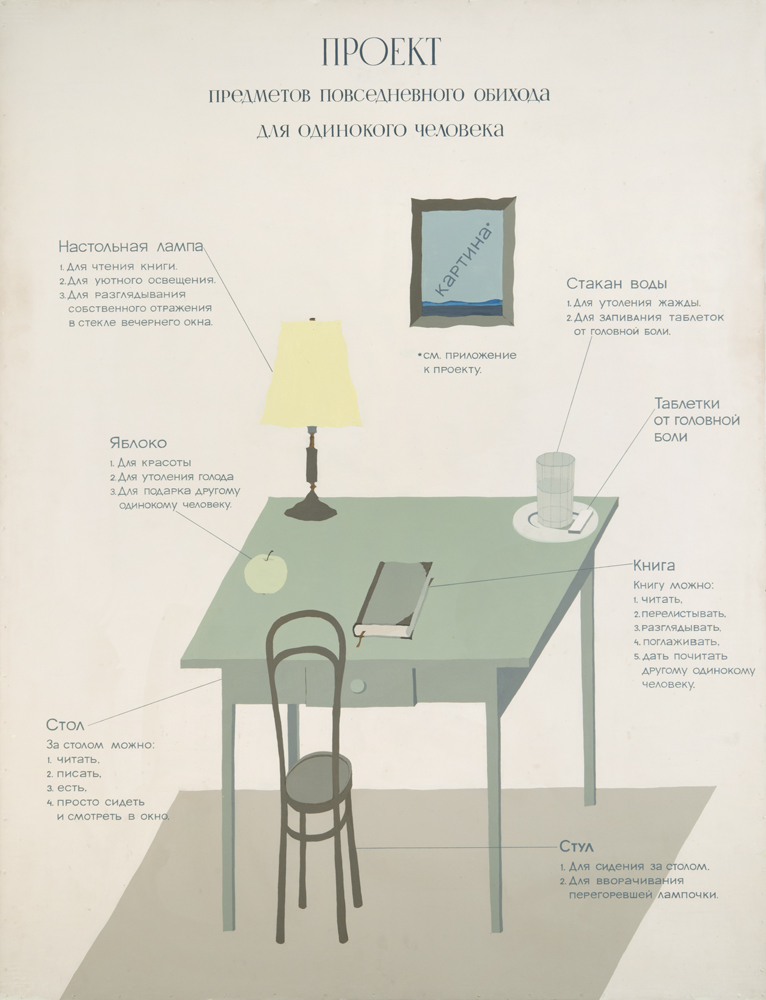

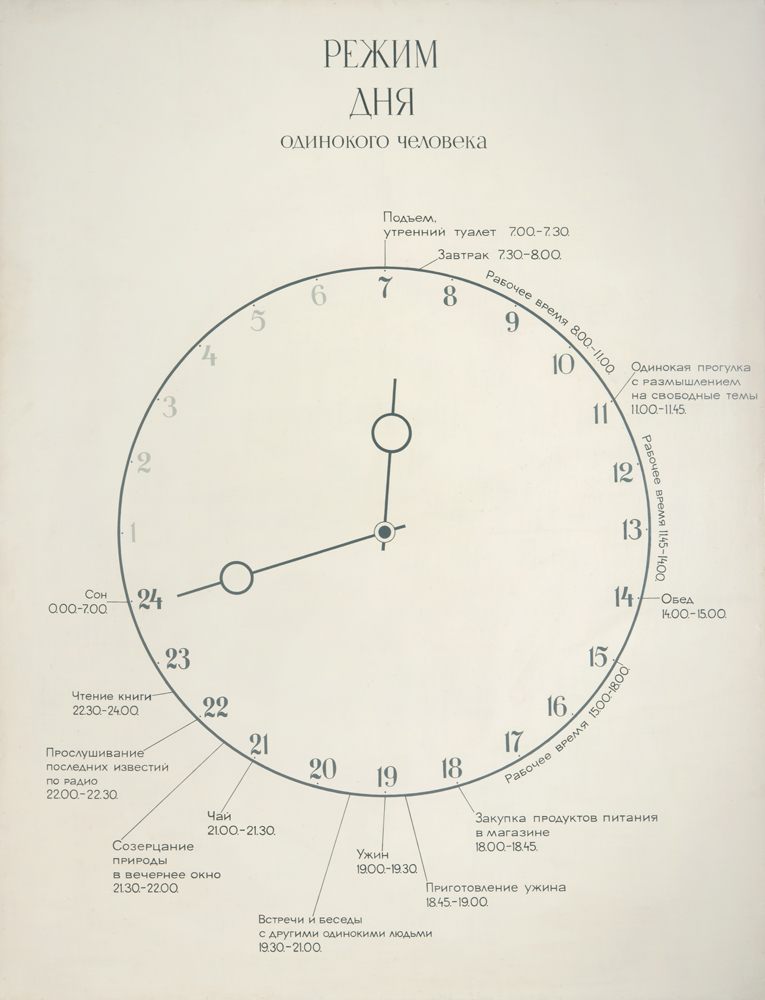

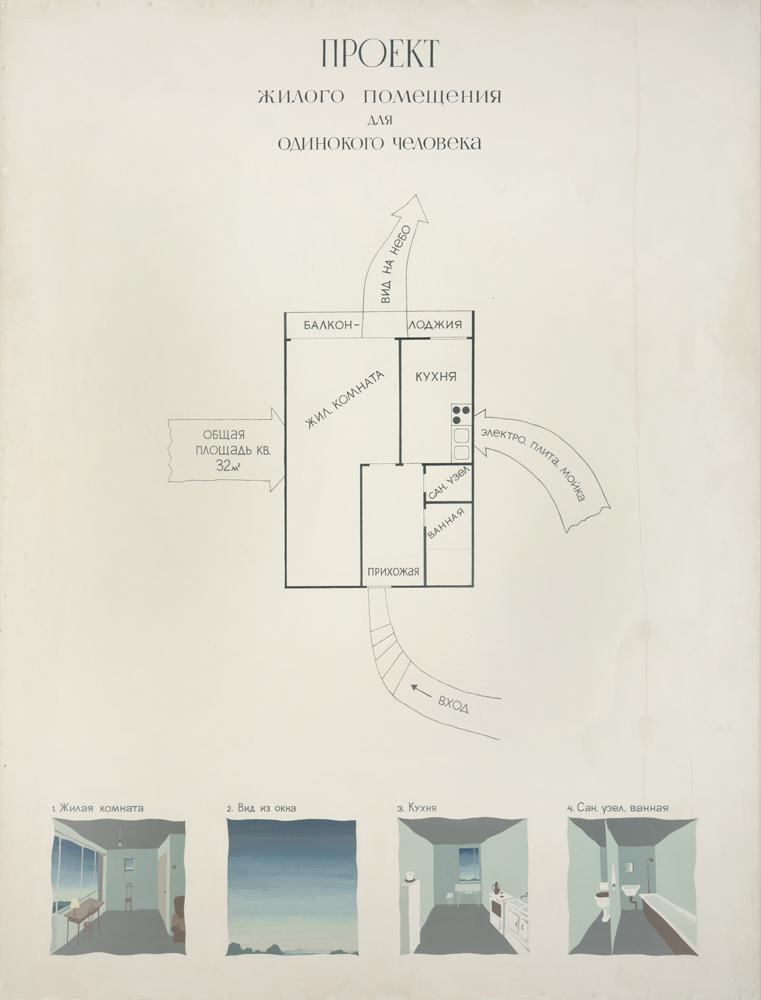

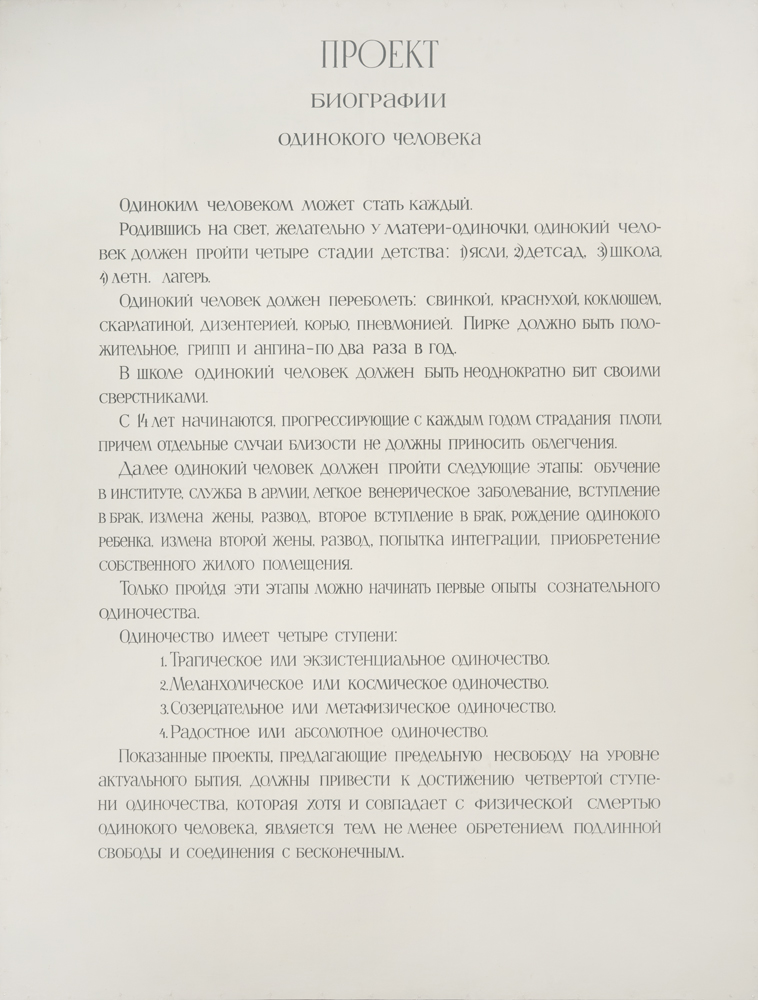

Тема белизны, пустоты, сияния — это метафизическое измерение московского концептуализма. И это то, чего у западных концептуалистов не было, а в российских версиях являлось важной составляющей. Это есть и в альбомах Виктора Пивоварова. Тексты, введенные в пивоваровские рисунки, написаны языком и почерком безличных противопожарных стендов и щитов с техникой безопасности, так же, как и у Кабакова. Например, в альбоме «Проекты для одинокого человека» правила жизни расписаны так же, как на советских щитах были расписаны правила действий при задымлении или утечке радиации. Та же тема развивается в альбоме «Сакрализаторы». Раз жизнь одинокого человека проходит в чужой внешней среде, то нужны средства защиты от нее. И Пивоваров предлагает использовать сакрализаторы — так он называет бытовые предметы, привязанные к телу. Например, вешалку или рулон туалетной бумаги на носу.

Категория пустоты важна и для Андрея Монастырского, создателя группы «Коллективные действия» (КД). Он — из самых главных фигур московского концептуализма, и практика «Поездок за город» — так называются тома с документацией перформансов группы — тоже из самого важного, что в этом кругу случалось. В концептуалистском словаре словосочетание «пустое действие» как раз связано с этими акциями, где ничего не происходит, но само время ожидания события наполняется смыслом. Акции вполне абсурдистские, но это абсурд с даосским или дзен-буддистским оттенком —

Например, акция «Появление»: на краю Измайловского поля появляются приглашенные зрители. С другой стороны, пересекая поле, по направлению к ним движутся двое; приблизившись, они вручают всем бумажки с печатью, что они были на этой акции

Или две акции «Лозунг» — 1977 и 1978 года. Люди приезжают в лес и видят натянутый между деревьями транспарант с надписью белым по красному: «Я НИ НА ЧТО НЕ ЖАЛУЮСЬ И МНЕ ВСЕ НРАВИТСЯ, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО Я ЗДЕСЬ НИКОГДА НЕ БЫЛ И НЕ ЗНАЮ НИЧЕГО ОБ ЭТИХ МЕСТАХ». А через год на том же месте появляется транспарант с уже другой надписью, отсылающей к первой: «СТРАННО, ЗАЧЕМ Я ЛГАЛ САМОМУ СЕБЕ, ЧТО Я ЗДЕСЬ НИКОГДА НЕ БЫЛ И НЕ ЗНАЮ НИЧЕГО ОБ ЭТИХ МЕСТАХ — ВЕДЬ НА САМОМ ДЕЛЕ ЗДЕСЬ ТАК ЖЕ, КАК ВЕЗДЕ — ТОЛЬКО ЕЩЕ ОСТРЕЕ ЭТО ЧУВСТВУЕШЬ И ГЛУБЖЕ НЕ ПОНИМАЕШЬ».

Самый радикальный вариант работы с временем — это «тотарт» Натальи Абалаковой и Анатолия Жигалова, тоже пионеров московского концептуализма. «Тотарт» — это «тотальное искусство»; еще в середине 1960-х художники объявили искусством собственную жизнь, документируя и концептуализируя ее события. Соответственно, главным их произведением в

Российский концептуализм часто именуется московским, и он действительно привязан к Москве. Более того, участники движения всегда ревниво относились к его границам и персональному составу. Но и внутри круга существовали самые разные версии и стратегии, концептуализм не был

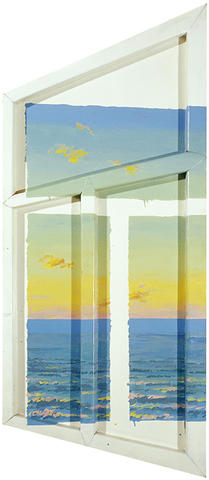

Например, Иван Чуйков исследовал возможности традиционной картины. Его серия «Окна» — это живопись с элементами ассамбляжа. Чуйков берет закрытые оконные рамы, закрашивает стекла белой краской, а затем пишет заоконный пейзаж поверх этой белизны. Таким образом, картина оказывается не «окном в мир», а экраном, на который

С понятием границ картинного пространства работал и Эрик Булатов. Например, его ранняя картина «Лыжник». Лыжник в спортивном костюме удаляется вглубь картины, но зритель последовать за ним не может: красная решетка, нанесенная по всей поверхности, напоминает ему, что картина — это только плоскость, и если и есть за ней

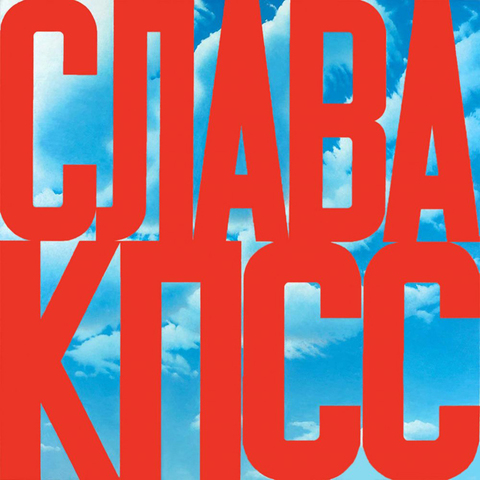

Поскольку Эрик Булатов оперирует советскими идеологическими штампами и цитатами, его часто причисляют к художникам соц-арта. Сам он это отрицает — вообще, «настоящие концептуалисты» не любят соц-артистов за пересмешничество и смешиваться с ними не хотят. Но в основе соц-арта та же концептуалистская деконструкция властных претензий, только власть здесь понята более конкретно и более узко, как советская власть. Ее язык, ее ритуалы, ее искусство — все это и деконструируется через игровое пародирование.

По названию понятно, что соц-арт — это советизированная версия поп-арта. Поп-арт в американской культуре был реакцией, с одной стороны, на эгоцентризм художников-абстракционистов — например, такого, как Джексон Поллок, который лил на холст краску, словно изливал свою уникальную душу. И с другой стороны, поп-арт был реакцией на образы, навязшие в зубах, — в случае Америки это были клише из рекламы. А в Советском Союзе засилья рекламы не было, зато в зубах навязли клише идеологические.

Соц-арт изобрели художники Виталий Комар и Александр Меламид. Новый стиль был придуман ими «на халтуре», когда они, чтобы заработать денег, расписывали пионерлагерь, — рисовали профили Ленина, героев войны и труда, рабочих и колхозниц:

«В общем, мы дрожали, пили и думали, какие же мы подлецы, что ввязались в эту гадость ради денег. И в

какой-то момент завели такой пьяный разговор: „А вдруг существуеткакой-то человек… который делает такое искренне? И это для него такой крик души. И что он рисует? Наверное, своих родных в стиле советских героев“».

И понеслось: Комар и Меламид рисуют портреты своих родных в том же стиле, в каком халтурно оформляют интерьер пионерлагеря. Делают собственные автопортреты в стиле мозаик в московском метро, вокруг профилей — подпись, увековечивающая героев: «Известные художники начала 70-х годов XX века. Город Москва». Воспроизводят на красном фоне казенными буквами традиционные советские лозунги — «Слава труду!», «Вперед к победе коммунизма!», но только каждая такая фраза тоже подписана как авторская: «В. Комар, А. Меламид». Делают кубистический портрет собаки Лайки. Наконец, уже в эмиграции они станут пародировать салонную соцреалистическую живопись. Например, напишут картину, как товарища Сталина, сидящего ночью при лампаде у мраморных колонн, посещает полуобнаженная Муза. Называться эта картина будет «Происхождение социалистического реализма».

Еще они устраивали акции и перформансы. Один из них назывался «Котлеты „Правда“» — Комар и Меламид крутили фарш из главной советской газеты. А в эмиграции они организовали перформанс «Скупка душ», в ходе которого свою душу под расписку художникам продал сам Энди Уорхол, и оценил он ее в ноль долларов. Эта расписка была отправлена в СССР для перепродажи души Уорхола на аукционе: это был еще один перформанс. Душу должно было купить подставное лицо, чтобы вернуть Комару и Меламиду. Однако Михаил Рошаль, художник группы «Гнездо» и доверенное лицо Комара и Меламида, не уследил за лотом, и душа Уорхола досталась художнице Алене Кирцовой — так что она и сейчас в России.

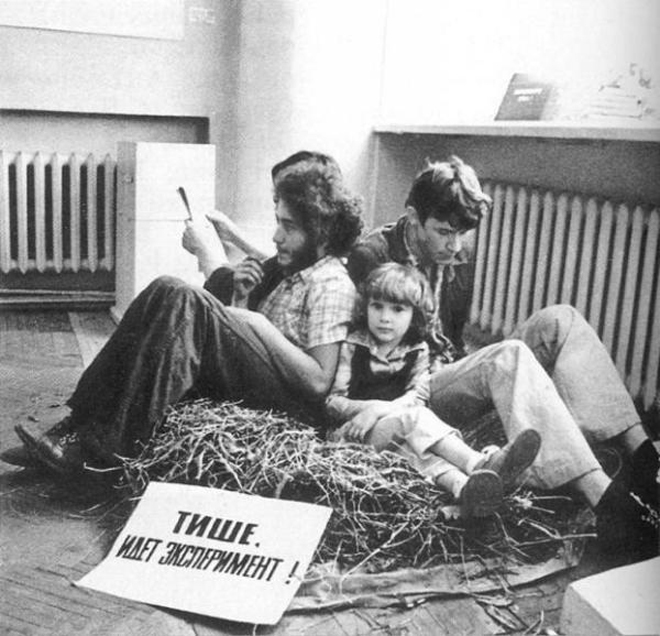

Кстати, о группе «Гнездо»: это хороший пример того, как призрачна грань между собственно концептуализмом и соц-артом. Михаил Рошаль, Виктор Скерсис и Геннадий Донской стали известны после устроенной ими акции на выставке на ВДНХ в 1975 году — это была одна из первых и немногих разрешенных выставок неофициального искусства. Они соорудили там большое гнездо и стали высиживать яйцо, чем вызвали неудовольствие «старших» концептуалистов, которые восприняли это как дурачество. Художники «Гнезда» формально принадлежали концептуалистскому кругу, но вполне позволяли себе соц-артистскую насмешливость.

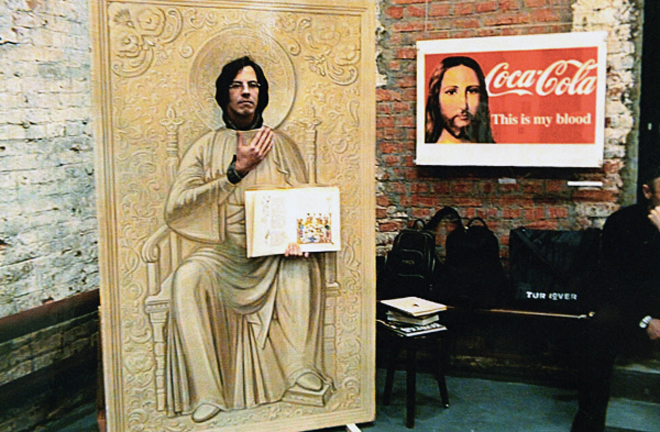

Для соц-артистов любой юмор, даже самый рискованный, был, что называется, «в законе». Очень смешные работы Александра Косолапова, где перемешаны расхожие знаки советской идеологии и американской потребительской культуры: Ленин, Микки-Маус, Сталин, кока-кола и так далее. Некоторые из этих работ, сделанных в эмиграции, будут провоцировать религиозных фанатиков в России — например, икона-икра или соединение образа Христа с логотипом Макдональдса. Такое же прямое и пересмешническое столкновение контекстов — в работах Леонида Сокова: Сталин выпивает с Мэрилин Монро, Ленин пожимает руку «Шагающему человеку», модернистской скульптуре Джакометти. Это очень прямое искусство, в нем нет никаких вторых и третьих смыслов, — но оно живое, веселое и убедительное.

Уже говорилось о том, что концептуалисты скептически относятся к идее, что художник самовыражается в искусстве, а заодно творит

Комар и Меламид придумали двух персонажей, от лица и за подписью которых создавали работы. Один из них — крепостной Апеллес Зяблов, первый в мире абстракционист, еще в XVIII веке написавший беспредметную картину «Портрет Ее Величества Ничто», то есть опередивший Малевича на полтора столетия. Другой, по фамилии Бучумов, напротив, реалист, которому выпало жить и творить в эпоху торжества авангарда. Разбушевавшиеся футуристы выбили ему один глаз, однако он остался верен правде жизни и принципу «пишу то, что вижу», поэтому на всех как бы им написанных картинах присутствует кусок его носа.

Если у Комара с Меламидом два мнимых автора, то у Кабакова их множество. Например, Шарль Розенталь — уроженец Херсона, ученик Шагала и Малевича, эмигрировавший в Париж и погибший под колесами автомобиля на Монмартре; в инсталляции «Альтернативная история искусств» Розенталь является косвенным учителем другого персонажа по имени Илья Кабаков — тезки художника. Еще один вымышленный автор — безвестный создатель жэковских стендов, но, как рассказывает о нем Кабаков, «прежде чем стать художником-оформителем в ЖЭКе, он прожил сложную жизнь, и искусство его представляет собой странную смесь халтуры, простого неумения и ярких вспышек, догадок и озарений». Уже много лет Кабаков подписывает свои работы вместе с женой: «Илья и Эмилия Кабаковы» — это тоже такой коллективный персонаж.

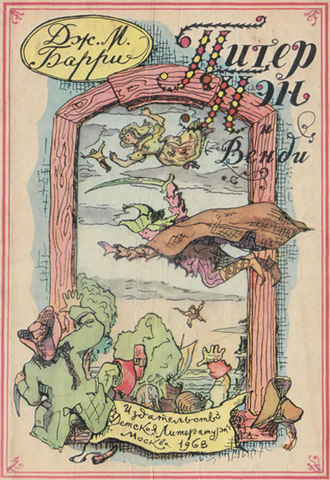

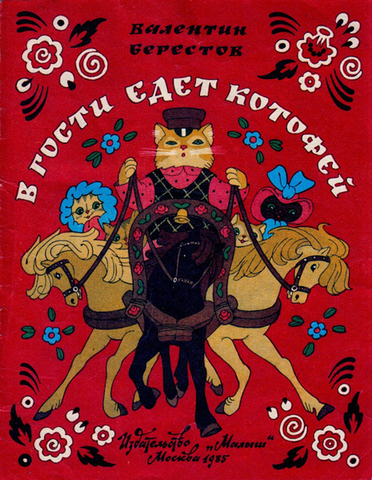

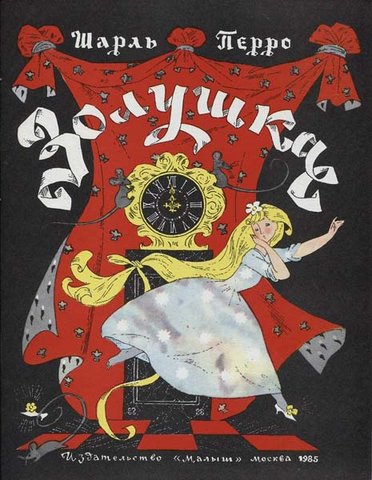

Это ускользание от четко очерченного «я» получит даже специальное название в концептуалистском словаре — «колобковость». И оно скажется и на личном поведении художников. Как правило, концептуалисты не присоединялись к протестным инициативам: так, в «Бульдозерной выставке» 1974 года, устроенной подпольными художниками и разгромленной властями, из этого круга участвовали только Комар с Меламидом. Они не рассчитывали на иностранцев, покупающих работы, — и в ту пору подобные работы и не могли стать «дип-артом», их эстетическая ценность была неочевидна, а значит, отсутствовала и ценность коммерческая. Многие подрабатывали в издательствах, в основном иллюстрируя детские книги, — этим занимались и Кабаков, и Пивоваров, и Булатов с соавтором Олегом Васильевым. Кстати, их книги вполне хороши, так что мучительного разрыва между тем, что делалось «всерьез», и тем, что делалось «для денег», не было. Впрочем, как сказать — существует чудесная устная история, возможно легенда, о том, как то ли Комар, то ли Меламид попытался заработать портретированием. Случился заказ — написать портрет

Мы поговорили только об основателях московского концептуализма — но его история будет долгой. Слишком сильна была концептуалистская прививка, чтобы не отозваться в искусстве последующих десятилетий.

Что еще почитать про концептуализм и соц-арт:

Альберт Ю. Что я видел. М., 2011.

Бакштейн И. Внутри картины. Статьи и диалоги о современном искусстве. М., 2015.

Бобринская Е. Концептуализм. М., 1994.

Дёготь Е. Террористический натурализм. М., 1998.

Тупицын В. «Другое» искусства. М., 1997.

Холмогорова О. Соц-арт. М., 1994.