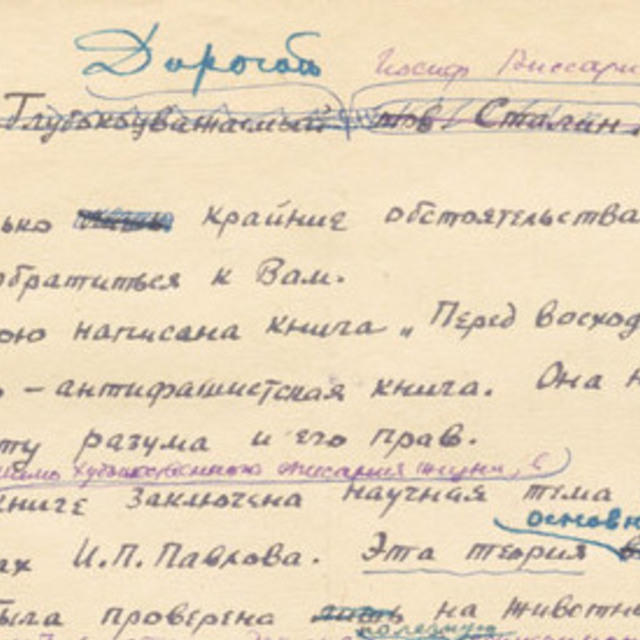

Конспект Заболоцкий. «Прохожий»

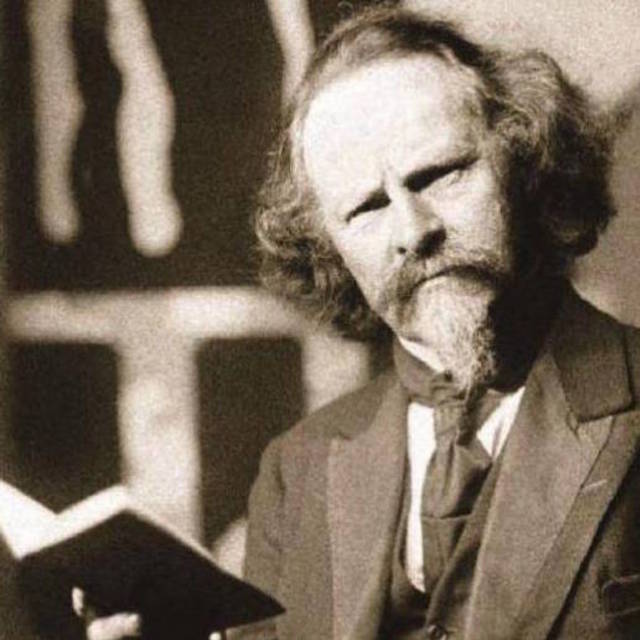

Краткое содержание эпизода Александра Архангельского* из курса «Русская литература XX века. Сезон 2»

Стихотворение Николая Заболоцкого «Прохожий» написано подчеркнуто простым слогом, однако понимает его мало кто.

Исполнен душевной тревоги,

В треухе, с солдатским мешком,

По шпалам железной дороги

Шагает он ночью пешком.

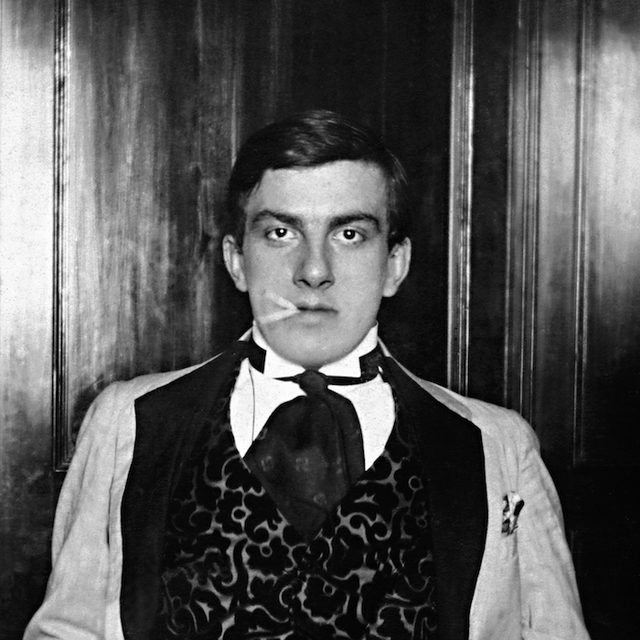

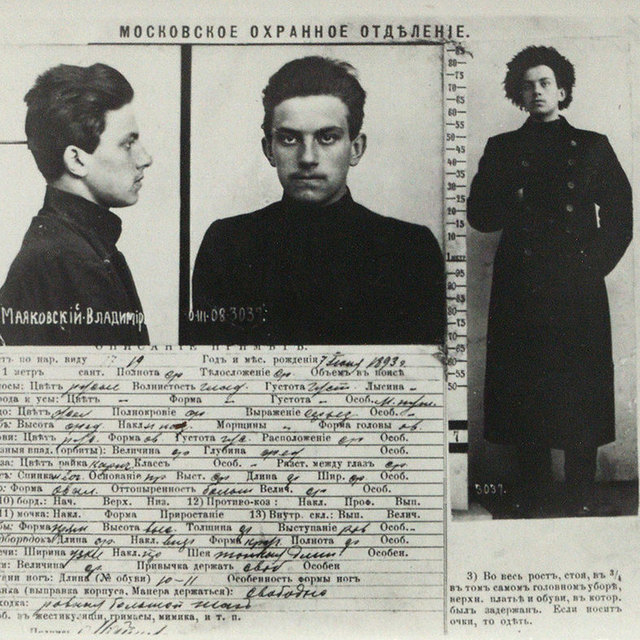

Предельно простые слова, но возникает миллион вопросов. Кто такой «он»? Почему этот «он» шагает по шпалам железной дороги в ночном пейзаже? Почему на этом неназванном человеке треух? Почему у него солдатский мешок? Если бы на дворе был 1945-й, было бы понятно: человек возвращается с фронта. Но стихотворение написано в 1948 году. Может быть, это зэк? Мы знаем, что Заболоцкий, вернувшись из ссылки, а до этого — из заключения, весьма настороженно следил за своей собственной судьбой, все время ожидая нового ареста. Но все это — наши догадки.

Герой оказывается в предельно конкретном пейзаже — переделкинском — и идет в сторону кладбища.

Тут летчик у края аллеи

Покоится в ворохе лент,

И мертвый пропеллер, белея,

Венчает его монумент.

Однако почему он движется именно к этой могиле, мы не знаем. Сравнение «сосны, склоняясь к погосту, стоят словно скопища душ» вдруг начинает разворачиваться из метафоры в некоторую метафизическую реальность, и некто пришедший на эту могилу вдруг ощущает себя причастным к вечной жизни. Казалось бы, вечный покой — это образ, указывающий на тему смерти. Но в мире стихотворений Заболоцкого это образ, указывающий скорее на вечную жизнь.

«Некий человек, возможно зэк, точно, что прошедший войну, прежде чем оказаться в местах не столь отдаленных, движется пешком к кладбищу и идет к

какой-то определенной могиле. Возможно, это тот, с кем он воевал вместе, тот, кто погиб, оставив его в этой жизни. Для чего оставив в этой жизни? Для страданий. Тот, кто погиб, от страданий избавлен и уже причастен к миру вечности, в котором нет тревог, оставшихся на долю выжившего.

И Заболоцкий начинает педалировать тему смерти не как страдания, а как избавления от страданий, смерти не как прекращения жизни, а смерти как выхода в вечность. Это не тот покой, который лишает нас возможности дышать, чувствовать, переживать, а тот покой, который нас делает навсегда причастными к этим переживаниям».

По указанию на последнюю электричку можно догадаться, что время — около полуночи, когда один день уступает место другому. По указанию на треух и шуршание почек — что дело происходит весной, когда начинается возрождение новой жизни.

«И победа над тревогой, над той жизнью, которая ужаснее смерти, уже совершена, о чем говорит последняя строфа:

А тело бредет по дороге,

Шагая сквозь тысячи бед,

И горе его, и тревоги

Бегут, как собаки, вослед.Лотман назвал это состояние „временем с признаками точности“. И пространство здесь с признаками точности. И жизнь с признаками точности. Не подчинившаяся этой точности и ускользнувшая туда, где находится „невидимый юноша-летчик“ и куда на мгновение, но на длящееся, долгое мгновение, попадает душа лирического героя этого стихотворения».