Савеловская

История о том, как московские дома переезжают с места на место

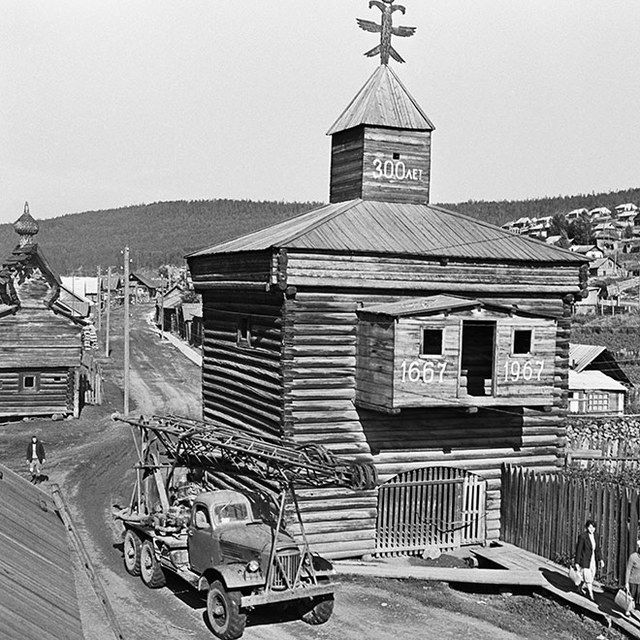

Летом 2020 года в Москве произошло довольно удивительное событие: строители передвинули старинную водонапорную башню, которая стояла на задворках Савеловского вокзала, на новое место. Кирпичное здание весом около 1600 тонн поставили на рельсы и перевезли на 100 метров.

Водонапорную башню возле Савеловского вокзала поставили в конце XIX века — она была частью машиностроительного завода. Основателем и владельцем этого завода был промышленник немецкого происхождения Густав Лист, и предприятие носило его имя. Здесь делали первые в России компрессоры — устройства для сжатия воздуха и других газов. Когда к власти пришли большевики, предприятие национализировали, и в 1922 году оно получило более подходящее к эпохе название — «Борец».

В отличие от многих других заводов, «Борец» продолжил работу и в постсоветское время. Но в

Вообще, практика перемещения крупных зданий в России существовала давно. В самом конце XIX века строителям нужно было расширить в Москве Николаевскую железную дорогу — сегодня она называется Октябрьской. Одно из зданий в районе Каланчевской улицы должны были снести, но его владелица — британская подданная Джейн МакГилл, которой принадлежал цементный завод, — была против этой идеи. Ей помог инженер Осип Федорович: он предложил перенести дом на 100 метров. Под здание подвели рельсы и за несколько дней передвинули с помощью конной тяги. Это была сенсация, и в одной из газет даже появилось такое стихотворение:

Нельзя сказать, чтобы проворно,

Но все ж — единственный пример!

Дом продвигается упорно,

И торжествует инженер…

Активнее всего здания двигали при советской власти. В 1935 году появился знаменитый сталинский генеральный план реконструкции Москвы. Согласно этому плану, нужно было построить новые мосты, расширить магистрали и озеленить город. И среди прочего — значительно расширить узкую улицу Горького (так тогда называлась Тверская). Сейчас это сложно представить, но до реконструкции ширина одной из главных московских улиц составляла всего 12 метров.

Несколько домов, расположенных на Тверской, решили не сносить, а передвинуть. Среди них — бывшее Саввинское подворье: его перевезли по рельсам на 50 метров вглубь улицы. При всей нетривиальности задачи технология была несложной: фасад укрепляли сталью, чтобы кирпичи не рассыпались, потом с помощью мощных домкратов дом снимали со старого фундамента, ставили на рельсы и передвигали на новое место. Самое невероятное, что на время таких переездов жильцов даже не просили выйти на улицу — изнутри движение здания не особенно ощущалось. В стихотворении Агнии Барто «Дом переехал» этот процесс описан так:

Тихо едут стены эти,

И не бьются зеркала,

Едут вазочки в буфете,

Лампа в комнате цела.

В 1930-е годы идея, что дома можно передвигать с места на место, так прижилась, что при Моссовете даже работала отдельная организация — Трест по передвижке и разборке зданий. Во второй половине XX века к этой практике почти не прибегали: переезд водонапорной башни на Савеловской стал первым таким случаем почти за 40 лет. И это хорошая альтернатива сносу.