Расшифровка Ходасевич. «Перед зеркалом»

Как сначала ужаснуться собственному отражению в зеркале, а затем написать про это лирический шедевр

Nel mezzo del cammin di nostra vita «На середине дороги нашей жизни» (ит.) — эпиграф к «Божественной комедии» Данте..

Я, я, я! Что за дикое слово!

Неужели вон тот — это я?

Разве мама любила такого,

Желто-серого, полуседого

И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине летом

Танцевавший на дачных балах, —

Это я, тот, кто каждым ответом

Желторотым внушает поэтам

Отвращение, злобу и страх?

Разве тот, кто в полночные споры

Всю мальчишечью вкладывал прыть, —

Это я, тот же самый, который

На трагические разговоры

Научился молчать и шутить?

Впрочем — так и всегда на средине

Рокового земного пути:

От ничтожной причины — к причине,

А глядишь — заплутался в пустыне,

И своих же следов не найти.

Да, меня не пантера прыжками

На парижский чердак загнала.

И Виргилия нет за плечами, —

Только есть одиночество — в раме

Говорящего правду стекла.

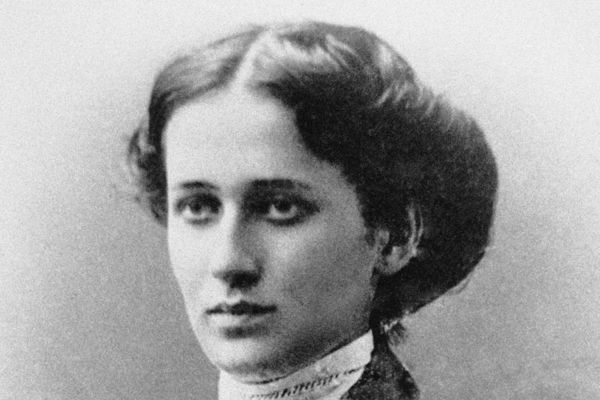

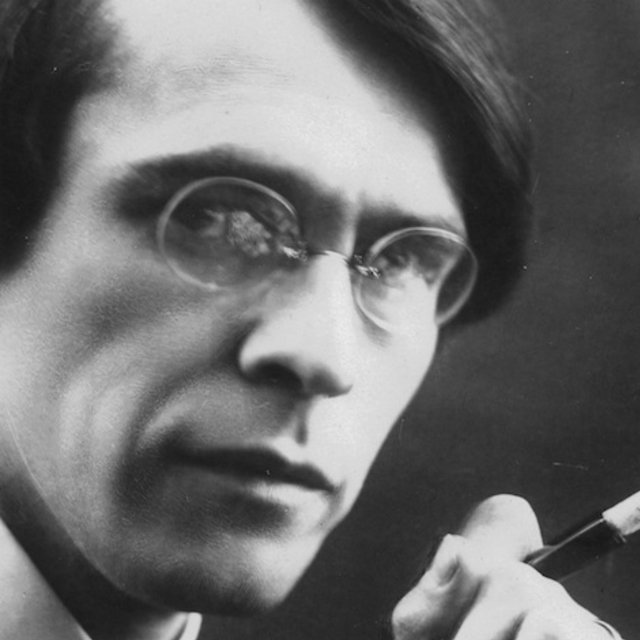

Это стихотворение написано в июле 1924 года и опубликовано в 1925-м. «Перед зеркалом» — бесспорный шедевр русской поэзии XX века. Но хрестоматийной классикой это стихотворение было не всегда — ввиду изгнаннической судьбы автора и долгой разделенности русской литературы на советскую и эмигрантскую. И, например, я — позволю себе употребить это центральное для стихотворения слово, — еще не зная стихов Ходасевича, сначала познакомился с одним из его отзвуков в советской поэзии, но уже оттепельной, 1950-х годов, — стихотворением Беллы Ахмадулиной «Это я». Оно начинается так: «Это я — в два часа пополудни / Повитухой добытый трофей». А заканчивается — «Слившись с ними, как слово и слово / На моем и на их языке». И лишь много позже, уже сам находясь в эмиграции, я узнал и первоисточник. А в 1987 году, в начале перестройки и решительного снятия разделяющего железного занавеса, в Лос-Анджелес одной из первых приехала Ахмадулина. И в ответ на мою догадку о влиянии Ходасевича ответила честным: «А что, может быть».

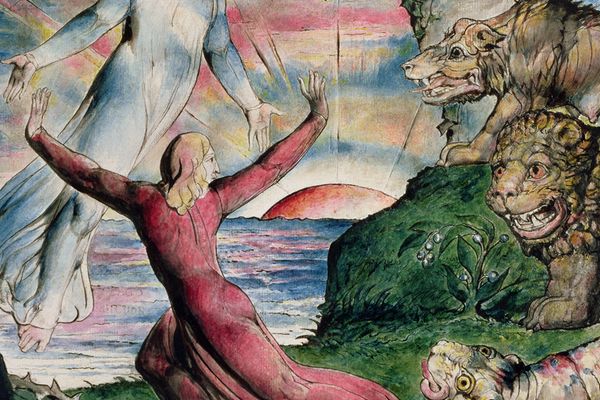

В самом «Перед зеркалом» отсылка к авторитетному интертексту дана прямее некуда. Стихотворение предваряется эпиграфом — первым стихом «Божественной комедии» Данте Алигьери, великого поэта-изгнанника. Образы из первой песни «Ада» проходят и в самом тексте: средина рокового пути, пантера, Вергилий. Кстати, с упоминанием о Вергилии интертекстуальная глубина текста увеличивается уже за счет собственной ориентации Данте на более древнюю классику. Вся «Божественная комедия» полна отсылок, цитат и перифразов из античной поэзии, преимущественно римской.

Мы попытаемся различить две литературные тени, необъявленно мерцающие в ходасевическом «Перед зеркалом». Но начнем с того, что это стихотворение не только и не столько об изгнании, сколько о проблеме, связанной с ним и с тем, что называется кризисом среднего возраста, беспокоившим уже и Данте, — проблеме идентичности.

В «Перед зеркалом» поэт не узнает самого себя. Но это еще и метасловесный разговор о словах: «Я, я, я! Что за дикое слово!» Речь идет не только о «я», но и о слове. Две темы переплетены. Теряется сознание собственной идентичности — теряется и осмысленность самих слов, и прежде всего слова, наиболее непосредственно связанного с идентичностью, — местоимения первого лица «я».

Поэт не узнает себя в зеркале, мысленно он видит себя в нем иным, начиная с того, каким он был в детстве, когда впервые посмотрелся в зеркало и осознал свою личность (напрашивается ссылка на известную статью Лакана о зеркальной стадии развития ребенка «Стадия зеркала, как образующая функцию Я» — статья философа и психолога Жака Лакана 1949 года.). И удивление поэта обращается на само слово «я», которое становится для него «диким». Но лингвистам это слово хорошо известно именно своей особой шифтерной Шифтер — слово, меняющее свое значение в зависимости от того, кто, где или когда его произносит. Например: «я», «свои», «тогда» и т. п. семантикой. Ведь, по замечанию одной исследовательницы, как зеркало отражает любого, кто в него смотрится, так и «я» обозначает всякого, кто его произносит. Такая синонимия зеркала и «я».

Словесный поворот экзистенциальной темы выражается и в нажиме на очень важные, хотя, казалось бы, всего лишь служебные слова «неужели» и «разве». Они задают тон повествования и его композицию и выражают удивленное, протестующее отторжение говорящего от того, что ему приходится видеть, осознавать и говорить. Эти лейтмотивные, ключевые в стихотворении слова очень специфически русские, на многие языки они вообще не переводятся без потерь. То есть их отчужденность от того, что говорится, одновременно составляет суть их значения, их языковую и национальную идентичность. Таким образом, переходя от «я» и «зеркала» к «неужели» и «разве», Ходасевич делает

Разумеется, слова «разве» и «неужели» могут встретиться где угодно. Но в контексте размышлений перед зеркалом о собственном старении, детстве, матери, разговорах, молчании, правде (список можно продолжить) они обнаруживаются в одном очень влиятельном, хотя и не поэтическом тексте. Зачитаю несколько цитат из этого текста. Можно угадывать, что за текст, — я нарочно почистил то, что его выдает:

«И сколько [он] ни наводил после шурина на разговор о его внешнем виде, шурин отмалчивался.

<…>

[Он] стал смотреться в зеркало — прямо, потом сбоку. Взял свой портрет с женою и сличил портрет с тем, что он видел в зеркале. Перемена была огромная».«И он начинал опять спрашивать себя: „Неужели только она правда?“

<…>

„И правда, что здесь, на этой гардине, я, как на штурме, потерял жизнь. Неужели?“

<…>

Что это? Неужели правда, что смерть? И внутренний голос отвечал: да, правда.

<…>

И каждое их слово подтверждало для него ужасную истину, открывшуюся ему ночью».«Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера: Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай-человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо; он всегда был Ваня с мамá, с папá, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного с полосками мяча, который так любил Ваня! Разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери? Разве он бунтовал за пирожки в Правоведении? Разве Кай так был влюблен? Разве Кай так мог вести заседание?»

Это, конечно, «Смерть Ивана Ильича» Льва Толстого. Возникает естественный вопрос: знал ли, любил ли Ходасевич эту повесть (кстати, опубликованную в год его рождения, в 1886 году)? Мог ли он опираться на ее текст с такой буквальностью, что иногда кажется, будто словарь стихотворения «Перед зеркалом» наполовину позаимствован из этой повести? Начитанность Ходасевича, конечно, не вызывает сомнений — но, более того, в 1920 году он обратил на Толстого особое внимание:

«В конце 1920 года, в Петербурге, перечитывал я Толстого. Я начал с „Анны Карениной“, перешел к „Крейцеровой сонате“, потом к „Смерти Ивана Ильича“, „Холстомеру“, „Хозяину и работнику“ и т. д.».

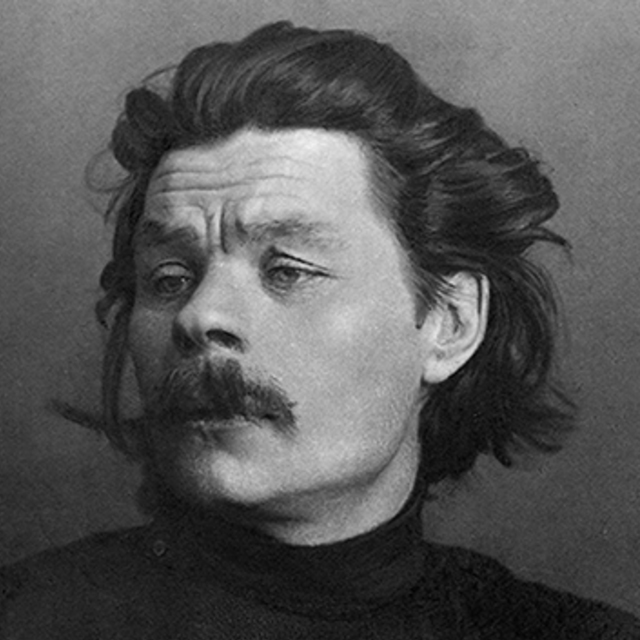

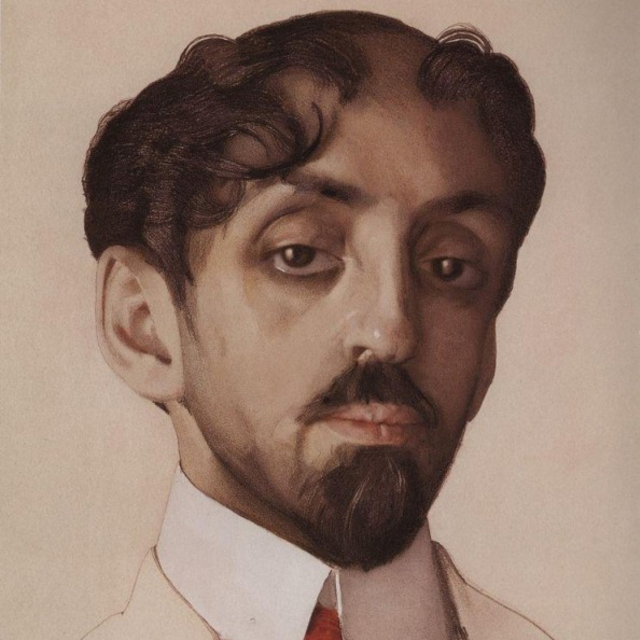

Одним из побочных результатов этого перечитывания стала статья Ходасевича об Анненском. С первым ее вариантом он выступил 14 декабря 1921 года в Петербургском доме искусств, ДИСКе, на вечере, посвященном памяти Анненского. Вся статья построена на систематическом сопоставлении Анненского с Иваном Ильичом из толстовской повести по линии отношения к смерти. Причем предпочтение Ходасевич отдает Ивану Ильичу, потому что тот в момент смерти сумел чудесно преодолеть ее верой. Повесть Толстого — и на самом видном месте весь пассаж о Кае-человеке — цитируется и обсуждается в статье очень детально.

Таким образом, всего за несколько лет до создания «Перед зеркалом» Ходасевич пристально обдумывал «Смерть Ивана Ильича», причем именно в плане соотнесения с опытом поэта — правда, другого поэта, не себя, а Анненского.

А завершается статья Ходасевича двумя абзацами, более-менее впрямую, чуть ли не текстуально предвещающими «Перед зеркалом»:

«Но вот — жизнь вдруг озаряется, понятая

по-новому ; cтарое „я“ распадается, вместе с ним распадается и смерть… <…> Это и есть очищение, катарсис, то, что внутренне завершает и преобразует трагедию… <…> Оно наступает иногда очень поздно, но никогда не „слишком поздно“. Так было с Иваном Ильичом.

Драма есть тот же ужас человеческой жизни, только не получающий своего очищающего разрешения… В драме занавес падает раньше, чем герои успели предстать зрителю преображенными. Драма ужаснее трагедии, потому что застывает в ужасе, потому что она безысходна.

<…> …Драма, развернутая в его [Анненского] поэзии, обрывается на ужасе — перед бессмысленным кривлянием жизни и бессмысленным смрадом смерти. Это — ужас двух зеркал, отражающих пустоту друг друга».

Получается, в ходасевическом «Перед зеркалом» ясно вырисовывается Толстой с его Иваном Ильичом и Каем-всечеловеком, а они, в свою очередь, приводят за собой и проблематику взаимоотношений, схождений и отторжений двух поэтов — Ходасевича и Анненского.

Анненский — очень большая и богатая тема, требующая отдельной лекции. Более того, названными именами интертекстуальная клавиатура «Перед зеркалом» опять-таки не исчерпывается. Так, в недавней работе той же исследовательницы, которая обратила внимание на сущностное родство зеркала и местоимения «я», был продемонстрирован целый слой отсылок ко второму великому итальянцу-изгнаннику — Петрарке, в частности по линии работы с зеркалом. Правда, в отличие от Данте, Петрарка, как и Толстой с Анненским, в тексте не назван. Но в подтексте, в зазеркалье стихотворения все они — а возможно, и многие другие, например неизбежный Пушкин с его «Свет мой, зеркальце! Скажи / Да всю правду доложи» и «Ах ты, мерзкое стекло! / Это врешь ты мне назло» — незримо присутствуют и действуют.