Расшифровка Перед шлагбаумом

Содержание пятого эпизода из курса Александра Архангельского* «Несоветская философия в СССР»

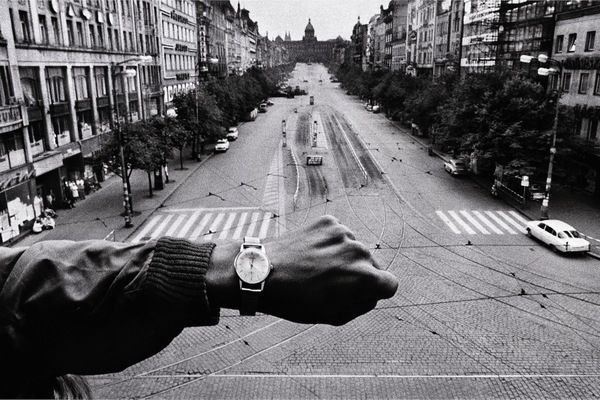

В середине 1970-х послевоенное философское поколение достигло зрелости. Это тот самый период, когда можно и нужно предъявить миру и коллегам то, что ты наработал, ту сумму идей, с которой ты надеешься войти в историю философии. Они все были амбициозными — на меньшее, чем войти в историю, они не соглашались. Некоторые считали, что они в этой истории вообще все переделают. И в это самое время их начинают лишать площадок, на которых они могли себя обществу предъявить.

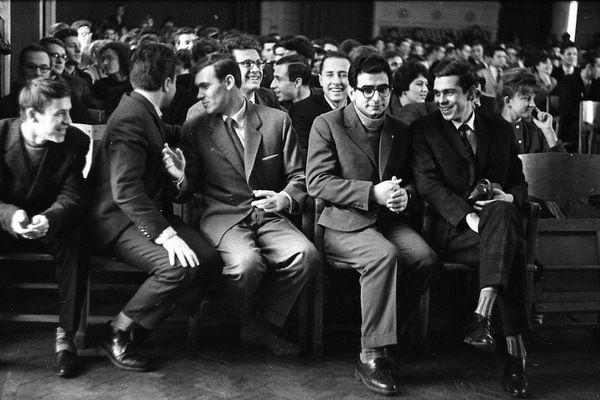

Тем не менее возникает, может быть, последний анклав в их жизни — это Институт психологии Академии наук. На работу туда большинство не брали, но там возникла как минимум лекционная площадка, где можно было поговорить с образованным сословием о том, что ты, философ, психолог, наработал за все эти годы, с какой идеологией, с какой методологией ты выходишь к городу и миру.

Пожалуй, проще всех предъявить результаты проделанной работы было тем из послевоенных философов, кто пошел в психологию и социологию. Психологами, педагогами выдающегося масштаба стали как минимум двое — это Василий Давыдов и Эвальд Ильенков.

Разработки Давыдова лягут в основу целой педагогической модели Эльконина — Давыдова, на основе этой модели в 1990-е годы будут разрабатываться новые школьные программы. Если чуть-чуть упростить, схематизировать, то основная идея эльконинской и давыдовской школы заключается в том, чтобы вытащить из чересчур социализованного ученика его спящее «я», не разрушив при этом его союза, контакта с миром.

Рядом находится практика, может быть, единственного из всех философов поколения 1947 года, кто сохранил незыблемую верность марксизму, Эвальда Ильенкова. Эвальд Ильенков вообще удивительная фигура. Книжки его перечитывать сегодня довольно трудно, потому что попытки сохранить верность марксизму в то самое время, как марксизм догматизируется, — это довольно тяжелые попытки. Это еще тяжелее, чем пробиться к марксизму, когда тебя к нему не пускают. Одно дело — пробуриваться сквозь толщу социального сопротивления, а другое дело — считать живыми те идеи, которые для большинства умерли. Но то, как в своей жизненной и педагогической практике реализовывал свои марксистские воззрения Эвальд Ильенков, заслуживает внимания.

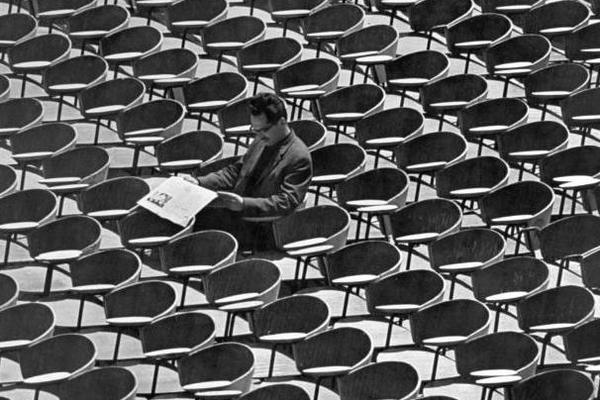

Ильенков так же, как и Давыдов, так же, как и Зинченко Владимир Зинченко (1931–2014) — психолог, один из создателей российской инженерной психологии и эргономики., стоял на том, что личность подавляется классовыми отношениями, что человек и при капитализме, и при социализме оказывается живым придатком машины в широком смысле слова. Он не обязательно стоит за станком, но он механизирован, общество сводит его к частичности, описывает человеческую личность через функцию. Человек — это не то, что он из себя представляет, а та социальная функция, которую он может предъявить городу и миру.

В своих книжках, может быть, Ильенков этот путь от функции к целому не нашел, а в практике — несомненно. Он взял группу слепоглухонемых школьников и попытался сделать то, что социальная практика до сих пор отрицала, — превратить их в полноценных участников научной жизни. Эти талантливые школьники, которых он вел, поступили на психфак МГУ и окончили его. Он взял детей из Загорского интерната и нескольким людям подарил иную судьбу — то, чего у них не было бы ни при каких других обстоятельствах. Это стало делом его жизни. Хотя судьба его складывалась трагически. Найдя себя как педагога и не найдя себя как философа, разочаровавшись, видимо, в том, что он исповедовал, в конечном счете Эвальд Ильенков покончил собой.

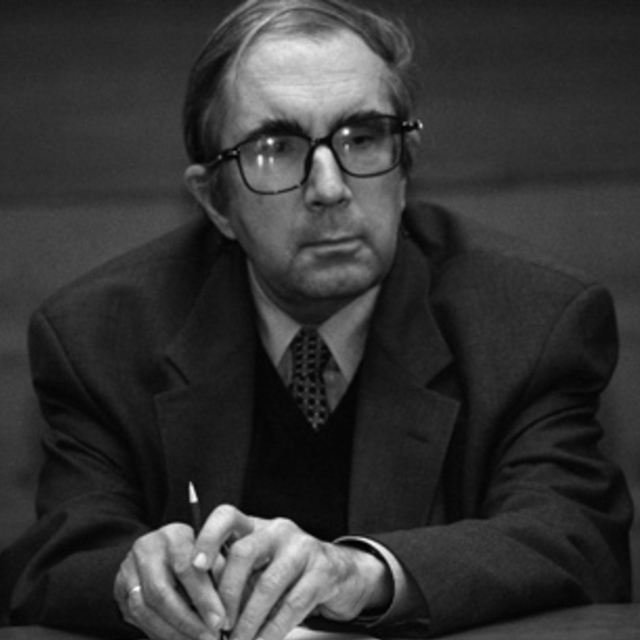

Иная история связана с Мерабом Мамардашвили, который, наверное, все-таки самый крупный философ, если чуть более узко понимать профессию философа. Он пишет, прямо скажем, темно и вяло, книжки его читать — не большое удовольствие. Исключение, может быть, когда он пишет в соавторстве, в частности книгу «Символ и сознание» со своим другом Александром Пятигорским. Но в целом его письменные работы — не главное, что он создал. Главное, что он создал, — это язык устного философствования, язык размышления.

Советский философ, даже умный советский философ, — это все-таки догматик и начетчик, это человек, который сообщает вам готовый вывод, он даже интонационно ввинчивает вам в мозги мысль, которую он уже заранее придумал. Мераб Мамардашвили учил размышлять вслух, не имея готового ответа о предмете своего размышления.

Он читал публичные лекции, лекции в Институте философии, в Тбилисском государственном университете (часть его жизни прошла в Тбилиси) и в Институте психологии. В частности, цикл, посвященный Декарту, был прочитан им в Москве, а цикл, посвященный Канту, — в Тбилиси. Это были не историко-философские лекции — они только выдавали себя за историко-философские. Это было классическое картезианское размышление — то есть попытка рефлексии любого понятия, выстраивания его и связи с философскими школами современности.

В частности, он сомкнул своего любимого Сартра (любимого оппонента — он ни в чем с ним не согласен) со своим не менее любимым оппонентом Декартом. Казалось бы, что общего между абсолютным рационалистом и абсолютным иррационалистом? Мамардашвили брал знаменитую статью Сартра «Экзистенциализм — это гуманизм», сообщавшую человечеству о том, что бог умер, и связывал это с декартовской прямой «Я мыслю, следовательно, существую». В этой формуле он менял вроде бы нечто незначительное, а на самом деле главное — «Я мыслю». Что значит мыслить? Мыслить — значит, ставить себя на один уровень с тем, кто порождает смыслы. Кто порождает смыслы? Бог. Я мыслю, следовательно, я выхожу на ту прямую, где меня встречает Бог. Выходя на ту прямую, где меня встречает Бог, я обретаю свое существование, я существую, я есть, я не случайная частица бытия, а нечто закономерное в этой беззаконной Вселенной. И это предмет его постоянных размышлений — попытка связать Декарта, слишком далекого, с Сартром, слишком близким. Сартр к этому времени уже окончательно сошел с катушек, стал маоистом. В этом качестве он уже был не очень интересен Мамардашвили, а вот в качестве человека, перевернувшего философские представления ХХ века, — несомненно.

И это то, над чем он размышлял, еще не зная, что самым, может быть, главным из того, что он сделает, будет не академическое философствование, а почти сократовское философское размышление об окружающей жизни. Он предъявит свой новый дар — дар философствующего публициста. Там он преодолеет свое косноязычие, свою зауму, он начнет изъясняться почти просто, так просто, что это превратит его в общего учителя нескольких поколений, в том числе и художников.

К примеру, во вгиковском фильме совсем молодого Сокурова все строится вокруг того, что таксист, потерявший смысл жизни, включает радио и там звучит голос Мамардашвили. И это включает этого таксиста, едущего сквозь ночь, в переживания о своей причастности к тайным основам бытия и восстанавливает его личность. Он начинает мыслить, то есть выходит на ту прямую, которая сопоставляет его, маленького и смертного, с вечным и бессмертным Богом, не умершим и не исчезнувшим никуда. И этот маленький таксист, следовательно, существует. Эта декартианская формула реализована в сюжете сокуровского фильма, который большинство не видело, поскольку он вгиковский, это короткометражка.

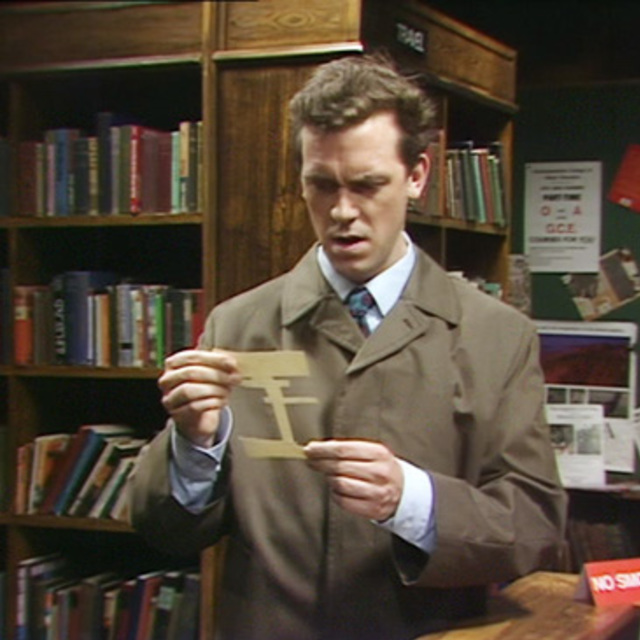

Что касается Георгия Щедровицкого, самого амбициозного из всего поколения 1947 года, то он первым попал под раздачу, его увольняли, исключали из партии. Он отказывался идти на компромисс, потому что, в отличие от своих коллег, слишком хорошо изнутри своей семейной истории представлял, чем заканчивается этот компромисс: он из высокопоставленной, связанной со спецслужбами научно-технической семьи, и он видел сам, что с человеком происходит, если он вступает на этот путь компромиссов.

Но ему и не нужно было никакое место работы, никакие «Проблемы мира и социализма», никакой ИМРД. Он мог работать где угодно. Его жизненная задача и его философия заключались в том, что нужно разобрать все существующие методы описания человека и мира и собрать их заново в другом порядке. Методология — то, на что он делал ставку, — позволяет решать любые задачи на любом месте на основе философского решения. Поэтому он мог работать в Институте дошкольного воспитания и писать методички о высаживании детей на горшок. Он мог работать в Спорткомитете и помогать выстраивать модели продвижения спортсменов к их олимпийским результатам. Он мог работать в Институте технической эстетики, пока его оттуда не выгнали за отказ осудить своего ученика-диссидента. Он мог работать где угодно, потому что его задача — выстроить такую модель научного описания мира, которая позволит этот мир менять и рационально им управлять.

Правда, в обертонах рассуждений Щедровицкого слышатся и некоторые страшноватые нотки: человек есть случайное проявление разума, если бы судьба мира пошла иначе, машина вполне могла бы заменить человека. Более того, он потом создаст своих последователей, методологов, будет вести семинары уже в конце 1980-х — начале 1990-х. Когда исполнится 10 лет методологическому движению, он выйдет на трибуну, посмотрит на толпу своих последователей и скажет, что неплохо было бы вас сжечь. Это та мысль, которая не нуждается в гуманности, она нуждается в эффективности. И вообще говоря, одним из создателей теории эффективности был Георгий Петрович Щедровицкий.

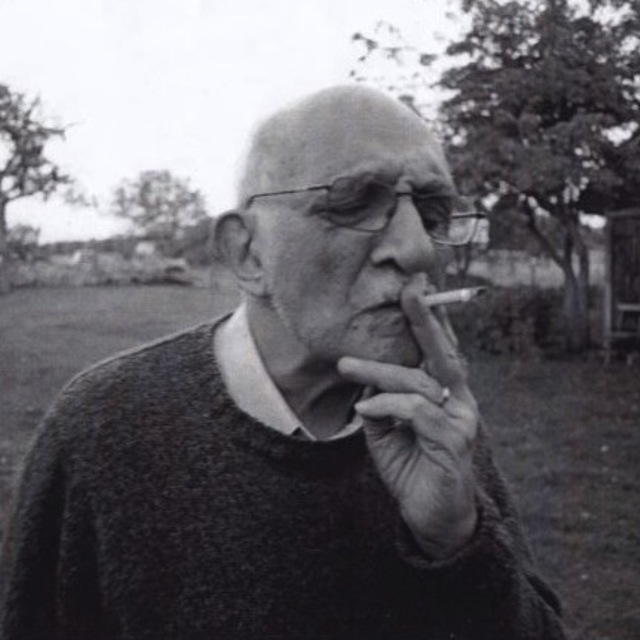

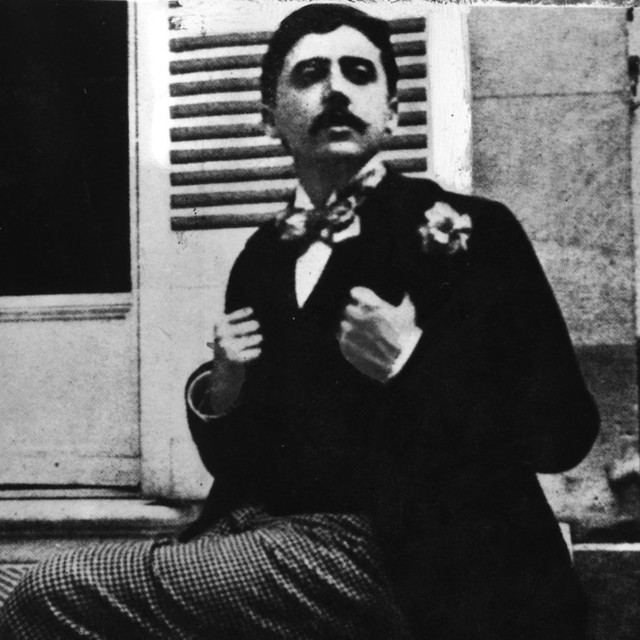

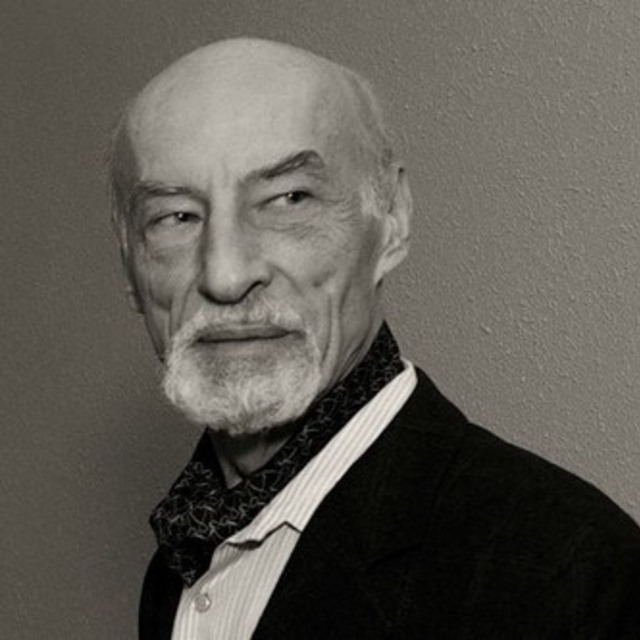

Из тех, кто реализовал себя в полной мере в некоем ином ракурсе, был, конечно, Александр Моисеевич Пятигорский. Начинавший как философ, продолживший как индолог, он в конечном счете реализовал себя как философский писатель. Вообще это очень в русской традиции: если мы посмотрим на великих русских философов той поры, когда еще традиция не прервалась, то лучшие из них — это не философы в западном смысле слова, не философы в том смысле, в каком философ Кант, а философы в том смысле, в каком философ Владимир Сергеевич Соловьев, в каком философ Бердяев, то есть писатели о мысли, писатели, для которых мысль является героем. Они в том смысле философы, в каком философ Пруст — кстати, любимый литератор и предмет постоянных размышлений Мамардашвили, философ, для которого время является героем (это позволяет ему менять структуру повествования). Недаром и Александр Зиновьев реализовал себя как блестящий логик, получивший все привилегии от советской власти, — любимец ЦК КПСС, пока он был логиком, и враг, как только он занялся философской литературой, но состоявшийся прежде всего как философский писатель и создатель антиутопий.

Повторяю, им пришлось предъявлять результаты проделанного, пройденного ими пути в тот самый момент, когда история попыталась закрыть перед ними шлагбаум.