Вера Мильчина: «Больше всего в Париже мне нравятся таблички с названиями улиц»

Переводчик и историк культуры — о домоправительнице Бахтина, страсти пантеры, ввозе свинины в Париж XIX века, программках в «Комеди Франсез», а также о том, почему комментировать — страшно увлекательно

— Насколько я знаю, вы пришли к истории повседневной жизни через переводы. Как это произошло и почему вы выбрали именно Францию в первой половине XIX века?

— Если начинать с самого начала, надо сказать, что я училась на романо-германском отделении филфака МГУ. Но одновременно я ходила в семинар к Турбину Владимир Николаевич Турбин (1927–1993) — историк русской литературы, последователь Михаила Бахтина. Со второй половины 1950-х годов вел в МГУ семинар под названием «Русская классическая литература XIX века»., на русское отделение. Дело в том что на филологическом факультете МГУ в ту пору, когда я там училась, в 1970–1975 годах, работало много толковых и знающих преподавателей (в частности, на кафедре французского языка), но харизматических лекторов, которые могли бы потрясти воображение, среди литературоведов было, прямо скажем, немного. На этом фоне Турбин выделялся — и делал это совершенно сознательно; он был такой ловец душ человеческих, приковывавший к себе внимание юных существ. Ну, представьте, например: 1971 год, застой, сидит аудитория — человек сто, в основном, конечно, барышни лет восемнадцати. А Турбин, рассказывая про «Руслана и Людмилу», называет Черномора летающим импотентом. Сейчас это звучит, пожалуй, пошловато, но нам тогда казалось, что это так интересно, так живо!

Так вот, у Турбина был семинар, на который неофициально можно было ходить людям с других отделений. Вот я и ходила, и в результате получилось так, что я занималась параллельно и французской, и русской литературой. Я никак не могу себя сейчас назвать последовательницей Турбина. Но я ему очень благодарна за несколько вещей: во-первых, благодаря ему участники семинара прочли много таких книг, от Николая Анциферова Николай Анциферов (1889–1958) — советский историк, культуролог. Помимо прочего, автор важных работ по истории Санкт-Петербурга и один из организаторов экскурсионного дела в СССР. до Гастона Башляра Гастон Башляр (1884–1962) — французский философ и культуролог. Писал в том числе о философии естественно-научного знания, психоанализе образов стихий, философии и психологии искусства., о которых прежде даже не подозревали. А во-вторых, именно в семинаре Турбина я познакомилась с теми людьми, которые для моего, так сказать, становления как историка литературы сделали больше, чем все профессора вместе взятые. Это были студенты, мои ровесники и люди немного моложе меня: Алексей Песков Алексей Песков (1953–2009) — историк литературы XVIII и XIX века, автор книг «Буало в русской литературе», «Боратынский. Истинная повесть», «Павел I», «„Русская идея“ и „русская душа“: очерки русской историософии»., Ольга Гринберг Ольга Гринберг (1950–2008) — переводчик с французского, вместе с Верой Мильчиной переводившая Шатобриана, Бальзака и других авторов. В ее переводе вышла книга Роже Шартье «Культурные истоки Французской революции» (М., 2001)., Андрей Зорин, Сергей Зенкин Сергей Зенкин — литературовед, историк идей, переводчик Жана Бодрийяра, Ролана Барта, Жан-Поля Сартра, Жиля Делёза и других; автор книг «Французский романтизм и идея культуры», «Работы о теории» и «Небожественное сакральное. Теория и художественная практика». , Андрей Немзер, Олег Проскурин Олег Проскурин — литературовед, пушкинист, автор книг «Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест», «Литературные скандалы пушкинской эпохи». (который, кстати, прекрасно описал эту часть нашей жизни в своем «интернет-мемуаре») и многие другие (прошу прощения у всех, кого не назвала). Последователем Турбина не стал никто, но свел нас именно его семинар. Потом эта же компания, еще расширившись, плавно перетекла в Научное студенческое общество, которое каким-то чудом существовало совершенно независимо от официального вполне советского филфака. Для меня это был опыт, как сказано у Грибоедова, «ланкастерских взаимных обучений» (впрочем, у него старуха Хлёстова говорит «ланкартачных»).

А еще с Турбиным связан очень экзотический эпизод моей жизни. Он ведь был одним из тех людей, которые общались с Бахтиным и опекали его. И вот однажды он послал нас с Олей Гринберг, моей подругой, что-то отвезти Бахтину в дом престарелых. Представьте: мы, две 18-летние девицы, отправляемся среди зимы на станцию Гривно Курского направления, а потом, кажется, еще на автобусе от станции надо было ехать, а там — живой Бахтин. Он тогда еще не был избалован общением и часа полтора-два что-то нам рассказывал. Это было такое потрясение! Как будто Алиса попала в Страну чудес… Сейчас-то я понимаю, что нужно было сразу, как вернулась домой, все записать, но тогда мне казалось, что я ничего не забуду. В результате единственное, что я помню, — он что-то говорил про Гумилева…

Потом Бахтина перевезли в Москву, дали ему отдельную квартиру; жена его уже умерла, и при нем там жила домоправительница, очень похожая на фрекен Бок из мультфильма и по характеру примерно такая же. Она не могла (или не хотела) ходить в магазин, и все участники турбинского семинара должны были по очереди носить туда бесконечное количество продуктов. А ей все время нужны были продукты, преимущественно мука; совершенно понятно, что Бахтин за месяц не смог бы съесть столько, сколько ей требовалось на два дня. Так получалось, что довольно часто эти продукты носила я, и в качестве премии меня минут на десять запускали к Михаилу Михайловичу.

Я много раз замечала, что часто люди, которые в теории рассуждают о Другом с большой буквы, на практике, в своей жизни, о других не задумываются. А Бахтин, теоретик диалога, всегда спрашивал: «Как ваши дела?» — с такой заинтересованностью, что можно было подумать, что ему это и правда страшно интересно. Хотя ничего уж такого увлекательного и интересного я ему сообщить не могла.

Возвращаюсь к своему обучению на филфаке. Получилось так, что я писала курсовые одновременно на двух факультетах: на ром-герме официальную, а у Турбина, так сказать, сверхпрограммную. И как в моей любимой сказке «Морозко», это мое вполне бескорыстное усердие потом мне помогло. Когда мы окончили университет, оказалось, что в наших двух французских группах очень много литературоведов, что было нетипично, потому что обычно большинство составляли лингвисты. И многие хотят и могут поступить в аспирантуру. И вот поскольку я уже имела дело с русской литературой, то заведующий кафедрой истории зарубежной литературы Леонид Григорьевич Андреев придумал такой гениальный пас в сторону, за что ему большое спасибо: меня отправили в аспирантуру на кафедру русской литературы. Куда, как я говорила в шутку, но отчасти и всерьез, меня взяли, как гувернантку, за знание французского языка.

Этой кафедрой заведовал Василий Иванович Кулешов, он занимался историей русской критики и как раз в это время выяснил, что с самого начала XIX века в России много говорили про Шатобриана. Ему стало любопытно, в чем там было дело, и он придумал мне тему — «Шатобриан в русской литературе». И я ему за это тоже очень благодарна, потому что Шатобриан стал моим героем очень надолго. Я даже озаглавила интервью, которое дала несколько лет назад французской газете, «Я провела большую часть жизни с Шатобрианом».

Это занятие русской рецепцией Шатобриана было полезно и приятно тем, что я погрузилась в чтение журналов первой половины XIX века: искала переводы и упоминания Шатобриана. С тех пор я люблю читать старую прессу: в журнале и особенно в газете можно найти такие вещи, которые не будут описаны ни в одной исторической монографии — просто потому, что это другой масштаб, не великие события, а то, что происходит изо дня в день. Особенно интересно, когда вдруг в газетах появляется какой-то слух — как правило, ложный, и все его обсуждают, все на этот счет высказываются, а через две недели эта тема исчезает — и все, больше об этом нигде уже не прочтешь. У меня есть статья об одном таком случае — вымышленном эпизоде 1838 года, который прокомментировали едва ли не все парижские газеты, а против одной даже возбудили в связи с этим судебный процесс Вера Мильчина. Правда, но неточно: эпизод парижской газетной полемики 1838 года // История литературы. Поэтика. Кино. М., 2012. .

Ну вот, первым моим французским героем стал Шатобриан, а второй мой герой и кормилец до сих пор — это Бальзак. Это тоже получилось случайно. В издательстве «Художественная литература» была такая замечательная серия — тот или иной писатель в воспоминаниях современников. Дама, которая должна была делать комментарии к сборнику «Бальзак в воспоминаниях современников» Книга «Бальзак в воспоминаниях современников» вышла в серии литературных мемуаров в 1986 году. , умерла, не успев практически ничего сделать. Мне предложили написать этот комментарий, и я согласилась. Я погрузилась в Бальзака. И тут оказалось — для меня тогда это стало неожиданным открытием, — что далеко не весь Бальзак переведен на русский язык, кое-что не переводилось вовсе никогда, кое-что существует только в каких-то дореволюционных журналах.

Среди этих произведений был замечательный трактат, умный и остроумный, «Физиология брака». В конце концов я его перевела, но за несколько лет до этого произошел курьезный случай: мне позвонил какой-то незнакомый господин и говорит: «Мне очень хочется прочесть „Физиологию брака“, давайте вы ее для меня переведете, а я вам заплачу?» Я говорю: «А может, лучше вы выучите французский и прочитаете в подлиннике?» Он говорит: «Да нет, это слишком долго». Я, конечно, не согласилась для него переводить, а для широкого читателя перевела «Физиология брака» в переводе и с комментарием Веры Мильчиной впервые вышла в издательстве «НЛО» в 1995 году (Оноре де Бальзак. Физиология брака. Патология общественной жизни. М., 1995) и с тех пор не раз переиздавалась. Последнее издание вышло в петербургской «Азбуке» в мае 2015 года..

Вот с тех пор я понемножку перевожу Бальзака и занимаюсь им с прежним удовольствием. Последняя книга вышла в издательстве «Текст» в 2012 году, она называется «Кодекс порядочных людей, или О способах не попасться на удочку мошенникам». Это ранний Бальзак, еще анонимно опубликованный, но уже блистательный и очень современный; там есть пассажи про жульническую рекламу — все совпадает с нашими днями.

А Бальзак чем хорош и интересен для комментатора? Тем, что его невозможно понять, не зная той реальности, в которой он жил.

Вот Бальзак и Мериме жили в одно и то же время и писали примерно на одни и те же сюжеты, у Мериме ведь тоже есть новеллы о французской современности. Но для меня у Мериме как будто бы слишком разреженный воздух: читая его, я даже порой не могу понять, когда происходит действие — скажем, в эпоху Реставрации или в эпоху Июльской монархии, а это все-таки далеко не одно и то же. А у Бальзака наоборот: там, может быть, этих подробностей даже перебор, но зато, несмотря на то, что Бальзака очень много комментировали, все равно остаются какие-то вещи, которые можно к этим, уже существующим, комментариям прибавить.

Когда я комментировала «Физиологию брака», я, конечно, использовала уже существующие французские комментарии, как-то приспосабливая их для русского читателя. Но все время использовать чужое скучно, хочется что-то от себя добавить — и несколько раз я кое-что увидела, чего французы не заметили. Я даже напечатала такие заметки на полях в маленьком журнальчике Le Courrier balzacien, который выпускает Общество друзей Бальзака.

— А может ли в каких‑то случаях исследователю помогать то обстоятельство, что он работает с неродным для себя языком? Например, бывает ли, что человеку, находящемуся внутри языка, какие‑то вещи кажутся очевидными и это проще заметить тому, для кого язык представляет определенную сложность?

— Разумеется, да. Но гораздо интереснее тут разлом не по горизонтали, а по вертикали, хронологический. Многие французские слова, которые в XIX веке были самыми обычными, к концу ХХ века или вовсе вышли из употребления, или переменили смысл. И в результате оказывается, что, например, я и мой французский коллега понимаем их лучше, чем обычный француз — носитель языка, но не его историк.

У меня есть любимый пример с французскими словами flâneur и badaud. Первое слово, которое если не придумал, то во всяком случае откомментировал и отрефлексировал Бальзак как раз в «Физиологии брака», используется, когда речь идет о таком свободном художнике городских прогулок, который может позволить себе гулять по Парижу без всякой цели, наблюдать за происходящим и осмысливать его — но тоже без всякой конкретной цели, необязательно для того, чтобы что‑то об этом написать. А второе слово означает зеваку из простонародья, который ничего не осмысливает, а просто глазеет на ярмарочные забавы. Эти значения зафиксированы в целом ряде нравоописательных очерков, и перепутать их невозможно — тому, кто знаком с этой литературой. Но меня один милейший человек, француз, очень культурный и образованный, но не историк ни языка, ни литературы, очень темпераментно уверял, что все наоборот: flâneur — это зевака, a badaud — поэт прогулок. Но я-то знаю, что это неправильно!

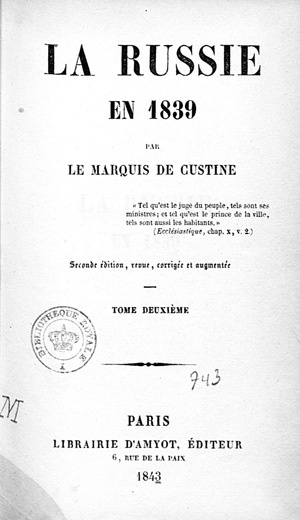

Или вот еще пример, когда исторический взгляд открывает то, чего в синхронии не заметишь. Я сейчас только что вынырнула из чтения верстки французского издания «России в 1839 году» Астольфа де Кюстина Маркиз Астольф де Кюстин (1790–1857) — французский писатель, известный в первую очередь благодаря книге «Россия в 1839 году» (1843), в которой он в форме писем к другу описал свое путешествие. с моим комментарием. И вот оказалось, что там много старинных слов, которые непонятны даже французам — нынешним. Когда мы с моими коллегами и друзьями переводили Кюстина на русский язык Книга маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году» впервые вышла на русском языке в 1996 году в переводе Веры Мильчиной, Ирины Стаф, Ольги Гринберг и Сергея Зенкина и с комментариями Веры Мильчиной и Александра Осповата; переиздавалась в 2000 и 2008 году., то уже с этими проблемами справились. Например, когда нам надо было перевести какое-то старинное слово, мы посмотрели в словарь, разобрались, подобрали русский аналог, и дальше по-русски это вроде уже не требовало специальных пояснений, а по-французски, оказывается, требует. А я-то не всегда могу определить: это только я одна этого слова не знаю без словаря, или и французам 2015 года оно тоже не знакомо? И тут мне очень помог мой коллега Жак Дюпон, который курирует это издание: он подсказывал, какие слова включить в глоссарий, приложенный к изданию.

Вообще, самое трудное — это увидеть, где есть предмет для комментария. Скажем, Кюстин пишет, как он в Москве поднялся на какой-то холм и ему открылась панорама. «Панорама» — слово интернациональное, никакой переводческой проблемы тут нет, вроде бы и комментировать нечего. Но Дюпон совершенно справедливо мне указал на то, что в тот момент слово «панорама» было новым. Мне было ужасно обидно, что я сама этого не заметила, потому что я много про эти панорамы писала: именно в начале XIX века появились первые аттракционы, которые назывались панорамами, с круговыми полотнами, на которые зрители смотрели с возвышения в центре зала, как бы обозревая дали. И именно поэтому словом «панорама» стали обозначать тот вид, который открывается при взгляде сверху вдаль. Сегодня нам это так привычно, что мы не замечаем этого ни по‑русски, ни по‑французски. Но в 1839 году это слово привычным еще не стало.

Или в той же «Физиологии брака» есть такой афоризм: «Женщина, живущая в четвертом этаже (повсюду, кроме улиц Риволи и Кастильоне), порядочной не является». Можно, конечно, тупо написать, что это такие улицы в центре Парижа на правом берегу, но это ничего не значит — в таком случае лучше вообще ничего не писать. На самом деле разгадка вот в чем: в Париже того времени чем выше был этаж, тем более бедные люди там проживали. И на любой другой улице, кроме названных, четвертый этаж — это, что называется, не престижно. Но улицы Риволи и Кастильоне — это такой роскошный квартал, что там даже на верхних этажах жили очень состоятельные люди. Так что для тамошних жительниц — другие правила и другие критерии. Но если не знать парижскую символическую географию, этого не понять. И для меня в 1993 году, когда я впервые комментировала этот текст, это ничего не значило. Так и получается, что чем дольше живешь, тем больше видишь вещей, которые интересно пояснить.

— Получается бесконечный процесс.

— Бесконечный. Слава богу, Бальзака переиздают и можно что-то туда вставлять и исправлять. Вот сейчас «Азбука» захотела переиздать «Физиологию брака», и я внесла в перевод и комментарии много мелких исправлений. Могу, кстати, покаяться: у меня в первом издании вместо «пассажа» (как раз пассажа Панорам, перед входом в который стояли два круглых здания — первые панорамы) было написано «проход Панорам». Стыд и позор! Какой же проход, когда это пассаж!

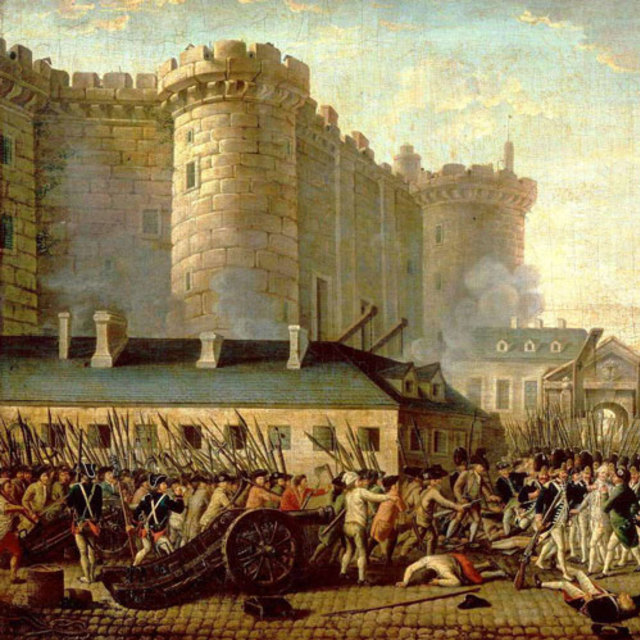

Вот еще один пример. Я сейчас перевела замечательную книжку, которая называется «Сцены частной и общественной жизни животных» — надеюсь, она выйдет осенью в «НЛО». Это сборник рассказов разных авторов, иллюстрированный Гранвилем Жан Гранвиль (1803–1847) — французский иллюстратор, один из самых известных карикатуристов XIX века. В начале 1830-х годов ежедневно публиковал политические карикатуры. Иллюстрировал в том числе басни Лафонтена, «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо, «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта, «Дон Кихота» Сервантеса., замечательным рисовальщиком. Там есть рамка: звери в зверинце парижского Ботанического сада собрались на Генеральную ассамблею — это пародия на революцию — и стали обсуждать, как им избавиться от ига человека.

Соответственно, хищники сидели слева, как радикалы, и говорили, что человеку надо объявить войну, а домашние звери сидели справа, как оппортунисты, и говорили, что человек все-таки нас кормит и, пожалуй, можно с ним примириться. В результате они решили, что войну объявлять не надо, а надо издать книгу, где каждый зверь сам расскажет о себе. То есть книга как будто полностью звериная, но, поскольку, как там сказано, у животных все-таки издательское дело еще недостаточно усовершенствовалось, звериные делегаты отправились к издателю (это еще и реклама издателя Этцеля, который задумал и опубликовал эту книжку), а потом к Гранвилю. Потому что он, как там сказано, такой замечательный рисовальщик, что «был бы достоин именоваться животным», если бы иногда не грешил общением с людьми.

А Гранвиль жил тогда в пригороде Парижа, и, чтобы к нему попасть, нужно было пересечь заставу. Вышли они из города нормально, а вот на обратном пути молодого кабана, который был в этой делегации, приняли за хряка (то есть дикую свинью — за потенциальную домашнюю свинину) и хотели взять с него ввозную пошлину. Если не знать, что вокруг Парижа была стена и что на заставах брали налог на ввозимое продовольствие, получается абракадабра, которую глаз пробегает не останавливаясь. А если знать, то становится смешно — и понятно, почему смешно. Мне такие вещи очень нравятся.

Или в той же книге после того, как животные совершают революцию и свергают прежнюю редакцию сборника, чтобы поставить на ее место новую, они устраивают банкет и произносят тосты. Ну, казалось бы, а что такого? Банкет — нормальная вещь; известно, что французы любят выпить и поесть. Оказывается, дело совсем не в этом — или, во всяком случае, не совсем в этом. Дело в том, что во Франции с 1834 года было запрещено создавать любые ассоциации без предварительного разрешения правительства, а вот банкеты не были запрещены. А когда в 1848 году власти решились их запретить, этого французы уже не могли стерпеть и совершили очередную революцию. И вот по самым разным политическим поводам устраивались банкеты: не для того, чтобы погурманствовать, а для того, чтобы обсудить насущные политические вопросы. Французский историк Венсан Робер написал только об этих банкетах целую монографию Vincent Robert. Le temps des banquets. Politique et symbolique d'une génération

(1818–1848). Paris, 2010. страниц на 400 — очень умно и очень увлекательно.

— А в России есть люди, которые занимаются вашим периодом и с которыми вы можете что-то содержательно обсудить? Чувствуете ли вы поддержку научного сообщества?

— К сожалению, таких коллег не очень много. У русистов, у тех, например, кто занимается пушкинской эпохой, или Серебряным веком, или Мандельштамом, Пастернаком, Ахматовой, есть сообщества. А вот исследователей, которые профессионально занимаются французской литературой первой половины XIX века, гораздо меньше. Есть Сергей Николаевич Зенкин, который много писал о Теофиле Готье и Флобере, а сейчас прокомментировал роман Гонкуров «Шарль Демайи» — он был написан чуть позже, но посвящен как раз журналистской среде 1840-х годов. Это безумно интересно. Есть Елена Павловна Гречаная, но она занимается чуть более ранней эпохой и скорее русскими литераторами, которые писали по-французски. Есть Екатерина Евгеньевна Дмитриева, которая недавно выпустила в издательстве «НЛО» сборник эротических повестей конца XVIII века Мишель Делон. Искусство жить либертена. Французская либертинская проза XVIII века. М., 2013.. Но в общем каждый занимается своим делом и, хотя нас связывают дружеские отношения, профессионального сообщества мы, пожалуй, не составляем. Разумеется, есть и другие исследователи: например, несколько лет назад Институт мировой литературы выпустил книгу «Французская литература 30–40-х годов XIX века. „Вторая проза“» — про французских прозаиков второго ряда. Там много любопытного материала. Но сообщества я тут, к сожалению, не вижу.

Иногда я думаю: очень жалко, что мои комментарии не могут прочесть французы, которые занимаются этой эпохой. Например, «Сцены частной и общественной жизни животных» никогда не выходили во Франции с комментарием (за исключением нескольких рассказов, написанных классиками — Бальзаком и Альфредом де Мюссе). Но французы не прочтут, потому что это по-русски.

— Ну вот сейчас у вас выходит комментарий по-французски…

— Да, теперь комментарий к Кюстину они, возможно, прочтут. Этого я жду с легким трепетом. С одной стороны, комментировать «Россию в 1839 году» — это русское дело, потому что Кюстин писал про Россию. А с другой, он французский писатель и выступать русскоязычному человеку по‑французски — это такой вызов. Как говорят по-французски, gageure. Но я ввязалась в эту авантюру — посмотрим, что получится.

— А с искусствоведами или историками, которые занимаются этим периодом, вы контактируете?

— К сожалению, далеко не всегда. И это очень жаль. Потому что от таких контактов много пользы: вот, например, я очень благодарна Илье Аскольдовичу Доронченкову за то, что он мне подсказал насчет влияния Гойи на Гранвиля. И все сошлось, и выяснилось даже, что Гранвиль иллюстрировал первую во французской прессе статью о Гойе. Илья Аскольдович этого не знал, он просто посмотрел на картинки профессиональным взглядом искусствоведа и все понял.

А бывают случаи противоположные, когда пересечения двух знаний вовремя не происходит. Вот у вас в «Арзамасе» Галина Ельшевская сделала материал про неизвестные картины XIX века. И я смотрю — там появляется дрессировщик ван Амбург со своими зверями. А я про него хорошо знаю, но с другой стороны: про него писала еще одна моя любимая героиня, Дельфина де Жирарден Дельфина де Жирарден (1804–1855) — французская писательница, жена издателя газеты La Presse Эмиля де Жирардена. В 1836–1848 годах Дельфина де Жирарден вела в этой газете еженедельную колонку светской хроники под псевдонимом «виконт де Лоне».. Я выпустила сборник ее очерков «Парижские письма» Дельфина де Жирарден. Парижские письма виконта де Лоне. М., 2009., и там она рассуждает про светского льва в широком или узком понимании. В широком смысле лев — это денди, а в узком — тот, кто отличился чем-то особенным. То есть не всякий, кто модно одет, курит сигару и тратит деньги направо и налево, — это лев; лев — это тот, кто, например, совершил восхождение на Монблан, побывал в какой-нибудь дальней стране или что-нибудь такое умеет, чего не умеют другие. И Дельфина по этому поводу пишет, что в спектакле господина ван Амбурга львом является не лев, не тигр, не пантера, а дрессировщик, сам господин ван Амбург. Так вот, благодаря описанию Дельфины де Жирарден я знаю, что у ван Амбурга было такое сюжетное представление, в котором дрессировщик будто бы оказывался в пустыне и у него там был ягненок. И хищные животные не съедали ни человека, ни этого ягненка. А на картине, о которой пишет Ельшевская, как раз изображены все эти хищники и ягненок. И Ельшевская пишет, что этот ягненок происходит из Библии, притом из ее неточного перевода. Конечно, изначально этот ягненок библейский, но я думаю, что на картине он появляется не столько из Библии, сколько из этого парижского представления 1839 года. Получается, что мы с Ельшевской роем два параллельных туннеля: она знает про картинку, а я знаю про текст. И если наши знания встречаются, получается гораздо более объемная картина.

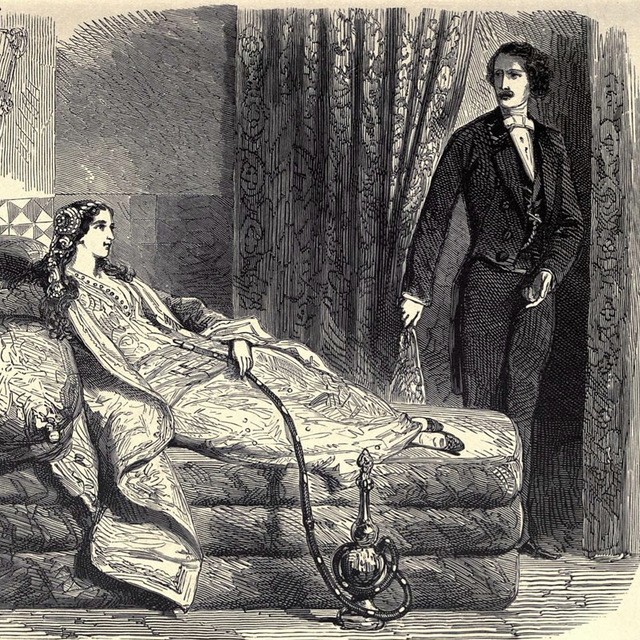

Кстати, с этими зверями есть и другой очень интересный сюжет. Ван Амбург был не первым, кто показывал в Париже дрессированных хищников. В 1830 году там выступал другой дрессировщик, по фамилии Мартен. Он тоже демонстрировал диких зверей, которые слушались его как заколдованные. А у Бальзака есть новелла «Страсть в пустыне». Если коротко, там дело вот в чем: она начинается с того, что повествователь вместе с какой-то дамой смотрит представление этого Мартена. И дама говорит: «Ой, как же это он так укрощает зверей?» А повествователь в ответ рассказывает ей историю некоего солдата, с которым он познакомился на одном из предыдущих представлений того же укротителя. Когда наполеоновские войска были в Египте, этот солдат попал в плен, бежал и оказался один в пустыне. Он нашел пещеру и решил там переночевать. И вдруг услышал, что рядом тяжело дышит какой-то зверь. Оказалось, что это пантера. К счастью, она была сыта, а он ее с перепугу, стараясь задобрить, стал гладить. И очень в этом преуспел. Пантера его полюбила, и они стали с ней пещеру делить и вообще жить бок о бок, семейной, так сказать, жизнью. В конце он все-таки попытался от этой любви сбежать, но пантера большими прыжками его нагнала. Она ничего дурного не хотела, только чтобы он был при ней. Но однажды ему показалось, что она хочет его съесть, и он вонзил ей кинжал в горло. Тогда пантера издала стон и посмотрела на него укоризненным взглядом — и вот, рассказывал солдат, с тех пор прошло 30 лет, но я не могу забыть ее взгляд.

Это очень странная история. С одной стороны, как показывают французские комментаторы, она восходит к рассказам о святых, укрощавших зверей. Но есть и совсем другой аспект, в котором можно ее рассматривать: в одном из современных комментариев я прочитала, что слово «гладит» тут — эвфемизм: солдат ласкал эту пантеру, доставляя ей таким образом сексуальное удовольствие. И рассказчик имеет в виду, что Мартен так же ласкает своих зверей, именно поэтому они во время представления такие тихие и смирные. Хотя, мне кажется, чтобы этих зверей ласкать, нужно не меньше мужества, чем чтобы дрессировать их любым другим способом.

Между прочим, эта новелла в русском переводе (под названием «Любовь в пустыне») последний раз печаталась в 1927 году, в последующие классические собрания сочинений ее не включали: по-видимому, их составители и без чтения французских комментариев заподозрили там что-то неприличное и недостойное внимания советского читателя. Сейчас в интернете можно найти самиздатовский перевод, автор которого признается, что узнал о существовании рассказа благодаря американскому кинофильму 1997 года; впрочем, о том, что у него были предшественники (первый русский перевод вышел в 1852 году), он не подозревает.

Там, кстати, есть еще переводческая сложность. По‑французски эта зверюга называется panthère, а по описанию она больше похожа на леопарда. Но писать «леопардица», как делает переводчик Ветров, по-моему, очень неблагозвучно; а поскольку пантера по зоологической классификации — это род, куда входят и леопарды, и тигры, и даже львы, то, может, лучше ей оставаться пантерой?

Видите, сколько подробностей по поводу одной короткой новеллы. Конечно, можно сказать, что это мелочи. Но мне как раз эти мелочи интересны.

— С такой оптикой получается, что к какому хронологическому или географическому отрезку ни подойдешь — все равно будет интересно. Это так?

— Разумеется. Каждый человек, который занимается какой-то эпохой, сколько бы он этим ни занимался, знает, что там всегда можно найти еще что‑нибудь интересное и неизведанное. Вон сколько времени Роман Давидович Тименчик занимается Серебряным веком, но он по-прежнему находит там множество совершенно потрясающих вещей.

— Видимо, в этом самое большое удовольствие комментирования — возможность навести лупу на очень конкретное место.

— Да, конечно. Вяземский написал про парижские письма Александра Ивановича Тургенева Александр Иванович Тургенев (1784–1845) — государственный деятель, историк, автор писем-очерков о европейской, преимущественно французской культурной жизни, которые публиковались в русских журналах (в том числе в пушкинском «Современнике») в 1827–1845 годах., что это «сочный бульон из животрепещущей утробы настоящего». Но в этом бульоне для нас остается много неизвестных ингредиентов: психологически люди остались примерно теми же, но бытовые реалии сильно изменились.

Конечно, самонадеянно предполагать, что мы можем все понять и объяснить. Наверное, если бы наши герои имели возможность нас прочитать, они бы сильно смеялись. Но поскольку у них такой возможности нет, мы фантазируем, и это большое счастье, когда наши догадки подтверждаются какими-нибудь параллельными источниками.

— А вам интересны занятия теорией и методологией?

— Если честно, не очень. Возможно, я проявляю тут обскурантизм, но вот, например, переводоведение. Я не могу сказать, что в нем нет смысла, раз масса достойных людей этим занимаются, но мне кажется, что переводоведение имеет очень мало отношения к самим переводам. Это наука, которая развивается сама по себе, но переводить она не поможет. Вот история перевода — это безумно интересно. И из нее мы видим, что теория переводов все равно, по сути, никуда не идет дальше того соображения, что одни переводят точно, но некрасиво, а другие — красиво, но неточно. А лучше быть богатым и здоровым — и переводить точно и художественно. Но как этого добиться — никто не скажет, потому что это каждый раз решается в практической схватке с переводимым автором.

— Помогает ли вам ваша работа понимать что-то о современной Франции?

— Знаете, меня скорее поражает, когда в современной французской жизни вдруг проступают остатки ушедших эпох. Для этого даже не надо никуда ехать: например, французское посольство раньше присылало (а может, и сейчас присылает) приглашения, написанные таким красивым курсивным шрифтом. Однажды я в музее увидела приглашение на прием, который в самом конце XIX века устраивался в Париже по случаю приезда Николая II, — и поняла, что это тот же самый шрифт. Для нас с нашей несчастной историей такое постоянство абсолютно немыслимо и поэтому производит сильное впечатление.

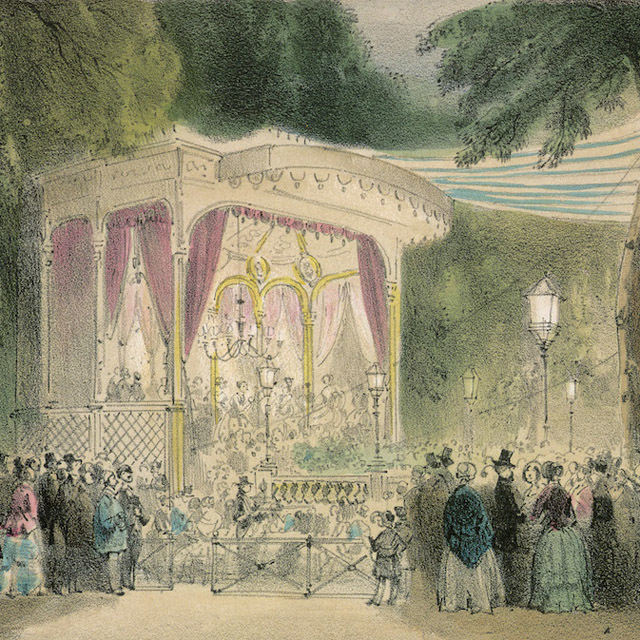

Или один раз мои знакомые повели меня в Париже в совершенно роскошный и безумно вкусный ресторан. Называется он Au Petit Riche. Riche в данном случае фамилия, но, вообще-то, по-французски это значит «богач». А petit — «маленький». То есть «у малого богача». «У малого» — потому что был и большой. В 1820–30-е годы в том же квартале были рестораны, владельцев которых звали Riche и Hardi. А это второе слово означает «храбрый». И поскольку оба были дорогие, то шутники говорили, что нужно быть очень храбрым, чтобы ходить к богатею, и очень богатым, чтобы ходить к храбрецу. Ну вот, а заведение «малого богатея» существовало точно на этом самом месте с середины XIX века. Но тогда это был ресторан для кучеров, он находится недалеко от места, где располагалась в то время Опера, и, пока хозяева были в театре, кучера приходили туда поесть (у них кучера не мерзли, как у нас, где, как известно, пока господа в театре, кучера «бранят господ и бьют в ладони»). Конечно, тогда это был скромный ресторан, но он остался на том же месте и даже под тем же названием и обыгрывает в оформлении это свое прошлое.

А в «Комеди Франсез» на представлении какой-нибудь трагедии Корнеля в программке указывается порядковый номер этого представления, и отсчет ведется от тех первых спектаклей, которые были еще в XVII веке при самом Корнеле! Вот это постоянство французской жизни меня поражает больше всего. Притом что революций и перемен политических режимов во Франции начиная с конца XVIII века было предостаточно.

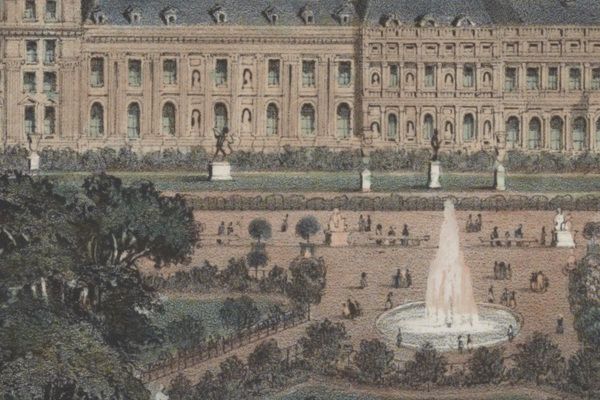

Меня иногда спрашивают, что мне больше всего нравится в Париже. И вот я поняла, что не могу назвать никакого конкретного места и что больше всего в Париже мне нравятся таблички с названиями улиц. Потому что в 1983 году, когда я впервые начала комментировать Бальзака, все эти названия были просто словами. И я даже в самых смелых мечтах не могла предположить, что я эти улицы увижу. А потом началась перестройка, я попала в Париж и увидела на табличках названия этих улиц, которые я комментировала, так сказать, вслепую. И сами эти таблички, синие с белыми надписями, как выясняется, там точно такие, как были в XIX веке. Вот это какое-то чудесное ощущение.

— А что вы можете сказать про стереотипы о французах, о французском характере? Есть что-то такое, что проявляется сегодня — и вы видите это в ваших источниках?

— Я бы сказала, что французы — это прежде всего вкус. Вкус к еде и вообще — к жизни, к одежде… Это, кстати, сказывается в витринах. Там иногда абсолютная дрянь висит: если войти, взяться рукой за какую-нибудь кофточку, она окажется совершенно непрезентабельной. Но она так выставлена на витрине, что ты от нее глаз не можешь отвести. Я думаю, что это у них осталось как минимум с XIX века. У меня есть знакомые, по которым совершенно не скажешь, что они большие специалисты по части еды, выпивки или моды, но при близком общении оказывается, что и они отлично во всем разбираются, например в винах: помнят, положим, что в 2006 году был хороший урожай, потому что солнце светило на правильные склоны холмов, а в 2007-м — нет.

— И так было уже в XIX веке?

— Наверное, да. Это как будто бы воспроизводится в каждом следующем поколении. Хотя, вообще-то, я боюсь этих стереотипных представлений о национальных характерах. У французов такой характер, у немцев сякой — эти стереотипы интересно изучать, но доверять им надо с осторожностью.

Но, думаю, есть еще одна вещь, которая у французов сохранилась: это такая велеречивость, умение плести словеса. В современной научной литературе это качество иногда принимает какие-то чудовищные формы, когда оказывается, что смысл какой-нибудь ученой статьи сводится к одной фразе, ну к двум максимум. А человек меж тем исписал десять страниц и все время что-то говорил. Я никогда не могу понять: у них есть мысль, и они ее нарочно запутывают, или они уже настолько к этому привыкли, что не могут сказать по-другому.

— Это тоже свойственно французам с начала XIX века?

— Да. Например, в книге по истории России, видимо, чтобы разнообразить стиль, вместо «Россия» будет сказано «большая славянская страна» — чистая перифраза, которая была во французской литературе уже в XVIII веке. Этот дух французской риторики очень виден, например, в творчестве Виктора Гюго. Это автор потрясающе многословный: и в стихах, и в прозе, и в драматургии, — но это многословие до такой степени красивое, пышное, яркое, что завораживает и читателя, и зрителя. Да и мои любимые Шатобриан и Бальзак, прямо скажем, не отличались лаконизмом. Конечно, бывает, что это словесное мастерство, как и все на свете, переходит в свою противоположность. И словесная пышность превращается в словоблудие. Но у авторов XIX века этого, по-моему, не происходит. Во всяком случае, то, что в современной газете меня совершенно не прельщает, мне кажется очень увлекательным в газете позапрошлого века.

— А что из непереведенной французской литературы первой половины XIX века вам хотелось бы перевести?

— И в СССР, и в России выходили Бальзак, Мериме, Стендаль, Гюго (который, правда, тоже переведен не весь), то есть как бы генералы. А есть еще писатели, которые в советском литературоведении не считались классиками, и их не переводили. Между тем среди этой литературы многое ничем не хуже, чем сегодняшняя литература, — и дамские романы, и авантюрные, и исторические.

Например, есть роман Фредерика Сулье под названием «Львица» — такое остросюжетное повествование о разрушительнице человеческих судеб. Сюжет так закручен, что не оторвешься. Или Шарль де Бернар, приятель Бальзака, — у него есть трагический роман «Жерфо» про любовь и про несовпадение человеческих психологий; Борис Викторович Томашевский высказал предположение, что отзвуки этого романа можно найти в «Герое нашего времени».

У Жюля Жанена есть совершенно замечательный роман «Барнав», про деятеля Французской революции Антуана Барнава. Там и Мария-Антуанетта, и бегство короля в Варенн… Это исторический роман, возможно, не хуже романов Дюма, только написан гораздо раньше. Но так получилось, что Дюма знают все, а Жанена — единицы. Есть еще один исторический роман — «Фраголетта» Анри де Латуша, там всё еще «круче»: среди персонажей — и молодой Бонапарт, и Нельсон, и леди Гамильтон, а заглавная героиня вообще гермафродит и никак не может определить свою гендерную идентичность. А у великого критика Сент-Бёва был роман «Сладострастие», тоже удивительное повествование про человека, который безнадежно влюблен в замужнюю женщину и в результате поступает в семинарию.

Издать серию таких французских романов второго ряда было бы очень интересно. Но нет ни сил, ни средств, чтобы это переводить: это хлопотно и долго, а издатели, конечно, боятся, потому что это как издавать неизвестных молодых авторов. Вот спасибо Ирине Дмитриевне Прохоровой за то, что она захотела выпустить «молодого автора» Дельфину де Жирарден — я знаю, что теперь ее читают, и она этого абсолютно достойна. Она, наверное, писатель второго ряда, но, на мой вкус, это блестящий писатель второго ряда.

— В переведенном вами очерке «Переводчики» Эдуард де Лагранж Эдуард де Лагранж (1796–1876) — военный, дипломат, литератор и археолог, депутат при Июльской монархии и сенатор при Второй империи. Перевел несколько работ с немецкого языка. Очерк «Переводчики» был опубликован в 1833 году в сборнике «Париж, или Книга ста и одного автора». В русском переводе готовится к изданию в сборнике статей в честь историка философии Наталии Сергеевны Автономовой. пишет о том, что переводы нужны французам, чтобы не замыкаться, чтобы видеть мир. Разделяете ли вы этот пафос? Думаете ли вы о том, что, занимаясь переводами и вообще рассказывая на русском языке о Франции и французской культуре, вы тоже приоткрываете своему читателю мир?

— Знаете, я так, наверное, не обобщаю, тем более что я редко вижу своего читателя и не знаю, доходят до кого-то мои переводы и комментарии или нет. Хотя недавно я ездила в Ясную Поляну читать лекции — сначала про Париж, а потом про моих зверюшек, то есть про «Сцены частной и общественной жизни животных». И одна из слушательниц покорила меня вопросом: «А „Сцены частной и общественной жизни животных“ будут с комментариями?» Значит, ей это нужно и интересно, меня это очень обрадовало. Или вдруг я увидела, что какие-то совершенно неизвестные мне люди выложили в интернете целый кусок из Дельфины де Жирарден. Они там сами пишут: «Мы не знали, что будем читать про моду с таким удовольствием». Это все так приятно.

Нет, конечно, я бы не стала пафосно формулировать, что я расширяю горизонты: я, скорее, что называется, удовлетворяю собственное любопытство за казенный счет. Вообще, мне кажется, не нужно много думать о том, что будет интересно другим, нужно думать о том, что интересно тебе. И если ты не исчадие ада, то, наверное, найдется какое-то количество людей, которым это тоже окажется интересно. Вот те люди, которые принимают решения о том, что издавать, а что нет, — советские начальники или постсоветские маркетинговые службы — судят по себе, по своему кругозору. А я сужу по себе. И получается, что на мои полторы-две тысячи экземпляров находятся читатели. А раз кому-то интересны мои переводы, статьи и комментарии — значит, я могу продолжать.

Хотя, пожалуй, можно сказать, что я таким образом уточняю представление русских людей о французах. Потому что ведь наряду с галлофилией, любовью ко всему французскому, в России еще с конца XVIII века существовали довольно сильные галлофобские настроения. Например, Фонвизин, попав во Францию, писал оттуда ужасно брюзгливые и галлофобские письма. Ему все там не нравится, все там грязно, противно, и вообще эти хваленые французы совсем не так хороши, как кажется… Ну и до сих пор встречаются люди, убежденные, что французы — снобы, скряги и так далее. Так что, наверное, если формулировать пафосно — хотя я, конечно, обычно в таких терминах не думаю, — то своими переводами я стремлюсь показать, что были и другие французы: остроумные, милые, увлекательные. А мне и самой так кажется.

Использована фотография Веры Мильчиной Дмитрия Иванова.