Как читать заумные стихотворения

Василий Каменский

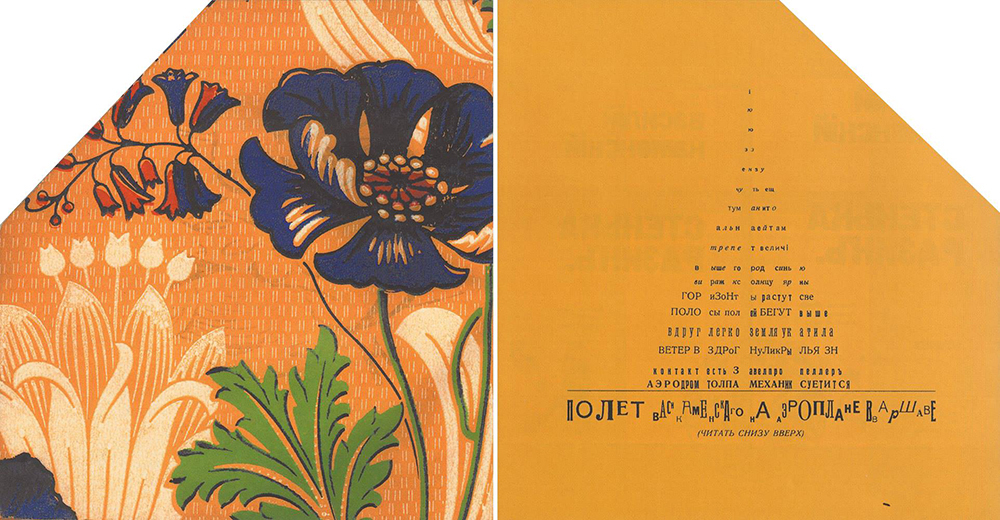

«Полет Васи Каменского на аэроплане в Варшаве»

Заумь чаще всего связывают с поэтической фонетикой, но «железобетонные поэмы» Василия Каменского представляют собой наглядный во всех смыслах пример взаимодействия зауми с поэзией визуальной. Строго говоря, Каменский и есть один из родоначальников визуальной поэзии в России, его книга «Танго с коровами», выпущенная в 1914 году, — явление знаковое. Надо учитывать, что визуальная поэзия, как она понимается в XX веке, это не просто фигурные стихи, внешний вид которых связан с главным образом произведения. Визуальность — это борьба с линейностью текста и за вариативность его прочтения — точнее, разночтения. В «железобетонной поэме» «Полет Васи Каменского на аэроплане в Варшаве» это сделано декларативно.

Перед нами текст, в котором объем строк планомерно увеличивается сверху вниз, достигая максимума к названию текста. Постепенно увеличивается и размер шрифтов, которыми набрана поэма. Лишь дойдя до последней строки, мы получаем ключ к прочтению текста — читать снизу вверх. И только теперь (после возможного первого «правильного прочтения») становится ясен замысел автора: текст всем своим видом имитирует подготовку аэроплана к полету, подъем в воздух и постепенный набор высоты, что, соответственно, дублируется его содержанием.

Однако истинный эстетический эффект заключен совсем в другом. По мере «набора высоты» Каменский все больше использует тот прием, который Алексей Кручёных назвал бы «сдвигом». С каждой новой строкой автор снова и снова — и намеренно — «ошибается» в целостности и длине более-менее «нормальных» слов, что затрудняет восприятие текста. Мы снова наблюдаем эффект двойного чтения (как и в случае с восприятием всего произведения, которое вынужденно читается сначала в «неправильном» порядке, а потом наоборот): чем выше строка, тем меньше шрифт и все более резкие «сдвиги», как бы разрезающие слова и склеивающие их в новые единства («ви раж кс олнцу яр ны»).

Разбирая и пересобирая лексику и грамматику, Каменский, конечно же, отталкивается от возможного двойного понимания текста, заложенного в его названии. Полет можно представить как глазами самого авиатора, так и с точки зрения тех, кто остается на земле. Визуально текст тяготеет ко второй интерпретации, но использование «сдвига» позволяет обнаружить более своеобразную оптику внутри поэмы. Нарастание зауми в тексте связано с переживаниями и ощущениями авиатора, которые подчас не передашь обычными словами. В конце концов было бы странно, если бы Каменский не намекнул на почти абсолютно новаторский ракурс взгляда сверху вниз, из‑под облаков на землю (в русской поэзии едва ли не впервые этот ракурс встречается в «Ангеле» Лермонтова, но подхвачен он только в XX веке).

Показательно также, что наиболее «заумная» часть текста связана с образом существенной высоты, на которую взобрался аэроплан:

i

ю

ю

зз

ензу

чу ть ещ

тум анито

альн аейтам

Эту — завершающую — часть поэмы тоже можно прочитать как минимум двумя способами. Во-первых, в отличие от «тихой песни» Лермонтова это громкая механическая сюита неба: авиатора сопровождает не гармония сфер, а громкий рев мотора, что выражено звукоподражанием (ензу зз ю ю).

Во-вторых, поэма вызывающе симметрична. Это проще всего связать с симметрией крыльев аэроплана, который, поднимаясь вверх, зрительно уменьшается в размере (то есть он изображен в «живописном» стихотворении не в один момент, а в движении).

Но ничто не мешает увидеть в нарастании зауми (при уменьшении объема строк) совершенно другой ракурс: по мере поднятия в воздух то, что остается внизу, постепенно перестает различаться, превращается в подобие формалистской кубистической живописи, аналогом которой в поэзии часто выступает именно заумь (вспомним текст Хлебникова про «бобэоби», где средствами зауми представлен кубистический портрет лица).

На абсолютной высоте, в последней «первой» строке обнаруживается всего одна буква («i»). В этой букве — как все указанные версии прочтения текста, так и новые. Это и аэроплан высоко в воздухе, и, допустим, аэродром далеко внизу. Однако данная буква дает целых две строки сама по себе: «ı» и «.». Вопреки представлению, что заумь есть предел, Каменский умудряется в самой верхней «точке» (в прямом ее смысле) текста воплотить своеобразную символику двуплановости всего текста. Точка есть и типографский знак, и аэроплан высоко в небе, и конец предложения, и неверное «правильное начало» текста. Она принадлежит и поэзии, и живописи; это самый эмблематический элемент всего текста, обозначающий его двойственную знаковую природу.

Таким образом, искусно вплетая принципы зауми в свою «железобетонную поэму», Василий Каменский одним из первых совершает переход от проблематики «художественного произведения» к концептуальности «арт‑объекта». Ему мало простой антитезы «умное vs. заумное»: Каменский рассматривает заумь в контексте авангардистской версии «синтеза искусств» как плодотворного взаимодействия текстового и визуального, предвосхищая тем самым многие разработки середины и второй половины XX века.

Евгений Прощин, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы филологического факультета ННГУ, куратор регионального поэтического проекта «Нижегородская волна», поэт

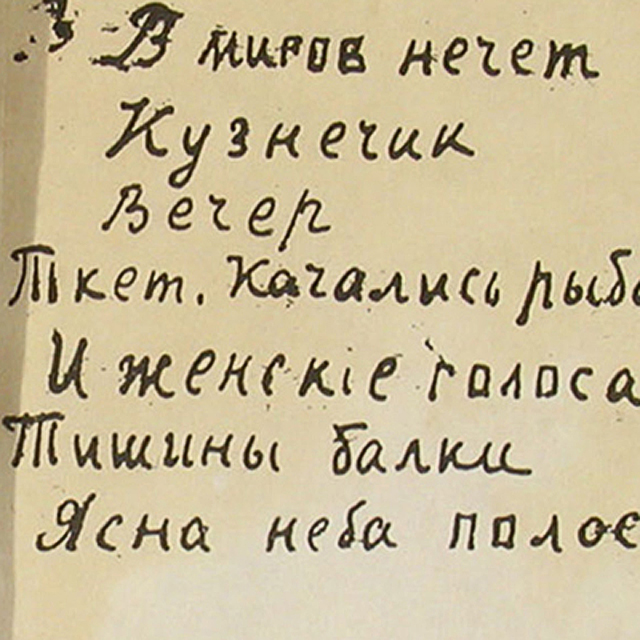

Велимир Хлебников

«Сияющая вольза...»

Сияющая вольза

Желаемых ресниц

И ласковая дольза

Ласкающих десниц.

Чезори голубые

И нрови своенравия.

О, мраво! Моя моролева,

На озере синем — мороль.

Ничтрусы — туда!

Где плачет зороль.

1917

При спокойном и вдумчивом отношении к Хлебникову начинаешь соглашаться с тем, что «„непонятность“ Хлебникова сильно преувеличена. Это одна из репутаций, созданных огульно. Большей частью он совершенно понятен» (Владимир Марков). Примерно о том же писал Юрий Тынянов: «Те, кто говорят о „бессмыслице“ Хлебникова, должны пересмотреть этот вопрос. Это не бессмыслица, а новая семантическая система». Важнейшей частью этой системы является огромное количество новых слов (неологизмов), сотворенных поэтом. Хлебников создавал слова по определенным правилам, и если их знать, можно приблизиться и к пониманию его текстов.

Хлебников объяснял: «Есть красивое слово «огниво». Огниво взял в руки и назвал: вселенниво». Если огниво — то, чем высекают огонь, то вселенниво — то, что порождает Вселенную, а, например, «зливо — то, чѣмъ рождаютъ (высѣкаютъ) злобу». Если язык сам не создал какого-то слова, его создавал Хлебников, часто пользуясь теми же словообразовательными рычагами. В одних случаях они были присущи русскому языку, как здесь: суффикс -ив- со значением «орудия действия» использован для называния новых инструментов. В других случаях поэт применял собственную суффиксацию (квазификсы), переразлагая слова и выделяя в них иные, чем принято в языке, приставки, корни, суффиксы и окончания. Так произошло в нашем стихотворении со словами вольза и дольза. Соединив их в одном тексте, да еще и рифмой, поэт сам, как выразился Роман Якобсон, «облегчил» нам «усвоение»: они ассоциируются со словом «польза», в котором, надо думать, Хлебников выделял квазификс -з-(а) и комбинировал его с корнями «вол-я» и «дол-я». В результате «слово получает как бы новую звуковую характеристику, значение зыблется, слово воспринимается как знакомец с внезапно незнакомым лицом или как незнакомец, в котором угадывается что-то знакомое» (Р. Якобсон).

Нетрудно заметить, однако, что вольза и дольза отличаются от пользы всего одной начальной буквой. Именно так это воспринимал и описывал сам Хлебников: «Заменив в старом слове один звук другим, мы сразу создаем путь из одной долины языка в другую и, как путейцы, пролагаем пути сообщения в стране слов через хребты языкового молчания», — писал он в статье «Наша основа» (1919). Как мы понимаем, букву надо было при этом поменять так, чтобы внутри старого слова заиграл бы иной, но все-таки узнаваемый корень. Поэтому подобный вид словотворчества Хлебников называл «скорнением».

Соотнося вользу и дользу, с одной стороны, с пользой как с моделью, а с другой — с волей и долей (= судьбой), Рональд Вроон так трактовал первые четыре строки: «Воля и доля сообщают пользу соблазнительнице с ее желаемыми ресницами и ласкающими руками» (перевод Бориса Успенского). Эта интерпретация оставалась, по существу, единственной вплоть до недавнего времени, когда Успенский предложил соотносить вользу не с волей, а с волглый, влажный, а дользу — не с долей, а с долгий. Выходило, что в стихотворении речь идет о влажных ресницах и долгих ласкающих прикосновениях рук [Р. Вроон еще удивлялся, почему обе руки правые, десницы (церк.-слав. — «правая рука»). Успенский же возражал, что десницы здесь значат просто «руки». Может быть, это и справедливо; заметим, что и две правые руки — не проблема, когда речь идет о двух персонажах].

Так же, путем замены начальных букв и выявлением нового корня, образованы слова нрови, мороль, моролева и зороль. Нрови — это брови, в которых проявляется некий норов, нрав, характер, а именно: своенравие, как мотивирует сам поэт. Мороля и моролеву даже первоклассник легко соотносит с королем и королевой. На них тень смерти: корень мор- (мер-/мр-). Здесь приходится привести, как это делают все комментаторы этого стихотворения, выкладки Хлебникова из его «Вступительного словарика односложных слов» (1915): «Мра — смертоносно; я умираю, небытие», откуда «мороль». Основываясь на значении корня мор-, Р. Вроон понимал мороля и моролеву как короля и королеву смерти, а Успенский говорил о смертельной опасности, в которой находится королева. Мне ближе последняя точка зрения, потому что О мраво! Моя моролева говорится с восторгом, а не с отвращением или ужасом, и моролева мила герою, находится на его стороне. Она моя — не потому ли она и моролева? И он не потому ли мороль? Если и таится здесь смерть, то как вечная спутница страсти: Хлебников думал о парадоксальном сочетании Лады и Мора и в «Пире во время чумы» Пушкина, и в «Демоне» Лермонтова, приводя строку Смертельный яд его лобзанья. Такие параллели, впрочем, не кажутся обязательными. Лучше, может быть, обратить внимание на неожиданное внедрение начального звука м в звуковую палитру стихотворения, до того определяемую повторами согласных з, л и р? Ведь именно начальное м ведет за собой и мраво, и мою моролеву, и мороля.

Мраво — не совсем понятно, чтó это, существительное (как любево или дружево), наречие (как красиво, тоскливо), краткое прилагательное (как кроваво) или междометие (как право, браво) — приходит вслед за нрови своенравия, поэтому и соотносится прежде всего с несуществующим в литературном языке, но имеющимся в языке Хлебникова словом нраво, существительным от нравиться. Тогда мраво, возможно, значит «то, что нравится мне».

Зороль — тот, кто зрит: односложное зра в языке Хлебникова значило «ясно, я вижу; свет», отсюда и зороль (из того же «Словарика» 1915 года). Думаю, поэт здесь так характеризует самого себя — и вполне объективно. Его сестра, художница Вера Хлебникова, вспоминала: «Он был великим наблюдателем, от него, на вид равнодушного и безразличного ко всему окружающему, ничто не ускользало: никакой звук бытия, никакой духовный излом». Тынянов констатировал: «Хлебников был новым зрением». Кроме того, нужно не забывать, что Хлебников однажды был избран королем поэтов и называл себя также королем времени.

Зороль плачет. Слезы препятствуют зрению, мешают выполнять основное предназначение, поэтому герой зовет на помощь ничьтрусов, то есть ничего не боящихся (в первой публикации слово печаталось раздельно, в два слова: ничь трусы).

Из неологизмов данного стихотворения осталось прокомментировать слово чезори. Оно образовано не морфологическим способом, а несколько «заумно». Примерно с 1908–1909 годов поэт ищет значения отдельных звуков (фонем) для своего «звездного языка». В заметке «Рычаг чаши» (1916) он собирает разные слова, начинающиеся на букву ч, и находит, что все они обозначают либо обувь, либо сосуд, либо одежду (чёботы, чашка, чулок), значит, Ч само по себе означает «одно тело, закованное пустотой другого; это пустые, полые тела. В своей пустоте заключающие другие». В статье «Наша основа» поэт говорит, что любую обувь «ясно и просто» можно назвать Че ноги, любую чашку — Че воды, и так далее. Таким образом, чезори — это оболочка для взора, то есть глаза. Перед нами портрет: ресницы, брови, взоры, руки — все это дано в действии, как и в другом, более известном портрете «Бобэоби пелись губы...». Важно, что в 1917 году Хлебников написал еще один в чем-то схожий с комментируемым портрет «Крикудри то криволосы...» (оба текста соотносили Наталья Перцова и Борис Успенский), где есть сочетание чезори голубые, дольза и где все описание названо виденьем мракаря. Это позволяет интерпретировать и наш портрет как видение или мечту.

Пока мы искали смысл необычных слов, мы переживали и их звуковое оформление, и процесс возникновения значений, однако сам предмет наименования от нас ускользал. Этот эффект подметил у Хлебникова еще Якобсон. Одно слово создается, другое разрушается, и мы никогда не можем быть уверены в своей интерпретации. По-видимому, иногда Хлебников и сам хотел добиться такого эффекта: «Слова особенно сильны, — говорил он в 1913 году, — когда они имеют два смысла, когда они живые глаза для тайны и через слюду обыденного смысла просвечивает второй смысл...»

Для прояснения тайны нужно все-таки выйти за пределы текста и обратиться к биографии поэта. «Произведения Хлебникова — это мозаика его биографии», — предупреждал его друг, поэт Дмитрий Петровский. В своих воспоминаниях он привел письмо Хлебникова к нему от апреля 1916 года: «Король в темнице, король томится. В пеший полк девяносто третий, я погиб, как гибнут дети, адрес: Царицын, 93-й зап. пех. полк, вторая рота, Виктору Владимировичу Хлебникову». Это письмо является в некотором роде ключом к разбираемому стихотворению, как это уже выяснили комментаторы. Здесь Хлебников прямо называет себя королем (ср. зороль), говорит, что находится в смертельной опасности (я погиб, ср. мороль), и сообщает, в каком положении он оказался: пехотный полк и проч. Действительно, 8 апреля 1916 года Хлебников в Астрахани был призван на военную службу и определен в указанный полк, который находился в Царицыне. Эти обстоятельства он воспринимал как настоящую катастрофу, посвятил этим переживаниям не одно стихотворение и не одно письмо и просил знакомых, в частности Николая Кульбина, вызволить его из пехотной «чесоточной команды». Итак, понятно, отчего плачет зороль и каких ничьтрусов он зовет: своих друзей по «государству времен», «председателей земного шара», творян новой поэзии.

Марина Акимова, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой культуры МГУ, член редакции журнала Philologica