Как происходили авангардистские акции

Выставки учеников МУЖВЗ — Московского училища живописи, ваяния и зодчества

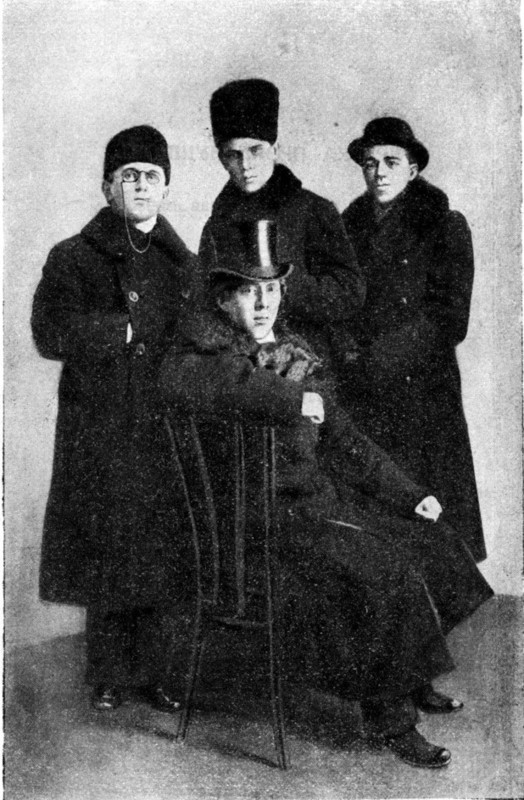

Каждый год в МУЖВЗ, где учились многие основоположники русского авангарда, проходили выставки работ учеников. И каждый год выставки эти сопровождались громкими скандалами. Вот как описывается первый из таких конфликтов, случившийся в сентябре 1902 года, в котором участвовали Михаил Ларионов, Сергей Судейкин и Артур Фонвизин:

«Вся компания выставила свои эскизы, очень интересные, талантливые, с прекрасным, очень изысканным цветом, и совершенно новые по композиции. Выставил и Ларионов. Он увлекался уже тогда импрессионизмом; он выставил такое громадное количество, что некуда было вешать. Ларионов прикалывал их к подоконникам, прибивал к дверям, раскладывал на полу. Наконец вошел совет. Все ждали, по обыкновению, конца, чтобы посмотреть результаты, так как выставка была только на один день. Но все несказанно были удивлены, когда совет через 10–15 минут весь в полном составе вышел из аудитории и больше не возвращался, а минут через пять пришел секретарь со свечой, замком и сургучом и, заперев дверь, запечатал ее. Все недоумевали, стали спрашивать, но не получили ответа, а вместо него последовало приказание разойтись. Ушли. Все волновались, строили разные догадки, одну нелепее другой, и т. д. Ясно было одно: что-то стряслось, а что — неизвестно».

Впоследствии выяснилось, что некоторые картины показались порнографическими, а 4 октября совет преподавателей запретил Судейкину и Ларионову посещать классы (до весны 1903-го). Обоим художникам также запретили выставляться, посещать столовую и другие помещения училища. В апреле 1903-го из училища был исключен Татлин, Н. Ульянов, К. Юон и Г. Якулов, а после 26-й выставки Петр Львов и Артур Фонвизин, отстаивавшие свои эстетические воззрения в драке.

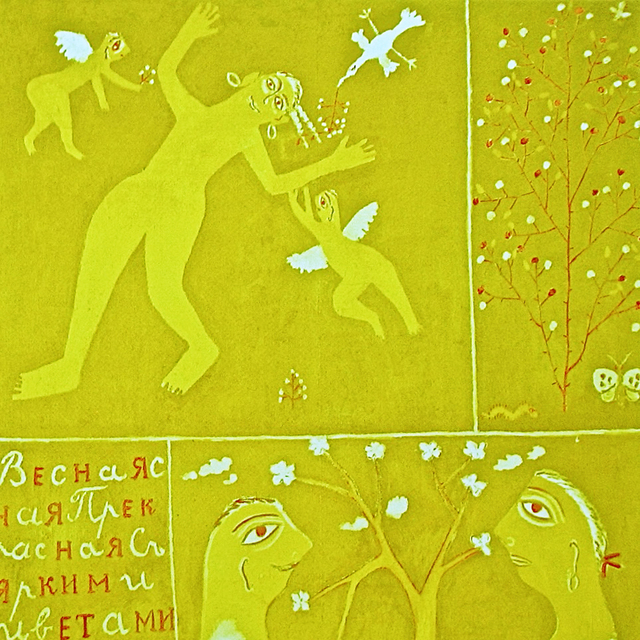

На 27-ю выставку картин учеников МУЖВЗ (25 декабря 1904 года — 8 января 1905 года) собрался коллекционер Савва Мамонтов. Впрочем, экспозицию он так и не увидел: прийдя в ужас от эмблемы выставки на каталоге, Мамонтов отправил полное возмущения письмо в газету «Русское слово»:

«В Училище живописи, ваяния и зодчества открыта ежегодная выставка ученических работ. Интерес этой традиционной выставки заключается главным образом в том, что на ней ярко отражается то течение, которое в настоящую минуту волнует нашу художественную молодежь. Знакомясь с ней, можно угадывать те идеалы, к которым эта молодежь стремится, и богов, которым она служит.

<...>

В руки мне попался каталог выставки с виньеткой на заглавном листе — нечто больное и безмерно безобразное. Бред глубоко порочного и прогнившего до мозга костей молодого человека, которого надо лечить, а не выпускать публично <...>.

Выразить изображенное на виньетке почти невозможно. Поддельно наивный рисунок воспроизводит группу отталкивающих женских фигур, лишенных смысла и жизни, а уж красоты — и подавно.

<...>

В полном недоумении я обратился за разъяснением к одному юному художнику последней формации и имел с ним следующих диалог:

— Что значит эта виньетка?

— Это внутренний мир автора. Он дает пощечину обществу... В этом есть острота!..

— ??

— Для того чтобы на маленьком клочке бумаги выразить то, что хотел выразить автор, нужен недюжинный талант!

— Благодарю вас.

После всего этого я... не пошел на выставку, охарактеризованную таким девизом-виньеткой».

Первый диспут «О современном искусстве» в Политехническом музее 12 февраля 1912 года

Вот как описывали очевидцы то, что происходило после чтения докладов Николая Кульбина и Давида Бурлюка в Большой аудитории Политехнического музея:

«Говоря об ассирийских богах, Бурлюк получил предостережение представителя полиции. Делая параллель между изображениями ассирийскими и нашими иконами, он обмолвился „боги нашей религии“. Пристав немедленно заявил: „Бог один. Прошу указать оратору. Делаю первое предупреждение“. Бурлюк извинился и продолжал разъяснение появляющихся на экране картин. <...> Демонстрацию французских картин публика встречала с искренним смехом, но выслушивала разъяснения докладчика терпеливо.

А Бурлюк в это время путался в геометрических пояснениях принципов кубизма, тюбизма и т. д.

<...>

Выступления дальнейших оппонентов послужили поводом к бурным сценам. Выступления в защиту „старого“ здравого искусства сплошь были бесцветны и не останавливали на себе внимания.

Один из бубновых валетов пытался свести счеты с одним художественным критиком и начал говорить о художественных рецензиях. Но, заподозрив это его намерение, публика шумом и свистками не дала ему говорить.

Затем последовала безобразная сцена, созданная исключительно партийными счетами между устроителями собрания — бубновыми валетами — и группой, отложившейся от них, под названием „Ослиный хвост“.

На кафедру взошла Н. Гончарова и заявила, что среди демонстрировавшихся под флагом „Бубнового валета“ картин были и ее картины, тогда как она принадлежит к иной группе — „Ослиного хвоста“.

Слово это вызвало гомерический смех аудитории, чуть ли не улюлюкания.

<...>

Ее сменил М. Ларионов с заявлением, что бубновые валеты — консервативны, а „Ослиный хвост“... Публика опять зашумела, а председательствовавший Кончаловский (бубн. валет) попытался лишить оратора слова.

Поднялся невообразимый шум. Крики „Долой!“, „Просим“ неслись со всех сторон вперемешку с ругательствами. Пристав приблизился к кафедре.

Ларионов, весь бледный, ударил по кафедре кулаком, сломав в ней что-то, и закричал: „Черт возьми, дайте мне сказать!“

Шум удвоился, и в результате долго сопротивлявшийся Ларионов выкрикнул: „Французы велики. Бубновые валеты — подражатели их и меня!“ — и покинул треснувшую кафедру.

После спешных выступлений еще нескольких защитников бубнового валетизма собрание закрылось».

Выставка «Союза молодежи» зимой 1912 года

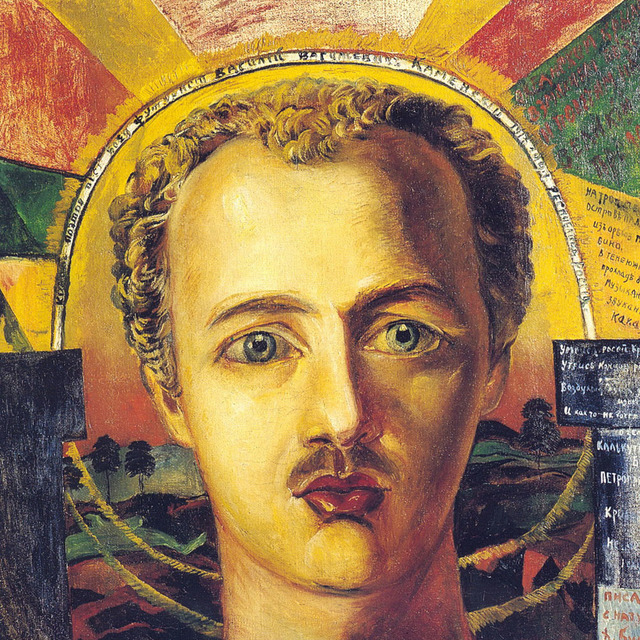

Выставки «Бубнового валета», «Ослиного хвоста», «Союза молодежи» неизменно вызывали раздражение и неприятие критиков и становились предметом скандала, в том числе и за использование религиозных символов. Вот как описывали современники третью выставку «Союза молодежи» в Петербурге:

«Во дворе бывшей государственной типографии, в прескверной, холодной квартире, помещается возмутительнейшая из бэдламских выставок, выставка картин «Союза молодежи». Здесь всего 139 номеров — но за вход все же взимается 50 к.! Тут уже сплошное глумление и над искусством, и над публикой, озорство, доведенное до бесшабашности. Но курьезное дело! Большинство этих чудовищных малеваний принадлежит москвичам, членам общества „Ослиный хвост“. Ведь надо же было избирать себе этакую кличку! Одно озорство могло заставить этих неведомых юнцов стать под флагом ослиного хвоста. <...> Ходит же на эту выставку публика туго, ибо сильно отрезвилась от бэдламного гипноза; над «Союзом молодежи» зло, вслух потешаются, хохочут без удержу и даже бесцеремонно бранятся».

«Правильнее было бы назвать эту выставку „союзом веселой молодежи“. Группа молодых людей и барышень выставила несколько десятков холстов, написанных с очевидной целью рассмешить публику. Думаем, что мы не ошибаемся, рассматривая эту выставку именно как невинную шутку. <...> Если же это не карикатура, а серьезная выставка, преследующая определенные задачи, то... То тогда мы считаем себя некомпетентными и передаем перо в руки психиатра».

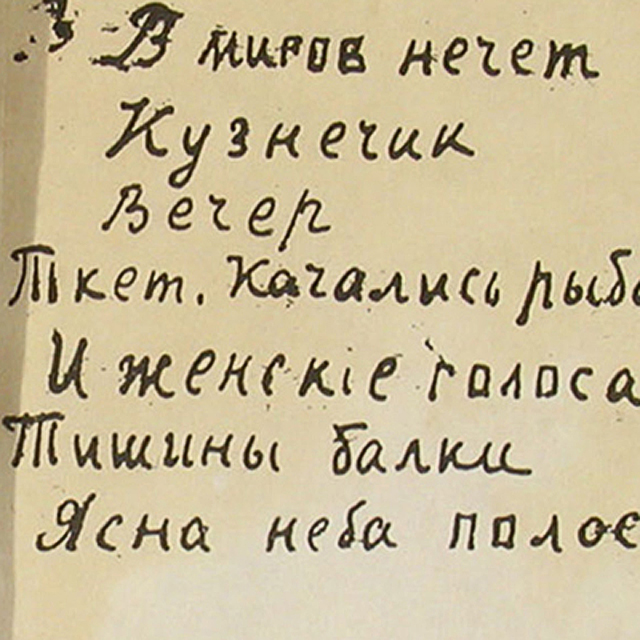

Листовки и акции эгофутуристов

Не меньшее раздражение, чем выставки художников, вызывали у современников действия поэтов — к примеру, эгофутуристов во главе с Игорем Северяниным. Те, в свою очередь, подхлестывали эту злобу. Так, в 1912 году они выпустили листовку, извещавшую о «Первом весеннем поэзо‑концерте Вселенского Футуризма» на мызе «Ивановка» (станция Пудость Балтийской ж/д, Гатчинская мельница) в парке при охотничьем дворце Павла I, на эстраде у мраморных урн. Начало планировалось в полночь (на обратный поезд при этом можно было сесть только в 5 утра). Листовку разослали в редакции газет и журналов, что было встречено с издевками. Текст перепечатали с желчными ремарками:

«Шабаш на Лысой горе», «насадителем ослохвостия у нас является поэт Игорь Северянин», «торжество эгопоэтов у чертей на куличках», «исполнителями всех номеров явится всего только четыре лица, да и те сбежавшие из дома умалишенных».

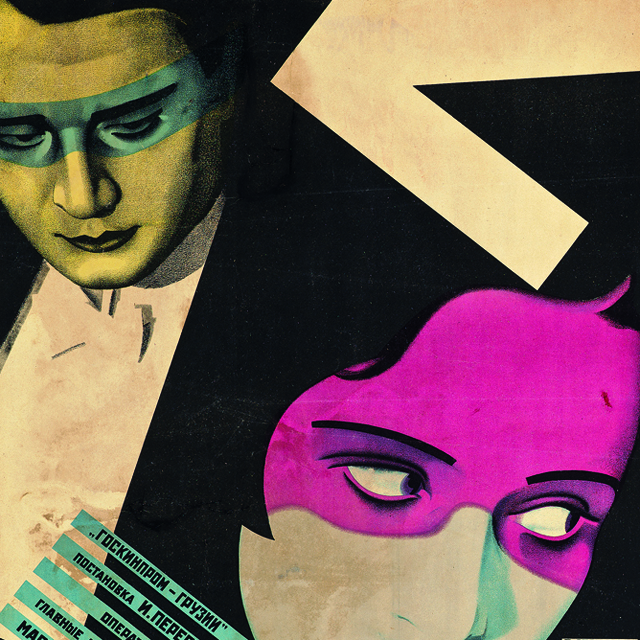

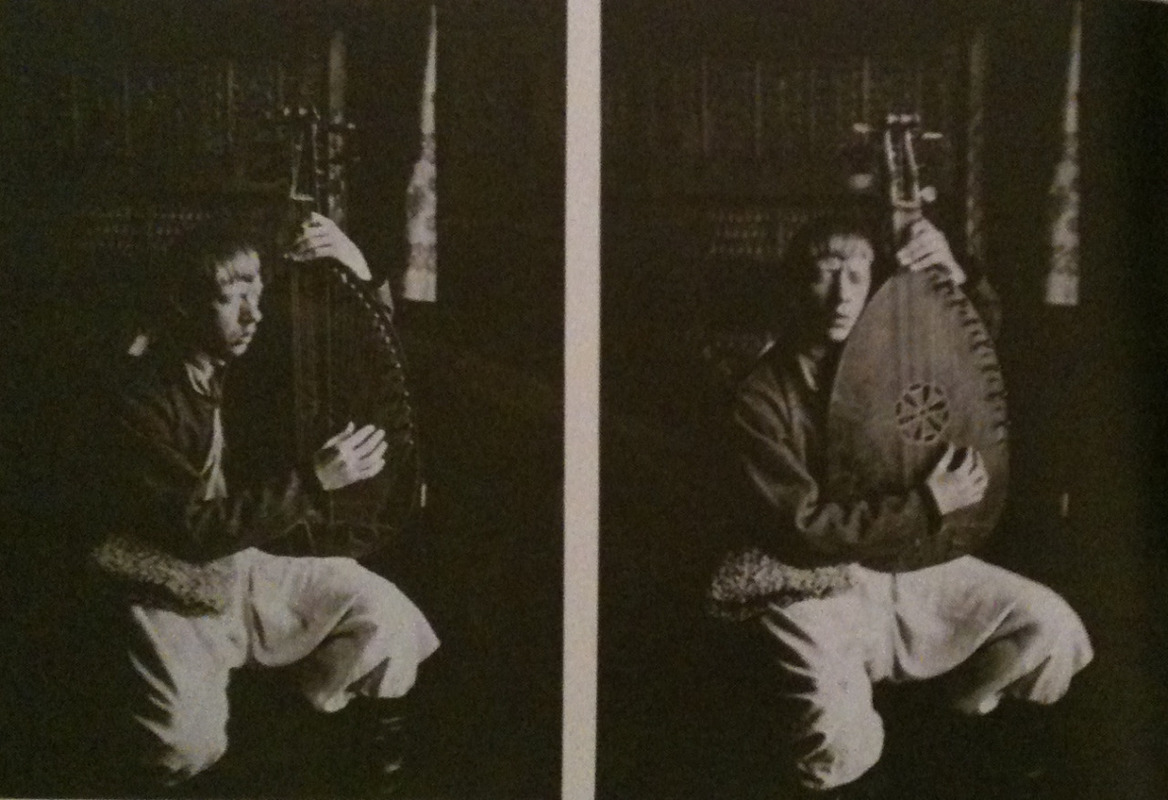

Выставка «Современная живопись»: Татлин и Малевич

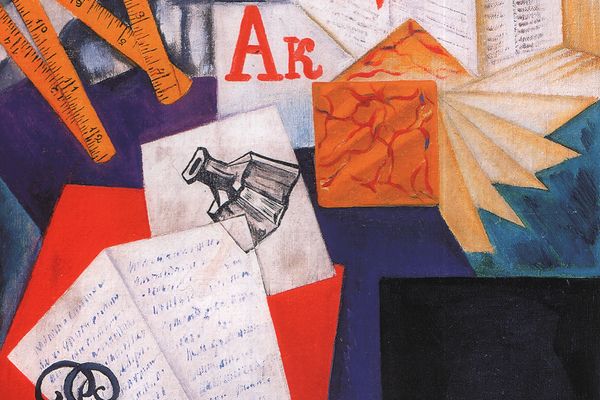

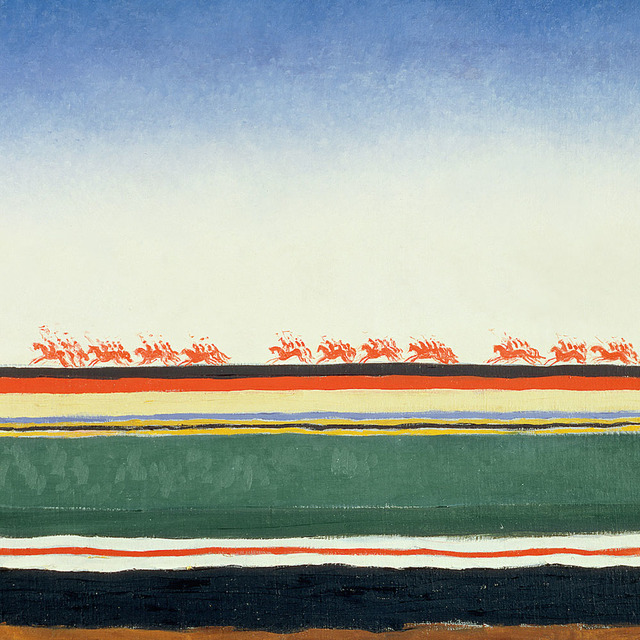

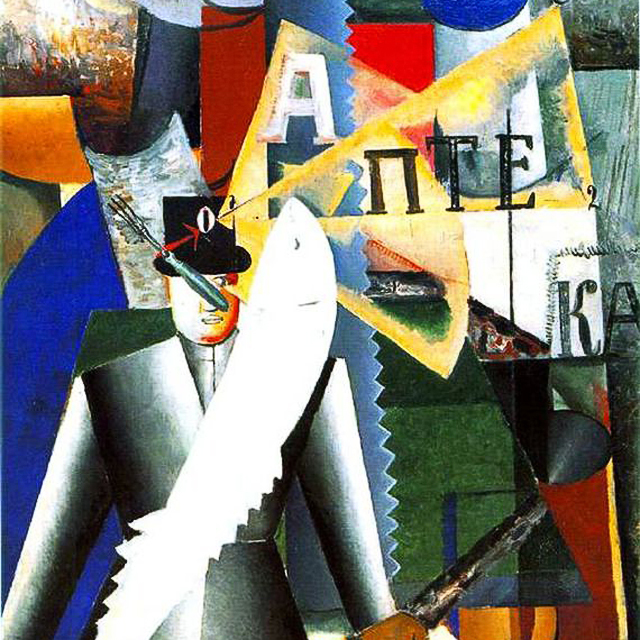

Зимой 1912–1913 годов в доме Левиссона на Большой Дмитровке состоялась выставка «Современная живопись», организованная обществом художников «Свободное искусство». Там можно было увидеть работы Казимира Малевича «Косарь», «Женщина с ведрами и ребенком», «Жница», «Голова крестьянина», «Жатва», а также «Композицию из рыбаков» и «Nature morte» Владимира Татлина.

«Художники „Современной живописи“ — люди, очевидно, серьезные и ни в какой „кубизм“ и „футуризм“ не верят, хотя и здесь не обошлось без представителей этих „новых течений“ в живописи. Их двое. Гг. Малевич и Татлин. Первый экспонирует „Косаря“, „Женщину с ведрами и ребенком“, „Жницу“, „Голову крестьянина“ и „Жатву“. Все написаны по одному и тому же „способу“. Берутся раскрашенные в желтый, синий и оранжевый цвета деревяшки кубической и полукруглой формы и из них складываются „человечки“. Великолепное и очень полезное занятие для детей младшего возраста. Но при чем же тут художественное творчество?

Г. Татлин выставил „Композицию из рыбаков“. С одинаковым правом можно назвать это и „Омлетом из дичи“. Картина от этого нисколько не пострадает... Натурщицу этого же художника можно было бы показывать за деньги. И публика валом валила бы. Интересно, согласитесь, посмотреть на девушку, у которой вместо лица — гладкий, хорошо выпеченный блин...»

Второй диспут «О современном искусстве» 24 февраля 1913 года в Политехническом музее

На очередном диспуте в Большой аудитории выступали Иван Аксенов и Давид Бурлюк. Публики было очень много — молодые люди веселились, барабанили в дверь кассы. Площадка и лестницы музея были полны городовых. На первой части диспута было относительно спокойно, доклад же Бурлюка сопровождался свистками (которые он, впрочем, назвал приятными). После этого слова стал требовать Маяковский, и начался скандал:

«Некто Маяковский, громадного роста мужчина с голосом, как тромбон, заявил, что он, футурист, желает говорить первым. По каким-то причинам выступление Маяковского было, очевидно, не на руку организаторам диспута. Они настаивали, что очередь Маяковского — только седьмая. Футурист зычно апеллировал к аудитории.

— Господа, прошу вашей защиты от произвола кучки, размазывающей слюни по студню искусства!

Аудитория, конечно, стала на сторону футуриста. Однако Бурлюки не сдавались. Целых четверть часа в зале стоял стон от аплодисментов, криков „долой“, свиста и шиканья. Все-таки решительность Маяковского одержала победу. Впрочем, аудитория ошиблась, поддерживая футуриста, потому что он ее с места в карьер назвал „сеном“, и неожиданность такого заявления вызвала искреннюю реплику:

— Дурак ты, больше ничего!

Многочисленным последующим оппонентам не везло: аудитория жаждала продолжения скандала и решительно не давала им говорить...»

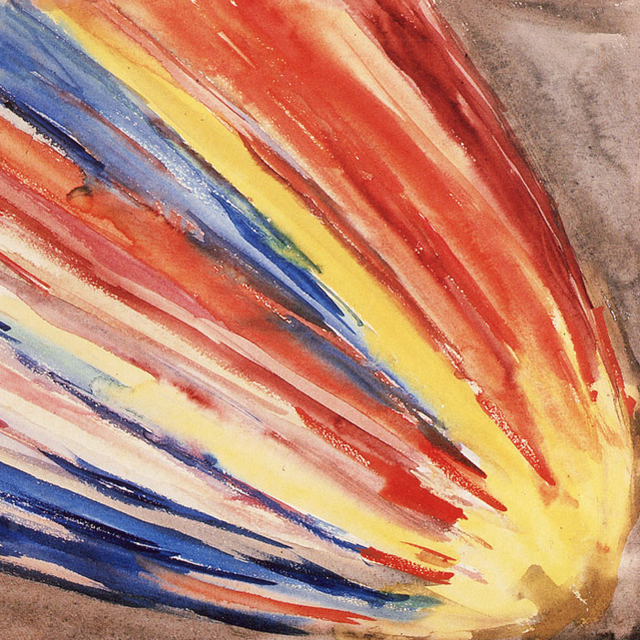

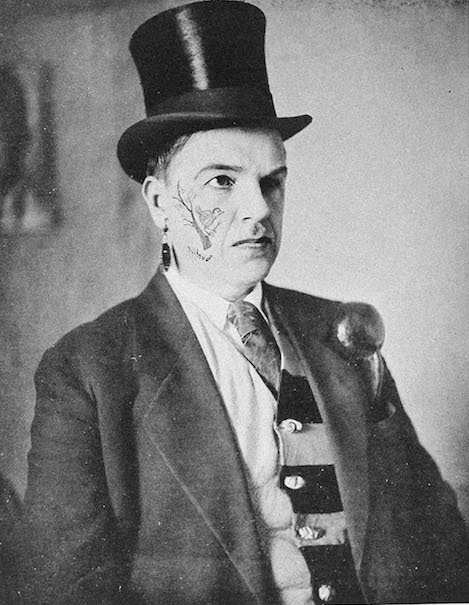

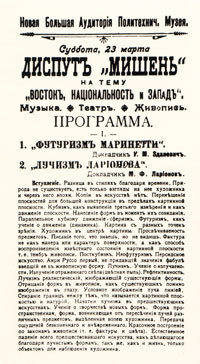

Диспут «Мишень» 23 марта 1913 года

На диспуте, организованном в Большой аудитории Политехнического музея Михаилом Ларионовым, планировались пять докладов. Илья Зданевич, которого современник описал как «безусого юнца с пафосом дурного тона и непомерным апломбом», делал доклад о принципах и истории футуризма. Эпатируя публику, художник призывал сжечь музеи и библиотеки, провозглашал смерть любви, предлагал воспеть войну и свергнуть луну.

«— Долой праздную и глупую луну — мать меланхолии, лени, властительницу символистов, от великого Верлена до великого Бальмонта!

Громовым хохотом ответила весело настроенная аудитория на призыв к свержению луны, но главное было впереди.

— Новую красоту несем мы миру — красоту быстроты. Долой голую, нищую землю — поэзию машин, гигантских сооружений и бешеную победу пространства, „всеприсутственность“ воспеваем мы.

И совсем уж неожиданно:

На экране — изображение Венеры Милосской, а в руках лектора старый поношенный башмак.

— Вот перед вами Венера. Почему она красива? Потому что этому нас научили. Красота башмака прекраснее, потому что она автономна и не осознана».

Аудитория начала волноваться, в зале раздались крики с требованием убрать башмак к черту. В конце выступлений начались прения, и тут началось такое, чего еще русская художественная жизнь не видела. На футуристов обрушилась резкая волна критики, критикам аплодировали, и Ларионов прервал оратора. Впрочем, говорить ему не давали: в зале царил страшный шум и гвалт. Бонч-Томашевский, отвечавший за порядок в аудитории, попытался успокоить кричащего что-то Ларионова, но тот, будучи в иступленном состоянии, замахнулся на Томашевского звонком, который возвещал о начале диспута.

«Какой-то субъект подскочил сзади к Ларионову. Размахнулся. Ударил его. Ларионов, повернувшись, ответил ударом звонка. Как лавина бросилась публика на кафедру. Образовалась свалка. Поднимались кулаки, летели стаканы, били друг друга подставками электрических ламп. В центре размахивал руками, нанося удары направо и налево, Ларионов. В зале поднялось невероятное смятение. Многие дамы забились в истерике и огласили аудиторию раздирающими воплями. Каким-то образом дерущиеся с кафедры во время свалки вломились в комнату за экраном. Появилась полиция. Целый наряд городовых с помощником пристава. Начали водворять порядок. В это время из комнаты позади эстрады вылетает какой-то субъект и кричит:

— Господа, Ларионов ударил меня звонком, а я дал ему два раза по морде!

Гром аплодисментов.

Сейчас же появилась оттуда же художница Гончарова, тоже участница „Мишени“.

— Милостивые государи и милостивые государыни, — размеренно заявляет она, — вы стадо баранов!

— Вон, долой! — загрохотал зал.

Этим „диспут“ и закончился».