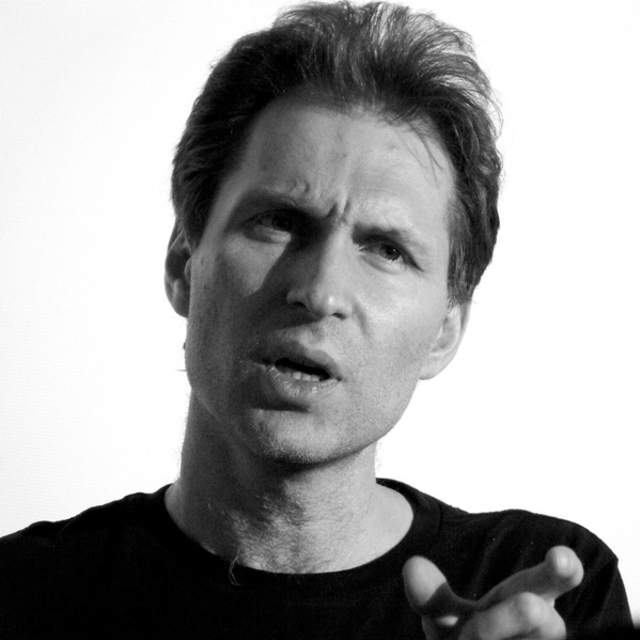

Илья Утехин: «Я попытался взглянуть на повседневность взглядом иностранца»

Антрополог — о Зощенко и Витгенштейне, этике науки и доступном жилье, этнографии и какашках на лестнице

— Вы прочли нам курс о коммуналках. Кем вы сами себя считаете: антропологом, культурологом, семиотиком?

— Обычно я не очень озабочен вопросом самоидентификации, разве что когда оказывается нужно где-то это написать в анкете или в титрах подписать, и тогда все зависит от конкретных обстоятельств. По образованию я лингвист и антрополог, но занимаюсь тем, что мне интересно, и не потому, что я «семиотик», «антрополог», «социолог», «культуролог», а потому, что это некая внутренняя потребность и так само собой сложилось. Часто исследовательский проект так или иначе связан с биографическим опытом исследователя. Это касается и моей книжки про коммуналки, которая наполнена этой выразительной бытовой фактурой настолько, чтобы ее можно было читать не только ученым.

От этого проекта в разные стороны отпочковалось много моих других исследований и интересов, и трудно сказать, какой из них чисто антропологический. Антропология вообще — это попытка осознать себя через изучение другого. Для меня таким «другим», который одновременно был созвучен мне самому, когда-то оказались жители коммунальных квартир.

— В обывательском представлении антрополог изучает архаичные племена или вообще кости. А вы изучаете соотечественников, да еще и живых по большей части.

— В современном смысле социальная антропология не посвящена исключительно традиционным обществам. Зачастую взгляд антрополога обращается и на свое собственное общество. Свое общество, правда, уже изучает социолог, но антрополог пользуется другими объяснительными механизмами, опирается на другие теории, чаще идет не от теории, а от эмпирических данных и обязательно имеет в виду сравнение с другими традициями. Скажем, если антрополог изучает, как люди едят пиццу, для него это конкретный случай в обширной палитре того, что и как люди вообще едят.

— Между ученым и объектом его исследования обязательно должна быть какая-то дистанция. Каким образом вам удавалось дистанцироваться от жителей коммуналок — таких же людей, как вы?

— Если человеку хотя бы в некоторой степени свойственны рефлексия и юмор, если он способен даже в самом знакомом предмете увидеть эстетический объект, то он может воспитать в себе привычку остраняющего взгляда, который видит обыденное будто в первый раз. Я часто ссылаюсь на одну жизненную историю, которая меня подтолкнула к систематизации такого взгляда, — про французского философа, который пришел ко мне в гости и увидел на лестнице какашки, а я задумался, почему они там лежат много дней. Фактически я попытался взглянуть на повседневность взглядом иностранца, который, конечно, несколько замутнен отрывочными представлениями из области общественных наук, но не слишком.

— Вы сказали про чувство юмора и про отношение к фрагменту быта как к эстетическому объекту. Это прямо портрет Зощенко, который тоже описывал коммунальный быт. В чем тогда разница между ним и вами? Можно сказать, что Зощенко тоже был коммунальным антропологом?

— Зощенко, безусловно, был интуитивным коммунальным антропологом, но у него не было цели выстроить теорию. Зато у него была внутренняя потребность писать об этом. Знаете, вот как Карл Юнг Карл Юнг (1875–1961) — швейцарский психиатр, основоположник аналитической психологии (опирающейся на представление о бессознательном). пытался объяснить художественное творчество: когда творец задумывает произведение, у него формируется некий автономный комплекс, который становится частью его психики и начинает сосать из человека энергию. И когда творец реализует замысел, он как бы выпускает из себя этого ребенка, ему становится легко, его психическая структура перестраивается, он изживает какие-то свои собственные проблемы. Так вот, Александр Жолковский показал, что творчество Зощенко как раз и было такой работой над собой, над собственными проблемами и комплексами.

Наука, увы, не похожа на то, что делал Зощенко. Хотя и ученому, чтобы понять и объяснить какие-то вещи, необходима доля эмпатии к тому, кого он изучает. Но задача науки другая: не создать художественный образ, который, в свою очередь, способен, в принципе, изменить других людей, а найти теоретическое объяснение и это объяснение обосновать. Причем объяснение не должно сводиться к повседневному здравому смыслу, оно должно апеллировать к некоторым базовым объяснительным моделям науки и к тому, что принято считать убедительным объяснением в рамках конкретной дисциплины. В моем случае в «Очерках коммунального быта» это был гибрид тартуской семиотики и постструктуралистской антропологии, которая замешана отчасти на Витгенштейне Людвиг Витгенштейн (1889–1951) — австрийский философ, логик, неопозитивист, предопределивший развитие аналитической философии., отчасти на Гофмане Ирвинг Гофман (1922–1982) — американский социолог повседневности, ввел понятие «фрейм» в социологический аппарат, автор книг «Представление себя другим в повседневной жизни» (1959) и «Анализ фреймов» (1974)., но недотягивает ни до фреймового анализа Фрейм-анализ — исследование методов, с помощью которых некий фрагмент человеческого взаимодействия переносится из одного фрейма в другой: например, что превращает ритуальную игру в мяч в спортивную игру, военные действия — в военные учения, а беседу двух человек — в диалог в театральной постановке., ни до этнометодологии Этнометодология — школа социологии, созданная американским социологом Гарольдом Гарфинкелем и исследующая рутинные методы, с помощью которых люди формируют нормы поведения в повседневной жизни — социальный порядок. Этнометодология противостоит так называемой конвенциональной социологии (задача которой — описать природу социальной реальности), утверждая, что люди формируют социальную реальность всякий раз здесь и сейчас, в зависимости от конкретных обстоятельств, и понять, как они это делают, исходя из умозрительных социологических конструкций, невозможно., потому что тогда моим маяком был Лотман и его поэтика поведения В статье «Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века» Юрий Лотман говорит о том, что русские дворяне XVIII века искали образцы для повседневного поведения в сфере искусств, в результате чего сформировались жанры поведения и повседневные амплуа, а также мифология поведения, в том числе бытового — жизнь воспринималась как текст, организованный по определенным законам..

— А вы сознательно скрываете эту теоретическую основу, когда рассказываете о коммуналках, предоставляя фактам говорить самим за себя?

— Все-таки Arzamas — проект просветительский, а не образовательный. Поэтому нужно, чтобы слушатели поняли какие-то вещи на наглядных примерах и без обращения к разным умствованиям. Есть ученые, которых интересует развитие идей, они могут рассказывать про теории — а я не могу, потому что не очень в этом разбираюсь. Теория мне нужна только как инструмент, который лучше отвечает твоему материалу. Это лодка, на которой ты переплываешь на другой берег и идешь дальше. Что это за лодка, какой это Гофман, Лотман, Латур Брюно Латур — французский социолог научного знания, один из основоположников акторно-сетевой теории, в которой объекты научного исследования воспринимаются как субъекты конструирования научного факта наравне с учеными. или Гарфинкель Гарольд Гарфинкель (1917–2011) — американский социолог, основоположник этнометодологии. — это важно тебе, пока ты плывешь, но лишь в той мере, в которой это нужно для переправы. Скажу вещь, которая пуристам и радетелям цеховых норм своих дисциплинарных делянок, возможно, покажется кощунственной: разные люди могут достичь одного и того же берега на очень разных лодках. И широко распространенное увлечение обсуждением моделей плавсредств не исчерпывает содержания деятельности по умножению знания, ведь мир-то состоит не только из лодок, плотов и яхт-клубов. А широкой публике вообще не нужны теории и умные слова, чтобы переправиться вслед за ученым и что-то новое узнать о неизведанной земле. И тут ученому нужно опираться на интуитивно понятные вещи. Это такая уловка, если хотите, искусный метод убеждения.

— У Зощенко тоже интуитивно понятные примеры без проговоренных теорий.

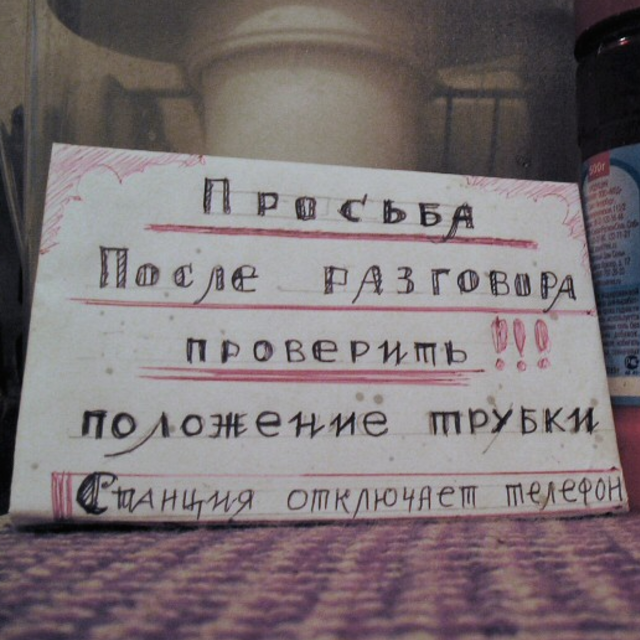

— Еще одна интересная параллель проекту исследования коммуналок — Илья Кабаков. Ему очень повезло найти кучу документов, свидетельств коммунального быта. Я иногда привожу в пример некоторые его материалы, потому что там, где мне надо десять минут рассказывать, у Кабакова есть текст в три строчки, который говорит то же самое гораздо проще и точнее.

Другое дело, что, если человек не предпринимает интерпретативных усилий, его поражает образ, а смысл он не сможет сформулировать и пересказать. Кабаков хорош тем, что делает в своих инсталляциях вещи одновременно убедительные и эстетически, и социально, и абсолютно сдвигающие крышу. Не апеллируя ни к каким абстрактным концепциям, он выбирает такие болевые точки, которые для человека с советским опытом абсолютно узнаваемы, они абсолютно этнографически достоверны, но при этом у них, как у всякого настоящего искусства, оказывается и универсальное, общечеловеческое измерение. В том смысле, что струны души, изоморфные коммунальной ментальности, могут быть у людей в любом обществе. Поэтому инсталляции Кабакова трогают и озадачивают людей, не знающих советской жизни.

Интересно, что эта рефлексия началась еще в советское время, когда все это было актуально в качестве окружающего быта. Это не только Кабаков. У Георгия Кизевальтера Георгий Кизевальтер — российский художник-концептуалист, один из основателей группы «Коллективные действия». есть альбом «Коммунальное тело Москвы»: это фотографии жилищ московских художников-концептуалистов 1980-х годов. Они пытались осмыслять этот быт как эстетический объект, но это очень своеобразная эстетика, завязанная на социальной истории. В начале 1980-х повседневность превращается в некий арт-объект, что, по сути дела, позволяет им в этой повседневности органично существовать, потому что иначе это было бы как‑то...

— Невыносимо?

— Довольно сложно.

— Когда вы читали лекции, чувствовалось, что вы каждый раз останавливаетесь в шаге от этической оценки коммунальной психологии. Это принципиально?

— Как бы это ни было замаскировано, все-таки это пирожки с научного стола, а не социальная критика. Ведь оценки всегда связаны с той или иной системой ценностей, а мы изучаем разные системы ценностей как варианты человеческого. В этом отношении коммунальные привычки ничем не хуже, хотя, конечно, ничем и не лучше любых других. Ну, вот у них так принято. А у папуасов принято по-другому, не мне их всех судить. Но исследователь не может вынести самого себя как личность за скобки своего исследования, как ни пытайся, потому что его чувствительность и внимание определяются и направляются его отношением к людям и их поступкам.

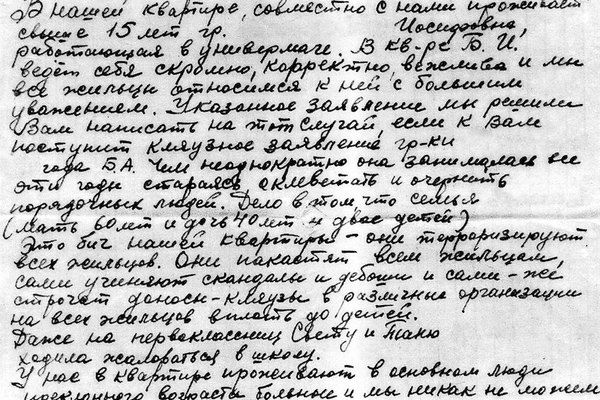

Тут уже этическую оценку можно бы дать мне самому, поскольку этнография — это работа с человеческими субъектами, у которых есть право на приватность и неприкосновенность личной жизни, а этнограф по необходимости временно становится частью чьего-то быта, его как-то модифицирует. Именно поэтому я таким смешным образом скрываю фамилии людей, которые, скорее всего, уже умерли.

— Мы привыкли, что антрополог вмешивается в жизнь какого-нибудь архаичного и далеко живущего племени, и не привыкли, что так же относятся к нам самим. Получается, есть этическая разница?

— В общем, если посмотреть на человека во всей его красе или, если кому-то угодно, во всем его безобразии, во всей полноте его проявлений, то мы увидим, что на этой великолепной карте Божьего замысла коммунальные квартиры занимают свое почетное место. Они ничуть не хуже жилищ и обычаев племени мумба-юмба. В колониальную эпоху дядька в пробковом шлеме запросто фотографировал порабощенного туземца в профиль и анфас голышом рядом с линейкой, а потом иногда мог записать у него местные сказки. В коммуналке мы сегодня в основном сказками ограничиваемся, но не только по этическим соображениям.

— Но никому не надо объяснять, почему мумба-юмба другие, а про соседа надо. Многие, наверное, не захотят признать себя «другими».

— Люди могут отказаться увидеть себя в моих описаниях жителей коммуналки, потому что завистник, кляузник, сплетник, доносчик, вообще говоря, осуждается по этическим стандартам нашего общества. Даже когда человек понимает, что его поведение можно было бы обозначить такими словами, в каждом частном случае он себя оправдывает. Он говорит: вот тут я не мог сделать иначе, обстоятельства были такие, что у меня не было выбора... То есть изнутри он видит себя немножко иначе, а мы как бы вырываем его из контекста. Но даже если он скажет, что все это не про него, вполне возможно, он согласится, что его соседи — вот они-то как раз такие.

Кстати, очень полезным автором, который учит дистанции и вниманию к бытовому поведению, оказывается Лидия Гинзбург с ее блокадными записями. Она вообще анализирует повседневность в своем поразительном полевом дневнике. Для нее, конечно, отправной точкой становится анализ поведения литературных персонажей, так как она — литературовед. Но когда она эту логику анализа переносит на повседневность, слова и поступки людей, получается очень интересный результат.

— Такой тип интереса к человеку рядом, который есть у Гинзбург, — это типично советский взгляд или он мог появиться в другое время?

— Возможно, интерес к повседневности был как-то особенно акцентирован за счет особенностей именно советской культуры, которая быт задвигала на задворки как нечто недостойное приложения усилий. Но Гинзбург последовательно деавтоматизировала рутинные, вроде бы ничего не значащие движения и слова, и это не имеет отношения собственно к советскому быту, это обращение к незамечаемой обычно фактуре повседневности вообще.

Да и советская культура — это часть культуры модерна. В несоветской художественной литературе мы нередко встречаем рефлексию над повседневным существованием, очень разнообразную — от Сартра в «Тошноте» и Рильке в «Записках Мальте Лауридса Бригге» до «Вещей» Жоржа

Перека Жорж Перек (1936–1982) — французский писатель и кинорежиссер. Склонность к отстраненным, близким к социологическим или журналистским, описаниям повседневности, свойственную и ему самому, и многим его современникам, называл «инфраобыденностью» (l'infra-ordinaire).. Так что в середине ХХ века такой взгляд мог возникнуть много где, но русская литература и литературоведение выступили катализаторами.

— Вы как ученый не даете оценку тому, про что рассказываете, но впечатление это порой производит жуткое. Я никогда не жил в коммунальной квартире и слушал вас зачарованно, но и с некоторой оторопью. Поэтому хочу спросить вас: хорошие черты коммунального сознания — они есть?

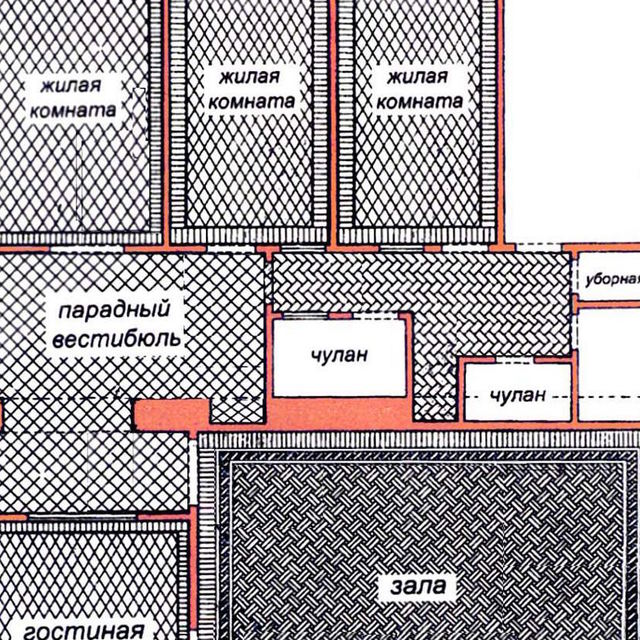

— Говоря на публике про коммунальную квартиру, мне всегда нужно не забыть сказать, что хотя в коммунальной квартире, разумеется, проявлялись и не самые лучшие черты человека, потому что так уж оно устроено, но, разумеется, вместе с тем там была и солидарность, и взаимопомощь, и много хорошего. Люди часто не хотят уезжать из коммуналок, потому что привыкли к квазисемейным отношениям: за соседок-старушек надо сходить в магазин, зато есть с кем детей оставить. Там есть естественная человеческая солидарность, которая заставляет людей, когда коммуналку расселяют, просить переселить их на одну лестницу, чтобы они могли продолжать ходить друг к другу в гости.

Если вы спросите любого человека старшего поколения — а почти у всех был опыт жизни в коммунальных квартирах, — конечно, они вспоминают это с ностальгией, потому что тогда и девушки были моложе, и люди проявлялись с лучшей стороны, и вообще все было иначе. Человеческая память так устроена, что только либо очень злые, либо очень умные люди помнят жизнь в коммуналке как ужас кромешный. А вообще эволюция научила человека вытеснять дурное как страшный сон и вспоминать хорошее. Поэтому мое изложение может диссонировать с чьей-то памятью. Мне всегда могут возразить: вот вы тут про зависть рассказываете, а у нас в квартире соседка в блокаду спасла нас от голодной смерти. И тут уже приходится оправдываться, что личный поступок этой соседки лежит в иной плоскости, чем описываемые мной паттерны.

Журналистов нередко обвиняют в том, что они что-то вырвали из контекста, но у журналиста есть задача: на трех страницах создать яркую картинку. Для этого он берет отовсюду интригующие кадры и комбинирует их в увлекательный рассказ. Его примеры могут не отвечать реальности, какой ее видят люди, обстоятельства которых послужили материалом, и они могут обидеться, но общая картина тем не менее может соответствовать реальности в каком-то высшем смысле. Это не проблема фактчекинга, это проблема деконтекстуализации. Антропологическое исследование, кстати, отличается от такого подхода, в частности, тем, что детали в большей степени верны своему контексту, а если есть разные интерпретации, то антрополог обязан объяснить, откуда эта разница берется.

— Коммунальная квартира — это уходящая натура?

— В Петербурге это не уходящая натура. Их, конечно, стало меньше. Несколько лет назад были данные об официально зарегистрированных ста семи тысячах квартир. Сюда попадают какие-нибудь трехкомнатные квартиры в новостройках, которые заселены двумя семьями, но значительная часть из них — крупные квартиры в центре, в домах в таком состоянии, что их никто не берется расселять. Коммуналки между тем выполняют очень важную социальную функцию: это единственное дешевое доступное жилье. Если вы переезжаете в Петербург и у вас нет денег на то, чтобы снимать квартиру, вы, конечно, снимете комнату в коммуналке. Ну и чтобы жить не как бог знает кто, а чувствовать себя именно в Петербурге, вы, конечно, снимете комнату в центре. Вот здесь, на Моховой, как делают наши аспиранты.

— В лекции вы упомянули Госдуму, которая хочет все аспекты жизни зарегулировать законами, как правилами поведения в коммуналке. В каких аспектах современной жизни встречаются еще рецидивы коммунального сознания?

— У Госдумы, которая отвечает одновременно и запросам начальства, и настроениям населения, это, конечно, отчасти тоже коммунальное сознание с его стремлением к максимальной регламентации ускользающей между пальцев жизни, попыткой прищучить оппонента и отомстить ему, параноидальной подозрительностью. В конце империи законотворческая активность обязательно увеличивается, потому что это порождает иллюзию управляемости.

Разумеется, коммунальные стереотипы отношения к приватности и справедливости встречаются и за пределами коммунальной квартиры. Люди в садоводческом товариществе или на общей лестнице, возможно, решают свои вопросы по-другому, потому что они собственники, но рецидивы все равно присутствуют. А если вы пойдете в поликлинику, в жилконтору и в некоторые другие учреждения, вы можете погрузиться в далекое прошлое: в каких-то отношениях эти заведения зачастую устроены так же, как в советское время, и люди тут воспроизводят ту самую живую коммунальную очередь, в которой вас не стояло.

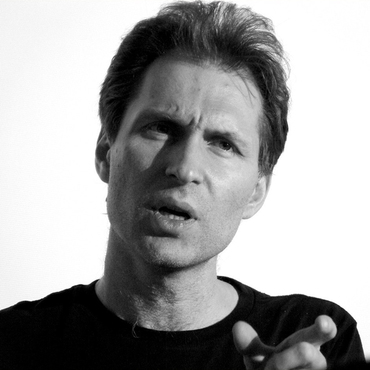

Использована фотография Ильи Утехина С. Аванесова.