Текст и иллюстрации Возвышенное, примитивное, иррациональное: где в искусстве искать романтизм

Разговор о романтизме в изобразительном искусстве я начну с двух эпиграфов, которые имеют отношение вовсе не к живописи, графике или скульптуре. В 1824 году Петр Вяземский написал Василию Жуковскому:

«Романтизм, как домовой: многие верят ему; убеждение есть, что он существует, — но где его приметы, как обозначить его, как наткнуть на него палец?»

Это блестящее описание неопределенности не только термина, но и самой ситуации с романтическими художествами. И, как я постараюсь показать в своем разговоре, единого романтизма в изобразительных искусствах, наверное, не было — были романтизмы. Как можно, например, поставить рядом Делакруа и Фридриха? Что их объединяет на уровне поэтики, кроме того, что оба пользуются кисточкой, которую макают в масляные краски? В общем, практически ничего. А вот на уровне эстетики они действительно принадлежат к некой большой целостности, которую мы попытаемся описать.

Второй эпиграф — это написанное летом 1825 года ироническое послание «К Родзянке» Александра Сергеевича Пушкина, которое начинается так:

Ты обещал о романтизме,

О сем парнасском афеизме

Потолковать еще со мной.

Как часто бывает у Пушкина, это абсолютно литая формулировка, бьющая точно в цель: романтизм — не что иное, как парнасский атеизм, то есть, на мой взгляд, отрицание единых законов художества. На смену одной красоте приходит много красот. Протеистичность романтизма, невозможность его уловить, — принципиальная особенность, и в изобразительных искусствах она, может быть, видна едва ли не лучше, чем в искусствах словесном, музыкальном, театральном и других.

И еще одна оговорка: любой разговор такого концентрированного рода требует генерализации. Но надо очень четко осознавать, что любое жесткое утверждение, которое я сделаю, содержит полстраницы исключений, как в английской грамматике. Более того, в очень большой степени романтизм, возможно, — искусство исключений. Делакруа не создал школу, но подлинное наследие Делакруа — это Эдуард Мане, импрессионизм и постимпрессионисты.

В отношении изобразительных искусств, как и в отношении других областей творчества и жизни, можно говорить о базовых романтических началах: о приоритете чувства над разумом, о понимании жизни, природы, истории как стихии страсти, об интуиции, о прозрении как основной форме познания и творчества. Внешний мир во многом является либо манифестацией скрытых от нас подлинных начал: божественных, мистических и так далее — либо проекцией душевного состояния художника и зрителя.

В романтизме одна универсальная норма сменяется множеством индивидуальных концепций, при этом в нем идут непрекращающиеся попытки породить новую универсальность, а в изобразительном искусстве — новый стиль или Gesamtkunstwerk, интегральную художественную целостность. И это уничтожение нормативности прямо связано с расширением границ допустимого в искусстве, не имевшего прецедентов в творчестве прошлых столетий. Эти принципы в той или иной степени можно проследить в произведениях, о которых мы будем говорить, но языки для выражения этого комплекса представлений в романтизме крайне разнообразны. Скажу еще раз: нет романтизма, но есть романтизмы.

В пределах искусствоведческой номенклатуры назвать романтизм стилем будет грубой ошибкой именно потому, что единой поэтики он не сформировал. Принято и очень удобно рассматривать романтизм в искусстве как жесткую альтернативу неоклассицизму XVIII столетия с его античным идеалом, гармонической, замкнутой в себе структурой, уравновешенной композицией, нейтральным колоритом и благородным, чаще всего трагическим, сюжетом. Все это Иоганн Иоахим Винкельман Иоганн Иоахим Винкельман (1717–1768) — немецкий искусствовед, основоположник современных представлений об античном искусстве и археологии. в свое время определял как главную отличительную черту, общую для греческих шедевров. Он имел в виду благородную простоту и спокойное величие.

Я думаю, такая схема восходит к периоду самоутверждения французского поколения романтиков 1820-х годов, когда в пространстве художественной выставки и на театральных подмостках отчетливо оформился конфликт классицистов и романтиков, кульминацией которого стал салон 1824 года — салон романтической битвы, где наглядно столкнулись две концепции: романтическая, олицетворенная Делакруа, и академическая, классицистическая, представленная Энгром. Они же столкнулись и на премьере трагедии Виктора Гюго «Эрнани» зимой 1830 года Пьеса, поставленная накануне Июльской революции 1830 года, воплощает торжество романтизма над классицизмом. Главным персонажем вместо античного героя становится разбойник Эрнани, выступивший против короля, во главу угла ставятся бунтарские идеи и свободолюбие — и публика принимает постановку бурными аплодисментами, а в предисловии к «Эрнани» сам Гюго напишет: «Новому народу нужно новое искусство»..

Но такая схема не позволяет нам понять, откуда романтизм вырос, и очень серьезно его упрощает. Формирование романтизма — это долгий и охватывающий последние десятилетия XVIII века процесс и в эстетике, и в словесности, и в изобразительных искусствах.

Обратим внимание на то, когда выходит манифест неоклассицизма, трактат Винкельмана «Мысли о подражании греческим произведениям в живописи и культуре», и когда появляется важнейшее для контекста формирования романтизма «Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» ирландца Эдмунда Бёрка. Книга Винкельмана выходит из печати в 1755 году, а трактат Бёрка — в 1757-м, то есть на самом деле идеология двух антагонистов формируется параллельно.

Почему нам важен небольшой трактат Бёрка? Описывая и концептуализируя понятие возвышенного, sublime, Бёрк придает современный характер категории, известной со времен античности. Он пишет:

«Аффекты, относящиеся к самосохранению… вызывают восторг, если у нас есть идея неудовольствия и опасности, но сами мы в действительности не находимся в таких обстоятельствах. <…> Все, что вызывает этот восторг, я называю возвышенным Sublime в оригинале.. Аффекты, относящиеся к самосохранению, являются самыми сильными из всех аффектов».

Что это за аффекты? Какие явления вызывают те состояния, когда ты трепещешь от возможной опасности, но прекрасно осознаешь, что защищен? Тьма и неизвестность, сила, огромность, бесконечность, непрерывность и единообразие, громкий звук и внезапность, гроза, артиллерийская канонада и, как ни странно, сахарные плантации, потому что эти поля монотонно уходят до горизонта и разрушают наше представление о пределе.

Я признаюсь, что однажды пережил бёрковское «возвышенное», когда туристический пароходик вошел в подкову Ниагарского водопада. Тебя болтает, тебя пронизывают капли воды, ты теряешь ощущение времени и пространства, и когда ты, наконец, отплываешь оттуда, ты довольный и счастливый. Думаю, Эдмунд Бёрк согласился бы с моим переживанием.

Но мы говорим об изобразительном искусстве, и важно подчеркнуть: то, что описывает Бёрк, — это не впечатления созерцателя художественных произведений. Это впечатления человека как такового. Собственно говоря, он фиксирует состоявшееся, но все еще не нашедшее вербальной философской легитимности чрезвычайное расширение опыта человека, европейца XVIII века, — опыта эстетического, но, что еще важнее, экзистенциального. То есть он описывает огромный спектр явлений, которые нельзя классифицировать как прекрасные или безобразные. Эстетическая нормативность размывается уже на этом уровне, как и этическая допустимость, связанная с переживанием прекрасного. Это позволяет нам говорить о колоссальном расширении тематического диапазона, за которым идет потребность в новом художественном языке.

До того, как Бёрк модернизировал понятие возвышенного, явления, в том числе художественные, описывались как прекрасные или безобразные. Это схема, но она помогает нам понять, чем Бёрк хорош, чем он так важен и почему он в общем современен: он вводит в наше легитимное восприятие и нашу практику широчайший диапазон явлений, до этого не имеющих эстетической прописки. Эти явления происходят из очень серьезного изменения опыта европейского человека той поры.

В пределах, очерченных Бёрком, колоссально расширяется тематический диапазон искусства, и за этим расширением идет потребность в новом изобразительном языке. Художники начинают писать извержения Везувия, которые возобновились после почти пятисотлетнего перерыва, альпийские пики, водопады. Но здесь существенно то, что поначалу это скорее просто мотивы, которые они с большей или меньшей достоверностью предъявляют нам, как если бы мы созерцали эти катастрофы, ущелья, ледники и прочее с безопасного расстояния.

Это очень хорошо видно, например, по акварели Уильяма Тёрнера, который в 1802 году, в краткий промежуток мира в Европе, смог посетить континент и зарисовал знаменитый суворовский Чёртов мост Сражение за Чёртов мост (25 сентября 1799 года) — одна из самых ярких побед Швейцарского похода Александра Суворова в Альпах. Мост был единственной переправой через реку Рёйс в этой местности, и проход к нему вел сквозь узкий тоннель, «Урнерскую дыру», — оборонять горную тропу из этой позиции французы могли очень долго. Суворов послал два отряда в обход, и, пока русские войска атаковали тоннель, отряды зашли в тыл оборонявшимся. Опасаясь оказаться в окружении, французы стали отступать, попытавшись подорвать мост, но разрушить удалось только небольшую его часть. Русские тут же заложили разлом досками и продолжили наступление, вынудив французов бежать. . Перед нами горбатый мост над бездной, скальные отроги, и это довольно достоверное воспроизведение действительности. А через десять лет Тёрнер активизирует память об этой поездке и пишет огромный пейзаж «Снежная буря. Переход Ганнибала через Альпы», где композиция абсолютно сдвинута — все закручено, как водоворот, — и ощущение возвышенного рождается уже не из мотива, на который мы смотрим, как туристы. Сама живопись Тёрнера, почти абстрактная и по крайней мере на двух третях этого полотна изображающая бурю, заставляет нас впитывать это ощущение и переворачивает зрителя уже как некая сила, овладевающая им. От новой темы мы переходим к новому живописному языку.

Здесь мне хочется сказать, что широкое понимание возвышенного помогает нам ощутить один парадокс и уйти от навязчивой схемы, где романтизм является ответом на классицизм, на искусство, ориентирующееся на античность, искусство гармоническое и так далее. Этот классицизм XVIII века формировался на римской почве, где встречались художники из самых разных уголков Европы — от Ирландии до Швеции, от Франции до Германии. Рим, который был колоссальным полем руин, сам по себе давал этим художникам пример возвышенного, потому что те случающиеся на водопадах и горных пиках аффекты, которые Бёрк усматривает в современном человеке, переживаются в Риме, например в Колизее, в развалинах императорских терм, при созерцании акведуков. Этот колоссальный масштаб руин и дает художникам, которые приехали в Рим за гармонической античностью, тот самый экзистенциальный эффект возвышенного, который этой гармонии властно противостоит.

Давайте посмотрим на монохромную акварель, которую создал швейцарец Генри Фюссли, осевший позднее в Англии и ставший одним из важнейших романтических художников. В 1778–1779 годах он как бы изображает себя — мы не видим лица — прильнувшего к огромной каменной ступне, осколку колосса, над которым возвышается длань с указующим перстом. На самом деле это совершенно реалистическая зарисовка, потому что перед нами осколки колосса Константина, которые сейчас можно увидеть во дворе Капитолийского музея в Риме.

Но контраст маленькой фигуры, ошеломленной античными развалинами, и помогает понять, насколько определенная часть классицизма была наполнена восхищением, страстью, которые не вяжутся с представлением о классике, — наоборот, это именно романтические качества.

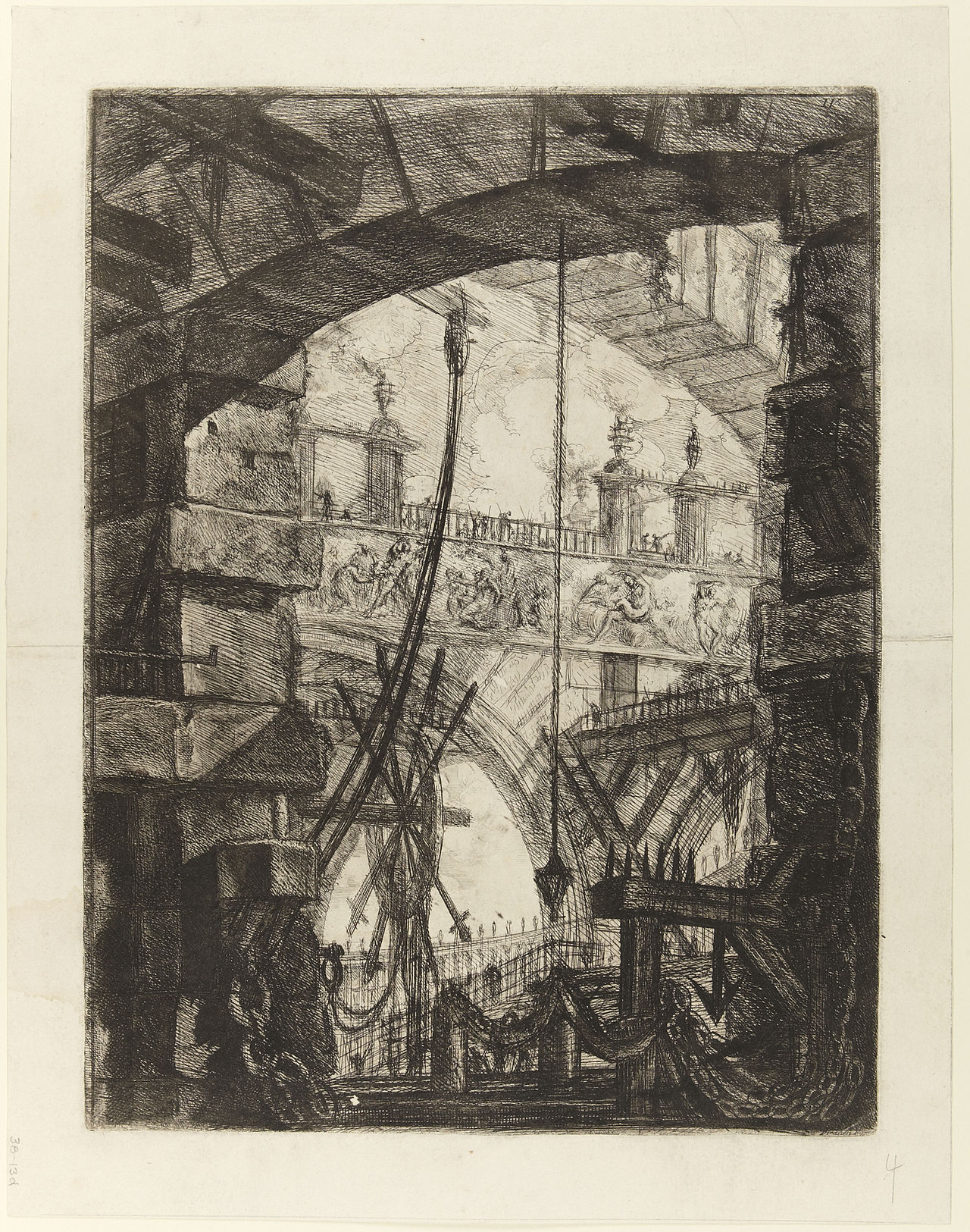

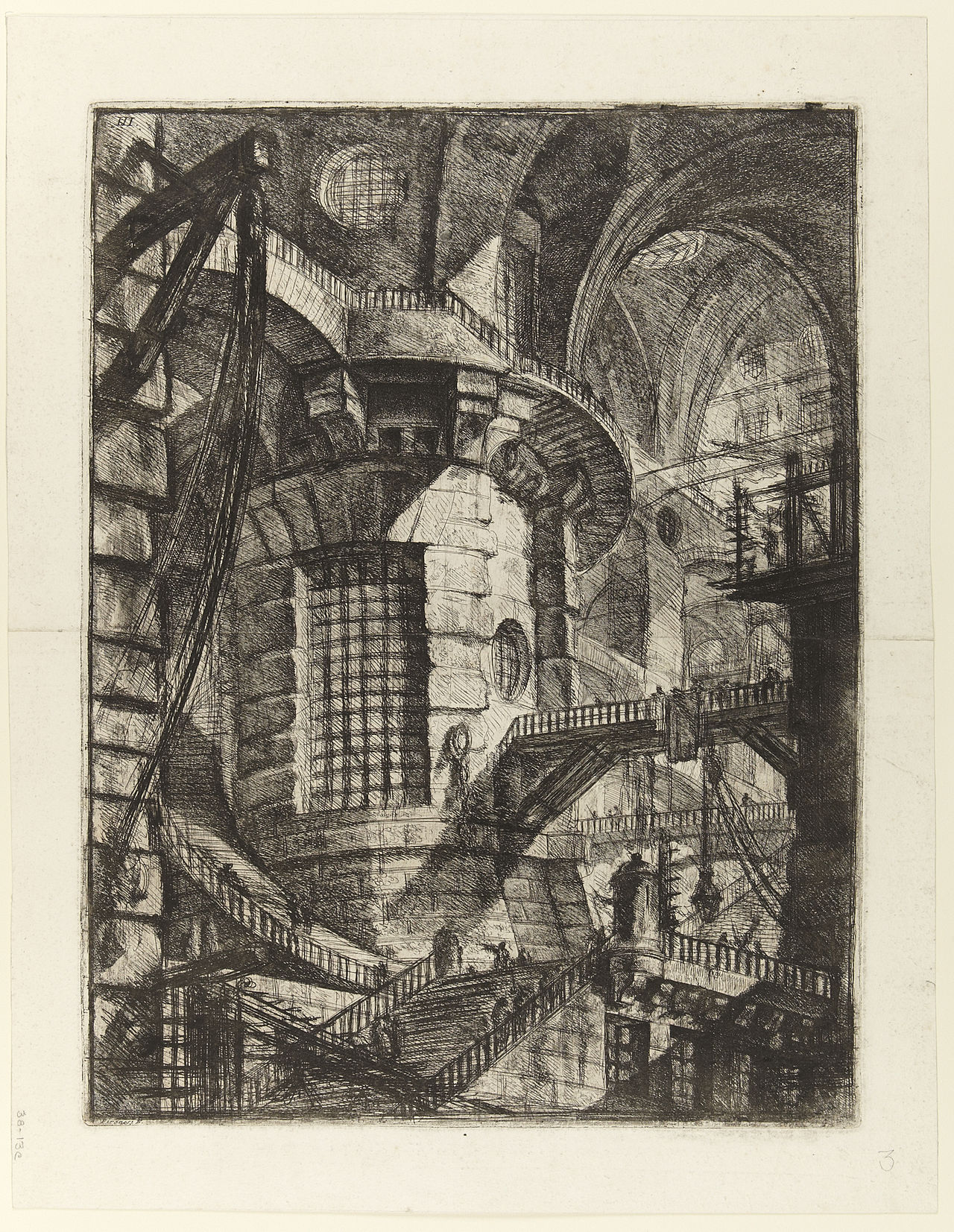

Можно вспомнить серию, сюиту офортов Офорт — разновидность гравюры на металле, создаваемая с помощью травления поверхности кислотами. Офорт появился в начале XVI века. Пиранези «Воображаемые темницы». С одной стороны, они конструируются из мотивов, известных всякому путешественнику и архитектору по римским развалинам, а с другой стороны, представляют собой

Таких примеров перенапряженной античности очень много дает интернациональный «римский кружок», который обычно относят к классицистам: ирландец Джеймс Барри, швейцарец Иоганн Генрих Фюссли, датчанин Николай Абильгор и многие другие. Я бы отнес к этому контексту и англичанина Джона Флаксмана, который известен, например, как изысканный дизайнер веджвудовской посуды.

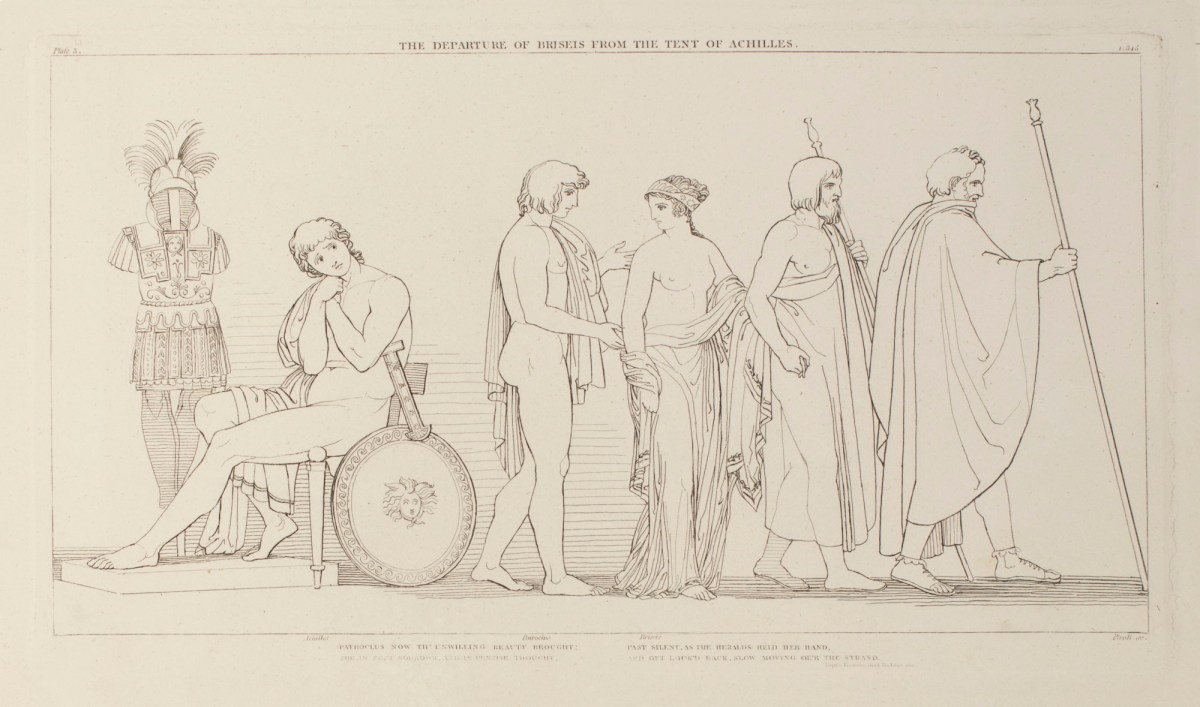

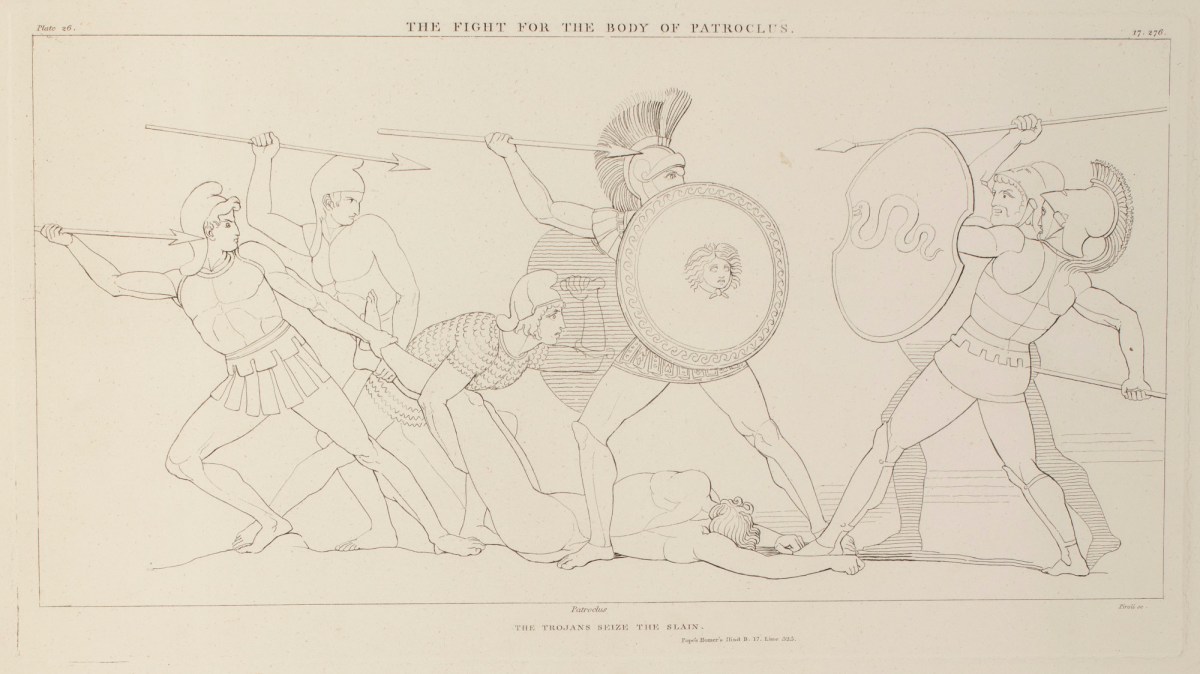

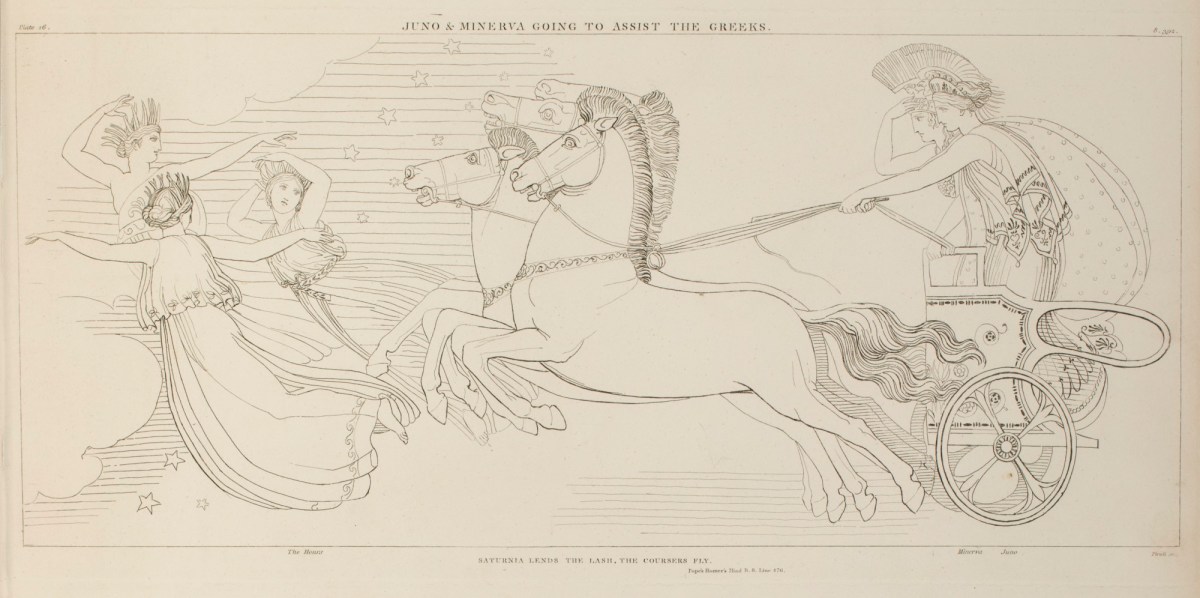

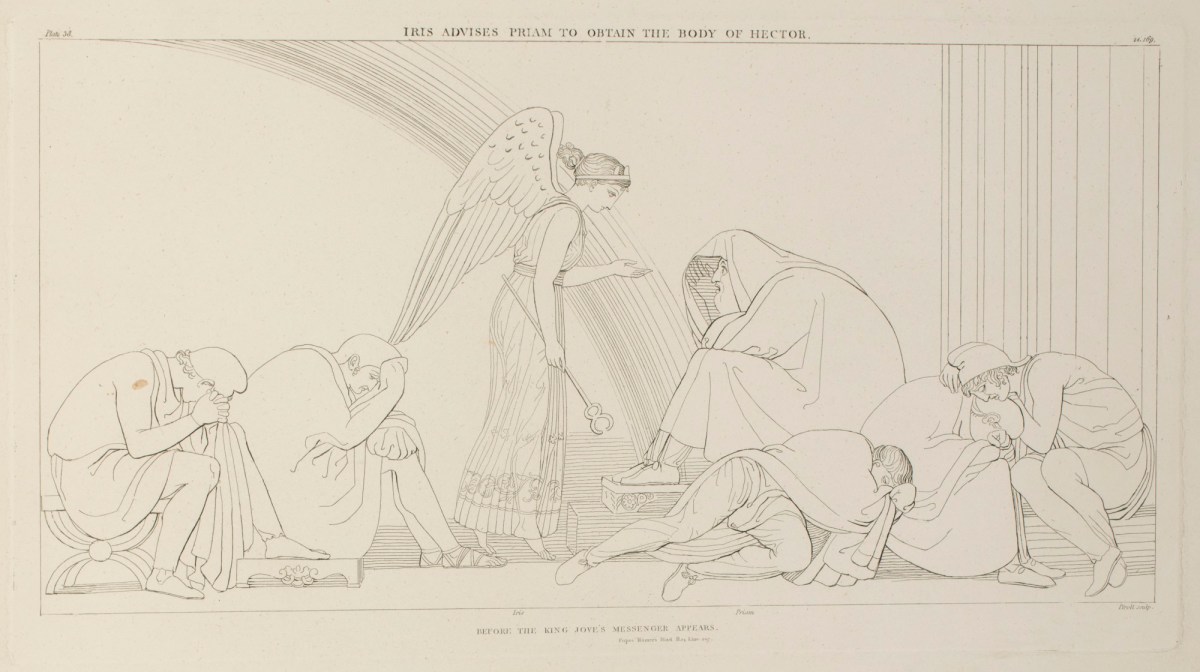

Но для современников Флаксман был крайне важен. Он был абсолютной звездой в течение довольно короткого времени в конце XVIII — начале XIХ века, потому что бестселлером стали его иллюстрации к «Илиаде», которые были опубликованы в 1793 году. Это линеарные рисунки, где все изобразительные средства сведены к контуру. Здесь нет глубины, нет цвета и нет перспективы — такое ощущение, что перед нами ожившие рисунки античных ваз, которые Флаксман, безусловно, изучал. Изучал он их, может быть, даже не столько по оригиналам, которые начали раскапываться во время открытия Помпеев и Геркуланума, сколько по книге Уильяма Гамильтона, британского посла в Неаполе, которая и сделала греческую вазопись доступной для европейцев. Тогда полагали, что эти росписи — этрусская древность.

Эта самая элементарная простота, когда все изобразительные средства сводятся к линии, простота, которая предполагает, что чем древнее, тем лучше, чем проще, тем благороднее и нравственнее, была оружием Флаксмана. В конечном счете он доходит до таких изображений, как видение, иллюстрирующее «Божественную комедию» Данте, когда мы видим только концентрические круги со слабым контуром человека в середине. То есть Флаксман идет по пути редукции изобразительных средств к примитивности, по которому потом пойдет Малевич.

Флаксмана очень просто поставить рядом с классицистами из-за иллюстраций к «Илиаде», греческих героев, довольно уравновешенных композиций, прямой отсылки к греческому прототипу. Но если мы чуть сменим оптику, окажется, что Флаксман — это про элементарное, про примитивное, про древнейшее и, кроме того, про эмансипацию изобразительного средства. Он сводит изобразительные средства к предельной простоте и элементарности. Подобного рода конструкции мы найдем уже в абстракционизме начала ХХ века.

Благодарными зрителями Флаксмана оказалась группа молодых художников, учеников Жака-Луи Давида, который тогда был лидером французской школы и лидером классицизма. Они явно испытывали неудовлетворенность своим учителем: его серьезностью, его назидательностью, его велеречивостью. А у Флаксмана они находили те самые простоту и подлинность, элементарность, которая символизировала для них подлинное искусство.

Звали их «бородачи» или «мыслители»; у них было несколько смешных кличек, и они действительно не брили бороду, как требовали правила хорошего тона в то время, стремясь походить на древних мудрецов. Главой этой группы был харизматичный Морис Кай или Морис Ке, который умер в 1803 году, будучи двадцати с чем-то лет от роду. Мы очень мало знаем о них, но то, что знаем, говорит: перед нами первый случай не только художественной коммуны или художественного братства в современном понимании этого слова, но и, пожалуй, первый подход к концептуальному искусству, потому что концептуальное искусство — это одна из производных романтической эстетики.

В

С «бородачами» приятельствовал Жан-Огюст-Доминик Энгр — тогда, наверное, самый многообещающий студент Жака-Луи Давида. С его зрелым искусством у нас связаны представления о консервативном — если не ретроградном — классицизме середины XIX века. Но в ту пору Энгр, в

Приглядевшись, мы поймем, что блестящие детали — колесница, доспех Диомеда, гривы лошадей — написаны творёным золотом либо просто представляют собой листочки сусального золота, приклеенные к картине. Это почти коллаж. Но главное здесь даже не простодушное использование материала, изгнанного из живописи едва ли не с эпохи Кватроченто Кватроченто — принятое в истории культуры наименование периода Раннего Возрождения (XV век). Основные представители в живописи — Пьеро делла Франческа, Боттичелли, Донателло, Фра Анджелико. , а общая структура картины, где ни анатомия, ни пространственное правдоподобие не владеют художником. Энгр подражает Флаксману, а через него подражает самой примитивной античности, которую они себе придумали, глядя на артефакты из помпеянских раскопок.

Но если посмотреть, что Энгр делает чуть-чуть позже, когда становится уже не просто учеником, а мастером, например, на «Портрет госпожи Ривьер», который он выставил в 1806 году, или на «Юпитера и Фетиду», которой он отчитывался за свою римскую стажировку в 1811-м, придется признать, что только поверхностный взгляд увидит здесь классициста. Да, «Юпитер и Фетида» — про «Илиаду», про историю Ахилла. Фетида — мать Ахилла, которая просит заступничества у бога. Но, приглядевшись к деталям, к пространству, мы будем вынуждены сказать, что Энгр обращается с правдоподобием, с натурой, с анатомией так, как хочет.

У госпожи Ривьер, как говорили злые языки, нет костей в руке: она гнется, как хочет, она тянется, может быть, гораздо больше, чем может вытянуться человеческая рука. Но если подумать, что это произведение на самом деле не стремится правдоподобно передать образ человека, а строится по законам лирического стихотворения, где смысл передается не только сочетанием слов, но и музыкой стиха, то все встанет на свои места. Овал — форма портрета госпожи Ривьер — многократно повторяется: в очертании лица, в дугах бровей, в изгибе тела, в линии груди. Когда мы отрешимся от того, что перед нами — изображение человека, мы увидим музыкальную абстракцию рифмующихся линий, а это и есть романтическое понимание искусства. Искусство — не подражание действительности. Произведение искусства самодостаточно и воздействует своими средствами: тем, как это сделано, а не что сделано. В том, как Энгр обращается с реальностью, отчетливо виден произвол, источником которого является его личное представление о гармонии.

Мы знаем по другим искусствам, что романтизм видит в течении жизни и истории господство интуитивного и иррационального. Наиболее просто увидеть интерес к интуитивному и иррациональному на уровне сюжетики романтических произведений.

Наверное, ничто лучше не иллюстрирует эту мысль, чем написанная Генри Фюссли сенсационная картина 1781 года «Ночной кошмар». Она изображает прекрасную молодую женщину, раскинувшуюся в истоме, свесив голову и руку, на ложе, на груди которой восседает жуткий демон. Демон давит ее, как камень, а в просвет полога кровати заглядывает пугающая лошадиная голова. Можно еще добавить, что на столике стоят

Понятно, что, с одной стороны, перед нами — довольно простодушное воплощение эротических вожделений. Известно, что Фюссли в своем творчестве канализировал свои вожделения, свою неудовлетворенность или свои страсти в изображения. Но, с другой стороны, это сенсация, потому что, за малыми исключениями, это первая визуализация страшного чувственного сна, почти фрейдистская по своей откровенности и точности попадания в природу сексуальности.

Таких сюжетов, которые демонстрируют приоритет интуитивного, иррационального, довольно много. Но важнее, мне кажется, то, что доминирование интуитивного распространяется прежде всего на представление о творческом процессе. Художник теперь становится медиумом, который транслирует некий замысел, пришедший извне.

В этом смысле самым лучшим примером такого понимания творческого процесса является воспоминание Сэмюэла Тейлора Кольриджа о том, как он писал поэму «Кубла-хан»: он заявляет, что увидел поэму во сне, и затем, когда его разбудили, смог записать только около десятка первых строк. Как полагают современные филологи, в этом рассказе ничто не соответствует действительности, но нам важно не как все было на самом деле, а то, как эпоха думает о себе, какие приоритеты она выставляет. Тогда фантастика Кольриджа, поэма, пришедшая к нему с небес, извне, — и есть воплощение романтического творческого процесса.

Мы можем вспомнить еще одного очень популярного писателя, немецкого романтика Вильгельма Генриха Ваккенродера, который в своей книге «Сердечные излияния монаха, любителя искусств» рассказывает историю о том, как Рафаэлю во сне явилась Богоматерь. Это тоже проекция искусства как явления, которое не создается живописцем. У нас нет прямых свидетельств, что в живописи или графике были такие аналогии чудесного обретения произведения, как «Кубла-хан» Кольриджа или сон Рафаэля (сон Рафаэля мы все-таки знаем по литературному произведению). Но важно, что действительно меняется характер творческого процесса, и в нем огромную роль начинает играть интуиция, импульс.

Наверное, самый лучший пример — это случай Жерико, когда он задумывал своего «Офицера конных егерей императорской гвардии, идущего в атаку» 1812 года. Одна из основных струн картины — это контраст между спокойным всадником и буйно рвущейся лошадью с выпученными глазами — пена явно капает с ее губ. Жерико вспоминает, что идея этой картины пришла к нему, когда он увидел ломовую лошадь, сопротивляющуюся вознице, вставшую на дыбы и пытающуюся освободиться. Здесь существенно следующее: импульс для создания художественного произведения приходит не из текста, не из слова — произведение рождается как результат визуального впечатления. Это не результат

В 1814 году Франсиско Гойя создает свой огромный мадридский диптих «Восстание на Пуэрта-дель-Соль 2 мая 1808 года» и «Расстрел мадридских повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года» всего за несколько месяцев. При этом мы не знаем подготовительных эскизов; по крайней мере, Жак-Луи Давид мог бы спокойно потребовать 15 лет для подобного рода проектов. Но не менее этой спонтанности создания произведения важно и то, что она — по крайней мере, в целом ряде романтических явлений — идет рука об руку с этюдностью, с избавлением от гладкописи, когда творческий процесс реконструируется зрителем благодаря тому, что свидетельство движения кисти живописца не исчезает.

Роль случайности была осознана одним из очень интересных британских художников-пейзажистов, графиков и граверов — Александром Козенсом. Козенс придумал

Козенс изобрел так называемую кляксу; назовем это английским словом blot, потому что «клякса» на русском звучит немножко легкомысленно. С кончика кисти или пера соскальзывала чернильная капля, которая падала на бумагу и оставляла

Перед нами — полное доверие случаю, творчество, которое фактически превращено в бросок костей. Вот что он пишет: «Искусственная клякса [blot] есть результат случая с малой долей умысла [design]». И очень важно: «Делать наброски общепринятым способом значит… придавать очертания идеям; blotting же сам предлагает эти идеи».

То есть Козенс переворачивает веками утвержденное представление о творческом процессе как процессе рациональном, подчиненном воле создателя и некой логике, с ног на голову и ставит во главу случай. Как часто бывает в романтизме, случай Козенса экстремальный и одновременно очень характерный. Он не породил традиции, но оказался предвестьем.

Искусство романтической эпохи породило огромное количество произведений иллюстративного свойства. Романтическая живопись начала XIX века вообще очень часто вдохновляется литературой. Это может быть Шекспир, это может быть Вальтер Скотт, это может быть Данте — книжная полка романтика большая.

И очень часто эти произведения можно рассматривать как иллюстрации либо к литературе новой и модной — классический для нас Данте тогда только входил в круг чтения передовой молодежи, — либо к литературе старой, но радикально переосмысленной. Потому что для правоверного классициста «Илиада» Гомера была очень груба — это не Вергилий с его изысканной «Энеидой», а все-таки примитивная древность. Но для романтика Гомер — в самый раз. То есть романтическая живопись, романтическая графика породили огромное количество произведений, в которых рассказывались истории.

Но очень важно подчеркнуть, что одновременно романтизм бросил вызов традиционному изобразительному нарративу — ясно разворачивающейся истории, отчетливо рассказанной с помощью человеческих фигур, объединенных неким действием, которую мы можем прочитать, опираясь на свою культурную память. Любой образованный зритель «Клятвы Горациев» не только ощущал пафос этого полотна, созданный чисто художественными средствами, но и знал историю Тита Ливия, из которой, скорее всего, сюжет о Горациях и был почерпнут.

Романтизм дает нам целый ряд примеров, когда нарратив может просто изобретаться, как это делает Генри Фюссли в своей картине «Итальянский суд, или Эззелье, граф Равенны, размышляет над телом Медуны, убитой им за неверность во время его отсутствия на Святой Земле» 1780 года. Нам хочется выяснить, что там произошло, но мы не можем, потому что Фюссли придумал эту историю от начала и до конца. Он придумал эпизод, и там нет рассказа, нет предшествующего действия, нет последующей судьбы. Фюссли обожал страсть и насилие, садомазохистское горе и изобретал даже не сюжеты, а мгновенные эпизоды, за которыми нет рассказа, знакомого зрителю.

Гораздо более характерным примером такого подавления нарратива является знаменитое полотно Эжена Делакруа «Резня на Хиосе» 1824 года, изображающее этническую чистку греков-христиан, которую провели турецкие каратели во время Греческой войны за независимость. Перед нами нет практически никакого действия: есть группа людей, умирающих, обреченных на смерть или уже мертвых, и мы, не имея возможности рассказать или услышать историю, вынуждены вечно созерцать их. Таким образом, Делакруа, отказываясь от повествования, создает, на мой взгляд, гораздо более сильное произведение, потому что у нас нет выхода. Мы должны смотреть на это, тем более что нетрадиционная композиция картины организована так, чтобы наш взгляд, всасывающийся в воронку пространства этого полотна, не мог никуда деться от несчастных, обреченных на гибель, на переднем плане.

Мне кажется, что это качество — столкновение нас с жестоким событием современности, и тот эффект, который это столкновение порождает, — прямо связано с отсутствием рассказа. Последовательно рассказываемая история не произвела бы такого впечатления: мы смогли бы спрятаться за ней и не увидеть того ужаса, который воспроизводит Делакруа.

В годы, когда я учился, нельзя было раскрыть научную работу о романтизме, чтобы не наткнуться на слово «двоемирие». Тогда с помощью этого понятия описывали свойство романтизма, в общем присущее ему изначально, — стремление уйти от несовершенного, болезненного, тягостного материального мира, в котором мы обречены существовать, в некое иное пространство, компенсирующее страдания романтика, приносящее вожделенную гармонию, которой нельзя достичь здесь.

Лучшим примером поиска двоемирия является, наверное, поэзия Василия Андреевича Жуковского. С этим свойством романтизма изобразительному искусству очень тяжело. Словесность может реконструировать прекрасный мир, словесность может смешать различные миры, как это происходит в повестях Эрнста Теодора Амадея Гофмана или в романе Булгакова, когда сквозь наш комичный, конечный, серый мир будет проступать

Тем не менее, для того чтобы компенсировать экзистенциальные страдания и переживания мира, в котором царит отчуждение, живопись тоже создала несколько жанров и несколько пространств. Во-первых, это история, в которую человек, читавший в свое время романы Вальтера Скотта и его последователей, уходит от современного.

Во-вторых, это экзотические края; собственно говоря, европеец начинает особенно интенсивно открывать Америку, Африку, Азию, Океанию в XVIII веке, но именно XIX век создает воображаемый Восток, создает те образы, которые сейчас описываются категорией ориентализма. Она уже очень сильно политизирована, но в самом начале это воплощение того мира, где все так красиво и гармонично, чего нет и не будет у нас, хотя, наверное,

Я думаю, что поворотными точками в ориенталистской моде, в формировании которой романтизм сыграл колоссальную роль, были Египетский поход Наполеона Египетский поход — кампания, предпринятая в 1798—1801 годах по инициативе и под руководством Наполеона, главной целью которой была попытка завоевать Египет., а затем поездка Эжена Делакруа с дипломатической миссией в качестве художника в Алжир и Марокко. Там Делакруа увидел абсолютно другой мир и в одном из писем писал: «Вот они, настоящие греки и римляне. Я очень смеялся над греками Давида». В Алжире и Марокко он увидел свободных людей, живущих, как кажется, в гармонии с природой, в соответствии со своими традициями, людей сильных, красивых, не таких, как мы.

Но главное, что этот опыт, который открыл ему новое в передаче действительности, в целостном взгляде на реальность, оказался и источником экзотизма, того воображаемого Востока, где свободные страсти, где все красивы, где можно то, что нельзя у нас, но очень хочется. Из этого зерна растут эротические гаремы Жана-Леона Жерома, но одновременно из него растет и таитянский рай Поля Гогена.

Мало кому удавалось достичь воплощения этого ощущения жизни в двух мирах сразу, как Каспару Давиду Фридриху в его пейзажах, но, наверное, даже среди произведений Фридриха абсолютно уникальным является его картина «Женщина у окна» 1822 года, которая изображает его жену, стоящую спиной к нам у окошка, лишь одна створка которого раскрыта. Она чуть-чуть отклоняется от оси симметрии, от вертикали, но совсем отклониться ей не дают мощные, тяжелые, давящие, как столярные тиски, углы стен. Этот развернутый к нам мир — монотонный, коричневый, одинаковый, узкий, а в окно, в которое она глядит, видны залитые солнцем пирамидальные тополя противоположного берега Эльбы — это вид из квартиры Фридриха — и мачты кораблей, которые идут вверх и вниз по реке.

А если мы совсем поднимем глаза, то увидим квадрат окна — большого, открытого, с облаками и голубым небом за стеклом и с крестом, который тонко-тонко пересекает это окно. То ощущение прикованности этой женщины к окну, взгляда туда, на ту сторону, в тот безбрежный и залитый солнцем мир из этого конкретного здесь и сейчас, обнимающего нас, создано абсолютно, как бы мы сейчас сказали, реалистическими средствами. Оно и воплощает одну из категорий романтизма визуально. В романтизме довольно часто бывает трудно переводить с немецкого понятия, но это категория Sehnsucht — томление по

Мне представляется, что одна из важнейших тенденций романтизма начала XIX века — это стремление реконструировать искусство прошлого в его целостности, в его совершенстве и таким образом исправить то неполноценное состояние общества и искусства, которое очень болезненно переживается романтиками. Это ретроспективный взгляд. Здесь важно, какую традицию выбирают, но это традиция, отошедшая в прошлое, это традиция простоты, ясности и одухотворенности. Я снова вспомню Флаксмана, который опирается не на Рим, не на фидиеву эпоху Фидий — древнегреческий скульптор и архитектор 2-й и 3-й четвертей V века до нашей эры. Его стиль относят к искусству высокой классики, а самое показательное творение — скульптурное убранство Парфенона, выполненное под его руководством. , не на классику Греции, а на то, что считалось древними, примитивными и, следовательно, самыми лучшими произведениями, допустим, этрусской вазописи.

В этом ряду нужно вспомнить первый опыт целостного реконструирования искусства прошлой эпохи — деятельность немецкого братства назарейцев, точнее, «Союза Святого Луки», как они сами себя называли. Братство было создано в Вене в 1809 году несколькими очень молодыми немецкими романтиками, студентами из разных германских земель, некоторые из которых перешли из протестантства в католицизм для того, чтобы возродить величие искусства прошлого. Для них уже Рафаэль был избыточно красивым и телесным, и они опирались на творчество Пьетро Перуджино, Сандро Боттичелли, стремились быть похожими на Фра Анджелико, а среди германских художников боготворили Альбрехта Дюрера.

И самое главное, что жили они в заброшенном монастыре в Риме как художественная коммуна, трудились сообща, пытались возродить фреску, и произведения их были стилизованы под средневековое или раннеренессансное творчество итальянцев и немцев. Среди них не было

Но мне здесь крайне важна тенденция, потому что она проходит через весь XIX век. Назарейцы — это отцы братства прерафаэлитов Движение прерафаэлитов — направление в английской поэзии и живописи во второй половине XIX века. «Братство прерафаэлитов» основали в 1848 году художники Данте Россетти, Джон Эверетт Милле и Холман Хант. Их целью была борьба с условностями Викторианской эпохи, академическими традициями и бессмысленным подражанием классическим образцам, а вдохновлялись они во многом искусством Средневековья и Раннего Возрождения. , а после прерафаэлитов нужно вспомнить, например, Гогена с его попытками возрождения средневекового творчества в Понт-Авенской школе Школа Понт-Авента — группа французских художников, которая работала во второй половине 1880-х годов в Понт-Авенте. Поль Гоген вместе с Эмилем Бернардом показывал молодым художникам «синтетический символизм», как называл этот метод критик Альбер Орье. Характерными чертами стиля были сокращенная глубина, обводка черным контуром, плоскости насыщенного цвета, которые стали использоваться художниками из окружения Гогена, что и позволило говорить о появлении Понт-Авентской школы. . Дальше мы переходим прямиком к Пабло Пикассо и Жоржу Браку с их интересом к другой, неевропейской архаической традиции — африканскому искусству. Тенденция архаизации, целостной реконструкции того, что

В 1808 году Каспар Давид Фридрих выставил в Дрездене совершенно неожиданную вещь. Это был пейзаж, заключенный в готическую золоченую раму с христианскими символами. Пейзаж этот изображал вершину гранитной горы, поросшей елями. На ней стояло распятие, обращенное на закат, и несколько лучей заходящего солнца поднимались из-за горы, озаряя небо розовым. С одной стороны, пейзаж правдоподобный, а с другой стороны, он очень странный, потому что мы как будто парим над этой горой и у нас нет переднего плана. А сам пейзаж заключен в раму, которая говорит о том, что это некое мистическое высказывание.

Перед нами действительно парадоксальная вещь и одновременно манифест. Ощущая выхолощенность старой символики, старой аллегории, разрушение не только традиционной риторики, но и традиционного конструирования смыслов с помощью эмблем — по традиции, державшейся столетиями, Фридрих пытается предложить нам некую систему свободных символов, которые говорили бы о вечном, в данном случае — о вере, о христианстве и его истине. Это действительно одна из фундаментальных задач романтизма, которую он будет пытаться решить в течение всего XIX века и, может быть, наиболее наивным способом в символистскую эпоху. Пример Фридриха в данном случае очень показателен, потому что он демонстрирует даже не решение проблемы, а ее постановку.

Здесь я процитирую авторов, которые, на мой взгляд, очень важны для понимания того, что творилось в XIX веке. Американский пианист Чарльз Розен и его постоянный соавтор, историк искусства Генри Зернер, писали:

«Устремление романтического художника — создать символический язык, независимый от традиции. Было уже недостаточно основать новую традицию, которая, в свою очередь, затвердела бы как условная система. Необходим был природный (естественный) символизм, который бы оставался вечно новым.

<…>

Когда традиционная иконография была отвергнута, должны были заговорить символы самой природы, и сделать они могли это, только отражаясь в индивидуальном сознании.

<…>

Фундаментальный принцип романтического символизма состоит в том, что смысл никогда не может быть полностью отделён от его символической репрезентации: образ никогда не может быть сведен к слову».

Это то, что и приносит романтизм: на смену адекватно расшифровываемой эмблеме аллегории приходит символ, очень сильный, но одновременно неотчетливый. Но в неотчетливости символа и есть его сила.

Здесь надо вспомнить абсолютно уникальное произведение романтизма — росписи Дома Глухого, собственного жилища Гойи, которые художник сделал на стенах двух больших залов первого и второго этажей. Дом Глухого — прозвище здания, которое глухой Гойя купил у глухого же владельца-предшественника Гойя потерял слух после тяжелой болезни, которую перенес в 1792–1793 годах. Предположительно, это было отравление свинцом (сатурнизм), но некоторые исследователи склоняются к версии тяжелого инсульта. . На стенах этих комнат мы видим серию пугающих образов: Сатурна, пожирающего человека, Юдифь, отрубающую голову Олоферну, шабаш с огромным черным козлом,

Но ее, скорее всего, нет. Образы, которые создает Гойя, — это образы его души, его страхов, его сознания или, точнее, подсознания. Монументальная живопись — а мы имеем дело с ней — обычно громко, внятно и на понятном всем языке говорит об общезначимом и общепонятном, как любая роспись в церкви, например Страшный суд. Перед нами же — монументальное высказывание на стенах личного дома, куда почти никто не приходит. Здесь должна быть смысловая целостность, но нет никакого ключа, нет никакой прежней аллегорической риторики, и поэтому все попытки интерпретации разбиваются об общую загадочность замысла. Такое ощущение, что Гойя задался целью проиллюстрировать высказывание Шеллинга, знать которое он не мог. В «Системе трансцендентального идеализма» немецкий философ пишет:

«Любое из них [произведений искусства], словно автору было присуще бесконечное количество замыслов, допускает бесконечное количество толкований, причем никогда нельзя сказать, вложена ли эта бесконечность самим художником или раскрывается в произведении как таковом».

Проблема романтизма начала XIX века заключается в том, что, стремясь найти новый живописный язык, он ориентировался на прошлое: на Грецию или Рим, на готику. Французские революционеры вроде Жерико и Делакруа возвращались к Рубенсу, и именно благодаря Рубенсу Делакруа удалось выполнить одну из центральных задач французского романтизма — сломать центростремительную уравновешенную композицию, что он и сделал в картине «Смерть Сарданапала» 1827 года.

Но задача романтизма в целом так и не была решена. Дело в том, что одна из его проблем — это эмансипация изобразительного средства, превращение средства в нечто самодостаточное и говорящее само за себя, как в музыке. Живопись — это живопись, а не способ рассказа.

И, на мой взгляд, эта проблема была переосмыслена и решена уже не романтиками первого призыва, а теми художниками, которых мы по инерции называем постимпрессионистами: Ван Гогом, Гогеном, Сезанном — а также в большой степени символистами, художниками группы «Наби» и мастерами ар-нуво — он же югендстиль и модерн, — то есть теми, кто новым языком постарался решить старые задачи. В частности, они решали задачи создания некой целостной эстетической вселенной, которая воздействовала бы на человека, как воздействует храм, не только услаждая его чувства, но и духовно преображая его. И мне представляется, что цели, задачи и неудачи романтизма первых десятилетий XIX века не будут адекватно поняты нами, если мы не спроецируем на него искусство конца столетия, которое переосмыслило и решило многие из этих проблем.