Илья Смирнов: «Сердце поэта должно быть как остывший пепел»

Илья Смирнов: «Сердце поэта должно быть как остывший пепел»

Романтизм часто понимается как литературное или, шире, художественное направление, возникшее

В этой лекции романтизм будет пониматься несколько иначе, скорее как огромная макроисторическая культурная эпоха. Эта эпоха началась

Завершается она на наших глазах. Процесс смены этих макроисторических эпох уже зашел достаточно далеко, но еще едва ли завершен полностью, поэтому многие из нас, в особенности люди старшего поколения, еще помнят то, о чем я буду сегодня говорить, по собственному жизненному опыту.

Я буду говорить о романтизме как о способе миропонимания. Это романтическое мироощущение предполагает восхищение сильной личностью, индивидуальностью человека, его оригинальностью, неповторимостью. С другой стороны, в нем — сильнейшая ностальгия и желание идеала, недостижимой полноты существования,

И поэтому существует тот идеал, от которого мы оторвались, та чаемая полнота существования, к которой мы стремимся, но которой никогда не можем достигнуть. Это и есть, на мой взгляд, основа того, что называется романтическим восприятием мира.

Откуда возникает и берется это новое мироощущение? Примерно четверть тысячелетия тому назад, в середине XVIII века, многие культурные и образованные люди стали ощущать одиночество человека в мире, оторванность его от своих корней, из которых тысячелетиями произрастало человеческое общество.

Романтизм — это в первую очередь городская культура. В то время подавляющее большинство живущих на земле людей продолжают работать на земле, и поначалу романтическая культура касается небольшого количества горожан, но потом их количество растет. Это люди, чей образ жизни, и мироощущение, и опыт кардинально отличаются от опыта их предшественников, и отличаются во многих отношениях.

Прежде всего, окружающая природа перестала быть для них источником угроз и уничтожения, каким она являлась для крестьян. Она перестала грозить землетрясениями, наводнениями, засухами и стала ощущаться

Точно так же постепенно меняется традиционный образ жизни. На протяжении веков каждого родившегося на земле человека в большинстве случаев ждало то же самое, что его родителей. Сын крестьянина становился крестьянином, сын аристократа — аристократом. По жизни в собственном доме каждый более-менее понимал, как придется жить ему самому, и учился этому.

Новая эпоха разомкнула эту связь — у человека возникла ответственность за собственную судьбу.

Происходит не только разрыв с природой, с крестьянским образом жизни, с базовыми фундаментальными и вечно неизменными общественными структурами — уменьшается связь человека с религией. Религия сохраняет свое значение, но традиционная вера, традиционная Церковь, передающиеся из поколения в поколение, перестают формировать абсолютно все человеческое существование. Человек сам начинает искать для себя Бога и высшее начало.

Это обстоятельство привело одновременно к двум, возможно, разнонаправленным, но связанным между собой явлениям. С одной стороны, романтическое ощущение основано на том, что называется индивидуализмом, — на культе героики, на образе сильной личности, меняющей собственную жизнь, обстоятельства и мир.

В знаменитом романтическом стихотворении Пушкина «К морю» называются два культовых персонажа романтической эпохи — Наполеон и Байрон. Наполеон был сыном корсиканских офицеров, ставшим императором, а Байрон был английским лордом, ставшим лидером греческого революционного движения, символом европейской революции и, возможно, первым европейским селебрити. Это люди, поменявшие свою судьбу и кардинальным образом изменившие эпоху вокруг себя.

С другой стороны, с этим ощущением неразрывно связано столь же сильное чувство ностальгии: желание вернуться, приобщиться к

Соответственно, героический индивидуализм и ностальгия по полноте существования оказываются неразделимыми частями романтического мироощущения. Оно непредставимо ни без одного, ни без другого.

В своем понимании и романтического искусства, и романтического мироощущения я исхожу из классических трудов американского филолога Мейера Говарда Абрамса, который выделил два базовых мифа, лежащих в основе романтизма. Первый — античный миф о золотом веке, об утраченном времени идеальной жизни, из которой человек оказывается изгнан. В

Здесь возникают два центральных мотива, тесно связанных с двумя составляющими романтического мироощущения. С одной стороны, этот разрыв можно воспринимать как разрушение золотого века и идиллии: Адам, изгнанный из рая, где он жил, или человек, которого насильственно выбрасывают из отчего дома. А с другой стороны, его можно воспринимать как результат сознательного решения, как побег, как нарушение правил и канонов, как поиск себя как личности, не укладывающийся в заранее установленные рамки.

Это мироощущение отражалось в сознании всего образованного слоя европейских, а потом и не только европейских людей на протяжении примерно двух с половиной столетий и до сих пор не ушло до конца. Как и всегда, свое наиболее полное выражение это мироощущение получило в искусстве.

От чего же человек в эту романтическую эпоху оказывается оторван, куда он стремится вернуться, потерю чего он так остро ностальгически переживает?

Прежде всего, я назвал бы детство. Романтическая культура начинается с его исследования: с трактата «Эмиль, или О воспитании» Руссо, с рассказов героя шиллеровских «Разбойников» о потерянном рае его детства, о майской, весенней эпохе. Можно вспомнить классические русские произведения на эту тему — от Льва Толстого и Сергея Аксакова вплоть до Владимира Набокова.

Детство — время полноты человеческого существования, время, когда перед тобой открыты все возможности и ты еще не ограничен. Ты как бы обнимаешь весь мир и все возможности своей душой и еще не испорчен ни грехом, ни смертью. Этот мир в

Вторым после детства важнейшим образом идеального мира, от которого человек оказывается оторван, является природа. Детство, конечно, связано с природой: детское время — это когда ты ведешь наиболее природное и наименее испорченное цивилизацией существование. Герои романтического искусства все время воображают себе идеальную гармонию между человеком и природой.

Для литературы и искусства конца XVIII — начала XIX века идеальной декорацией к воплощению мифа была дворянская усадьба. Бездомный бродяга Руссо сделал своих детских героев, идеальных детей, дворянами. Докторский сын Шиллер сделал героя своей первой трагедии «Разбойники», Карла Моора, наследником родового имения, откуда он изгнан и куда мечтает вернуться, но все безуспешно. Возможно, с наибольшей полнотой и знанием подробностей и деталей воплотил этот миф Лев Толстой, рожденный и выросший как раз в дворянской усадьбе.

Дворянская усадьба — это, с одной стороны, мир, где молодой человек проводит первые годы своей жизни, а с другой стороны, это мир, где он общается с природой, где он живет в естественном окружении.

Мир дворянской усадьбы с ее родной природой — это не единственная важная для романтизма природная среда. Не меньшее значение имеет экзотическая природа, еще не испорченная цивилизацией: моря, горы, густые леса — то, куда не ступала нога человека. Пушкин в своем знаменитом стихотворении «К морю» восхищается свободной стихией моря и говорит:

Где капля блага, там на страже

Уж просвещенье иль тиран.

То есть море является единственным хранителем свободы человеческого порыва и героики.

В особенности эта тоска по морям и горам характерна для русского романтизма, поскольку естественный ландшафт России в значительной степени не включает в себя эти пейзажи. Есть знаменитое стихотворение, которое ошибочно, но закономерно приписывается романтическому поэту Дмитрию Веневитинову Дмитрий Веневитинов в том числе увлекался натурфилософией, или философией природы, Фридриха Шеллинга., где неизвестный автор пишет:

Природа наша, точно, мерзость:

Смиренно плоские поля —

В России самая земля

Считает высоту за дерзость.

В стихотворении воплощена эта романтическая жажда к особому, уникальному, экзотическому, к высоте, к горам, как у Пушкина в стихотворении «Кавказ».

Третий образ, связанный с любовью к экзотической природе и к природе в целом, — это тяга влиться в народ и его историю.

Образованное меньшинство, образованный городской человек, начинает болезненно чувствовать свою оторванность от того, что называется народом. В романтической философии народ воспринимается как единая коллективная личность, в которой каждый человек является только ее малой частью. Если он оказывается оторван от своих национальных корней, то это и огромная трагедия — как «Дубовый листок оторвался от ветки родимой…» у Лермонтова, — и стремление вернуться в свою естественную среду.

И это не только тот народ, который образованные люди видят вокруг себя — для социального мира того времени это прежде всего крестьяне, — но и героическое прошлое народа, его великая история. Исторический роман создается в начале XIX века великим романтиком Вальтером Скоттом, нашедшим себе множество европейских подражателей. Он написан о шотландской истории и тесно связан с шотландскими горами, Highlands Северо-Шотландское нагорье (Highlands of Scotland) — горный массив в северо-западной части Шотландии, занимающий примерно две трети этой области., — с особым миром диких первобытных и страстных людей.

И для романтиков характерно увлечение не только своим народом, но и чужими экзотическими народами вроде цыган у Пушкина, кавказских жителей у Лермонтова и Толстого и тех, кто еще ведет неиспорченный, естественный, природный образ жизни, кто не оторвался от своего единства и от своих корней.

За этим миром идеальной природы встает ее создатель. Разрыв с природой, с народом, с состоянием собственной идеальной невинности в значительной степени переживается как богооставленность: человек, оторвавшийся от своих корней, виновный, грешный, потерял право на любовь и понимание Богом, потерял живое религиозное чувство, составляющее основу и родник его существования.

Это переживается и как разрыв с Богом, что может приобретать и героический характер, характер богоборчества; Байрон пишет мистерию «Каин» об отпадении, о преступлении, где это героизируется. И это переживается как фундаментальная трагедия человека, лишенного общения с единственным источником всего главного и прекрасного на земле.

Весь ностальгический комплекс первоначально и в значительной степени строился на ощущении потери, на ощущении того, что идеальный мир — потерянный рай — находится за нашими спинами, что мы от него ушли и оторвались. А в XX столетии чрезвычайную популярность приобретает идея, что этот рай находится в будущем. И авангард, и социалистический реализм исходят из идеи, что коллективный рай — это то, что мы должны воплотить и построить на земле, что он нас ожидает. Но и для этого точно так же нужно растворение в массе. Маяковский пишет:

Я

всю свою

звонкую силу поэта

тебе отдаю,

атакующий класс.

Ты должен раствориться и быть счастлив, что тело твое невесомое, отдать свой труд своей республике — и тогда ты войдешь в идеальную коллективную прекрасную утопию будущего, которую еще предстоит построить на земле. Здесь меняется направление временной оси — от потери к ожидаемому обретению, но логика остается той же самой. И неслучайно в классическом марксизме тот коммунизм, который ждет человечество, рифмуется с первобытным коммунизмом людей, которые

Мы говорили о том, куда человек стремится влиться и войти, куда ему надо попасть. Но не менее важным является вопрос, как туда попасть. Что нужно сделать человеку, чтобы хотя бы на время оказаться в этом прекрасном, идеальном мире, от которого он безнадежно оторван?

Вероятно, самым главным способом вернуть себе утраченный рай оказывается любовь. Любящие души переживают то самое райское блаженство, то самое чувство идеальной полноты существования, которое недоступно другим. До сегодняшнего дня этот тип любви мы называем романтическим и говорим о романтической любви. Это представление об идеальном, предначертанном на небесах союзе двух любящих душ, которые сливаются в одно.

Первоначально на ранних этапах романтизма, в сентиментальной культуре, за идеей идеальной любви встает образ идеальной семьи — семьи, понимаемой не как экономический союз, чем это считалось раньше, или не как вопрос о наследовании и передаче имущества из поколения в поколение, а как союз двух любящих сердец.

Для уже зрелого высокого романтизма любовь, как правило, трагическая. Невозможность и несовместимость этой любви с земной жизнью становится очевидной: она не укладывается в рамки земного существования. Тем не менее это тот идеал, к которому человек стремится всю жизнь, и ради того, чтобы испытать такую любовь, эту жизнь стоит отдать.

Романтическая любовь, в особенности в зрелом романтизме, доступна только избранным, особенным душам, способным испытывать такие чувства. Точно так же романтическое мироощущение выделяет фигуру художника, поэта — человека, способного к особенно сложным, глубоким переживаниям и способного воплотить в словах, в красках, в звуках это ощущение райского блаженства, отторгнутости от него, трагедии, ликования.

Искусство — одно из важнейших способов возвращения в этот исходный рай, как и его создание, поэтому творец всегда отмечен особой судьбой. Но и способность воспринимать искусство — тоже. Как пишет Пушкин:

Когда бы все так чувствовали силу

Гармонии! Но нет: тогда б не мог

И мир существовать; никто б не стал

Заботиться о нуждах низкой жизни;

Все предались бы вольному искусству.

Потому что это особенный мир, особенное блаженство, особое, ни с чем не сравнимое счастье. И, как писал Пушкин, «божественный глагол» касается до «слуха чуткого».

Творец — это художник, поэт, музыкант, а в рамках романтического восприятия возможность прислушиваться к этому божественному голосу особенно передает музыка. Музыка служит идеальным воплощением божественной гармонии. Неслучайно романтический писатель Гофман вставляет имя Моцарта — Амадей — в собственное имя, чтобы служить воплощением духа музыки. Неслучайно Пушкин делает Моцарта героем одного из своих самых знаменитых произведений. И тема особенной чуткости человека к искусству, тема искусства как лучшего способа постигать тайну мира, постигать божество, понимать и выражать любовь, связь искусства с любовью — это совершенно неотъемлемые и важнейшие черты романтического миросозерцания.

Последнее, на чем я хотел бы остановиться в ряду тех способов, которыми мы возвращаемся к утраченному блаженству и полноте существования, — это смерть. Роль смерти в этом мире парадоксальна. С одной стороны, утраченный рай не знает смерти. Смерть его разрушает, привносит в райскую жизнь разрыв человека с природой и с исходным блаженством. Но с другой стороны, человека, уже обретшего свое земное существование, уже отпавшего от рая, смерть может и вернуть

Может быть, одно из самых потрясающих описаний такой смерти в мировой литературе содержится в «Войне и мире», когда уходит Андрей Болконский, который уже почти выздоровел после смертельного ранения, но Наташа Ростова оказывается бессильна вернуть его в жизнь. Он чувствует голос другого мира, призывающий его к себе гораздо более властно, — для него вечная любовь и вечная жизнь оказываются сильнее и значимее, чем любовь и жизнь земные.

Своего рода идеальным учебником по романтическому мировосприятию, начальным курсом или введением в романтизм могут служить произведения Лермонтова. Есть ощущение, что он с необыкновенной аккуратностью отмечал галочками все квадратики, о которых мы говорили: вот потерянная природа, куда Мцыри бежит из стен монастыря; вот ограниченность человеческого существования; вот особенный, настоящий, природный Бог и природное существование, которое противопоставлено Богу церковному; вот любовь и жажда любви, возникающие в образе прелестной грузинки, за которой идет герой; вот героика битвы и борьбы в эпизоде «Бой с барсом»; вот смерть — «И он прожег свою тюрьму» — и дух снова возвращается к пославшему его; вот смерть как освобождение от тела — от того, что останавливает, лимитирует, окружает тебя на земле.

Точно так же можно, например, описать классическое и всем известное произведение «Герой нашего времени», где есть буквально все базовые романтические мотивы. Складывается ощущение, что автор специально старался, не дай бог, ничего не пропустить.

Мне кажется, что это мироощущение сегодня знакомо практически каждому человеку вне зависимости от того, читал ли он Байрона и Лермонтова, слушал ли он Шопена и Шумана, видел ли он картины Брюллова и Фридриха. Это то, что составляет воздух культуры последних двух или двух с половиной столетий, то, на чем мы воспитаны, то, что еще живо в душе многих из нас и на что многие из нас еще способны откликаться.

Вместе с тем мы явственно чувствуем, как эта культура уходит во всех своих проявлениях. Она становится все менее и менее понятной молодым людям и производит впечатление

На смену этим уходящим, но еще волнующим, еще узнаваемым для нас образам приходят очертания совершенно новой культуры, но пока что ее очертания понятны нам не до конца.

Когда мы говорим о литературном романтизме, мы представляем

Я хотела бы начать с мелкой, но

Мудрецы Древней Греции или Рима не знали, что они живут в эпоху Античности, и средневековый человек не подозревал, что обитает в эпоху Средневековья. Но герои романтической эпохи очень даже сознавали и свою принадлежность к ней, и свой представительский статус, и это притом что эпоха была очень коротка: она измерялась всего несколькими десятилетиями.

Но слово «романтический» старше: его первое употребление зафиксировано в Англии в XVII столетии. Тогда оно означало «похожий на romance», а romance — это сочинение, часто на вульгарной латыни или на

Но со временем оттенок выветривался, а спектр употребления слова расширялся, и его все охотнее примеряли и к культурной среде, и к природной. Например, «романтическим» могли назвать живописный, или питторескный, волнующе странный, способный рождать поэтическое чувство ландшафт. Это не упорядоченный, разрисованный по линейке классицистический парк, а нечто в новом вкусе, с таинственными уголками для любовных свиданий, и пещерами, и водопадами, и руинами — если не настоящими, то искусственными.

Вкус этот получает распространение, и под конец XVIII столетия два брата-философа, немцы Фридрих Шлегель и Август Вильгельм Шлегель, вновь применяют слово к поэзии и со всей теоретической решимостью обобщают: романтическая поэзия — это не просто особый род поэзии, старинный, эксцентрический, в

Тут можно вспомнить, как автор «Евгения Онегина» иронизировал по поводу стихотворных опытов Ленского:

Так он писал темно и вяло

(Что романтизмом мы зовем,

Хоть романтизма тут нимало

Не вижу я; да что нам в том?)

В самом деле, что мы зовем романтизмом? Получается, что это «темное и вялое» письмо, хотя возможны и разноречия. Там же, в «Онегине», есть другой иронический пассаж:

Лорд Байрон прихотью удачной

Облек в унылый романтизм

И безнадежный эгоизм.

Романтизм оказался куда как чуток к индивидуальным прихотям поэтов и писателей. В данном случае «байроновская прихоть» — это, наверное, так называемый байронический герой. Мрачный, загадочный, одинокий, зачарованный собой и разочарованный во всем остальном, он действительно по праву считается одним из ликов романтизма, но именно одним из них.

Поэтому, если мне прямо задать вопрос, есть ли у романтизма сущность и отвечающее ей определение, я, наверное, отвечу отрицательно. Но есть множество конкурирующих мнений, есть дискуссия, которая началась

И это предполагалось исходной оппозицией, предложенной братьями Шлегель: das Klassische — das Romantische (классическое — романтическое). Классическое обозначало вневременной идеал прекрасного, а романтическое, напротив, идеал современный. Классическое запечатлено в бессмертных образцах, предназначенных для повторения в вечности, а романтическое силится реализовать то, чего еще никогда не было, изобрести новое здесь и сейчас на собственный страх и риск.

Романтизм и в дальнейшем акцентировал в себе обостренное чувство момента и учил своих читателей, европейскую публику, этот момент обживать. А это

Наверное, обостренная чувствительность к моменту и творческая отвага — свойства, которыми художник-романтик дорожил больше всего, и нередко дорожил больше, чем общественным признанием, и посему часто оказывался в разладе с теми, к кому обращался, от кого был зависим и кому при этом нимало не желал угождать.

Английский поэт Перси Биши Шелли в трактате «Защита поэзии» сравнивает поэта с «соловьем, который поет во тьме», подбадривая сам себя в своем одиночестве, а люди, которые его слышат, подвержены этим невидимым чарам и заворожены этим пением, но о чем он поет, к чему и почему, сказать не могут. Поэтому Шелли подытоживает, что мысли поэта и формы романтической поэзии — это цветы и плоды, которые расцветут и созреют, но, увы, не сейчас.

Об обобщенном романтике можно сказать и то, что он молод. Раз он молод, он не чувствует в себе границ, не знает к себе жалости и исполнен бесконечного доверия к собственным силам. Человек вправе спрашивать не о том, что есть, а о том, что возможно. Новалис говорил еще более горделиво: «Фатум — только леность нашего духа». Человеческий дух гения сам себе желает быть судьбой. Но долго пребывать в столь высокомерном убеждении нельзя, поэтому романтик пожилой, трезвый, усталый, примирившийся с жизнью, — это,

В романтизме сплошь и рядом судьба поэта — уйти молодым, как умерли от болезни Новалис, или Китс, или Байрон, утонул Шелли, покончил с собой Клейст или удалился от мира в глубины безумия Гёльдерлин. Бывали и долгожители, бывали и те, кто на склоне лет получил признание и возможность любоваться многотомным собранием сочинений, например поэт-лауреат Поэт-лауреат — звание придворного поэта в Великобритании и ряде других стран. Кандидатуру поэта утверждал монарх, и его обязанностью было откликаться на важные события памятными стихами. Уильям Вордсворт, прославленный в Америке Вашингтон Ирвинг. Но лучшие книги и того и другого были написаны или задуманы ими в молодости.

В итоге романтизм как культурно-исторический пласт, как некоторое средоточие и жизненной, и творческой энергии очень скоротечен. По сути, можно говорить об одном поколении — о тех, кто родился примерно в 1770–80-х годах и к третьему десятку жизни, в 1790-х и чуть позже, достиг пика творческой зрелости. А к середине 1820-х годов движение фактически сходит на нет, по крайней мере в Германии и в Англии, где оно зарождалось. Конечно, оно продолжает жить как подводное течение, более того, оно распространяется по периферии европейского континента — на север, на юг, на восток, — но это уже другая история. А мы говорим о фазе начала, о самооткрытии, о заре, которая освещена всполохами Великой французской революции.

Если говорить еще более образно, можно сказать, что романтизм — это дитя Просвещения, но дитя очень требовательное, вечно недовольное и бунтующее, которое, с одной стороны, наследует критический и свободолюбивый пафос филозóфов предреволюционной поры, а с другой стороны, от него отрекается, стремясь пойти

В этом смысле можно сравнить два визуальных символа, символы двух революций, которые довольно близки во времени. 1775 год — это американская революция, за которой следует Война за независимость, первое в истории восстание колонии против европейской метрополии. 1789 год — Французская революция. Прямо в сердце Европы низложен старый порядок, в 1793 году король казнен, гильотина работает изо всех сил, льется кровь и свой путь к славе начинает пока безвестный выскочка Бонапарт.

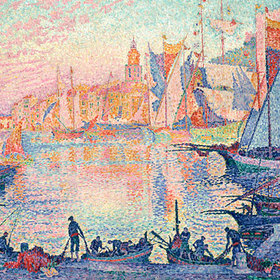

Все видели символ первой из революций, созданный постфактум, — статую Свободы. И все видели полотно Делакруа «Свобода на баррикадах» — может быть, не символ Великой французской революции буквально, но символ ее последующих отзвуков во Франции XIX века. Они не похожи друг на друга: чинная, величественная американская дама с факелом и женщина, увлекающая порывом, полуобнаженная, заражающая страстью, почти вакханка на полотне Делакруа.

И та и другая очень выразительны. Чем именно? Американская революция, цвет просветительской эпохи, провозгласила, что историей отныне правит не произвол, а писаный закон и строгая цифирь. Она превратила вчерашних подданных британского короля Георга в граждан, избирателей, абсолютно равноправных и в этом смысле абсолютно одинаковых, как А, В, С или x, y, z. В освобождении, эмансипации индивида это огромный шаг; в большинстве стран Европы он еще не сделан и еще долго не будет сделан.

Но любопытно, что, как только он был сделан, он тут же начал казаться слишком умеренным, робким, недостаточным. Романтик ищет движения, он ищет продолжения революционной бури. Для романтика, каковым в XIX веке был Делакруа, личность интересна именно в этом взрывном потенциале, в невозможности подвести себя под общий знаменатель, в уникальности, в неприятии стабильных рамок общего порядка.

И стоит еще раз внимательно посмотреть на два эти образа, чтобы оценить символический разрыв между XVIII веком и романтизмом, который устремлен вперед, в XIX столетие. Наверное, в романтике живет даже страх остановиться. Для него замирание, примирение и покой слишком сильно ассоциируются с умиранием, поэтому разрыв с просветительским благоразумным идеалом был остр и зачастую так же остро переживался.

Романтический герой вообще всегда

Очень интересный — можно сказать, образцовый — романтический роман оставил немецкий романтик Людвиг Тик. Роман называется «Странствия Франца Штернбальда», и он весь про путешествия в общем неведомо куда и зачем. В одной из сцен случайный попутчик говорит путешествующему Францу: «Слишком уж у тебя чувствительная душа, милый друг…

И действительно, для романтического героя, такого как Франц Штернбальд, смысл путешествия (а может быть, и жизни как путешествия вообще) — это быть ветряной эоловой арфой. Так называлась очень модная в то время игрушка. Ее вывешивали либо в проеме окна, либо под деревом в парке. Это простейший резонатор: натянутые струны плюс дуновение ветра — и спонтанно рождается музыка.

Помыслил я тогда: вот мой земной удел —

Внимать мелодии, без меры и созвучий,

Чтоб я ответствовал на вещий зов певучий

И страстным языком природы овладел. Пер. А. Штейнберга

Очень непростое дело — пытаться овладеть «страстным языком природы», который бессловесен, великолепно выразителен и в то же время невыразим.

В целом, о романтическом мире хочется сказать гораздо позднее произнесенными словами Станислава Лема, который говорил, что этот мир нелоялен к своим обитателям. В этом мире на каждом шагу воображение бросает вызов разуму, тревожит его, беспокоит, дразнит. Но вряд ли можно сказать, что это акт презрения, — наверное, даже наоборот, потому что, случись разуму победно воцариться надо всем, мир остановился бы, стал бы ужасно скучен. Поэтому разуму так важно чувствовать свои границы, оставаться открытым собственным противоположностям — эмоции и воображению, то есть тем стихиям предсознательного, досознательного, которые романтики, наверное, не открывают, но впервые делают предметом исследования.

Их понимание человека — это некое подвижное единство, непрестанное становление, усиленное самовопрошание и, я бы сказала, самопревосхождение. Это понимание человека будет одним из самых ценных подарков от романтизма ХХ веку. Зигмунд Фрейд ради этого будет внимательно читать Гофмана, а его французский продолжатель Жак Лакан будет проводить интереснейшие семинары по прозе Эдгара Аллана По.

Важно сказать про еще одно любопытнейшее открытие романтизма — иронию,

Я думаю, что это открытие или изобретение романтизма, потому что в романтизме ирония — это куда больше, чем просто риторический прием. Это именно установка сознания на непрестанную полемику с самим собой, по-немецки Selbstpolemik. Это способ удержания и внутреннего мира, и художественной формы в незавершенности, открытости непредсказуемому изменению.

У Фридриха Шлегеля образец иронии — это клоун, который выступает на арене в паре с канатоходцем. И выглядит это шоу смехотворно: клоун идет по канату так неловко, так неумело, что вот-вот упадет. Это будто бы отрицание акробатического искусства, но, как разъясняет Шлегель, одновременно оно же являет собой его высшую степень, поскольку, чтобы изображать смертельный риск, которому подвергает себя неумеха, нужно быть сверхвиртуозом.

Ирония — это непрестанное самопародирование, ирония — это буффонада духа, способность и готовность бесконечно возвышаться над собственной ограниченностью. И в иронии надо участвовать. Когда мы читаем историю кота Мурра Гофмана, читаем о высокой страсти музыканта Крейслера, а вперемежку с этим — о любовных томлениях кота и все время замечаем ироническое эхо, проскальзывающее между двумя этими пластами, мы ответно формируем в себе такое же ироническое, противоречивое, сложное сопереживание жизни.

Но так случается, если мы читаем именно так, как эта книга хочет быть прочитанной. Это важный момент, потому что романтический текст предполагает именно вовлеченное, активное чтение, чтение творческое, но и критическое, а вовсе не самозабвенное. Молодой Уильям Вордсворт разъясняет с некоторой подковыркой, что стихи не могут читать себя сами и читатель не может передвигаться по тексту наподобие индийского принца или генерала, раскинувшись в паланкине, не может переноситься с места на место, как мертвый груз. В идеале читатель — попутчик, спутник. Он идет с поэтом шаг в шаг, в какие бы дебри тот ни направлялся. И в идеале он может превзойти самого автора талантливостью.

Уж сколько написано про романтическое одиночество, но будем помнить о том, что любое романтическое повествование, и часто очень эксплицитно, — это внутренний диалог. И эта беседа с самим собой зачастую сопровождается настойчивым интересом к Другому, поэтому совсем не случайно романтики все время стремились объединяться в

Как правило, эти объединения были очень недолговечны, но остро необходимы в моменте, потому что они были теплицами, в которых новое взращивало себя. В кружке можно было, как выражались те же немцы, симфилософствовать, то есть философствовать вместе, или симпоэзировать, творить поэтическое вместе. Это состояние совместного творчества романтики ценили, как мало кто до или после них.

Это ведь действительно счастливейшее состояние: моя мысль электризуема, возбуждаема, побуждаема, дополняема мыслью Другого. Получится ли в итоге высказывание совершенным или завершенным, оказывается не важно. Кому высказывание принадлежит, тоже оказывается не важно. Вот что заявляет Новалис:

«Кто не обращается с каждой чужой мыслью как со своей, а с каждой собственной — как с чужой, тот не настоящий ученый. <…> Для подлинного ученого нет ничего своего и ничего чужого».

Это очень опасная мысль. Если понимать буквально, то это фактически оправдание плагиата. Но в

Для романтиков принцип безостановочного движения, бесконечного открывания себя Другому — это принцип, который реализуется в интеллектуальном, художественном творчестве, в общественной и частной жизни. Например, для двадцатилетнего Шелли невыносимо, чтобы в романтическую утопию, в чувства к возлюбленной проник червь собственнического эгоизма. И мы читаем:

Напрасно мне твердила эта рать,

Что должен я меж всех людей избрать

Любимую иль друга, а иных

(Хотя немало есть и среди них

Достойных дружбы и любви) навеки

Из сердца выбросить… Из поэмы Шелли «Эпипсихидион». Если вы знаете, кто автор перевода, — срочно напишите нам на arzamas@arzamas.academy.

Не мог он выбросить других из сердца, и для Шелли это обернулось драмой, скандалом, публичным остракизмом, даже изгнанием из родной страны, и вряд ли дело могло повернуться иначе. Можно виноватить его в чрезмерной возвышенности над прозой человеческих отношений, можно сочувствовать ему как заложнику слишком требовательного идеала, но, так или иначе, с его стороны и со стороны других его собратьев и, кстати говоря, сестер это был сознательный выбор, сопряженный со знанием рисков.

И неудивительно, что раз жизни романтиков были прерывисты, то творческие проекты их тоже имели вид фрагментов, но, наверное, именно беззащитной и беспомощной фрагментарностью они более всего и вдохновляют. С этим связан, наверное, самый главный тезис, который я припасла под конец своей речи.

У Новалиса есть повесть — незаконченная, как практически все, что он написал — под названием «Ученики в Саисе». Где находится или находился Саис, когда туда дошли ученики, неизвестно и в данном случае неважно. Важно, что они приходят в Саис в надежде постичь тайну мирового единства и оказываются до крайности удивлены уроком. Жизнь Вселенной — это вечный тысячеустный разговор. Примерно такова суть этого урока, и значительная часть повести строится именно как разговор, как собеседование, как дискуссия, которая ошеломляет учеников — а в роли ученика оказывается и читатель — нестройностью и непривычным многоголосием.

Я процитирую из Новалиса: «С боязнью слушает ученик перекрестные голоса. Каждый ему кажется правым, и необычайное смятение овладевает его душой». В своем смятении ученики обращаются к учителю со вполне понятной и законной просьбой сказать с определенностью, что правильно, какая из противоречащих друг другу истин все же истиннее других. Но оказывается, что романтический учитель видит свое призвание совсем не в том, чтобы давать ясные ответы. Он отвечает, что его дело — будить в юных душах различное чувство природы, упражнять его, изощрять и сочетать с другими способностями. Все это затем, чтобы душа постепенно изжила в себе растерянность, исполнилась всезрящей и ясной веселости, то есть творческой свободы.

Большой вопрос, считать ли такую педагогику утопической, сомнительной и, может быть, даже вредоносной или, наоборот, в высшей степени практичной, потому что чем сложнее мир, тем невозможнее в нем освоиться без того, что у Новалиса называется всезрящей веселостью, то есть без доверия собственной творческой силе и доверия Другому.

Исторический романтизм, или романтизм в узком смысле, начался на рубеже ХVIII–XIX столетий и кончился примерно два века назад. Но в

Я думаю, что нашему времени особенно созвучен романтический культ воображения, а также романтический культ сообщительного творчества, сотворчества. Созвучен и опыт дерзкого, зачастую рискованного пересмотра границ между разумом и эмоцией, между вымыслом и реальностью, между высоким и низким, между серьезным и игровым. Поэтому драмы романтиков в любом жанре: драматургическом, или романном, или лирическом, драмы прожитые или сочиненные, — сегодня открываются новому пониманию, и через них мы наново понимаем себя.

Разговор о любом историческом явлении логично начать с вопроса о его хронологии. И относительно музыкальной культуры романтизма мы сразу же сталкиваемся с некоторыми трудностями определения того, что касается начала музыкального романтизма. В

Что же касается музыки, то это искусство исторически всегда несколько отстающее от смежных областей искусств, здесь происходит то же самое. Это могут быть 10-е, 20-е, 30-е годы XIX века, но для каждой отдельно взятой европейской страны здесь будут свои особенности и свои оговорки. И если приблизительно ясно, что музыкальный романтизм начинается в начале XIX века, сменив собой искусство классицизма, то все-таки не вполне ясно, когда он закончился и закончился ли в полном смысле слова. И завершился ли музыкальный романтизм даже сегодня, сказать с уверенностью нельзя.

Дело в том, что романтизм во многом остается искусством современности, и музыкальный романтизм в первую очередь — даже не литературный, не живописный, не любой другой, — поскольку он определяет звуковой мир современности. Шуберт, Вебер, Беллини, Доницетти, Шуман, Мендельсон, Шопен, Глинка, Берлиоз, Верди, Лист, Вагнер, Брамс, Мусоргский, Бородин, Чайковский, Римский-Корсаков, Малер, Рахманинов — сочинения этих композиторов-романтиков составляют основу современного оперного и концертного репертуара, невзирая на то, что сами они давным-давно оставили этот мир и, казалось бы, никакого отношения к современной культуре иметь не должны.

Но еще интереснее то, что значительная часть музыки, которая создается сегодня, в частности популярная, массовая музыка, говорит на языке романтизма с помощью его мелодических оборотов, его гармонических созвучий, в

Возникает вопрос, почему это положение до сих пор не меняется, ведь многие измы, в том числе в музыкальном искусстве, уже давно утратили свое влияние на нас, а романтизм остается. Я думаю, ответ заключается в том, что далеко не каждая художественная эпоха говорит о человеке и обращается к нему, а романтизм избрал своей темой именно человека. Движение к дегуманизации искусства, о котором много написано и сказано и разговор о котором продолжается, наметилось в начале ХХ века, и оно было, в частности, ответом на крайности романтизма, полемикой с ним. Это движение означало отход от темы человека, от его психологического исследования в сторону исследования иных законов и феноменов бытия, лежащих за пределами человеческого мира.

А человеку, зрителю, слушателю

Такова, в сущности, сверхзадача этого художественного направления, причем достижение этой задачи обеспечено тем, что романтик говорит о самом себе, что он сам оказывается в центре своего искусства и слушатель, читатель или зритель неизбежно видит образ главного героя через призму авторского отношения. В результате каждый отождествляет себя с ним.

Вот чем для нас сегодня остается романтизм, и вот чем остаемся мы для романтизма — полем приложения его сюжетов, его образов, его красок и интонаций, которые отзываются нашими собственными ощущениями и воспоминаниями. Поэтому и сегодня романтизм — одно из наиболее живых и действенных явлений всей истории мирового искусства. Это утверждение в особенности справедливо для романтической музыки, которая до сих пор не покидает нас в нашей повседневности.

И все-таки основной список композиторов-романтиков, который я привела, ограничен XIX веком, и в нем единственным автором, работавшим уже в ХХ веке, стал Сергей Васильевич Рахманинов. Рахманинов умер в разгар Второй мировой войны, и в его последних сочинениях можно усмотреть жест прощания последнего романтика. Но все же это скорее исключение: все остальные великие романтики принадлежат XIX веку, который, возможно, закончился не по календарю, а с началом Первой мировой войны.

Сам XIX век в музыкальном искусстве с уверенностью можно называть веком романтизма. Бетховен, которого принято относить к искусству венского классицизма, но который на самом деле уже забегает вперед, в новый век, в новое искусство, одновременно в 1820-х годах замыкает историю так называемой венской классической школы и завершает триаду, образованную вкупе с Гайдном и Моцартом. Но он целым рядом черт своей личности и творчества отвечает основным характеристикам нового романтического искусства. Закрывая эпоху венского классицизма, Бетховен, в сущности, открывает век европейского романтизма.

О том, насколько определяющим является романтический вектор мироощущения для этого века, свидетельствует судьба и других измов в музыкальной культуре этого времени. Практически до конца XIX века мы не обнаружим в европейском музыкальном искусстве таких хронологических зон, которые по своим свойствам не соотносились бы с романтическим мироощущением, таких измов, которые не были бы затронуты присутствием романтического.

И поэтому можно с уверенностью сказать, что музыка претендует на то, чтобы называться главным из романтических искусств. Сам XIX век выдвинул ее на первое место как наиболее точное выражение духа романтизма. Он присвоил ей этот статус своего рода космической субстанции, олицетворяющей наиболее прочную связь человека с мирозданием. Согласно романтическим воззрениям, благодаря музыке судьба человека становится частью гармонии сфер.

И это напрямую связано с еще одним свойством музыки романтизма, из-за чего она приобрела столь широкую аудиторию, а вместе с ней — и такое влияние. Это ее центробежность. Она не направлена на саму себя, на постановку и разрешение узкотехнических, узкомузыкальных задач. Она не замыкается в себе, а активно вступает в союз искусств и в диалог с ними. Более того, в этом союзе оказываются и философия, и история, и литература, которую важно упомянуть, раз уж язык не определяет ее как искусство. Романтическая музыка даже посягает на то, чтобы стать частью самой жизни, влиять на нее, менять ее, тем самым предвосхищая и формулируя будущие задачи искусства модерна.

Задача жизнетворчества — это то, что роднит романтизм и с античным прошлым, и с модернистским будущим. Воплощение этой задачи напрямую связано с формированием новой человеческой личности. Ее олицетворением становится автор романтизма, созидающий свой образ сам. Точная формула Николая Гумилева — поэт должен «выдумать себя» — есть порождение романтизма. Автор становится главным героем романтического искусства, и в результате продуктом романтического жизнетворчества является личная мифология художника. Берлиоз, Шуман, Шопен, Лист, Верди, Вагнер — каждый из них в той или иной степени создает свой образ в искусстве.

Начинается это с Бетховена. Именно с ним в музыку пришло «я». Бетховен определяет переход от классицизма с его нормативностью и объективизмом высказывания к подчеркнутой субъективности и всевластию автора. Личное оказывается поводом для создания музыки, ее внутренней темой. Эта личная подоплека порой выводится на поверхность, становится программой отдельных сочинений и всего творчества.

Материалом бетховенской художественной мифологии послужила глухота композитора и история его борьбы с судьбой за право быть музыкантом. Знаменитый авторский комментарий — «Так судьба стучится в дверь» — к главной теме Пятой симфонии Бетховена, к ее эпиграфу, на века определил основной образ его музыки и наше понимание ее скрытых сюжетов. Послушаем начало Пятой симфонии:

Во многом именно Бетховен задал вектор движения романтического направления в музыке, которое определялось созданием этих личных художественных мифологий. И это было настолько важным для всего романтического направления, в частности для музыкантов, что даже чрезвычайно любимого и почитаемого Моцарта, который не дожил до эпохи романтизма, романтики задним числом наградили мифологией непонятого гения, преждевременно ушедшего и погибшего при трагических, фатальных обстоятельствах, которую они сами создали.

Ярчайший образец подобной романтической мифологии — творчество Гектора Берлиоза. Оно целиком представляет собой один громадный метатекст, где неразрывно связаны его биография, преподнесенная молодым еще автором читателям в виде мемуаров, и его музыкальные сочинения на самые разные темы.

В 1830 году в Париже прозвучала Фантастическая симфония Берлиоза — его opus magnum, главное сочинение жизни. Она же стала и музыкальным манифестом французского романтизма. Фантастическая симфония Берлиоза — это публичная исповедь. Герой симфонии — сам композитор. Героиня — его недостижимая возлюбленная, изменчивый образ которой пытается понять герой. Желая покончить с собой от неразделенной любви, он принимает яд и погружается в наркотические сновидения. Послушайте сейчас самое начало Фантастической симфонии Берлиоза:

Премьера симфонии стала публичным признанием Берлиоза в любви к актрисе английской шекспировской труппы Гарриет Смитсон, с которой он даже не был знаком лично — он видел ее только на сцене в образах Джульетты, Беатриче Имеется в виду героиня пьесы Шекспира «Много шума из ничего»., Дездемоны. Так в кого был влюблен Берлиоз — в Гарриет Смитсон или в героинь Шекспира? Жизнь, которая их свела, а потом развела, подтвердила правоту второго предположения.

И сама музыка с ее краткой обнародованной литературной программой подтверждает, что за музыкальными перипетиями этой симфонии стояли шекспировские сюжетные мотивы и, возможно, в большей степени — «Фауст» Гете. Герой симфонии — он же композитор — примеряет на себя образ Фауста. Возлюбленная в его опиумных видениях — то красавица-искусительница, то несчастная Гретхен, то ведьма. Послушайте сейчас фрагмент вальса из Фантастической симфонии Берлиоза, в котором в очередной раз запечатлен образ его возлюбленной:

Перед нами идеальный образчик романтической музыки. В ее центре — сюжетный мотив «любовь-смерть». Герой в сновидениях убивает не себя, а возлюбленную, но после его казни происходит новая встреча с ней на кладбище в ночь шабаша. У героя нет своего музыкального мотива, но зато неуловимый образ возлюбленной наделен лейтмотивом, идефиксом Идефикс — идея фикс, навязчивая идея. героя, проходящим через всю симфонию и бесконечно изменчивым. Таким образом мы как бы проникаем в бессознательное автора-героя, где в образах пасторальной природы, в которой он, подобно Фаусту, пытается найти успокоение, присутствует божественное и где присутствует дьявольское, в которое Фауст тоже погружается без остатка. Сейчас прозвучит фрагмент из сцены в полях Фантастической симфонии Берлиоза:

Это музыка, вырастающая из литературы и одновременно из жизни, превращенной композитором в литературу в собственных мемуарах. Это музыка, претендующая на то, чтобы стать и литературой в своей сюжетности, и живописью в своей изобразительности, и моделью мироздания в своих странствиях между небом, чистилищем и адом, и, наконец, даже самой жизнью.

Любая романтическая музыка стремится перерасти искусство звуков, стать

Программность в данном случае влияет даже на свойства мелодии. Образ возлюбленной, который все время меняется в сознании главного героя, все время преображается и для слушателей. Причем мотив, сложенный из одних и тех же нот и ритмов, претерпевает метаморфозу от идеально прекрасного до ужасающе безобразного и искаженного, гротескного. Это искусство предельных контрастов, диапазоном которых оно хочет отразить всю безбрежность человеческой жизни.

То, что Стендаль предложил в одной из его важнейших работ 1820-х годов поменять классициста Расина на «варвара» Шекспира, — это тот эстетический выбор, который решительно делает романтический театр, а за ним и музыка. Поэтому финал Фантастической симфонии — пятая часть, сцена шабаша — так живо напоминает о шекспировских ведьмах, как бы адресуя к знаменитой фразе из «Макбета»: «Жизнь — это история, рассказанная идиотом, полная шума и ярости, но лишенная всякого смысла». Сейчас мы послушаем фрагмент финала Фантастической симфонии — «Сон в ночь шабаша»:

У Фантастической симфонии есть подзаголовок — «Эпизод из жизни артиста». Можно перевести его и как «Эпизод из жизни художника». И это тоже программное название. В основе этой партитуры — мифология художника-творца. Она включает в себя миф любви, которая является центром и целью мироздания, и миф искусства, которое своей бесконечностью преодолевает конечность жизни и смертную природу человека. Типичнейшее сочетание для романтической музыки.

Коллизия недостижимости любви унаследована ею от позднесредневековой и раннеренессансной куртуазной лирики. Абеляр, Данте, Петрарка, трубадуры и миннезингеры, скандинавский эпос и Боттичелли создали вечный сюжет о далекой возлюбленной. Она может быть рядом, но до нее не дотянуться, и она будет неизбежно утрачена. Мотив «смерти в любви», воссоединения возлюбленных в смерти или того, что психоаналитиками ХХ века будет охарактеризовано как неразрывная связь эроса и танатоса, станет центральным для музыкального романтизма.

По-своему его воплотит Верди в финалах «Риголетто», «Аиды» или «Отелло», Чайковский в симфонической фантазии «Ромео и Джульетта» или в «Пиковой даме» и многие другие. Но законченное музыкальное выражение под названием «Liebestod» («Любовь-смерть»), вошедшее в историю, дал ей Вагнер в опере «Тристан и Изольда». И мы сейчас послушаем фрагмент «Смерть Изольды» из оперы Рихарда Вагнера:

Соединение героя с романтической возлюбленной возможно лишь на небесах, но чаще всего герою путь туда заказан. Человек романтизма греховен, он мечется между божественным и дьявольским в своей изначальной природе, и это тоже роднит его с нами. Романтизм принадлежит фаустианской эпохе, если воспользоваться определением мыслителя ХХ века Освальда Шпенглера. Герой Гете наиболее точно выражает внутреннюю коллизию жизни романтического героя.

Фаустианскую подкладку мы обнаруживаем в самых разных сочинениях музыкального романтизма. Под это определение подпадают многие персонажи опер от Вебера до Вагнера, но и без участия слова она различима в других жанрах. Музыкальный язык романтизма приобретает такую степень выразительности, что он как бы подспудно несет в себе словесное содержание, философские смыслы. В конечном счете он взывает к слову.

Так, на роль одного из самых фаустианских сочинений музыкального романтизма выдвинулась си-минорная соната Ференца Листа для фортепиано. Уже в начальных интонационных формулах, которые в ней используются, возникают мотивы нисхождения в ад, мистического стука, ассоциирующегося с пробуждением нечисти, и неистового протеста мятущейся, не находящей покоя души.

Этот комплекс интонаций, подобно формуле, дает концентрированное выражение музыкальной фаустианы. На одном ее полюсе — образ Мефисто, неотступного спутника героя, как он помнится по великой поэме Гете. На другом — идеальное вечно женственное, и это тоже взято оттуда. Это недостижимая цель, к которой всегда устремлен герой. И мы сейчас послушаем начало Сонаты си минор для фортепиано Ференца Листа:

Романтическая мифология становится прочной опорой для создания совершенно оригинальных и легко опознаваемых слухом музыкальных миров. Автор в романтизме сам создает свой образ, претендуя на абсолютную его оригинальность. Спрашивается, как же это сделать, если у музыки, в сущности, нет для этого средств? Она ведь лишена такого приема, как речь от автора.

Заменой этому становится акцентирование индивидуальных примет собственного музыкального языка у каждого из великих композиторов. В отличие от композиторов исторических стилей, которые предшествуют романтизму, и тех стилей, которые следуют за ним, крупнейшие композиторы этой эпохи очень сильно отличаются друг от друга по своему типу высказывания. И у нас есть хорошая новость для наших слушателей: их музыку легко узнать.

Очень трудно отличить друг от друга мастеров Ренессанса и, как правило, композиторов барокко — за исключением, может быть, Баха. Очень трудно отличить друг от друга венских классиков конца XVIII века, например Гайдна от Моцарта или, что еще курьезнее, Моцарта от Сальери. А в начале ХХ века Арнольд Шёнберг вообще захотел решить задачу создания универсального для всех языка путем изобретения техники додекафонии. К тому же результату приводит использование серийности, алеаторики Алеаторика (от лат. alea — «игральная кость», «жребий») — метод композиции, допускающий импровизацию. и других наиболее распространенных композиционных техник ХХ и XXI веков.

Задача романтизма была принципиально иной — найти абсолютную оригинальность высказывания. И вот уже с Бетховена и после него мы легко начинаем распознавать музыку романтиков. Можно сказать, что масштаб композитора-романтика по умолчанию определяется степенью оригинальности его языка, тогда как для поколений предшественников главным требованием было идеальное соответствие нормативу.

Таким высочайшим воплощением норматива было, например, искусство Джоаккино Россини, ставшее обобщением всех важнейших приемов и принципов искусства бельканто, прекрасного пения. Можно сказать, что он это как бы приватизировал, сделал все достижения предшественников своими, и теперь они существуют под знаком его стиля. Но, столкнувшись воочию с новой романтической эпохой, с ее отличающимися законами, Россини не пожелал в нее влиться. Он написал одну-единственную романтическую оперу «Вильгельм Телль», победил, доказал и после этого покинул поле брани, не желая сражаться с романтиками.

Стилю романтизма присущи некоторые общие черты, как, например, повышенная эмоциональность высказывания, или предельные контрасты выражения — от тишайшего пианиссимо к громоподобному фортиссимо, от предельно медленных темпов к головокружительно быстрым, — или свобода мелодического высказывания, никак не ограниченная рамками заданных структур и нарушающая обязательность симметрии, периодичности, или яркость и непредсказуемость гармонических и тембровых эффектов, фантазийность форм. Помимо этой опознаваемости стиля эпохи, есть еще обязательная узнаваемость стиля конкретного автора, к которой в своем искусстве стремился любой романтик.

Основа эстетической оценки художественного явления в этом искусстве — «лица необщее выраженье», как говорил поэт-современник Баратынский. И, как сказал другой великий поэт этой эпохи, Пушкин — а и Баратынский, и Пушкин, имели прямое отношение к романтизму, — художника нужно «судить по законам, им самим над собою признанным».

Это самовластие художника сказывается на конструктивных принципах, на форме — ее можно ломать под себя, под индивидуальные задачи высказывания. Появляется поэмная форма, одночастная форма, которая вбирает в себя все части цикла. Нарушается норматив количества частей в симфоническом или сонатном цикле. Но это сказывается и на технических нормах, на своего рода композиторском техзадании. Россини или Моцарт ощущали себя портными для исполнителей, в особенности для певцов: они писали для конкретных исполнителей с учетом их физиологических особенностей.

А вот Бетховен в ответ на то, что ему пеняют на неисполнимость скрипичной партии, уже говорит, мол, плевать я хотел на вашу скрипку. И инструментальный тип мелодики его вокальных партий, крайне неудобный для исполнения, подтверждает, что он, в

Постепенно совершается переход от написания музыки для определенных исполнителей, прежде всего музыки оперной, к работе на издательство. Если раньше композитор писал по заказу театра на конкретный состав и эта партитура становилась собственностью этого театра, то приблизительно со времени Верди композиторы начинают писать уже для издательств, предполагая, что сочинения при этих технических задачах будут выполнять совершенно разные исполнители с разной технической оснащенностью, с различными возможностями.

Но даже если мы вернемся всего на шаг назад (а для истории эти два-три десятилетия — минимальный срок), то мы столкнемся с той ситуацией, что Бетховен, который как будто бы еще работает на мецената-заказчика, уже освобождается от требований заказа. Он выговаривает себе право на творческую независимость у истории. Переход к романтизму осуществляется и тем, что композиция перестает быть службой — она становится

Перелом этот совершился во всех сферах жизни после Великой французской революции. Новая социальная действительность привела к появлению новой аудитории. Ее определяли уже не аристократы с их утонченным вкусом и обширными познаниями в области различных искусств, а нувориши, «новые богатые», буржуазия — потребители искусства, мало подготовленные к встрече с ним, люди с большими запросами, но со скудным багажом знаний в этой области. Новой публике, которая не являлась образованным экспертным сообществом и была не в состоянии разбираться в тонкостях искусства, требовались более простые и сильные эмоции. Не правда ли, в этом есть

Поколение, пережившее ужасы революции и Наполеоновских войн, несколько экономических катастроф, новых восстаний и революций, сопровождавших европейскую историю в течение всего XIX века, а в конечном счете и полное перерождение всей жизни, можно взволновать только новой степенью еще невиданных ранее художественных потрясений. И в то же время такой слушатель-неофит в первую очередь отзывается на узнавание в искусстве самого себя, своего эмоционального опыта. Перед искусством он непроизвольно выдвигает требование мимесиса, может быть и не подозревая о существовании такого понятия, то есть такого подражания природе, которое обеспечило бы необходимый контакт с новой аудиторией.

Эти ножницы между требованием выражения сверхчеловеческого в искусстве и «слишком человеческого», как говорил Фридрих Ницше, создали особую ситуацию в романтической музыке. Возникла специфическая позиция романтизма между антимещанством и мещанством. С одной стороны, одним из ранних манифестов немецкого романтизма становится шумановский «Давидсбунд» «Давидово Братство» (нем. Davidsbund) — музыкальное братство, придуманное в 1833 году Робертом Шуманом, которое должно было противостоять филистерским взглядам на искусство. — манифестированное противостояние настоящих музыкантов толпе филистеров. Роберт Шуман пишет об этом сообществе настоящих музыкантов в своих статьях и делает его представителей героями своих произведений. Сам же он раздваивается в этих сочинениях в образах Флорестана и Эвсебия, воплощающих контрастные стороны его натуры. Давайте сейчас послушаем фрагмент из шумановского цикла для фортепиано «Карнавал»:

Но это романтическое сообщество истинных художников существует только в воображении самого композитора, Шумана. Перед нами еще одна мифология, типичная для музыкального романтизма, — мифология романтической дружбы. Ее порождением являются и шумановское, и шубертовское творчество, и знаменитый кружок русских музыкантов под названием «Могучая кучка».

По выражению Гофмана, который известен как выдающийся писатель романтизма, но который был и одним из первых композиторов-романтиков, мир романтизма делится на музыкантов и, может быть, на хороших людей, но, как он писал, «совсем не музыкантов». И этот музыкальный мир в своем противостоянии обыденности — а у Гофмана одним из центральных образов становится музыкант Крейслер, и на этом противостоянии строятся многие коллизии — выдвигает на первый план фигуру не просто творца музыки, но фигуру виртуоза. Виртуоз — это своеобразная пифия, созидающая музыку не в кропотливом усердии, а в мистическом порыве. Виртуоз, в сущности, сам является воплощением музыки, подобно тому, как живым воплощением поэзии являлся пушкинский импровизатор из «Египетских ночей». И мы сейчас послушаем фрагмент из каприсов Паганини:

Виртуозы были и раньше, и культ виртуоза тоже начался не в романтизме, но именно романтизм делает из него художественного персонажа, подчиняя все черты сценического и человеческого образа виртуоза свойствам его музыки. Его также наделяют чертами типичного романтического героя — того же Фауста, чья душа становится ареной битвы Бога и Сатаны. Так, Паганини подозревали в продаже души дьяволу, а на роль его бессмертной возлюбленной назначали его скрипку. Это, в сущности, вполне гофмановский сюжет, порожденный новыми отношениями артиста и публики.

Впервые именно в связи с виртуозами-романтиками возникает феномен массового искусства, поскольку виртуозы выходят из аристократических салонов к новой аудитории, в новые большие залы, повсеместно строящиеся в это время. Их биографии и концерты теперь становятся ежедневный хлебом журналистов, газетной хроники и светских новостей. Парадокс этого схождения высокого и массового искусства в том, что неистовый романтизм виртуозов предъявляет сверхвозможности человека, его космическую ипостась, но одновременно виртуоз хочет быть понятым и принятым той обывательской массой, которой себя противопоставляет на концертной эстраде или театральных подмостках. Отсюда и роль литературной программы, которой снабжается, например, сочинение без слов. Отсюда же и возросшее значение поэтического текста в музыке романтизма, и выдвижение на первый план общественного интереса оперного искусства.

Романтизм в лице виртуоза демонстрирует некие сверхвозможности человека. Он укрупняет масштаб феномена человека и человеческого, но его открытая эмоциональность находит отклик в любом человеке, а следовательно, этот любой начинает отождествлять себя с явлением сверхчеловеческого, он как бы вырастает в собственных глазах. Так возникает и оттачивается знакомая нам конфигурация — звезда, вознесенная на эстраду, и волнующееся море неистовствующей толпы у ее ног. Эта конфигурация приобрела в современной массовой культуре нестерпимо пародийные черты, но пародирует она ту коллизию, которая возникла тогда, в XIX веке.

Также возникает и «снижение», травестирование романтического: от бунтарского, титанического, богоборческого — к массовости, к упрощению сложных тем до уровня понимания и приятия обывателя. Романтизм очень часто оказывается на этой грани, и при этом массовый вкус паразитирует на полярном — виртуозности и космичности, известном свойстве романтического искусства. Очень нередко, в особенности в начале пути, оно выражалось подчеркнуто бесхитростными способами, максимально упрощая языковую сложность, достигнутую предшественниками.

Но за этой простотой подразумевалась символическая глубина, как это происходит в живописных полотнах Каспара Давида Фридриха. Так, на языке песни было произнесено то главное, что принес в музыку Шуберт, а на языке народного танца — то, что принес Шопен. В обоих случаях эта безыскусность воплощала образы детства, душевной чистоты, нетронутости, а вторжение драматических и трагических мотивов в этот мир становилось синонимом изгнания из рая. Сейчас мы послушаем Мазурку до-диез минор Шопена:

Музыка романтизма, как никакая иная, способна подарить нам целые миры наших же собственных воспоминаний, раздвигая их горизонты до общечеловеческого масштаба. Превращение глубоко личного во всеобщее стало тем делом, с которым романтическая музыка справилась с особой глубиной и силой. Необыкновенная многогранность ее художественных средств привела к тому, что мы до сих пор вчитываем в нее все новые и новые смыслы, через которые постигаем нашу собственную жизнь. Наш сегодняшний разговор о музыкальном искусстве романтизма мы закончим тем, с чего это явление начиналось, — музыкой Шуберта:

Кроме того, в аудиолекции были использованы музыкальные фрагменты:

— Людвиг ван Бетховен, Симфония № 5. Исполнение: Royal Concertgebouw Orchestra, дирижер Эрих Клайбер. Фонограмма: Radio Netherlands Music.

— Гектор Берлиоз, Фантастическая симфония. Исполнение: Павел Коган, Московский государственный симфонический оркестр. Фонограмма: Московская государственная академическая филармония.

— Рихард Вагнер, опера «Тристан и Изольда». Исполнение: Маргарет Прайс (сопрано) и Staatskapelle Dresden, дирижер Карлос Клайбер. Фонограмма: SILEN.

— Франц Лист, Соната си минор для фортепиано. Исполнение: Эмиль Гилельс. Фонограмма: фирма «Мелодия».

— Роберт Шуман. «Эвсебий» из цикла «Карнавал». Исполнение: Эмиль Гилельс. Фонограмма: фирма «Мелодия».

— Николо Паганини, Каприс №5 до минор. Исполнение: Ицхак Перлман. Фонограмма: EMI.

— Фридерик Шопен, Мазурка до-диез минор, соч. 63, №3. Исполнение: Евгений Кисин*. Фонограмма: фирма «Мелодия».

— Серенада «Leise flehen meine Lieder», музыка Франц Шуберт, слова Людвиг Рельштаб. Исполнение: Дитрих Фишер-Дискау и Джеральд Мур. Фонограмма: Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg.

*Признан иностранным агентом.

Разговор о романтизме в изобразительном искусстве я начну с двух эпиграфов, которые имеют отношение вовсе не к живописи, графике или скульптуре. В 1824 году Петр Вяземский написал Василию Жуковскому:

«Романтизм, как домовой: многие верят ему; убеждение есть, что он существует, — но где его приметы, как обозначить его, как наткнуть на него палец?»

Это блестящее описание неопределенности не только термина, но и самой ситуации с романтическими художествами. И, как я постараюсь показать в своем разговоре, единого романтизма в изобразительных искусствах, наверное, не было — были романтизмы. Как можно, например, поставить рядом Делакруа и Фридриха? Что их объединяет на уровне поэтики, кроме того, что оба пользуются кисточкой, которую макают в масляные краски? В общем, практически ничего. А вот на уровне эстетики они действительно принадлежат к некой большой целостности, которую мы попытаемся описать.

Второй эпиграф — это написанное летом 1825 года ироническое послание «К Родзянке» Александра Сергеевича Пушкина, которое начинается так:

Ты обещал о романтизме,

О сем парнасском афеизме

Потолковать еще со мной.

Как часто бывает у Пушкина, это абсолютно литая формулировка, бьющая точно в цель: романтизм — не что иное, как парнасский атеизм, то есть, на мой взгляд, отрицание единых законов художества. На смену одной красоте приходит много красот. Протеистичность романтизма, невозможность его уловить, — принципиальная особенность, и в изобразительных искусствах она, может быть, видна едва ли не лучше, чем в искусствах словесном, музыкальном, театральном и других.

И еще одна оговорка: любой разговор такого концентрированного рода требует генерализации. Но надо очень четко осознавать, что любое жесткое утверждение, которое я сделаю, содержит полстраницы исключений, как в английской грамматике. Более того, в очень большой степени романтизм, возможно, — искусство исключений. Делакруа не создал школу, но подлинное наследие Делакруа — это Эдуард Мане, импрессионизм и постимпрессионисты.

В отношении изобразительных искусств, как и в отношении других областей творчества и жизни, можно говорить о базовых романтических началах: о приоритете чувства над разумом, о понимании жизни, природы, истории как стихии страсти, об интуиции, о прозрении как основной форме познания и творчества. Внешний мир во многом является либо манифестацией скрытых от нас подлинных начал: божественных, мистических и так далее — либо проекцией душевного состояния художника и зрителя.

В романтизме одна универсальная норма сменяется множеством индивидуальных концепций, при этом в нем идут непрекращающиеся попытки породить новую универсальность, а в изобразительном искусстве — новый стиль или Gesamtkunstwerk, интегральную художественную целостность. И это уничтожение нормативности прямо связано с расширением границ допустимого в искусстве, не имевшего прецедентов в творчестве прошлых столетий. Эти принципы в той или иной степени можно проследить в произведениях, о которых мы будем говорить, но языки для выражения этого комплекса представлений в романтизме крайне разнообразны. Скажу еще раз: нет романтизма, но есть романтизмы.

В пределах искусствоведческой номенклатуры назвать романтизм стилем будет грубой ошибкой именно потому, что единой поэтики он не сформировал. Принято и очень удобно рассматривать романтизм в искусстве как жесткую альтернативу неоклассицизму XVIII столетия с его античным идеалом, гармонической, замкнутой в себе структурой, уравновешенной композицией, нейтральным колоритом и благородным, чаще всего трагическим, сюжетом. Все это Иоганн Иоахим Винкельман Иоганн Иоахим Винкельман (1717–1768) — немецкий искусствовед, основоположник современных представлений об античном искусстве и археологии. в свое время определял как главную отличительную черту, общую для греческих шедевров. Он имел в виду благородную простоту и спокойное величие.

Я думаю, такая схема восходит к периоду самоутверждения французского поколения романтиков 1820-х годов, когда в пространстве художественной выставки и на театральных подмостках отчетливо оформился конфликт классицистов и романтиков, кульминацией которого стал салон 1824 года — салон романтической битвы, где наглядно столкнулись две концепции: романтическая, олицетворенная Делакруа, и академическая, классицистическая, представленная Энгром. Они же столкнулись и на премьере трагедии Виктора Гюго «Эрнани» зимой 1830 года Пьеса, поставленная накануне Июльской революции 1830 года, воплощает торжество романтизма над классицизмом. Главным персонажем вместо античного героя становится разбойник Эрнани, выступивший против короля, во главу угла ставятся бунтарские идеи и свободолюбие — и публика принимает постановку бурными аплодисментами, а в предисловии к «Эрнани» сам Гюго напишет: «Новому народу нужно новое искусство»..

Но такая схема не позволяет нам понять, откуда романтизм вырос, и очень серьезно его упрощает. Формирование романтизма — это долгий и охватывающий последние десятилетия XVIII века процесс и в эстетике, и в словесности, и в изобразительных искусствах.

Обратим внимание на то, когда выходит манифест неоклассицизма, трактат Винкельмана «Мысли о подражании греческим произведениям в живописи и культуре», и когда появляется важнейшее для контекста формирования романтизма «Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» ирландца Эдмунда Бёрка. Книга Винкельмана выходит из печати в 1755 году, а трактат Бёрка — в 1757-м, то есть на самом деле идеология двух антагонистов формируется параллельно.

Почему нам важен небольшой трактат Бёрка? Описывая и концептуализируя понятие возвышенного, sublime, Бёрк придает современный характер категории, известной со времен античности. Он пишет:

«Аффекты, относящиеся к самосохранению… вызывают восторг, если у нас есть идея неудовольствия и опасности, но сами мы в действительности не находимся в таких обстоятельствах. <…> Все, что вызывает этот восторг, я называю возвышенным Sublime в оригинале.. Аффекты, относящиеся к самосохранению, являются самыми сильными из всех аффектов».

Что это за аффекты? Какие явления вызывают те состояния, когда ты трепещешь от возможной опасности, но прекрасно осознаешь, что защищен? Тьма и неизвестность, сила, огромность, бесконечность, непрерывность и единообразие, громкий звук и внезапность, гроза, артиллерийская канонада и, как ни странно, сахарные плантации, потому что эти поля монотонно уходят до горизонта и разрушают наше представление о пределе.

Я признаюсь, что однажды пережил бёрковское «возвышенное», когда туристический пароходик вошел в подкову Ниагарского водопада. Тебя болтает, тебя пронизывают капли воды, ты теряешь ощущение времени и пространства, и когда ты, наконец, отплываешь оттуда, ты довольный и счастливый. Думаю, Эдмунд Бёрк согласился бы с моим переживанием.

Но мы говорим об изобразительном искусстве, и важно подчеркнуть: то, что описывает Бёрк, — это не впечатления созерцателя художественных произведений. Это впечатления человека как такового. Собственно говоря, он фиксирует состоявшееся, но все еще не нашедшее вербальной философской легитимности чрезвычайное расширение опыта человека, европейца XVIII века, — опыта эстетического, но, что еще важнее, экзистенциального. То есть он описывает огромный спектр явлений, которые нельзя классифицировать как прекрасные или безобразные. Эстетическая нормативность размывается уже на этом уровне, как и этическая допустимость, связанная с переживанием прекрасного. Это позволяет нам говорить о колоссальном расширении тематического диапазона, за которым идет потребность в новом художественном языке.

До того, как Бёрк модернизировал понятие возвышенного, явления, в том числе художественные, описывались как прекрасные или безобразные. Это схема, но она помогает нам понять, чем Бёрк хорош, чем он так важен и почему он в общем современен: он вводит в наше легитимное восприятие и нашу практику широчайший диапазон явлений, до этого не имеющих эстетической прописки. Эти явления происходят из очень серьезного изменения опыта европейского человека той поры.

В пределах, очерченных Бёрком, колоссально расширяется тематический диапазон искусства, и за этим расширением идет потребность в новом изобразительном языке. Художники начинают писать извержения Везувия, которые возобновились после почти пятисотлетнего перерыва, альпийские пики, водопады. Но здесь существенно то, что поначалу это скорее просто мотивы, которые они с большей или меньшей достоверностью предъявляют нам, как если бы мы созерцали эти катастрофы, ущелья, ледники и прочее с безопасного расстояния.

Это очень хорошо видно, например, по акварели Уильяма Тёрнера, который в 1802 году, в краткий промежуток мира в Европе, смог посетить континент и зарисовал знаменитый суворовский Чёртов мост Сражение за Чёртов мост (25 сентября 1799 года) — одна из самых ярких побед Швейцарского похода Александра Суворова в Альпах. Мост был единственной переправой через реку Рёйс в этой местности, и проход к нему вел сквозь узкий тоннель, «Урнерскую дыру», — оборонять горную тропу из этой позиции французы могли очень долго. Суворов послал два отряда в обход, и, пока русские войска атаковали тоннель, отряды зашли в тыл оборонявшимся. Опасаясь оказаться в окружении, французы стали отступать, попытавшись подорвать мост, но разрушить удалось только небольшую его часть. Русские тут же заложили разлом досками и продолжили наступление, вынудив французов бежать. . Перед нами горбатый мост над бездной, скальные отроги, и это довольно достоверное воспроизведение действительности. А через десять лет Тёрнер активизирует память об этой поездке и пишет огромный пейзаж «Снежная буря. Переход Ганнибала через Альпы», где композиция абсолютно сдвинута — все закручено, как водоворот, — и ощущение возвышенного рождается уже не из мотива, на который мы смотрим, как туристы. Сама живопись Тёрнера, почти абстрактная и по крайней мере на двух третях этого полотна изображающая бурю, заставляет нас впитывать это ощущение и переворачивает зрителя уже как некая сила, овладевающая им. От новой темы мы переходим к новому живописному языку.

Здесь мне хочется сказать, что широкое понимание возвышенного помогает нам ощутить один парадокс и уйти от навязчивой схемы, где романтизм является ответом на классицизм, на искусство, ориентирующееся на античность, искусство гармоническое и так далее. Этот классицизм XVIII века формировался на римской почве, где встречались художники из самых разных уголков Европы — от Ирландии до Швеции, от Франции до Германии. Рим, который был колоссальным полем руин, сам по себе давал этим художникам пример возвышенного, потому что те случающиеся на водопадах и горных пиках аффекты, которые Бёрк усматривает в современном человеке, переживаются в Риме, например в Колизее, в развалинах императорских терм, при созерцании акведуков. Этот колоссальный масштаб руин и дает художникам, которые приехали в Рим за гармонической античностью, тот самый экзистенциальный эффект возвышенного, который этой гармонии властно противостоит.

Давайте посмотрим на монохромную акварель, которую создал швейцарец Генри Фюссли, осевший позднее в Англии и ставший одним из важнейших романтических художников. В 1778–1779 годах он как бы изображает себя — мы не видим лица — прильнувшего к огромной каменной ступне, осколку колосса, над которым возвышается длань с указующим перстом. На самом деле это совершенно реалистическая зарисовка, потому что перед нами осколки колосса Константина, которые сейчас можно увидеть во дворе Капитолийского музея в Риме.

Но контраст маленькой фигуры, ошеломленной античными развалинами, и помогает понять, насколько определенная часть классицизма была наполнена восхищением, страстью, которые не вяжутся с представлением о классике, — наоборот, это именно романтические качества.

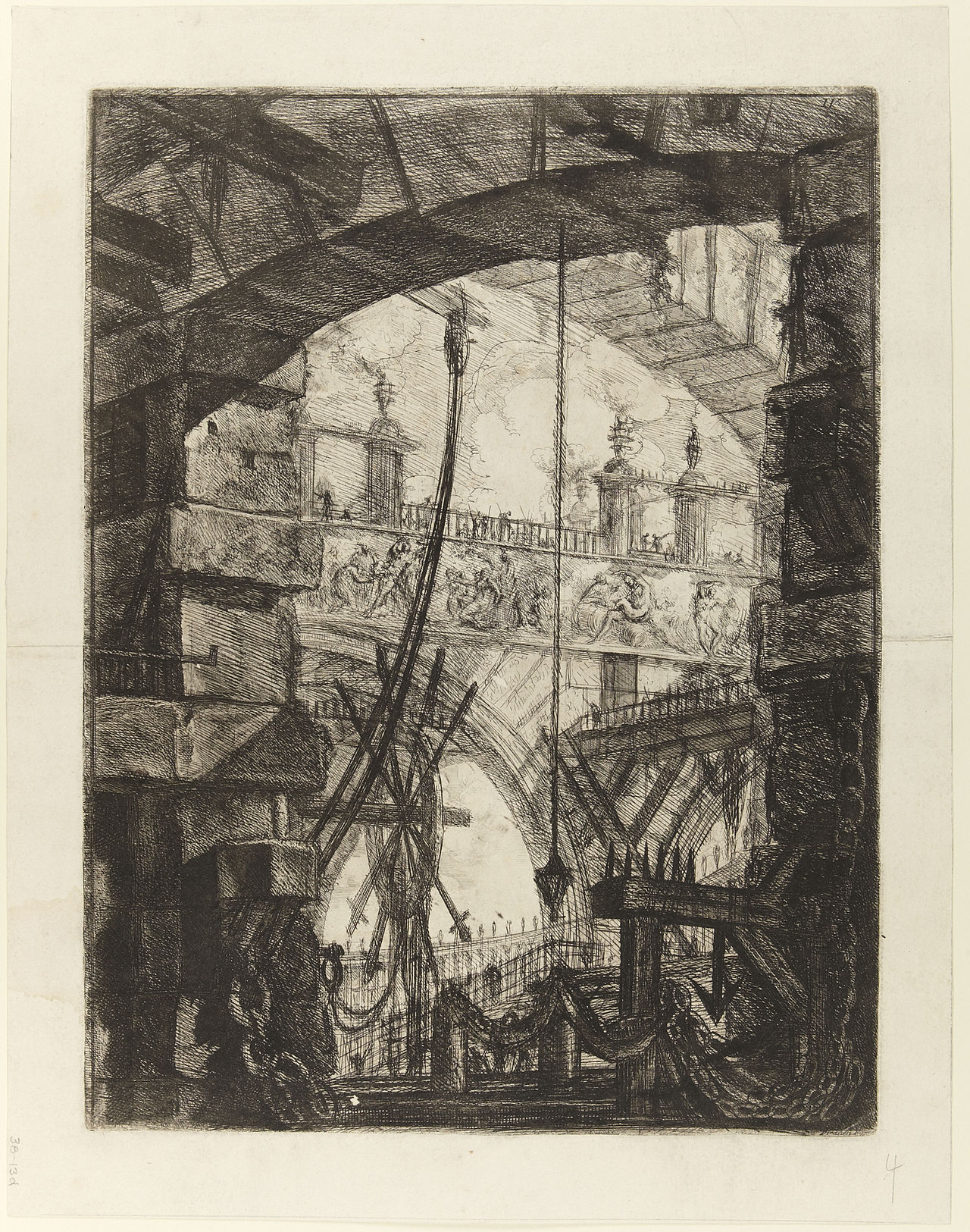

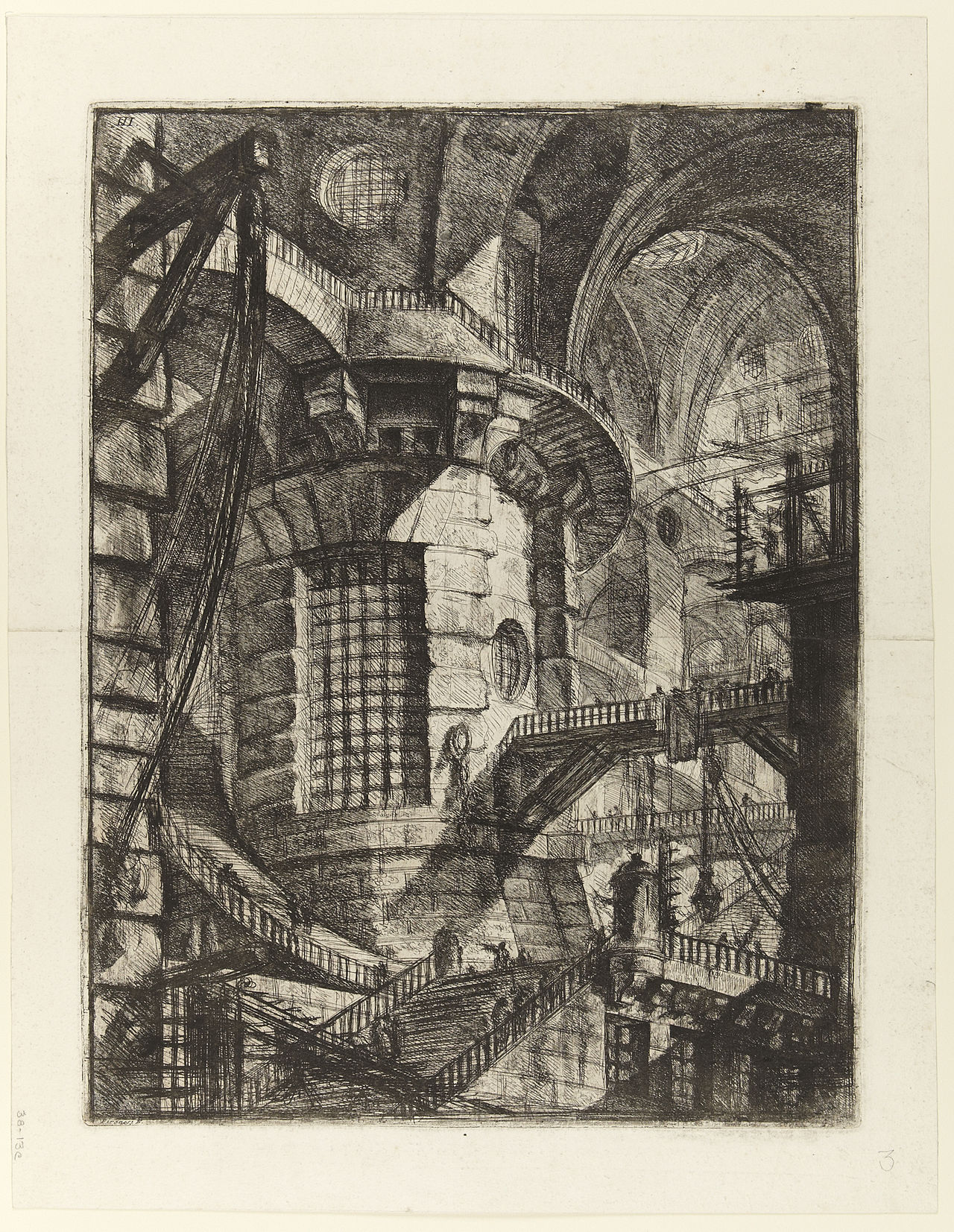

Можно вспомнить серию, сюиту офортов Офорт — разновидность гравюры на металле, создаваемая с помощью травления поверхности кислотами. Офорт появился в начале XVI века. Пиранези «Воображаемые темницы». С одной стороны, они конструируются из мотивов, известных всякому путешественнику и архитектору по римским развалинам, а с другой стороны, представляют собой

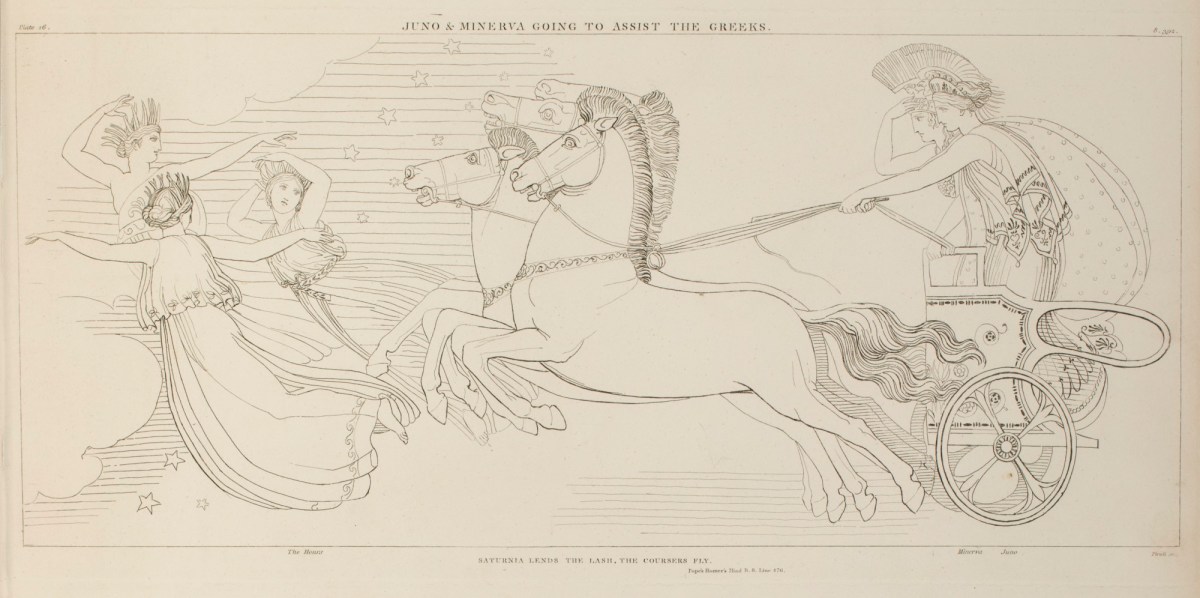

Таких примеров перенапряженной античности очень много дает интернациональный «римский кружок», который обычно относят к классицистам: ирландец Джеймс Барри, швейцарец Иоганн Генрих Фюссли, датчанин Николай Абильгор и многие другие. Я бы отнес к этому контексту и англичанина Джона Флаксмана, который известен, например, как изысканный дизайнер веджвудовской посуды.

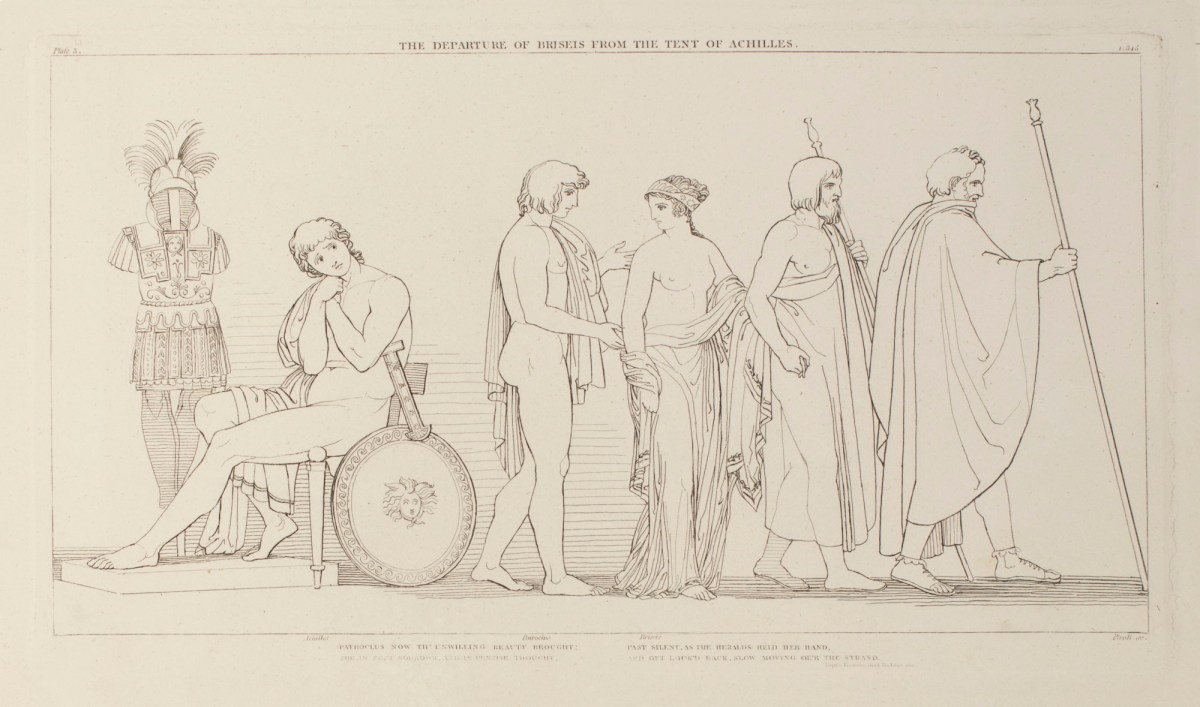

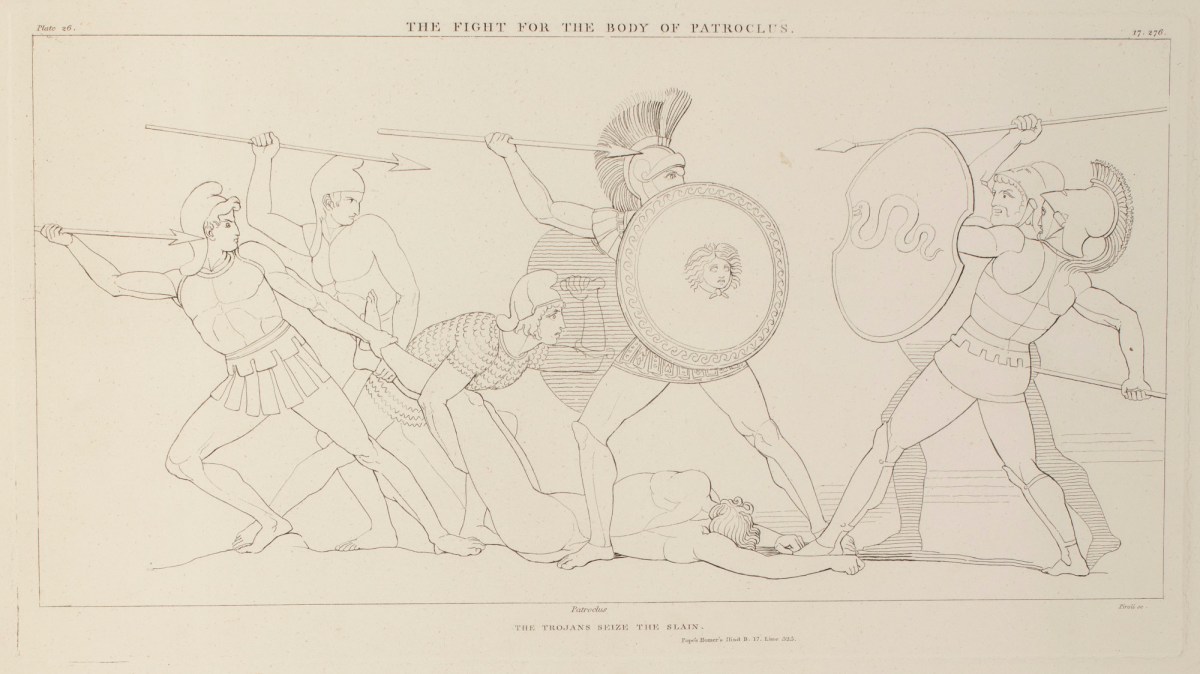

Но для современников Флаксман был крайне важен. Он был абсолютной звездой в течение довольно короткого времени в конце XVIII — начале XIХ века, потому что бестселлером стали его иллюстрации к «Илиаде», которые были опубликованы в 1793 году. Это линеарные рисунки, где все изобразительные средства сведены к контуру. Здесь нет глубины, нет цвета и нет перспективы — такое ощущение, что перед нами ожившие рисунки античных ваз, которые Флаксман, безусловно, изучал. Изучал он их, может быть, даже не столько по оригиналам, которые начали раскапываться во время открытия Помпеев и Геркуланума, сколько по книге Уильяма Гамильтона, британского посла в Неаполе, которая и сделала греческую вазопись доступной для европейцев. Тогда полагали, что эти росписи — этрусская древность.

Эта самая элементарная простота, когда все изобразительные средства сводятся к линии, простота, которая предполагает, что чем древнее, тем лучше, чем проще, тем благороднее и нравственнее, была оружием Флаксмана. В конечном счете он доходит до таких изображений, как видение, иллюстрирующее «Божественную комедию» Данте, когда мы видим только концентрические круги со слабым контуром человека в середине. То есть Флаксман идет по пути редукции изобразительных средств к примитивности, по которому потом пойдет Малевич.

Флаксмана очень просто поставить рядом с классицистами из-за иллюстраций к «Илиаде», греческих героев, довольно уравновешенных композиций, прямой отсылки к греческому прототипу. Но если мы чуть сменим оптику, окажется, что Флаксман — это про элементарное, про примитивное, про древнейшее и, кроме того, про эмансипацию изобразительного средства. Он сводит изобразительные средства к предельной простоте и элементарности. Подобного рода конструкции мы найдем уже в абстракционизме начала ХХ века.

Благодарными зрителями Флаксмана оказалась группа молодых художников, учеников Жака-Луи Давида, который тогда был лидером французской школы и лидером классицизма. Они явно испытывали неудовлетворенность своим учителем: его серьезностью, его назидательностью, его велеречивостью. А у Флаксмана они находили те самые простоту и подлинность, элементарность, которая символизировала для них подлинное искусство.

Звали их «бородачи» или «мыслители»; у них было несколько смешных кличек, и они действительно не брили бороду, как требовали правила хорошего тона в то время, стремясь походить на древних мудрецов. Главой этой группы был харизматичный Морис Кай или Морис Ке, который умер в 1803 году, будучи двадцати с чем-то лет от роду. Мы очень мало знаем о них, но то, что знаем, говорит: перед нами первый случай не только художественной коммуны или художественного братства в современном понимании этого слова, но и, пожалуй, первый подход к концептуальному искусству, потому что концептуальное искусство — это одна из производных романтической эстетики.

В

С «бородачами» приятельствовал Жан-Огюст-Доминик Энгр — тогда, наверное, самый многообещающий студент Жака-Луи Давида. С его зрелым искусством у нас связаны представления о консервативном — если не ретроградном — классицизме середины XIX века. Но в ту пору Энгр, в