Что такое Реформация? Благодаря школьным учебникам, а также книгам и фильмам перед глазами встают картины: бунты против разбогатевшей церкви, наживавшейся на суевериях невежественных людей, борьба аристократов за власть, жестокие войны между католиками и протестантами, суровое подавление любого инакомыслия, лучший символ которого — костры инквизиции. Хотя эти ассоциации и не лишены смысла, они не дают истинного представления о Реформации — длительном процессе реформирования западного христианства, в результате которого европейское общество приобрело свои современные очертания.

Тезисы

Реформация была не отдельным событием, а большим процессом, и главной ее задачей было изменить сообщество верующих. И католики, и протестанты шли параллельным курсом; их главные усилия были направлены именно на воспитание людей — подданных своих государей и добрых христиан, осознанно относившихся к своей вере, знавших основные положения ее учения, строго контролировавших свое поведение на публике и в семье. Такое воспитание потребовало массовых проповеднических кампаний и создания новой системы европейского образования.

Раскол некогда общего христианского сообщества на конкурирующие конфессии принес с собой конфликты — кровавые войны, преследование религиозных меньшинств, поток полемической литературы, авторы которой записывали своих противников в служителей сатаны. Тем не менее главная христианская добродетель — любовь к ближнему — отнюдь не была забыта, хотя этот ближний теперь мог принадлежать к иной конфессии. Католикам и протестантам многих стран — Англии и Шотландии, Франции, германских княжеств, Речи Посполитой, земель Габсбургов и других — пришлось научиться жить рядом друг с другом. История Реформации — это вовсе не одно бесконечное противостояние, но чередование всплесков враждебности с периодами мирного сосуществования.

Именно Реформация определила облик современной Европы. Принесенные Реформацией конфессиональные различия сказались на европейской культуре — на облике храмов, живописи, музыке, литературе. Конфессиональное деление оказало большое влияние на общество и политическую культуру. Рождавшиеся в раннее Новое время национальные государства принимали отчетливые конфессиональные очертания: так, например, Британия мыслилась как протестантское государство, а Испания, Франция или Бавария — как католические. Так Реформация очерчивала знакомые нам политические границы европейских стран.

Интервью с лектором

— Расскажите, почему вы стали заниматься именно Реформацией?

— Меня довольно рано, еще в студенчестве, начал привлекать период

— Какое место занимает предмет вашего изучения в современном мире?

— Историю Реформации начали сочинять уже в пору самой Реформации — и этот период продолжает интересовать историков до сих пор; о нем пишут романы и снимают фильмы. Такое внимание не случайно: в событиях той эпохи ищут истоки современного общества, в котором религиозные конфликты никуда не делись. Параллели порой оказываются неожиданно болезненными: именно период религиозных конфликтов подарил Европе террористические акты, самым известным из которых, хотя и несостоявшимся, был Пороховой заговор 1605 года — попытка английских католиков взорвать английский парламент. Вообще то, как рассказывается история Реформации, начиная с XVI века и по сей день, — это отражение того, как за 500 лет изменились представления об обществе, религии и самом человеке.

— Если бы вам нужно было очень быстро влюбить незнакомого человека в историю Реформации, как бы вы это сделали?

— Я бы позвала людей в музей, взглянуть на картины Тициана, Веласкеса или ван Дейка, а потом в театр, на спектакли по пьесам этого периода. А потом попросила бы зрителей задуматься о том, почему лучшие произведения европейской живописи связаны с католическими странами, а протестанты — за единственным исключением Голландии — не имели развитого изобразительного искусства, хотя в области слова преуспевали — достаточно вспомнить Шекспира. Одним словом, влияние религиозного конфликта

— Если бы у вас была возможность заняться сейчас совсем другой темой, что бы вы выбрали и почему?

— Очень интересна история интеллектуальной культуры раннего Нового времени. Ведь она отражает быстро меняющийся и увеличивающийся мир и сама стремительно меняется, в буквальном и переносном смысле меняя язык — переходя с латыни на национальные языки и резко расширяя свою аудиторию, а также и осваивая новые способы описания мира. Когда выпадает возможность, с удовольствием совершаю вылазки в эту увлекательную область знания.

Где узнать больше

Николай Кареев. «История Западной Европы в Новое время. Том 2. Реформация и политическая жизнь в XVI и XVII веках» (1893)

До сих пор лучшее на русском языке изложение политической истории европейской Реформации. Одновременно это и прекрасное отражение исторического знания своей эпохи, и ее конфессиональных предрассудков, которые, преодолев географические барьеры, прижились в России, казалось бы не имевшей отношения к религиозным конфликтам

Хилари Мантел. «Вулфхолл» (2011), «Внесите тела» (2013)

Автор дважды получила Букеровскую премию за эти романы, посвященные жизни архитектора английской Реформации Томаса Кромвеля. В книгах Мантел прекрасно показано соединение политических, религиозных и личных мотивов, которое предопределило ход религиозной истории раннего Нового времени. Мантел рассказывает о том, как изменения в религиозной жизни, навязанные правительством Англии, сказывались на жизни рядовых англичан — и сторонников Реформации, и тех, кто не стремился к переменам.

Жан Делюмо. «Грех и страх. Формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII–XVIII века)» (2003)

Исследование известного французского историка отлично показывает, как работала кампания по воспитанию христианина у католиков и у протестантов. В книге показывается, как проповедники всех конфессий учили прихожан постоянно контролировать свои поступки и побуждения через насаждение в них чувства собственной вины и греховности.

Фильмы и сериалы о тюдоровской Англии: «Тюдоры», «Другая Болейн», «Елизавета. Золотой век»

Прекрасно иллюстрируют живучесть конфессиональной мифологии — представлений о «прогрессивных», «свободолюбивых» протестантах (англичанах) и «силах зла» (католической Испании) — в современной массовой культуре.

Выставка к лекции

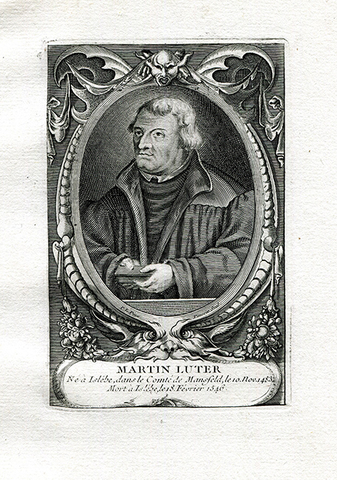

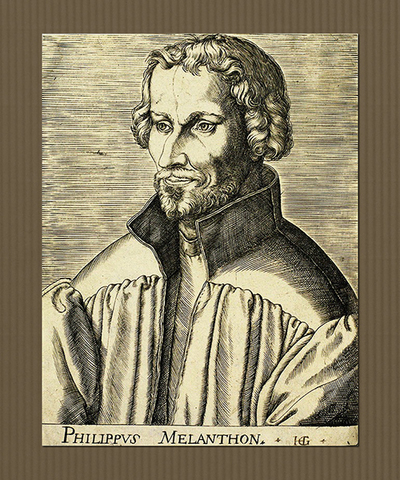

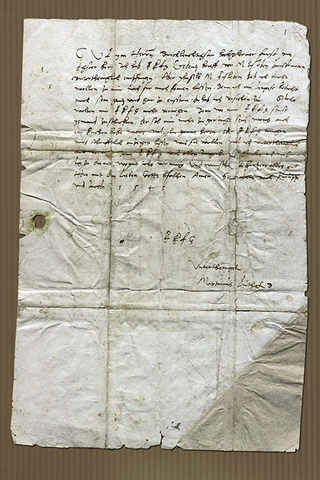

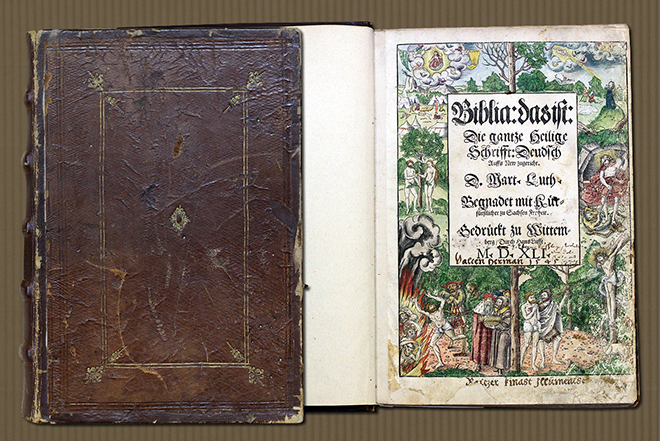

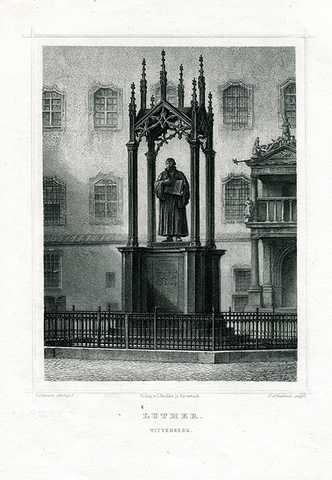

К лекции сотрудники Российской государственной библиотеки подготовили мини-выставку из фондов РГБ. Выставка посвящена инициатору и идейному вдохновителю Реформации — Мартину Лютеру (1483–1546). На ней представлены автограф Лютера, Библии, изданные в его переводе на немецкий язык, портреты Лютера и его соратника Филиппа Меланхтона.

Филипп Меланхтон (1497–1560) — сподвижник Лютера, немецкий теолог, педагог, систематизатор лютеранской теологии.

Отдел изоизданий РГБПисьмо адресовано курфюрсту Бранденбурга Иоахиму II Гектору (1505–1571). Иоахим II с отроческих лет был лично знаком с Лютером и являлся активным сторонником идей Реформации.

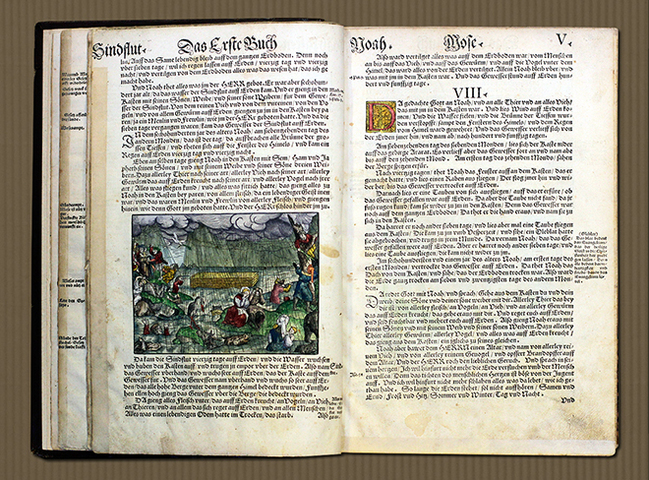

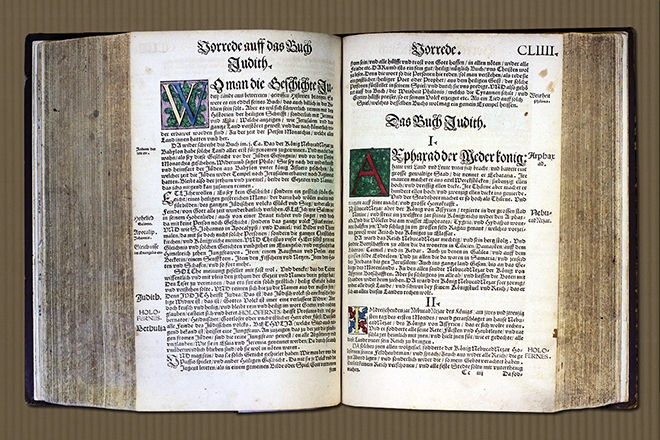

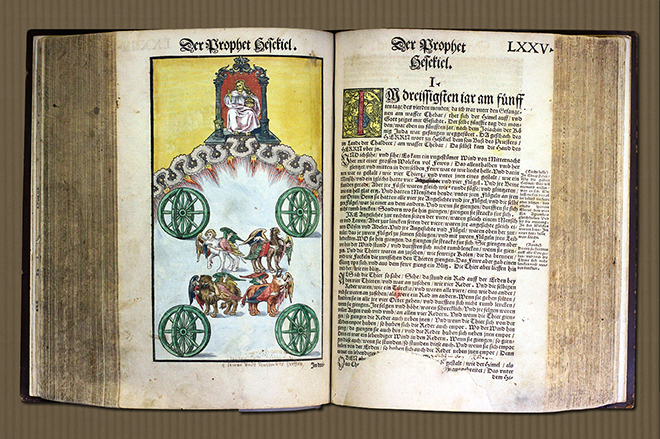

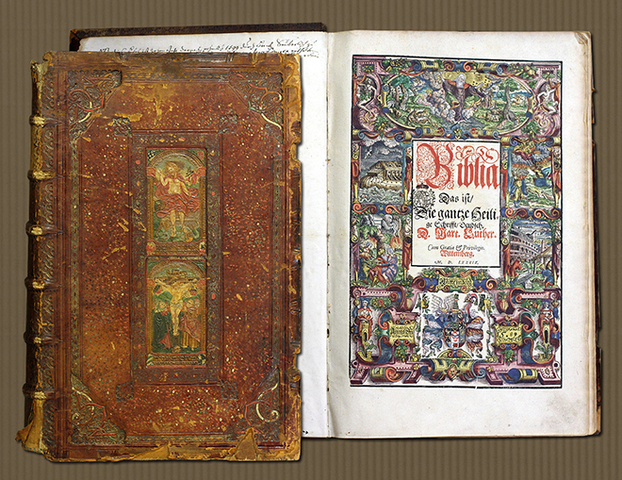

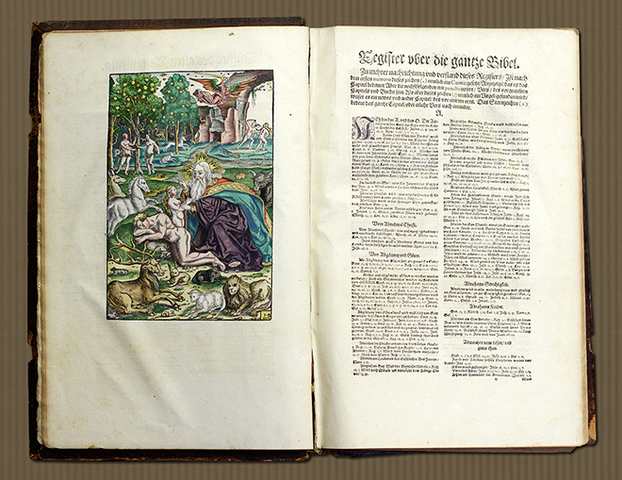

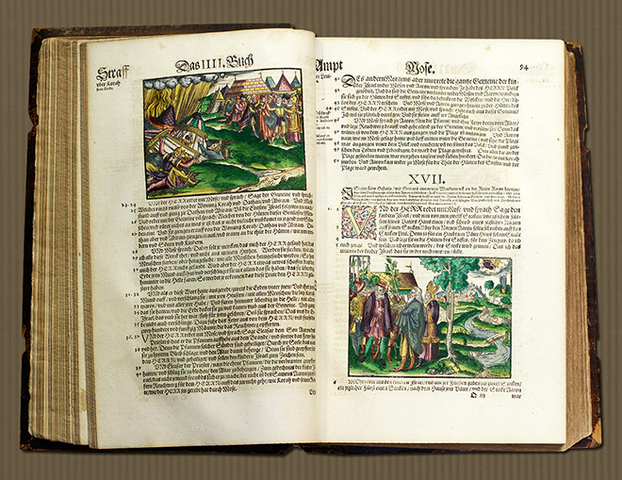

Отдел рукописей РГБПолное издание Библии на немецком языке в переводе Мартина Лютера, напечатанное Гансом Луффтом в 1541 году.

Отдел редких книг РГБПолное издание Библии на немецком языке в переводе Мартина Лютера, напечатанное Гансом Луффтом в 1541 году.

Отдел редких книг РГБПолное издание Библии на немецком языке в переводе Мартина Лютера, напечатанное Гансом Луффтом в 1541 году.

Отдел редких книг РГБПолное издание Библии на немецком языке в переводе Мартина Лютера, напечатанное Гансом Луффтом в 1541 году.

Отдел редких книг РГБПолное издание Библии на немецком языке в переводе Мартина Лютера, напечатанное Гансом Луффтом в 1541 году.

Отдел редких книг РГБПолное издание Библии на немецком языке в переводе Мартина Лютера, напечатанное Гансом Луффтом в 1541 году.

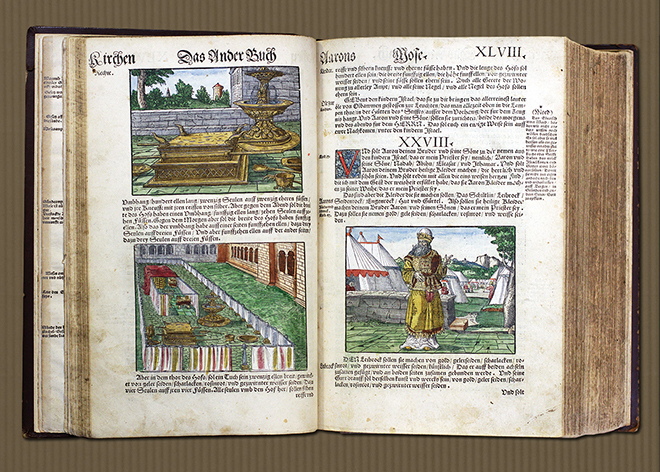

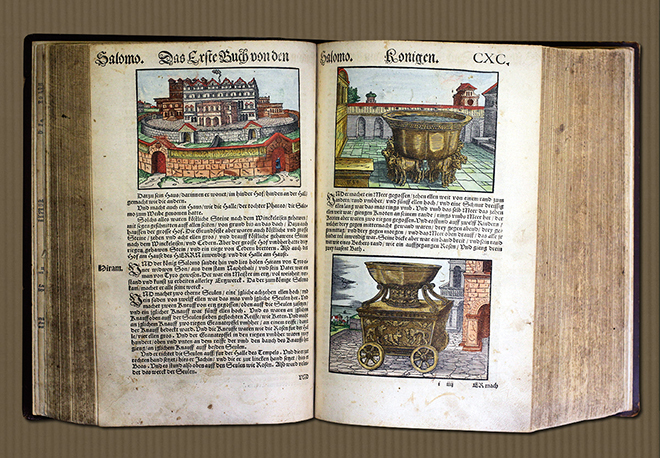

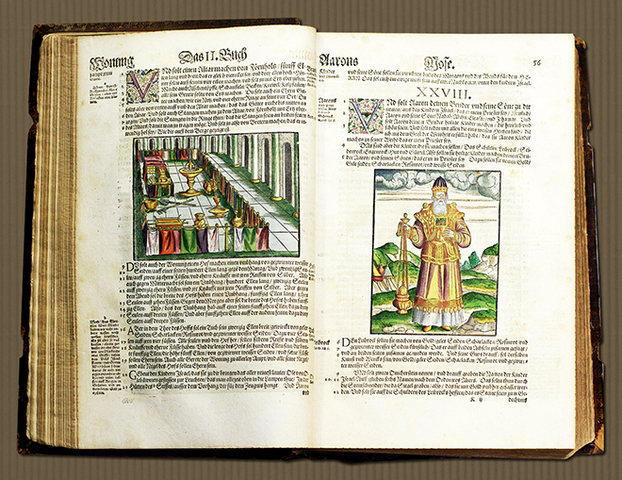

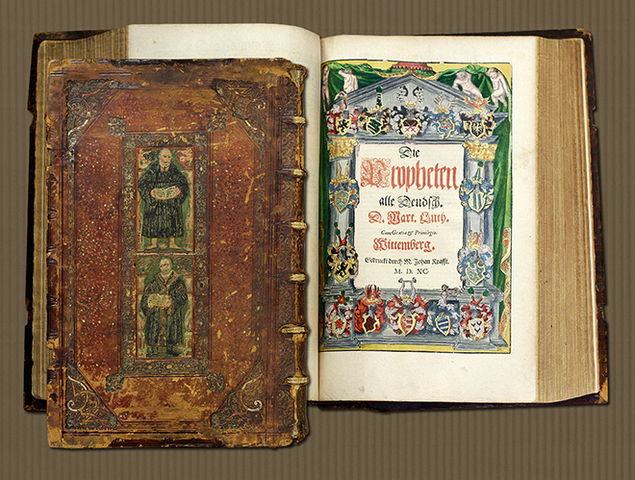

Отдел редких книг РГБПолное издание Библии на немецком языке в переводе Мартина Лютера, напечатанное Иоганном Краффтом в 1589–1590 годах.

Отдел редких книг РГБПолное издание Библии на немецком языке в переводе Мартина Лютера, напечатанное Иоганном Краффтом в 1589–1590 годах.

Отдел редких книг РГБПолное издание Библии на немецком языке в переводе Мартина Лютера, напечатанное Иоганном Краффтом в 1589–1590 годах.

Отдел редких книг РГБПолное издание Библии на немецком языке в переводе Мартина Лютера, напечатанное Иоганном Краффтом в 1589–1590 годах.

Отдел редких книг РГБПолное издание Библии на немецком языке в переводе Мартина Лютера, напечатанное Иоганном Краффтом в 1589–1590 годах.

Отдел редких книг РГБПодробнее об экспонатах, представленных на выставке, можно прочитать здесь.