Расшифровка

Любовь сегодня является одной из главных ценностей человеческой жизни, культуры, она в центре наших общественных проблем. Наряду с публичным успехом или, скажем, богатством, к которому мы тоже стремимся, любовь, как считается, наполняет смыслом личную жизнь человека. Любви ищут, от неудовлетворенной любви страдают, любовь подвергают испытаниям и так далее. Причем у этого феномена есть выраженный гендерный перекос. Любовь (особенно в патриархальных, традиционалистских обществах) видится как сфера самоутверждения женщин. И часто для самих женщин любовь — это такая форма самореализации, особенно там, где для них затруднены публичные каналы самоутверждения. И, соответственно, такой важнейший институт, как семья, как считается, держится на любви как на такой аффективной базе. Соответственно, поскольку она аффективная, она рождает и напряжение, ведь любовь — это непростая страсть, непростая эмоция.

Надо сказать, что современный феминизм, с одной стороны, пытается преодолеть эту привязку гендера к любви; первые волны феминизма старались минимизировать эти разговоры, перевести сферу самоутверждения женщин в публичную плоскость. Сегодня многие феминисты задумываются о том, как переосмыслить любовь, как сделать ее более свободной, как сделать роль женщины в ней более активной, но тем не менее сохранить ее как важнейшую для женщины ценность.

Это такое введение со стороны нашей повседневной жизни, со стороны социологии. Из него уже ясно, что под любовью мы понимаем не половой акт, упаси господи, или даже сожительство двух и более людей, но понимаем некий нематериальный аффективный довесок, в котором никогда нельзя быть до конца уверенным. Поэтому жизнь в любви (как в нашем обществе, так, в общем-то, и в обществах прошлого) — это всегда вопросы «Люблю ли я?», «Любят ли меня?». Здесь никогда нет уверенности.

Почему так? Согласитесь, что в этой нашей системе ценностей частной жизни, в ее сосредоточенности на вот этом ускользающем аффекте любви есть как минимум что-то странное. И это странное сделало любовь ключевым философским и теологическим понятием западной интеллектуальной истории. В принципе, почти все философы в этой истории соглашались, что любовь есть похвальное, даже обычно вполне разумное стремление к добру, симпатия к другому человеку, влечение вообще к какой-то общественной жизни. Но почему все-таки для нас так важно избирательное стремление к одному индивиду и мы это стремление называем любовью? Ну хорошо, может быть, не к одному, может быть, к нескольким. Как правило, у каждого из нас несколько таких индивидов в течение жизни, но тем не менее это чувство избирательно. В любви есть вот это индивидуальное начало, и оно тоже нуждается в некотором объяснении. Если симпатия к другим людям — это однозначно что-то хорошее, то, как мы увидим, стремление к одному человеку может быть, наоборот, разрушительным для всего остального.

Симпатия — это прекрасно, но зачем обязательно испытывать страсть? Зачем стулья ломать? И, более того, почему для этой ломки стульев выбрана прежде всего половая страсть? Почему в нашей цивилизации так проблематично и так сверхценно удовлетворение этой, конечно, очень важной, но лишь одной из физиологических наших потребностей?

Эти вопросы, я думаю, себе задавал каждый, и, чтобы на них ответить, я вас приглашаю обратиться к интеллектуальной истории, к философии и с этой точки зрения разобраться, почему же любовь стала таким центром, важным для нашей культуры.

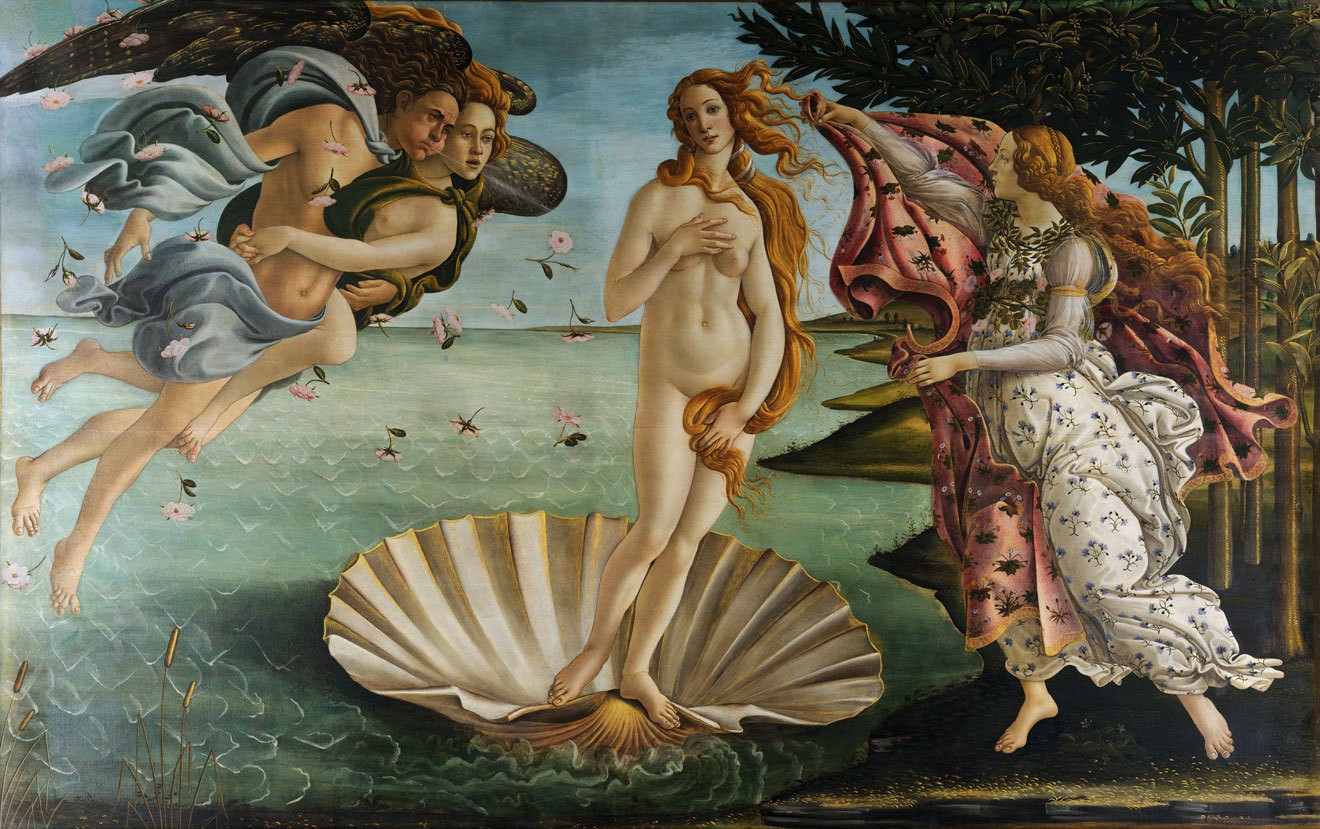

Вообще, термин «любовь» — не единственное слово для обозначения самого феномена, о котором мы говорим. Это понятие на редкость богато всякими синонимами, которые его обозначают. Я бы сказал, тут десятки близких между собой слов, которые относятся к любви. В нашем языке — «любовь», «симпатия», «дружба», «страсть». У древних греков, с которых, в общем-то, начинается наша системная интеллектуальная история, тоже было много слов, но прежде всего они различали «эрос» и «филию». Слово «эрос» означает, как можно догадаться, прежде всего половую любовь, но как раз не обязательно избирательную. Стихия эроса охватывает, в общем-то, всех. Мы знаем о боге Дионисе и о дионисийских празднествах. Собственно, богиня эроса — это Афродита, ей тоже были посвящены различные мистические культы. Эрос был очень важен для древних греков. Но, кроме того, у них было слово «филия», которое тоже нам хорошо знакомо, но входит в разные слова типа «филология», «философия», то есть, как ни странно, связано с наукой или с хобби (например, «филателия»). Но есть, скажем, и зоофилия, то есть половой аспект снова возникает. Но по-гречески «филия» — это все-таки было что-то не такое фундаментальное, тяжелое, как эрос, это более спокойное чувство, которое связывало людей. И было еще одно слово, которое потом приобретает значимость, — это слово «агапэ», которое означает, грубо говоря, более духовное, душевное отношение к другому человеку, иногда даже поклонение вышестоящему.

Наш русский корень «люб» отсылает к похвале, к словесной формуле принятия, то есть прежде всего ты говоришь: «Я тебя люблю». Вокруг этих слов вертится, собственно, сам феномен, и в языке это очень видно. Не только в русском: в немецком тот же самый корень. И в то же время в использовании этого слова есть элемент воли. Любовь — это то, что ты выбрал. Здесь есть момент произвола, отсюда слово «любой». Любой — это тот, кого мы произвольно любим, предпочитаем, и, в принципе, могли бы любить кого-то другого. Вот этот момент выбора, избирательности — он в русском слове «любовь» есть, в отличие от некоторых других языков. Шире говоря, в нем не только похвала или поклонение богам, но и свобода, некоторая бурная стихия, которая не призвана отчитываться нам же о своих выборах, а превосходит свои случайные объекты. То есть, поскольку любовь выбирает любого, в общем-то, понятно, что любовь важнее, чем тот, кого мы выбрали. Это, как мы знаем по опыту, часто действительно так.

Любовь — это с самого начала, конечно, страсть, аффект, passio, то есть пассивное переживание. Сама ценность вообще какой-либо страсти далеко не бесспорна. И были в истории периоды рационализма, когда любая страсть ставилась под вопрос как что-то, что мешает нашему разуму и свободной воле. Это и стоицизм, например, в Древней Греции; в XVII веке — это классицизм (например, известная французская драма — Расина, Корнеля, где речь идет, в частности, об обуздании чувств). Это немецкая ситуация времен Канта или известное всем викторианство XIX века. То есть вообще довольно часто люди не только любовь, но и всю излишне сильную эмоциональную жизнь стараются минимизировать. Но это довольно сложно сделать. И при этом как раз любовь в ее очищенном, более возвышенном виде даже в эти периоды была более-менее приемлемой.

И далеко не во все периоды западная культура была столь пуританской. В начале истории философии древнегреческий философ Платон, основатель философии как дисциплины, прославился своим учением о сверхчувственных, внечувственных истинах, о бессмертной душе, о морали, которая должна быть для человека его внутренней сущностью. Поэтому в вульгарной мифологии возникло представление о некой платонической, якобы не физиологической любви. Все слышали, наверное: «платоническая любовь». Но этот термин никакого отношения к учению Платона как раз не имеет. Потому что Платон очень много в своих «Диалогах» пишет как раз о телесной любви, половой. Не говоря уж о том, что эта практика была вообще достаточно общепринятой. Школа Сократа и потом Платона была во многом построена на гомосексуальной эротике. Конечно, сама по себе эротика была недостаточна и даже мешала постижению научной истины. Однако Платон говорит, что в какой-то момент любовь, страсть все равно необходима для того, чтобы воспарить к возвышенным истинам. Так, например, в диалоге Платона «Федр» Сократ и его современник, крупный ритор Лисий, соревнуются в похвалах Эросу. И оказывается, что Эрос двояк: один конь Эроса везет нас вниз, в сферу тяжелой материальной любви, нежности к вещам, а другой поднимает ввысь, наоборот, отталкивается от материи и подпрыгивает к небесным ярким, кристальным очертаниям мира как мира форм. Но и то и другое своего рода любовь. Без страсти, без любви, говорит Платон, ты не перейдешь в сферу бесстрастного, в сферу сугубо очевидного и разумного. В этом есть такой парадокс, то, что мы бы сегодня назвали диалектикой.

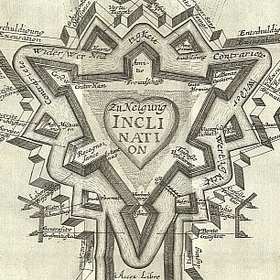

В другом диалоге Платона, «Пир», героиня Диотима рассказывает целый миф о том, как людей разделили на две половинки и эти половинки (мужчина и женщина, например) стремятся вновь объединиться, отсюда — любовь. То есть любовь — это страсть к восстановлению единства, которое уже когда-то было. Это дух всеобщего единения. И за этим единением, конечно, стоит опять же не только половая любовь (половая любовь в данном случае — это символ), а единое как таковое, единство как метафизический принцип. И это так и останется в западной философии: любовь будет пониматься как страсть к единству. А единство — это один из высших метафизических принципов на протяжении всей нашей интеллектуальной истории, основной метафизический принцип научного мышления вообще. Потому что, чтобы что-то понять, нужно это прежде всего собрать воедино. При этом любовь не только собирает воедино разрозненные части, вот эти самые половинки, но она и выделяет вещь или, скажем, индивида как специфический предмет, делает из просто вещи личность. Отсюда ее избирательность. Грубо говоря, где единство, там всегда есть и одиночество, выделение, выявление. Кажется, что любовь распадается на принцип просто симпатии и на принцип избирательности, но на самом деле это две стороны феномена единства.

В чем, если обобщать, у Платона связь между страстью, аффектом, сексуальностью, сексуальным порывом и философским, научным знанием, пониманием устройства мира? Как они связаны? Притом что вроде бы как раз знание должно быть бесстрастным, должно отвлекаться от материальных движений и влечений. Связь здесь есть, и она заключается в том, что философы называют ученым словом «трансценденция». Трансценденция — это выход за пределы чего-либо. Если я сижу, допустим, в кабинете, закрываю дверь, а потом открываю и выхожу — у меня произошла локальная трансценденция кабинета. Ну, это неинтересно, поэтому так это не используется, а интереснее, когда мы трансцендируем, например, вообще нашу конечную жизнь, нашу личную, сугубо индивидуальную перспективу и выходим на что-то безличное, на что-то, что, по идее, в нашей материальной жизни не присутствует. Вот это трансценденция в сильном смысле слова.

Так вот, в истинных формах вещей, в том, как мир устроен на самом деле, есть нечто принципиально не человеческое, нечто, более того, чуждое нам как отдельным конечным существам, поэтому встреча с истиной переживается нами столь часто как страдание или страсть; по крайней мере, как страдание той нашей плотской составляющей, которая несовместима с бесконечностью. Поэтому, по Платону, мы и лезем из кожи вон, мы загоняем коней, страдаем, чтобы вырваться из стратосферы наших мелких, локальных устремлений и выпрыгнуть на этот безличный уровень. Другой вопрос — возможно ли это.

Платон рассказывает нам мифы о том, как мы действительно выпрыгиваем из болота и попадаем в другой мир, настоящий, но это все-таки мифы, аллегории какие-то. Я не уверен, что Платон действительно верил в эти сказки. Но он поставил вот такую задачу — выпрыгивание. Сейчас вроде бы мы разоблачили сферу фантазий, которая была примешана к философии, и вроде бы мы уже не думаем, что есть надмирный мир бессмертных сущностей и душ. Может быть, его действительно и нет, однако все выглядит так, как будто бы он есть, вот в чем проблема. И в этом — специфика человеческого состояния: в том, что ничего нематериального нам не надо, но в то же время материального явно недостаточно. И поэтому, собственно, по крайней мере в платонической традиции, мы испытываем любовь.

Надо сказать, что Платон вводит еще одно разделение: любовь, которая движется полнотой смысла и присутствием любимого или, например, происходит от факта встречи с любимым, то есть любовь избытка, любовь полноты, и любовь-нехватка, которая не знает, чего именно она ищет, и не может поэтому удовлетвориться чисто материальным обладанием. Последняя приобретает, как мы бы сегодня сказали, несколько истерический характер, и зачастую мы и называем любовью вот эту страсть-нехватку — немножко тщетную, суетливую, беспокойную страсть. Но любовь все-таки — это еще и другое, это и ощущение полноты, счастья, избытка, который, с другой стороны, некуда деть, то есть он тоже рождает беспокойство, но другого рода.

Итак, любовь в классической платонической версии — это, конечно, символ. Плотская любовь, половая любовь — это символ указанной трансценденции, выхода за пределы. Платон довольствуется тем, что рисует в качестве этого запредельного бытия или запредельных вещей эйдосы Эйдосы — бестелесные формы вещей. . Принцип единого как наиболее возвышенный и недостижимый принцип. Но здесь заложена вот эта страсть к выходу за свои пределы — я бы сказал, к Другому. Ты трансцендируешь себя, выходишь за свои пределы. Куда? Ты выходишь к чему-то или кому-то другому, к инаковому. И, в отличие от Платона, дальше в нашей интеллектуальной истории («дальше» означает, правда, «через несколько веков») именно вот эта идея и ощущение другости выходят на первый план. То есть принцип трансценденции резко усиливается, и тем самым тема любви переходит из философского, метафизического плана в план религиозный.

Забегая вперед, любовь вообще, конечно, — это центральная теологема Запада и прежде всего христианства. И любовь в христианстве — это прежде всего как раз любовь к иному, к инаковому, которым является Бог. Это достаточно понятно, собственно, в Евангелиях, это есть уже в иудаизме, из которого христианство выросло, и до сих пор мысль, которая более-менее теологически ориентирована, понимает любовь именно так. В частности, крупный литовско-еврейско-французский философ любви Эммануэль Левинас в наши дни говорил о том, что самым важным для человека этическим императивом является уважение и любовь к Другому. Причем мы любим другого как личность рядом с нами, уже эта личность — это что-то другое, чем мы, но через эту личность мы выходим и чувствуем что-то радикально другое. Грубо говоря, Бога. Это современная радикализация иудаистского подхода к божеству, но на самом деле христианство подхватило ее и соединило эту любовь как выпрыгивание к Другому с более античными мотивами любви как единения.

Дело в том, что христианство вообще является религией синтетической. Оно объединило иудаизм в ранней его версии, религию Торы, религию, развивавшуюся как минимум тысячи лет в Иудее, Израиле, и, с другой стороны, как раз античную философию, наследующую Платону. Если узко говорить, христианство — это прививка стоицизма к иудаизму. И поэтому, как я уже сказал, здесь объединяются два этих основных понимания любви, которые оба уже присутствуют у Платона. С одной стороны, любовь — это трансценденция, выход за пределы и любовь к Богу как к другому; соответственно, любовь к ближнему как образу этого самого Бога, но в то же время любовь — это принцип симпатии и объединения всех людей и вещей. Вслед за книгой Левит Евангелия призывают любить ближнего как самого себя, а апостол Павел добавляет, что все-таки Бога надо любить выше и себя, и ближнего, если вдруг кто-то в этом сомневался. Уже в иудейском Второзаконии было сказано: «Ты должен любить Бога всем сердцем, всей душой и со всей силой».

Христианство нагнетает, насыщает вот эту тему любви. Поскольку христианство развивалось первоначально в основном на греческом языке, то использовалась греческая терминология, и по-гречески христиане выбирают именно слово «агапэ» как синоним любви. Соответственно, подчеркивается, что христианская любовь — это совсем не эротика, и половая составляющая не приветствуется, мягко говоря, в этой религии, она скорее носит с самого начала пуританский, аскетический характер.

Это варьируется, естественно, на протяжении христианской истории, но, грубо говоря, это более аскетическая религия, чем, скажем, иудаизм. Тем не менее агапэ — это все равно любовь.

Христианство — это религия любви в том смысле, что оно основано, во-первых, на нисходящей, снисходящей, можно сказать, любви Бога к тому, что он создал, и если говорить о том, что Христос — это Бог и сын Бога, то Христос — это акт любви Бога к людям. Любовь, которая в данном случае также и жалость. Христос жалеет людей, милует их, и в качестве Бога он спускается на землю. И наоборот, естественно: есть экстатическая любовь человека к Богу, особенно к Христу. Через любовь к Богу человек объединяется с другими верующими, вообще подсоединяется каким-то образом к космосу.

В Средние века сентиментальный арсенал христианства дополнился еще и культом Мадонны, Богоматери с ее сверхчувственной, но тем не менее женской красотой, с ее материнской любовью к Христу, которая становится как бы дополнением любви Бога Отца к его детям, к тварям. В Богоматери дан как бы более чувственный аспект любви, но в то же время, поскольку это любовь матери к сыну, это любовь чистая, не половая.

Тут важно, что от платоновской экстатической страсти, от любви-желания мы приходим к любви в таком нисходящем, но в то же время плотском смысле жалости и милости. Интересно, что греки саму любовь, эрос, понимали не совсем так. Они разводили жалость и любовь. Есть известная формула Достоевского о том, что у нас от жалости до любви один шаг, — это общехристианское понимание. У греков было не так: жалость связывалась ими с жанром трагедии. И Платон, и Аристотель говорят о том, что в трагическом театре описывается страсть-жалость. И Платон негодует по этому поводу, ему эта эмоция совсем не нравится, в отличие от эмоции любви, а Аристотель, напротив, считает, что жалость — это важная эстетическая страсть, которая позволяет нам очистить наши эмоции и переживать их в беспредметном, более интеллектуальном смысле.

У Аристотеля есть такой термин — «катарсис», очищение. С его точки зрения, в театре жалость очищает саму себя, мы испытываем жалость, но не к кому-то конкретно, а жалость как таковую. Возникает как бы интеллектулизированная страсть-жалость, то есть с ней происходит нечто вроде того, что происходит у Платона с любовью. Так вот, христианство объединяет эти две страсти, два аффекта, и создает любовь-жалость, которая идет, повторяю, снизу вверх, но одновременно и сверху вниз. Поскольку неясно, кто кого вообще больше жалеет: человек Бога, который умер на кресте, или Бог человека, который вообще смертен и несовершенен.

Мы упомянули Аристотеля — вернемся к хронологии, мы немножко его проскочили, перейдя от Платона сразу к христианству, поскольку христианство выросло, конечно, из платонизма. Но в Древней Греции было много всего другого. Аристотель — непосредственный наследник Платона, тоже один из самых важных и интересных философов всей нашей западной истории. Аристотель развивает мысль Платона о любви, но о любви-эросе он пишет очень мало, это ему не так интересно. Аристотель прежде всего использует слово «филия» — как я упоминал, это тоже тип любви. И до сих пор мы используем корень «фило» в значении «любовь». Но любовь-«филия» имеет и вообще в греческом языке, и у Аристотеля прежде всего гражданское значение, поэтому этот термин у Аристотеля принято переводить как «дружбу». Аристотель пишет в трактате о политике о том, что в городе, в государстве необходима дружба, необходимы сети дружеских связей, которые бы пропитывали, пронизывали общество.

Любовь в этом смысле — это всеобщая симпатия, она пронизывает, интегрирует государство за счет формирования всеобщих неформальных связей. То есть, получается, там, где Платон все-таки говорит о любви к возлюбленным (пусть даже их много), Аристотель говорит прежде всего о любви к друзьям, которых больше. Можно сказать, что дружба — это такая публичная версия любви, более ослабленная, не такая страстная. Она как раз ближе к платоновскому идеалу интеллектуальной, не материальной любви, к которой еще, правда, надо воспарить каким-то образом. Как перейти от телесной любви к дружбе — это большой вопрос. Вы, наверное, знаете шутку Чехова о том, что если женщина вам друг, то «это» уже произошло. Платон, наверное, с этим согласился бы. То есть надо пройти через чувственную стадию. Аристотель перескакивает, он говорит: это не так важно, важна публичная чистая любовь-привязанность, где мы любим человека ради него самого. Он замечает (вполне здраво), что очень часто мы дружим, в общем-то, для наших эгоистических целей, особенно если мы говорим о дружбе как социальном институте. В России сегодня дружба тоже очень популярна; наверное, без дружеских связей и сетей российское общество разрушилось бы. В этом смысле Аристотель прав. Но можно критиковать этот институт, говоря о том, что на самом деле мы просто дружим с людьми, чтобы получить от них какие-то блага, или мы заключаем с ними подсознательно контракт: вот мы сейчас с тобой выпьем, ты мне нравишься, но за это ты мне окажешь десять услуг, а я тебе потом тоже окажу какие-то другие услуги в рамках моих возможностей. Происходит как бы такой бессознательный расчет. Но именно поэтому Аристотель и говорит, что все это будет работать только при условии того, что есть искренняя, бескорыстная любовь, привязанность к человеку ради него самого, к человеку как таковому. Здесь есть избирательность: все равно мы не со всеми дружим. И Аристотелю даже приписывают такой странный парадоксальный афоризм: «О, друг, друзей не существует». То есть именно потому, что есть все время эти бессознательные расчеты, мы сомневаемся, мы делимся с другом о том, что, может быть, друзей вообще нет, но чтобы поделиться этим, нужен хотя бы один друг, чтобы поговорить. Тем не менее Аристотель считает, что каким-то образом этот институт возможен и на нем держится вообще человеческое общество, по крайней мере государство.

Еще одно наблюдение Аристотеля связано с тем, что, хотя дружба выводится им из простого эгоизма, тем не менее есть такой феномен, как «любовь к себе», — он ее называл «филаутия». В ней самой по себе нет ничего плохого, то есть она не может подменить любовь к другому, но себя самого тоже любить необходимо. И очень часто любовь к себе и любовь к другу сочетаются, могут не конфликтовать друг с другом. Дружба (она же любовь) на самом деле может работать как социальный феномен только при условии, что есть вот это однонаправленное усилие, бескорыстный дар любви по отношению к нашему другу. Вообще, то, что у Аристотеля этот термин переводят как «дружбу», по смыслу оправданно, но именно для понимания любви он нас сбивает с толку. На самом деле Аристотель говорит о любви, а дружба — это уже наш, более поздний, более узкий термин.

Идеи Платона и Аристотеля продолжают развиваться в учении так называемых неоплатоников — это еще одна ведущая философская школа в поздней Античности. Они пересекаются и влияют на христианство, но долгое время не сливаются с христианской теологией, работают отдельно. Неоплатоники переинтерпретируют платоновскую любовь как религиозное обожание трансцендентного принципа единого. То есть там, где у Платона есть двусмысленность, символы, связанные с эротикой, неоплатоники трактуют его более решительно, более мистически. Платонизм становится у них своего рода религией. Но и они тоже не отбрасывают телесную любовь. Они выстраивают теорию об уровнях, или ипостасях, мироздания, между ними есть иерархия, и вот если единое является высшим, то телесная любовь располагается на низших уровнях мироздания. Но эти уровни — как бы ступени, по которым можно подниматься, поэтому (в полном согласии с учением самого Платона) если вы любите очень сильно, скажем, юношу или девушку, то это не противоречит, а, напротив, помогает вашей любви к единому, если вы правильно понимаете эту свою страсть как ступень. На самом деле она вводит вас в экстаз, который гораздо выше, чем желание завладеть вот этим конкретным юношей.

То есть греческие авторы осмысляют любовь все-таки как единую стихию, в отличие от многих римских авторов, тоже поздней Античности, которые призывают разделять эти смыслы любви. Например, Сенека, крупнейший римский писатель, теоретик I века нашей эры, очень много пишет о дружбе, рассказывает о том, как важна дружба для него как римского патриция, оказавшегося, в общем-то, в какой-то момент в изоляции. Он пишет письма своему другу Луцилию (они опубликованы) и рассказывает о том, как он любил этого Луцилия, учит Луцилия тому, как по-настоящему дружить. Он подчеркивает, что дружба не имеет никакого отношения к половой любви, это сугубо духовная практика, духовная связь и, как мы знаем уже от Аристотеля, она должна быть направлена на личность друга как таковую. Путать такого типа любовь-дружбу с любовью-страстью нельзя.