Как читать любимые книги по-новому

- 14 лекций

- 7 материалов

Лекции о книгах, которые многие любят с детства и знают почти наизусть, а также тесты на знание «Шерлока Холмса» и «Трех мушкетеров», определитель сестер Бронте и игра в признания

Лекции о книгах, которые многие любят с детства и знают почти наизусть, а также тесты на знание «Шерлока Холмса» и «Трех мушкетеров», определитель сестер Бронте и игра в признания

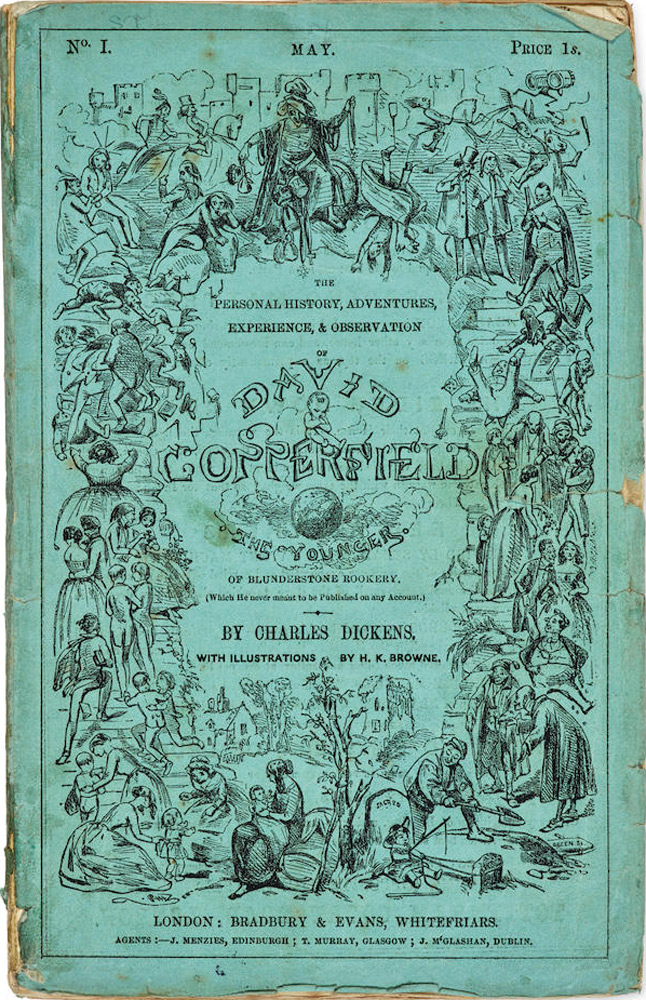

Роман Александра Дюма «Три мушкетера» вышел в свет в середине XIX века. Он, как и многие романы того времени, печатался кусками — то есть был предназначен для печатания в журнале. Чтобы увеличить подписку, владельцы журналов приглашали известных писателей публиковать в их изданиях отдельные куски своих романов. Это называлось «роман-фельетон», и их в XIX веке выходило очень много. Большая часть приключенческих романов XIX века вышла именно в таком формате.

Дюма хотел назвать свой роман «Атос, Портос, Арамис и д’Артаньян». Издатель прочитал первую треть и сказал: «Замечательно! Все прекрасно. Но только — невыносимое название. Ощущение, что

Я не буду пересказывать любовную интригу романа, потому что она хорошо известна. Я коснусь только другой интриги, исторической, которая тоже находится на первом месте в этом романе, хотя мы ее сейчас замечаем, может быть, меньше, чем это было свойственно современникам Дюма — потому что, конечно же, Дюма в первую очередь писал исторический роман.

Писать исторический роман в 1844 году — это все-таки занятие не такое, как сейчас. Было не очень много прецедентов. Самым популярным автором того времени был Вальтер Скотт: его исторические романы пользовались огромной читательской славой, переводились на все европейские языки, включая русский. И им чрезвычайно много подражали. Дюма, конечно же, тоже ориентировался на Вальтера Скотта.

Если вы откроете любой сайт, посвященный «Трем мушкетерам», вы увидите, что этот роман написан по следам так называемых «Мемуаров господина д’Артаньяна» — книги, которая вышла в 1700 году и принадлежала перу французского писателя-эмигранта, жившего долгое время в Голландии, по фамилии Куртиль де Сандра. Мы о нем мало что знаем, хотя Куртиль де Сандра опубликовал гигантское количество текстов и у него была авантюрная биография. В частности, он, как и «положено» французским писателям, в том числе конца XVII века, оказался в Бастилии. И, по его уверениям, в Бастилии встретил господина д’Артаньяна (или его родственника: версии немного расходятся). Он записал рассказы этого человека и потом, уже находясь в Голландии, литературно обработал и издал книгу.

Насколько это соответствует действительности, нам трудно сказать. Безусловно, исторический прототип существовал. Мушкетер по фамилии д’Артаньян — вполне реальный человек. Но, скорее всего, большая часть происшествий, которые мы видим в «Мемуарах господина д’Артаньяна», была все-таки придумана Куртилем де Сандра.

Когда Дюма искал новый сюжет для следующего романа, он обратился к своему соавтору Огюсту Маке, который был профессиональным историком и хотел быть писателем. Он много пытался писать — пьес, романов… Но литературного таланта у него, в общем, не было. И поэтому еще за несколько лет до того, как появился замысел «Трех мушкетеров», Дюма и Маке стали сотрудничать. Маке получал хорошие деньги, но имя его на обложке романов не появлялось. Потом из этого родится легенда, что у Дюма был целый дом литературных негров, которые только и делали, что писали за него, и все романы на самом деле написаны не Дюма. Это не вполне верно, и мы это знаем, потому что сохранились черновики Маке, которые действительно

Д’Артаньян — это как раз тот случай, когда маленький человек попадает в большую историю. Он соприкасается с теми людьми, которые делают историю в этот момент: это, естественно, Людовик XIII, который царствовал тогда во Франции, это его главный министр — кардинал де Ришельё, это герцог Бэкингемский, который приезжал в качестве посла во Францию, это царствующая королева Анна Австрийская — и так далее. В романе огромное количество подлинных персонажей и подлинных событий.

Главная жизненная задача д’Артаньяна — попасть в роту королевских мушкетеров, которой командует господин де Тревиль. Де Тревиль — лицо историческое, он был гасконцем, с юга Франции, и к нему действительно охотно ехали выходцы из этой французской провинции — для того чтобы попробовать получить место в войсках.

Параллельно с мушкетерами существуют их «враги»: это гвардейцы кардинала де Ришельё. Очень многое в романе построено на стычках между мушкетерами и гвардейцами. Мы это принимаем как должное. Но на самом деле здесь есть несколько загадок — или, во всяком случае, вещей не столь очевидных для современного читателя.

То, что у кардинала были гвардейцы, — аномалия. Это подлинный факт, но это было необычно для XVII века. Потому что наличие гвардии, как и наличие мушкетеров, — это один из атрибутов власти. Только король имеет право идти, окруженный военными, вооруженными людьми — в отличие от людей знатного происхождения, которых окружают дворяне и пажи, но не регулярное войско. А в случае гвардейцев кардинала это именно подобие некоторого личного войска, которое с каждым годом увеличивалось.

Насколько Людовик и Ришельё соперничали и все время сравнивали своих мушкетеров и своих гвардейцев, сказать трудно. Д’Артаньян хочет быть мушкетером, но ему предлагают быть гвардейцем кардинала. И он отказывается, хотя это грозит ему большими неприятностями. Потому что кардинал де Ришельё является действительно всемогущим министром. По мнению Дюма, ничто во Франции не происходит помимо воли Ришельё. Здесь мы подходим к той интриге, которая является центральной для романа — хотя она не лежит на поверхности. Главная с исторической точки зрения интрига, которую мы видим в романе, — это отношения короля и кардинала.

Каким образом распределяется власть во Франции XVII века? Каким образом управляется Франция? Для Дюма, который жил в эпоху революций и был свидетелем нескольких революций уже в XIX веке, это вопрос совершенно не пустой. То, как Дюма представляет двух своих главных исторических героев, Людовика XIII и кардинала де Ришельё, во многом потом определит наше восприятие этих двух исторических персонажей, потому что «Три мушкетера» будут безумно популярны и во Франции, и за пределами Франции. И до сих пор историки яростно сражаются против тех образов Людовика XIII и кардинала де Ришельё, которые выстроил Дюма. Я хочу, чтобы мы посмотрели, как это сделано. Потому что обычно мы смотрим на Дюма как на мастера интриги (и это вполне справедливо, он действительно замечательно умеет выстраивать сюжеты), но, помимо интриги, в его романе заключено гораздо больше. Там можно найти вещи, относящиеся и к представлениям о политике, и к представлениям об истории, и к представлениям о философии истории.

Для нас это не очень чувствительно, потому что история Франции XVII века — это все-таки очень далекое и не наше прошлое. А для современной политической культуры Франции это вещь очень существенная, потому что миф о Ришельё как о первом современном политике, о политике, создавшем Францию практически из ничего, очень силен. И он продолжает играть существенную политическую роль в современных дебатах о том, как должна развиваться страна.

Король и кардинал составляют пару. Король — безвольный, слабый, ничем не интересующийся, жадный. Не любит проигрывать. Когда выигрывает, он никогда не прерывает игру, а когда проигрывает, тут же заканчивает, забирает выигрыш и уходит. В первой сцене мы видим, что король играет в карты. Ришельё, напротив, неутомимый работник, он все время находится в движении, интригует, но параллельно с этим занимается большой политикой. И у нас складывается представление о короле как о марионетке, которой водит очень умный кукловод, в этой роли и выступает кардинал де Ришельё.

Король играет в карты, но одновременно он является «карточным королем». Это выражение было очень в ходу в XVII веке — и подлинный Людовик XIII, по свидетельству некоторых современников, иногда кричал: «Не делайте из меня карточного короля!» Есть и более поздние свидетельства, что его сын, Людовик XIV, тоже говорил, что он «никогда не будет карточным королем». Игра в карты — действительно частое времяпрепровождение при дворе и в светском обществе того времени и XIX века, здесь большой разницы нет. Через эту метафору Дюма нам сразу обозначает место Людовика XIII. Он «карточный король».

В отличие от короля, который появляется в шестой главе, то есть достаточно близко к началу, Ришельё мы долго не видим и сталкиваемся с ним, когда уже интрига полностью завязалась. Это не значит, что упоминания кардинала в романе нет, наоборот: с самого начала мы видим постоянное его присутствие. Везде его шпионы. Мушкетеры подсмеиваются над гвардейцами кардинала. Король говорит: «Только ни в коем случае не говорите кардиналу то, что я вам сказал!» И так далее. Он незримо присутствует, но реально мы его долго не видим. И это незримое присутствие, конечно же, производит гораздо большее впечатление, чем когда персонаж наконец появляется на сцене.

Здесь Дюма тоже не стопроцентно оригинален, потому что до того, как он взялся за «Трех мушкетеров» и стал думать об эпохе кардинала де Ришельё, на парижской сцене с большим скандалом (как это вообще было свойственно пьесам Виктора Гюго) была поставлена пьеса «Марион Делорм». Мы Виктора Гюго в основном помним как писателя, автора замечательных романов: «Отверженные», «Собор Парижской Богоматери», нескольких других. Но для современников Гюго в первую очередь был поэтом (он действительно очень много писал стихов) и драматургом. Его пьесы шли на французской сцене широко, и практически каждая постановка вызывала большой скандал.

В 1831 году была показана пьеса Виктора Гюго «Марион Делорм». Сюжет ее тоже отсылал к XVII веку, к эпохе кардинала де Ришельё. В частности, центральной была проблема чести и проблема дуэли. Тема действительно чрезвычайно чувствительная для XVII века. Кардинал де Ришельё, как и Людовик XIII, был яростным противником дуэлей. Во время его правления была принята масса эдиктов Эдикт — королевский указ. против дуэлей. Это, в общем, никого не смущало, потому что при царствовании королей династии Валуа этих эдиктов было еще больше. Но при Ришельё — и тут большая разница — эти эдикты начали выполняться.

Пьеса «Марион Делорм» как раз посвящена этой проблеме — и в конце главного героя казнят. Кардинал не появляется на сцене, притом что о нем все время говорят. Гюго очень хорошо понимал специфику сцены. Когда непрерывно идет разговор о Ришельё, но его никто не видит, это производит гораздо большее впечатление, чем самая замечательная игра актера. И только в последнем действии, когда героя уводили на казнь, появлялся кортеж Ришельё, к которому бросалась героиня, умоляя о прощении, и зрители слышали голос Ришельё: «Милости не будет». И героиня, которая в этой ситуации просто приходила в состояние полупомешательства, кричала вслед кортежу Ришельё: «Смотрите, вот идет Красный человек!»

Дюма, безусловно, преклонялся перед талантом Гюго и дружил с ним. Эта дружба была важна для Дюма на протяжении всей его жизни. Некоторые исследователи даже пытаются найти

Что действительно бесспорно и что нашли исследователи — миледи, роковая женщина и одна из главных темных гениев этой книги, вокруг которой крутится масса интриг, живет по адресу, который на самом деле принадлежал Гюго. Это указано в тексте книги достаточно откровенно — особенно учитывая, что в XVII веке не было нумерации домов. А Дюма указывает улицу и номер дома, где жил Гюго (и где сейчас в Париже находится его музей).

В отличие от Гюго, который мог не показать кардинала де Ришельё в пьесе, потому что это было сценическое произведение, Дюма не мог избежать ситуации, когда Ришельё все-таки выйдет на сцену и будет виден читателям. И для него, конечно же, было очень важно представить своего персонажа в

Это происходит, когда треть романа уже прошла, господин Бонасье попадает в руки гвардейцев кардинала, его арестовывают, и он попадает на допрос неизвестно к кому. Мы заходим вместе с Бонасье (малоприятный персонаж) в кабинет — и, как пишет Дюма, видим:

«У камина стоял человек среднего роста. Гордый, надменный, с пронзительным взглядом и широким лбом. Худощавое лицо еще больше удлиняла остроконечная бородка, над которой закручивались усы. Этому человеку было едва ли более 36–37 лет, но в волосах и в бородке уже мелькала седина. Хотя при нем не было шпаги, все же он походил на военного, а легкая пыль на его сапогах указывала, что он в этот день ездил верхом».

Если бы этот роман писал Вальтер Скотт, он бы на этом остановился и мы бы узнали, что речь идет о великом кардинале, только в конце романа, когда интрига закончится. Как происходит в «Айвенго» с Ричардом Львиное Сердце. Но Дюма пишет другой роман, и поэтому после описания, по которому очень трудно узнать кардинала (хотя некоторое подозрение о том, что это Ришельё, у нас появляется) идет следующий абзац:

«Человек этот был Арман-Жан дю Плесси, кардинал де Ришельё, не такой, каким принято у нас изображать его, то есть не согбенный старец, страдающий от тяжкой болезни, расслабленный, с угасшим голосом, погруженный в глубокое кресло, словно в преждевременную могилу, живущий только силой своего ума и поддерживающий борьбу с Европой одним напряжением мысли, а такой, каким он действительно был в те годы: ловкий и любезный кавалер, уже и тогда слабый телом, но поддерживаемый неукротимой силой духа, сделавшего из него одного из самых замечательных людей своего времени. Оказав поддержку герцогу Невэрскому в его мантуанских владениях… он готовился изгнать англичан с острова Рэ и приступить к осаде Ла-Рошели.

Ничто, таким образом, на первый взгляд не изобличало в нем кардинала, и человеку, не знавшему его в лицо, невозможно было догадаться, кто стоит перед ним».

После чего следует комическая сцена, когда Бонасье действительно не понимает, кто перед ним, и все время пытается подстроиться под вопросы, которые задает ему кардинал, пока наконец один из офицеров кардинала не заходит и не говорит: «Ваше преосвященство!» — и тогда Бонасье практически падает в обморок, потому что он понимает, что находится в одной комнате с самым главным человеком Франции.

При этом портрет Ришельё построен очень любопытным образом: нам сначала дается описание черт, которые мы вроде бы можем узнать, а можем и не узнать. А дальше Дюма говорит, что это был кардинал де Ришельё, но вы его никогда не узнаете. Потому что у нас принято его изображать

Это, конечно, литературная полемика — полемика с тоже очень известным писателем, Альфредом де Виньи, который в 1826 году опубликовал роман, посвященный последнему году жизни Ришельё, он называется «Сен-Мар». Сен-Мар — один из последних фаворитов Людовика XIII, который был казнен кардиналом де Ришельё — или, во всяком случае, так считали историки на протяжении довольно долгого времени. Нынешние историки говорят, что скорее все-таки Людовик XIII сам отдал распоряжение о казни Сен-Мара.

Дюма здесь притягивает две вещи, которые находятся на разных частях хронологического спектра: он сравнивает Ришельё, каким тот был в 1626 году, с героем романа Альфреда де Виньи «Сен-Мар», то есть с 1642 годом.

Очевидно, мы попадаем в поле литературной полемики. Но эта полемика носит не только чисто художественный характер, она связана еще и с восприятием того, кем был кардинал де Ришельё для Франции. Потому что для Альфреда де Виньи это абсолютно, стопроцентно кровопийца. Дюма выстраивает свой образ великого кардинала, отталкиваясь от того изображения, которое было в романе Альфреда де Виньи. Отталкиваясь не только в художественном смысле, но и в смысле политическом. Ему очень важно показать кардинала как активного, бодрого и чрезвычайно подвижного политика. У Дюма кардинал почти все время находится в движении. Он едет, он пробирается, крадется… Его встречают, на него наталкиваются — и так далее. Странность состоит в том, что в большей части случаев, когда Ришельё встречают неожиданно, его не узнают.

Ришельё, как мы помним, является не только министром, он является принцем Церкви — а значит, должен быть одет соответствующим образом. Но когда мы смотрим на появление Ришельё под Ла-Рошелью или когда д’Артаньяна вызывают в кабинет Ришельё и он входит (он знает, что его ждет кардинал) — он видит человека, который сидит за столом и пишет. И он думает: «Это, наверное, либо секретарь, либо поэт». И только когда Ришельё поднимает голову, он понимает, что это действительно кардинал. Тот явным образом не одет в красное, потому что иначе у д’Артаньяна не могло быть никаких сомнений в том, кто перед ним.

Дюма абсолютно осознанно убирает это из текста книги. Притом что Ришельё везде называется кардиналом, к нему обращаются «ваше высокопреосвященство» — все равно Дюма описывает его как светского человека. И это связано не с реалиями XVII века, а с тем, что происходило во Франции середины XIX века. С выяснением отношений между духовной властью и светской, с вопросом, который был актуален и в XVII веке: насколько духовные власти должны быть подчинены папе римскому, а не французскому королю. В Англии британский король стал главой Церкви, но некоторое движение в эту сторону было и во Франции. Франция тоже хотела не то чтобы совсем освободиться от ватиканского престола, но добиться большей независимости. И эта борьба за независимость происходила достаточно долго.

Когда Дюма убирает красный плащ Ришельё и нигде его не упоминает, он делает некоторое политическое заявление: он отказывается рассматривать политику и управление государством как зону, в которой могут сотрудничать Церковь и государство. Зона политики — это исключительно зона светская, и вопросы духовные здесь неуместны.

Не случайно во всех экранизациях и во всех иллюстрациях к «Трем мушкетерам» Ришельё появляется в красном: популярная культура

Каким Ришельё был на самом деле, каким был Людовик XIII? Как я говорила, это пара. Это два персонажа, которых невозможно (и до сих пор не получается) разделить. Если мы решаем, что Людовик XIII слабоволен, значит, мы говорим, что Ришельё всесилен. Если, как современные историки показывают, Людовик XIII был далеко не слабовольным, а, наоборот, чрезвычайно решительным королем, очень воинственным и в основном решавшим все самостоятельно, тогда фигура Ришельё радикально меняется.

Проблема состоит в том, что о Ришельё так много написано, что мы уже не можем отличить правду от легенды. Настоящий Ришельё, конечно, был чрезвычайно умным политиком, тонким человеком. Он не был таким бодрячком, каким его изображает Дюма, тут Альфред де Виньи был намного более прав, потому что Ришельё страдал множеством недугов и не очень мог участвовать в военных кампаниях, хотя ему приходилось это делать. Его действительно в последние годы жизни носили на носилках, потому что он не переносил тряски: у него были дикие боли. То есть это персонаж, конечно же, гораздо более сложный, чем тот, которого представляет Дюма. И персонаж, психологию которого мы до сих пор очень мало понимаем, потому что сохранившиеся документы о Ришельё — это в основном дипломатическая переписка, там очень мало личного. А когда там есть личное, то для нас отдельный вопрос — зачем там дается личная информация? Скорее всего, для того, чтобы манипулировать своим корреспондентом. Ришельё был на это абсолютно способен.

Что касается его кровавой репутации, то, будучи принцем Церкви, Ришельё не имел права подписывать никакие указы о казнях. Все казни, конечно же, находятся на совести Людовика XIII, и современники это понимали. Будучи частью Римско-католической церкви (неважно, кардиналом — не кардиналом), Ришельё не мог быть причастен к кровопролитию. Иногда Людовик XIII оставлял на него командование армией и он участвовал в качестве полководца в некоторых сражениях, но сам никого не убивал. Были стратегические решения, которые он принимал. Вообще, жизнь Ришельё намного больше регулировалась требованиями Церкви, чем нам кажется сейчас, из XXI века, — не в последнюю очередь потому, что он был человеком искренне верующим и искренне преданным Церкви. Хотя тоже был скорее сторонником примата государства над Церковью, но в ослабленной форме.

Одна из главных сложностей состоит в том, что Ришельё очень трудно описать как одну личность. В силу широты его деятельности, непредсказуемости решений и нашего непонимания, кто реально принимал решения (король, кардинал, королевский совет,

Дюма поступает чрезвычайно любопытно, потому что он отсекает очень важную половину деятельности Ришельё, связанную с Церковью, — тогда ему проще собрать другие качества, которые не всегда подлинны, которые он отчасти приписывает Ришельё, но, по крайней мере, получается характер. Когда историки пытаются написать биографию Ришельё, самая очевидная проблема — это то, что Ришельё получается человеком без свойств, там нет характера.

Я не помню, когда прочитала в первый раз «Три мушкетера», — это было в середине 70-х годов прошлого века, после того, как по телевизору показали французский фильм «Три мушкетера». Я пыталась найти, какой из фильмов «Три мушкетера» это был. Этот сюжет экранизировался чрезвычайно много. То ли это был фильм 1963 года, то ли 1974 года, не могу вам сказать. Но я помню, что этот фильм произвел на людей моего возраста, семи-восьми лет, совершенно оглушительное впечатление.

Во-первых, мы стали читать Дюма, а во-вторых, мы стали, конечно, играть в мушкетеров. Помню, что фильм был показан летом, и после этого во всех дворах все дрались на шпагах, неважно — мальчики, девочки. Это был один из главных сюжетов, которые потом начинали обыгрываться, продолжаться… Велись дикие споры, кто кем должен быть: все хотят быть Атосом, никто не хочет быть Портосом.

Это увлечение «Тремя мушкетерами» я видела не только в своем поколении, но еще у пары поколений до меня и пары поколений после меня. Более того, именно когда впервые показали по телевидению этот французский фильм, я впервые столкнулась с тем, что сейчас называется «фан-фикшн». Тогда этого названия не было, но мои знакомые девочки постарше начали писать продолжение. Необходимость создания «Двадцати лет спустя», а потом «Десяти лет спустя», видимо, была органической.

Когда Дюма берется за «Двадцать лет спустя», которые он исторически готовит, наверное, лучше, чем «Трех мушкетеров», там гораздо больше исторического фона, точных исторических деталей, он тщательно прорабатывает мемуары, там очень много интересных портретов — но сам по себе этот роман, конечно, менее радостный и менее интригующий, чем «Три мушкетера». А «Десять лет спустя» представляет уже совсем другую эпоху. Но сам импульс к тому, что сейчас называется «сотворением мира», художественного мира, конечно, в этих романах-журналах сильно ощущается. И не случайно, что он передается не только автору, но и читателям.

Понятно, что сейчас «Три мушкетера» — это не тот роман, к которому будут писать продолжение, есть масса других текстов. Тем не менее надо понимать, что фанфики во многом начинались в России именно с «Трех мушкетеров» и с вопросов о том, кто должен быть главным героем, какие там должны быть любовные отношения. Никто никогда не любил госпожу де Бонасье, потому что она скучная, — миледи намного интереснее.

Не случайно, что и сейчас этот сюжет больше становится известен по фильмам, чем по роману. Хотя роман я горячо рекомендую: он хорошо написан, в нем много интересных вещей, которые невозможно передать на экране.

Сегодня мы поговорим о романе знаменитого шотландского писателя Вальтера Скотта «Айвенго», или, как в XIX веке транслитерировали это имя, «Ивангое». Вальтер Скотт вырос в Шотландии и был прекрасным знатоком шотландской истории и фольклора. Он задумал написать исторический роман из шотландской истории. Скотт над ним работал не так долго и выпустил анонимно: боялся, что он не будет иметь успеха, и, чтобы свое имя

Что это за модель? Мы сначала поговорим о ней, а потом посмотрим, как она была использована в «Айвенго». «Айвенго» — это первый роман Вальтера Скотта не на шотландском материале. До этого Скотт писал каждый год по роману, а то и по два, но все они были про его родную Шотландию. (Кстати, фамилия писателя — Скотт — это и есть «шотландец».)

Шотландия к началу XIX века, когда Вальтер Скотт принялся за сочинение исторических шотландских романов, была покоренной, завоеванной страной, которая уже 100 лет как входила в состав Соединенного Королевства. У Шотландии и Англии, двух стран-соседок, была длинная-длинная история распрей, войн, конфликтов, которая закончилась их воссоединением, или, вернее, присоединением Шотландии. Поэтому Вальтер Скотт выбрал в качестве основного исторического сюжета своих первых романов те эпохи, когда обострялся конфликт между шотландцами и англичанами. Когда существовала

Из этого местного конфликта Вальтер Скотт вывел один из принципов построения своих исторических романов. Согласно ему, исторический роман должен описывать некий конфликт — двух партий, двух религий, двух стран, но обязательно конфликт должен быть, потому что это переходная эпоха, в которой решается будущее. Вальтер Скотт показывает те исторические силы, которые сталкиваются в определенный исторический момент, и то, что из этого получается.

В случае с историческим романом мы всегда знаем, чем всё закончилось, значит, кроме базового конфликта, исход которого нам известен, там должно происходить

Об этом времени мы знаем довольно мало, и Вальтер Скотт знал об этом времени значительно меньше, чем он знал про шотландскую историю. Но он и не считал своей обязанностью особенно вдаваться в исторические подробности. В письме или в одной из статей он писал, что только дурак может изучать историю по его романам, потому что это не цель романа, не цель художественной литературы. С другой стороны, через роман можно почувствовать дух истории. И вот когда он выбрал этот самый XII век, Средневековье, то он не стремился к полному правдоподобию. И в романе — и Скотт сам это признавал — довольно много анахронизмов. Это его совершенно не беспокоило, он не собирался их исправлять.

Например, действие романа начинается, когда король Ричард Львиное Сердце вернулся в Англию из плена. Он воевал в Палестине, на Святой земле, он участник Третьего крестового похода, потом, возвращаясь, попал в плен, потом был снова в плену и только в 1194 году вернулся в Англию. Так что мы можем сказать, что действие «Айвенго» происходит — начинается, во всяком случае, — в 1194 году.

В самом начале романа сэр Седрик, отец Айвенго, старый английский барон, в разговоре говорит: «Клянусь бромхольским крестом!» Вряд ли

В каждом историческом романе Вальтера Скотта есть реальное историческое лицо. Их довольно мало, но тем не менее в каждом романе появляется

В шотландских романах конфликт — это конфликт между Англией и Шотландией. Внутри Шотландии — между религиозными конфессиями, протестантами и католиками. Есть политический конфликт — сторонники одного короля против сторонников другого короля. В «Айвенго» нет острого политического конфликта — нет войны, кроме

И здесь мы имеем дело с двумя историческими персонажами — королем Ричардом и его братом Джоном, который, не зная о судьбе своего брата, интригует, с тем чтобы захватить престол. Брат давным-давно исчез, и известно, что он в плену, — но непонятно, что будет дальше. Они оба принадлежат к норманнской династии, они не англосаксы. Но здесь Вальтер Скотт делает допущение. Он делает короля Ричарда Львиное Сердце, возвратившегося в Англию, сторонником англосакских патриотов, который всячески печется об их благополучии. Он как бы разрывает со своим традиционным окружением и переходит на противоположную сторону. А король Джон выражает интересы вот этих самых норманнских титулованных феодалов, аристократов, которые, собственно, и правят в завоеванной Англии. Этот конфликт — конфликт двух наций, и он одновременно, как мы бы сказали сейчас, классовый, потому что верхние места в иерархии государства занимают выходцы из Нормандии, потомки норманнов, а, соответственно, низшие слои — это в основном местные англосаксы.

Хотя опять-таки давайте посмотрим на главного героя. Главный герой у нас Айвенго — он по своему происхождению англосакс. Его отец Седрик — большой патриот старой Англии, он ненавидит все французское, все норманнское и не желает даже говорить на норманнском, или старофранцузском, языке. Его сын Айвенго становится рыцарем, приближенным короля Ричарда и вместе с ним отправляется в заморские края, в Крестовый поход. Отцу это не нравится — отец считает его предателем своего, можно сказать, англосаксонского дела. Но тем не менее Айвенго хотя и рыцарь уже французского, норманнского склада, не забывает свои корни, свою родину, свою семью. Поэтому он тоже, как Уэверли, колеблется: он свой и в своем, и в чужом лагере. И там у него есть друзья, и он знает кодекс рыцаря, он прекрасный воин, он сражается: прекраснейшая сцена романа «Айвенго» и фильмов, которые по нему поставлены (есть не один фильм), — это турнир, где Айвенго героически сражается, всех побеждает, но побеждает он как норманнский рыцарь, а не как

Вальтер Скотт знает, так же как в случае с шотландцами и англичанами: будущее принадлежит не англосаксам — будущее принадлежит победителям. Историю пишут победители. Победители — это норманны, и, в конце концов, они пришли на Британские острова с более высокой культурой, с более развитой цивилизацией. В Англии среди англосаксов тогда существовало рабство, и, опять-таки, в начале «Айвенго», если мы почитаем внимательно, мы увидим, что очень симпатичные персонажи, тоже патриоты, носят ошейник, как собаки: они рабы Седрика, отца Айвенго.

У норманнов уже существовала развитая феодальная культура со всеми куртуазными делами, культом Прекрасной Дамы, турнирами, более совершенным вооружением, конечно. Кроме того, они притащили довольно много умений и вещей с Востока, из Крестовых походов. В начале романа «Айвенго» Вальтером Скоттом изображена кавалькада — это приехал в Англию отрицательный персонаж романа, нехороший человек из ордена тамплиеров, Буагильбер. Он привез с Востока множество интересных редких вещей — одежды, ткани, драгоценности, у него в свите арабские мавры с

Мы можем сказать так: всякий вальтер-скоттовский роман, и «Айвенго» прекрасный тому пример, имеет два основных сюжета и несколько побочных. Первый основной сюжет — это, как я уже сказал, исторический, в котором участвуют и исторические лица, и вымышленные персонажи. Второй сюжет — любовно-авантюрный. И у того и у другого сюжета высокая степень предсказуемости. Почему мы можем догадаться? В случае с историческим сюжетом — мы знаем, чем дело кончилось, а любовный сюжет более или менее мы понимаем, как будто смотрим голливудский фильм: мы знаем, что там есть определенные правила, которые редко нарушаются. Допустим, собаку нельзя убивать. В течение фильма герой убивает 150 человек — это нормально. Но собаку трогать нельзя! Так же в любовном романе, в классическом, XVIII–XIX веков: герой и героиня должны соединиться, все дело кончится церковью. У алтаря. Герой и героиня преодолеют все препятствия и благополучно соединятся. Бывают, конечно, трагические варианты, и у Вальтера Скотта в некоторых романах есть трагические концовки. Но «Айвенго» — это не тот случай.

Для того чтобы любовный сюжет был интересен, должны быть препятствия, которые герой и героиня будут преодолевать. И в «Айвенго» таких препятствий очень много. Отец, как я уже говорил, недоволен своим сыном. Он хочет выдать свою воспитанницу Ровену, прелестную девушку, за другого. Почему? Этот другой, его зовут Ательстан, — потомок англосаксонских королей. И хотя он уже, так сказать, впал в ленивое безразличие ко всему, он уже герой скорее комический, он ничего не хочет делать, он не хочет воевать, он абсолютно пассивен, но тем не менее, поскольку в нем течет королевская кровь, Седрик, воодушевленный своими патриотическими чувствами, хочет свою воспитанницу выдать именно за него.

Ровена остается верна Айвенго, несмотря на давление всех окружающих. Препятствием являются и злоключения самого Айвенго. Его тяжело ранят на рыцарском турнире. И в это время у прекрасной Ровены появляется соперница. И соперница эта — еще более, или во всяком случае не менее, прекрасная еврейка Ревекка. У нас есть герой, которого любят две женщины, женщины разные, и они противопоставлены с самого начала по правилам романтической литературы. Причем в романтической литературе часто бывает так, что за героя борются две женщины. Обычно они противоположные по типу: одна — блондинка, другая — брюнетка, одна — кроткая ангелица, а другая — страстная, активная женщина.

У Вальтера Скотта такая ситуация в нескольких романах. По правилам романтической литературы выбрать надо было, конечно, блондинку, хотя интереснее и привлекательнее брюнетка. Она не такая пресная и унылая, как вот эта благородная девственница-блондинка. Здесь активной является еврейка Ревекка: она прекрасная целительница, она знает медицинские секреты, она очень добродетельна и выхаживает тяжело раненного Айвенго. То есть она проводит больше времени с героем, чем его невеста.

Невеста

Поэтому тот выбор, который делает Айвенго в конце романа, хотя и предсказуемый, не всем читателям понравился. Многие читатели предпочли бы увидеть союз Айвенго, идеального героя, с брюнеткой, с более привлекательной женщиной.

Для того чтобы любовный сюжет был интересен, нужен еще и противник, антагонист, соперник. У Вальтера Скотта почти во всех романах герою, более или менее бледному и бесцветному, противостоит очень яркий демонический злодей, который вожделеет к тем самым женщинам, на которых обращает внимание герой. Здесь, в «Айвенго», опять-таки очень яркий злодей — рыцарь из ордена тамплиеров, воевавший в Палестине, вернувшийся в Англию и, так сказать, вожделеющий: сначала ему нравится Ровена, а потом он абсолютно без ума от Ревекки, прекрасной еврейки, которой он хочет овладеть. Только чудом она спасается — опять-таки с помощью Айвенго — от его преследований.

Во-первых, у Вальтера Скотта очень часто в романах присутствует некая комическая линия. В «Айвенго» есть шут Вамба, который постоянно развлекает и своего хозяина, и всех других присутствующих острыми шутками. Не всегда понятными в переводе, надо сказать, но

Во-вторых, у Вальтера Скотта очень часто в романах, особенно из давней истории, появляются сюжеты, подсюжеты, мотивы, персонажи, заимствованные из фольклора. И здесь, конечно, для такой фольклорной окраски в «Айвенго» он вводит образ Робин Гуда — прославленного разбойника. Я думаю, все о нем слышали. Здесь он фигурирует под историческим именем Локсли. Робин Гуд принимает активное участие в действии как помощник главного героя — как, знаете, бывает в сказках. Здесь он помощник Айвенго и второго положительного героя — короля Ричарда Львиное Сердце. То есть имеется некий союз, исторически, видимо, невозможный, — союз Робин Гуда, англосаксонского разбойника, и норманнского короля. Он знаменует будущее Англии, где французская знать и английское свободолюбивое народное движение сольются воедино.

Третье — это фантастическая, сказочная, мифологическая составляющая. Вальтер Скотт часто вводит в свои романы из средневековой истории колдунов, ведьм, колдуний. На самом деле это, скорее всего, люди, просто обладающие

Мы получаем, конечно, рациональное объяснение всем чудесам, которые с ней связываются, всем верованиям, но это только постфактум. В процессе развития сюжета мы действительно не знаем, это настоящая фантастика, настоящее вторжение сверхъестественного в реальное или нет. Сам Вальтер Скотт это объяснял так: люди Средневековья верили в колдунов, в ведьм, в чудеса, и поэтому, изображая то время, он не мог это оставить без внимания.

Если брать всю структуру романа «Айвенго», то можно вспомнить слова чудного аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса о том, что вообще вся мировая литература рассказывает всего четыре истории и четыре сюжета. Первый — о крепости, которую штурмуют и обороняют герои (образец «Илиада»); о возвращении героя домой после долгих скитаний (это «Одиссея»); о поиске и наконец, о смерти и воскрешении Бога.

Три из этих историй, подсвеченные старинными прототипами, играют в сюжете, в структуре «Айвенго» важную роль. Как и в «Илиаде», пестрое войско саксов во главе с норманнским королем Ричардом штурмует хорошо укрепленный замок Фрон де Бёфа, который потом загорается, чтобы вызволить похищенную норманнским рыцарем прекрасную Ровену. В самом начале Айвенго неузнанным возвращается домой в облике паломника — тоже совершенно неправдоподобная история: никто его не узнал, в отличие от «Одиссеи» — там хотя бы свинопас, старый слуга узнал своего хозяина. Айвенго возвращается неузнанным, преодолевает препятствия и соединяется со своей Ровеной — все это классические сюжеты.

А вот четвертая история, то есть сакральная история воскрешения Бога, или Сына Божьего, у Вальтера Скотта пародируется. Потому что погибает, а потом неожиданно воскресает в романе отнюдь не Бог, а комический персонаж — самый ленивый, спившийся потомок саксонских королей Ательстан, прозванный Неповоротливым. Вальтер Скотт был человек с хорошим чувством юмора; он сказал, что

Превращение борхесовского сакрального сюжета в такой фарс довольно симптоматично. Потому что, хотя Вальтер Скотт описывает Средние века, средневековую культуру и средневековое общество, он не очень серьезно относится к религиозной стороне жизни той эпохи. Из всех персонажей романа только одному из французов, де Браси, присуща некоторая набожность, но и он полностью невежественен в делах веры и лишен христианского великодушия.

Еврейская тема занимает в романе важное место. Преследования евреев для Вальтера Скотта были проявлением средневековой дикости и невежества. Он сам пишет в романе:

«…в те времена не было на земле, в воде и в воздухе ни одного живого существа… которое подвергалось бы такому всеобщему непрерывному и безжалостному преследованию, как еврейское племя. По малейшему и абсолютно безрассудному требованию, так же как и по нелепейшему и совершенно неосновательному обвинению, их личность и имущество подвергались ярости и гневу. Норманны, саксонцы, датчане, британцы, как бы враждебно ни относились они друг к другу, сходились на общем чувстве ненависти к евреям и считали прямой религиозной обязанностью всячески унижать их, притеснять и грабить».

При этом нужно учитывать две вещи. Во-первых, речь идет, конечно, о религиозном антисемитизме, а не об этническом, который сменил религиозный в конце XIX века и так ярко себя проявил в ходе ужасного ХХ века. Во-вторых, надо понимать, что Вальтер Скотт, безусловно, человек своего времени. Он хотя и с огромным сочувствием относится к гонимым и преследуемым, тем не менее изображает своего героя — еврея Исаака, богатого ростовщика, все-таки не полностью отходя от стереотипов и шаблонов начала XIX века и более ранней эпохи. Хотя он старается этого персонажа очеловечить.

Вальтер Скотт продолжает традицию, восходящую к «Венецианскому купцу» Шекспира. У него к пятой главе есть эпиграф из знаменитого монолога еврея Шейлока из «Венецианского купца», который в XVIII веке вышел на первый план. До этого, вообще говоря, образ Шейлока актеры, театральные режиссеры и критики трактовали как сугубо отрицательный, потому что Шейлок требует христианской крови, он хочет получить этот фунт человеческого мяса. Он мстителен, он злобен, его наказывают в конце довольно жестоко: от него уходит родная дочь Джессика, которая предает его, ворует у него деньги, выходит замуж за христианина. Все это, с точки зрения Шекспира, правильное поведение, потому что Шейлок — негодяй. Но с Шекспира уже начинается некоторое, так сказать, очеловечивание этого стереотипного отрицательного, мерзкого еврея.

В монологе Шейлока (Вальтер Скотт ставит его как эпиграф) он говорит:

«Да разве у евреев нет глаз? Разве у них нет рук, органов, членов тела, чувств, привязанностей и страстей? Разве не та же самая пища насыщает его, разве не то же оружие ранит его, разве он не подвержен тем же недугам, разве не те же лекарства исцеляют его, разве не согревают и не студят его те же лето и зима, как и христианина?»

То есть шекспировский Шейлок говорит, что он такой же человек, как и все прочие, и судить его надо так же, как судят всех других людей, — вне зависимости от его религии. Он требует отношения к себе как к человеку. В комедии это только один мотив, который не получает развития. Но в дальнейшем, конечно, с каждым новым поколением образ униженного, оскорбленного еврея становится все более и более сложным. Да, собственно, для Пушкина, например, и Шейлок был сложен. Пушкин писал, что шекспировский Шейлок — это сложный персонаж, что он не только мстителен и злобен, но он еще и чадолюбив, он еще и остроумен. И Вальтер Скотт, как будто бы зная Пушкина, делает шаг к увеличению сложности.

Если мы сравним Исаака и Шейлока, то обнаруживается, что вальтер-скоттовский еврей Исаак, тоже ростовщик, тоже жадный человек, тем не менее способен на проявление высоких чувств. И он тоже, как и Шейлок, чадолюбив, но дочь его любит, не уходит от него, не предает, не обкрадывает, остается верной ему. Потому что она знает, что он замечательный, любящий, добросердечный отец, который все для нее сделает. Ревекка любит его и остается с ним. Он, между прочим, совершает исключительное для традиции изображения евреев благодеяние — платит добром за добро Айвенго. Он дает ему коня и вооружение, с которыми тот приезжает инкогнито на рыцарский турнир и побеждает всех своих противников. Потом Айвенго платит, отдает ему долг, но это действительно такое просто движение великодушия.

Так что Исаак очеловечен. И он отлично понимает, в каком мире он живет, и понимает двуличие тех людей, с которыми ему приходится иметь дело. В середине романа он произносит монолог, где говорит: «…я никому не навязываю своих денег». Он действительно богат, он ростовщик.

«Когда же духовные лица или миряне, принцы и аббаты, рыцари и монахи приходят к Исааку, стучатся в его двери и занимают у него шекели, они говорят с ним совсем не так грубо. Тогда только и слышишь: „Друг Исаак, сделай такой одолжение, я заплачу тебе в срок — покарай меня Бог, если пропущу хоть один день!“ Или: „Добрейший Исаак, если тебе

когда-либо случалось помочь человеку, то будь и мне другом в беде“. А когда наступает срок расплаты и я прихожу получать долг, тогда иное дело — тогда я „проклятый еврей“. Тогда накликают все казни египетские на наше племя и делают все, что в их силах, дабы восстановить грубых, невежественных людей против нас, бедных чужестранцев».

У Пушкина, кстати, который очень хорошо знал и любил роман «Айвенго», есть отголосок этого монолога в «Скупом рыцаре». Там ведь тоже появляется еврей, у которого молодой герой, рыцарь, просит денег в долг для участия в турнире — совсем как Айвенго. И у Пушкина рыцарь обращается к еврею с двойной формулой: «Проклятый жид, почтенный Соломон». Значит, с одной стороны, да, это для него проклятый жид, он еще будет его называть собакой — вполне по канонам классического антисемитизма, а с другой стороны, он ведь просит у него деньги, как рассказывает нам вальтер-скоттовский еврей, и поэтому должен к нему обращаться с почтением. Вальтеру Скотту нужен целый абзац для того, чтобы это написать, а Пушкин всегда сокращает все до предела. Всего четыре слова, а все понятно: двойное отношение к еврею.

Вальтер Скотт был человеком консервативных, умеренных взглядов, и он верил в то, что каждый острый конфликт неминуемо заканчивается примирением и синтезом. Так, скажем, Шотландия и Англия должны объединиться и слиться воедино: разрыв и расхождение больше невозможны. Вальтер Скотт знает, что в конечном итоге история всегда кончается примирением и синтезом. Даже на уровне языка.

В самом начале он проницательно замечает, что тогда, в XII веке, языки — норманнский вариант французского и англосаксонский — сосуществовали в Англии, но они начинают смешиваться. И он обращает внимание на одну интересную особенность — чисто лингвистическое наблюдение. Он говорит: вот смотрите, английское слово swine, как и немецкое Schwein, «свинья», — это германские слова, это германская лексика. А «свинина»

Он представлял себе, что конфликт в конце концов приводит к единству. Так возникает единый английский язык из двух источников, и так возникает единая английская нация из двух источников и единое государство. И поэтому у Вальтера Скотта в центре всего герои компромисса, герои, которые способны и в острой конфликтной ситуации идти на компромисс. Как король Ричард, который милует и жалует своих противников — англосаксов. Как сам Айвенго, который готов и служить норманнскому королю, и сохранять верность своему отцу и своим корням, который в конце концов демонстрирует и рыцарскую доблесть, и сыновью любовь, и заслуживает свою невесту. Ну, может быть, мы думаем, что не ту невесту, худшую из двух, но тем не менее он получает невесту, которую хотел получить, и отец его прощает. Конфликт должен заканчиваться компромиссом.

Как говорит герой «Айвенго» — король компромисса Ричард, «ибо кто творит добро, имея неограниченную возможность делать зло, тот достоин похвалы не только за содеянное добро, но и за все то зло, которого он не делает». И Вальтер Скотт был убежден, что в истории сплошь и рядом бывают такие периоды и эпохи — мы с вами их тоже прекрасно знаем, — когда творить зло и легко, и приятно, перефразируя Булгакова. Но человеческая тяга к добру и к компромиссу, согласно Вальтеру Скотту, всегда все-таки берет верх. Этому убеждению у Вальтера Скотта

Я не знаю, какой из романов Вальтера Скотта я прочитал первым. Я думаю, что я начал читать Вальтера Скотта, увлекаться им лет так в девять или в десять. Я помню, что мне тогда сначала, до «Айвенго», понравился роман «Квентин Дорвард» — тоже из из французской средневековой истории. Он мне показался ужасно увлекательным — может быть, потому, что там герой более яркий, более храбрый, более мужественный, чем Айвенго, и он встречается с переодетым королем. Потом это мне напомнило встречу Машеньки и Екатерины у Пушкина в «Капитанской дочке».

«Айвенго» я прочитал примерно тогда же и тоже был страшно увлечен, перечитывал много-много-много раз и помню даже

Роман «Одиссея капитана Блада» Рафаэля Сабатини у нас часто ассоциируется с романтическими приключенческими историями, характерными для XIX века. И поэтому почти все уверены, что именно тогда он и был написан. Однако на самом деле этому роману нет и ста лет, потому что первое издание, в виде единой книги, вышло в 1922 году.

Вспомним кратко сюжет романа. Главный герой, Питер Блад, родился в Ирландии в 1653 году. Получил медицинское образование, но решил, что карьера доктора для него слишком скучна. Его тянуло к приключениям, и он завербовался солдатом. Блад служил на флоте — среди прочего и под командованием голландского генерала де Рёйтера, у которого он научился, например, ведению морского боя, что впоследствии ему очень помогло. Он был ранен, попадал в плен и в конце концов решил оставить это занятие и осесть в Англии, в городке Бриджуотер, где, собственно, и начинается действие романа в июле 1685 года.

Действие начинается во время восстания Монмута, которое также известно как «восстание с вилами». Это была попытка свергнуть короля Якова II. Яков II был католиком и вторым сыном короля Карла I. Его старший брат, Карл II, умер, не оставив законных наследников. Поэтому, хотя вроде бы Яков II был вполне законным представителем, внебрачный сын Карла II герцог Монмут, который был протестантом и основное время жил в Голландии, считал, что у него довольно хорошие шансы занять престол, поскольку Англия к тому времени стала страной в основном протестантской и, соответственно, король-католик не всем нравился.

Действительно, герцогу удалось собрать довольно большое количество сторонников, однако проблема состояла в том, что это были люди, к военному делу непривычные, необученные. По сути, это была толпа — отсюда и «восстание с вилами». Поэтому неудивительно, что регулярная армия, находившаяся в распоряжении Якова II, одержала победу. И вот к нашему герою, Питеру Бладу, который не принимал участия в восстании, приходят как к доктору и просят его оказать медицинскую помощь лорду Гилдою, который участвовал в восстании на стороне повстанцев и был ранен.

Пока Питер Блад оказывает медицинскую помощь, на мятежников начинается охота. Его вместе с раненым пациентом арестовывают и затем приводят в суд. В результате судья Джеффрис (это реальное лицо, которое выведено в романе) приговаривает Питера Блада, как и других мятежников, к казни через повешение. Однако затем приходит приказ часть мятежников помиловать и отправить в рабство на сахарные плантации.

Таким образом Питер Блад попадает на Барбадос, где его покупает полковник Бишоп. Покупает не как врача, а скорее как рабочую силу. Но, узнав о медицинских познаниях Питера Блада, он переводит его в статус врача-невольника, что дает тому возможность довольно свободно передвигаться по острову. В результате неожиданного стечения обстоятельств Питер Блад и его сообщники фактически угоняют испанский пиратский корабль вместе с пиратами, и с тех пор испанцы становятся злейшими врагами Питера Блада и его сообщников.

В процессе своей пиратской деятельности капитан Питер Блад приобрел большое уважение среди членов вольного братства. Его команда считалась очень дисциплинированной, одно время он даже командовал небольшой пиратской флотилией. Затем волею обстоятельств он поступил на службу к французскому королю, но быстро от нее отказался. И, наконец, в 1688 году он узнает о том, что произошла «Славная революция», Яков II свергнут, на троне воцарился Вильгельм Оранский. Соответственно, все оставшиеся в живых мятежники прощены, а капитан Питер Блад получил предложение стать губернатором Ямайки, что дало ему возможность не только устроить свою жизнь, но и объясниться с любимой девушкой. Собственно, на этом заканчивается первая часть, а именно «Одиссея капитана Блада».

Роман написан на историческом материале. В частности, известно, что Сабатини использует записки Генри Питмена, который был врачом герцога Монмута и, таким образом, действительно оказался среди тех участников восстания, которых затем отправили на Барбадос. Правда, в отличие от Питера Блада, он пиратом не стал. Он вернулся в Англию, написал воспоминания об этом периоде, а пиратская составляющая добавлена из жизнеописания Генри Моргана, а также полковника Томаса Блада, который дал фамилию литературному прототипу.

В романе бросается в глаза, что существуют как будто разные виды пиратов — в частности, пираты на государственной службе. У Сабатини в тексте можно, например, прочитать описание того, как Питера Блада соблазняли стать пиратом: «Следует также помнить, что такие заманчивые предложения исходили не только от знакомых ему пиратов, наполнявших кабачки Тортуги, но даже и от губернатора острова д’Ожерона, получавшего от корсаров в качестве портовых сборов десятую часть всей их добычи».

В чем же тут было дело? Давайте обратим внимание на то, что, в принципе, существует очень много терминов, которыми называются пираты. Помимо просто пиратов, есть флибустьеры, буканьеры, каперы, корсары — кажется, что это все разные виды, но на самом деле здесь все немного проще. Были пираты — настоящие морские разбойники, так сказать. Это были люди, которые не подчинялись никому и фактически нападали на абсолютно любой корабль, принадлежавший любому государству.

Однако были буканьеры, или каперы, а это такой род пиратов, которые получали от

Строго говоря, в этих официальных документах не было четкого указания на границы того, что эти люди могли делать. И в международном праве совершенно не существовало определения таких важнейших понятий, как приз, добыча, справедливая добыча, допустимый обыск (или осмотр) или задержание судна. То есть, вообще говоря, царил произвол.

Папа Александр VI в 1494 году решил, что негоже, чтобы христиане воевали друг с другом и устраивали серьезные конфликты по поводу территории Нового Света. Поэтому он предложил поделить Новый Свет между двумя самыми верными католическими странами — Португалией и Испанией. В 1494 году был заключен Тордесильясский договор, согласно которому раздел между Испанией и Португалией проводился по «папскому меридиану», который проходил «западнее любого из Азорских островов», и все земли восточнее него отходили Португалии — и, соответственно, все воды. А все, что находилось западнее этого меридиана, отходило Испании. В 1529 году Сарагосский договор еще более аккуратно уточнил раздел новых земель и океана между Испанией и Португалией.

К XVII веку такое положение дел перестало устраивать страны, которые обзавелись собственным флотом и активно боролись за участие в международной торговле, — Англию, Голландию и Францию. Напомню, что именно в конце XVII века и происходит действие «Одиссеи капитана Блада». К этому моменту борьба за раздел торговых путей уже шла полным ходом.

Поэтому неудивительно, что в романе основной враг капитана Блада — это испанцы. Именно Испания была наиболее мощной из двух держав, Португалии и Испании, и, соответственно, именно с ней в основном и препирались за господство в море и англичане, и французы, и голландцы.

Одним из средств этой торговой войны как раз и было узаконенное пиратство, или каперство, когда государство фактически разрешало неким морским бандитам, которых в нормальное время, наверное, на своей службе не потерпело бы, нападать на суда противной стороны (в случае англичан в первую очередь — на испанцев) в обмен на то, что

Таким образом, получается, что отношение к пиратам, по крайней мере на некоторой части территорий, вернулось к тому, которое наблюдалось в Древней Греции, когда морской разбой считался вполне нормальной профессией, что можно подтвердить такой цитатой из Фукидида:

«Возглавляли такие предприятия не лишенные средств люди, искавшие и собственной выгоды, и пропитания неимущих. Они нападали на незащищенные земли, селения и грабили их, добывая этим большую часть средств к жизни. Причем такое занятие вовсе не считалось тогда постыдным, но, напротив, даже славным делом. На это указывают обычаи некоторых материковых жителей, а также древние поэты, которые приезжим мореходам повсюду задают один и тот же вопрос: не разбойники ли они? Так как и те, кого спрашивают, не должны считать позорным это занятие, и у тех, кто спрашивает, оно не вызывает порицания».

Как видим, использование пиратов в государственных целях подобно маятнику: в

Важно отметить, что при этом грань между официальными пиратами (официальными каперами) и настоящими пиратами была очень тонкая и эти две категории постоянно переходили одна в другую. Очень сложно было отследить, сколько на самом деле награбили официальные каперы. Фрэнсис Дрейк, например, который занимался буканьерством, называл буканьерством и абсолютно частные рейды, доход от которых не шел в казну государства. Поэтому не нужно удивляться тому, что одни и те же пираты могут называться

Как мы уже говорили, Питеру Бладу заменяют смертную казнь продажей в рабство. Приведу цитату, где Сабатини объясняет причины этого:

«…утром 19 сентября в Таунтон прибыл курьер от государственного министра лорда Сэндерленда с письмом на имя лорда Джефрейса. В письме сообщалось, что его величество король милостиво приказывает отправить тысячу сто бунтовщиков в свои южные колонии на Ямайке, Барбадосе и на Подветренных островах.

Вы, конечно, не предполагаете, что это приказание диктовалоськакими-то соображениями гуманности. Лорд Черчилль, один из видных сановников Якова II, был совершенно прав, заметивкак-то , что сердце короля столь же чувствительно, как камень. „Гуманность“ объяснялась просто: массовые казни были безрассудной тратой ценного человеческого материала, в то время как в колониях не хватало людей для работы на плантациях, и здорового, сильного мужчину можно было продать за 10–15 фунтов стерлингов».

Таким образом, у продажи в рабство была абсолютно экономическая причина. Позволю себе напомнить, как капитана Блада продают в рабство и как его нахваливает капитан корабля, который привез невольников на продажу:

«Он, может быть, и тощ, но зато вынослив. Когда половина арестантов была больна, этот мошенник оставался на ногах и лечил своих товарищей. Если бы не он, то покойников на корабле было бы намного больше… Ну, скажем, 15 фунтов за него, полковник? Ведь это, ей-богу, дешево. Еще раз говорю, ваша честь, он вынослив и силен, хотя и тощ. Это как раз такой человек, который вынесет любую жару. Климат никогда не убьет его».

В итоге Питер Блад был продан полковнику Бишопу за смехотворную сумму в 10 фунтов. Попробуем выяснить: что такое было 10 фунтов в то время? Сделать это довольно сложно, но мы попытаемся провести некоторое сопоставление. Во-первых, напомним, что один фунт состоял из 20 шиллингов, а один шиллинг состоял из 12 пенсов. Это нам понадобится для дальнейшей арифметики.

У нас, конечно, нет детализированных сведений о том, что и сколько стоило в XVII веке. Но, скажем, в конце XVI века, то есть примерно за 100 лет до описываемых событий, дневной заработок рабочего в Англии составлял 4 пенса. И 4 же пенса стоила целая курица. Для сравнения, чтобы понимать, как это выглядит сейчас: если раньше за целую курицу мы отдавали дневной заработок рабочего, то сейчас, скажем, за куриное филе отдается приблизительно 1/20 часть дневного заработка рабочего — хотя нужно понимать, что рабочий в данном случае очень условное понятие.

Попробуем посмотреть на

Бекон, любимый пиратами, стоил 6 пенсов за килограмм — и вы можете сами посчитать, сколько же бекона можно было бы купить на деньги, за которые продали капитана Блада. Еще раз повторю, что, конечно, это все приблизительные оценки того, что происходило.

Когда мы вообще говорим о рабстве, чаще всего нам приходит на ум либо Античность, то есть Древний мир, либо чернокожие рабы на американских плантациях. Однако важно помнить, что на самом деле рабство никуда не исчезало и в Средние века, работорговля была и в Средние века, просто расцвет ее случился как раз после открытия Нового Света. И связано это было с экономическими причинами.

Дело в том, что Колумб открыл нам не только Америку и привез табак, но еще и с Канарских островов на Гаити завез сахарный тростник. Культивировать сахарный тростник было делом выгодным. Однако была некоторая проблема в том, кто же должен эти плантации обрабатывать. Выяснилось, что местное население, индейцы, которых пытались перевозить и заставлять работать на плантации, плохо переживали перевозку, работали не очень хорошо и в целом оказывались позволю себе сказать, не очень выгодны.

Считалось, что по сравнению с индейцами чернокожие рабы в четыре раза более производительны. Кроме того, они выносливы и намного дольше живут в этом неблагоприятном климате. Поэтому процветала торговля чернокожими рабами, и в этой торговле принимали участие все. Чернокожие рабы вывозились в основном из Западной Африки, и не нужно думать, что это белые завоеватели прибегали на Африканский континент и захватывали чернокожее население в плен. Первым звеном оказывались собственно африканские племена, которые, захватывая в плен своих противников, продавали их белым работорговцам.

Цена, уплаченная за капитана Питера Блада, была существенно ниже, чем средняя цена за чернокожего раба, что отражает тот факт, что белые люди были гораздо менее приспособленными к работе на плантациях в тропическом климате. И, соответственно, именно поэтому в сцене торговли так подчеркивается выносливость Питера Блада и утверждается, что быстро он не умрет. Поскольку, естественно, покупатель был заинтересован в длительной эксплуатации товара.

Чернокожие рабы воспринимались действительно как товар и ценились фактически наравне с домашними животными. Например, в XVIII веке в Англии была реклама многофункциональных замков, производитель которых прямо писал, что они подходят как для чернокожих рабов, так и для собак. То есть мы видим, на какой уровень ставились эти люди.

Говоря о пиратах и о чернокожих рабах, логично спросить — а как пираты к этому относились? Тут было две крайности. Одна состояла в том, что были пиратские команды, которые участвовали в работорговле, на этих кораблях часть чернокожих невольников была в положении рабов, которые работали на этом корабле и в составе команды. Однако была и другая часть пиратов, которая считала, что это такие же люди, и делала их полноправными членами команды. Из тех немногих сведений, которые до нас дошли, можно привести некоторые цифры — сколько было темнокожих пиратов в различных пиратских экипажах. В целом источники показывают, что в пиратской команде могло быть от 15 до 98 % темнокожих.

Сабатини в романе отмечает, что Питеру Бладу удалось собрать необыкновенно дисциплинированную команду пиратов. Вот что он пишет по этому поводу:

«Неплохо разбираясь в людях, Блад добавил к числу своих сторонников еще 60 человек, тщательно отобранных им из числа искателей приключений, околачивающихся на Тортуге. Как было принято неписаными законами „берегового братства“, он заключил договор с каждым членом своей команды, по которому договаривающийся получал определенную долю захваченной добычи. Но во всех остальных отношениях этот договор резко отличался от соглашений подобного рода. Все проявления буйной недисциплинированности, обычные для корсарских кораблей, на борту „Арабеллы“ категорически запрещались. Те, кто уходил с Бладом в океан, обязывались полностью и во всем подчиняться ему и им самим выбранным офицерам, а те, кого не устраивали эти условия, могли искать себе другого вожака».

В приведенной цитате мы видим некоторое удивление или попытку восхищения Сабатини своим героем, Питером Бладом, и тем, какую дисциплину он смог выстроить на своем корабле. И это очень соответствует нашему представлению о том, что пираты — это такие необузданные люди, которые в момент, когда не гонятся за добычей, обязательно пьянствуют и хорошо проводят время. Но на самом деле это представление ложное. Это миф. Когда пиратская команда находилась в плавании, она отличалась жесткой дисциплиной. На берегу пираты могли вести себя как угодно, однако в плавании они должны были во всем подчиняться капитану и установленным распорядкам.

Во-первых, капитан на пиратском корабле был выборной должностью. Более того, пираты знали, что они могут, вообще говоря, в любой момент и абсолютно по любому поводу капитана низложить и провести новые выборы. Выборы проводились очень просто. Один пират — один голос, по принципу простого большинства голосов. Капитан знал, что власть его является ограниченной и что если он в

Капитанов свергали по самым разным поводам:

При этом он гораздо меньше вмешивался в повседневную жизнь судна, за которую отвечал квартирмейстер. Это был второй человек на корабле: он отвечал за размещение людей по судну, за распределение ролей, следил за соблюдением дисциплины и применял дисциплинарные наказания, если это требовалось. Тактика и повседневная жизнь находились в руках квартирмейстера.

Следующим важным элементом в организации жизни пиратов были соглашения. О них упоминает и Сабатини. Однако Сабатини считает, что в соглашениях прописывался только раздел добычи. На практике это было не так, и соглашения, которые пираты подписывали, регламентировали почти все стороны жизни на корабле. Я бы хотела рассказать о правилах, которые часто приводятся в качестве таких соглашений, — это так называемые правила капитана Робертса.

Бартоломью Робертс был одним из самых успешных пиратов. Считается, что за три года он вместе со своей командой захватил 456 кораблей и общая сумма добычи оценивается в невероятную сумму в 50 миллионов фунтов стерлингов. Скорее всего, это миф, но такая оценка.

Итак, какие же были правила на корабле капитана Робертса? Они состояли из 11 пунктов. Во-первых, каждый член экипажа имеет право на участие в голосовании по насущным вопросам. Он обладает одинаковым правом на получение свежей провизии и спиртных напитков, как только они будут захвачены. Он может использовать их по собственному желанию — за исключением тех случаев, когда для всеобщего блага станет необходимостью ограничение в их потреблении.

Во-вторых, каждый член экипажа должен быть вызван в соответствии с установленным порядком на борт призового судна, потому что свыше причитающейся ему захваченной добычи он может еще взять себе смену белья. Но если

В-третьих, ни одному члену экипажа не позволяется играть на деньги в карты или в кости.

В-четвертых, огни и свечи должны быть погашены после 8 часов вечера. Если

В-пятых, каждый член экипажа должен держать в чистоте и исправности пушки, пистолеты и абордажные сабли.

В-шестых, ни одному ребенку или женщине не дозволяется находиться на борту. И должен быть казнен тот, кто приведет переодетую женщину на борт.

В-седьмых, тот, кто самовольно покинет корабль или свое место во время сражения, тот приговаривается к смерти или к высадке на необитаемый остров.

В-восьмых, никто не имеет права драться на борту судна, но любая ссора может быть разрешена на берегу с применением сабли или пистолета. Я опущу детали того, как решались ссоры на берегу, и перейду к девятому пункту.

Ни один член экипажа не имеет права заговаривать о расформировании братства до тех пор, пока у каждого не будет собрана доля в тысячу фунтов. Если же во время службы

В-десятых, капитан и квартирмейстер при разделе добычи получают по две доли; шкипер, боцман и артиллерист — полторы доли. Оставшиеся лица командного состава — одну долю с четвертью.

И, в-одиннадцатых, музыканты отдыхают только по воскресеньям. А в другие шесть дней и ночей не имеют на это права, если не получают специального разрешения.

Как видим, вопреки тому, о чем писал Сабатини, в этом кодексе, в этих правилах, содержалось довольно много вещей. Регламентировались самые разные стороны жизни. Дошедшие до нас другие правила других пиратских экипажей, в

Зачем требовалось регламентировать таким образом жизнь? Почему были запрещены азартные игры? Почему нужно было рано ложиться спать и не мешать своей выпивкой другим? Ответ довольно прост. С экономической точки зрения мы бы сказали, что это такая борьба с негативными экстерналиями, или внешними эффектами. То есть с такими ситуациями, когда действия одного человека оказывают негативное влияние на окружающих.

В чем была задача пиратской команды? Когда они выходили в море, они должны были находиться в постоянной боеготовности — либо готовиться в любой момент догонять, нападать и отбивать добычу, либо, если обстоятельства были не столь благоприятны, они должны были готовиться удирать. Это означало, что каждый член команды должен находиться в лучшей форме. Что, естественно, достигается в том случае, если соблюдать, условно говоря, режим дня, не провоцировать драки, споры и ссоры. А азартные игры, равно как и женщины, конечно, могли спровоцировать именно такую ситуацию.

Поэтому, вообще говоря,

Судя по всему, было две альтернативные модели того, каким образом производилось разделение добычи. Одну мы только что процитировали. Первые люди на корабле, капитан и квартирмейстер, получают две доли, затем по полторы доли получали артиллерист, шкипер и боцман. И остальные члены командного состава — одну долю с четвертью. На самом деле это означает, что все остальные рядовые пираты получали по одной доле. Таким образом, когда захватывался корабль, вся добыча собиралась вместе, после чего вычислялось, на сколько долей она должна быть поделена, и каждый получал в соответствии с теми правилами, которые они подписывали.

Однако при этом могла быть и другая модель, согласно которой сначала вознаграждались те, кто делал больший или

Например, есть данные о том, что плотник и его команда могли получать от 100 до 150 песо. В пересчете на фунты это от 20 до 30 фунтов. А, скажем, оплата труда хирурга могла составлять 200–250 песо, или 40–50 фунтов. Но это с учетом медикаментов, которые хирург должен был запасти и иметь на борту.

Также вычиталась стоимость провианта. По некоторым оценкам, на один рейд стоимость провианта составляла примерно 200 песо, или 40 фунтов. И вот только после этого все, что осталось, делилось уже абсолютно поровну между всеми членами команды.

В правилах упоминается, что если

Такими разнообразными сведениями мы располагаем, в частности, благодаря труду некоего Александра Эксквемелина. Есть много споров о том, настоящее это имя или псевдоним и существовал ли такой человек вообще. Однако, судя по всему, труд, на который многие опираются, был написан человеком, который имел прямое отношение к пиратству.

Александр Эксквемелин как раз в конце XVII века опубликовал труд под названием «Буканьеры Америки, или Правдивая история наиболее замечательных нападений, совершенных в последние годы у побережья Вест-Индии буканьерами Ямайки и Тортуги, как англичанами, так и французами». Таким образом, человек претендовал на довольно обширные познания в том, что происходило в пиратском деле, и, вполне возможно, был одним из тех, кто участвовал

Как видим, в целом пираты пытались построить на корабле довольно интересную модель общества — в

В некоторых правилах оговаривалось, что в случае, если пират погибал при исполнении, так сказать, своих обязанностей, при наличии у него родственников им также могла быть выплачена компенсация. То есть за риски, связанные с пиратской жизнью, эти люди вполне неплохо вознаграждались. И, разумеется, самым главным вознаграждением, самой главной приманкой для них служила вовсе не компенсация за увечья, а потенциальная добыча.

Добыча могла быть вполне серьезной. Например, в 1695 году несколько пиратских кораблей под командованием Генри Эвери захватили добычу на общую стоимость в 600 000 фунтов. Каждому моряку досталось не менее чем по одной тысяче фунтов. Безусловно, это было целое состояние по тем временам. И именно эти правила позволяли пиратам заранее договориться на берегу о том, как делить добычу и добиваться тех выдающихся результатов, о которых мы до сих пор слышим и читаем.

Я попробовала подступиться к «Одиссее капитана Блада», наверное, когда мне было лет четырнадцать. Роман мне показался зубодробительно скучным. Я его отложила, пошла читать Дюма. Через пару лет я вернулась, попробовала еще раз — и у меня опять не пошло. Поэтому, честно говоря, роман я прочитала, когда стала прицельно заниматься пиратством, и читала я его не с точки зрения событий и романтической сюжетной линии, которую автор туда вложил, а именно с точки зрения пиратской истории и того, что там правда, а что — вымысел.

Боюсь, что он мне до сих пор кажется довольно скучным. Но вот с точки зрения пиратского материала роман дает богатейшую и интереснейшую палитру различных вещей, которые можно обсуждать.

Не все знают, что знаменитый остров сокровищ из одноименного романа Роберта Льюиса Стивенсона в действительности существует. Это остров Пинос, который находится в 70 километрах южнее Кубы; на протяжении примерно 300 лет он служил пристанищем пиратов. Там бывали такие известные пираты, как Генри Морган, Фрэнсис Дрейк и Эдвард Тич, которого мы еще упомянем. Однако по поводу того, откуда же этот остров появился в романе Стивенсона, существуют разные версии.

Сам автор, описывая, как он создавал роман, сообщал:

«Я нарисовал карту необитаемого острова; она была очень старательно и, как мне казалось, превосходно раскрашена. Форма того острова несказанно меня очаровала. Там были заливы, которые радовали меня, и подсознательно я написал название: „Остров сокровищ“. Образы моих будущих персонажей приключенческого романа начали проявляться сквозь воображаемый лес, когда я всматривался в свою карту Острова сокровищ».

Мы знаем, что эту карту Стивенсон нарисовал для своего пасынка сентябрьским вечером 1881 года. Однако остров слишком уж похож на тот, который существует в реальности, поэтому есть и другая версия, которая говорит, что на самом деле у него действительно была реальная карта реального острова, который он и вывел в своем романе. Более того, он пользовался, видимо, и другими источниками для составления своего романа и придумывания приключений. Скорее всего, он использовал и записки Генри Моргана, и записки Фрэнсиса Дрейка. Не исключено, что он пользовался и книгой Александра Эксквемелина, в которой описано очень много деталей из пиратской жизни.

Можно отметить, что у грозного капитана Флинта, который не является персонажем книги, но постоянно в ней упоминается, существовал реальный прообраз — Эдвард Тич по прозвищу Черная Борода.

Роман «Остров сокровищ» был опубликован целиком, как единое произведение, в 1883 году, а перед этим он выходил частями в детском журнале Young Folks. Действие романа происходит в 1765 году. Это время, когда золотой век пиратства уже примерно 30 лет как закончился — вероятно, именно поэтому и распалась пиратская команда капитана Флинта.

Что происходит? Старый моряк Билли Бонс снимает комнату в трактире «Адмирал Бенбоу» и через некоторое время получает от своих бывших компаньонов по пиратской жизни «черную метку». Получив ее, он умирает (от апоплексического удара, судя по всему), а сын хозяйки трактира Джим забирает бумаги покойного, в которых находит в том числе и

Поскольку сквайр очень болтлив, вся команда оказывается в курсе, что цель путешествия — пиратские сокровища. Более того, некоторая часть команды — это бывшие пираты, которые даже участвовали в операциях капитана Флинта, как, например, Джон Сильвер, одноногий кок.

В результате длительных приключений, высадившись на берег, Джим находит Бена Ганна. Это бывший член команды Флинта, который был оставлен на этом необитаемом острове. Ему удалось выжить; более того, он нашел сокровища и перепрятал их. Поэтому, когда пираты, наконец завладев картой, прибывают на место, они находят только вырытую яму. В результате сокровища достаются тем, кто за ними и отправился, а часть их перепадает собственно Бену Ганну и Джону Сильверу, который по дороге в Англию успевает сбежать.

В романе есть персонаж, которого постоянно упоминают, но который не является действующим лицом, поскольку скончался за несколько лет до начала романа. Это капитан Флинт. Что о нем вспоминают герои? Вот, например:

«Слыхал ли я о Флинте? — воскликнул сквайр. — Вы спрашиваете, слыхал ли я о Флинте? Это был самый кровожадный пират из всех, какие

когда-либо плавали по морю! Черная Борода перед Флинтом младенец. Испанцы так боялись его, что, признаюсь вам, сэр, я порой гордился, что он англичанин».

Джон Сильвер, служивший

У капитана Флинта был реальный прототип, тот самый капитан Эдвард Тич Черная Борода, чья внешность наводила ужас на современников. Вот, например, описание Черной Бороды, которое дает капитан Джонсон:

«Физиономию капитана Тича, именовавшего себя Черной Бородой, сплошь покрывала густая растительность, сразу приковывавшая взгляды. Эта борода ужасала всю Америку. Она была черного цвета, и хозяин довел ее до таких чудовищных размеров, что казалось, будто волосы растут прямо из глаз. Тич имел обыкновение заплетать ее в маленькие косички с ленточками и закидывать их за уши. Во время сражения он вешал на каждое плечо широкую перевязь с тремя парами пистолетов в кобурах и втыкал под шляпу запальные фитили, так что они свисали, едва не касаясь щек. Его глаза от природы были лютыми и дикими. Невозможно представить себе фигуру более жуткую, чем этот одержимый бесом человек, сравнимый разве что с фурией из ада».

Вот такое колоритное описание очевидно театральной, нарочито устрашающей внешности.

Не менее устрашающими были и некоторые требования Тича. Например, в 1718 году он появился в гавани Южной Каролины, захватил восемь кораблей с богатой добычей и богатыми пленниками и потребовал за них выкуп (в дополнение к той добыче, которая была на кораблях) — лекарства для членов своего экипажа. И сообщил губернатору, что в случае, если выкуп не будет предоставлен вовремя, он пришлет губернатору головы всех пленников. Такое вот жесткое требование. Оно, впрочем, не было

Ходят слухи, что капитан Эдвард Лоу был не менее жесток. Про него, например, пишут следующее:

«После взятия корабля его люди начали мучить матросов, которые принуждены были объявить, что корабельщик бросил в море мешок с тысячью песо. Узнавши об этом, Лоу бранился и ругался до исступления, вырезал у корабельщика обе губы и, наконец, умертвил его вместе со всем корабельным экипажем, состоявшим из 36 человек».

Можно продолжать этот список, рисовать ту самую картину, которая приходит на ум, когда мы представляем себе захват пиратами

Скорее всего, это было не так. По очень простой причине. Пиратское дело было, во-первых, дорогостоящим; во-вторых — очень рискованным. Любая абордажная схватка означала необходимость вступить в бой — и риск того, что будет поврежден корабль. А повреждение корабля практически наверняка означает большие проблемы вплоть до гибели всего экипажа, если им не удастся захватить другой.

Кроме того, команда пиратского корабля тоже подвергалась опасности. Они могли получить ранения,

Строго говоря, они не были заинтересованы в том, чтобы

Поэтому, скорее всего, пираты не отличались кровожадностью, а весь этот зверский антураж служил для цели устрашения потенциальной жертвы. Для этой же цели служил и известный нам флаг «Веселый Роджер», который, естественно, является неотъемлемым атрибутом пиратов в наших глазах, но который, однако, тоже претерпевал некоторые изменения.

Естественно, что под «Веселым Роджером» пираты на самом деле не ходили. Они ходили под флагом

Привычный нам череп и кости появились тоже не сразу: есть различные описания, например, того, что были целые скелеты, или половины скелета, или череп, скажем, с руками. То есть были разные варианты, прежде чем появился тот флаг, который сегодня кажется нам каноническим. Главным было одно: это был флаг, который не напоминал флаг никакой другой страны и сигнализировал судну, к которому подходил такой корабль, что это пираты. То есть флаг, так же как и устрашающая внешность капитанов, был призван снизить транзакционные издержки и заставить жертву легко расстаться со своими сокровищами.

Нужно понимать, что снижение транзакционных издержек было в интересах пиратов не только потому, что это снижало их риски, но и потому, что это увеличивало долю чистой добычи. Дело в том, что пираты, как правило, выплачивали своим товарищам компенсацию за увечья и ранения, понесенные в бою, — соответственно, чем меньше было таких увечий, тем больше чистых денег доставалось каждому.

Когда Джон Сильвер разговаривает с Джимом, он упоминает: «Вся команда как огня боялась старого Флинта, а сам Флинт боялся одного только меня». Почему же Флинт боялся

Джон Сильвер, судя по всему, был квартирмейстером, который в нормальных условиях отвечал за порядок на корабле, за то, какие кому роли отводятся в команде, кто где находится на корабле, за соблюдение ежедневной и постоянной дисциплины. Казалось бы, это просто комендантские обязанности. Зачем капитану Флинту бояться своего коменданта?