Текст и иллюстрации Как русский авангард оказался в Ельце и Саратове

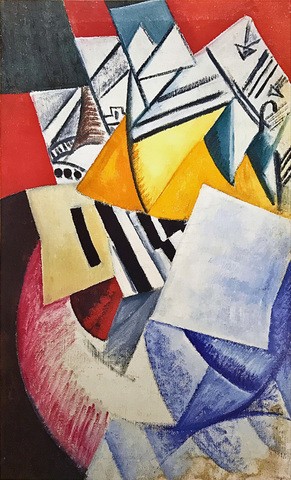

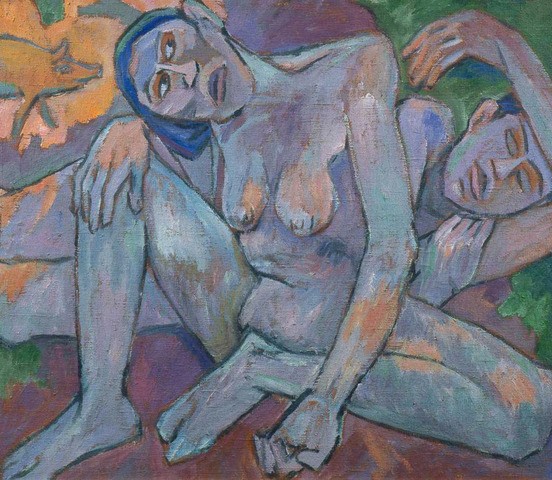

В 2011 году я впервые попал в Елецкий краеведческий музей. До этого я уже проехал несколько других музеев, но в Ельце был впервые. Этот музей не был художественный — это был краеведческий музей, но собрание было довольно богато живописью XIX–ХХ веков. Я попал в зал, где висели работы ХХ столетия, и с удивлением увидел две картины, которые, конечно, относились к искусству авангарда. Подошел поближе, прочитал этикетку — там было написано «Неизвестный художник». Но мне сразу было ясно, что передо мной картины двух известнейших мастеров русского авангарда — Ивана Клюна и Ольги Розановой Имеются в виду «Пожар в городе» Ольги Розановой и «Супрематическая композиция» Ивана Клюна.. Мне удалось тогда сделать атрибуцию этих работ, датировку более-менее точную, и, в общем, я очень радовался тому, что наконец краеведческий музей пополнился еще двумя конкретными авторами. Это был не единственный музей, надо сказать, в провинции, в котором хранились произведения авангарда. Как же все-таки эти картины попали в Елец и в другие города русской провинции, иногда очень далекие от Москвы и Петербурга, от центра России? Это очень интересная история, история Музейного бюро.

Музейное бюро — это совершенно удивительная организация, которая была создана осенью 1919 года. Она была призвана формировать состав Музея живописной культуры. Может быть, даже слово «организация» здесь не совсем уместно, потому что эта организация состояла из трех человек и располагалась в квартире на Волхонке, дом 14. Представить себе, конечно, как бюро было устроено, мы можем, и нас в первую очередь удивит масштаб этой деятельности. Вернее, противоречие между условиями жизни, условиями работы: представьте себе, это комната небольшого размера, квартира вернее, в которой несколько комнат, и там располагается огромное количество работ авангарда — и масштаб закупок огромный. Вот это несоответствие одного другому — это типичная как раз картина вообще художественной жизни того времени.

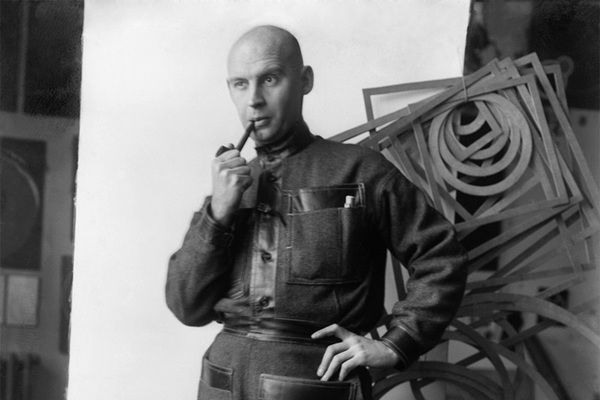

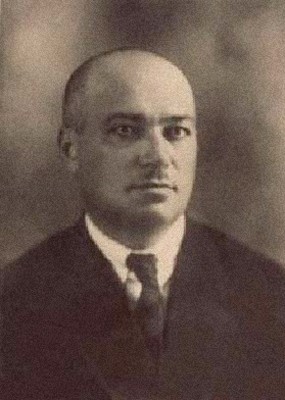

Сведения о заведующих этим Музейным бюро довольно противоречивы. По одним данным, вроде бы заведующим был Александр Древин первое время, по другим данным, сразу же был Родченко. Но в любом случае, как бы там ни было, Родченко был центральной фигурой в работе Музейного бюро. В одном из документов, которые сопровождали создание Музейного бюро, было сказано, что это «центральное учреждение по покупке произведений искусства и распределению по музеям республики и постановке дела современного искусства». Вот немножко корявый такой стиль, конечно, но понятно, что задачи абсолютно глобальные, глобальные и утопические во многом.

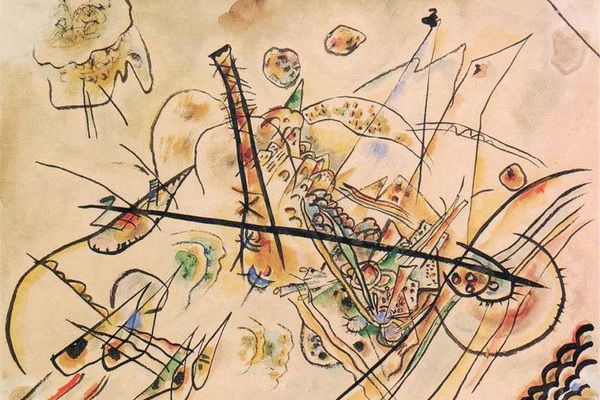

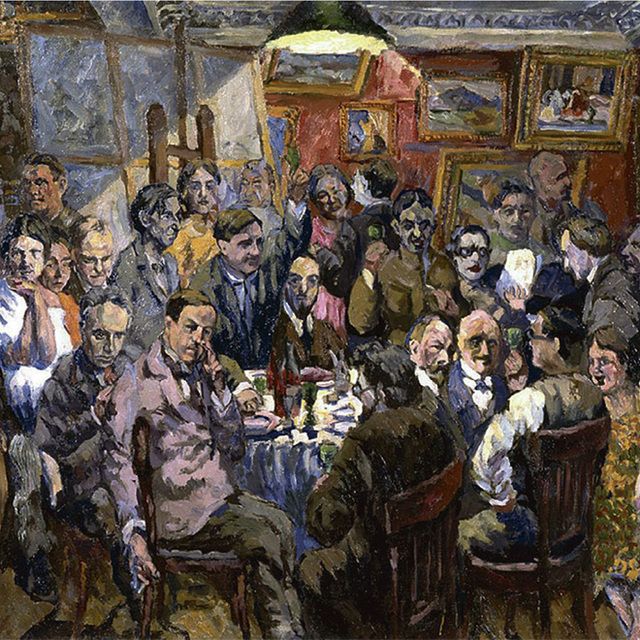

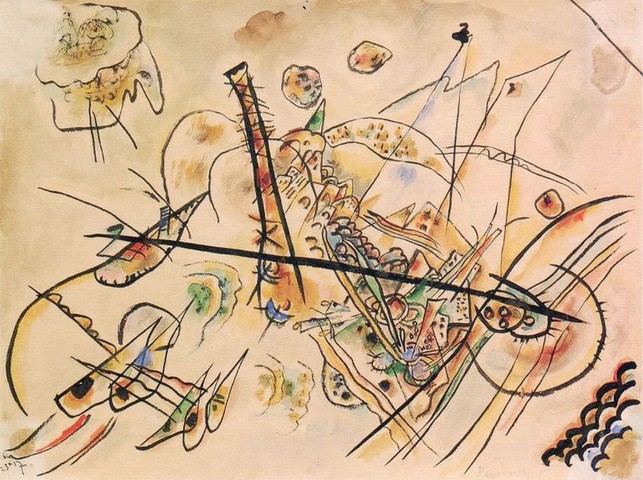

При Музейном бюро было несколько комиссий. Вот любовь к комиссиям того времени — это, конечно, тоже особая история. Была закупочная комиссия, в которой было шесть человек. Ну, состав ее менялся. Тарифная комиссия — это другая уже комиссия, которая определяла цены закупок. Государственный художественный фонд был так называемый — ну, это как раз была комната, где хранились картины. Музей живописной культуры тоже как бы считался структурой при Музейном бюро. И еще была музейная комиссия, которая распределяла произведения по городам. Это делалось не по желанию членов комиссии, а по просьбе самих городов — откуда поступали заявки. Вот в эту последнюю комиссию, собственно говоря, входили те, кто был связан с Музеем живописной культуры, — это Кандинский, Древин, Родченко, и состав еще менялся: там были и Павел Кузнецов, и Роберт Фальк, и в

Как все это происходило? Комиссия закупала произведения художников; в основном, как я уже говорил, это были художники авангарда. Работы хранились в этой квартире, где располагалось Музейное бюро. Иногда там скапливалось до сотни или даже нескольких сотен картин. Среди них были шедевры, которыми мы сегодня гордимся, которыми гордятся Третьяковская галерея, Русский музей и другие музеи. А все это было в квартире, которая не охранялась, естественно, — ее закрывали на ночь просто на амбарный замок и утром открывали, чтобы снова продолжить свою работу.

Деятельность Музейного бюро была зафиксирована в документах, и эти документы сохранились, они доступны в архивах — там абсолютно четко велась вся бухгалтерия: сколько работ было закуплено у художников, сколько работ было отправлено, в какие города, кто перевозил эти вещи — все задокументировано. Изучать эти документы чрезвычайно интересно, потому что они рисуют картину того, как работало Музейное бюро, и они сами собой уже представляют некий такой артефакт, потому что это чаще всего печатные листы в формате А4, напечатаны они на машинке, естественно, со старой орфографией. Лента тогда была фиолетового цвета, или копирка, может быть, — во всяком случае те документы, которые я видел, они все фиолетового цвета. При этом на них много разных пометок — красным карандашом, чернилами, а внизу стоят живые подписи вот этих людей — Кандинского, Родченко, иногда Штеренберга, иногда —

Главным принципом передачи работ в провинцию был следующий факт: в этом городе обязательно должно быть

Вот таким образом работало Музейное бюро. Масштаб, конечно, работы колоссален. С 1918-го по декабрь 1920-го, то есть всего за два года, у художников было закуплено 1926 произведений на сумму 26 миллионов 80 тысяч 750 рублей — огромная сумма. Конечно, инфляция тогда была чудовищная, но средняя зарплата в 1918 году в России была 600 рублей. То есть это все-таки огромная сумма, которую государство выделило на закупку произведений современного искусства. Было закуплено 415 художников — тоже огромная цифра. Такого количества авангардистов, конечно, в России еще не было, но, как я уже говорил, туда были включены и художники классических направлений, так что это был целый срез вообще искусства того времени.

Географический охват работы Музейного бюро тоже был огромен: начиная с самых восточных границ России и кончая западными границами — скажем, Витебском. Не были забыты и северные города, а южные города — это был Крым. Представьте себе масштаб этой географии!

За всю работу, которую осуществляло Музейное бюро, а оно было открыто в августе 1919-го, а закрыто в 1921 году, Музейное бюро отправило 1150 произведений в 32 города и населенных пункта — 32 города России получили работы авангардистов. Притом города были самые разные — большие типа Самары или Саратова, Костромы, а были

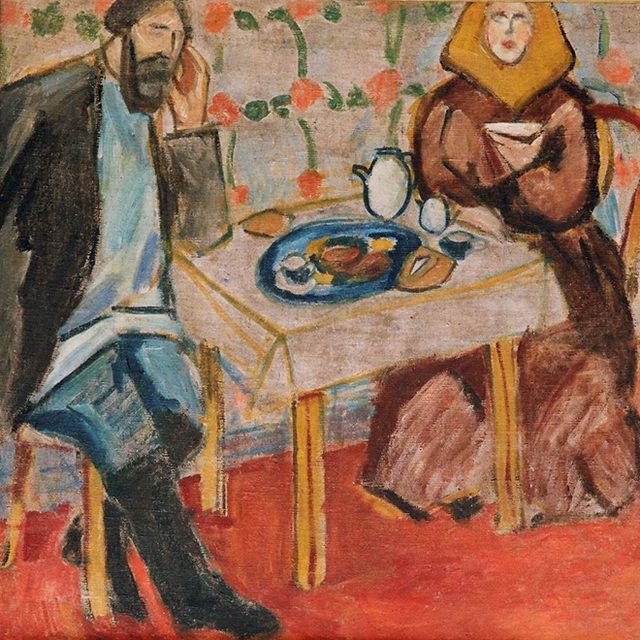

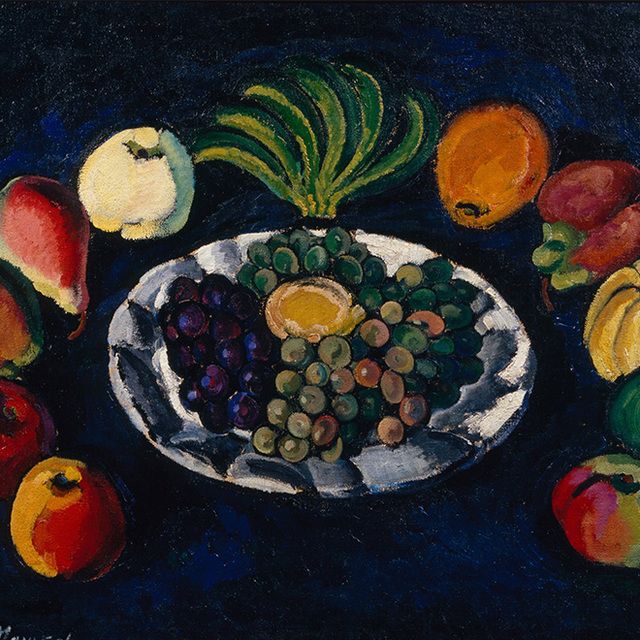

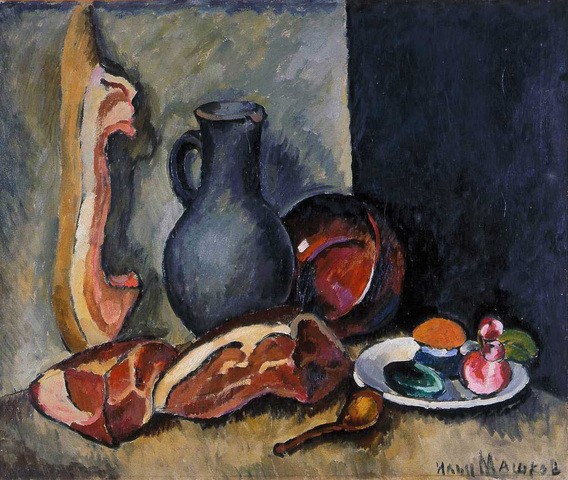

Конечно, судьба этих произведений во многом трагична. Не все работы сохранились до нашего времени. Например, в Витебске было народное художественное училище, которое организовал Марк Шагал. Он приехал из Витебска в Москву, в Музейное бюро, и забрал два с половиной десятка картин. Там были произведения Кончаловского, Фалька, Шевченко, Малевича, Гончаровой, Ларионова, Машкова, Моргунова, Поповой и других художников. Представьте себе, какая совершенно уникальная коллекция картин авангарда оказалась в Витебске. И была отправлена еще одна экспедиция, уже не самим Шагалом, а его коллегой, который привез еще несколько десятков картин. В итоге в Витебском музее, который был организован при народном училище, оказалось почти сто произведений художников авангарда. К сожалению, от этого музея практически ничего не осталось — почти все было уничтожено, за редким исключением. Когда Шагал уехал из Витебска, там оставалась его ученица и коллега Вера Ермолаева, и она, видя трудную обстановку и ужасные условия хранения, увезла с собой в Петроград несколько картин. И часть картин, тоже небольшая, попала в картинную галерею в Минск. А подавляющее количество произведений было уничтожено во время Второй мировой войны вместе с самим Витебском.

А есть примеры другие — наоборот, очень вдохновляющие. Ну, например, город Краснодар (до 1920-го он назывался Екатеринодаром) уже в начале 1910-х годов, то есть до революции, уже в

Музей был построен по принципам Музея живописной культуры. Сам Войцик был человеком, который очень любил авангард. И он коллекционировал авангард для музея. У него были хорошие связи в Москве: он был знаком с искусствоведами Машковцевым, Бакушинским, Эфросом, с художником Вильямсом, который был предпоследним директором Музея живописной культуры. Войцик приезжал в 1924–1925 годах в Москву не один раз, и вот эти связи позволяли ему забирать из Музея живописной культуры

Кроме того, Войцик с 1925 по 1929 год как директор Краснодарского музея устроил наверное, полтора десятка выставок, отчасти это были выставки художников-авангардистов. Он показывал работы в те годы, когда уже авангард подвергался гонениям. В Москве доживал последние дни Музей живописной культуры, а в Краснодаре благодаря стараниям вот этого смелого и, наверное, очень умного человека продолжались эти выставки. Например, в 1927 году он сделал выставку новых поступлений — это был довольно традиционный ход, и там были показаны произведения Гончаровой, Кандинского, Кончаловского, Ларионова, Лентулова, Малевича, Моргунова, Розановой и других.

К сожалению, судьба Войцика достаточно печальна. Гонения на авангард

Говоря об искусстве русского авангарда, часто приходится употреблять слово «утопия». Это слово употребляется в нескольких значениях. С одной стороны, искусство авангарда утопично в

Например, идея создания музеев живописной культуры по всей России, сети музеев, была воплощена только в Москве и Петрограде. А вот в других городах