Расшифровка «Человек на проволоке» Джеймса Марша

Лена Ванина: Здравствуйте. Меня зовут Лена Ванина. Я журналист, киносценарист и ведущая подкаста о документальном кино, который Arzamas делает вместе с Beat Film Festival и сервисом Wink от Ростелекома. Это подкаст о том, как режиссеры-документалисты

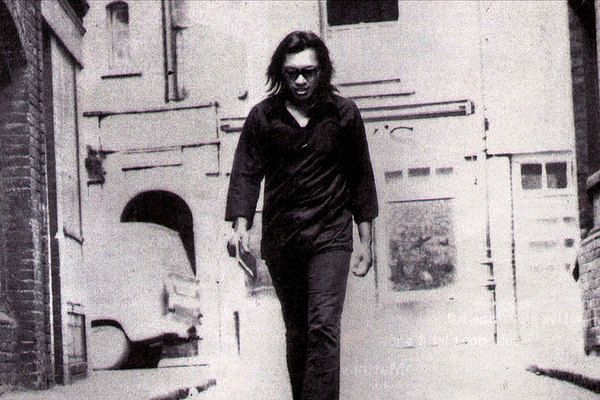

В этом выпуске мы говорим о фильме британского режиссера Джеймса Марша «Человек на проволоке». Фильм этот вышел в 2008 году, а рассказывает о событиях 1974 года, когда французский канатоходец Филипп Пети тайно поднялся на самый верх башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, натянул между ними канат и 45 минут ходил по нему без всякой страховки. Башни в тот момент не были достроены, но уже были самыми высокими зданиями в мире.

О фильме «Человек на проволоке» мы говорим с кинокритиком Алексеем Медведевым.

Алексей Медведев: Привет-привет.

Л. В.: Фильм основан на автобиографической книге Пети «Достать до облаков». Сам режиссер Марш говорил о нем как о сказке. Это история мечты человека, который узнает о башнях-близнецах из газеты, когда их только начинают строить, тут же понимает, что должен пройти между ними, — и в конце концов делает это.

А. М.: Ты правильно сказала слово «сказка», и я думаю, что мы к сказкам еще вернемся, потому что там есть много сказочных мотивов. Но начнем мы с того, что есть очень хорошее американское выражение, которое часто употребляют критики: crowd-pleaser. На русский его можно приблизительно перевести как «всеобщий любимчик». Этот фильм имел небывалую популярность у всех, почему, я думаю, мы о нем и говорим. Это фильм, который может понравиться всем. И критикам: среди 130 рецензий на него нет ни одной отрицательной. И зрителям: он регулярно получал призы зрительских симпатий на всех фестивалях, где участвовал. И американским киноакадемикам, которые дали ему «Оскар» в 2008 году. В этом плане это фильм уникальный.

Думаю, что уникален этот фильм прежде всего благодаря герою, благодаря истории. Режиссер Джеймс Марш — не только документалист, он снимает довольно много игрового кино: вы могли видеть «Вселенную Стивена Хокинга», неплохой фильм, который был у нас в прокате; только что вышел его менее удачный фильм, который называется «Король воров». Ну и у него были заметные документальные работы. Но говорить, что это человек, который схватил все звезды с неба, я бы не стал. Это хороший, крепкий профессионал — что мы еще увидим, анализируя то, как этот фильм сделан. Но история уникальная, она выводит этот фильм на совершенно новый уровень.

Если говорить о том, как эта история рассказана, то этот жанр можно назвать документальным блокбастером. Это очень узнаваемый жанр фильмов. Такое кино снимают не только в Америке, но и в Европе — допустим, такой режиссер, как Тома Бальмес, француз, с фильмом «Счастье», такой режиссер, как Барт Лэйтон, с фильмом «Самозванец» — вот они работают в том же стиле. Чем этот стиль характеризуется? Прежде всего бесстыдным отступлением от принципа документальности. Это то, за что, предположим, Марина Александровна Разбежкина, основатель ведущей киношколы документального кино в России, просто бы человека…

Л. В.: Распяла.

А. М.: Да, распяла, настучала бы дубинкой по голове. Это огромное количество реконструкций с участием актеров — там, где нет возможности проиллюстрировать события хроникой. Это большое количество закадрового текста. Здесь, правда, плюс заключается в том, что весь закадровый текст произносится в интервью. Но все эти интервью — в общем, постановочные: люди, надев свои лучшие костюмы, садятся перед камерой и начинают рассказывать, как было дело. То есть такой достаточно традиционный жанр, для нас более привычный в теледокументалистике, а не в арт-документалистике, которую мы, синефилы, критики, предпочитаем.

Еще один момент — это, конечно, музыка. Вот в музыке, как ты и, может быть, наши слушатели, которые уже видели этот фильм, заметили, Джеймс Марш ни в чем себе не отказывает, он берет самые использованные и в хорошем смысле попсовые мелодии. Он просто берет всего Майкла Наймана, музыку, которую он написал для Гринуэя, лучшие мелодии. И один раз это очень здорово работает. В эпизоде, где Филипп Пети переходит эту ужасную пропасть между двумя башнями, используется знаменитый «Memorial» Майкла Наймана. Это та мелодия, которую мы знаем по фильму «Повар, вор, его жена и ее любовник» Питера Гринуэя, но на самом деле изначально это был именно реквием. Реквием, написанный по поводу гибели итальянских болельщиков «Memorial» — сочинение Майкла Наймана, написанное в память о людях, погибших в 1985 году в Брюсселе во время финала Кубка европейских чемпионов между итальянским «Ювентусом» и английским «Ливерпулем» из-за обрушения опорной стены трибуны. В основе сочинения Наймана лежит фраза из семи-оперы Генри Пёрселла «Король Артур».. И то, что это реквием, немножко возвращает нас к последующей судьбе башен-близнецов, о которой в фильме ни слова не говорится.

Все работает синхронно, все работает в унисон. Потому что если мы говорим о сказке, то что такое структура сказки? Не будем терзать тень Проппа Владимир Пропп — советский филолог и фольклорист, предшественник структурализма, автор ключевой структуралистской работы «Морфология сказки»., но мы все понимаем, что речь идет о

Е. В.: Рисуются схемы, они нелегально проникают туда, куда им придется проникнуть.

А. М.: В нужный момент все идет насмарку: все планы оказываются нереализуемыми, все расчеты оказываются ложными, все надежды идут прахом — для того, чтобы в финале герой силой своей харизмы, воли и решимости

Это очень интересный жанр именно в документальном кино. Я по роду своей деятельности занимаюсь много документальным кино — и кинофестивалем «Послание к человеку» «Послание к человеку» — международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых и мультипликационных фильмов. Проводится в Санкт-Петербурге ежегодно с 1989 года. Алексей Медведев в настоящее время — куратор его международного конкурса. — и очень ловлю такие зрительские фильмы, которые построены практически как игровое, жанровое кино. Вот несколько лет назад я показывал в России фильм американского режиссера Луи Психойоса, который назывался «Бухта» и который был снят как «Джеймс Бонд» — несмотря на то, что никакого Джеймса Бонда там не было. Там была история активистов по защите природы и животных, которые с помощью всяких секретных приспособлений (камер ночного видения, бесшумных вертолетов и прочих абсолютно шпионских штучек) проникают в Японии в бухту, где до сих пор, вопреки международным нормам, идет истребление дельфинов, чтобы употреблять их в пищу. Японцы считают, что это их традиция и они имеют на это право, и это всячески скрывается — но, тем не менее, присутствует. И это был настоящий «Джеймс Бонд» в документальном кино, с той же, если не с большей, степенью саспенса, потому что мы понимаем, что все это происходит на самом деле.

И в этом фильме, в «Человеке на проволоке», также этот саспенс возникает. Мы видим эти реконструкции, мы слышим отчеты очевидцев, участников, мы видим, как это планировалось технически — и это все приводит к тому, что в документальном кино возникает такая хорошая жанровая подоснова — то, что делает его чрезвычайно увлекательным. Этот фильм собрал 5 миллионов долларов в прокате. Может быть, это даже не так много, есть документальные фильмы, которые собирают и больше. Но все равно это то, что утверждается в документальном кино: и зрелищность, и умение понравиться зрителю.

Л. В.: А до Марша так делали? Были ли резонансные работы, которые были бы так сделаны с точки зрения жанра?

А. М.: Смотри, если мы будем говорить о 1950–60-х годах, то это прежде всего, конечно, авторская документалистика, которая сделана в обратном стиле, в стиле прямого кино, — то есть в подчеркнуто документальной манере, без реконструкций, без закадровых текстов, без музыки, фильмы — наблюдения за реальностью как таковой. Но начиная, скажем, с 1980-х годов замечательный американский автор Эррол Моррис начинает делать именно такие документальные блокбастеры. Один из его фильмов, «Тонкая голубая линия», — это как раз пример такого сложнопостановочного документального кино, где есть все: и интервью, и реконструкция, и история, и жанровые элементы, и саспенс, и даже как бы выход за пределы кинематографа.

Л. В.: Хорошо, что ты привел в пример «Тонкую голубую линию», потому что мы как раз ее обсуждали в другом эпизоде нашего подкаста. Этот эпизод можно найти в приложении «Радио Arzamas» или у нас на сайте.

А. М.: Если же говорить о жанре реконструкции в принципе, то, конечно, все началось, как всегда, с братьев Люмьер и Жоржа Мельеса. Мельес, кажется, снимал коронацию Эдуарда.

Л. В.: Коронацию короля Эдуарда VII Эдуард VII — король Великобритании и Ирландии и император Индии в

А. М.: И он снял этот фильм с актерами за пару дней до того, как коронация произошла, — для того, чтобы в день коронации выдать это за документальный фильм, за то, что происходит в данный момент. Потому что, естественно, никакого репортажа не было и никакого прямого эфира невозможно было устроить, и он устраивал «прямой эфир» с помощью такой реконструкции.

Или можно привести в пример фильм Луиса Бунюэля «Земля без хлеба». Это фильм об испанских крестьянах, живущих в бедности высоко в горах. Этот фильм во многом постановочный, это просто видно. Тем не менее люди играли там самих себя в тех обстоятельствах, которые им привычны в жизни.

Так что это традиция давняя. Но именно в жанре энтертейнмента я начал замечать уже с нулевых годов, что это активно используется для того, чтобы документальное кино могло конкурировать в том числе с игровым кинематографом и в прокате, и на телеэкране, и в интернете.

Л. В.: То есть это борьба за зрителя.

А. М.: Ну конечно. Когда появилось телевидение, кино стало бороться за свою популярность с помощью широкого экрана или зрелищных фильмов типа «Клеопатры» или «Спартака» — из тех эпох, которые невозможно увидеть в хронике или в документальном варианте. Точно так же и здесь: когда телевидение распространилось повсеместно, когда распространился интернет, любая информация, любые истории стали максимально доступны, документальное кино обратилось за помощью к своему «старшему брату» — к кино игровому, — для того чтобы стать не менее увлекательным, чем игровые фильмы.

Л. В.: Понятно, что этот вопрос, наверное, даже некорректный, но все же: где же тогда проходит грань между документальным и не документальным? Ты сказал уже, что Марина Александровна убила бы, если бы так стал снимать

А. М.: Понятно, что разговоры о том, что стирается грань между документальным и игровым, идут не первое десятилетие, это полемика, которая уходит в далекое прошлое. Достаточно вспомнить знаменитый афоризм Годара, что любой игровой фильм можно рассматривать как документальный, снятый об актерах, которые выделываются и

Л. В.: Чуть-чуть поясню про вот этот момент проникновения в здание башен-близнецов. Это было очень важно и для самого героя: он говорил, что незаконное, нелегальное попадание на те территории, где он делал свои перформансы (наверное, так можно их назвать), — это для него очень важный аспект. То есть, видимо, это можно назвать завоеванием пространства. Как бы эти границы — они не для него.

И, действительно, операция, которую они провернули, чтобы попасть в башни-близнецы, довольно феноменальная. Нашли человека, который работает в этом здании, с его помощью подделали пропуск, пронесли тонну оборудования тайком на самые высокие этажи, придумали, как протянуть канат между башнями-близнецами с помощью стрелы, которую пускал человек, чтобы она с одной башни пролетела на другую, прятались от полицейского три часа под

И режиссер, конечно, уделяет этому очень много внимания, но при этом невероятно романтизируя своего героя, то есть он ни в коем случае не преступник — и даже про это ни разу не говорится. Извините, пожалуйста, но они незаконно проникли в охраняемый объект, нарушив все мыслимые и немыслимые законы. Это же тоже часть этой сказки, про которую мы начали говорить.

А. М.: Меня тоже заинтересовал этот момент — как они могли проникнуть в башни Всемирного торгового центра. Но я отчасти нашел для себя ответ на этот вопрос. Конечно, это был охраняемый объект, и им приходилось подделывать пропуска, и, более того, они изучали, как должны выглядеть нормальные американские…

Л. В.: Бизнесмены.

А. М.: Нет, в данном случае — рабочие, потому что они под видом

Л. В.: Он как раз,

А. М.: Да, если бы оно завершилось и все было бы заблокировано охраной, то было бы невозможно. А так еще продолжалась некоторая вольница, и им удалось туда проникнуть.

Что касается незаконности всего этого, то это тоже очень важная вещь, которая как раз сближает этот акт, который совершил канатоходец Филипп Пети, с искусством. Это один из механизмов, с которым работает именно искусство перформанса, и в особенности направление акционизма. Художник нарушает некую норму. Эта норма может быть

И если вы возьмете всех успешных акционистов из нашей истории — и Александра Бренера, который рисует доллар на картине Малевича, и Петра Павленского, который действительно совершает акты, не знаю, хулиганства или вандализма, поджигая дверь ФСБ, или Pussy Riot, — все они работают на этом механизме нарушения нормы, которое может вызвать сочувствие, что само по себе ставит под сомнение нормы. В этом и есть задача искусства — поставить под вопрос те нормы, по которым мы живем автоматически, чтобы они в

Мне кажется, что в этом плане наш канатоходец придумал гениальную акцию. Потому что невозможно ни в чем его обвинить: он никого не подвергал опасности, кроме себя самого и, совсем уж гипотетически,

***

Л. В.: О том, почему поступок Филиппа — это настоящий художественный акт, мы попросили рассказать художника Тимофея Радю. Тимофей — пожалуй, самый известный русский художник, работающий на улице, и многие принципы Филиппа ему близки.

Тимофей Радя: Не знаю, конечно, сложно переоценить то, что сделал Филипп — мне кажется, это великое произведение искусства, можно назвать это перформансом, или скульптурой, или как угодно. Лично для меня суперважно, что он сделал это нелегально. Я бы сказал, что он был дважды без страховки. И если бы он делал это легально, для меня бы это выглядело, как если бы он по этому канату ходил со страховкой. Здесь важна чистота жанра, и он полностью ее сохранил.

Конечно, поразительна изящность и невесомость этого жеста — и огромная тяжелая подготовка, которая в конечном итоге оборачивается

Одновременно есть чему поучиться — мне очень понравился трюк с костылем: когда ты на костылях, то тебе везде открывают двери и у тебя ничего не спрашивают. Это действительно хорошая идея, и я думаю, что надо будет ее использовать самому.

Момент, когда они стреляли из лука, чтобы начать передавать трос, и эта стрела, на которой закреплена тонкая леска, и когда он ее не мог найти — это очень смешно. Потому что в такие моменты я тоже думаю о том, что я идиот и опять не взял налобный фонарик. Был бы фонарик — все бы замечательно нашлось, но

Он залез на самую вершину капитализма и стал немного выше. Это действительно поэтично, потому что для меня и Нотр-Дам, и Всемирный торговый центр — это воплощения власти, это архитектура, которая принуждает тебя. Все эти строения: Всемирный торговый центр, соборы, замки, дворцы, пирамиды, — это способ протащить власть через время, и он действительно работает с самых древних лет. Как художник он оказался предсказателем, провидцем: он прошел по этим башням, и потом они рухнули. Он прошел по собору — и он сгорел. Я беспокоюсь за мост в Австралии.

А. М.: Прежде всего это было здание, которое вызвало крайне негативную реакцию у арт-критиков, у философов. Есть такой философ Льюис Мамфорд, который чуть ли не книгу разоблачительную написал про эти ужасные бетонные коробки, которые дегуманизируют наше городское пространство. И именно благодаря тому, что Пети совершил эту акцию, к башням возникли гораздо более теплые чувства и они стали восприниматься как гораздо более симпатичная икона города.

Л. В.: Тут для меня было интересно, что Пети до всех этих вещей доходит как бы интуитивно. Художник постулирует это внутренне, это для него это важная часть системы, его взгляда на мир, а Пети, не называя себя художником, не называя себя акционистом, повторяет все те нормы, по которым акционизм живет. И в этом для меня есть некоторая красота его жеста. Есть ли еще такие примеры, когда человек неосознанно становился художником?

А.М.: Да, есть наивное искусство, где люди, не намереваясь, становятся мастерами живописи. Но в современном искусстве действительно такая штука чрезвычайно редкая, потому что современное искусство строится на осознанности. Современный художник — он тогда художник, когда он вышел и сказал: «Я — художник!» А здесь человек говорит: «Ну, я — канатоходец… Я с детства…»

Л. В.: «Я — клоун!»

А. М.: «Я — клоун, я — шоумен. Я детей забавляю, жонглирую». Но в данном случае отсутствие у него самого этой осознанности, которая ему и не нужна, тут же восполняется обществом. Потому что понятно, что все начинают писать, что это самое артистичное преступление столетия. Более того, он в Нью-Йорке с тех пор живет как artist-in-residence. Ему

Л. В.: Представить себе это сейчас, представить себе такую акцию сейчас — и даже в 2008 году, а не в

А. М.: Да, конечно. Сразу видно, что он понимает, что нащупал идеального героя, абсолютно безупречного. Действительно, ни в какой корысти, ни в каком скрытом послании его упрекнуть невозможно. Он даже не снимает свой собственный подвиг. Потому что современный художник уж точно бы в первую очередь о чем позаботился? О том, чтобы вся видеодокументация присутствовала в абсолютно полном объеме, для того чтобы ее потом продать в музей современного искусства и поднять свой статус. И в этом плане, конечно, я с тобой согласен, что это ностальгия по эпохе.

А я, когда думал о том, можно ли было бы

Л. В.: В этом смысле довольно примечательно, что, когда его снимают полицейские и спрашивают: «Почему, почему, почему ты это сделал? Зачем, зачем, зачем?» — он говорит: «Господи, да как же можно задавать мне такой глупый вопрос? Низачем! Меня интересует красота сама по себе». И это ровно то, о чем ты говоришь: чистота жеста, красота сама по себе.

А. М.: Кстати, один из самых лучших маленьких моментов, как вишенка на пирожном этой истории, — это когда полицейские уже влезают на крышу этих башен и начинают его подманивать: иди сюда, мы тебя снимем. Он подходит к ним почти на расстояние вытянутой руки, а потом поворачивается и опять уходит. Понятно, что он абсолютно недосягаем для полицейских. И это, конечно, тоже фольклорный мотив.

Е. В.: Хочешь поймать меня — вставай на канат!

А. М.: Да. Это фольклорный мотив «Колобка», который и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от всех ушел — потому что это такой неуловимый трикстер, художник, канатоходец.

Л. В.: С одной стороны, режиссер снимает такую сказку — и это идеальный герой и так далее. С другой стороны, он довольно отчетливо там показывает неоднозначность его личности. Прежде всего — в истории любви с его девушкой, которая абсолютно с ним, за него, она его всячески поддерживает и вместе с ним по канату ходит, репетирует. А он ее отсылает, когда она ему мешает, говорит: «Ты со мной не поедешь, ты мне будешь мешать». И первым делом после того, как слезает с этого каната, спит с

А. М.: Да, это

Л. В.: И потом с восторгом в глазах рассказывает: «Ну чтобы уже насладиться этим моментом полностью!»

А. М.: Конечно, когда мы говорим о том, что Пети — идеальный герой для фильма, это не значит, что он идеальный человек. Конечно, эта степень его неосознанности и самозабвенности, с которой он преследует свою мечту, тут важна. И иногда он выглядит и глуповато, и наивно, и, может быть, совершает поступки, которые стоило бы осудить или как минимум поставить под вопрос с моральной точки зрения. Но в этом и секрет его обаяния — что он оказался таким человеком, который способен сделать этот чистый жест, потому что он больше ни о чем не думал.

А самая главная метафора, которая, мне кажется, здесь присутствует — почему само зрелище человека, идущего по канату, нас завораживает? Понятно, что прежде всего это опасность, это невероятная ловкость, это человек, который преодолевает свой страх. Но в этом, мне кажется, есть еще

Потому что, если обращаться к

Тоже против этого ничего не возразишь, понятно, что это такой замечательный психологический этюд про человека, который берет от жизни максимум ощущений. Но если брать более глубоко, опять-таки уходить к

Л. В.: На этом мы заканчиваем. Меня зовут Лена Ванина, а за этот разговор большое спасибо кинокритику Алексею Медведеву. Над подкастом работали редактор и звукорежиссер Алексей Пономарев, редактор Ирина Калитеевская, звукорежиссер Александр Ситушкин, фактчекер Вера Едемская, расшифровщик Кирилл Гликман и выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков. В подкасте использованы фрагменты фильма «Человек на проволоке».