Текст и иллюстрации Михаил Ларионов и Казимир Малевич

Как получилось, что Казимир Малевич опередил в посмертной славе Михаила Ларионова, с которым вместе начинал (более того, начинал под его руководством)? Закономерно ли то, что сейчас мы знаем Малевича досконально? Что «Черный квадрат» у всех на слуху и на глазу, если можно так сказать, а Ларионова знают немногие и кажется, что он должен быть любимцем избранной публики — отдельных художников, искусствоведов и ценителей? На эти вопросы не так просто ответить. Это связано и с судьбой обоих художников, прижизненной и посмертной, и с их индивидуальностями, которые резко различны, хотя в

Начнем с того, что познакомились эти мастера в 1906 году. В это время Малевич, недавно приехавший из Курска и не получивший никакого начального художественного образования, пытается поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Поступает туда четырежды и не может пройти: он плохо рисует. Но тем не менее он хочет быть современным художником. Он присматривается на выставках к таким художникам, как Игорь Грабарь, Михаил Ларионов. Он увлекается импрессионизмом и хочет быть импрессионистом. А Михаил Ларионов в 1906 году уже очень известный художник. Правда, он еще очень молод, на два года моложе Малевича. Он учится как раз в этом самом училище; более того, считается, что он там один из самых перспективных и талантливых учеников. В 1906 году Дягилев приглашает его участвовать в русской выставке в Париже, которая проходит с большим успехом. Кроме того, Ларионов получил звание пожизненного члена парижского Осеннего салона. И через год, даже меньше, картина Ларионова будет приобретена в Третьяковскую галерею — это станет показателем того, как молодой импрессионист может получить признание в художественной среде, в художественном обществе. И вот они встречаются. Надо сказать, что Ларионов не испытывает особого интереса к этому новичку. Он, правда, беседует с ним. Тот,

Прошло несколько лет, в 1910 году Ларионов организовал выставку «Бубновый валет» (название принадлежит тоже ему) — выставку, которая поразила современников. Надо сказать, неприятно поразила. Это был первый инцидент, когда молодые художники, новые художники, радикалы вступили в открытый конфликт с обществом. И критика писала просто в издевательских тонах об этой дикой живописи, от которой болят глаза. Об этих изуродованных телах, об этих обнаженных, которые похожи, в частности у Ларионова, на жертв автомобильной катастрофы… Малевич позднее вспоминал эту выставку, которая тоже его поразила. Он пишет, что это было похоже «на взрыв самого сильного вулкана». Он показал на выставке сравнительно немного вещей, три работы. Одну из них мы знаем. Это натюрморт, который очень похож на натюрморт Матисса, незадолго до этого приобретенный Щукиным. И две работы, которые сегодня неизвестны, но ясно, что это были такие красочные, довольно подражательные, довольно резкие с точки зрения эстетики вещи, которые больше всего, может быть, напоминали на выставке «Бубнового валета» того времени натюрморты Ильи Машкова. Но именно на выставке «Бубновый валет» произошло довольно важное событие: на ней Михаил Ларионов и другой организатор, Аристарх Лентулов, собрали огромное количество сильных художников, будущих лидеров разных направлений. Там был и Кандинский, и будущие организаторы одноименного общества «Бубновый валет», то есть Машков, Кончаловский, сам Лентулов, Фальк, Куприн и так далее. Там были художники, которые сейчас меньше известны, но тоже очень яркие, например Алексей Моргунов — сын Алексея Саврасова.

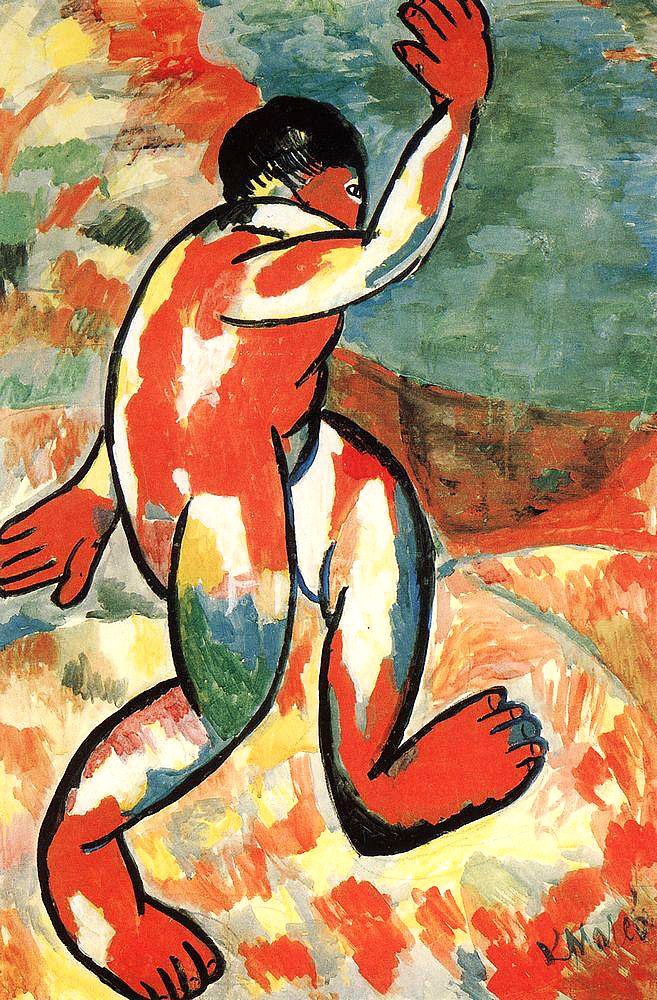

Конечно, это пребывание нескольких медведей в одной берлоге не могло кончиться добром. Уже в процессе работы выставки Ларионов пришел к выводу, что ему нужно организовывать свою группу, отличную от будущего общества «Бубновый валет». Эта группа должна была быть мобильной. Она не должна была иметь официального названия, официального устава. Это должны были быть летучие выставочные объединения, если угодно. Первую выставку он назвал «Ослиный хвост», вторую — «Мишень», третью — просто «№ 4». И когда Ларионов задумался над тем, что нужно организовать новую группу, он случайно встретился с Казимиром Малевичем, который выставил на Московском салоне большое количество произведений. Нельзя сказать, что они Ларионову понравились. Он их описывает так: «Было изображено мытье человека, купание в бане, причем человек изображался красным цветом, а вода — зеленым с бледно-зеленой пеной». Таких картин на эту тему было очень много. Правда, мы не нашли подтверждения, что была именно целая серия этих банных сюжетов. Но у Ларионова было впечатление, что эта живопись довольно грубая, довольно примитивная. Однако, разговорившись с этим молодым художником, он неожиданно увидел, что у них есть точки соприкосновения, что они одинаково смотрят на задачи искусства.

Казимир Малевич вспоминал, что они сели около памятника Пушкину на Тверском бульваре и проговорили всю ночь. Малевич говорил о том, что картина не должна быть копией, иллюзией, не должна быть натурным изображением. Она должна быть изобретена или придумана. Она должна ставить прежде всего формальные задачи, задачи плоскости, пятна, линии, цвета. Оба увлекались цветом, открытым цветом, энергичным красочным пятном, которое должно заворожить зрителя, которое должно быть самым сильным средством. Мотив не так важен; что изображено, не так важно. В этот момент они стали соратниками, и Ларионов пригласил Малевича в свою группу, которая состояла из нескольких тоже в дальнейшем очень известных людей, назову только Владимира Татлина.

На выставке «Ослиный хвост» Ларионов предоставил своим молодым соратникам целые стены, и Малевич за это время из довольно робкого подражателя Матисса, художника, только начинавшего свою творческую деятельность, превратился в одного из лидеров авангарда. Он выставил на «Ослином хвосте» громадные холсты, изображающие главным образом крестьянскую жизнь: в этом нужно видеть влияние, скорее всего, даже не Ларионова, а Наталии Гончаровой, которая была близка ему тяготением к крестьянской тематике. Надо сказать, что эти холсты, как сам Ларионов пишет в воспоминаниях, были очень ярко расцвечены, очень резкие по цвету. Очень грубые, надо признать. Потому что неопримитивизм, в который в это время погрузился Малевич, достиг у него высшего накала брутальности и цветовой энергии. Вообще, у Малевича была интересная особенность: он любил все доводить до

Ларионов был совсем другим. На «Ослином хвосте», где он выставил свою солдатскую серию, он, может быть, даже в

Малевич в это время начал увлекаться кубизмом. Причем он пытался соединить кубистические открытия с уже захватившей его крестьянской темой: его картины, изображающие, например, косаря или

Надо сказать, что современников настолько увлекли эти новые персонажи, этот новый стиль Малевича, что Александр Бенуа, например, на одной из выставок даже зарисовал персонажей Малевича, которые были представлены на картинах. Это время, примерно конец 1912-го и 1913 год, — время постепенного расхождения Ларионова и Малевича. Дело в том, что Ларионов был далек от кубизма. Ему вообще была чужда системность. Он позже говорил, что ни системы, ни школы, ни «измы» не есть цель художника. Во всем этом он видел мертвечину, застой. Интересна более поздняя перекличка. Ларионов писал, что не надо утверждать новое, потому что, когда мы его утверждаем, оно перестает быть новым. А Малевич, когда он создал свой супрематизм после 1915 года, уже в раннесоветские годы, создал общество, которое называлось Уновис — «Утвердители нового искусства». И отношение к тому, как развивается искусство, у них было принципиально различным. Малевич в общем верил в прогресс — прогресс искусства, которое идет по своему пути. Оно идет по некой магистрали, которую нужно угадать. Он даже говорил, что искусство нас не спрашивает, нравится нам или не нравится, как не спросило, когда создавало звезды на небе. Настолько высоко он ставил искусство. Для него это почти божественная сила. А Ларионов говорил, что нет, нет единого представления о прекрасном. Искусство все время поворачивается, как призма, то одной стороной, то другой. Нет

Эта разность их натур сказалась уже в том, как они встретили приехавшего в начале 1914 года в Россию главу итальянских футуристов Филиппо Томмазо Маринетти. Маринетти пользовался большим успехом, особенно у дам. Он проповедовал не просто свой футуризм, он рекламировал и себя тоже. Он был очень эффектен. Он был прекрасным чтецом своих собственных «слов на свободе», шумовых стихов. Ларионову не понравилась ни его манера держаться, ни то, как его встречали. При встрече с Маринетти они совершенно

Один из диспутов, который организовал Ларионов, назывался «Восток, национальность и Запад». И Восток, и Запад — это некие полюса, которые в это время

Надо сказать, что здесь между двумя художниками происходит разрыв уже чисто фактический. В 1914 году Ларионов и Гончарова едут в Париж оформлять дягилевскую оперу-балет «Золотой петушок». Потом возвращаются. Первая мировая война, Ларионов попадает на фронт, попадает в окружение, затем тяжелая контузия, лечение, после которого весной 1915 года Ларионов и Гончарова уезжают в Швейцарию по приглашению Дягилева, чтобы работать в Русских сезонах. И с этого времени на родине они уже не появляются. В эти месяцы, в эти, может быть, даже дни, когда Дягилев бомбардирует Гончарову телеграммами и когда они с Ларионовым уже собираются выехать, Казимир Малевич в подмосковном Кунцеве пишет свою самую знаменитую работу. Это «Черный квадрат», который перевернет и его судьбу, и судьбу искусства ХХ века. Правда, Ларионов не скоро узнает об этом открытии своего бывшего соратника, своего бывшего приятеля. Но до него все же донесутся эти слухи, я об этом скажу позднее.

Что различает их пути в этот судьбоносный период? Когда Ларионов оказался сначала в Швейцарии, а потом в Париже, в первых балетах, на которые пригласил его Дягилев, он продолжает линию «Золотого петушка», то есть национальной традиции. Национальная традиция в балете —это прежде всего сюжет. Это «Русские сказки», это «Шут», это использование русского лубка, русской цветности и т. д. Он пропагандирует в Париже, в Лондоне, вообще на Западе русское национальное искусство и даже в хореографии стремится подчеркнуть новаторские, не классические ходы, которые он выводит прежде всего из пластики древнерусского изображения, древнерусской живописи.

Что касается Малевича, то его «Черный квадрат» и затем возникающий в том же 1915 году супрематизм — это искусство, как считал сам Малевич, отталкивающееся все же от западных образцов. Первую брошюру, которую он представил на выставке «0,10» в декабре 1915 года, он назвал «От кубизма к супрематизму». Позднее он издал вторую брошюру — «От кубизма и футуризма к супрематизму». Он подчеркивал, что супрематизм — это принципиально новое событие, принципиально новый этап в мировом искусстве, но он идет от западных корней, от западных систем. У него будут потом высказывания в том духе, что нужно все приводить к системе. Новое западное искусство велико тем, что оно создает новые не академические системы. Это сезаннизм (позднее он даже будет начинать эту линию с импрессионизма), затем кубизм, затем футуризм, и вот вершина — супрематизм. Вершина, которая родилась в России. Она здешний, так сказать, плод. Но на самом деле это искусство интернациональное. Малевич искал простых и ясных форм, которые могут разделить все. Поэтому супрематизм так легко вошел в мировой опыт, и тут важна роль Эль Лисицкого, ученика и последователя Малевича, который в начале 1920-х оказался на Западе и стал проводником идей супрематизма и близкого к нему стилистически конструктивизма. Это стиль геометрической абстракции, это стиль ясных, четких, рациональных форм, которые вместе с тем могут быть использованы в разных качествах. Они могут быть основой дизайна, могут быть началом нового оформительского стиля, новой архитектуры. Но, по Малевичу, они могут стать и началом некоего переосмысления содержательной стороны живописи, потому что тот же «Черный квадрат» — это емкая формула или, если угодно, знак, но знак, который не значит

В 1920-х годах он узнаёт от тех, кто приезжает из России, от Якулова, от своего друга Жигина, которые пересылают ему картины из Москвы во Францию, что есть супрематисты, что есть «Черный квадрат»; узнаёт, что делает Татлин, что делает Малевич. Все это ему очень интересно. Потом контакты прекращаются. Проходит много лет. Дягилева уже нет на свете; в могиле уже и Казимир Малевич. И Ларионов чувствует себя во многом вне той художественной среды, которая так питала его. Нет не только конкуренции — нет споров, нет разных путей, нет жарких схваток между бывшими соратниками. И Ларионов пишет совсем

В 1930-е годы беспредметное искусство, в общем, остается за бортом. Уже мало художников, которые следуют этой, как кажется, устаревшей парадигме — устаревшей не только в Советском Союзе, но и на Западе. Только после войны, в 1948 году, в Париже устраивают выставку Ларионова и Гончаровой как первых лучистов. В это послевоенное время, особенно в начале 1950-х годов, возвращается интерес к беспредметности, к ее сложности, к ее большим возможностям, потому что возникает американское беспредметное искусство, абстрактный импрессионизм. Люди помнят и Кандинского, который умер только в 1944 году.

Этот новый всплеск интереса порождает еще одно очень интересное биографическое совпадение. Дело в том, что в 1957 году исследователи находят картины, которые Малевич, будучи в 1927 году на Западе, оставил в Германии с надеждой вернуться туда и устроить персональную выставку в Париже. Он даже написал Ларионову, и Ларионов включил его в число экспонентов выставки «Мир искусства» 1927 года. Но Малевичу не разрешили остаться на Западе, он вернулся в Ленинград. В 1935 году он умер. Эти спрятанные — потому что в гитлеровские времена они могли быть причислены к «дегенеративному искусству» и уничтожены — картины теперь найдены, отреставрированы и приобретены Городским музеем Амстердама — Stedelijk Museum. В 1958 году музей устраивает настоящее триумфальное шествие Малевича по городам Европы. Ларионову заказывают воспоминания о его друге. Он пишет их очень сдержанно, очень спокойно, очень аналитически. Пытается рассказать, что знает о Малевиче. Пишет о том, каким он был закрытым, как мало он знает о его личной жизни. Но он высказывается и о супрематизме. Он считает — и в этом их принципиальное расхождение с Малевичем, — что простые геометрические фигуры — это не беспредметность. Это выход за границы живописи. А настоящая беспредметность, которую он видит прежде всего в лучизме, — это чистая живопись, то есть живопись, в которой сохраняются ее главные качества, все те ощущения, которыми она богата: цвет, свет, перетекание краски, пространство, фактура, шероховатость, движение кисти и темперамент, который за этим прочитывается зрителем, когда он смотрит на эти вещи.

Интересно, что Ларионов уже до этого создает серии работ, часто графических, которые выполнены акварелью или другими графическими техниками на бумаге, где все начинается с изображения предмета. Вот лежащие рыбы, а вот рыба как бы тает, и остается только след от ее формы, и остается

В завершение я хочу досказать историю посмертной славы двух мастеров. В 1979 году в Париже, а в 1981 году в Москве проходит выставка, которая сначала называется «Париж — Москва», а затем — «Москва — Париж». На ней несколько поколений советских зрителей впервые смогли увидеть и «Черный квадрат» Малевича, и башню Татлина, и «Отдыхающего солдата», и «лучистого петуха» Ларионова. Но, конечно, захватывают внимание именно «Черный квадрат» и башня Татлина, знаковые вещи, которые становятся знаменем, иконой искусства ХХ века. Почему? Теперь уже, наверное, можно понять. Во-первых, они воспринимаются не просто как произведения искусства, не просто как тонкие, или красивые, или новые по своей эстетике произведения, а как произведения, которые вбирают в себя очень много смыслов. И один из главных смыслов, который захватил людей позднесоветской эпохи, — это связь искусства с революционным духом, с преображением реальности, с политической революцией, которая случилась буквально через два года после создания «Черного квадрата». Эта легитимация искусства авангарда с помощью сближения с политикой на самом деле явилась ложной. Сейчас мы прекрасно понимаем, что авангард в искусстве и авангард политический были совершенно разными силами, — более того, они имели разные векторы. Один был настроен на свободу, другой — на закрепощение. Но тогда это надолго стало трендом в популяризации, в понимании авангарда и, в частности, Малевича как революционного художника. И напротив: Ларионов как художник, который стал предвестием этой духовной революции и который остался художником меняющимся, развивающимся, откликающимся на жизнь; более того, художником, по сути дела создавшим авангард, родившим, воспитавшим эту плеяду, включая и Малевича, — он остался в тени. И сейчас, я думаю, благодаря тому, что мы показываем Ларионова, изучаем его, пишем о нем (о нем вышло уже много книг), мы сможем оценить вклад обоих этих художников в русскую и мировую культуру ХХ века. И сможем поставить их рядом — несмотря на то, что они так не похожи друг на друга, так различны, так враждовали в