Радио ArzamasЛюбовь в Иране

Радио ArzamasЛюбовь в Иране

8 декабря 1911 года Михаил Ларионов, молодой художник, которому исполнилось 30 лет и который только что окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, организовал свою однодневную художественную персональную выставку. На ней было показано 124 картины — для выставки это очень много. Выставка вызвала большой интерес. Почти все газеты, которые вообще интересовались искусством, опубликовали свои отклики. Красной нитью во всех рецензиях проходила одна и та же мысль: это художник, который совершенно необычно эволюционирует, развивается. И оценили эту эволюцию почти все рецензенты негативно. Даже придумали для нее название — «прогрессивный паралич» (так называлась одна из статей). Так же, как у больного человека постепенно отнимаются органы чувств, у Ларионова, считал рецензент, отнимаются в его искусстве последовательно рисунок, эстетическое чувство, колорит, сюжет.

Почему уже тогда, в 1911 году, критики заметили, что так необычно развитие этого мастера, этого очень радикального, очень новаторского, очень бунтарски настроенного по отношению к традиционному искусству молодого художника? Начнем с того, что первые шаги художника Михаила Ларионова все признали восхитительными. Буквально каждый рецензент говорил, насколько завораживает его импрессионистический период, его цветущие сады, зелено-голубые полотна, которые пронизаны поэзией, чувством счастья и восторга перед природой, окружающей художника. Затем появились новые мотивы, которые показались критикам несколько неуместными. Огромные рыбы (как писал один критик, «ничего не значащие») расположены на холсте так, как их писали японцы, то есть на плоскости. Они брошены на землю и шевелятся, бьются на огромном холсте. Вообще, целая серия анималистических работ показалась критикам отчасти пустой. Вот волы, которые изображены на огромном холсте, освещенные ярким солнцем на такой выбеленной от жары зеленой траве, написанной

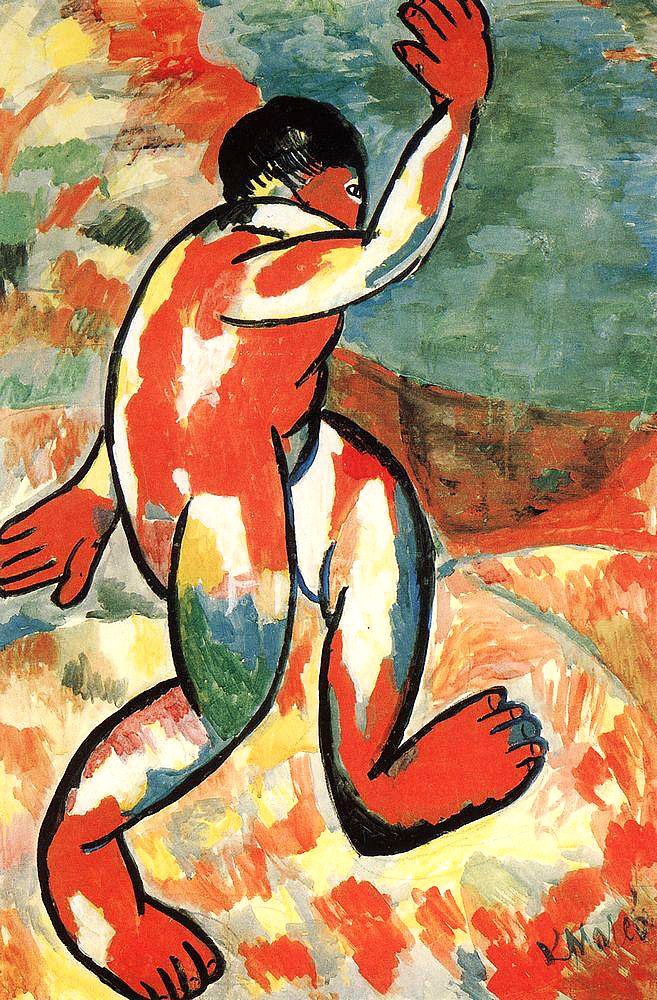

Сравним, например, «Купальщиц» 1907–1908 годов, находящихся в Третьяковской галерее, которые написаны очень легко и поэтично (почти выбеленный холст, на котором возникают похожие на видение обнаженные фигуры прекрасных молодых женщин), с «Деревенскими купальщицами» 1909 года. Это странные изломанные фигуры, написанные прямыми линиями. Тела их похожи на сколоченные из досок конструкции. Они странного цвета — синеватые, сиреневые с

Последние вещи 1910–1911 годов показались критикам совершенно недопустимыми. Это так называемая солдатская серия, где Ларионов (кстати, сам проходивший военную службу после окончания училища) пишет солдат в казарме не в те минуты, когда они находятся на учении, когда они дисциплинированны и подтянуты, а тогда, когда они отдыхают. Вот они валяются на земле, играют в карты, рядом — бутылки; они смеются, играют на гармошке, рядом бегает

Вот этот странный посыл, переход от поэтического высокого, от красоты — к низменному, к бытовому, к уродливому, к тому, что не попадало раньше в искусство (и, как считали люди в 1911 году, и не должно попадать в искусство), — чем он объясняется? Откуда этот новый принцип движения художника, его эволюции, его развития? Здесь я бы хотела назвать несколько причин разного рода. Это и психологические причины, и общеэстетические, и, если угодно, социальные. Если говорить о психологии Ларионова, то самая главная, наверное, его черта — это непоседливость. Он никогда не был послушным учеником, послушным ребенком. Из Московского училища живописи, ваяния и зодчества, где он считался одним из самых талантливых, его изгоняли, причем дважды. По легенде, один раз, поскольку он продолжал ходить на занятия, ему купили билет в Тирасполь, где он родился и куда ездил летом, и проследили, чтобы он сел на поезд и больше не появлялся в училище. Причем за что его изгнали? За рисунки, которые сочли непристойными, даже порнографическими.

Главное в характере Ларионова — это

Ларионов считал, что это (и вот здесь мы касаемся третьего, социального аспекта, очень важного) то закрепощение, та несвобода, которую художник добровольно выбирает. Он выбирает некую маску, у него замыливается глаз. Он перестает живо, естественно реагировать на то, что происходит вокруг. Сам Ларионов говорил, что он, как любой другой человек, пишет в разных настроениях. И один и тот же мотив под разным углом зрения может предстать совсем другим. Но художник реагирует не только на видимость, не только на множество мотивов. А, кстати говоря, почему только поэтические мотивы? Наталья Гончарова, которая была постоянной подругой Ларионова, его женой и соратницей, которая часто повторяла его мысли, однажды написала как лозунг, как программу, что не надо бояться в живописи мещанской пошлости. Мещанская пошлость является господствующей в наше время, и она «может быть вполне предметом художественных забот». Да, почему бы не писать мещанскую пошлость?

И вот у Ларионова появляется целая серия картин, изображающих провинцию, где танцующие в трактире похожи на дерущихся, где пьяницы буянят или сидят с отсутствующим видом. И Ларионов с большим юмором, с большим пониманием, очень ярко с точки зрения стиля воплощает эту действительно низкую, смешную, странную русскую жизнь, которая не попадает в искусство, которая требует выхода, требует своего языка, потому что, как говорил позднее Маяковский, «улица корчится безъязыкая — / ей нечем кричать и разговаривать». Только у Ларионова это не драматично. Это не морализаторство, как у передвижников. Да, он пишет пьяниц. Да, он пишет буянящих людей. Да, он пишет «Трактирный nature morte», который возмутил публику одним своим названием. Зачем писать трактирный натюрморт? Зачем писать пузатый чайник, из которого идет пар, или кусок хлеба на скатерти, или кулич? Все это казалось низким, а сам язык — грубым.

Не случайно современники так иронически оценили новый стиль, который Ларионов создает

Все эти новшества, конечно, были отражением стремления и расширить круг сюжетов, и отразить жизнь, которая течет вокруг художника. И вместе с тем, конечно, он работает над языком, над формой.

Художники и критики (и вообще современники, которые были воспитаны на более традиционном искусстве) осуждали Ларионова за то, что, как им казалось, он является хамелеоном. Что эта переменчивость, этот протеизм (я скажу немножко ниже об этом термине) является качеством недостойным, требующим осуждения, потому что художник, если он индивидуальность, должен придерживаться своего стиля, он должен сохранять ядро своей личности. Ларионов, напротив, считал, что личность никуда не денется. Индивидуальность, если она есть, не погибнет. Кроме того, не надо стараться быть

У Ларионова мы можем увидеть такой матиссовский цвет, цвет совершенно неправдоподобный. Я уже говорила о цвете тел «Деревенских купальщиц». Но у него появляется и малиновое море, и синяя свинья на такой же красно-малиновой земле. У него появляется желтое небо. И все это тем не менее убедительно и, более того, чрезвычайно красиво. Многие зрители не могли не поддаться обаянию этого колорита, этого особого цветового видения, которое как бы заставляло зрителя менять свои вкусы. Как говорил один из молодых друзей Ларионова, Аристарх Лентулов, он как бы ставил глаз, заставлял видеть

Я бы коснулась еще одной темы, которую затронула. Это не просто спор внутриэстетический, внутрикультурный, но и, как я сказала, есть социальный аспект этой темы. Ларионов и большинство его молодых коллег, его сподвижников, его последователей стремились меняться не только в своей живописи, они стремились выйти за рамки рыночных отношений, которые сложились в обществе. Они считали, что, когда художник находит свой стиль, когда вырабатывает свою манеру, по которой его узнают не только любители, но и покупатели, он закрывает свое лицо маской, которая нравится всем и которая пользуется коммерческим успехом. Художники молодого поколения считали, что эту коммерческую успешность нужно разрушать. И поэтому для них Ларионов был настоящим вождем. Когда в импрессионистический период он пользовался большим успехом, он легко продавал картины, его приглашали на все выставки. Более того, когда ему было 25 лет и он был учеником Московского училища, его картину купили в Третьяковскую галерею. И хотя больших денег он в то время не имел, эта успешная карьера предвещала очень прочное положение на художественном рынке.

Но он все это бросил. И

Раскраска выполнена Михаилом Ларионовым.

Раскраска на лицах выполнена Михаилом Ларионовым.

Надо сказать, что к 1913 году Ларионов переживает своеобразный кризис отношения к искусству, прежде всего отношения к живописи. Он почти перестает писать — или делает это все реже. Он все чаще складывает свои работы из

Но, говоря об изменениях в творчестве Ларионова, говоря о его эволюции, нельзя не упомянуть о том, что в конце жизни Ларионов возвращается и к живописи, и к станковой графике и стремится воплотить

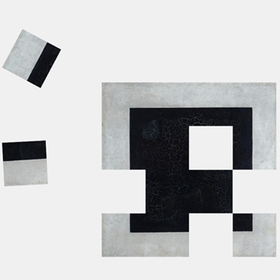

В заключение нашего разговора нужно сказать о том, что сама концепция художника, который меняет свой стиль, меняется сам, остается живым, может реагировать не только на внешний мир, но и на виртуальную действительность, на изобретения, которые возникают в искусстве или просто в его мозгу, который одинаково реагирует на то, что он видит в природе, и на то, что он видит в искусстве, — эта концепция оказалась очень продуктивной прежде всего для русского искусства. Это концепция художников русского авангарда. Они приняли ее полностью. Они именно так и развивались. И, может быть, именно этой изменчивостью, этим протеизмом они завоевали мир. На Западе звание протейного художника, протеиста (название — от имени греческого бога Протея, который менял свой облик), было присвоено только одному художнику — Пабло Пикассо. И когда мы говорим об этом качестве, о протеизме, то, конечно, мы должны скорректировать идею «прогрессивного паралича» и признать, что художник такого типа, как Ларионов или Пикассо, или как другие художники авангарда (назову прежде всего Владимира Татлина, ближайшего сподвижника Ларионова, или Казимира Малевича), — это художники как раз живые, художники, которые не останавливались в своем развитии. У которых не только не отнималось ничто из их искусства, из их таланта, но которые, наоборот, воплощали собой образ живого, реагирующего на все, меняющегося и остающегося собой мастера.

Как получилось, что Казимир Малевич опередил в посмертной славе Михаила Ларионова, с которым вместе начинал (более того, начинал под его руководством)? Закономерно ли то, что сейчас мы знаем Малевича досконально? Что «Черный квадрат» у всех на слуху и на глазу, если можно так сказать, а Ларионова знают немногие и кажется, что он должен быть любимцем избранной публики — отдельных художников, искусствоведов и ценителей? На эти вопросы не так просто ответить. Это связано и с судьбой обоих художников, прижизненной и посмертной, и с их индивидуальностями, которые резко различны, хотя в

Начнем с того, что познакомились эти мастера в 1906 году. В это время Малевич, недавно приехавший из Курска и не получивший никакого начального художественного образования, пытается поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Поступает туда четырежды и не может пройти: он плохо рисует. Но тем не менее он хочет быть современным художником. Он присматривается на выставках к таким художникам, как Игорь Грабарь, Михаил Ларионов. Он увлекается импрессионизмом и хочет быть импрессионистом. А Михаил Ларионов в 1906 году уже очень известный художник. Правда, он еще очень молод, на два года моложе Малевича. Он учится как раз в этом самом училище; более того, считается, что он там один из самых перспективных и талантливых учеников. В 1906 году Дягилев приглашает его участвовать в русской выставке в Париже, которая проходит с большим успехом. Кроме того, Ларионов получил звание пожизненного члена парижского Осеннего салона. И через год, даже меньше, картина Ларионова будет приобретена в Третьяковскую галерею — это станет показателем того, как молодой импрессионист может получить признание в художественной среде, в художественном обществе. И вот они встречаются. Надо сказать, что Ларионов не испытывает особого интереса к этому новичку. Он, правда, беседует с ним. Тот,

Прошло несколько лет, в 1910 году Ларионов организовал выставку «Бубновый валет» (название принадлежит тоже ему) — выставку, которая поразила современников. Надо сказать, неприятно поразила. Это был первый инцидент, когда молодые художники, новые художники, радикалы вступили в открытый конфликт с обществом. И критика писала просто в издевательских тонах об этой дикой живописи, от которой болят глаза. Об этих изуродованных телах, об этих обнаженных, которые похожи, в частности у Ларионова, на жертв автомобильной катастрофы… Малевич позднее вспоминал эту выставку, которая тоже его поразила. Он пишет, что это было похоже «на взрыв самого сильного вулкана». Он показал на выставке сравнительно немного вещей, три работы. Одну из них мы знаем. Это натюрморт, который очень похож на натюрморт Матисса, незадолго до этого приобретенный Щукиным. И две работы, которые сегодня неизвестны, но ясно, что это были такие красочные, довольно подражательные, довольно резкие с точки зрения эстетики вещи, которые больше всего, может быть, напоминали на выставке «Бубнового валета» того времени натюрморты Ильи Машкова. Но именно на выставке «Бубновый валет» произошло довольно важное событие: на ней Михаил Ларионов и другой организатор, Аристарх Лентулов, собрали огромное количество сильных художников, будущих лидеров разных направлений. Там был и Кандинский, и будущие организаторы одноименного общества «Бубновый валет», то есть Машков, Кончаловский, сам Лентулов, Фальк, Куприн и так далее. Там были художники, которые сейчас меньше известны, но тоже очень яркие, например Алексей Моргунов — сын Алексея Саврасова.

Конечно, это пребывание нескольких медведей в одной берлоге не могло кончиться добром. Уже в процессе работы выставки Ларионов пришел к выводу, что ему нужно организовывать свою группу, отличную от будущего общества «Бубновый валет». Эта группа должна была быть мобильной. Она не должна была иметь официального названия, официального устава. Это должны были быть летучие выставочные объединения, если угодно. Первую выставку он назвал «Ослиный хвост», вторую — «Мишень», третью — просто «№ 4». И когда Ларионов задумался над тем, что нужно организовать новую группу, он случайно встретился с Казимиром Малевичем, который выставил на Московском салоне большое количество произведений. Нельзя сказать, что они Ларионову понравились. Он их описывает так: «Было изображено мытье человека, купание в бане, причем человек изображался красным цветом, а вода — зеленым с бледно-зеленой пеной». Таких картин на эту тему было очень много. Правда, мы не нашли подтверждения, что была именно целая серия этих банных сюжетов. Но у Ларионова было впечатление, что эта живопись довольно грубая, довольно примитивная. Однако, разговорившись с этим молодым художником, он неожиданно увидел, что у них есть точки соприкосновения, что они одинаково смотрят на задачи искусства.

Казимир Малевич вспоминал, что они сели около памятника Пушкину на Тверском бульваре и проговорили всю ночь. Малевич говорил о том, что картина не должна быть копией, иллюзией, не должна быть натурным изображением. Она должна быть изобретена или придумана. Она должна ставить прежде всего формальные задачи, задачи плоскости, пятна, линии, цвета. Оба увлекались цветом, открытым цветом, энергичным красочным пятном, которое должно заворожить зрителя, которое должно быть самым сильным средством. Мотив не так важен; что изображено, не так важно. В этот момент они стали соратниками, и Ларионов пригласил Малевича в свою группу, которая состояла из нескольких тоже в дальнейшем очень известных людей, назову только Владимира Татлина.

На выставке «Ослиный хвост» Ларионов предоставил своим молодым соратникам целые стены, и Малевич за это время из довольно робкого подражателя Матисса, художника, только начинавшего свою творческую деятельность, превратился в одного из лидеров авангарда. Он выставил на «Ослином хвосте» громадные холсты, изображающие главным образом крестьянскую жизнь: в этом нужно видеть влияние, скорее всего, даже не Ларионова, а Наталии Гончаровой, которая была близка ему тяготением к крестьянской тематике. Надо сказать, что эти холсты, как сам Ларионов пишет в воспоминаниях, были очень ярко расцвечены, очень резкие по цвету. Очень грубые, надо признать. Потому что неопримитивизм, в который в это время погрузился Малевич, достиг у него высшего накала брутальности и цветовой энергии. Вообще, у Малевича была интересная особенность: он любил все доводить до

Ларионов был совсем другим. На «Ослином хвосте», где он выставил свою солдатскую серию, он, может быть, даже в

Малевич в это время начал увлекаться кубизмом. Причем он пытался соединить кубистические открытия с уже захватившей его крестьянской темой: его картины, изображающие, например, косаря или

Надо сказать, что современников настолько увлекли эти новые персонажи, этот новый стиль Малевича, что Александр Бенуа, например, на одной из выставок даже зарисовал персонажей Малевича, которые были представлены на картинах. Это время, примерно конец 1912-го и 1913 год, — время постепенного расхождения Ларионова и Малевича. Дело в том, что Ларионов был далек от кубизма. Ему вообще была чужда системность. Он позже говорил, что ни системы, ни школы, ни «измы» не есть цель художника. Во всем этом он видел мертвечину, застой. Интересна более поздняя перекличка. Ларионов писал, что не надо утверждать новое, потому что, когда мы его утверждаем, оно перестает быть новым. А Малевич, когда он создал свой супрематизм после 1915 года, уже в раннесоветские годы, создал общество, которое называлось Уновис — «Утвердители нового искусства». И отношение к тому, как развивается искусство, у них было принципиально различным. Малевич в общем верил в прогресс — прогресс искусства, которое идет по своему пути. Оно идет по некой магистрали, которую нужно угадать. Он даже говорил, что искусство нас не спрашивает, нравится нам или не нравится, как не спросило, когда создавало звезды на небе. Настолько высоко он ставил искусство. Для него это почти божественная сила. А Ларионов говорил, что нет, нет единого представления о прекрасном. Искусство все время поворачивается, как призма, то одной стороной, то другой. Нет

Эта разность их натур сказалась уже в том, как они встретили приехавшего в начале 1914 года в Россию главу итальянских футуристов Филиппо Томмазо Маринетти. Маринетти пользовался большим успехом, особенно у дам. Он проповедовал не просто свой футуризм, он рекламировал и себя тоже. Он был очень эффектен. Он был прекрасным чтецом своих собственных «слов на свободе», шумовых стихов. Ларионову не понравилась ни его манера держаться, ни то, как его встречали. При встрече с Маринетти они совершенно

Один из диспутов, который организовал Ларионов, назывался «Восток, национальность и Запад». И Восток, и Запад — это некие полюса, которые в это время

Надо сказать, что здесь между двумя художниками происходит разрыв уже чисто фактический. В 1914 году Ларионов и Гончарова едут в Париж оформлять дягилевскую оперу-балет «Золотой петушок». Потом возвращаются. Первая мировая война, Ларионов попадает на фронт, попадает в окружение, затем тяжелая контузия, лечение, после которого весной 1915 года Ларионов и Гончарова уезжают в Швейцарию по приглашению Дягилева, чтобы работать в Русских сезонах. И с этого времени на родине они уже не появляются. В эти месяцы, в эти, может быть, даже дни, когда Дягилев бомбардирует Гончарову телеграммами и когда они с Ларионовым уже собираются выехать, Казимир Малевич в подмосковном Кунцеве пишет свою самую знаменитую работу. Это «Черный квадрат», который перевернет и его судьбу, и судьбу искусства ХХ века. Правда, Ларионов не скоро узнает об этом открытии своего бывшего соратника, своего бывшего приятеля. Но до него все же донесутся эти слухи, я об этом скажу позднее.

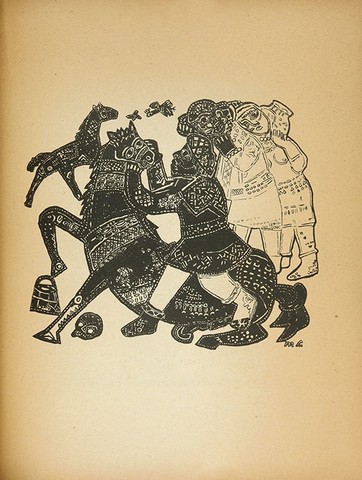

Что различает их пути в этот судьбоносный период? Когда Ларионов оказался сначала в Швейцарии, а потом в Париже, в первых балетах, на которые пригласил его Дягилев, он продолжает линию «Золотого петушка», то есть национальной традиции. Национальная традиция в балете —это прежде всего сюжет. Это «Русские сказки», это «Шут», это использование русского лубка, русской цветности и т. д. Он пропагандирует в Париже, в Лондоне, вообще на Западе русское национальное искусство и даже в хореографии стремится подчеркнуть новаторские, не классические ходы, которые он выводит прежде всего из пластики древнерусского изображения, древнерусской живописи.

Что касается Малевича, то его «Черный квадрат» и затем возникающий в том же 1915 году супрематизм — это искусство, как считал сам Малевич, отталкивающееся все же от западных образцов. Первую брошюру, которую он представил на выставке «0,10» в декабре 1915 года, он назвал «От кубизма к супрематизму». Позднее он издал вторую брошюру — «От кубизма и футуризма к супрематизму». Он подчеркивал, что супрематизм — это принципиально новое событие, принципиально новый этап в мировом искусстве, но он идет от западных корней, от западных систем. У него будут потом высказывания в том духе, что нужно все приводить к системе. Новое западное искусство велико тем, что оно создает новые не академические системы. Это сезаннизм (позднее он даже будет начинать эту линию с импрессионизма), затем кубизм, затем футуризм, и вот вершина — супрематизм. Вершина, которая родилась в России. Она здешний, так сказать, плод. Но на самом деле это искусство интернациональное. Малевич искал простых и ясных форм, которые могут разделить все. Поэтому супрематизм так легко вошел в мировой опыт, и тут важна роль Эль Лисицкого, ученика и последователя Малевича, который в начале 1920-х оказался на Западе и стал проводником идей супрематизма и близкого к нему стилистически конструктивизма. Это стиль геометрической абстракции, это стиль ясных, четких, рациональных форм, которые вместе с тем могут быть использованы в разных качествах. Они могут быть основой дизайна, могут быть началом нового оформительского стиля, новой архитектуры. Но, по Малевичу, они могут стать и началом некоего переосмысления содержательной стороны живописи, потому что тот же «Черный квадрат» — это емкая формула или, если угодно, знак, но знак, который не значит

В 1920-х годах он узнаёт от тех, кто приезжает из России, от Якулова, от своего друга Жигина, которые пересылают ему картины из Москвы во Францию, что есть супрематисты, что есть «Черный квадрат»; узнаёт, что делает Татлин, что делает Малевич. Все это ему очень интересно. Потом контакты прекращаются. Проходит много лет. Дягилева уже нет на свете; в могиле уже и Казимир Малевич. И Ларионов чувствует себя во многом вне той художественной среды, которая так питала его. Нет не только конкуренции — нет споров, нет разных путей, нет жарких схваток между бывшими соратниками. И Ларионов пишет совсем

В 1930-е годы беспредметное искусство, в общем, остается за бортом. Уже мало художников, которые следуют этой, как кажется, устаревшей парадигме — устаревшей не только в Советском Союзе, но и на Западе. Только после войны, в 1948 году, в Париже устраивают выставку Ларионова и Гончаровой как первых лучистов. В это послевоенное время, особенно в начале 1950-х годов, возвращается интерес к беспредметности, к ее сложности, к ее большим возможностям, потому что возникает американское беспредметное искусство, абстрактный импрессионизм. Люди помнят и Кандинского, который умер только в 1944 году.

Этот новый всплеск интереса порождает еще одно очень интересное биографическое совпадение. Дело в том, что в 1957 году исследователи находят картины, которые Малевич, будучи в 1927 году на Западе, оставил в Германии с надеждой вернуться туда и устроить персональную выставку в Париже. Он даже написал Ларионову, и Ларионов включил его в число экспонентов выставки «Мир искусства» 1927 года. Но Малевичу не разрешили остаться на Западе, он вернулся в Ленинград. В 1935 году он умер. Эти спрятанные — потому что в гитлеровские времена они могли быть причислены к «дегенеративному искусству» и уничтожены — картины теперь найдены, отреставрированы и приобретены Городским музеем Амстердама — Stedelijk Museum. В 1958 году музей устраивает настоящее триумфальное шествие Малевича по городам Европы. Ларионову заказывают воспоминания о его друге. Он пишет их очень сдержанно, очень спокойно, очень аналитически. Пытается рассказать, что знает о Малевиче. Пишет о том, каким он был закрытым, как мало он знает о его личной жизни. Но он высказывается и о супрематизме. Он считает — и в этом их принципиальное расхождение с Малевичем, — что простые геометрические фигуры — это не беспредметность. Это выход за границы живописи. А настоящая беспредметность, которую он видит прежде всего в лучизме, — это чистая живопись, то есть живопись, в которой сохраняются ее главные качества, все те ощущения, которыми она богата: цвет, свет, перетекание краски, пространство, фактура, шероховатость, движение кисти и темперамент, который за этим прочитывается зрителем, когда он смотрит на эти вещи.

Интересно, что Ларионов уже до этого создает серии работ, часто графических, которые выполнены акварелью или другими графическими техниками на бумаге, где все начинается с изображения предмета. Вот лежащие рыбы, а вот рыба как бы тает, и остается только след от ее формы, и остается

В завершение я хочу досказать историю посмертной славы двух мастеров. В 1979 году в Париже, а в 1981 году в Москве проходит выставка, которая сначала называется «Париж — Москва», а затем — «Москва — Париж». На ней несколько поколений советских зрителей впервые смогли увидеть и «Черный квадрат» Малевича, и башню Татлина, и «Отдыхающего солдата», и «лучистого петуха» Ларионова. Но, конечно, захватывают внимание именно «Черный квадрат» и башня Татлина, знаковые вещи, которые становятся знаменем, иконой искусства ХХ века. Почему? Теперь уже, наверное, можно понять. Во-первых, они воспринимаются не просто как произведения искусства, не просто как тонкие, или красивые, или новые по своей эстетике произведения, а как произведения, которые вбирают в себя очень много смыслов. И один из главных смыслов, который захватил людей позднесоветской эпохи, — это связь искусства с революционным духом, с преображением реальности, с политической революцией, которая случилась буквально через два года после создания «Черного квадрата». Эта легитимация искусства авангарда с помощью сближения с политикой на самом деле явилась ложной. Сейчас мы прекрасно понимаем, что авангард в искусстве и авангард политический были совершенно разными силами, — более того, они имели разные векторы. Один был настроен на свободу, другой — на закрепощение. Но тогда это надолго стало трендом в популяризации, в понимании авангарда и, в частности, Малевича как революционного художника. И напротив: Ларионов как художник, который стал предвестием этой духовной революции и который остался художником меняющимся, развивающимся, откликающимся на жизнь; более того, художником, по сути дела создавшим авангард, родившим, воспитавшим эту плеяду, включая и Малевича, — он остался в тени. И сейчас, я думаю, благодаря тому, что мы показываем Ларионова, изучаем его, пишем о нем (о нем вышло уже много книг), мы сможем оценить вклад обоих этих художников в русскую и мировую культуру ХХ века. И сможем поставить их рядом — несмотря на то, что они так не похожи друг на друга, так различны, так враждовали в

В сентябре 1913 года в московских газетах появились интервью с художником Михаилом Ларионовым. В них он представлял театр футуристов. Вот как писал один из корреспондентов:

«Театр футуристов открывается в Москве. Составлена труппа, пишутся декорации. Декораторы Ларионов и Гончарова. Театр будет называться Футу, и в нем решительно все устраивается на футуристических принципах. Принятой во всех театрах сцены в Футу не будет. Сцену будет изображать то, что служит в театрах партером. Зрители же будут помещаться, в зависимости от хода действия, или на возвышении посреди театрального зала, или над ним, на устроенной под потолком проволочной сетке. Во время действия пол сцены и декорации будут в непрерывном движении. В непрерывном ритмическом движении будут и актеры. Они будут исполнять нечто вроде танца под звуки оркестра. Да и вообще весь футуристический театр не будет театром, играющим пьесы, а театром, играющим театр. Оригинальным будет и способ гримироваться в футуристическом театре. У актеров будут нарисованы на лице 3–4 носа, две пары глаз. Большую роль будут играть световые эффекты и кинематограф. Так, на нагую фигуру будет набрасываться световой костюм посредством кинематографа. Смена реальных декораций будет происходить при зрителе».

Итак, идея этого проекта, который кажется совершенно сумасшедшим и нереализуемым, принадлежит Ларионову. Надо сказать, что в начале ХХ века театр художника, попытка создать собственный

Первая мировая война прервала визит Ларионова в Париж: он был военнообязанным. Ларионов возвращается в Москву и отправляется на прусский фронт. Он был там ранен, контужен, попал в госпиталь, потом демобилизован. И в 1915 году снова оказался в Москве. Дягилев, в этот момент обосновавшийся в Швейцарии, решает, что первый опыт работы с современными авангардными художниками был успешным. И приглашает Гончарову продолжить сотрудничество, потому что этот успех был достигнут именно с ней — премьерой «Золотого петушка». Он посылает ей телеграммы, однако Гончарова упорно молчит. На

Через воюющую Европу Гончарова и Ларионов отправляются в Швейцарию, где Дягилев создал своеобразную творческую группу в лице нескольких артистов балета, начинающего хореографа Леонида Мясина (вернее, молодого танцовщика, из которого Дягилев настойчиво делает хореографа), Льва Бакста и еще нескольких человек. Ларионов и Гончарова активно включаются в процесс. Надо сказать, что процесс был совершенно сумасшедшим: одновременно шла работа над несколькими спектаклями. Возникали

Дягилев использовал своеобразную практику: он любил создавать хореографов. Как правило, он обращал внимание на

Первой постановкой, которая была поручена Мясину, был балет «Литургия», эскизы к которому делала Гончарова. Но одновременно Мясин должен был поставить и балет «Полуночное солнце», оформлением которого занимался как раз Ларионов. Ларионов вообще был очень заинтересован всем этим хореографическим процессом. К

Художница Ружена Заткова вспоминала, что от Ларионова исходили все новые идеи, именно вокруг его предложений крутилась вся жизнь. И именно он создавал определенные трудности в постановке балетов. Он достаточно быстро придумал и усовершенствовал либретто балета, придумал название «Полуночное солнце» — броское и неожиданное, и костюмы — фольклорные, яркие, красочные, в древнерусском стиле, как казалось Григорьеву. На фоне темно-синего с золотом задника они смотрелись очень эффектно. Головы танцовщиков венчали высокие головные уборы,

Очень быстро Ларионов понял, что определяющее в балете — это все-таки движение и надо максимально освободить сцену. Он сделал выводы из собственных костюмов, потому что, как вспоминала одна из исполнительниц танцев Лидия Соколова, движения, которых требовал от них Мясин, а вернее Ларионов, были очень динамичными и энергичными и артистам мешали громоздкие головные уборы, которые постоянно сваливались с головы. Больше таких громоздких костюмов Ларионов не делал. Он очищает сцену, оставляет практически однотонный задник. То есть Ларионов идет по пути балета, по пути движения. Успех этого балета, которому во многом способствовали созданные Ларионовым красочные оригинальные костюмы, убедил Дягилева в дальнейшем продолжении сотрудничества с Ларионовым и Гончаровой.

Работая над постановками, Ларионов, как кажется, все время держит в голове свою идею футуристического театра. Декорации в непрерывном движении, актеры в непрерывном движении, необычные костюмы и грим.

Лицо превращалось в совершенно неузнаваемую и при этом подвижную маску. Ларионов применяет здесь максимально движущиеся декорации. Он изображает интерьер избы, в которой двигается люлька, — она поднимается кверху, когда выпрыгивает Кикимора. Вообще, следующий спектакль, «Русские сказки», был настоящей такой концепцией, посвященной русскому фольклору. Там присутствовали духи дома — Кикимора и прочее, духи леса — всякие лешие, Баба-яга, духи воды — Царевна Лебедь и т. д.

Почти в полном составе труппа переезжает в Испанию. Там в Сан-Себастьяне труппа оставалась почти шесть месяцев: все были заняты подготовкой новых балетов для турне по испанским городам. Теми самыми «Русскими сказками». В «Русских сказках» новелла «Баба-яга» была воплощением уже ларионовских движущихся декораций. Задник-лес был украшен разнообразными цветами, и от дуновения ветра, который, по ларионовской теории, играл важную роль (это естественная, природная декорация), колокольчики должны были качаться — возможно, даже звенеть. Отдельная роль была предназначена избе Бабы-яги, которую исполняли два танцовщика. Изба оживала и исполняла свою партию. Оживал лес, лешие как бы возникали из самой декорации и сами становились маленькой отдельной декорацией, потому что костюмы с элементами конструкции в равной степени напоминали и декорацию, и костюм. И все это жило, двигалось и естественно дополнялось активными движениями актеров.

Следующий этап работы над «Русскими сказками», которая весьма растянулась, сопровождаясь переездами, начинается в Риме, где Дягилев сделал попытку подключить к работе над русскими балетами еще и итальянских художников-футуристов, а именно Фортунато Деперо, заказав ему исполнение фигуры сказочного коня, на котором должен был выезжать Бова-королевич, освобождающий Царевну Лебедь из плена. Но в данном случае опыт интернационального сотрудничества не удался. «Когда мы вошли в комнату, — вспоминал Мясин, — художник гордо указал на созданную им конструкцию — слона гигантского размера. Некоторое время все стояли тихо, изумленно уставившись на него, пока Дягилев в порыве гнева не разбил тростью животное, сделанное из папье-маше». Проблема была окончательно решена, когда Ларионов придумал примитивное, но изящное животное, вырезанное из тонкого дерева и раскрашенное белым. Этот эпизод, задевший Деперо, в будущем отозвался соперничеством двух художников.

Следующим спектаклем, костюмы к которому Ларионов подготовил еще в 1915 году, стал балет «Шут». Балет «Шут» на музыку Прокофьева — это «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего». Тема балета и его либретто, созданное Прокофьевым и несколько откорректированное Ларионовым, — это сказка о том, как шут закручивает некую интригу, обманывает всех шутов и выходит победителем. Она была, наверное, очень близка Ларионову, потому что, собственно говоря, шут превращался в своеобразного режиссера спектакля, по мановению руки которого развивалось все действие. В этой роли Ларионов все больше ощущал себя. Однако в это время Дягилев ссорится с хореографом, и постановка балета откладывается на шесть лет. Балет был поставлен только в 1921 году, когда Дягилев вновь решает обратиться к танцовщику труппы поляку Тадеушу Славинскому и поручить создание хореографии ему. Естественно, к нему он приставляет Ларионова. Однако этот опыт не очень удался, потому что Славинский, в отличие от Леонида Мясина, хореографом не стал, и балет практически был сочинен самим Ларионовым. Удивительно, но на афише спектакля, премьера которого состоялась 17 мая на сцене театра «Гете-лирик», Ларионов был обозначен как хореограф. Тем не менее этот балет он сочиняет как художник: он его вырисовывает. Каждый такт был им нарисован. Вначале он рисует, собственно, как бы картины балета, изображая персонажей в костюмах, созданных по его эскизам. Это оказывается долго — он раздевает их и превращает в условных человечков, обозначающих движение. Наверное, это один из самых уникальных случаев балетной практики, когда спектакль, премьера которого состоялась на сцене одного из центральных парижских театров, был сочинен от и до художником на бумаге. Удивительно, что он не провалился. Реакция была очень различной; известный балетный критик Леандр Вийо писал:

«Что касается оформления, занавес, декорации, костюмы дают ощущение карточной игры, развернутого легким щелчком карточного веера в руках профессионального карточного шулера. Впечатление живости дробящихся разрезанных фигур красных, зеленых, желтых, синих, наивности желаемой. Над ними смеются, им рукоплещут, их освистывают».

Это удивительное замечание, особенно если учесть, что Ларионову принадлежит идея создания одного из первых художественных объединений авангарда — «Бубнового валета». Наверное, он был счастлив, когда ему перевели этот отзыв. Сотрудничество с Дягилевым продолжалось. Но Дягилев не был склонен поручать Ларионову хореографию своих спектаклей, хотя Ларионов очень этого хотел. В 1922 году Ларионов исполняет эскизы декорации и костюмов к балету «Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана» Стравинского. Однако хореографом в это время становится Бронислава Нижинская — она точно никого не хочет пускать в свою епархию. Только в 1928 году, после перерыва, Ларионов вновь вернулся в труппу Дягилева — и вот

«Итак, вновь появляется в нашей труппе ментор-советчик Михаил Ларионов. По своему обыкновению он был оживлен, энергичен, весел и с воодушевлением начал свою работу с Лифарем. Он ему очень помог своими замечаниями, еще раз показав себя замечательным педагогом-хореографом».

Представляете, какое замечание делает бессменный режиссер труппы «Русских балетов» Дягилева, награждая Ларионова-художника званием педагога-хореографа? Надо сказать, что от его педагогики, может быть, балет и выиграл, но Лифарь старался всячески избегать общения со своим ментором. Этот спектакль был шагом в сторону максимального упрощения оформления спектакля. Идея движения все больше захватывала Ларионова.

Ларионов избавляется от цветных красочных декораций, заменяя живописный задник черно-белой фотографией. Он насыщает свою декорацию аксессуарами, атрибутами цирка — помостами, канатами, на которых должны были летать балетные артисты. Летать балетные артисты не хотели, поэтому в качестве дублеров были призваны акробаты, с которыми Ларионов очень долго работал, учил их гримироваться, правильно пластически двигаться,

Спектакль был оригинальным и вызвал неоднозначную реакцию. Костюмы практически отсутствовали. Ларионов просто подписал роль (вернее, амплуа) каждого на майках. То есть каждый персонаж этой русской сказки имел надпись на груди: Баран, Кот, Петух, Лис. Таким образом, Ларионов не смог воплотить эффект кинематографа, когда на нагую фигуру будут набрасываться световые костюмы, однако он сделал шаг в эту сторону, избавившись от костюмов и, по сути, надписав своих персонажей. И это был практически последний балет Ларионова у Дягилева.

В 1929 году Дягилев умирает, и Ларионов заканчивает со своими театральными экспериментами. Больше никто не был готов предоставить ему карт-бланш или принять в качестве педагога-хореографа. Однако его увлечение театром, а конкретно хореографией, было настолько велико, что мечта продолжить эту карьеру у него осталась. Он пытается еще несколько раз. Оформляет балет «Порт-Саид» для антрепризы Войцеховского, одного из исполнителей роли Лиса в балете «Лис» 1929 года. Он делает проект балета «Гамлет» — наверное, одного из самых оригинальных вариантов постановки. Балет так и остался на бумаге. В этом балете было все: была попытка использовать экран кинематографа, на фоне которого фигуры должны были отбрасывать тени (эти тени дублировали танцы персонажей); была максимально использована роль кордебалета; наконец, художник окончательно должен был стать членом труппы. Он должен был каждый раз перед спектаклем расписывать тела артистов, то есть костюм должен был быть нанесен как некий татуаж. Конечно, этот проект был абсолютно фантастичен и нереализуем ни в какой степени.

В сегодняшнем балетном театре — и зарубежном, и российском — наблюдается тенденция (которая так привлекала Ларионова) к соединению в одном лице художника и хореографа — вернее, все же хореографа и художника. Многие балетные постановщики либо отказываются от услуг художника-декоратора, оформителя, либо берут

Когда в 1915 году Ларионов и Гончарова покинули Россию, они переехали не во Францию, а в Швейцарию, чтобы присоединиться к антрепризе Дягилева. Три года прошли в передвижениях вместе с Русскими балетами: Швейцария, Испания, Италия с краткими заездами в Париж, где проходили премьерные спектакли. В 1919 году этот театральный ангажемент неожиданно прервался: Дягилев не нашел денег на постановку спектаклей, оформленных художниками. Таким образом, художники остались без денег, потому что Дягилев расплачивался ровно тогда, когда спектакль входил в репертуар. Попытка найти

Левый берег Сены традиционно был богемным. Еще с XIX века там были мастерские. Например, недалеко находилось к тому моменту уже превращенное в музей ателье художника Эжена Делакруа, куда Ларионов

Как только художники приобретают эту квартиру, бытом они не обрастают. В этом смысле показательна одна из первых фотографий, где Ларионов стоит посередине пустой комнаты, к стенам комнаты прислонены незаконченные и законченные картины, а рядом — несколько бытовых предметов. Квартира состояла из двух комнат, одна из которых — та, что больше, — досталась Ларионову. Именно поэтому Гончарова некоторое время спустя снимет ателье на соседней улице Висконти с верхним светом, с высокими потолками, где наконец сможет заняться живописью, к которой она так стремилась все время пребывания в театральной труппе Дягилева.

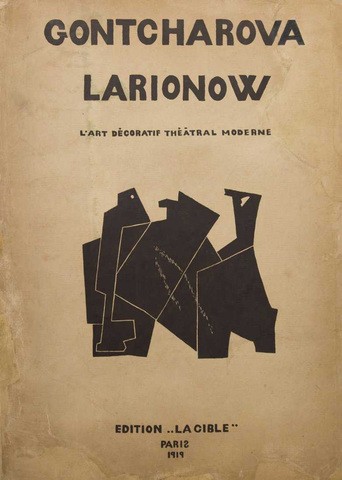

А Ларионов, опять окунувшись в атмосферу большого города, возвращается к такой традиционной московской жизни, одной из явных составляющих которой была организация всяческих выставок, мероприятий и т. д. В 1920 году их работа в Париже начинается с сотрудничества с Жаком, или Яковом, Поволоцким. Поволоцкий жил в Париже еще с 1900-х годов. У него был книжный магазин, где продавались самые разнообразные новинки и русской, и французской, и другой литературы. У него было небольшое издательство, а также галерея. Его жена Элен была художницей. В честь

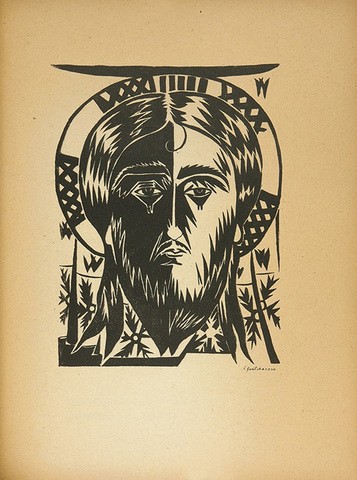

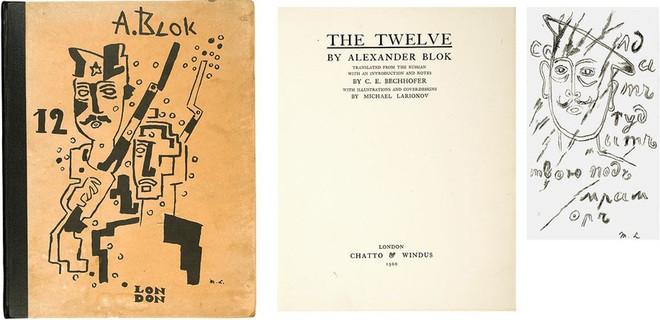

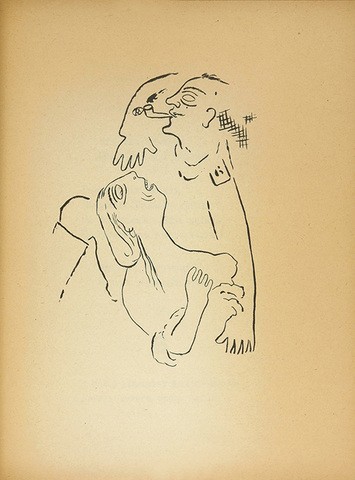

Ларионов предполагал длительное сотрудничество с Поволоцким и в альбоме набросал образец контракта, куда входит многотомное издание с привлечением интернациональной команды авторов, посвященное театру, декорациям, музыке и т. д. Издание, увы, не было осуществлено. К этой идее Ларионов потом возвращается не раз. В 1922 году он ведет переписку с немецким издательством — опять-таки об издании многотомном и длительном, куда, правда, входят еще две монографии с неожиданным выбором тем. Это монография о Венецианове — и о художнике Ларионове. Любопытно было бы узнать, кто предполагался в качестве автора этой последней. В 1919 и 1920 году в издательстве Поволоцкого выходят несколько литературных книг, поэтических сборников с иллюстрациями Ларионова и Гончаровой. Одно из изданий, знаковое, — поэма Блока «Двенадцать». И еще раз в том же 1920 году выходит поэма Блока «Двенадцать» вместе со стихотворением «Скифы». Это был первый перевод поэмы Блока на иностранный язык: она вышла на русском для русской эмиграции, на французском, чуть позднее на английском в Лондоне; предполагалось издание на испанском языке. Это, наверное, одни из самых лучших иллюстраций к Блоку.

Достаточно быстро Ларионов обрастает многочисленными связями и знакомствами. Собственно, часть из них он восстанавливает. Это литераторы, театральные деятели, художники. Он вливается в эту международную тусовку, в то, что потом получит название École de Paris — Парижская школа, куда входят как очень известные, так и не очень известные художники. Он восстанавливает связи со многими приехавшими из России, эмигрировавшими русскими художниками и входит в круг художественной богемы в качестве одного из лидеров и организаторов. К нему часто обращаются за помощью самого разного свойства — в получении виз, в рекомендациях, в том, каких артистов он бы посоветовал, как связаться с

В 1921 году возникает Союз русских художников во Франции, в 1924 году его вице-президентом становится Ларионов. Одной из главных задач Союза художников была организация разнообразных мероприятий в помощь нуждающимся художникам из России, вообще интернациональной богемы. В

Естественно, Ларионов занимается и выставками. Вместе с Гончаровой они экспонируют свои произведения и на Осеннем салоне, членом которого Ларионов стал еще в 1906 году после приезда в Париж вместе с выставкой русского искусства, организованной Дягилевым, на Салоне независимых, на Салоне Тюильри. Но в отличие от Гончаровой, выставляющей новые вещи, Ларионов выставляет преимущественно театральные эскизы и вещи русского периода. Тем более что в 1926 году, когда становится ясно, что в ближайшее время художники не вернутся в Россию, Ларионов пытается вызволить из России работы свои и Гончаровой — в этом ему помогают два человека, знакомых ему с юности, младшие участники его выступлений — художники Лев Жегин и Сергей Романович. Они проделывают огромную работу, находят работы Ларионова, которые хранились в так называемом хранилище Виноградова Николай Виноградов — сокурсник Михаила Ларионова, благодаря которому после революции произведения Ларионова и Гончаровой попали в Государственное хранилище картин, где Виноградов был заведующим., договариваются об их изъятии оттуда. Благодаря этому мероприятию часть работ попадает уже тогда в Третьяковскую галерею, потому что нужны деньги на посылку произведений. И вот эти наконец полученные в конце 1920-х годов произведения Ларионов также экспонирует на французских выставках — и даже получает несколько ироничное замечание рецензента о том, какой он сентиментальный художник.

Оттуда, с юга, он привозит новые идеи, замечая, что вся французская провинция похожа на Тирасполь. Он вновь обращается к беспредметной живописи. Появляется тема моря, которая всегда наводит на

Еще один момент, который возвращается с устройством на стационарном месте обитания, — это коллекционирование. Ларионов всегда был страстным коллекционером. Но его коллекция коллекция лубков, иконописных подлинников. И когда он оказывается в квартале, где недалеко набережная Сены с лавками букинистов, где его окружает куча книжных магазинов, в которых продаются и старые гравюры, и то, что тогда называют лубками, он буквально в течение года-двух практически восстанавливает свою коллекцию. В начале 1920-х годов он пишет Дягилеву: «Я собрал уже 600 предметов всяких, гравюр, теперь уже собираю их под углом зрения танца, которым вы меня заразили». Эта коллекция тоже вызывает большой интерес и пользуется популярностью. Ларионов собирает ее, с одной стороны, как страстный увлекшийся коллекционер, а с другой — это то, что они с Гончаровой (Ларионов в большей степени) используют в качестве источника информации, источника вдохновения, работая над театральными спектаклями.

В общем, жизнь в

Вся эта налаживающаяся активная жизнь прерывается Второй мировой войной. Когда война кончается, Ларионов встраивается в нормальную жизнь, возвращается в театр. Но в 1950 году у него случается инсульт. После этого, конечно, его творческая активность несколько затухает. Он

В последние годы Ларионов почти прикован если не к кровати, то к дому. Он

Говорить об известности Михаила Ларионова и о том, как она к нему пришла, довольно сложно. Можно говорить о двух периодах, о двух этапах. В русские годы Ларионов был суперизвестен. Человек удивительной энергии и организаторских способностей, что специально подчеркивал один из первых авторов монографии о Ларионове и Гончаровой Илья Зданевич («К нам пришел художник, обладающий, как это ни странно, организаторскими способностями»), Ларионов находился в самом центре художественной жизни 1910-х годов. По сути своей Ларионов был многолик и многообразен. С одной стороны, он был известен широкому кругу художников, доброжелателей и недоброжелателей. При этом очевидная часть недоброжелателей была настроена критично еще и потому, что ощущала талантливость, энергию этого нового дикаря, пришедшего и отказывавшегося от всех традиционных, привычных глазу норм. С другой стороны, были почитатели Ларионова, которые восхищались каждым новым явлением. Это были члены его группы, состав которой, впрочем, тоже менялся от выставки к выставке. С третьей стороны, был еще Ларионов-человек, образ которого возникал на страницах газет. Надо сказать, что Ларионов очень рано осознал важность такого пиара, важность разговора с журналистами. При этом первые отрицательные рецензии и результаты, которые они принесли, то есть увеличение посещаемости выставок, заставили его сделать вывод о том, что и отрицательный имидж, и отрицательная рецензия, и критика тоже приносят свои дивиденды. Этот образ Ларионова на страницах газет, в описаниях художественных акций и диспутов — это всегда образ бунтаря, революционера, свергателя

Еще один образ Ларионова возникает, когда обращаешься к архиву художника, к его дневниковым записям, переписке. Там множество имен — от Платона и Аристотеля до Верлена, Крэга, художников, литераторов и так далее. И здесь ты понимаешь, что это очень образованный и тонко чувствующий человек, который раскрывается как яркая художественная и неординарная личность.

И наконец, еще один образ, имидж, который Ларионов устраивал сам, — это образ такого шута, гаера. Не случайно потом, в 1915 году, когда он сочиняет либретто и оформление балета «Шут», в образе шута, разворачивающего всю интригу спектакля, он, пожалуй, видит отчасти себя. И вообще, эта театрализация жизни свойственна эпохе. Не случайно образы Коломбин, Арлекинов наполняют жизнь, страницы литературы, художественных произведений. И в

Все эти образы живут в сознании публики, зрителей, художников — у каждого свой. В 1915 году, когда Ларионов покидает Россию, его образ (вернее, образ его творчества) хранится его учениками, младшими участниками его объединений — Жегиным, Романовичем. Он как бы формируется и постепенно все больше обрастает чертами легенды. Дело в том, что, учитывая войну, революцию в России, сведения из-за границы приходят с трудом, с

На той выставке 1980 года, которая сначала проходила в Русском музее, а потом в Третьяковской галерее, были частично показаны те вещи, которые сейчас представлены в экспозиции Михаила Ларионова в Третьяковской галерее. Тогда они были привезены как собственность Томилиной. Сейчас они принадлежат галерее благодаря наконец увенчавшимся успехом усилиям по возвращению художников на родину. Один из лучших исследователей творчества Ларионова Глеб Геннадьевич Поспелов, который много сделал, чтобы это имя вернулось в русское искусство, говорил (как и многие, кто посетил выставку) о том, что впечатление от нее было подобно глотку свежего воздуха. Он говорил, что испытал нечто сродни переживанию Николая Пунина, который в 1927 году записал: «Ларионов — первостепенная живопись. И лучше этого едва ли что есть за последние 15–20 лет». Он был не одинок. Никонов, Андронов, Злотников и другие (целое поколение московских художников), рассматривая его картины, пережили острое восприятие живописи, потому что это была именно феноменальная живопись. Несмотря на то что с формализмом нещадно боролись, в его картинах есть та формальная, ремесленная составляющая, о которой Ларионов всегда так пекся и так уважительно отзывался, и с этой точки зрения он, конечно, не художник авангарда, если под авангардом подразумевать нечто революционное, порывающее со всеми традициями и основами. Эта выставка сыграла свою роль: после нее вышло несколько книг. Первой, как ни странно, была монография Евгения Федоровича Ковтуна, который работал тогда в Русском музее и занимался иллюстрациями к книгам. Она была посвящена футуристической книге, у истоков создания которой также стоял Ларионов. Затем была попытка издания о «Бубновом валете», о первой выставке, организованной Ларионовым. Была написана диссертация Глебом Геннадьевичем Поспеловым. Однако защита диссертации несколько раз срывалась: ее просто не давали защитить в силу того, что это художники-формалисты. Впервые эта книга вышла в середине 1980-х годов на немецком языке, и уже позднее наконец на русском. Целая глава там была посвящена Ларионову.

С этого момента начинаются долгие и терпеливые попытки Поспелова вернуть Ларионова в контекст русского искусства, оценить его роль и значение. Итогом этого стала монография о художнике. Но главной идеей, главным желанием Глеба Геннадьевича было организовать выставку художника. Он прекрасно понимал, что выставка — это самое главное. Что никакая, даже самая лучшая книга или монография не получит такой широкой аудитории и, главное, не даст возможности живого и очень острого впечатления, которое может дать выставка. Легенда, которая складывалась о художнике, должна была быть оценена уже в контексте его произведений. Особенность такой оценки Ларионова состояла еще и в том, что до возвращения наследия, попавшего в Третьяковскую галерею, его работы в принципе были немногочисленны и рассеяны по множеству российских и зарубежных музеев. В этом сыграла роль прежде всего судьба самого художника, который с 1915 года жил за рубежом и, в

Пока Ларионов существовал в варианте нескольких работ тут, нескольких работ там, легенда все равно была жива. Его творчество (даже в виде отдельных работ), его теории давали импульс, вдохновляли самых разных художников. В числе любимых называет его Илья Кабаков. Тимур Новиков вместе со своей группой, организованной в 1985 году, пытался воплотить его теорию всёчества и считал Ларионова очень важной фигурой в своей биографии. Таких разных художников, как Татлин, Гончарова, Малевич, которые потом пошли каждый абсолютно своим самостоятельным путем, — всех их объединял Ларионов. Чем именно эта фигура так привлекала и так объединяла? Наверное, своим безусловным живописным качеством. Своей безусловной преданностью живописи, не зависящей ни от теорий, ни от

В этом — его устремленность в будущее. Он был не столько футурист, сколько (как он, переведя на русскую почву, назвал себя) художник-будущник. И хотя он, наверное, имел в виду совсем другое, но тем не менее в нем есть соединение с жизнью, возможность использовать ее впечатления, ее импульсы. Не случайно и Пунин, и один из достаточно наивных рецензентов говорили о том, что Ларионов — импрессионист (если иметь в виду значение самого слова impression — «впечатление»). Это то, что делает его абсолютно современным. Потому что любое искусство существует в тонком диалоге взаимодействия с жизнью — именно это дает искусству силу. Вот урок, который, безусловно, можно извлечь из творчества Ларионова. Это то, что, как мне кажется, угадывается в его работах — и в его порой несколько наивно сформулированных идеях. И вне зависимости от того, нравится весь Ларионов или нравятся

Оставьте ваш e-mail, чтобы получать наши новости