Из чего состоит Михаил Ларионов

Искусствовед Андрей Сарабьянов объясняет, как увидеть в работах великого русского авангардиста импрессионизм, лубок и вывески

При первом взгляде на картины Ларионова они кажутся очень простыми, даже примитивными — однако при внимательном изучении становится ясно, насколько сложно его искусство. Эта сложность — в многослойности и разнообразии источников, из которых складываются его произведения: тут и европейская живопись (в основном французская), и русское народное искусство, и искусство Востока, и разнообразная архаика. Разберем главные источники вдохновения Ларионова, о которых важно знать, чтобы понимать его работы.

1. Французский импрессионизм

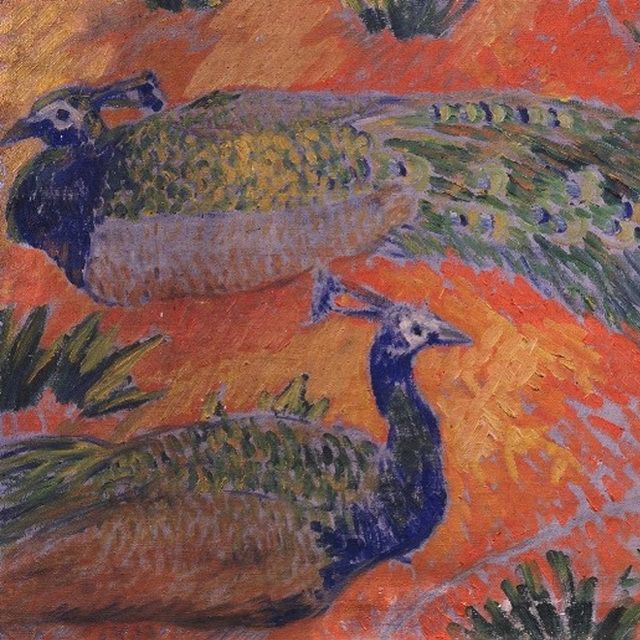

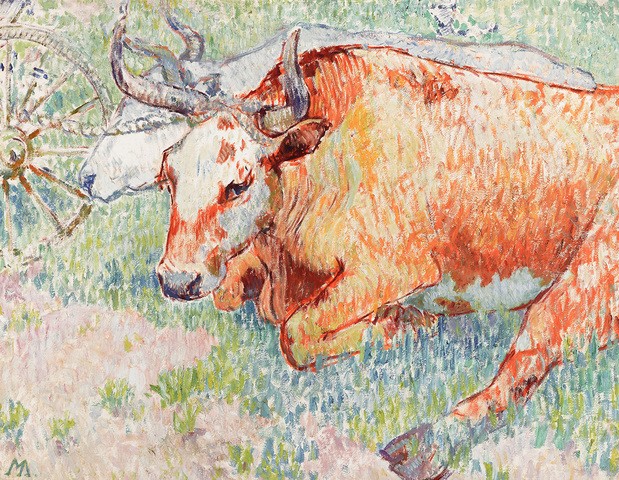

Импрессионизм, возникший во Франции в 70-е годы XIX века, оказал колоссальное влияние на развитие всего современного искусства. Русские художники трактовали его своеобразно, не углубляясь в идею о разложении цветового спектра на составляющие, — в живописи импрессионистов их больше привлекали декоративные особенности. На картинах русских неоимпрессионистов в первую очередь заметна декоративность композиций, колоссальная роль отдельного мазка и отдельного цветового пятна. Такие же особенности характерны и для импрессионистических работ Ларионова. Не менее важно для него — как и для французских импрессионистов — непосредственное впечатление от увиденного.

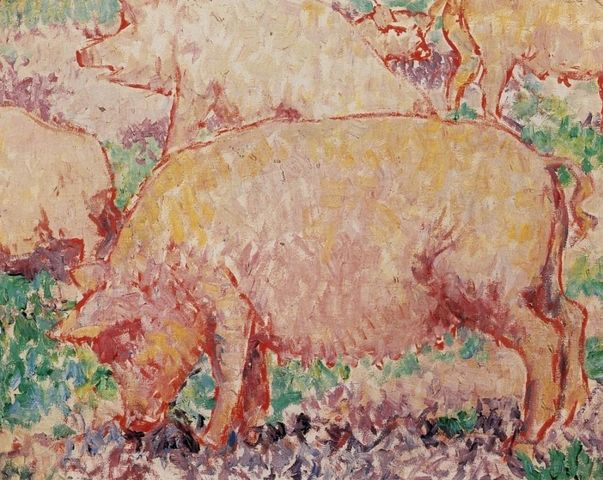

В 1908 году художник Давид Бурлюк приглашает Ларионова в имение Чернянка Херсонской губернии, где он проводит много времени. Вместе они работают на пленэре — пишут разных домашних животных и птиц. Так утки, козы, гуси, быки и свиньи становятся главными героями русского импрессионизма. Не нужно искать в этих этюдах воздушности и цветовой утонченности импрессионизма французского. Напротив, Ларионов сознательно упрощает и огрубляет свою живописную манеру. Он обводит силуэты красной линией, словно фиксирует их на картинной плоскости. Он демонстративно интересуется самыми простыми сюжетами, а животных и птиц расставляет в композиции, как шахматные фигуры, — и особенно не заботится о похожести, хотя и не избегает ее.

2. Русская провинция

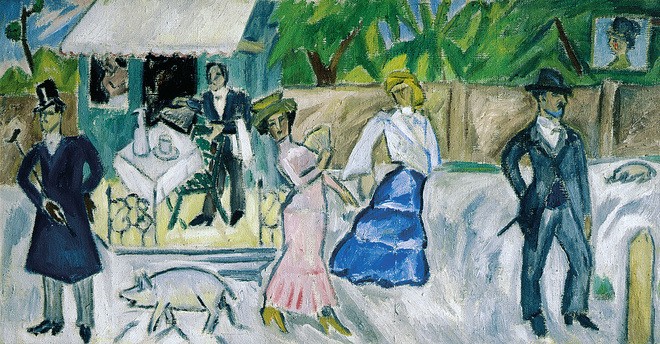

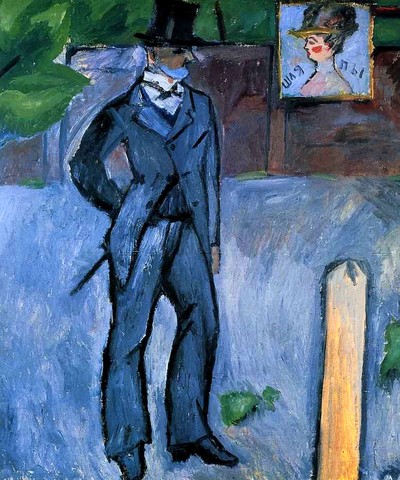

Михаил Ларионов родился в провинциальном южном городе Тирасполе, очень любил его и регулярно приезжал туда летом, часто вместе с Наталией Гончаровой. Ему нравилась простая провинциальная жизнь — но одновременно он относился к ней достаточно иронично. Это видно, например, в картинах «Провинциальный франт», «Провинциальная франтиха» и «Прогулка в провинциальном городе», которые образуют единый цикл («Прогулка», возможно, была этюдом к будущей, так и не написанной большой картине, которая вместе с «Франтом» и «Франтихой» составила бы триптих). Ирония здесь неотделима от любования — это своего рода дружеский шарж. Провинциальные господа в сюртуках и цилиндрах и дамы с веерами и в кринолинах дороги Ларионову. Но и свинья, которая разгуливает среди фигур, ему так же дорога. Для Ларионова все они равнозначные субъекты провинциальной жизни, а он сам — простой наблюдатель и очевидно любуется тем, что видит. Впрочем, в иных картинах его ирония бывает жестокой и беспощадной.

3. Городская вывеска

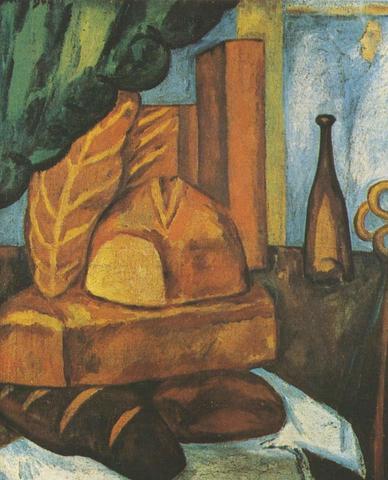

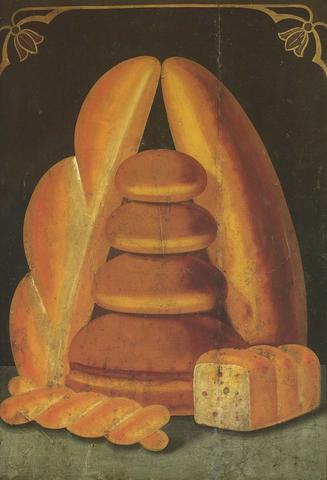

Ларионов одним из первых увидел в городских вывесках не только информативное, но и художественное содержание. Их броский и упрощенный язык, простота, а иногда и примитивность композиции и яркость цвета были близки его собственным художественным воззрениям. Привлекала его и незамысловатость и ясность содержания: если нужно изобразить хлеба, то вот они, хлеба — без всякого скрытого смысла, подтекста.

Ларионов не просто использует вывеску как элемент городского пейзажа — до него так делали художники «Мира искусства» (например, Мстислав Добужинский). Он буквально подражает вывесочной стилистике. Ему близок подход художника-ремесленника, у которого он учится простоте приемов и мастерству изображения самых обычных предметов самым простым способом. В итоге ему удается настолько проникнуться духом этой стилистики, что при сравнении некоторых его натюрмортов начала 1910-х годов с настоящими вывесками может быть трудно отличить одни от других.

4. Примитивизм

Примитивизм как стиль сформировался в рамках авангарда, хотя его первые внешние признаки можно найти еще в позднем передвижничестве, а еще в большей степени — у художников «Мира искусства». К концу 1900-х годов этот стиль сложился окончательно, а в начале 1910-х уже стал своего рода модой среди художников-авангардистов. Черты примитивизма (или неопримитивизма, как тогда говорили) можно без труда найти у Малевича, Татлина, Шагала, Кончаловского, Машкова, Филонова, Гончаровой и Розановой.

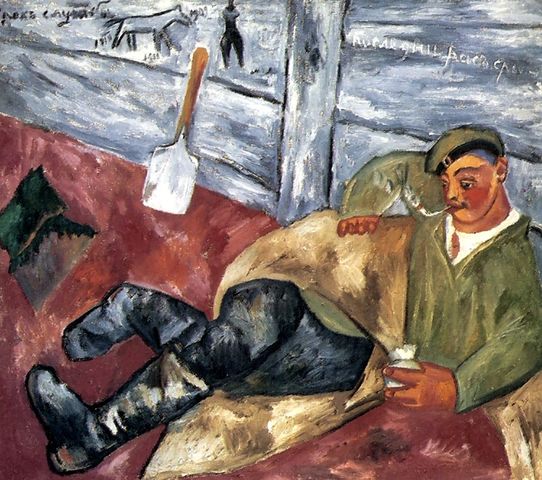

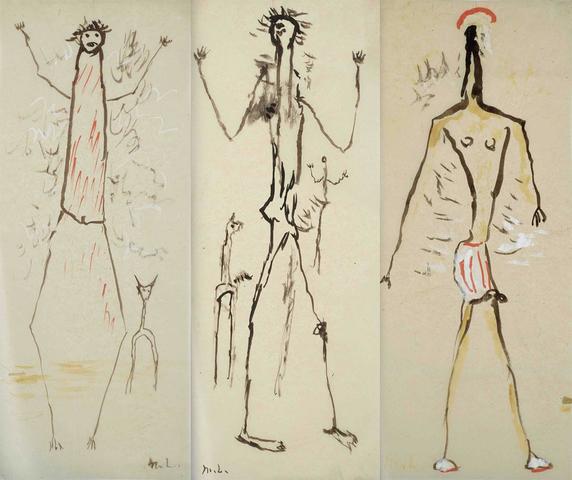

Однако одно из самых ярких воплощений примитивизма — «солдатская серия» Ларионова. «Отдыхающий солдат» возлежит у забора, его поза и фигура искажены, он курит самокрутку, а выражение его «лица» (если его так можно назвать) — счастливое и бессмысленное. Легко представить, каким жалостным и вопиющим к социальной справедливости стал бы этот сюжет в картине

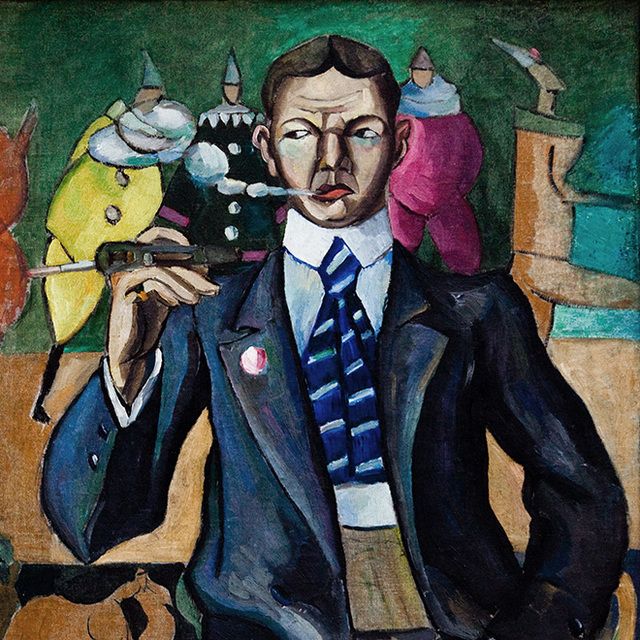

5. Эпатаж

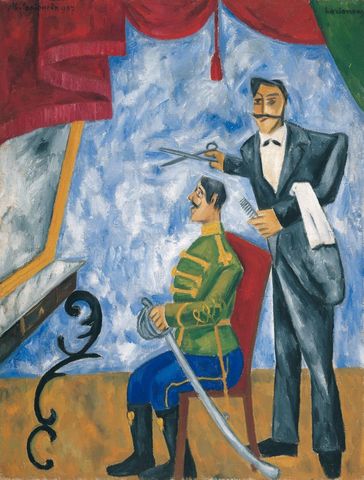

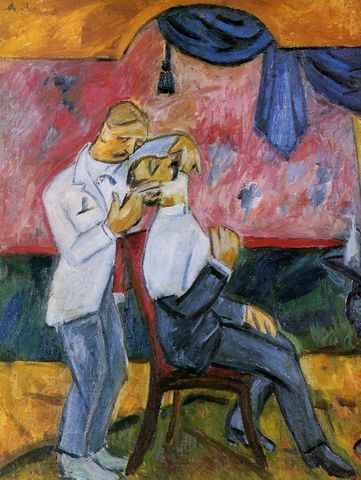

Картины из серии «Парикмахерских», кажется, тоже стилизованы под вывеску. Примитивизм здесь принимает формы крайнего гротеска: дружеская насмешка становится издевательством (это видно, например, по цитате из классической живописи — портьерам, которые обязательно присутствуют на парадных портретах). Такая стилистика призвана возмущать публику, вызывать негативную реакцию. Эпатаж — вообще неотъемлемая часть деятельности Ларионова на протяжении первой половины 1910-х годов. Все организованные им выставки («Ослиный хвост», «Мишень», «№ 4») и общественные диспуты сопровождались бурными дебатами, скандалами с появлением полиции, а затем — разоблачительными статьями в прессе.

Однако скандал не самоцель, а лишь внешняя сторона ларионовского искусства, в котором рождается новый выразительный язык. В «Парикмахерских» Ларионов для усиления выразительности заимствует жесты из лубка: его новый стиль замешан именно на лубке, на вывесках, на росписях деревенских изб и другом народном творчестве. В нем Ларионов находит простоту и непосредственность, которых нет в традиционном искусстве.

6. Новая эстетика

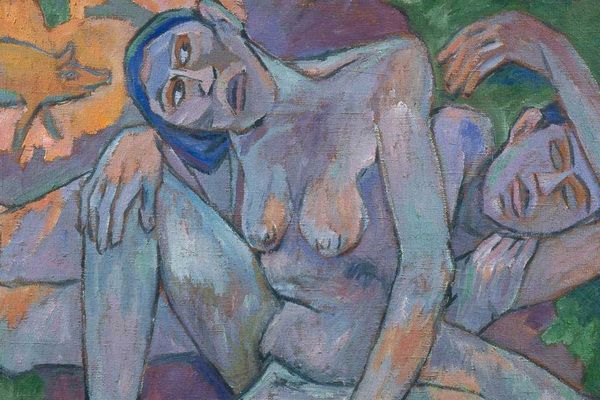

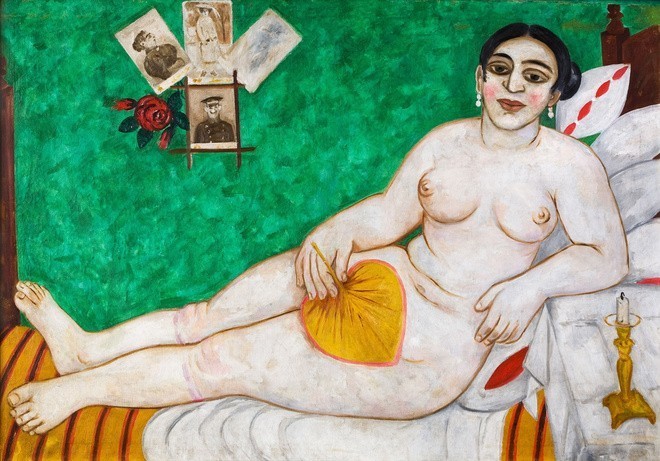

В 1912 году Ларионов пишет серию «Венер». Это большие полотна с изображением обнаженных женских тел: иконография традиционная, идущая еще из Античности, возрожденная в эпоху Ренессанса и дошедшая до авангарда. Однако со временем коренным образом менялась и эстетика, и стилистика. Если Джорджоне создавал образ идеальной целомудренной красоты, то у Тициана Венера уже смело смотрела на зрителя: это

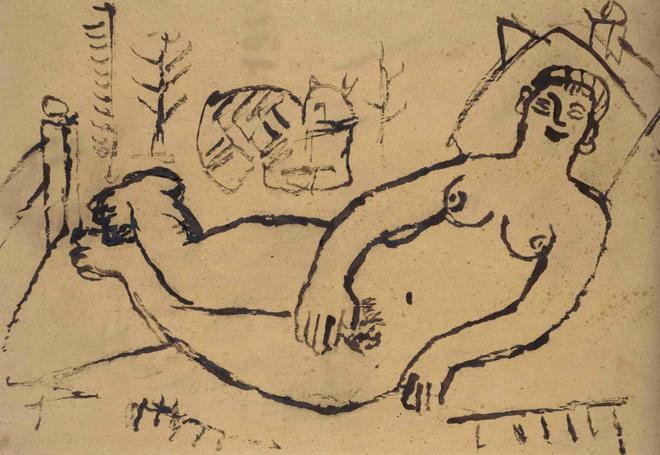

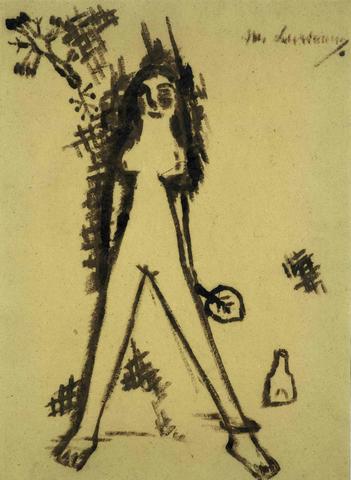

В 1920–30-е годы, уже во Франции, Ларионов продолжает деконструкцию женских образов. Женское тело здесь становится уже не фигурой, а скорее знаком, напоминающим древние ритуальные наскальные росписи. Так Ларионов доводит «антикрасоту» до предела.

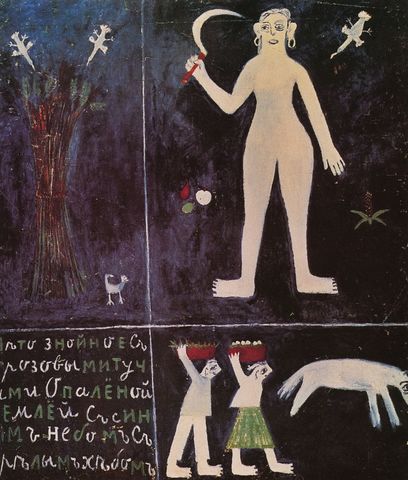

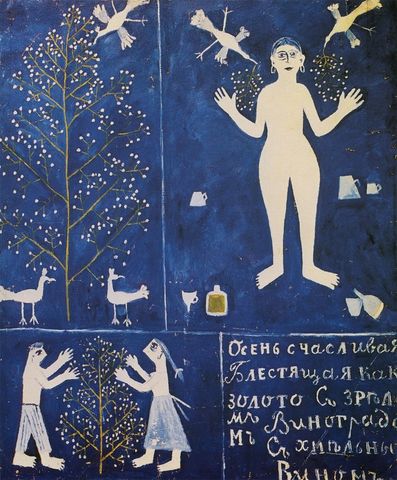

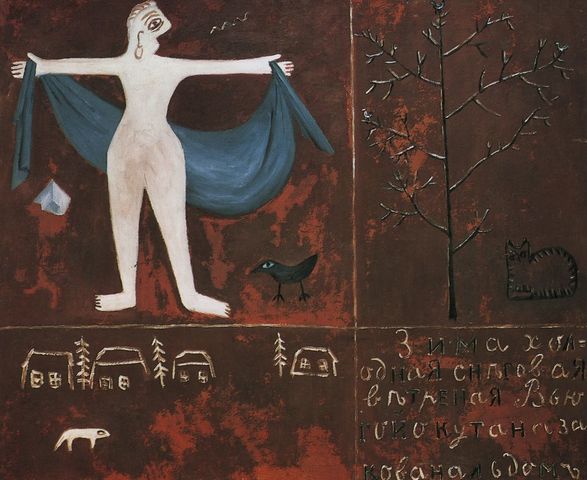

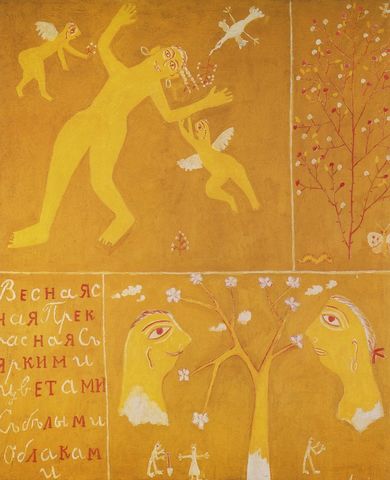

7. Текст и изображение

Полиптих «Времена года» — еще один примитивистский шедевр Ларионова. Текст здесь соединяется с изображением и становится художественной частью картины — получается своеобразная раскрытая книга с иллюстрацией. Такой художественный прием широко использовался в древнерусском искусстве — иконе и фреске. Ларионов продолжает традицию, но наполняет ее новым, собственным смыслом. На картинах этой серии описываются времена года, но изображения не