Как устроена картина Филиппа Фейта

Филипп Фейт. «Женский портрет». 1821–1825

Увы!

К сожалению, этот материал не работает на мобильных устройствах, воспользуйтесь компьютером

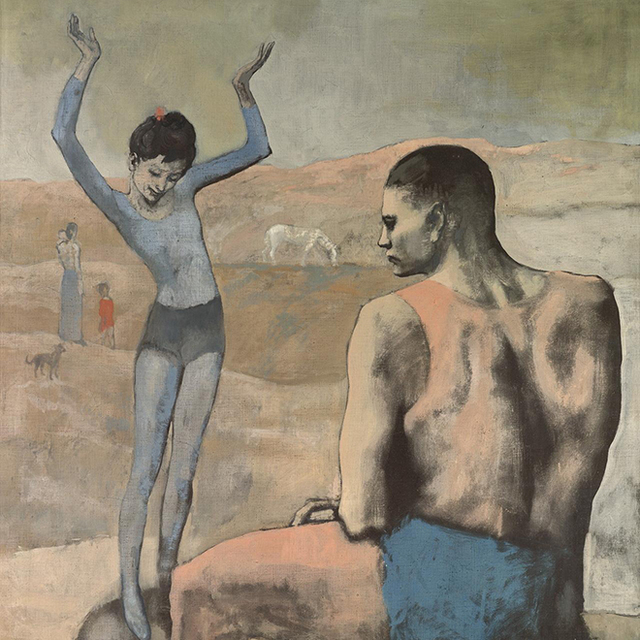

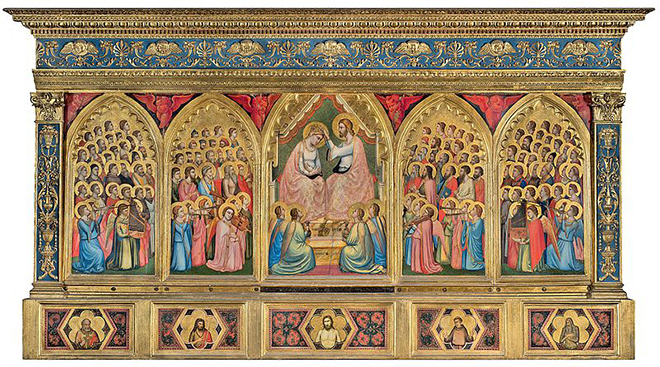

Филипп Фейт принадлежал к группе художников-назарейцев Официальное самоназвание группы было «Союз святого Луки» — в честь небесного покровителя гильдии художников. Прозвище «назарейцы» художники получили, когда жили и работали в заброшенном римском монастыре Сант-Исидоро. Согласно одной из версий, произошло оно от alla nazarena — традиционного названия прически с длинными волосами, известной по автопортретам Дюрера: подобную прическу носили многие художники-назарейцы, которые декларировали возвращение к истокам — к искусству Раннего Возрождения. Назарейцы — живописцы немецкого и австрийского происхождения, недовольные положением дел в художественном мейнстриме того времени, — сделали своей штаб-квартирой заброшенный римский монастырь Сант-Исидоро. Их ориентирами были Дюрер, ранний Рафаэль, Перуджино и другие художники Треченто Треченто — принятое в истории культуры наименование периода Раннего Возрождения (XIV век). Основные представители в живописи — Джотто и сиенская школа; в литературе — Данте, Петрарка и Боккаччо. и Кватроченто Кватроченто — принятое в истории культуры наименование периода Раннего Возрождения (XV век). Основные представители в живописи — Пьеро делла Франческа, Боттичелли, Донателло, Фра Анджелико.. Арка, обрамляющая «Женский портрет», — отсылка не столько к конкретным образцам старинной живописи, сколько к самой типологии средневекового и ренессансного алтарного полиптиха, в котором многие панели имели подобное полукруглое завершение. Помимо всего прочего, так задается и ключевая для назарейцев религиозная тема: именно они воскресили в XIX веке искусство большой религиозной фрески. Важные для назарейцев мотивы набожности и благочестия почти неминуемо проникают и в их светские работы (в отличие от прерафаэлитов, они не только вдохновлялись старыми мастерами, но и подражали их образу жизни).

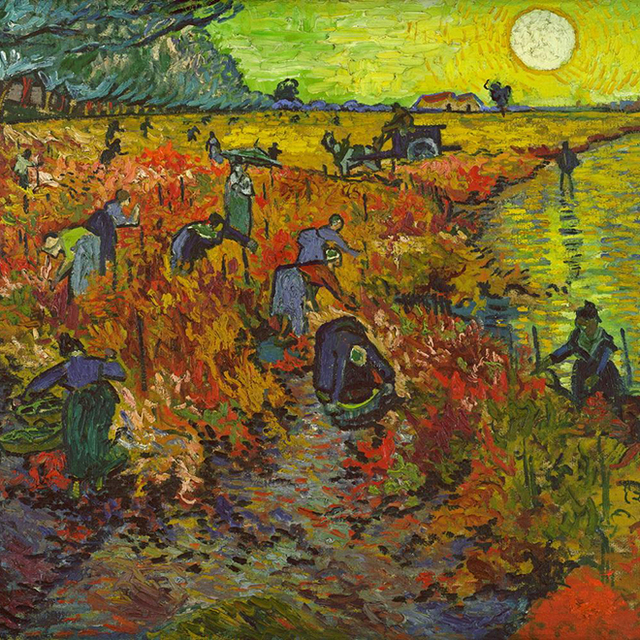

«Я есмь виноградная лоза, а вы ветви», —

говорил Христос, обращаясь к ученикам. Символизм винограда обыгрывался

в многочисленных картинах и алтарных образах эпохи Возрождения, например

в «Мадонне с Младенцем»

(она же «Мадонна в винограднике») Лукаса Кранаха Старшего.

Наряду с Дюрером и Гольбейном, Кранах упоминался среди тех художников,

которые произвели наибольшее впечатление на старших назарейцев —

Фридриха Овербека и Франца Пфорра, когда те посетили в Вене

Императорскую картинную галерею во дворце Бельведер.

Пфорр писал о присущей этим художникам «благородной простоте и законченности образов»,

перефразируя знаменитое определение древнегреческого искусства классициста Винкельмана Иоганн Иоахим Винкельман

(Мадонна в винограднике). 1520 год

Франца Пфорра. 1810 год

Preußischer Kulturbesitz / Jörg P. Anders

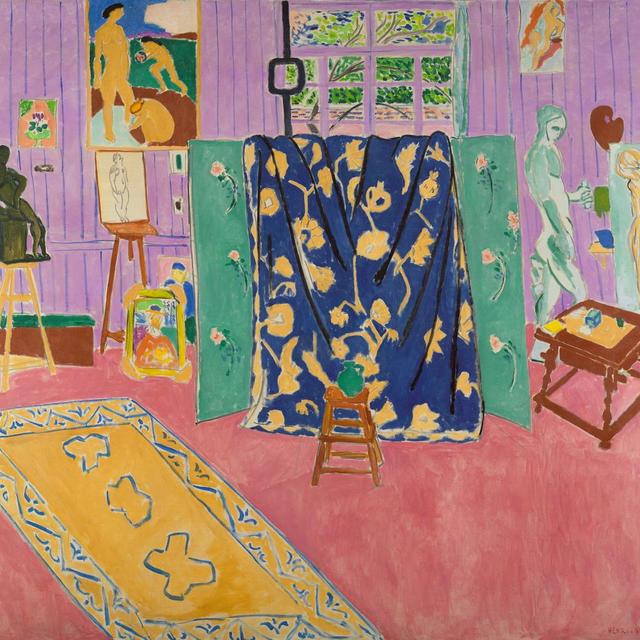

Пейзажный фон в живописи ввел еще Джотто, выдающийся мастер периода Треченто Треченто — принятое в истории культуры наименование периода Раннего Возрождения (XIV век). Основные представители в живописи — Джотто и сиенская школа, в литературе — Данте, Петрарка и Боккаччо.. С тех пор пейзажный фон стал общим местом ренессансных портретов и многофигурных композиций на религиозные или мифологические темы. Их герои, таким образом, обитали не в безвоздушном пространстве, а в реальном мире, зачастую легко узнаваемом зрителями и заказчиками картин: художники Возрождения не стеснялись помещать действие библейских сцен в пространство типичного среднеитальянского пейзажа. Задник «Женского портрета» Фейта — дань именно этой традиции.

Символический смысл изображения лилии, неизменного атрибута Девы Марии, в искусстве эпохи Возрождения раскрывался следующим образом: стебель — ум Богоматери; белый цвет — чистота и невинность; поникшие цветки — скромность. Вместе с монохромным черным платьем, ассоциирующимся с образами святых и мучениц в ренессансной живописи, ваза с лилиями придает «Женскому портрету» Фейта дополнительный смысловой пласт: изображенная на полотне девушка оказывается уподоблена Богородице, а сам портрет — алтарной картине. Кстати, в этом нет ни малейшего кощунства, в том числе и по меркам эпохи Возрождения: состоятельные заказчики произведений Джованни Беллини, Пьеро делла Франчески и других нередко просили увековечивать себя на портретах среди святых, демонстрируя тем самым свое благочестие и/или религиозный пыл.

и донатором. 1507 год

Bridgeman Images / Fotodom

Около 1472 года

и донатором Лионелло д’Эсте. Около 1440 года

Сложно сказать наверняка, что это за книга: мы видим лишь переплет с застежкой. В сущности, она вполне может быть, например, бульварным романом первой трети XIX века: назарейцы свободно комбинировали заимствования из ренессансного искусства с приметами их собственной эпохи (к последним в «Женском портрете», очевидно, относится скатерть, покрывающая стол). Однако общая иконография картины настолько явно отсылает к религиозной живописи XIV–XV веков, что и книга автоматически воспринимается как псалтырь или молитвенник, вроде тех, которые обнаруживаются в руках святых на многих полотнах Раннего Возрождения — от Симоне Мартини до Джованни Беллини.

В словаре Брокгауза и Ефрона о Филиппе Фейте сказано: «…правильность старательно обработанного рисунка, преобладающее выражение кротости и умиленности…» Все это характерно и для «Женского портрета», который и в деталях, и в трактовке центрального образа вполне отвечает назарейским идеалам, даром что сам кружок, а точнее, братство, как предпочитали говорить его участники, к 1820-м стал потихоньку распадаться. Героиню картины неслучайно так легко уподобить Деве Марии (см. примечание № 4): пусть моделью портрета, по всей видимости, и послужила вполне реальная девушка, ее образ тем не менее трактован идеализированно, с помощью набора «правильных» черт и атрибутов. Про организатора и одного из идеологов братства назарейцев Фридриха Овербека было известно, что он почти не писал с натуры, предпочитая вместо этого работать затворником в монастырской келье, — на холст в результате проецировался не конкретный человеческий портрет, а скорее некий абстрактный, идеальный образ. И хотя прочие назарейцы не были столь же догматичны — стилистически, в том, что касается цвета, контура, фактуры, образы с полотен Овербека определенно оказали на них заметное влияние.

Фигуре свойственна смиренность и замкнутость, характерная для женских образов Рафаэля. Жест отсылает нас к картинам Перуджино («Явление Девы Марии святому Бернарду») и Гольбейна Младшего («Дама с белкой и скворцом»). Вообще, постановка фигуры на фоне арки или пейзажа с холмами в синей дымке, закрытого наполовину балюстрадой или балконом, также является отсылкой к Рафаэлю («Портрет Елизаветы Гонзага», «Дама с единорогом», «Портрет Маддалены Строцци»): героини на всех этих картинах смотрят в одну и ту же сторону.

и скворцом. 1526–1528 годы