Междуцарствие 1825 года

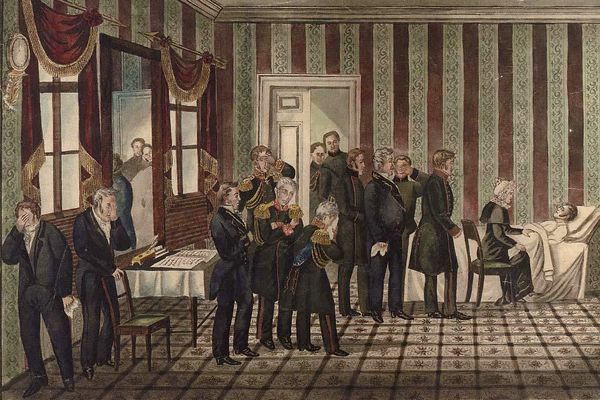

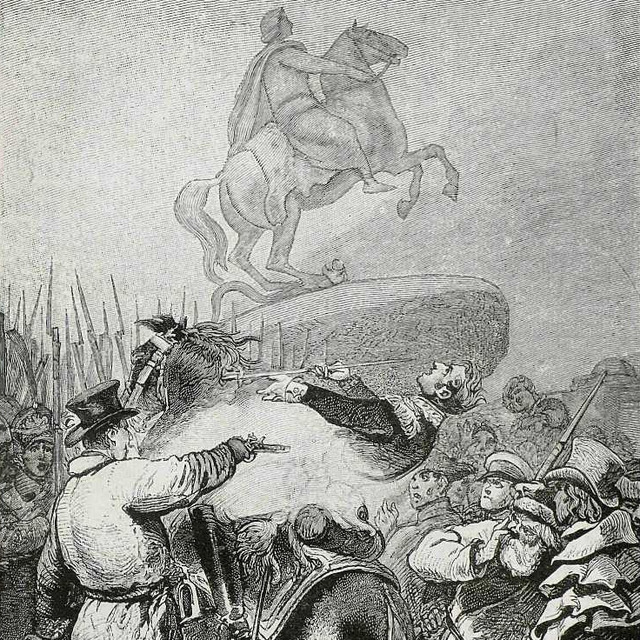

После смерти Александра I 19 ноября 1825 года Россия почти месяц существовала без императора: братья скончавшегося правителя, Константин и Николай, присягали друг другу и долгое время не могли решить, кто из них должен править. В конце концов императором стал Николай (как того хотели и Александр, и Константин). Этим воспользовались декабристы и 14 (26) декабря вместе с солдатами, уверенными в том, что они выступают за Константина и против узурпатора Николая, вышли на Сенатскую площадь. Историк Евгений Пчелов объясняет, как вообще возникла ситуация междуцарствия 1825 года

Павловский Акт о престолонаследии

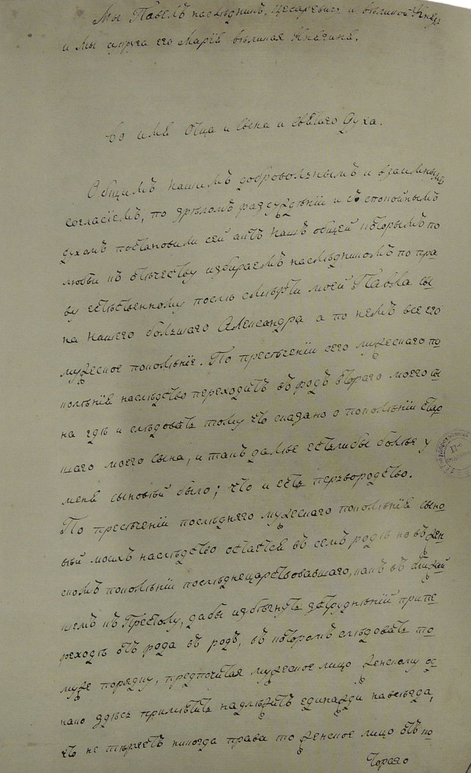

В день своей коронации, состоявшейся на Пасху, 5 апреля 1797 года, император Павел I утвердил Акт о престолонаследии (документ был обнародован от имени императора и его супруги императрицы Марии Федоровны). Его положения были разработаны будущим императором еще 4 января 1788 года.

Этот документ, по сути, отменил петровский Устав о наследии престола 1722 года, вводя четко определенный порядок престолонаследия в России. К моменту коронации семья Павла I состояла из пяти дочерей и трех сыновей — Александра, Константина и Николая (двое из них были уже женаты); четвертый сын, Михаил, родился в 1798 году. Поэтому за будущее династии можно было не беспокоиться. Павловский акт исходил из следующих названных в нем причин:

«…дабы государство не было без наследников. Дабы наследник был назначен всегда законом самим. Дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать. Дабы сохранить право родов в наследствии, не нарушая права естественного, и избежать затруднений при переходе из рода в род».

Иными словами, утверждался четкий порядок наследования престола в потомстве Павла — так, чтобы это наследование определялось самим законом и носило, можно сказать, автоматический характер. Таким образом, исключались разного рода ситуации междуцарствия, неопределенности и возможной борьбы различных претендентов на престол. Акт вводил так называемую австрийскую систему (примогенитуру) наследования. Павел опирался в данном случае на традиции престолонаследия Священной Римской империи германской нации, то есть империи Западной Европы — наиболее статусного государства тогдашнего европейского мира. В этом проявилось стремление придать российскому престолонаследию подчеркнуто имперский характер, сделать его подобным системе Священной Рим ской империи, то есть продолжить идущее еще со времен Петра Великого уподобление новой Российской империи империи западной.

Суть введенного порядка заключалась в следующем: предпочтение в престолонаследии отдавалось мужскому потомству, но и женское не исключалось из общего порядка. Сначала Павлу должны были наследовать мужские потомки по линии его старшего сына Александра, затем — мужские потомки второго сына Константина и так далее, по мужским линиям потомков других сыновей, сколько бы их ни было. Только по пресечении всего мужского потомства престолонаследие переходило в потомство по женским линиям, но вначале

к женским линиям, ближайшим к последне-царствовавшему императору. Только после пресечения такового потомства наследие могло перейти

в женское потомство линии старшего сына и так далее по старшинству ветвей. После чего престол могли наследовать потомки дочерей Павла I

При этом те представители иностранных династий, которые могли бы стать российскими государями, должны были бы отречься от своих прав на наследование иностранных тронов и перейти в православие. Таким образом, количество потенциальных наследников престола зависело только от самого количества потомков Павла I, причем как по мужским, так и по женским линиям. Этот порядок мог обеспечить бесперебойное наследование престола в течение длительного времени при условии значительного числа потомков самого императора.

Акту придавалось чрезвычайно большое значение — он в течение почти ста лет хранился в серебряном ларце на престоле Успенского собора Московского Кремля, главного собора страны и места венчаний на царство российских государей.

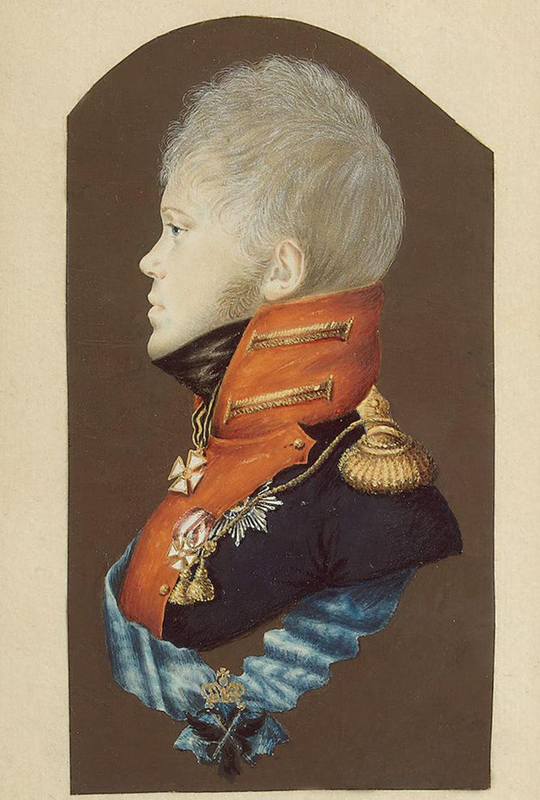

Почему Николай стал законным наследником в обход старшего брата

Исходя из текста акта, наследником Павла I являлся его старший сын Александр. Однако указом от 28 октября 1799 года император пожаловал титул цесаревича также и своему второму сыну — великому князю Константину Павловичу, в качестве отличия за «подвиги храбрости и примерного мужества», выказанные им во время кампании 1799 года, то есть Швейцарского и Итальянского походов Суворова.

При вступлении на престол Александра I в 1801 году в тексте присяги не указывалось имя конкретного наследника. Это было вызвано тем, что сохранялась надежда на рождение у нового императора сыновей в будущем. Однако от брака с императрицей Елизаветой Алексеевной у Александра были только две дочери, скончавшиеся в детском возрасте.

От брака с великой княгиней Анной Федоровной, урожденной принцессой Саксен-Кобург-Заальфельдской (1781–1860), у Константина Павловича детей не было вовсе. Более того, великая княгиня, воспользовавшись семейным предлогом, в 1801 году покинула Россию и отказывалась возвращаться назад. Таким образом, брак Константина Павловича, являвшегося ближайшим потенциальным наследником императора, фактически распался.

В связи с этим, а также с желанием великого князя жениться вторично императорская фамилия решилась на беспрецедентный шаг — развод наследника престола.

20 марта 1820 года своим манифестом Александр I официально объявил о разводе Константина Павловича. Кроме того, в связи с предполагавшимся вторым браком великого князя на графине Грудзинской, которая, разумеется, не принадлежала ни к какой монаршей династии, Александр I тем же манифестом дополнил павловский Акт о престолонаследии. Это «дополнительное постановление об императорской фамилии» заключалось в следующем:

«…если какое лицо из императорской фамилии вступит в брачный союз с лицом, не имеющим соответствованного достоинства, то есть не принадлежащим ни к какому царственному или владетельному дому, в таком случае лицо императорской фамилии не может сообщить другому прав, принадлежащих членам императорской фамилии и рождаемые от такового союза дети не имеют права на наследование престола».

Иными словами, супруги неравного статуса и их потомство лишались прав членов императорской фамилии и, соответственно, права наследования престола Российской империи. Манифест Александра I ввел правило равнородного брака и устранил из состава императорского дома возможное потомство от морганатических браков. Женившись в мае 1820 года на графине Иоанне Антоновне Грудзинской (получившей от императора Александра I титул княгини Ловичской), Константин Павлович тем самым лично не утратил права на престол, но его супруга и возможные дети от нее членами императорской фамилии уже не считались.

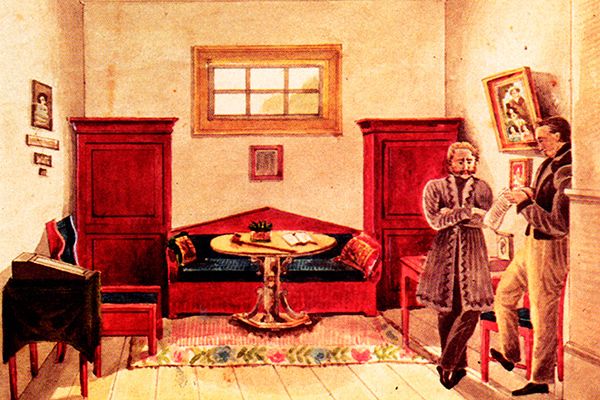

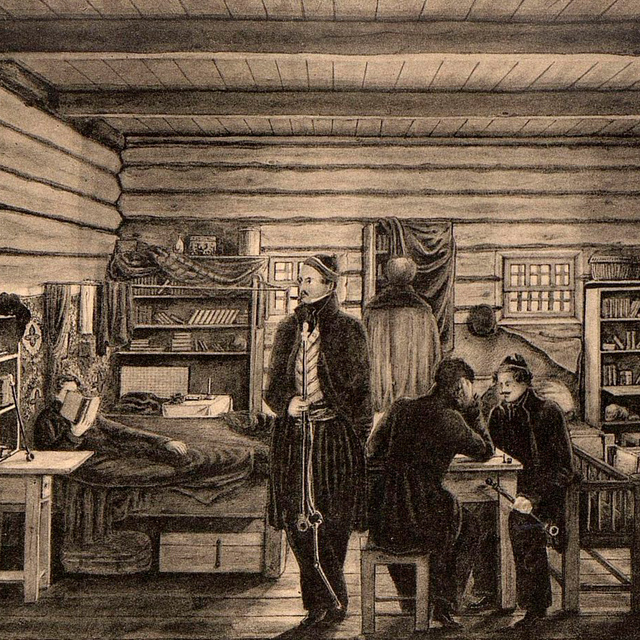

Константин Павлович, впрочем, решил отказаться от своего права на наследование престола, о чем уведомил Александра I в письме от 14 января 1822 года. Следствием этого обращения стал еще один манифест Александра I, подписанный 16 августа 1823 года. В нем говорилось, что в связи с отсутствием прямого мужского наследника у самого императора и желанием Константина Павловича отречься от прав на престол (чтобы тем самым придать новую силу дополнительному акту 1820 года, то есть освободить династическую и политическую ситуацию в будущем от возможных затруднений) наследником престола объявляется следующий по старшинству брат — великий князь Николай Павлович. Манифест, впрочем, не был обнародован: четыре экземпляра в запечатанных конвертах были отправлены в Успенский собор Кремля (дополнив ларец с актом 1797 года и манифестом 1820 года), Святейший синод, Государственный совет и Сенат. На конверте из Успенского собора была собственноручная надпись Александра о том, что в случае его кончины конверт необходимо раскрыть «прежде всякого другого действия».

Необнародованный характер манифеста 1823 года (о причинах этого ведутся споры), а также то, что о его содержании в точности не знал даже сам великий князь Николай Павлович, послужили поводом к ситуации междуцарствия 1825 года.