Чувства широких масс

Первая четверть XVIII века, время Петровских реформ, представляет собой эпоху радикальных перемен. Менялось все: начиная от сбора налогов, заканчивая внешним видом подданных. Разумеется, изменения не могли быть восприняты всеми одновременно — и на протяжении долгого времени эхом отражались в самых разных сферах жизни.

Но превратили ли Петровские реформы с их идеей о «регулярности», то есть стройности общественного устройства, всех подданных Российской империи в более рациональных индивидуумов? Если сами реформы и их планы изучены историками довольно хорошо, то обстоятельства жизни людей в контексте якобы коренных изменений всех привычных им практик — пока нет. Это связано с отсутствием историографических традиций, подобных французским традициям антропологической и микроисторической школ, но не только. Исследование незнатного человека раннего Нового времени осложняется довольно специфическим устройством российских источников: во-первых, российская реальность была далеко не так забюрократизирована, как европейская, а значит, и документооборот в России не шел ни в какое сравнение с европейским; во-вторых, у российских историков очень мало документов XVIII века, написанных от первого лица, особенно если речь идет не о знати и крупном дворянстве: в России этого времени было гораздо меньше грамотных, даже среди дворян, особенно провинциальных.

Значит ли это, что «молчащее большинство» (в терминологии Марка Блока Марк Блок (1886–1944) — французский историк, один из основателей журнала «Анналы» и одноименной исторической школы.) останется для нас только схематично понятой массой? Единственным выходом при исследовании моделей поведения и реакций людей, не оставивших после себя писем, воспоминаний или обрывков какой-либо другой информации от первого лица, является обращение к судебно-следственным документам. В момент столкновения с властью «безголосые» люди получали возможность быть услышанными.

Убийство малолетнего мужа

Российские судебные документы фиксировали лишь основные моменты судебно-следственного процесса и практически никогда не давали прямую речь фигуранта дела. Тем не менее даже лаконичные протокольные данные в некоторых случаях помогают увидеть за сухими строками живые эмоции.

Осенью 1747 года в селе Немцово разыгралась трагедия: сына дьячка, двенадцатилетнего Якова Прокофьева, «удавила до смерти» его жена Степанида Антипова. Подробности этого дела нам неизвестны: нет ни допросов, ни показаний свидетелей, сохранился лишь «экстракт» — краткий пересказ, посланный в Сенат (формально за убийство Степаниде грозила смертная казнь, но Елизавета Петровна ввела до сих пор четко не объясненный и не проанализированный историками мораторий на ее исполнение и приказала все дела с таким приговором присылать в Сенат). Из этого экстракта мы знаем, что Степанида «в ночи в полночь надев на оного мужа своего Якова Прокофьева пеньковую веревку оселом Осел — накидная петля, аркан. на шею и задавила саннова То есть сонного. до смерти».

После убийства Степаниду трижды пытали — «жгли огнем», чтобы в точности установить мотив; в результате она «с розыском и с огня показала, што означенного мужа своего она задавила до смерти за то, что оной муж ее был малолетен». В деле указан возраст погибшего мужа: «отец выдал ее замуж за означенного Якова Прокофьева в прошлом 745 году, которой в то число был десяти лет». Возраст самой Степаниды в деле не фигурирует, но ясно, что она была взрослой и зрелой женщиной — иначе она не назвала бы его малолетним, да и вообще браки между двумя несовершеннолетними в XVIII веке обычно не заключались.

Молодость жениха говорит о том, что перед нами типичный «сговорный» брак, то есть брак, заключенный по согласию родителей. Такие браки были распространены в российской деревне вплоть до конца XIX века. Несмотря на то что Петр I за время своего царствования издал не меньше пяти указов против сговорных браков, практику это никак не изменило. Руководствовался он, судя по всему, все той же идеей «регулярности» государства: по его мнению, брак, заключенный насильственно, не имел шансов стать счастливым, а значит, стал бы слабым звеном в стройном и отлаженном государственном механизме. Кроме того, большое значение имел личный опыт императора: первая жена Петра Евдокия Лопухина была выбрана его матерью Натальей Нарышкиной без участия шестнадцатилетнего сына — и через девять лет Петр сослал жену в монастырь.

Как в сговорных, так и в обычных браках ситуация, когда невеста была моложе жениха, являлась одним из вариантов нормы. Брак между очень молодым женихом, фактически ребенком, и более взрослой девушкой был не менее распространенной практикой — но с оговорками. Дело в том, что в семье, в которой жених был старше невесты, иногда намного, стройность патриархата никак не подрывалась — символическая власть мужчины только усиливалась с разницей в возрасте в его пользу. Однако в случае если жених был намного моложе невесты, он, по сути, оказывался в роли ребенка при взрослой девушке — из-за чего привычная конфигурация власти размывалась, патриархальная норма лишалась зримой опоры.

Для девушки брак с ребенком был унижением. Старый жених мог вызывать отвращение и горечь — но логика социальной реальности того времени превращала ситуацию в легитимную норму, с которой приходилось мириться. Рассматриваемому случаю, кажется, легитимности недоставало.

Таким образом, перед нами оказывается исключительный случай, обусловленный типичной ситуацией. Он частично обнажает мир эмоций жестокого патриархального устройства раннего Нового времени, чьими жертвами становились и мужчины (реже), и женщины (чаще). Степанида убила своего малолетнего мужа, не руководствуясь ни местью, ни корыстью, а лишь потому, что не смогла вынести унижения и «взрослой» жизни рядом с ребенком, которого в мужья она не выбирала.

Разводные письма

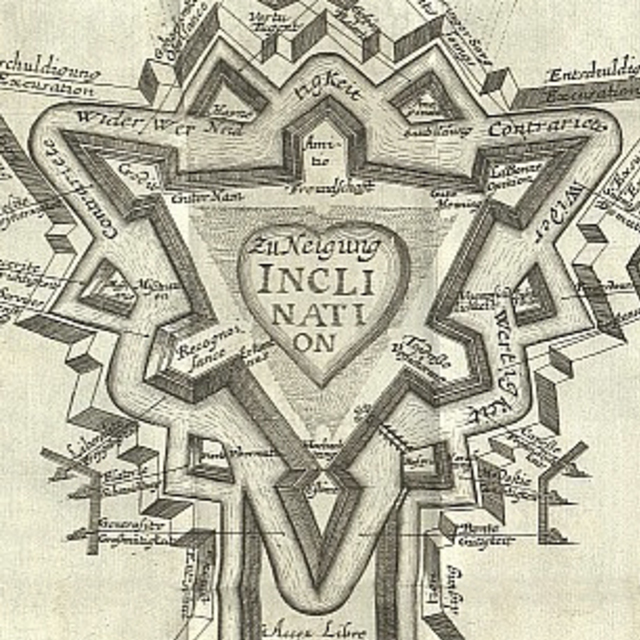

Феномен романтической любви, который кажется в наше время естественным явлением, как известно, возник достаточно поздно. Ставшая образцом жанра повесть Николая Карамзина «Бедная Лиза», написанная в 1792 году, превратилась в своего рода эмоциональный путеводитель для нескольких поколений дворянства. Культ чувственности и чувствительности выходил в этом произведении за границы страты и описывал эмоциональный мир крестьянской девушки. Но должны ли мы доверять этому описанию?

Что вообще означало слово «любовь» для неграмотной крестьянки в XVIII веке? В первую очередь надо понимать, что это слово из христианского словаря, где оно подразумевало не страсть, а смирение. Какие в целом были шансы у эмоции, которую мы сегодня называем любовью, в XVIII веке, при условии повального распространения сговорных браков, заключавшихся в крестьянской среде по меньшей мере еще столетие? Брак в России раннего Нового времени, как и прежде, не союз двух сердец, а основа хозяйственной жизни, а значит, вопрос выживания. Это обуславливало и специфические стандарты красоты: хорошая невеста — ширококостная и плотная, то есть способная выносить много детей и работать в поле.

Казалось бы, естественно, что в такой ситуации браки заключались на всю жизнь. Действительно, развод до самого конца империи оставался сложной и дорогостоящей процедурой, находящейся в ведении церкви, и зачастую был не под силу даже образованным и состоятельным людям.

Однако в последние десятилетия историкам удалось найти в архивах несколько «разводных писем» — бумаг, которые давали друг другу супруги XVIII века, подтверждая, что они не имеют друг к другу претензий и отпускают друг друга на все четыре стороны. Создавались эти письма для того, чтобы обойти сложные официальные судебные процедуры и церковную догматику брачного таинства. Судя по тому, что сохранилось их совсем мало, эти письма тщательно скрывались их авторами от властей, осуждавших подобную практику.

Разводные письма обнаруживают сразу несколько важных социальных феноменов. Церковь признавала всего несколько причин для развода: например, прелюбодейство и психическую невменяемость. Однако социальная реальность была устроена сложнее, и реальных причин для развода было гораздо больше. Так, женщина, чей муж попадал в тюрьму или уходил в рекруты, фактически оказывалась под угрозой голодной смерти. Предпочитая договориться, а не сбежать или исчезнуть, обыватели не просто обходили официальные церковные установления, но создавали свои собственные правила жизни. «Любовь» в таких письмах не фигурирует, напротив, на передний план выдвигаются практические доводы.

Разводное письмо предназначалось новому супругу и свидетельствовало о том, что прежний муж отпустил жену добровольно, а значит, не станет инициировать ее поисков. Страшный грех двоеженства письмо не снимало — это мог сделать только развод, одобренный церковью, — но по крайней мере гарантировало, что новой паре не будет грозить реальное наказание. Вот два примера подобных писем.

«Се аз, Кузьма Иванов сын Колесников, дал сие письмо жене своей Агафье Елисеевой дочери, ежели похощет она идти замуж за другого, и я, Кузьма Иванов сын Колесников, в том сие письмо даю на все четыре стороны, и при сем письме свидетели…» (1718 год)

«720 года августа в 1 день. Санкт Питербурхский житель, что напреж сего был вологжанин посадской человек Иван Алексеев сын Рыбников, узнав свое прегрешение перед Богом и моим государем во время бытности моей в Вологде, явился по оговору в татьбе Татьба — кража, хищение. и ныне содержуся под арестом в Надворном суде, а вседневного пропитания себе не имею, того ради признаю по совести моей, что с женою своею уже жить по должности не свободен, а которая дщерь наша при ней ныне живет, и последняя пожитки мои у дочери моей, ей, жене моей, не брать, а имянно — Божия милосердия четыре образа на окладе и вызолочены. И за своею я причиною жену свою Параскеву Васильеву дочь от жития освобождаю, и где похочет — живет, и ежели пожелает паки восприяти законного брака датца, на произволение в чем я сим своеручным письмом обязуюся. А сие писмо для уверения писал Иван Алексеев сын Рыбников своею рукою».

Игра в царя

В российской судебной практике XVIII века был один эпизод, когда составители документов отступили от свойственной им лапидарности и зафиксировали прямую речь всех фигурантов. Речь идет о суде над Емельяном Пугачевым, во время которого слова донского казака буквально стенографировались и ложились на бумагу без серьезных искажений. Это объясняется «злодейским» характером его преступления — покушения на верховную власть, а значит, особыми требованиями к ведению дела.

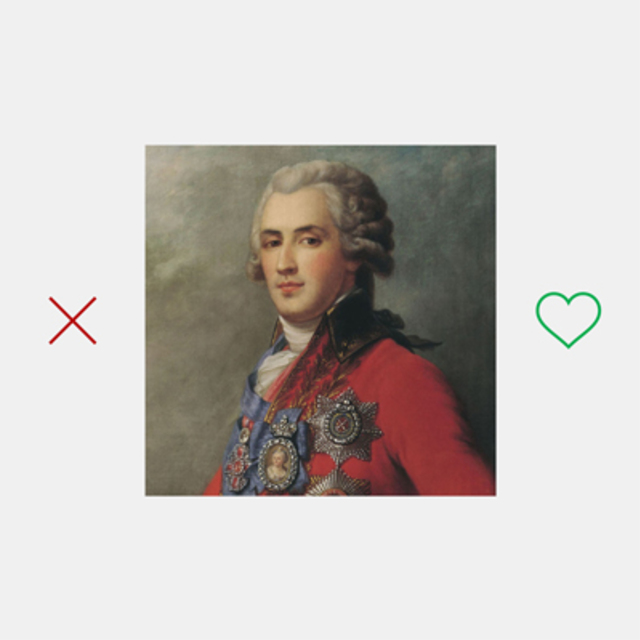

Пугачевское восстание было крупнейшим народным возмущением эпохи. Как неграмотному донскому казаку Емельяну Пугачеву удавалось выдавать себя за «амператора» Петра III? Феномен самозванчества — один из самых увлекательных сюжетов раннего Нового времени. Марксистские историки объясняли возникновение и успешность народных волнений, возглавявшихся самозванцами, «наивным монархизмом» народной массы, иррациональной верой в «доброго царя», которая затемняла любые рациональные доводы, сглаживала шероховатости реальности и позволяла восставшим не замечать недостатка образованности или монаршей утонченности этнического немца Петра III в лице Емельки Пугачева. Но действительно ли пугачевское окружение верило в настоящего Петра III с Дона благодаря своей наивности — или ими двигали совершенно другие эмоции?

Иллюстрацией сложной и неоднозначной картины эмоционального состояния пугачевских сподвижников может служить допрос самого Пугачева в московском отделении Тайной экспедиции Сената в ноябре 1774 года, в котором подробно освещено одно из первых «явлений» Лжепетра III хорошему знакомому Пугачева, отставному солдату Степану Оболяеву по прозвищу Еремина Курица.

«И, побыв у Ереминой Курицы два дни, оной позвал ево, Емельку, в баню, и он ему сказал: „У меня рубашки нет“. И Еремина Курица сказал: „Я-де свою рубашку дам“. И потом пошли только двое в баню. А как взошли в баню, и он, Емелька, разделся, то увидел Еремина Курица на груди под титьками после бывших у него, Емельки, от болезни ран знаки и спросил ево, Емельки: „Што у тебя это такое, Пугачов, на груди-та?“ И он, Емелька, догадался, что, конечно, ему Пьянов от том, что он (как выше сего показал), Пугачев, бывши на Яике, называл себя Петром Третьим, сказал, то он, Емелька, сказал Ереминой [Курице]: „А это знаки государския“. И Еремина Курица, услыша оное, сказал: „Хорошо, кали так“. И он, Емелька, спросил Еремину Курицу: „Што ж, как ты думаешь, будут ли яицкие казаки согласны и примут ли меня?“ И на сии слова Еремина Курица говорил: „А вот ко мне скоро будет казак Закладнов, так я ему поговорю, чтоб он прислал ко мне хорошева человека, ково я знаю“».

Так называемые царские знаки, о которых Пугачев говорил Ереминой Курице, — непременный атрибут любого самозванца раннего Нового времени. В народе считали, что настоящий царь имеет на теле специальные отметины; это мог быть месяц, звезды или даже царский герб. Иногда самозванцы самолично наносили себе на тело подобные знаки, а иногда просто выдавали за них родимые пятна, следы от ударов и т. д. Пугачеву не пришлось себя калечить, нужные следы уже были на его теле. «Царские знаки» под «титьками», оставшиеся после того, как «гнили у него грудь и ноги», он назвал следами покушения (слухи о том, что Петр III умер не своей смертью, пошли сразу после дворцового переворота 1762 года), а пятно на левом виске от золотухи объявил царским гербом.

Разумеется, мотивы у людей, поверивших Пугачеву, были разными. Как объяснил татарин Абдусалям Хасанов, один из пугачевских сподвижников, «его, Пугачева, признавают те, кои худого состояния, за царя, а кои смышленнее — за плута». Из числа «смышленных» одни подчинялись ему из‑за страха смерти, другие — по иным, но тоже вполне рациональным причинам. Казак Илья Ульянов показал, что многие приближенные к «амператору» казаки хвастались в подпитии: «…нам-де что, государь он или нет, мы-де из грязей умеем делать князей». Некоторые из восставших, таким образом, как минимум не были обманутыми, а возможно, сами обманули следователей и историков, видевших в них неграмотную и темную чернь, — так что вряд ли они заслуживают, чтобы их называли наивными. Судя по протоколам суда над Пугачевым, следы на его теле и история о «чудесном спасении», рассказанная неграмотным донским казаком, позволили сформировать негласный общественный договор, объединивший всех, кто хотел бороться со злоупотреблениями местных властей, ограничивавших возможности и автономию казаков и просто творивших произвол.