Что искусство думает о войне

Фильм Тарантино, спектакль из цветочного горшка, фотография из Вьетнама, исторические хроники, вальс и другие произведения, зафиксировавшие перелом в отношении к той или иной войне

«Занг-тум-тум» Ф. Т. Маринетти (1914)

Константин Дудаков-Кашуро, искусствовед:

«Небольшая книга „дуче футуризма“ Филиппо Томмазо Маринетти „Занг-тум-тум“ появилась в самом начале 1914 года за полгода до разгара Первой мировой и в преддверии его визита к русским футуристам. Сборник футуристических поэм назван по заглавному стихотворению „Занг-тум-тум“, воспроизводящему эпизод Первой Балканской войны 1912–1913 годов с помощью всевозможных футуристических приемов: использования коллажей, разных шрифтов, цифр, звукоподражательных восклицаний, имитирующих взрывы и выстрелы снарядов и т. п.

Именно в нем апология современной техники, скорости, милитаризма, как и прочие топосы футуристической эстетики, впервые нашли свою специфическую литературную форму. Центральной темой „Занг-тум-тум“ стало прославление войны: баталии Первой Балканской войны, в частности битва при Адрианополе — пробный камень тех битв, которые предвкушали футуристы в недалеком будущем и в которых сами с большой охотой участвовали (так, Маринетти не пропускал ни одной европейской бойни и в старости в составе итальянских дивизий успел попасть даже под Сталинград). Зловещий лозунг „Война — единственная гигиена мира“ получил едва ли не самое большое развитие у итальянских футуристов, веривших в то, что новая эпоха может начаться только после тотальной войны. Повсеместное введение машин в боевые действия приветствовалось ими как знак преодоления „человеческого, слишком человеческого“, а в сущности, уничтожения человека и прихода ему на смену человека-машины. Книга „Занг-тум-тум“ отразила этот „оптимизм“ в полной мере, сосредоточив в себе все новации футуристического стиля: телеграфный стиль, обходящийся преимущественно существительными и глаголами без пунктуации, обилие звукоподражаний, применение разных типографских наборов, введение в текст математических знаков и даже таблиц, не говоря о полном разрушении жанровых границ. Донесения с фронта, полеты аэропланов, картечь и взрывы гранат передаются подчеркнуто осязаемо, зримо, монтажно, нарушая литературную описательность и плавную линейность текста. Слова бессвязны и будто бы бьют шрапнелью в читателя-зрителя-слушателя, делая его не наблюдателем, а соучастником событий, и превращая книгу в штабное донесение. В этом смысле книга Маринетти одна из немногих, если не единственная, целиком являющая собой образ мира, перерождающегося в войне».

«Вальс» Мориса Равеля (1919)

Федор Софронов, композитор, музыковед:

«Отношение композиторов к военному делу на протяжении веков было довольно однозначным. Слуги своих хозяев, музыканты оставались в глубоком тылу и живописали картины битв. Самым популярным сочинением Бетховена при его жизни оставалась „Битва при Веллингтоне“ (1813), наследующая этому живучему „батальному“ жанру. Музыканты, принимавшие участие в военных действиях, оставались в рамках своего жанра. Возможно, первой авторской антивоенной песней стала „Швабская война“ (1840) Рихтера — Фаллерслебена.

Отношение композиторов к войне изменилось только в Первую мировую, когда многие из них попали в действующую армию и их стали убивать вместе с остальными. Таков пример Мориса Равеля, в сорокалетнем возрасте ушедшего на фронт и ставшего водителем грузовика в артиллерийском полку. Одновременно с этим он отказался присоединиться к призыву шовинистической „Национальной лиги защиты французской музыки“ запретить исполнение современной австрийской и немецкой музыки. И если в военные годы Морис Равель еще пишет невинную неоклассическую „Гробницу Куперена“ со знаменитой „Паваной“, то уже в 1920 году он сочиняет хореографическую поэму „Вальс“, в которой метафорически рисует картину уничтожения старой Европы на примере одного жанра — венского вальса, к которому он испытывал давнюю любовь. Вальс в финальном эпизоде поэмы буквально рвется на части и проваливается в бездну».

Фильмы «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино (2009) и «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи (1997)

Михаил Трофименко, сценарист:

«Фильмов, трактующих войну радикально

Тарантино толкует войну

Герой фильма „Жизнь прекрасна“ Гвидо, оказавшись с ребенком в концлагере, превращает войну в декорации для сказки, маскируя реальную жестокость под игровую. Ведь в сказке зло воспринимается как нечто само собой разумеющееся — например, не грех родителям отвести ребенка в лес, где его съедят звери и т. п. Война как сказка — довольно радикально. Затолкать зло в детскую сказку Гвидо удается; ребенок спасен, но сам сказочник в свою сказку, как Волька в тридевятое царство, попасть не может. Гвидо гибнет. В этом смысле трактовка войны вполне традиционна».

Фотография «Напалм во Вьетнаме» Ника Ута (1972)

Сергей Пономарев, фотограф:

«Фотография Ника Ута „Напалм во Вьетнаме“, — пожалуй, первый пример того, как один кадр может изменить мир. Она показывает эпизод Вьетнамской войны 8 июня 1972 года, когда военные самолеты Южного Вьетнама атаковали мирную деревню Чангбанг к северо-западу от Сайгона и группа детей выбежала из-под напалмового огня. На фото одна из девочек, девятилетняя Ким Фук с обожженной спиной, стащила с себя горящую одежду; за детьми идут солдаты армии Южного Вьетнама.

Сейчас уже трудно представить, какой резонанс может иметь один снимок, поскольку сегодняшнее общество, заваленное всевозможными снимками, трудно шокировать. Но в 70-х, когда общая пропаганда была провоенной, реальная жестокость войны шокировала американскую общественность. Фотография была растиражирована газетами и движением хиппи и подняла волну антивоенного движения, заставив людей требовать от правительства прекращения войны, а фотограф (который после съемки доставил обожженную девочку и других детей в госпиталь, где их удалось спасти) получил Пулицеровскую премию».

Спектакль «Великая война» компании Hotel Modern (2001)

Марина Давыдова, театровед:

«Из относительно недавних я бы вспомнила камерный спектакль голландской компании Hotel Modern „Великая война“. Фокус его заключается в том, что все действие актеры производят на столиках с небольшими предметами — на земле, вываленной из цветочной кадки, с петрушкой, изображающей заросли, сахарной пудрой в роли снега, пульверизатора, насылающего дождь, — и проецируют его на большой экран. Микроскопические танки, люди, деревеньки приобретают объем и значимость, превращаясь в реальные, —и переламываются жерновами войны, буквально (а не метафорически) превращаясь в конце сюжета в грязь.

Это превращение всего и всех в грязь — сравнительно новый европейский взгляд на войну. Она уже не просто страшная, она полностью лишена всякого романтического пафоса. Война — это жижа, бесконечная смерть, и нет в ней ничего красивого и героического.

Интересно, что такое отношение к войне еще недавно не было характерно и для Европы, а в России и сейчас война романтизируется в художественных произведениях. Большинство наших любимых фильмов дает героический и романтический образ войны. Тогда как польское, в частности, сознание с самого начала воспринимало ее как гротескную, страшную и совсем без героики. Достаточно вспомнить спектакли Йозефа Шайны, „театр смерти“ Тадеуша Кантора или „Apocalypsis Cum Figuris“ Ежи Гротовского».

«Генрих V» Уильяма Шекспира (1599)

Дмитрий Иванов, литературовед:

«В „Генрихе V“ речь идет об одной из самых славных страниц истории средневековой Англии: о серии побед английского оружия на предпоследних этапах Столетней войны. В пьесе выведен король-победитель, даже король-триумфатор, добившийся не просто победы на поле боя, а небесной санкции своему правлению и себе лично (у династии Ланкастеров вообще были проблемы с легитимностью). Долгое время считалось, что Шекспир написал эту пьесу в безоговорочно патриотическом и милитаристском ключе, и только современные изыскания (и постановки) показали, что это не так, точнее, что это не однозначно так. Как всегда, Шекспир предлагает вторую и третью точку зрения на поход англичан под предводительством Генриха и его результаты, и они отнюдь не патриотические и не милитаристские.

Трудно сказать, сколько тут было сознательного расчета со стороны автора, а сколько — риторической привычки оперировать тезисом и антитезисом. Шекспир явно

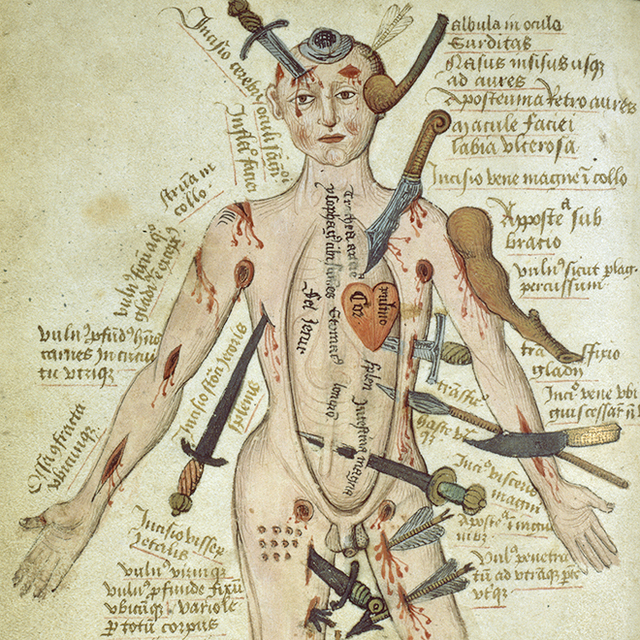

Серия офортов «Бедствия войны» Франсиско Гойи (1820)

Илья Доронченков, искусствовед:

«Между 1810 и 1820 годами Гойя создал группу офортов с акватинтой, которые были объединены в состоящую теперь из 82 листов серию „Бедствия войны“. Но ее первое издание появилось только в 1863 году, при жизни художника было напечатано всего несколько экземпляров (зато впоследствии тираж достиг тысячи — печатали, пока доски не начали стираться). Тот образ войны и последовавшей за ней Испанской революции, который Гойя создал, был совершенно неприемлем и для власти, и для общества, а потому мог стать смертельно опасным для художника. Сам Гойя называл свое творение „Роковые последствия кровавой войны против Бонапарта в Испании и другие возвышенные Капричос“. Война, вспыхнувшая как мятеж мадридского народа 2 мая 1808 года, продолжалась шесть лет. Иностранные войска — интернациональная французская армия, включавшая поляков и мамелюков, британский экспедиционный корпус — воевали друг с другом и с испанскими регулярными (союзниками Бонапарта), но чаще нерегулярными частями. Именно тогда появилось популярное теперь слово „герилья“ — партизанская война. Худшим последствием шестилетия было то, что нация привыкла убивать и потом долго еще не могла остановиться.

Серия лишена цельности — ее последние полтора десятка листов посвящены критике послевоенной бурбоновской реакции, довольно часто в них появляются персонажи, напоминающие нечисть из первой серии гравюр художника — „Капричос“. И тут оказывается, что это регресс. В „Капричос“ черти и монстры были исключительно витальны (об этом писал еще Бодлер), здесь же они превратились в аллегории. Но первые две трети „Бедствий“ — лишенное всяких аллегорий и батальных клише представление повседневного кошмара войны, не имеющее в своей откровенности никаких прецедентов. Лишь один лист немного напоминает сцену сражения, и лишь один идентифицируется как конкретный эпизод войны: в гравюре „Какое мужество!“ изображена женщина, сменившая перебитую орудийную прислугу, — это подвиг защитницы Сарагосы, ставший известным всей Испании. Во всех остальных листах представлены сцены убийств, казней, изнасилований, поножовщины, грабежа и мародерства, наконец, груды мертвых тел — убитых или умерших от голода (Гойя пережил мадридский голод 1811–1812 годов).

Поначалу рождается ощущение, что Гойя не может выбрать, какую трактовку одного и того же эпизода предпочесть. В серии присутствуют, к примеру, три расстрела, несколько изображений повешений и гарротирования Гаррота — испанское орудие казни через удушение., наконец, несколько изображений деревьев, увешанных расчлененными телами. Похоже, что эта повторяемость сходных мотивов сознательна — листающий офорты зритель в

Прецедентов у серии Гойи практически нет. „Большие бедствия войны“ Жака Калло представляют ужасы истребления словно в перевернутый бинокль — и солдаты, и их жертвы в равной степени муравьи на глобусе, и зрительское отождествление с ними вряд ли возможно. А знаменитое „Дерево повешенных“, которое сейчас воспринимается как мощный антивоенный символ, представляет казнь мародеров, то есть изображает справедливое воздаяние. В этом смысле Гойя резко приблизил событие к зрителю, лишил его возможности управлять своим взглядом, например отвести его, но вместе с тем сохранил имперсональность героев, превратив таким образом происходящее в повседневность. Насилие и смерть больше не эксцесс. В мире „Бедствий“, кроме них, нет ничего. Описывая вторжение наполеоновской рати в Россию, Лев Толстой писал: „Началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие“. Зритель „Бедствий“ вправе усомниться — настолько ли оно противно природе человека».