Что такое «Арзамас»

«Арзамас» — дружеское закрытое общество, существовавшее в 1815–1818 годах. В него входили как известные поэты (Жуковский, Батюшков, дядя и племянник Пушкины), так и политические деятели (Уваров, Блудов, будущие декабристы Орлов и Тургенев). И в литературе, и в политике арзамасцы противостояли архаическому, консервативному движению, которое олицетворял адмирал Александр Шишков и его общество «Беседа любителей русского слова». Arzamas попросил рассказать о политической деятельности кружка историка культуры Марию Майофис, а о литературной — филолога Игоря Пильщикова

Игорь Пильщиков о поэтике «Арзамаса»

— Зачем вообще литераторам надо было объединяться в общества?

— Здесь есть два важных аспекта — аспект собственно литературный и аспект литературно-бытовой. Оппозицию «литература vs. литературный быт» ввел Борис Эйхенбаум в конце 1920-х годов, когда формалисты начали понимать, что для того, чтобы делать литературу, нужно быть литератором, а быть литератором — это так же небанально, как и делать литературу. Оказывается, что кроме вопроса, как писать, есть вопрос, как вести себя тому, кто пишет. И с этой точки зрения проясняется роль литературных обществ. С одной стороны, общество институционализирует определенные литературные взаимоотношения, так же как научный институт может институционализировать научный поиск, а университет или школа — образовательный процесс. С другой стороны, литературное общество само становится живой культурной формой, которая порождает разного рода тексты и культурные смыслы. «Арзамас» имеет важное историко-культурное значение и в первом аспекте, и во втором.

— Какие у литературы в это время были способы институционализации?

— Во-первых, это литературные общества разной степени формальности; во‑вторых, литературные кружки, которые имели более домашний, частный характер; и в-третьих — литературные салоны, в которых пересекаются литературный и светский быт. Почему эти формы доминируют? Потому что в первые десятилетия XIX века литература для большинства пишущих авторов еще не является профессией: переход к профессионализации литературы происходит в России только в 1830-е годы. И эти объединения начинают порождать литературные тексты и литературную жизнь, для каждого объединения свою.

— Какие литературные цели были у «Арзамаса»?

— Это мы понимаем тоже благодаря формалистам, прежде всего Юрию Тынянову. Он описал литературную динамику этого периода как взаимодействие и борьбу двух противоположных стилистических лагерей, связанных с именами Александра Шишкова (лагерь «архаистов») и Николая Карамзина (лагерь «новаторов»). В чем инновативность тыняновского подхода? Предыдущие историки литературы мыслили эту борьбу в терминах больших стилей: классицизм сменяется романтизмом, между ними можно выделить промежуточный стиль — предромантизм или сентиментализм.

А Тынянов показал, что главный нерв полемики заключался не в этом. Потому что большие стили, более-менее жестко противопоставленные в Европе, в России часто накладываются друг на друга: в поэзии первой трети XIX века классические тенденции сосуществуют с романтическими точно так же, как барочные и классицистские тенденции переплетаются в архитектуре XVIII века. Специфика русской ситуации в том, что для наших литераторов разные языковые установки были важнее, чем, скажем, риторические, тематические или образные. То есть речь идет о разных стратегиях и способах построения поэтического и литературного языка.

— Откуда берут начало споры о языке в конце XVIII — начале XIX века?

— Чтобы понять это, нужно бросить взгляд назад, на предыдущую стадию выработки поэтического языка, и вспомнить другую важную литературную оппозицию — противопоставление Ломоносова и Сумарокова. Его тоже описывали формалисты, главным образом младоформалист Григорий Гуковский.

Для Ломоносова важно создание системы поэтического языка, который противопоставлен языку обыденному и не стремится с ним соприкасаться. В России в этот момент существуют несколько разновидностей письменного языка. Один язык — это язык церковных книг. Строго говоря, это не русский язык, а церковнославянский (русского извода). С другой стороны, это разные формы письменного русского языка, выполняющие различные социальные функции, скажем юридический язык. Церковнославянский и русский не только противопоставлены стилистически, но и тесно связаны генетически, и между ними нет жесткой границы: значительное количество слов и форм принадлежат и тому и другому языку. С третьей стороны, имеется разговорный русский язык, и это совершенно иная стихия: множества слов или форм, которые в этой стихии есть, в письменном языке нет. Письменный церковнославянский и разговорный (в том числе диалектный) русский — два полюса, между которыми простирается сложноорганизованный лингвостилистический континуум.

Ломоносов разнес эти языковые пласты по разным классицистическим стилям, каждому из которых соответствовали определенные жанры литературного классицизма. Высокому штилю Ломоносов приписывает слова церковнославянские, среднему — слова, равно принадлежащие обоим языкам, низкому — слова разговорного языка, а дальше предлагает организовывать высокие жанры путем соединения высокого и среднего штиля, низкие — низкого и среднего, ну а в «средних» жанрах — придерживаться только среднего штиля, избегая крайностей. При этом сам он средними жанрами типа элегии не занимался, а всю систему средних жанров и среднего слога начинает разрабатывать Сумароков и поэты его школы.

Для конца XVIII века, когда начинают писать Карамзин и Шишков, это все — живое, недавнее прошлое. Живо противопоставление установок, с одной стороны, на высокое и низкое и их значимый контраст, как у Ломоносова, а с другой стороны — на усреднение, нормативность, гладкость и ровность, как у Сумарокова. Вот эти два полюса и становятся ориентирами для новых литературных программ.

Шишков создает программу, которая ему представляется программой ломоносовского типа: предлагает установку на высокие книжные церковнославянизмы, призывает игнорировать те тенденции, которые наблюдаются в разговорном языке, прежде всего открытость к заимствованиям, а с другой стороны, предлагает не чуждаться низкого разговорного языка, он принадлежит русскому народу, ниоткуда извне не пришел и уместен в соответствующих жанрах. Языковая программа Шишкова является пуристической, то есть он намеревается развивать язык на основе русского и церковнославянского корневого фонда, предельно ограничивая заимствования, прежде всего галлицизмы. Такого рода словотворчество снова станет актуальным спустя 100 с лишним лет, когда русские футуристы будут изобретать слова типа «летчик» или «стиховедение».

Карамзин противопоставляет этому, во-первых, установку на разговорный язык своего времени, но не столько на реальный (в реальности образованное общество говорит по-французски), а, скорее, на тот язык, на котором изъяснялись бы русские образованные люди, если бы говорили между собой по-русски. Многим членам «Арзамаса» было проще изъясняться по‑французски (они были русско-французскими билингвами), но в определенных ситуациях они намеренно переходили на русский язык, культивируя русскоязычную дружескую переписку и беседы по-русски на литературные темы.

В отличие от Шишкова, Карамзин не пурист, он принимает и вводит в оборот французские лексические заимствования. Кроме того, он культивирует семантические кальки, когда русским и даже церковнославянским словам присваиваются значения, которых у них раньше не было, зато такие значения имелись у слов с аналогичной структурой во французском языке. Многие из этих слов прижились, и мы уже давно не ощущаем их как кальки, например слово «внимательный» (франц. attentif). Если Шишков — «славеноросс» (как его называли антагонисты современники), то Карамзин — европеизатор, его главный журнал недаром будет называться «Вестником Европы». Карамзин и старшие карамзинисты, среди которых главная фигура — это поэт и баснописец Иван Иванович Дмитриев, культивируют средние жанры, как бы продолжая линию Сумарокова.

Все это очень актуально в 1800–10-е годы — для молодого Пушкина, его сверстников и чуть более старших товарищей важен выбор между этими направлениями. Поэтому мы говорим и о воспроизведении этой антитезы в следующем поколении, о младоархаистах и младокарамзинистах. Среди младоархаистов были писатели постарше, например Катенин или Грибоедов, и помладше, например Кюхельбекер; и у младокарамзинистов то же: более старшие — Жуковский и Батюшков, младшие — Пушкин, Дельвиг или Баратынский.

Противопоставление шишковистов и карамзинистов вслед за Тыняновым описывается как противопоставление «архаистов» и «новаторов», но с большей степенью условности. Хотя одна программа (шишковская) действительно была декларативно ориентирована на прошлое, а вторая (карамзинская) — на настоящее и на будущее, на деле и традиционного, и инновационного хватало в обеих программах. Да и сам Тынянов, как известно, хотел назвать свою книгу не «Архаисты и новаторы», а через дефис — «Архаисты-новаторы».

— Как противоборствовали шишковисты и карамзинисты?

— Важно, что у шишковистов было литературное общество — «Беседа любителей русского слова», основанное в 1811 году. Оно собиралось дома у мэтра — Державина, который, конечно, был для «Беседы» фигурой символической, ведь его поэтика совсем не похожа на поэтику Шишкова или Ломоносова. Беседчики проводили регулярные чтения и печатали периодическое издание, которое так и называлось: «Чтения в „Беседе любителей русского слова“». В 1813 году Шишков становится президентом Российской академии, членом которой он был еще с 1796 года и которая была устроена по образцу Французской академии. Ее главная задача — составление академического словаря, в котором ярко прослеживаются установки на языковой пуризм (почти полное отсутствие европеизмов) и равноправие русской и церковнославянской лексики. Возникает прочная ассоциация между «Беседой» и Академией. Словом, это серьезное литературное общество с серьезными задачами.

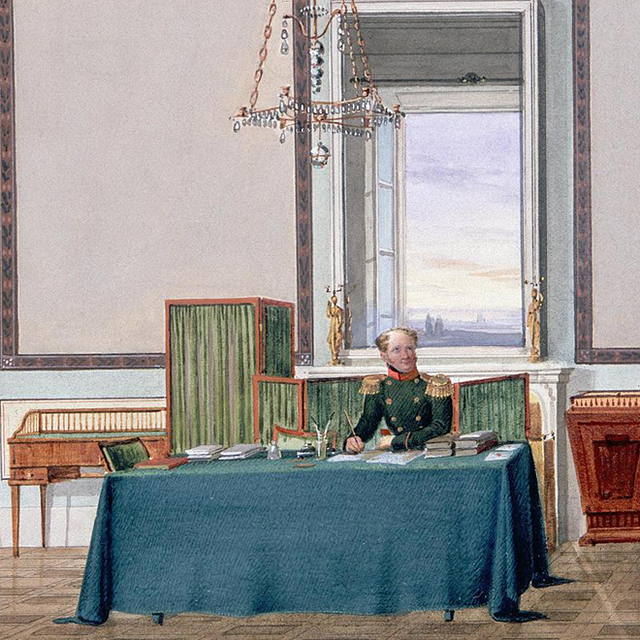

А что происходит у карамзинистов? Карамзин ведет активную альманашную и журнальную деятельность в 1790-е годы и в начале 1800-х. Затем к ней подключается младшее поколение, в частности Жуковский. Но в 1803-м Карамзин становится придворным историографом, фактически отходит от литературной и журнальной деятельности, посвятив себя работе над «Историей государства Российского», и для младокарамзинистов остается лишь символом, как Державин для шишковистов. А вот литературного общества ни у старших, ни у младших карамзинистов не было.

Но в 1815 году происходит взрыв: в театре ставится пьеса Шаховского «Липецкие воды». Шаховской, как архаист и член «Беседы», реализовывал не высокую (церковнославянскую) линию, а низкую — комическую. Он вывел Жуковского в образе поэта Фиалкина в пьесе, на премьере которой присутствовали все младокарамзинисты и сам Жуковский сидел в первых рядах. «Можно представить себе удивление и гнев… друзей», — вспоминал впоследствии арзамасец Вигель. Это событие было воспринято как объявление войны и послужило катализатором для образования «Арзамаса».

— Какую деятельность вел «Арзамас»?

— Подобно «Беседе», «Арзамас» проводил литературные собрания. Но «Арзамас» стал воспринимать себя как противоположность «Беседы» и строить себя, так сказать, апофатически как анти-«Беседа». Если «Беседа» была официальным обществом, на открытии которого, между прочим, присутствовали министры, члены Госсовета и сенаторы, то «Арзамас» подавал себя как общество несерьезное и неофициальное. Если «Беседа» была обществом предельно серьезным и относилась к литературе как к миссии, то «Арзамас» был обществом пародийным, в котором к литературе относились как к игре.

«Арзамас» конструировал себя как зеркальное отражение «Беседы», и эта стратегия нашла выражение в любопытной практике: члены «Арзамаса» сочиняли хвалебные речи «покойным» беседчикам. «Беседа» ассоциировалась с Российской академией, а та — с Французской, в которой членство пожизненное и нового академика могут выбрать только после смерти его предшественника, причем новый академик обязан прочесть речь в память о покойном. Поскольку карамзинисты объявили все шишковистское направление мертворожденным, они, вступая в «Арзамас» и не имея умерших предшественников, читали надгробные речи «живым покойникам» — беседчикам.

— Что противостояние «Арзамаса» и «Беседы» дало литературе?

— Сама по себе полемика «Беседы» и «Арзамаса» осталась не столько частью литературы, сколько частью литературного быта: читать арзамасские пародийные протоколы как живую литературу сейчас вряд ли кто будет. Однако литературную продукцию арзамасцев мы читаем как классику, прежде всего стихи Жуковского, Батюшкова и Пушкина.

С другой стороны, и в наследии писателей шишковистской ориентации было немало интересного и немало произведений, ставших классикой. Одним из членов «Беседы» был Иван Андреевич Крылов, который в 1800–10-е годы радикально обновляет жанр басни, реализуя установку на русский разговорный язык, очищенный от иноязычного влияния. Для младокарамзинистов эта позиция была неприемлема: Вяземский долго считал, что басни Крылова значительно уступают басням Ивана Дмитриева, которые написаны чистым русским языком и ровным средним стилем. Пушкин с Вяземским не соглашался.

Ближайшим другом арзамасца Батюшкова на протяжении всей его жизни был Николай Иванович Гнедич, ставший классиком русской литературы благодаря своему переводу «Илиады». Гнедич переводил «Илиаду» вовсе не по‑карамзинистски, и в «Беседу» тоже он хаживал, над чем Батюшков иронизировал. Эстетика Гнедича — это неоэллинизм, который во многих отношениях созвучен романтизму своей установкой на аутентичное воспроизведение предыдущих эпох. А вот язык и стиль гнедичевского перевода — это идеальное воплощение шишковистской программы. Язык Гомера, в котором перемешаны слова и конструкции из разных древнегреческих диалектов, Гнедич воспроизвел, сконструировав совершенно новый поэтический язык, где высокие славянизмы совмещаются с диалектизмами и бытовыми русизмами.

Подобно тому, как разница стилистических установок не мешала Гнедичу дружить с Батюшковым и издавать Пушкина, она не мешала арзамасцу Пушкину дружить и одновременно спорить с младоархаистом Кюхельбекером. В статье «Архаисты и Пушкин» Тынянов называет Кюхельбекера учеником Грибоедова и соратником Катенина. Кюхельбекер ориентировался на высокую оду и на высокий стиль с активным использованием церковнославянского языка (Пушкин возражал, и эта полемика выплеснулась на страницы «Евгения Онегина» Юрий Тынянов считал Кюхельбекера прототипом Ленского: «В Ленском, „Поэте“ по пушкинскому плану-оглавлению „Онегина“, была воплощена трактовка поэта, которую проповедовал Кюхельбекер, — высокого поэта; выяснено отношение к ней; сюда вошли некоторые реальные черты Кюхельбекера и, наконец, реальные отношения Пушкина и Кюхельбекера».). Одновременно Кюхельбекер был радикальным романтиком. Для западноевропейских писателей сочетание ультраромантизма с ориентацией на классический одический жанр немыслимо.

Собственно, Пушкин-то как раз и не верил в актуальность противопоставления классицизма и романтизма в России начала XIX века, о чем писал Вяземскому. Романтиками были архаисты Катенин, Грибоедов, Кюхельбекер, а поэзия раннего Вяземского, поэзия раннего Пушкина, поэзия раннего Баратынского — это, конечно, поэзия, ориентированная на французский классицизм XVII и XVIII веков. Но и Пушкин, и Баратынский в 20-е годы пишут романтические поэмы. При этом Грибоедов-драматург одновременно сотрудничал и с Катениным, и с Вяземским. Но в целом, как отмечает тот же Тынянов, русская «стиховая драма 20-х годов тесно связана с архаистами Шаховским, Катениным, Грибоедовым».

— Как участие в «Арзамасе» и полемика с «Беседой» повлияли на послелицейское творчество Пушкина?

— Поэтика Пушкина — это поэтика синтеза, Пушкин — поэт-завершитель; восприятие его как основоположника и начинателя ретроспективно, оно возникает оттого, что следующие поколения начинают на него ориентироваться. Первым концепцию поэтики Пушкина как синтеза предшествующих поэтик предложил Белинский, который взял гегельянскую триаду «тезис — антитезис — синтез», отождествил ее вслед за Гегелем с триадой «Античность — Средние века — современность» и связал эти три элемента с именами Батюшкова, Жуковского и Пушкина. По Белинскому, поэзия Батюшкова представляет начало античное, пластическое, материальное, поэзия Жуковского — средневековое, бестелесное, духовное, а поэзия Пушкина оказывается их современным синтезом.

Но у Пушкина уже в лицейский период были и другие учителя кроме Батюшкова и Жуковского. Это и Денис Давыдов, это и дядя Пушкина Василий Львович Пушкин с важнейшим протоарзамасским текстом — ироикомической поэмой «Опасный сосед», в которой высоким слогом описывается драка в борделе. У Пушкина произведения такого рода появляются с самого начала — это ироикомическая поэма «Монах», это и обсценная «Тень Баркова» (если мы признаем его авторство), которая представляет собой вторичную перелицовку пародии Батюшкова на Жуковского.

Между прочим, эта батюшковская пародия (она называется «Певец в „Беседе любителей русского слова“», или «Певец (Певцы) в „Беседе славянороссов“») — главное произведение младокарамзинистов, направленное против архаистов. Стихотворение Батюшкова является одновременно сатирой на «Беседу» и пародией на самое известное произведение Жуковского 1812 года — «Певец во стане русских воинов», которое тогда все знали наизусть. Объектом насмешек у Батюшкова становится не стилистика Жуковского, а беседчики, которые выступают там в качестве комических персонажей. По стилю и жанру стихотворение представляет собой бурлескную перелицовку (травестию) высокого образца. Таким образом, главное сатирическое антишишковистское произведение написано в стиле, который трудно назвать специфически карамзинистским.

После Тынянова Пушкина продолжают описывать как синтез, но представляют его уже как синтез младоархаизма и карамзинизма (такой подход вслед за Тыняновым разрабатывали, например, Юрий Лотман и Борис Успенский в статье «Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры»). Пушкин, который начинает вместе с младокарамзинистами и который спорит с Кюхельбекером, одновременно попадает под обаяние архаизма и младоархаизма. Он учится у Катенина и обращается к нему с диогеновскими словами «побей, но выучи»; он симпатизирует поэзии Семена Боброва, которую старшие арзамасцы высмеивали. Он, правда, все-таки еще не воспринимает всерьез «русского Юнга» — Сергея Ширинского-Шихматова, потому что английская метафизическая поэтика чужда тогдашнему русскому духу (или русскому уху); Пушкин увлекся английской поэзией только в последние годы своей жизни. С полной мощью английская метафизическая струя ворвется в русскую поэзию только начиная с Иосифа Бродского, и теперь, после Бродского, нам, конечно, непонятно, как это современники не понимали Ширинского-Шихматова.

Итак, Пушкин в своем творчестве соединяет установки карамзинистские и установки младоархаистские. В одних жанрах, например в элегиях, у него доминирует установка карамзинистская, в других, например в подражаниях Библии и Корану, — установка архаистская, а «Евгений Онегин», написанный живым русским языком с вкраплениями заимствованных и даже иностранных слов, одновременно допускает и высокую риторику, и бытовое просторечие. Пушкин свободно соединяет высокое и низкое, лишая это соединение обязательной комической функции, а самое главное — снимает ярлыки высокого и низкого с конкретных поэтических элементов: в его стилистической системе все гибко, подвижно, ситуативно-функционально, высокое может функционировать как низкое и наоборот.

С другой стороны, у Пушкина, несомненно, проявляется установка на культивирование средних стилей. Он не замыкается на поэзии, а ищет выходы в прозу, думает о путях создания языка художественной прозы, языка журналистики, языка политического, в перспективе — философского. Вспомним, кстати, что новый политический и юридический язык Александровской эпохи выработали именно члены «Арзамаса», о чем очень интересную книгу написала Мария Майофис.

— Можно ли сказать, что «Арзамас» победил «Беседу»?

— Ну, видимо, нет. Если Пушкин — это синтез «Арзамаса», младокарамзинизма, с одной стороны, и архаизма или, скорее, младоархаизма, с другой, то, во-первых, оказывается, что это противопоставление в пушкинской поэтике снято, то есть поэт не принадлежит ни одной, ни другой противоборствующей стороне, и, более того, сами основания для противопоставления сняты. В этом смысле оба лагеря и выиграли, и оба проиграли.

Дальнейшее движение русской поэзии определялось совершенно другим колебанием: не между поэтикой «Арзамаса» и поэтикой «Беседы», а между поэтикой Пушкина и поэтикой Лермонтова. Они противопоставлены совершенно иначе: пушкинской поэзии, при всей ее сложной семантической организации, свойственен легкий язык и прозрачный синтаксис. А поэзия Лермонтова, как показал тот же Эйхенбаум, устроена по-другому: синтаксис запутан, материальное значение слов отодвигается на задний план, и на первый план выходит бьющая через край эмоция.

— Что было бы, если бы не было пушкинского синтеза?

— Поэтика карамзинистов и беседчиков, наверное, ощущалась бы нами так же живо, как до сих пор ощущается поэтика Пушкина и Лермонтова. На одном полюсе ярко ощущался бы Дмитриев с его ровным, гладким стилем, на другом — Крылов в баснях и Ширинский-Шихматов в философской поэзии. Пушкинский стиль отчасти вобрал в себя эти стили, а отчасти лишил их актуальности. Кто сегодня читает Дмитриева? Да и Шихматова будут читать немногие. Что значат эти поэты для современного среднего культурного читателя? Ничего иль очень мало. Даже Крылов является здесь исключением только на первый взгляд. Его достижения ограничились с точки зрения последующего культурного развития лишь одним жанром — а работал он во многих. Недаром же сопоставлением имен Пушкина и Крылова можно продемонстрировать, чем отличается «великий поэт» от «великого баснописца».

Игорь Пильщиков — доктор филологических наук, специалист по русской поэзии пушкинской эпохи.

Мария Майофис о политике «Арзамаса»

— «Арзамас» — какое это общество?

— На протяжении как минимум полутора веков исследователи по-разному отвечали на вопрос, чем был «Арзамас». Одни говорили, что это было чисто дружеское общество, где люди, обладавшие «живыми инстинктами свободы», искренне веселились: например, так писал Павел Анненков в середине XIX века. Другие (Максим Гиллельсон, Вадим Вацуро в работах 1960–80-х) — что это было литературное общество, противостоявшее «Беседе любителей русского слова», и что это общество полностью вписано в контекст литературных полемик 1800–10-х годов. Тем не менее в рамках этой второй точки зрения дружеские связи тоже не сбрасывались со счетов, исследователи подчеркивали, что в «Арзамасе» начали складываться те отношения, которые в полной мере проявились позднее в «пушкинском братстве» — у тех писателей, которые составили во второй половине 1820-х — в 1830-е близкий круг общения Александра Сергеевича Пушкина: Василий Андреевич Жуковский, Петр Андреевич Вяземский, Александр Иванович Тургенев.

Есть еще один взгляд на «Арзамас». Некоторые историки, например Андрей Шебунин, говорили: посмотрите, сколько в нем состояло государственных чиновников достаточно высокого ранга, что им делать в чисто литературном обществе? Значит, для «Арзамаса» были важнее политические цели.

Когда я сама стала заниматься «Арзамасом», я поняла, что меня ни один из этих ответов не удовлетворяет полностью, и я попыталась ответить себе на вопрос: как в «Арзамасе» сопрягались политика и литература? Если это было общество и политическое, и литературное одновременно, то как там могли находить общий язык поэты и писатели, скажем Батюшков и Жуковский, с людьми, которые не считали литературу своим первостепенным занятием, такими как Дмитрий Васильевич Дашков, или Дмитрий Николаевич Блудов, или уж совсем мало писавший Петр Иванович Полетика?

Я предположила, что общим у них было само ощущение ключевой точки, когда образовался «Арзамас», — осени-зимы 1815–1816 годов, когда главы трех европейских монархий — России, Пруссии и Австро-Венгрии — заключили Священный союз. Это ощущение, мало известное нам теперь, но, может быть, памятное кому-то по общественной атмосфере первых месяцев после августовского путча 1991 года. Многим образованным людям, особенно тем, кто имел возможность оказывать влияние на решения первых лиц государства, казалось, что вся страна и они сами находятся накануне великих свершений во всех сферах — прежде всего, конечно, политической.

Это ощущение эпохи, когда и Российскому государству, и европейскому политическому сообществу могут пригодиться самые разные образованные люди — от дипломатов, каковыми были Блудов и Полетика, до первого поэта государства, на место которого тогда претендовал Жуковский. Эту эпоху они ждали и предвкушали. «Когда заживем и мы по-братски: и душа в душу, и рука в руку? Я вздыхаю и тоскую по будущему. Увижу ли я его и увижу ли, как желаю?» Это Вяземский пишет Александру Тургеневу в октябре 1813 года. Объединяясь в литературно-политическое общество, они хотели показать, что мастерски владеют пером — во всех жанрах, не только в строго литературных, что они могут поэтому помочь сформулировать, как сказали бы сегодня, актуальную политическую повестку, что они изобретательны, остроумны, образованны и на них можно опираться как по отдельности, так и вместе.

В дальнейшем ситуация менялась. Никаких определенных реформ в 1816–1817 годах не последовало, и арзамасцы стали думать, что могут делать что-то и сами, не дожидаясь распоряжения сверху. И возник проект арзамасского журнала, через который они хотели влиять на общество уже самостоятельно. Мы знаем, что арзамасский журнал так и не состоялся, но то, что в 1817 году члены общества вплотную подошли к планированию конкретных номеров и их разделов, говорит о том, что просто сидеть в ожидании высочайших инициатив, демонстрируя огромный интеллектуальный потенциал для их реализации, арзамасцам в этот момент было уже мало.

— Каких взглядов придерживались арзамасцы?

— Внутри «Арзамаса» единства взглядов не было, но общая основа их культурно-политического мировоззрения — это взгляд на Россию как на часть Европы. И русский язык, и литература должны были, по их мнению, развиваться в европейском контексте. А Российское государство должно идти вместе с европейскими в едином поступательном движении к мирному сосуществованию европейских народов (вопрос мира после Наполеоновских войн был главным). Кроме того, впредь государства должны избегать внутренних потрясений, которые были уготованы Франции в конце XVIII — начале XIX века, а значит, нужно реформировать и внутреннюю политику. Арзамасцы склонялись в основном к умеренному конституционализму примерно по той модели, которая была введена во Франции после Реставрации.

Разные члены «Арзамаса» пришли к таким взглядам во многом независимо, но одним из важных их источников был трактат Иммануила Канта «К вечному миру» 1795 года, ставший особенно актуальным после начала войны 1812 года и европейских походов русской армии — когда стало понятно, что после победы над Наполеоном понадобится переустройство Европы на принципиально новых началах. Уварову, Жуковскому, Вяземскому, многим другим будущим участникам «Арзамаса» этот период виделся как начало эпохи новой, нравственной политики.

— С кем коммуницировал и для кого работал «Арзамас» как политический кружок?

— Во-первых, надо упомянуть связь протоарзамасского круга 1813–1814 годов со двором вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Здесь связующими звеньями стали Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий и сам Сергей Семенович Уваров, который кроме высокой должности попечителя Санкт‑Петербургского учебного округа имел еще и высокий придворный чин. Также одним высокопоставленным политическим патроном «Арзамаса» был поначалу Александр Николаевич Голицын, который тогда же, в начале 1816 года, возглавил Министерство просвещения, которое стало потом, через год, Министерством духовных дел и народного просвещения. В очень тесном контакте с Голицыным работали одновременно Сергей Семенович Уваров и Александр Иванович Тургенев. Тургенев был связан с Голицыным не только по каналам министерства, где заведовал с 1817 года Департаментом духовных дел, но и по линии Библейского общества, где Голицын был президентом, а Тургенев — бессменным секретарем. Впоследствии отношение многих арзамасцев к голицынскому министерству и Библейскому обществу стало совсем не таким уж радужным, но для начального периода существования общества эта связь была очень важна.

Еще один круг — это круг Министерства иностранных дел и прежде всего статс-секретаря по иностранным делам Иоанна Антоновича Каподистрии, правой рукой которого был Дмитрий Николаевич Блудов, а левой — Дмитрий Петрович Северин. Петр Иванович Полетика тоже был очень близок к Каподистрии в пору своего краткого пребывания в Петербурге (и в «Арзамасе») в 1816 году. А сам Каподистрия был принят в почетные арзамасцы. Уже имен Каподистрии и Голицына достаточно, чтобы понять, во‑первых, что это ключевые политические игроки того времени, а во-вторых, что в тот момент политическими покровителями и одновременно ориентирами для «Арзамаса» были деятели из умеренно-либерального крыла приближенных Александра I.

Эти высокие политические связи часто эксплуатировались на пользу «Арзамасу». Отдельный сюжет — про то, как арзамасцы-литераторы, нигде не состоявшие на службе, оказались все-таки пристроены к месту с помощью своих друзей по «Арзамасу» и их высоких покровителей: Жуковский стал учителем русского языка у великой княгини Александры Федоровны, Батюшков получил назначение в дипломатическую миссию в Неаполь, Вяземский — в Польшу.

— Кто был литературным противником «Арзамаса» — мы знаем. А кому они противопоставляли себя политически?

— Дело в том, что «Беседа» и Александр Шишков ассоциировались со вполне значимыми политическими силами. Все языковые и литературные позиции Шишкова имели очень четкие политические проекции, и все это прекрасно понимали. И это было противостояние не только литературное и культурное, но и политическое.

Не будем забывать, что в 1812 году Шишков является государственным секретарем, он писал императорские манифесты в период Отечественной войны и сменил на этом посту более либерального и, наверное, намного более симпатичного арзамасцам Сперанского. Многие ключевые персонажи «Беседы» в период, когда император Александр I находился на театре военных действий и отсутствовал в Петербурге, пытались в жесткой конкуренции с будущими деятелями «Арзамаса» добиться внимания и расположения его матери — вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Шишков активно противостоял идее начала европейской кампании. Он считал, что, выгнав Наполеона из России, нужно просто запереть границы и не вторгаться на европейскую территорию, так как это чревато опасными для России последствиями. Об этом есть целая глава в книге Андрея Зорина «Кормя двуглавого орла…».

В своей первопроходческой статье 1996 года, которая называется «Новый Арзамас — Новый Иерусалим», Олег Анатольевич Проскурин убедительно показал, что вся библейская и богослужебная метафорика в арзамасских речах и протоколах, невзирая на сатирическую направленность и иронический тон, использовалась совершенно серьезно. Проскурин описал противостояние «Арзамаса» и «Беседы» как противостояние общества, которое считало себя истинной церковью, обществу, которое представляло, с точки зрения арзамасцев, церковь ложную. Богохульство и богоборчество Шишкова состояло в том, что он ставил на место Бога мифологизированное Отечество — и именно ему предлагал поклоняться. А тот язык, который Шишков хотел сделать языком русской литературы и который называл «славенороссийским», он считал наиболее близким к языку, на котором Бог общается с человеком. Я добавлю: очень важно, что это происходило в месяцы, когда был создан Священный союз и подписан акт Священного союза, в котором три европейских государя, в том числе и российский, объявляли себя своего рода протоцерковью. «Беседа» посягала на то, чтобы определять, каким образом должна развиваться литература, культура, язык — и политика тоже.

Шишков вообще считал, что выполняет важнейшую духовную миссию, что на него нисходят высшие откровения. И в этом смысле он полагал себя вправе диктовать государю и обществу, что надлежит делать. Оспорить у него это право и было задачей «Арзамаса». Все литературные пародии арзамасцев, все изобретенные ими стилистические средства пародирования и сатиры имели непосредственный политический выход: если мы им отказываем в праве быть носителями образцового языка и стандартов литературы, то мы отказываем им и в приоритете в политической области.

— Кого бы вы назвали главными действующими лицами «Арзамаса»?

— В разные периоды деятельности общества это было по-разному, но, конечно, центральной фигурой в любом случае был Жуковский. Совершенно прав Филипп Вигель, который в своих мемуарах писал, что Уваров, создавая «Арзамас», хотел сделать драгоценную корону, в которую, как алмаз, вставить Жуковского. Роль Жуковского в выработке арзамасского ритуала, в составлении протоколов, в программе арзамасского журнала действительно велика. Не забудем и о том, что Жуковский был едва ли не главной (хотя и не единственной) мишенью в комедии Шаховского «Липецкие воды», первое представление которой вызвало скандал в придворных кругах и дало начало «Арзамасу».

Далее я бы называла тех, без кого «Арзамас» не начался бы и не состоялся. Это Дмитрий Николаевич Блудов, который сменял Жуковского в роли секретаря, когда Жуковский уезжал, и Сергей Семенович Уваров, которому, собственно, принадлежала идея создания «Арзамаса»: как мы знаем из мемуаров Вигеля, 14 октября 1815 года, разослав предварительно приглашения, он собрал всех у себя дома, прочитал речь (текст ее, к сожалению, не сохранился) и предложил составить такое общество.

Далее я назвала бы Александра Ивановича Тургенева — человека, от которого в арзамасских текстах осталось довольно мало следов: он произнес меньше всех официальных, запротоколированных речей. Тем не менее Тургенев был для арзамасцев и эстетическим, и этическим арбитром: он был членом Дружеского литературного общества — маленькой и очень юной по составу участников литературной группы начала 1800-х, к которой многие арзамасцы возводили свою генеалогию. С другой стороны, Тургенев был связан с высшими сферами государственного управления.

Дальше уже можно варьировать. Я бы назвала и Дмитрия Васильевича Дашкова, неустанного литературного полемиста начала 1810-х, который предложил еще в начале 1812 года саму форму «мнимой похвалы» в адрес «Беседы» и ее почтенных членов и придумал серию так и не воплотившихся в реальность литературных собраний, в которых бы преподавался курс «дурной словесности», то есть сатирически высмеивались бы авторы «Беседы». В арзамасскую пору Дашков произнес несколько ярких, запоминающихся речей, читал на заседаниях свои переводы из «Парамифий» Гердера и перевод французской сказки о собаке Баркуф.

Московские арзамасцы — Петр Андреевич Вяземский и Василий Львович Пушкин — участвовали в деятельности «Арзамаса» более эпизодически в силу того, что бывали в Петербурге только наездами. Тем не менее московское крыло «Арзамаса», возможно, недооценено, поскольку мы знаем, что Вяземскому и Пушкину присылали в Москву копии арзамасских протоколов и именно им «Арзамас» обязан своей московской славой. А когда они все-таки появлялись в Петербурге, то становились участниками очень ярких арзамасских затей, как, например, прием Василия Львовича в «Арзамасское общество», который с сегодняшней точки зрения можно было бы вполне квалифицировать как перформанс, или, наоборот, сделанный ему заочно выговор и шутливые порицания за «дорожные стихи» — буриме, написанные по дороге из Петербурга, с арзамасских заседаний, в Москву. В 1816 году к «московскому» «Арзамасу» присоединялись Константин Николаевич Батюшков и Дмитрий Васильевич Дашков.

— С чем связан конец деятельности «Арзамаса»?

— Я думаю, что здесь было несколько причин. Первая и очевидная — арзамасцы разъехались. Блудову и Дашкову традиционно в истории «Арзамаса» отводили довольно маргинальное место, но то, что именно в связи с их отъездом деятельность стала гораздо менее энергичной, а затем и вовсе пресеклась, косвенно указывает на их весомый вклад в деятельность общества. Вяземский уехал служить в Варшаву, Жуковский был все больше занят со своей царственной ученицей, уехал в Италию Батюшков, впрочем очень уж много в «Арзамасе» и не участвовавший. Все более был занят государственными делами Уваров, потому что, помимо обязанностей попечителя в Санкт‑Петербургском учебном округе, он стал в 1818 году президентом Академии наук и активно занимался преобразованиями в Санкт‑Петербургском педагогическом институте, который в 1819 году даст начало Петербургскому университету. Можно сказать, что служба съела досуг. Есть глухие свидетельства, что Блудов пытался, вернувшись из Англии в начале 1820-х годов, возобновить «Арзамас», но у него ничего не получилось в новой политической ситуации.

Другая причина, которая приходила в голову многим исследователям, — у арзамасцев не было достаточно политической и эстетической воли для продолжения совместной деятельности, и, как только появились новые обязанности, та небольшая воля, которая была, иссякла.

Третье предположение связано с тем, что, поскольку никакой так называемой положительной программы у «Арзамаса» не было, им нечего было реализовывать, и поэтому общество и распалось: долго шутками жить не будешь.

Ко всем этим версиям я добавила бы и свою собственную: все арзамасцы очень ждали от конца 1818 года начала активных реформ — особенно после мартовской варшавской речи императора при даровании Польше конституции. Я думаю, что в ожидании коренных изменений в жизни государства в «Арзамас» в 1817 году вступили будущие декабристы — Михаил Орлов, Николай Тургенев и Никита Муравьев, люди достаточно далекие от литературы. Но император, как известно, на реформы не решился, а значит, консолидация и совместная деятельность тоже перестали быть актуальными.

— Как вышло, что спустя годы арзамасцы так кардинально разошлись во взглядах?

— Для меня этот вопрос был центральным. Конечно, серьезным водоразделом стало декабристское восстание, когда двое арзамасцев «последнего призыва» — Михаил Орлов и Никита Муравьев — были арестованы, а третий, Николай Тургенев, отказался вернуться в Россию из-за границы. Дмитрий Николаевич Блудов соглашается редактировать «Донесение следственной комиссии», и это неизбежно приводит к разрыву его отношений и с Николаем, и с Александром Тургеневыми. В 1832 году Сергей Семенович Уваров становится товарищем министра, а в 1833 году — министром народного просвещения, и начинается новая эпоха в истории российской печати и образования, где имя Уварова часто рисуется весьма мрачными красками. История его взаимоотношений с Пушкиным хорошо известна В 1830-е годы Пушкин и Уваров откровенно не выносили друг друга: Уваров цензурировал поэта, а тот в ответ написал на него эпиграмму «В Академии наук» и сатирическую оду «На выздоровление Лукулла»..

Биографические траектории многих бывших арзамасцев как будто бы выглядят так, что за «свободолюбивыми» и «либеральными» увлечениями молодости последовал сугубый консерватизм периода николаевского царствования. Часто цитируют мемуары Николая Ивановича Греча, сказавшего об Уварове, что за свою речь 1818 года Речь при открытии кафедр истории и восточной словесности при Санкт-Петербургском университете. Уваров впоследствии сам себя приказал бы высечь. Однако из недавних публикаций Михаила Велижева мы знаем, что еще в 1828–1829 годах Уваров в своих франкоязычных «Этюдах о России», адресованных непосредственно императору Николаю, настаивал на масштабных внутриполитических реформах, осуществляемых, правда, сверху, без изменения существующего строя, без введения конституции. То есть если посмотреть на «Арзамас» не как на оппозиционную, а как на проправительственную организацию, то мы не увидим такого уж разительного контраста.

Второй момент — это смена оценки текущей ситуации. Для формулирования задачи культурного деятеля в постнаполеоновскую эпоху была очень важна оценка исторического момента (1814–1818 годы) как переломного. Арзамасцы в эти годы считали, что каждый образованный человек должен споспешествовать правительству в политических и культурных преобразованиях и к тому же что-то делать и сам. После восшествия на престол нового императора, восстания декабристов и Французской революции 1830 года многие бывшие члены «Арзамасского общества» представляли себе сферу должного иначе. В 1830-е годы многие арзамасцы отходят от космополитической позиции 1810-х, потому что уже иначе оценивают текущий момент, не видят в современности никаких благоприятных признаков, позволяющих произвести то, что мы сегодня назвали бы всеевропейской интеграцией, и в гораздо большей степени опираются на идеи национализма. Но это совсем не тот национализм, каким он представал в интерпретации Александра Семеновича Шишкова.

Другой вопрос — насколько космополитический проект второй половины 1810‑х годов противоположен тому проекту, который, скажем, Уваров сформулировал в триаде «Православие, самодержавие, народность» или, например, Вяземский в своих сочинениях 1840-х годов. Мне кажется, что дистанция может быть не так велика, как нам кажется. Мы привыкли противопоставлять космополитическое и националистическое как совершенно полярные вещи, но космополитизм 1810-х — это не культурный универсализм. Это идеология, подразумевающая, что в национальных культурах есть различия и это своеобразие невозможно ни изжить, ни уничтожить, ни преодолеть и что разные национальные культуры должны мирно друг с другом сосуществовать. В этом смысле переход от космополитизма к национализму — это не переход от отрицания национальных различий к их постулированию, а переход от идеи трансляции чужого к идее контроля над этим заимствованием.

— Если предположить, что кто-то из главных арзамасцев уже в николаевское время оглянется на свою предыдущую жизнь, он будет вспоминать «Арзамас» как важную часть жизни или, скорее, как случайный эпизод?

— Первое воспоминание об «Арзамасе», как известно, опубликовал не кто иной, как Сергей Семенович Уваров, при этом в очень характерный момент. Он уже вышел в отставку с поста министра народного просвещения, не согласившись с николаевской антиуниверситетской политикой времен «мрачного семилетия» «Мрачное семилетие» — период политической реакции в России, спровоцированный Французской революцией 1848 года и завершившийся со смертью Николая I в 1855 году. И вот он печатает в «Современнике» воспоминания об «Арзамасе», начав их с описания юбилея Дмитрия Николаевича Блудова и назвав его арзамасским именем (Кассандра), а потом уже переходит к описанию более широкой историко-литературной картины, в которую включает и кружок Алексея Николаевича Оленина Алексей Оленин (1763–1843) — российский государственный деятель, историк, директор Императорской публичной библиотеки и президент Академии художеств. На дружеских встречах у Оленина собирались выдающиеся художники и литераторы начала XIX века., и даже «Беседу». Именно в момент, когда Уваров-министр оказывается не у дел, ему кажется важным протянуть руку тем людям, с которыми когда-то его связывала молодость, и показать, что многие достижения николаевского царствования (в том числе и деятельность бывших арзамасцев на высоких государственных постах) были следствиями работы, связей, опыта, который был приобретен в «Арзамасе». Я думаю, что совместная литературная и общественная деятельность в «Арзамасе» была важна и для других участников общества — Блудова, Жуковского, Вяземского.

Была она важна для тех, кто не успел поучаствовать в «Арзамасе», но внимательно следил за его деятельностью и смотрел на него снизу вверх, с большим интересом и завистью, кто на протяжении всей своей творческой биографии переосмыслял, трансформировал арзамасские идеи, полемизировал с ними. Кроме Александра Пушкина Как убедительно показал Олег Анатольевич Проскурин, Пушкин был принят в «Арзамас» на самом последнем его заседании, так что фактически принять участия в деятельности общества не успел. я бы, например, назвала и Вильгельма Кюхельбекера, который начинал с публикаций в газете «Беспристрастный консерватор» — еженедельнике Министерства иностранных дел, который редактировался Уваровым, и Петра Плетнева.

Мария Майофис — историк культуры, старший научный сотрудник ШАГИ РАНХиГС, автор книги «Воззвание к Европе: Литературное общество „Арзамас“ и российский модернизационный проект 1815–1818 годов» (М., 2008).