Мокроступы против фраков: взгляд лингвиста

- Академический словарь

- Варяго-россы

- Вкусоборчество

- Галлоруссы

- Дамы

- Дух и ум

- Ё

- Как говорят

- Корнесловие

- Моды

- Мокроступы

- Нежное и грубое

- Первобытный язык

- Перемена

- Претолковники

- Причастия

- Произношение

- Свойства языка

- Славенороссийский

- Славянофил

- Слово

- Слог

- Употребление

Лингвистическая сторона литературных баталий начала XIX века, так называемая «полемика о старом и новом слоге», бросается в глаза всем читающим арзамасские и околоарзамасские тексты. Исторические победители — те, на стороне которых оказался лицеист Сверчок, — издеваются над своими оппонентами, «староверами», «гасильниками», пишущими вместо нормальных русских слов всякие абие и аще и с псалтырями наперевес изгоняющими из языка любые заимствования. Читатель «Евгения Онегина» помнит пародийное извинение перед вождем «Беседы любителей русского слова» адмиралом Шишковым за выражение comme il faut: «Шишков, прости, не знаю, как перевести». Это имя всегда вспоминают, когда объясняют лингвистический термин «пуризм». Многие слышали, что адмирал Шишков предлагал назвать калоши «мокроступами» (это слово довольно рано и уверенно вошло в русский язык, пусть и как шуточное), а кто-то знает и целую пародийную фразу на «шишковском языке»: «Хорошилище идет по гульбищу из позорища на ристалище» (есть варианты) — то есть якобы «Франт идет по бульвару из театра в цирк». Хорошо, хоть эту фразу не приписывают самому Шишкову, но даже и авторство его современников сомнительно: в те времена приезжий цирк (да и бега, и другие «ристалища») был довольно редким зрелищем.

Как обычно бывает в таких случаях, история полемики существенно обросла мифами. Интересующая нас дискуссия приходится на первую четверть XIX века — царствование Александра I, эпоху войн с Наполеоном и осторожных реформ. Почему русское общество, которому было чем заняться, так интересовали лингвистические споры? Полемика вокруг слога была поздним отголоском общеевропейского, прежде всего французского, эстетического «спора о древних и новых», в котором вопросы языка играли отнюдь не первостепенную роль. Разумеется, это могло быть замещением спора политического, в то время по цензурным условиям невозможного. Но не только. Как отмечают Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский, начиная с Петра русское правительство проводило активную языковую политику. Петр наводняет язык заимствованиями, дает стилистические указания чиновникам и лично создает знакомый нам русский гражданский алфавит. Екатерина приказывает собрать словари всех языков России (едва ли не первый государственный проект полевой лингвистики в мире), пишет Фридриху Великому (по-французски), что русский язык богаче немецкого, а Павел вместо «обозреть» велит говорить «осмотреть», а вместо «выполнить» — «исполнить»: так ему больше нравилось.

Весь XVIII век Россия переживала активную перестройку языковой ситуации: «высокий» церковнославянский язык все сильнее ограничивался сферой собственно богослужения, литературный язык приблизился к «низкому» русскому, общественная и культурная элита стала массово владеть иностранными языками, отчасти перенявшими функцию «высокого» регистра. Так что образованная Россия привыкла смотреть на русский язык как на дело национальной важности. Говорила ли при этом она на нем реально, не так важно. Публицист и литератор Андрей Кайсаров писал: «Мы рассуждаем по-немецки, мы шутим по-французски, а по-русски только молимся Богу или браним наших служителей».

Главным текстом в полемике стало «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» (1803) Александра Шишкова, члена Российской академии, критика и переводчика; позже он станет президентом Академии, а потом и министром народного просвещения. Лингвистом Шишкова в полном смысле слова назвать сложно: многие его рассуждения о происхождении слов напоминают нам о Задорнове или Фоменко, в лучшем случае о Марре или Хлебникове. В его время уже существовали крупные слависты — Добровский, Востоков, — способные оценить нелепость его этимологий (см. Корнесловие), да и сам Карамзин уже владел научным компаративным методом (см. Первобытный образ языка). Тем не менее у него были меткие замечания, связанные со словообразованием и сочетаемостью слов, кое в чем опередившие эпоху (см. Свойства языка). А его представления о «духе» и «теле» языка перекликаются с мыслями крупных теоретиков Запада — от Гумбольдта до Соссюра, если не Хомского (см. Дух и ум, Употребление). Шишков ценил, переиздавал и дополнял «Рассуждение» вплоть до 1824 года, а также написал много других томов критических и лингвистических сочинений.

Главным оппонентом Шишкова считался (и запомнился таковым потомкам) Николай Карамзин; в идеологическом смысле так оно и было, но от прямой полемики и от упоминания друг друга по имени они обычно уклонялись, хотя выдающиеся теоретические тексты Карамзин тоже писал. В результате автором наиболее запоминающегося «ответа Шишкову» стал блестящий журналист, надменный провокатор и сноб (тогда этого слова еще не было) Петр Макаров, вскоре после выхода своей рецензии на первое издание «Рассуждения» умерший. Это, по тогдашним литературным манерам, не мешало радоваться в полемических сочинениях его смерти, спорить с покойником и ругать его еще долго.

Языковая полемика шишковистов и карамзинистов не сводилась к чистой лингвистике. Это была полемика о мировоззрении, о многих разных вещах — от любви к Родине (см. Галлорусс) до одежды (см. Моды), от феминизма (см. Дамы) до общей эстетики (см. Вкус). И все это было тесно связано с языком: обсуждались (хотя и вперемежку и без привычной нам терминологии) вполне конкретные детали фонетики (Произношение), синтаксиса (Причастия), семантики (Свойство языка), не говоря уже о царице наивного представления о языкознании — лексике (Слово).

У каждого участника дискуссии была своя индивидуальная позиция. Языковая позиция при этом не тождественна литературной (например, член «Беседы» граф Хвостов, объект насмешек арзамасцев, был против языковой программы Шишкова и смеялся пародиям на него; непримиримые загробные противники архаист Бобров и новатор Макаров оба пылко ссылались на авторитет Ломоносова) и уж тем более политической. Советские авторы обычно считали шишковистов «реакционными», а карамзинистов «прогрессивными» и «революционными» (с советской, разумеется, точки зрения). Хотя, например, декабрист Пестель (немец и лютеранин) предлагал славянизировать воинские звания вполне «по-шишковски» (см. Мокроступы), не говоря уже о хорошо известных симпатиях Карамзина к самодержавию или о членстве автора Теории официальной народности Уварова в «Арзамасе».

Кстати, о патриотических немцах-декабристах. В пушкинском обращении «***, прости» (в прижизненных изданиях «Евгения Онегина» имен реальных лиц в тексте не было и не могло быть) ссыльный Вильгельм Кюхельбекер, тоже известный архаист, прочел свое имя и слегка обиделся. Он, скорее всего, ошибался, и Пушкин действительно метил в Шишкова, но понять Вильгельма можно: по тону это больше похоже на обращение к однокласснику, чем к старику-академику.

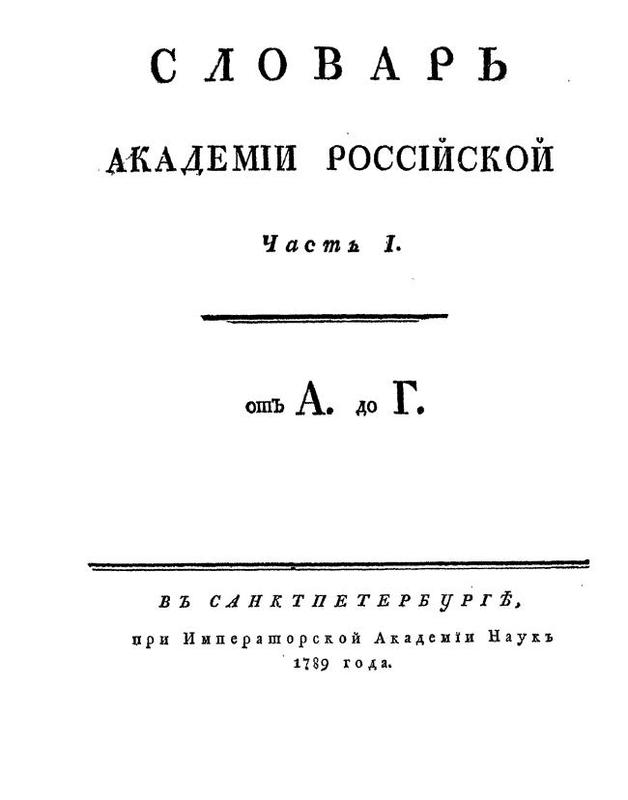

При этом Карамзин ценил труды шишковской Академии по составлению «Словаря Академии Российской», а употребляя в своих стихах славянизмы, аккуратно ссылался на церковные книги. Шишков, в свою очередь, в быту прекрасно говорил по-французски, перевел Лагарпа, а критики находили в его произведениях кальки с французского, в том числе и синтаксические.

Выросла ли мифология вокруг полемики лишь много лет спустя? Нет, ее с упоением создавали уже сами участники. Шишков, собственно, начал с того, что написал письмо самому себе от имени вымышленного «современного писателя», полное галлицизмов, а потом ссылался на него как на реальное (наподобие товарища Сталина, который в работе «Марксизм и вопросы языкознания», отвечая каким-то «учащимся из молодежи», тоже будет разговаривать сам с собой). Далее, за выписки из «сотен книг» карамзинистов адмирал выдает цитаты из одной-единственной книги графомана, не имевшего к Карамзину и его кругу никакого отношения (см. Претолковники). Сам Карамзин был ничуть не хуже: он критиковал одного из своих последователей, переодевшись в 70-летнего старика. А знаменитая дама-критик Анна Безнина, поклонница Карамзина и автор «Журнала для милых», была просто выдумана мужчинами в рамках феминистической программы (см. Дамы).

Попытаемся изложить разные ключевые сюжеты того времени в виде словарика, причем используя в качестве заголовочных статей только лексику того времени.

Академический словарь

В последнем вкусе туалетом

Заняв ваш любопытный взгляд,

Я мог бы пред ученым светом

Здесь описать его наряд;

Конечно б это было смело,

Описывать мое же дело:

Но панталоны, фрак, жилет,

Всех этих слов на русском нет;

А вижу я, винюсь пред вами,

Что уж и так мой бедный слог

Пестреть гораздо б меньше мог

Иноплеменными словами,

Хоть и заглядывал я встарь

В Академический словарь.

К этим знаменитым строкам в первом издании первой главы «Евгения Онегина» Пушкин поместил примечание, впоследствии снятое:

«Нельзя не пожалеть, что наши писатели слишком редко справляются со словарем Российской академии. Он останется вечным памятником попечительной воли Екатерины и просвещенного труда наследников Ломоносова, строгих и верных опекунов языка отечественного. Вот что говорит Карамзин в своей речи: „Академия Российская ознаменовала самое начало бытия своего творением, важнейшим для языка, необходимым для авторов, необходимым для всякого, кто желает предлагать мысли с ясностию, кто желает понимать себя и других. Полный словарь, изданный Академиею, принадлежит к числу тех феноменов, коими Россия удивляет внимательных иноземцев: наша, без сомнения, счастливая судьба во всех отношениях есть какая-то необыкновенная скорость: мы зреем не веками, а десятилетиями. Италия, Франция, Англия, Германия славились уже многими великими писателями, еще не имея словаря: мы имели церковные, духовные книги; имели стихотворцев, писателей, но только одного истинно классического (Ломоносова), и представили систему языка, которая может равняться с знаменитыми творениями Академий Флорентинской и Парижской...“».

Пушкин иронично хвалит при помощи цитаты из Карамзина шишковский проект (речь формально идет еще о первом издании Академического словаря, составленном при княгине Дашковой, впрочем, и из него были исключены «все иностранные слова, введенные без нужды», — новаторство пуристического проекта Шишкова не следует преувеличивать). При этом Пушкин рассчитывает, что читатель помнит полемичное к Шишкову продолжение карамзинской речи (см. Перемена), на что намекает и характерным словом «вкус» (см. Вкусоборчество).

См. также Моды, Слово.

Варяго-россы

Стихи их хоть немного жестки,

Но истинно Варяго-Росски, —

пишет Константин Батюшков о поэтах-архаистах в «Видении на берегах Леты». В этой шуточной кличке, быстро подхваченной карамзинистами (см. Мокроступы) и арзамасцами — замшелая древность шишковцев и чуждость духу народа: они претендуют на то, чтобы быть славено-россами (см. Славенороссийский), а оказываются пришельцами, несущими чуждые исконному славянскому духу слова, чуть ли не скандинавские.

Вкусоборчество

Одним из нелюбимых слов Шишкова было вкус. Вы же знаете, как «дико бесят» многих в наше время сочетания типа вкусные люди или вкусная история? «Вкусно — съешь!» Так вот, и двести лет назад слово «вкус» вызывало такой же протест и с похожими аргументами. В «Рассуждении» разгневанный адмирал посвятил вкусу шесть страниц:

«…Читая Француския книги, начали мы употреблять слово вкус больше по значению их слова goût, нежели по собственным своим понятиям. От сего-то заимствования слов с чужих языков раждается в нашем сия нелепость слога и сей чуждый и странный состав речей… Хотя привычка и делает, что речь сия не кажется нам дикою, однакож в самом деле оная состоит из пустых слов, не заключающих в себе никакой мысли; ибо каким образом можно себе представить, чтоб вкус, то есть чувство языка или рта нашего, пребывало в музыке, или в платье, или в какой иной вещи?»

См. также Свойства языка.

Замечательный поэт-архаист Семен Бобров, автор сатиры «Происшествие в царстве теней, или Судьбина российского языка», ставил под вопрос не только слово, но и вкус вообще как эстетическую категорию:

«Я стараясь очищать его [язык], не только не опроверг оснований Славенскаго языка, но еще в оных, как в органических законах, показал всю необходимость и существенность, и тем положил пределы всякому вводу иноязычных наречий, как примеси чужой крови. Но вы перелезли сии пределы, изказили язык, и сему изкажению дали еще имя: новой вкус, чистое, блестящее сладкое перо, утонченная кисть».

Конечно, большего подарка карамзинистам найти было сложно. Вождь противника ополчается на вкус, отрицает вкус! Адмирал тут же получил кличку «вкусоборца».

Галлоруссы

На протяжении XVIII века Франция была для России, как и для всей Европы, законодательницей самых разных мод, в том числе языковых. Русская сатира успела как следует поиздеваться над несколькими поколениями коверкающей язык модной молодежи. Однако в интересующий нас период во Франции уже произошла революция, ездить туда какое-то время было нельзя, а потом конфликт с новым бонапартистским режимом перерос в несколько войн (1805–1815), в ходе которых они брали Москву, а мы Париж. В этом контексте французские заимствования и кальки приобретают политическую остроту, которой не имели при старом режиме (см. Моды).

Но еще до первых столкновений с Наполеоном Шишков сочинял от лица «современного писателя» текст, изобилующий галлицизмами, и спорил с ним:

«Как можно хвалить грубое и порочить тонкое? (См. Нежное.) Заставлять нас идти по следам предков наших с бородами и хотеть, чтоб просвещенные нации не имели никакого над нами влияния? Знаете ли вы, что вы вздор говорите и что на сцене прекрасных букв (belles lettres) никто не сочтет вас прекрасным духом (belle (sic) esprit)? Вы этак захотите нас обуть в онучи и одеть в зипуны! Недавно случилось мне быть в Сосиете с нашими нынешними утонченного вкуса авторами; они резонировали о Ломоносе, что он в стихах совсем не гений, и что в прозе его нет ни элегансу, ни гармонии, для того, что он писал все длинными периодами. Эта критика очень справедливая и тонкая. В самом деле, когда все носят короткие кафтаны, то не смешон ли будет тот, кто выдет на сцену в длинном кафтане?»

Не отстает от него и Семен Бобров, который своего отрицательного персонажа назвал Галлорусс:

«Как иноплеменником? — Как из Вандалии? [в сторону] ах! как это все пахнет стариной? — даже не сносно, — будто мой язык чужой ему! — [к нему] неужли ты не видишь во мне россиянина? Знаешь ли, что ныне у нас всё переменившись? — Я тебе расскажу — на место неуклюжего вашего платья, ваших жупанов носят последней моды фраки, как видишь на мне, — прическа на голове славная à la Tite, — бороды бреют, — старых упрямцев обычаи брошены, все ихные морщины расправлены, — ихная грубость, ихная сериозность, или по вашему степенность, как ветхие и поношеные вещи, презрены; ныне все моложе, все освеженнее, все улыбается, — чувства утонченнее, — язык руской очищеннее, кисть наших Авторов не по прежнему сентиментальнее, живее, резвее, вот какая во всем реформировка! по чести скажу прежняя Россия была подлинно покрывшись каким-то ночным мерцанием, все было тогда заблудительно, не развязано, не выяснено, а ныне, — ты видишь и судишь по мне, — везде уж рассветавши, — одним словом, все в своей тарелке (во всех разговорах Галлорусса проведенные линеи для курсивных букв означают употребленные им выражения против свойства истинного языка, или по своенравию)».

Среди критикуемых шишковистами галлицизмов заметное место занимают семантические кальки (развитие, утонченный, сосредоточить, трогательно, занимательно), а также прямые заимствования из французского, иногда звучащие неожиданно современно (у Боброва появляется «запрещение или aмбарго»). Притчей во языцех были «чужие для русского языка» слова пахнуть и дышать в переносном смысле (кальки с ça sent, respirer — Его перо любовью дышит) — они появляются во множестве пародий. Очень интересны монологи у Боброва — здесь видны попытки калькирования не лексики, а грамматики, причем средствами явно простонародными: диалектные конструкции всё переменившись и ихный сатирик явно считает калькой, соответственно, перфекта либо результатива (tout (s’)est changé, возвратный вариант архаичен) и притяжательного местоимения 3-го лица, образующего в языках Европы нормальное парадигматическое соответствие остальным (leur).

В 1812 году полемика проходит драматический пик: французы вторгаются в Россию, Шишков по приглашению Александра пишет грозные манифесты императора, напоминающие речь библейских пророков; он наряду с другим известным галлофобом и стилизатором графом Ростопчиным становится главным пропагандистом катастрофической, но триумфальной войны. Пушкин пишет о нем, что Шишков «славен славою двенадцатого года».

Разумеется, встал вопрос и о том, кто в действительности любит Отечество и насколько сильно. О своих противниках после пожара Москвы Шишков, по преданию, воскликнул: «Теперь их я ткнул бы в пепел Москвы и громко им сказал: „Вот чего вы хотели!“». А Ксенофонт Полевой со слов Пушкина рассказывал следующий эпизод о патриотическом литераторе Сергее Глинке:

«Накануне, или в самый день приближения французов к Москве, Карамзин выезжал из нее в одну из городских застав. Там неожиданно он увидел С. H. Глинку, который подле заставы, на груде бревен сидел окруженный небольшою толпою, разрывал и ел арбуз, бывший у него в руках, и ораторствовал, обращаясь к окружавшим его. Завидев Карамзина, он встал на бревнах и, держа в одной руке арбуз, в другой нож, закричал ему: „Куда же это вы удаляетесь? Ведь вот они приближаются, друзья-то ваши! Или наконец вы сознаетесь, что они людоеды, и бежите от своих возлюбленных? Ну, с Богом! Добрый путь вам!“ Карамзин прижался в уголок своей коляски…»

Действительно, устная речь великого историографа могла бы навлечь со стороны любителей Отечества упреки в предательстве — поэт-преромантик Гавриил Каменев в 1800 году с неприязнью записал: «Карамзин употребляет французских слов очень много. В десяти русских верно есть одно французское. Имажинация, сентименты, tourment, énergie, épithète, экспрессия, экселлировать и проч. повторяет очень часто». Проблема в том, что галлицизмов хватало и у самих Шишкова с Бобровым, как и у большинства образованных людей того времени. Так, положительные герои сатиры Боброва употребляют (по забывчивости автора) и сакраментальное слово вкус, и типичные кальки французских причастий на -тельный типа очаровательный и блистательный (charmant, brillant). А Шишков, кроме устоявшихся в XVIII веке заимствований, позволял себе синтаксические кальки типа выразить себя (вместо выражаться), нашли короче говорить, так что Макаров торжествующе заметил, что «антагонисты новой школы, которые без дондеже и бяху не могут жить, как рыба без воды, охотно позволяют галлицизмы, германизмы, барбаризмы, что угодно…».

Один юный поклонник Шишкова, офицер Кикин, прочтя его «Рассуждение» и став убежденным славянофилом (см.), в порыве восторга начертал на его книжке слова «Мое Евангелие». По-французски.

См. также Мокроступы.

Дамы

Главный теоретик карамзинизма Макаров выдвинул феминистскую программу разработки литературного языка: «для соглашения книжнаго нашего языка с языком хорошаго общества» он считал необходимым, чтобы «женщины занимались Литературою». Упомянем об одном курьезе. В это же время молодой литератор М. Н. Макаров, возможно, вдохновляясь призывом своего однофамильца, начал издавать специальный женский «Журнал для милых», в котором печатал коротенькие легкомысленные критические замечания некой Анны Безниной, уроженной «хорватской княжны Тюрбеской», восклицавшей: «Любезный Карамзин, кто лучше тебя может питать нас!» и ругавшей «нашпигованный славянщизною язык» (для уроженки Балкан несколько странное поведение). А уже в следующем году в московской газете появился некролог безвременно почившей Безниной. В дальнейшем данные об «известной писательнице» попали во многие мемуары и справочники, иногда в одном ряду с княгиней Дашковой. Хотя никаких реальных следов этой дамы нигде не отыскивается и практически наверняка юный издатель журнала выдумал ее, исходя из своих представлений о том, как должен выглядеть изящный щебет прекрасного пола на литературные темы.

В женском вопросе с Макаровым оказались солидарны и Карамзин, и Батюшков. Карамзин писал, что дамы находят слух русских писателей «грубым и несносным». У Батюшкова в пародийной поэме «Певец в „Беседе любителей русского слова“» члены «Беседы» восклицают:

Но месть тому, кто нас бранит

И пишет эпиграммы,

Кто пишет так, как говорит,

Кого читают дамы.

См. также Как говорят.

На эту кампанию старик Шишков отвечал действительно грубо, но выразительно: «Милыя дамы, или по нашему грубому языку женщины, барыни, барышни, редко бывают сочинительницами, и так пусть их говорят, как хотят». Несмотря на это, дамы состояли не в «Арзамасе», а как раз в шишковской «Беседе» — например, знаменитая поэтесса Анна Бунина, дальняя родственница Жуковского и Ивана Бунина, или менее удачливая Екатерина Пучкова. Правда, на реформирование языка они не претендовали.

Дух и ум

По шишковской теории (в общем, соответствовавшей французским «рациональным грамматикам» XVII века и отчасти идеям последующих теоретиков вроде Гумбольдта и Потебни), «язык по свойству своему есть тело и дух, тело его есть звук, дух же соединенный с ним разум; один токмо дух языка дает разверзающемуся понятию человеческому соразмерную духовным потребностям его пищу. …Как бы составленная из слов речь ни была благозвучна для слуха, но она без соединения с сими звуками оживотворяющего их разума есть мертвое тело. Чем больше в каком-либо языке тело сие предпочитается духу, тем больше портится язык и упадает дар слова». Слова «порождаются» (неожиданное предвестие генеративной лингвистики!) этим духом: «ни с чем не сравнимый чистый ум, порождавший в нем каждое слово по соображению понятий, свойств и качеств означаемых ими вещей».

В ответ молодой Александр Бестужев, будущий декабрист, в духе (тоже еще не появившегося) позитивизма спрашивает: «…как в языке (в собрании слов, не имеющих смысла, если человек не составит из них оного) родился чистый ум (без посторонней помощи), и потом этот чистый ум сам порождает в нем слова по соображению подобий, свойств и проч.?»

Ё

Создателем буквы ё часто считается популяризировавший ее в своих журналах Карамзин, хотя, по-видимому, ее придумала все же княгиня Дашкова, а первым в печати использовал Дмитриев (по иронии судьбы, адресат ниже приводимого письма). Эта буква была объектом активной ненависти Шишкова (независимо от того, кого он считал ее автором): по преданию, он собственноручно выскабливал точки над ё в принадлежащих ему книгах. Ярость вызывали не точки как таковые, а сама передача этого произношения на письме, будь то при помощи новой буквы или более раннего io: традиционно при «высокой» манере чтения, ориентированной на церковнославянский, читалось всегда е. Такая запись устойчиво ассоциировалась у него с простонародным слогом (см. Слог, Произношение). То, что «действительно все так говорят» (см. ниже), ни малейшей роли для него не играло (см. Употребление). Кстати, и сам Карамзин в серьезных исторических трудах этой буквы не употреблял: к иерархии слога он был вполне чувствителен.

«Жаль, что подражание худым примерам, похваляемым только несмысленными журналистами, нечувствительно увлекло его иногда желанием блистать новыми выражениями, придавать несвойственные вещам прилагательные имена, таковые как безбрежная тень и тому подобные, гоняться более за набором слов, нежели за ясностию и чистотою мыслей, особливо же искажать величавый наш язык простонародною, не бывало никогда в книгах наших буквой io или ё, которою ныне стихотворцы наши, хвастающие вкусом, пылкие воображением, но худо знающие язык свой, вводят в употребление».

«Я имею вашу грамматику (Ryskspråklära). Не отнимая ни мало у ней достоинства, позвольте мне с чистосердечием заметить в ней хотя и мелочь, но которая по нещастию сделалась довольно важною в новейшей нашей словесности. Вы в том не виноваты, ибо увлеклись примерами наших писателей. Многия слова напечатаны в ней с двумя точками над буквою е, как то живёшь, лжёшь, льёшь, поёшь, и проч. Хотя и действительно все так говорят, то есть произносят букву е как иô или ё, но сие произношение есть простонародное, никогда правописанию и чистоте языка несвойственное. Выдумка сия, чтоб ставить над буквою е две точки, вошла в новейшия времена к совершенной порче языка. Она до того распространилась, что пишут даже звёзды, гнёзды, лжёшь, и проч.».

Разумеется, ёфобия Шишкова обратила на себя гиперболизированное внимание в противоположном лагере: так, будущий декабрист Батеньков в 1824 году был в ужасе после назначения министром просвещения «великого славянофила, поборника Ѳита и Ѵжицы и мощного карателя оборотного Э и беззаконного Е с двумя точьками». В окружении старых букв предстает Шишков в «Доме сумасшедших» Воейкова и в других сатирических текстах. Хотя на самом деле поборником ижицы Шишков не был — ее пытался вернуть в русский язык скептический профессор Каченовский.

Как говорят

В своей главной теоретической статье «Отчего в России мало авторских талантов?» Карамзин выдвинул программу «писать как говорят». Позже появилась и программа «говорить как пишут»: язык литературы и язык культурного светского общества (разумеется, когда там вообще говорили по-русски) должны были стать тождественны (см. Дамы). «Французский язык весь в книгах… а русской только отчасти; французы пишут как говорят, а русские обо многих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с талантом», — замечал Карамзин.

Уже у раннего Макарова в предисловии к переводу с французского есть следующее предупреждение вполне в стиле классических карамзинских формулировок: «В сем же первом томе найдет читатель Графу хочется, чтоб воспитанник приобрел несколько побольше света — Говорят галлисизм! — нет, не галлисизм. Не употребительно писать слово свет в сем смысле — Но употребительно говорить, для чего же хотят, чтоб Графиня Момпаль говорила как учитель языков в классе с своими учениками?»

Для Шишкова требование «писать как говорят» — это «плод лени», поскольку истинная суть языка не постигается из узуса (см. Употребление). В чем-то подобное противостояние есть и в современной лингвистике.

Корнесловие

Шишковская философия языка была своеобразной: он считал, что у языка есть «звукоподражательный» и «логический» план, причем «корень» слова или ряда слов является неким глубинным и сакральным истинным носителем смысла. Выделение этих корней и установление этого смысла он называл «корнесловием» и написал целую книгу «Славянорусский корнеслов». Фразы типа «Язык подобен древу: в нем также от корня идет слово, и от ветви родится ветвь» («Опыт рассуждения о первоначалии, единстве и разности языков, основанный на исследовании оных») напоминают суждения преромантиков или таких более поздних теоретиков языка, как Август Шлейхер, однако не подразумевают глубинного изменения языка (см. Перемены).

Ряд суждений Шишкова об однокоренных словах был удачен, однако часто он сближал по звуку ничего общего не имеющие слова (впрочем, как и знакомый с научным сравнительным языкознанием Карамзин, не удержавшийся от отождествления русского обитать и французского habiter; см. Первобытный образ языка). Вот пример его рассуждения в духе наивной донаучной лингвистики (классическое вольтеровское «гласные не значат ничего, а согласные очень мало»):

«Так и здесь: не замечая разности между травою и деревом, когда они равны высотою, он [язык] сперва и то и другое разумел под коренными буквами дрв, но когда дерево вознеслось высоко над травою, и разность их сделалась для него явною, тогда он не переменил им названий, а только для различения стал одно перед другим мягче произносить, изменя букву д в т; после того смешением с гласными буквами и некоторою отменою в окончании увеличил еще более сие различие, сделав из того же дрв для одного предмета дерево или древо, а для другого трава».

Как многие лингвисты-любители разных стран, Шишков был сторонником теории лингвистической исключительности своего родного языка. Не удивительно, что его «Корнеслов» переиздается и в наше время и вызывает интерес примерно в тех же кругах, что многочисленные современные труды, доказывающие путем перестановок трехбуквенных сочетаний изначальную древность русского народа и русского слова на всем земном шаре. Например, у него есть статья под названием «О древности и превосходстве русского языка пред другими в звукоподражательном и логическом отношениях» и такое рассуждение о многострадальном слове вкус:

«Французы по бедности языка своего везде употребляют слово вкус; у них оно ко всему пригодно: к пище, к платью, к стихотворству, к сапогам, к музыке, к наукам и к любви. Прилично ли нам с богатством языка нашего гоняться за бедностию их языка?»

«Корнесловие» Шишкова вызывало иронию оппонентов, отразившуюся в известной эпиграмме арзамасца князя Вяземского:

Шишков недаром корнеслов;

Теорию в себе он с практикою вяжет:

Писатель, вкусу шиш он кажет,

А логике он строит ков.

Моды

На аргумент Карамзина о том, что новые понятия требуют тысяч новых заимствований, Шишков гневно отвечал:

«…Да в чем состоят сии тысячи, и какую связь чужестранные обычаи имеют с языком и красноречием нашим? Французы выкрасят сукна и дадут цветам их названия: мердуа, бу-де-пари и проч. — Они наделают домашних уборов и назовут их: табуре, шезлонг, кушет и проч. — Они выдумают шарады, логогрифы, акростихи, абракадабры и проч. — Они наденут толстой галстук и скажут: это жабо; возмут в руки суковатую дубину и скажут: это массю д’еркюль. — Они переменят имена своих месяцов; изобретут декады, гильотины, и проч. и проч. — Как? и все это должно потрясать язык наш?»

Ассоциация западной моды с дурными происшествиями (вплоть до гильотины) и дурным языком была очень мощной. Император Павел, запретивший круглые шляпы и жилеты, говорил, что «жилеты совершили французскую революцию». Нередка была и ассоциация языка с одеждой, причем в риторике обеих сторон. Тем временем эпатирующий публику журналист Макаров прямо объявил последние парижские моды главной программой своего журнала. Было от чего прийти в переполох:

«Каждой месяц выйдет одна книжка Меркурия; дня не назначаем: это будет зависеть от иностранных Журналов. Мы разположимся так, чтобы читатели Меркурия узнавали об Модах одною только неделею позже читателей Парижского Журнала — и следственно 35 или 36 дней после того, как те Моды в первой раз покажутся во Франции. Не смеем обещать, но имеем все причины думать, что наш журнал упредит Франкфуртской… — И так, Моды будут нашею точкою зрения, под которою (что касается до времени) станем подводить и прочия свои статьи».

Своего рода постскриптумом этой традиции стал пушкинский пассаж о «панталонах, фраке, жилете» (см. Академический словарь).

Мокроступы

Борьба с «лишними» (или вообще всеми) заимствованиями и изобретение новых слов для зарубежных реалий начались раньше Шишкова. Эти тенденции связаны с патриотическими течениями в русском масонстве 1780–90-х годов. Шишков предложил довольно много сконструированных по славянским моделям замен для иностранных слов. Начиная с рецензии Белинского на сборник «Сто русских литераторов» в год смерти Шишкова (1841), эмблемой шишковских неологизмов, кочующей из книги в книгу, стали мокроступы вместо калош. Возможно, это слово и есть где-то у Шишкова, но в полемике при его жизни оно не фигурировало. Рядом с ним обычно идут топталище («тротуар») и ряд других слов, обычно с тем же комическим -ище (см. введение). Хотя, вообще говоря, неологизмы такого типа на полном серьезе вошли в чешский, хорватский, украинский, в меньшей степени польский язык, так что в предложениях Шишкова не было ничего невероятного. Украинский поэт и русский филолог Осип Бодянский (1808–1877), судя по некоторым мемуарам, тоже называл свои галоши «мокроступами» (а шарф — «хомутом»), так что даже слуга над ним издевался.

Лебединой песнью шишковских неологизмов стала переклитка. «Как вдруг услышал я у ног моих некий крик: это была сидевшая подле него на сошке переклитка (маленький попугай), которая, не знаю почему, не любила меня», — писал 87-летний Шишков в своей последней мемуарной статье, вошедшей в рецензированный Белинским сборник «Сто русских литераторов». (Слово попугай, несмотря на русифицированный облик, — из немецкого Papagei.)

Неологизмы этого типа следовали обычно за церковнославянскими моделями, и предлагал их не только Шишков, но и Карамзин (например, законоведение — Gesetzeskunde).

По-видимому, самым одиозным «шишковизмом» при его жизни была двоица, вообще говоря, нормальное церковнославянское слово со значением «пара» (например, двоица святых), которое он предлагал закрепить вместо этого германизма. По этому слову проехался Василий Львович Пушкин в «Опасном соседе»:

Кузнецкий мост и вал, Арбат и Поварская

Дивились двоице, на бег ее взирая.

Позволь, Варяго-Русс (см.), угрюмый наш певец,

Славянофилов (см.) кум, взять слово в образец.

В цитировавшемся письме (см. Ё) Гавриил Батеньков дает пародийный список «шишковизмов»:

«Итак, наконец, судьба романтической поезии решена. Сие изчадие модных лет, сей баловень безбородых пестунов, обязан обратиться в первобытное свое небытие. Седый кластицизм возмет принадлежащие ему права и из рускаго лексикона хлынут емигранты, принадлежащие к шайке инсургентов новой школы. Влияние уступит навождению, гений заменится розмыслом, уважению явится на смену говенство и соображение запищит под тяжелою пятою умоключения. Быша и убo всплывут наверьх, яко елей на источнике водном, имена займут принадлежащее им место на правом, а все глаголы на левом фланге периодов — и, таким образом, устроится боевой порядок против нечистой силы карамзинизмов, жуковскоизмов, пушкинизмов, гречеизмов, дмитриизмов, богдановичизмов, и проч., и проч., и проч.».

В этой цитате интересно указание на синтаксические черты «шишковского проекта»: глагол в начальной позиции и существительное в конце. Для архаичного синтаксиса XVIII века (например, ломоносовского) было характерно, под латинским и немецким влиянием, помещение глагола в конец; но как будто бы архаисты не предписывали противоположного. (См. также Причастия.)

Как мы уже упоминали, в терминологические «мокроступы» другой декабрист, Пестель, хотел переобуть и русскую армию. Само слово армия надо было заменить на рать; офицер на чиновник; кирасир на латник; солдат на ратник; капральство на уряд (это слово теперь есть в украинском и значит «правительство»); колонна на толпник; корпус на ополчение. Кое-что из этого напоминает будущую терминологию Рабоче-крестьянской Красной армии (замена слов дивизия на воерод; артиллерия на воемет, брономет; каре на всебронь; кавалерия на конница; диспозиция на боевой указ; штандарт на знамя), хотя авторы ее устава и не читали Пестеля.

Нежное/приятное и жесткое/грубое

Сторонники Карамзина (и некоторые предшественники) нередко описывали церковнославянские формы как грубые или жесткие, а вновь образованные и заимствованные как нежные и приятные. Это увязывалось с идеологией литературного языка как языка светского (см. Дамы). Батюшков вкладывает в уста Кантемиру слова: «Я первый изгнал из языка нашего грубыя cлова славянския, чужестранныя, несвойственныя языку русскому».

Первобытный образ языка

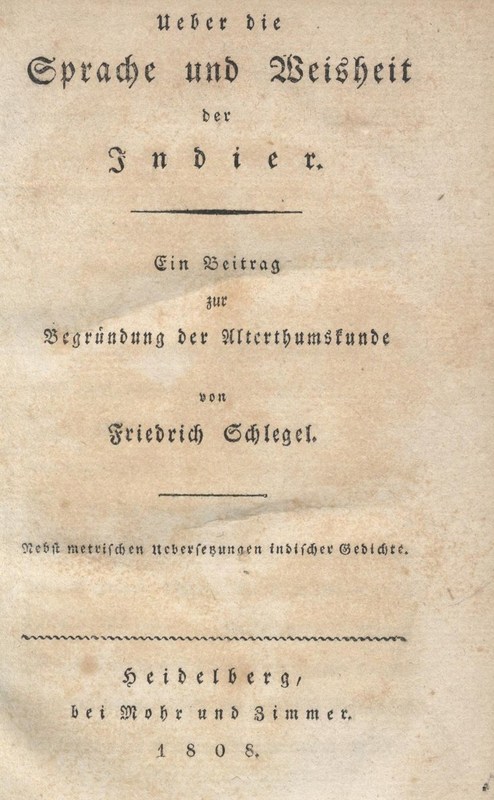

Нечасто вспоминают, что именно Карамзин одним из первых познакомил русскую публику с научным сравнительно-историческим языкознанием, зародившимся в конце XVIII — начале XIX века. В приведенном ниже пассаже из первого тома «Истории государства Российского» (1818) мы видим классический метод компаративистики: языки признаются родственными, если в них соответствует друг другу базовая лексика и грамматика (а звукоподражательную лексику и вероятные заимствования учитывать не следует). Известны Карамзину и две реальные языковые семьи: индоевропейская и семитская.

«Однако ж сии перемены не могли совершенно истребить в языке нашем его, так сказать, первобытного образа, и любопытство Историков хотело открыть в нем следы малоизвестного происхождения Славян. Некоторые утверждали, что он весьма близок к древним языкам Азиатским; но вернейшее исследование доказало, что сие мнимое сходство ограничивается весьма немногими словами, Еврейскими или Халдейскими, Сирскими, Арабскими, которые находятся и в других языках Европейских, свидетельствуя единственно их общее Азиатское происхождение; и что Славянский имеет с Греческим, Латинским, Немецким гораздо более связи, нежели с Еврейским и с другими Восточными. Сие великое, явное сходство встречается не только в словах единозвучных с действиями, которые означаются ими — ибо названия грома, журчания вод, крика птиц, рева зверей могут на всех языках сходствовать между собою от подражания Естеству — но и в выражении самых первых мыслей человека, в ознаменовании главных нужд жизни домашней, в именах и глаголах совершенно произвольных. Мы знаем, что Венеды издревле жили в соседстве с Немцами и долгое время в Дакии (где язык Латинский со времен Траяновых был в общем употреблении) воевали в Империи и служили Императорам Греческим; но сии обстоятельства могли бы ввести в язык Славянский только некоторые особенные Немецкие, Латинские или Греческие слова, и не принудили бы их забыть собственные, коренные, необходимые в самом древнейшем обществе людей, то есть в семейственном. Из чего вероятным образом заключают, что предки сих народов говорили некогда одним языком: каким? неизвестно, но без сомнения древнейшим в Европе, где история находит их, ибо Греция, а после и часть Италии, населена Пеласгами, Фракийскими жителями, которые прежде Эллинов утвердились в Морее и могли быть единоплеменны с Германцами и Славянами. В течение времен удаленные друг от друга, они приобретали новые гражданские понятия, выдумывали новые слова или присваивали чужие и долженствовали чрез несколько веков говорить уже языком различным. Самые общие, коренные слова легко могли измениться в произношении, когда люди еще не знали букв и письма, верно определяющего выговор».

В примечании к этому тексту Карамзин перечисляет длинный список латинско-греко-германско-славянских соответствий в базовой лексике и словоизменительных парадигмах (ошибок здесь довольно мало), ссылается на работу Фридриха Шлегеля «О языке и мудрости индийцев» и приводит дополнительно санскритско-славянские параллели, четче определяя место славянских языков в индоевропейской семье. Однако для него это было прикладной исторической задачей — подспорьем в поиске прародины славян. Своими передовыми лингвистическими познаниями в полемике о старом и новом слоге Карамзин не пользовался и шишковские любительские этимологии опровергать не пытался.

Перемена

Важной составляющей частью карамзинистского учения о языке было постоянное изменение языка. В программной рецензии Макарова на Шишкова говорится, что «удержать язык в одном состоянии невозможно, такого чуда не бывало от начала света», и «язык следует всегда за науками, за художествами, за просвещением, за нравами, за обычаями».

В речи Карамзина в Академии 5 декабря 1818 года выражена сходная мысль: «Слова не изобретаются академиями: они рождаются вместе с мыслями или в употреблении языка, или в произведениях таланта, как счастливое вдохновение. Сии новые, мыслию одушевленные слова входят в язык самовластно, украшают, обогащают его, без всякого ученого законодательства с нашей стороны: мы не даем, а принимаем их». С другой стороны, Карамзин призывал «давать старым [словам] некоторый новый смысл, предлагать их в новой связи», причем «столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть от них необыкновенность выражения». Чем-то это напоминает мандельштамовский призыв «знакомить слова».

Ответ на эти высказывания со стороны позднего Шишкова эксплуатирует обычную для эпохи метафору костюма (см. Мода):

«С языком то же бывает, что с одеванием или нарядами. Остриженная без пудры голова так теперь кажется обыкновенной, как прежде казалась напудренная и с пуклями. Время и частое употребление одних, или редкое употребление других слов и выражений, приучает или отучает слух наш от них, так что сперва новыя кажутся нам дикими, а потом к новым мы прислушиваемся, и тогда старые одичают. Но между языком и одеванием та разность, что носить таким или иным покроем платье, есть обычай, которому должно следовать, потому что нет причины не соглашаться с общим обыкновением. В языке, напротив, следовать употреблению слов и речений, противных свойству языка, есть не рассуждать о них, или вопреки рассудка уступать худому навыку. В сем случае, сколько бы он ни сделался общий, надлежит восставать против него и отвращать от худого ему последования».

В то же время Бобров допускал умеренные изменения в литературном языке:

«Правда, — и в их [Прокоповича, Кантемира и Ломоносова] языке ощутил я многую перемену, но без преступления пределов, и в нем не забыты основания древняго слова».

Претолковники

В переводах преромантической прозы 1780–90-х годов выработался вычурный стиль, основанный на макароническом смешении «красивого»: славянизмов, сложных парафраз простых понятий и новых заимствований, этакого «гламура» рубежа XVIII и XIX веков. Над «славянской струей» в этих переводах иронизировал Карамзин, когда писал о «моде, введенной в руской слог големыми претолковниками иже отревают все, еже есть руское, и блещаются блаженне сиянием славяномудрия» (1791), имея в виду фразу «Колико для тебя чувствительно» в русском переводе «Клариссы» Ричардсона.

По иронии судьбы одна-единственная книга, сочиненная в таком ключе литератором-дилетантом, укрывшимся за инициалами А. О. («Утехи меланхолии», 1802), стала для Шишкова источником множества забавных цитат, иллюстрирующих абсурд «нового слога». Адмирал уверял, что выписывал цитаты из «сотен» современных книг молодых писателей. Следующая страница из шишковского «Рассуждения» цитируется во многих исследованиях русского литературного языка в святой уверенности, что комичные цитаты принадлежат последователям Карамзина, если не прямо самому Карамзину:

«Наконец мы думаем быть Оссиянами и Стернами, когда, рассуждая о играющем младенце, вместо: как приятно смотреть на твою молодость! говорим: коль наставительно взирать на тебя в раскрывающейся весне твоей! Вместо: луна светит: бледная геката отражает тусклые отсветки. Вместо: окна заиндевели: свирепая старица разрисовала стекла. Вместо: Машенька и Петруша, премилые дети, тут же с нами сидят и играют: Лолота и Фанфан, благороднейшая чета, гармонируют нам. Вместо: пленяющий душу Сочинитель сей тем больше нравится, чем больше его читаешь: Элегический автор сей побуждая к чувствительности назидает воображение к вящему участвованию. Вместо: любуемся его выражениями: интересуемся назидательностию его смысла. Вместо: жаркий солнечный луч, посреди лета, понуждает искать прохладной тени: в средоточие лета жгущий лев уклоняет обрести свежесть. Вместо: око далеко отличает простирающуюся по зеленому лугу пыльную дорогу: многоездный тракт в пыли являет контраст зрению. Вместо: деревенским девкам навстречу идут цыганки: пестрые толпы сельских ореад сретаются с смуглыми ватагами пресмыкающихся фараонит. Вместо: жалкая старушка, у которой на лице написаны были уныние и горесть: трогательный предмет сострадания, которого унылозадумчивая Физиогномия означала гипохондрию. Вместо: какой благорастворенный воздух! Что я обоняю в развитии красот вожделеннейшего периода!..»

Как установил Олег Проскурин, все эти и многие другие шишковские цитаты взяты из графоманского сочинения А. О. (одно время считалось, что ее автора звали Александр Обрезков, но сейчас, по-видимому, установлено, что «Утехи» сочинил тульский помещик А. П. Орлов), не имеющего никакого отношения к Карамзину и «новому слогу». Мы знаем, что «Утехи меланхолии» были популярным юмористическим чтением и в кругу арзамасцев, так что лукавство адмирала вряд ли могло их задеть, но впоследствии этот сюжет историки литературы стали принимать за чистую монету.

Сентиментальный помещик Орлов, чья книга долго смешила русских литераторов, так об этом и не узнал: еще до выхода «Утех меланхолии» из печати он погиб страшной смертью. Любуясь «развитием красот вожделеннейшего периода» в «средоточии лета», барин не забывал жестоко наказывать своих крестьян, которые, подкараулив его на «многоездном тракте» из Серпухова в Тулу, забили насмерть дубинами.

Причастия

Указания на синтаксическую сторону полемики о старом и новом слоге немногочисленны и противоречивы. В 1824 году Кюхельбекер жаловался, что сторонники «нового слога» «в самой прозе стараются заменить причастия и деепричастия бесконечными местоимениями и союзами». В то же время карамзинист Василий Подшивалов в 1796 году советовал «не избегать употребления причастий, которые более Российскому языку свойственны, нежели беспрестанное который, который». Во французском, как и в русском, есть и причастия, и относительные предложения, и точно так же вторые обычнее для разговорной речи, так что установить влияние тут сложно.

Произношение

Фонетика играла в истории русского литературного языка значительную роль. В конце XVIII века сосуществовали две поднормы: «высокая» (с оканьем и фрикативным г) и «низкая» (с аканьем и рядом характерных московских фонетических явлений). В конце XVIII века вторая стала активно вытеснять первую. Это сильно беспокоило Шишкова, и не в последнюю очередь вестницей этого процесса стала для него буква ё (см. Ё). Вот что он писал об упадке торжественного красноречия:

«Подумайте, ежели мы в похвальной пред собранием произносимой речи, вместо: се великий Петр покоится во гробе, станем говорить: се великой Пиôтр покоится во гробе! Я сам сие произношение слышал, и тогда же подумал: вот до чего довела привычка к безрассудному употреблению букв иô! Я знаю, что мы в разговорах говорим: эй Иван, Пиôтр, подите сюда! Но прилично ли таким образом произносить в важном слоге?»

Кроме сакраментального иô, две фразы различаются также огласовкой окончания именительного падежа единственного числа: великий в «важном слоге» и великой «в разговорах». Действительно, московское разговорное произношение этого окончания после заднеязычных совпадало с формой родительного падежа женского рода, а в «высоком» регистре произносилось [кы] или [к’и], как по-церковнославянски. Этому разграничению вполне следовал не только Шишков, но и Карамзин: в «Письмах русского путешественника» фигурируют деревенской проповедник, но великий Лейбниц.

Сейчас под влиянием орфографии и других диалектов все стало наоборот: московской — это старая престижная (и заметно манерная) сценическая норма, судя по записям советского кино, уже в 1930-е годы сравнительно редкая даже на экране, а московский — стандартная общеязыковая.

Свойства языка

Рассуждая о «свойствах языка» и о неприемлемости новых форм, Шишков весьма проницательно исследует их сочетаемость:

«Одеваться со вкусом есть также не собственное наше выражение; ибо мы не говорим, или по крайней мере не должны говорить: плакать с горестию, любить с нежностию, жить со скупостию; но между тем, как свойство языка нашего во всех других случаях велит нам говорить: плакать горько, любить нежно, жить скупо, в сем едином нельзя сказать: одеваться вкусно, и так, когда мы какую речь не можем составить по свойству языка нашего, и должны непременно составлять оную противу свойств его; то сие уже одно показывает, что мы нечто чужое вмешиваем в свой язык».

Примерно так же устроено современное исследование лексической семантики: по свойствам сочетаемости и трансформациям устойчивых сочетаний.

Вообще говоря, заслуги Шишкова в области семантики отмечали многие авторы. Например, иронически отзывавшийся о нем Белинский писал (1841):

«А между тем он мог бы оказать большую пользу русской стилистике и лексикографии, ибо нельзя не удивляться его начитанности в церковных книгах и знанию силы и значения коренных русских слов. Но для этого ему следовало бы, во-первых, ограничиться только стилистикою и словопроизводством, не пускаясь в толки о красноречии и поэзии, которых он решительно не понимал; а во-вторых, ему не следовало бы доводить свою любовь к старине и ненависть к новизне до фанатизма, который был причиною, что его никто не слушал и не слушался, но все только смеялись даже и над теми его замечаниями, которые были и дельны. Из 17 огромных томов сочинений Шишкова можно извлечь больше 17 страниц дельных и полезных мыслей о словопроизводстве, корнесловии, силе и значении многих слов в русском языке. Это был бы огромный, тяжелый, но не бесполезный труд…»

Историк Петр Бицилли в 1931 году взял Шишкова-лингвиста под защиту от поэта Владислава Ходасевича, державинского биографа:

«Шишков был невеждой в истории языка, путал славянский с русским, сочинял курьезнейшие этимологии, но вместе с тем он был замечательным семасиологом. Его замечания о перерождениях смысла слов, его словарные сопоставления различных языков с этой точки зрения подчас необыкновенно удачны и ценны. Семантика, как наука, тогда еще отсутствовала, и в этой области Шишков далеко опередил свое время».

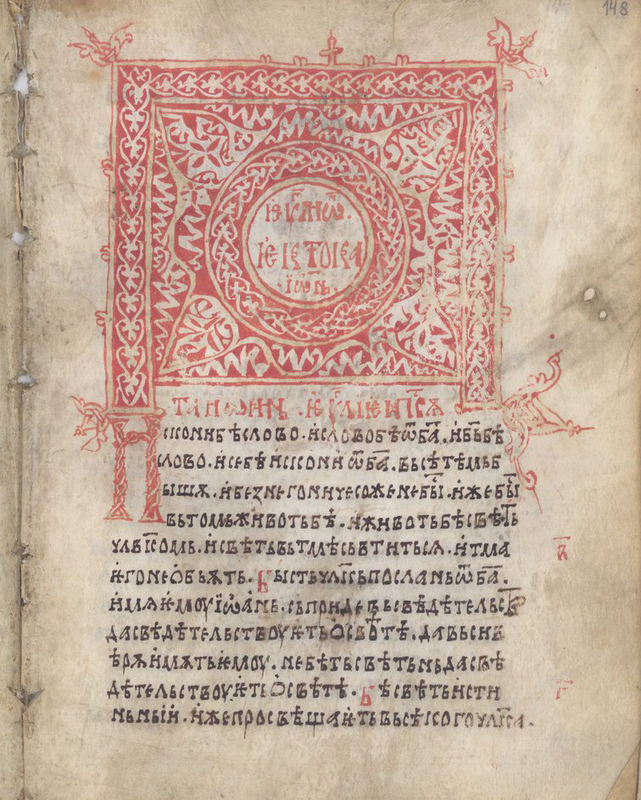

Славенороссийский

Шишков разделял утвердившуюся, по-видимому, уже в допетровское время мысль о том, что церковнославянский и русский языки суть одно и то же — лексика и грамматика первого всего лишь высокие регистры второго. Он стал яростным апологетом «славенщизны» в русском тексте — вплоть до того, что, когда на страницах его прозы «русский» (а не «галлорусс» какой-нибудь) спорит со «славянином», симпатия Шишкова на стороне «славянина»!

В то же время Батюшков, узнав от Каченовского, что «Библия писана на сербском диалекте» (на самом деле условно болгарском/македонском, но неважно), начинает подозревать, что к русскому (или, как мы сейчас бы сказали, праславянскому) языку это не имеет никакого отношения, и доходит до далеко идущих выводов:

«Если правду говорит Каченовский, то каков Шишков с партией! Они влюблены были в Дульцинею, которая никогда не существовала. Варвары, они изказили язык наш славенщизною! Нет, никогда я не имел такой ненависти к этому мандаринному, рабскому, татарско-славенскому языку, как теперь! Чем более вникаю в язык наш, чем более пишу и размышляю, тем более удостоверяюсь, что язык наш не терпит славенизмов, что верх искусства — похищать древния слова и давать им место в нашем языке, котораго грамматика, синтаксис, одним словом, все — противно сербскому наречию. Когда переведут Священное Писание на язык человеческий!? Дай Боже! Желаю этого».

При Александре I Библейское общество действительно начало перевод Библии на русский, но консерваторы (и в том числе Шишков) заморозили этот процесс, так что первая русская Библия в России вышла только в 1860-е годы (а вторая — в 2011 году).

При этом масштаб проблем со славянизмами (как и с галлицизмами и новыми «мокроступами») сильно полемически преувеличивался. Например, такие кальки с французского, как влачить жалкое существование (traîner une misérable existence) или питать надежду (nourrir l’espoir) делались не на русский, а фактически на церковнославянский. То же касается и научных терминов (млекопитающее, пресмыкающееся).

Часто славянизмы вообще выступали просто как абстрактный символ литературной позиции. Александр Воейков писал о словах колика, наипаче, поелику, купно: «…сии слова в русской литературе то же, что орлы, драконы, лилии, изображаемые на знаменах войск, они показывают, к какой стороне принадлежит автор». А Василий Пушкин в дружеских посланиях полемически уверял, что он не пишет ни абие, ни аще, ни семо, ни овамо. Но Шишков и его союзники, вообще говоря, тоже ими не пользовались — это не более чем пугало.

Славянофил (славенофил)

Это слово возникло не во время спора между западниками и славянофилами в XIX веке, а именно в дискуссии вокруг старого и нового слога (см. Академический словарь). Под ним тогда не имелось в виду ни ощущения братства с сербами или чехами, ни отрицания реформ Петра Великого, ни какого-то особого мессианского «почвенничества». Речь шла именно о позиции в лингвистическом споре, и именно о церковнославянском языке. Первые его упоминания относятся к переписке Дмитриева в 1804 году, и, по-видимому, оно возникло как инвективное после выхода «Рассуждения» Шишкова, но потом, как часто бывает, было перенято самими «славянофилами».

Слово

Шишковское корнесловие (см.) посвящено лексике, и именно лексические вопросы находятся в центре дискуссии: о фонетике, морфологии или синтаксисе речь заходит только спорадически. Именно в лексике Шишков усматривал хранилище «мудрости» языка. Вероятно, на эту сторону дискуссии намекал Пушкин, выделивший слово курсивом (см. Академический словарь):

Всех этих слов на русском нет.

По-видимому, он следовал в этом за дядей. Василию Пушкину принадлежат два афористичных шестистопных стиха против шишковистов: «И, бедный мыслями, печется о словах!» и «Нам нужны не слова — нам нужно просвещенье».

Слог

Это ключевое понятие полемики, заданное названием шишковского текста «Рассуждение о старом и новом слоге». Слово «слог» примерно соответствовало ломоносовскому «штилю» — это был иерархически организованный регистр языка и множество языковых черт некоторого класса текстов. Например, Карамзин (не в качестве теоретика современной литературы, а в качестве историка-эксперта) по общему ощущению от слога определял древность текста. Перевести на лингвистический язык эти ощущения авторы не всегда могли.

Мы видели (см. Произношение), что Шишков различал «важный» (то есть, если воспользоваться вошедшим в русский язык галлицизмом, серьезный) и «простонародный» слог.

Карамзинисты предлагали отчасти снять эту оппозицию и говорить об объединяющем их положительные качества «легком слоге». Архаист Павел Катенин возражал им (1822):

«Знаю все насмешки новой школы над славянофилами (см.), варягороссами (см.) и проч.; но охотно спрошу у самих насмешников: каким же языком писать нам эпопею, трагедию или даже важную, благородную прозу? Легкий слог, как говорят, хорош без славянских слов; пусть так, но в легком слоге не вся словесность заключается; он даже не может занять в ней первого места; в нем не существенное достоинство, а роскошь и щегольство языка».

Шишков определял «слог» не как принадлежность словарной единицы, а как черту, определяемую, говоря современным языком, в контексте дискурса. Он говорил об оппонентах, что «они не о том разсуждают, что такое-то слово в таком-то слоге высоко или низко, таковое суждение было бы справедливо, но нет, они о каждом слове особенно, не в составе речи, говорят: это Славенское, а это Руское».

Употребление

Употребление, или узус, было для шишковской позиции не принципиально и не могло влиять на норму (см. Ё, Перемена). «Мы последовали употреблению там, где рассудок одобрял его, или по крайней мере не противился оному. Употребление и вкус должны зависеть от ума, а не ум от них». (Обратим внимание на слово вкус: возможно, это цитата из речи оппонента.)

Однако в ряде работ Шишков разграничивал «частное употребление», или собственно узус, и «общее употребление», то есть глубинные свойства языка. В основе «общего употребления» стоит «откровение», а «частного» — «навык». При этом он разграничивает «наречие» (реальность языка) и «язык» — некоторую неизменную платоновскую суть, стоящую за «наречием». Исследователи уже видели здесь аналогию с соссюровским (вернее, сконструированным учениками Соссюра) «языком самим по себе и для себя», противопоставленным «речи» и «речевой деятельности».