История Переделкина в 15 цитатах

В конце 1920-х годов в Советском Союзе началась культурная революция, главной задачей которой было создание нового общества и нового человека. Принципиально важную роль в этом проекте играли писатели — по замыслу Сталина, именно они должны были стать «инженерами человеческих душ». Сейчас это выражение часто воспринимается как бессмысленный штамп, но в

Чтобы писатели могли справиться с такой задачей, для них были созданы специальные условия — в частности, построен писательский городок в подмосковном Переделкине. В истории этого поселка и отразилась судьба всего советского эксперимента по подчинению литературы нуждам государства.

Замысел

«Если две, три сотни работников литературы поселить на одной улице, то при наличии хорошо воспитанной прошлым способности обращать внимание прежде всего на пороки, недостатки, ошибки, глупость и пошлость ближних, — литераторы, может быть, отлично будут знать друг друга, но весьма сомневаюсь, чтоб литература выиграла от этого. В „городке писателей“ неизбежно возникнет некий свой „быт“, в нем, вероятно, немалое место займут факты столкновения честолюбий и самолюбий и прочее сугубо обывательское истребление времени на творчество пустяков. Разумеется, быстро возникнут группировки на почве чисто бытовых отношений, а в результате получим не „городок писателей“, а деревню индивидуалистов, взаимно неприятных друг другу».

В тот же день Горький написал об этом Сталину — и получил ответ:

«Насчет „городка для писателей“. Я совершенно с Вами согласен. Это — дело надуманное, которое к тому же может отдалить писателей от живой среды и развить в них самомнение».

Идею создания отдельного городка для писателей Сталин предложил на большой встрече с литераторами на квартире у Горького в октябре 1932 года. Горький, всю жизнь воевавший с мещанством, пытался спорить. Сталин, как он часто поступал в публичной полемике, сначала согласился с оппонентом, а потом все равно все сделал

В апреле 1932 года Политбюро ЦК ВКП (б) выпустило постановление «О перестройке литературно-художественных организаций». По сути, оно означало запрет на все сколь-либо независимые от государства художественные объединения. Оборотной стороной такой централизации стало создание небывалой по масштабу системы привилегий и инфраструктуры для лояльных деятелей искусства — с организованными союзами, съездами, творческими командировками, машинами и квартирами. Чтобы ничего не отвлекало их от работы, им нужны были подходящие условия для творчества. 19 июля 1933 года Совет народных комиссаров принял постановление «О строительстве „Городка писателей“». Первоначально в нем фигурировало подмосковное Кратово, но потом стройку пришлось перенести.

Строительство

«Правительство постановило помочь нам, дать нам, писателям, возможность иметь свой угол для работы и семьи… Такой заботы, конечно, ни один писатель ни одной страны от своего правительства не видит, и мы это знаем и никогда не забываем. Но посмотрите, что вышло из этого на деле… Место, выбранное под дачи, за исключением 5 участков, болотистое… У Леонова под дачей стоит вода, он на свой счет ее выкачивает, осушает землю, роет канавы, но вода стоит. У Ляшко под полом вода. У Бахметьева — вода. У меня впервые в моей жизни появился ревматизм головы (!), вчера был врач и сказал, что дальнейшая жизнь на даче грозит всем нам гибелью… Почти все вынуждены были покупать на рынке печные дверцы… Лестница в моей даче оказалась такой, что перила сами собой отошли и упали вниз. Окна нигде не сходятся, закрывать их нечем… С нас дерут за все. Крючок поставить — давай… Печь побелить — давай… Правительство дало нам в подарок дачу, которая без дорог будет стоить [нам] около 40 тыс., за который мы должны ежемесячно платить 500 руб… Это не подарок советского правительства. Это — петля, сотканная руками мелких жуликов… <…>

Ст. Переделкино. „Дачный поселок писателей“. Дача № 40 (почта не ходит!)»

В конце 1934 — начале 1935 года началась постройка 30 писательских дач. В этом строительстве отразились все особенности централизованной экономики второй пятилетки — часть денег, выделенных на строительство дач, разворовали, дома сдали писателям в неприспособленном для жизни виде, часть домов построили на кладбище. Поэт Владимир Луговской Владимир Александрович Луговской (1901–1957) — советский поэт и журналист. Почти все творчество Луговского связано с путешествиями по Средней Азии, Уралу, Кавказу. Своей главной работой сам поэт считал книгу поэм «Средние века». Луговской считается прототипом поэта Вячеслава Викторовича из повести Константина Симонова «Двадцать дней без войны». записал в 1936 году свои впечатления от поездки на дачу писателя Петра Павленко:

«Петин дворец стоит на кладбище — т. е. не в фигуральном, а в буквальном смысле слова. В его ограде находится 40 с

чем-то могил с памятниками, живыми цветами и мертвыми гирляндами, которые навещают живые родственники».

Как бы то ни было, писатели получили двухэтажные 6-комнатные дачи — роскошь, о которой большинство жителей Москвы того времени не могли даже мечтать. Пятьсот рублей, о которых Шагинян писала Молотову, существенно превышали среднюю зарплату по стране Месячная зарплата рабочего в этот период составляла примерно

Дружба и надзор

«…Приобретает особый интерес ряд сообщений, указывающих на то, что Переделкино… становится центром особой писательской общественности, пытающимся быть независимым от Союза совет[ских] писателей.

Несколько дней тому назад на даче у Сельвинского собрались: Всеволод Иванов, Вера Инбер, Борис Пильняк, Борис Пастернак, — и он им прочел 4000 строк из своей поэмы „Челюскиниана“.

Чтение, — рассказывает Сельвинский, — вызвало большое волнение, серьезный творческий подъем и даже способствовало установлению дружеских отношений. <…>

Аналогичная читка новой пьесы Сейфуллиной для театра Вахтангова была организована на даче Вс. Иванова. <…>

После читки пьесы, крайне неудачной, Иванов взял слово и выступил с товарищеской, но резкой критикой. В том же тоне высказывались все, кроме Зазубрина, который пытался замазать положение и советовал Сейфуллиной все-таки читать пьесу вахтанговцам. Это вызвало всеобщий протест в духе оберегания Сейфуллиной как товарища от ошибки и ненужного снижения авторитета перед театром.

В беседе после читки почти все говорили об усталости от „псевдообщественной суматохи“, идущей по официальной линии. Многие обижены, раздражены, абсолютно не верят в искренность руководства Союза советских писателей, ухватились за переделкинскую дружбу, как за подлинную жизнь писателей в кругу своих интересов».

отдела ГУГБ, комиссара государственной безопасности

В 1936 году городок писателей стал наполняться жизнью и играть ту роль, ради которой и создавался, — давать писателям возможность творить и обсуждать свое творчество. Дачное общежитие помогало выстроить социальные связи там, где они раньше не возникали: партийные писатели начали дружить и общаться с беспартийными. Казалось бы, руководство Союза писателей должно было радоваться такому единству литераторов, однако любые объединения, возникшие без контроля сверху, вызывали опасения и подозрения — любое чаепитие или читка на дачной веранде грозили перерасти в отклонение от партийной линии в литературе.

Террор

«Ночью проснулся от голосов:

— Да у него даже пары белья с собой нет.

— Неважно…

Узнал Сейфуллину и Правдухина Валериан Павлович Правдухин (1892–1938) — русский, советский писатель, драматург и литературный критик. Наряду с Пришвиным, Багрицким, Светловым был участником литературной группы «Перевал». Муж писательницы Лидии Сейфуллиной. Расстрелян в 1938 году как участник контрреволюционной террористической организации, в 1956 году посмертно реабилитирован.. Выглянул в окно. Видны были силуэты людей, огонек папиросы. Понял. Приехали за Правдухиным, и он уже уходил. Потом Сейфуллина бегала назад, в дом, стучалась, вынесла ему денег пошла провожать. Опять его голос:

— Ну, прощай.

— Нет, не прощай, а до свиданья. И даже не до свиданья. Завтра я поеду в Москву и все выясню. Я тебе верю.

Потом урчание заводимой машины, яркий свет фонарей, машина разворачивалась долго на узкой травянистой дороге. Потом рывок. Хлопнула дверца машины. Уехали.

А из оврага пьяные голоса тянули песню про ухаря купца. Собаки тявкнули редко и неохотно и замолкли. Туман расходился. Чуть видная занималась заря. Звезды бледнели, и уже запел тоскливо и еле слышно рожок пастуха.

А утром проснулся от света солнца и запаха скошенного клевера. За забором колхозники убирали скошенное, сосны стояли прямые и тихие. Ничего не произошло, жизнь продолжалась, осень еще не наступила, лето августа было превосходным. Вышел в огород, помидоры наливались и зрели, я таки дожил до их сбора, и созревание плодов происходит на моих глазах».

В 1937 году в Переделкине возник еще один объединяющий писателей фактор — страх перед арестом. Начатая Сталиным кампания по уничтожению всех потенциально нелояльных затронула и художественную элиту, причем от ареста и гибели писателей не могли уберечь ни художественные, ни партийные заслуги. Автор этой дневниковой записи Александр Афиногенов сам был весной 1937 года исключен из партии и каждый день ждал ареста. Это ожидание казалось невыносимым еще и потому, что в дачном поселке было легко увидеть и услышать, как забирают соседей. За несколько недель до этой записи арестовали другого соседа Афиногенова, писателя Владимира Зазубрина. Всего за

годов

Протест

«В тридцать седьмом году, когда был процесс по делу Якира, Тухачевского и других Дело Тухачевского, или дело «антисоветской троцкистской военной организации», — дело по обвинению группы высших советских военачальников во главе с маршалом Михаилом Тухачевским (в том числе командарма Ионы Якира) в организации заговора с целью захвата власти; один из самых громких показательных процессов сталинского времени., среди писателей собирали подписи под письмом, одобряющим смертный приговор. Пришли и ко мне. Я отказался дать подпись. Это вызвало страшный переполох. Тогда председателем Союза писателей был некий Ставский, большой мерзавец. Он испугался, что его обвинят в том, что он недосмотрел, что союз — гнездо оппортунизма и что расплачиваться придется ему. Меня начали уламывать, я стоял на своем. Тогда руководство союза приехало в Переделкино, но не ко мне, а на другую дачу, и меня туда вызвали. Ставский начал на меня кричать и пустил в ход угрозы. Я ему ответил, что если он не может разговаривать со мной спокойно, то я не обязан его слушать, и ушел домой.

Дома меня ждала тяжелая сцена. Зинаида Николаевна Зинаида Николаевна Нейгауз — вторая жена Бориса Пастернака. была в то время беременна Лёней, на сносях, она валялась у меня в ногах, умоляя не губить ее и ребенка. Но меня нельзя было уговорить. Как потом оказалось, под окнами в кустах сидел агент и весь разговор этот слышал.

В ту ночь мы ожидали ареста. Но, представьте, я лег спать и сразу заснул блаженным сном. Давно я не спал так крепко и безмятежно. Это со мной всегда бывает, когда сделан бесповоротный шаг».

Террор превратил Переделкино в пространство, где публичное и частное было перемешано, и ставил каждого из жителей поселка перед выбором: как реагировать на аресты? как общаться с теми, кто попал в опалу? обрывать связи с родственниками арестованных? Этот выбор происходил на виду у других жителей Переделкина и мгновенно становился известным не только руководству Союза писателей, но и НКВД. Так простое приветствие соседа через забор становилось политическим жестом.

Одним из немногих, кто отважился на публичный протест, был поэт Борис Пастернак. Причем для поэта это было не разовое действие, а выверенная линия гражданской смелости — он последовательно отказывался подписывать людоедские групповые письма с одобрениями расстрела и не прекращал связей с опальными писателями. По воспоминаниям сына Бориса Пильняка, арестованного в 1937 году, Пастернак «хотя два дома разделяла всего лишь калитка, шел через улицу, громко заявляя, что идет к Пильняку, узнать, как там Кира Георгиевна Кира Георгиевна Андроникашвили — жена Бориса Пильняка., демонстративно, так сказать, оповещая об этом окрестности».

Творчество

«Жизнь уходит, а то и ушла уже вся, но, как ты писала в прошлом году, живешь разрозненными взрывами

какой-то „седьмой молодости“ (твое выраженье). Их много было этим летом у меня. После долгого периода сплошных перерывов я стал набрасыватьчто-то свое. Однако главное было не в этом. Поразительно, что в нашей жизни урожайность этого чудного, живого лета сыграла не меньшую роль, чем в жизни какого-нибудь колхоза. Мы с Зиной (инициатива ее) развели большущий огород, так что я осенью боялся, что у меня с нею не хватит сил собрать все и сохранить. Я с Леничкой зимую на даче, а Зина разрывается между нами и мальчиками, которые учатся в городе. Какая непередаваемая красота жизнь зимой в лесу, в мороз, когда есть дрова. Глаза разбегаются, это совершенное ослепленье. Сказочность этого не в одном созерцании, а в мельчайших особенностях трудного, настороженного обихода. Час упустишь, и дом охолодает так, что потом никакими топками не нагонишь. Зазеваешься, и в погребе начнет мерзнуть картошка или заплесневеют огурцы. И все это дышит и пахнет, все живо и может умереть. У нас полподвала своего картофеля, две бочки шинкованной капусты, две бочки огурцов. А поездки в город, с пробуждением в шестом часу утра и утренней прогулкой за три километра темным, ночным еще полем и лесом, и линия зимнего полотна, идеальная и строгая, как смерть, и пламя утреннего поезда, к которому ты опоздал и который тебя обгоняет у выхода с лесной опушки к переезду! Ах, как вкусно еще живется, особенно в периоды трудности и безденежья (странным образом постигшего нас в последние месяцы), как еще рано сдаваться, как хочется жить».

Еще во время обсуждения проекта городка писателей Максим Горький опасался, что Переделкино превратится в деревню индивидуалистов, и частично оказался прав. Получив в свое распоряжение дачи с большими участками, писатели воспользовались ими, чтобы увеличить собственную автономию.

Переделкинский огород позволил Борису Пастернаку, попавшему из-за политической нелояльности в опалу, пережить время, когда он больше не мог рассчитывать на большие литературные гонорары. Такая независимость давала писателям возможность творить и писать то, что часто даже не предполагалось для советской печати.

Война

«Мы ехали по мокрому шоссе к своему Переделкину. Пруд закис, позеленел. Стояли все те же витые толстые вётлы у шлюза, журчала вода, глубокий овраг просекал землю и терялся у дачи Сейфуллиной и Афиногенова. В лесу стояли грузовики, рации и автобусы. У костров грелись измученные солдаты. При расспросе оказались из строительных полков, бежавших из‑под Вязьмы и Медыни. Они грели грязные заскорузлые руки у костра из сырого ельника и просили махорки. Страна махорки и табаков, Россия, ты вечно нуждаешься в этом скромном продукте!

Мы въехали в нашу запущенную дачу. Каждый кустик говорил о другой жизни, о других временах. <…>

Мы заходим в комнаты, и все напоминает мне о прошлом, недалеком и радостном. Здесь мы впервые узнали о нападении Германии. Сюда прибежал бледный Нилин с отвисшей нижней челюстью, сюда пришли Либединский, Панфёров, Ильенков. Мы обдираем комнаты и выносим все в пикап. По шоссе идут красноармейцы. Они заняли уже часть дач. Я оставляю им всю мебель и выношу только то, что нужно, что напоминает мне о прежнем уюте, о тепле домашнего очага, о семье. Я разжигаю печь, и туда, в это огненное жерло, летят рукописи, Вовочкины детские тетрадки, которые я собирал, начиная с первого класса. Я смотрю на них, перелистываю, вижу каракули его, отметки „пос., хор., отл.“ и бросаю в печь. Я беру только две‑три тетрадки. Пусть это будет память о далеком сыне… Черная метель несется над Переделкином. Совершается великая трагедия и здесь, в тиши подмосковных лесов… Я обхожу последний раз наше жилище, сажусь в пикап и хлопаю зеленой дверью. Стой! Надо закрыть ворота. Я беру засов, закрываю ворота и, бросив последний взгляд на дом, уезжаю… Прощай, быть может, навсегда…»

Осенью 1941 года в Переделкино пришла война. На участках Бориса Пастернака и Константина Федина вырыли траншеи и использовали их как бомбоубежища, в некоторых дачах расположились военные части. Часть писателей вместе с семьями отправились в эвакуацию, часть из них ушли на фронт военными корреспондентами. Многие уже не вернулись в городок — на войне погибли Александр Афиногенов и Евгений Петров.

В Переделкине было написано самое знаменитое стихотворение военного времени, «Жди меня»: в конце июля 1941 года на даче Льва Кассиля во время короткого перерыва между командировками на фронт остановился Константин Симонов:

«Я ночевал на даче у Льва Кассиля в Переделкине и утром остался там, никуда не поехал.

Сидел весь день на даче один и писал стихи. Кругом были высокие сосны, много земляники, зеленая трава. Был жаркий летний день. И тишина. <…> На несколько часов даже захотелось забыть, что на свете есть война…»

Первым, кому Симонов прочитал стихотворение, был вернувшийся на дачу из Москвы Лев Кассиль — он сказал, что стихотворение хорошее, но немного похоже на заклинание.

Возвращение после войны

«Был вчера в Переделкине — впервые за все лето. С невыразимым ужасом увидел, что вся моя библиотека разграблена. От немногих оставшихся книг оторваны переплеты. Разрознена, расхищена „Некрасовиана“, собрание сочинений Джонсона, все мои детские книги, тысячи английских (British Theatre), библиотека эссеистов, письма моих детей, Марии Б. ко мне, мои к ней — составляют наст на полу, по к-рому ходят. Уже уезжая, я увидел в лесу костер. Меня потянуло к детям, которые сидели у костра. — Постойте, куда же вы? Но они разбежались. Я подошел и увидел: горят английские книги и, между прочим, любимая моя американская детская „Think of it“ и номера „Детской литературы“. И я подумал, какой это гротеск, что дети, те, которым я отдал столько любви, жгут у меня на глазах те книги, которыми я хотел бы служить им».

После того как угроза захвата Москвы немецкими войсками миновала, писатели стали возвращаться в Переделкино и восстанавливать нарушенный войной быт. Несколько дач сгорело вместе с библиотеками, в том числе и дача Всеволода Иванова. Как вспоминал Вячеслав Всеволодович Иванов, «штабная девица включила электроприбор (утюг, наверно) и уехала в Москву». В этом пожаре погиб и сундук, в котором Борис Пастернак спрятал масляные этюды отца и свои рукописи — прозаические отрывки, из которых потом вырос роман «Доктор Живаго».

А у эпизода с книгами Корнея Чуковского было небольшое продолжение: оказалось, что солдаты воинской части, расквартированной в доме Чуковского, не только выкинули книги из библиотеки писателя, но и оставили на втором этаже 60 экземпляров брошюры Сталина «Об основах ленинизма» — судя по всему, ее им выдавали вместе с оружием и шинелью. Чуковский попросил контору городка писателей забрать у него эти книги, а когда его просьбу проигнорировали, пошел ночью в лес, вывалил книги в ров и засыпал глиной.

Убежище

«Когда решено было исключить Зощенко из Союза писателей, друзья Николая Алексеевича [Заболоцкого] (и я в том числе) уговорили его пойти на общее собрание, которое должно было подтвердить это решение. Вопрос — идти или нет — касался и меня. Но я мог „храбро спрятаться“ (как писал Шварц в „Красной Шапочке“), а Заболоцкий не мог. Он только что был возвращен в Союз писателей, его не прописывали в Москве, он жил скитаясь по квартирам и дачам у Андроникова, у Степанова и Ильенкова, у меня. На даче Ильенкова он вскопал землю, посадил и вырастил картошку — заметное пособие в его нищенской жизни. Итак, мы уговорили его пойти на собрание: это, разумеется, значило, что он должен был проголосовать за исключение Зощенко. Мрачноватый, но спокойный, приодевшийся, чисто выбритый, он ушел, а мы — Катя Заболоцкая, Степанов и я, — проводив его, остались (это было в Переделкине, на наемной даче), остались и долго разговаривали о том, как важно, что нам удалось его уломать. Не пойти, не проголосовать — это было более чем рискованно, опасно… В наши дни подобный разговор выглядел бы странным. В самом деле: жена Заболоцкого и его друзья были довольны, что уговорили Николая Алексеевича поступить против его совести, иными словами, совершить подлость. Однако рано мы радовались. Прошло часа два, когда я увидел вдалеке, на дорожке, которая вела от станции, знакомую фигуру в черных брюках и белой просторной куртке. Слегка пошатываясь, Николай Алексеевич брел домой. Все ахнули, переглянулись. Екатерина Васильевна всплеснула руками. Улыбаясь слабо, но с хитрецой, Заболоцкий приближался, и чем медленнее он подходил, тем яснее становилось, что он в Москву не поехал. Войдя, он сел на стул и удовлетворенно вздохнул. Все два часа он провел на станции, в шалманчике, основательно выпил, разговорился с местными рабочими и, по его словам, провел время интересно и с пользой. Несколько дней мы тревожились: не отразится ли на его судьбе подобный неслыханно смелый поступок? К счастью, сошло. Поступок не отразился».

В 1938 году поэта Николая Заболоцкого приговорили к 5 годам лагерей за «контрреволюционную деятельность». Ему повезло выдержать этот срок и дождаться освобождения. В начале 1946 года Заболоцкий приехал в Москву, чтобы попытаться восстановиться в Союзе писателей, получить право жить в одной из столиц и опубликовать свой новый перевод «Слова о полку Игореве». Заболоцкому удалось добиться разрешения вернуться в Москву, но жить ему было негде, и тогда друзья познакомили его с писателем Василием Ильенковым, который разрешил ему поселиться на своей даче в Переделкине. Заболоцкий поселился в маленькой комнате на втором этаже с окнами на березовую рощу. Здесь после многолетнего перерыва он снова начал писать стихи. Первым из этих стихотворений было «Утро» (1946).

Петух запевает, светает, пора!

В лесу под ногами гора серебра.

Там черных деревьев стоят батальоны,

Там елки как пики, как выстрелы — клены,

Их корни как шкворни, сучки как стропила,

Их ветры ласкают, им светят светила.

Там дятлы, качаясь на дубе сыром,

С утра вырубают своим топором

Угрюмые ноты из книги дубрав,

Короткие головы в плечи вобрав.

Рожденный пустыней,

Колеблется звук,

Колеблется синий

На нитке паук.

Колеблется воздух,

Прозрачен и чист,

В сияющих звездах

Колеблется лист.

И птицы, одетые в светлые шлемы,

Сидят на воротах забытой поэмы,

И девочка в речке играет нагая

И смотрит на небо, смеясь и мигая.

Петух запевает, светает, пора!

В лесу под ногами гора серебра.

Изоляция

«Когда я слышу от писателя, что его страшит перспектива переезда

куда-либо из Москвы, что он боится подумать о том, как он будет житьгде-то в деревне, или в донбасском городке, или даже в областном центрегде-то в глубине России, я просто развожу руками.

Это дико, нелепо — бояться жизни тамгде-то , в гуще народа, среди интересных, занимающихся производительным трудом, полнокровных, колоритных, замечательных наших людей.

<…>

Есть ли у нас на заводах сталевары, боящиеся подходить к мартеновской печи?

Возможны ли в природе такие капитаны дальнего плавания, которые боялись бы моря, не любили бы моря?

Нет, товарищи, тутчто-то у нас очень неладно.

Когда это было в истории нашей литературы, чтобы под Москвой или Петербургом образовался целый писательский городок, изолированный от жизни? (Аплодисменты.) А ведь сейчас почти все самые видные писатели-москвичи сбились в Переделкине, да и в Москве поселились все в одном доме в Лаврушинском переулке. Хоть бы уж в Москве расселялись пореже: один — на территории завода имени Сталина, другой —где-то в районе текстильных фабрик, третий — возле Тимирязевской академии».

Через полтора года после смерти Сталина советское литературное начальство решило провести Второй съезд советских писателей, чтобы подвести итоги прошедшего двадцатилетия и развернуть творческую дискуссию. В отличие от Первого съезда, ставшего событием мирового масштаба, Второй съезд прошел гораздо тише. Для нас он интересен небольшой дискуссией о Переделкине, начатой писателем Валентином Овечкиным. Овечкин получил известность в начале 1950-х годов благодаря опубликованным в «Новом мире» очеркам «Районные будни» — в них он чуть ли не впервые в истории советской литературы показывал людей из глубинки вне шаблона привычного конфликта лучшего с хорошим. (В знаменитой статье 1953 года «Об искренности в литературе» Владимир Померанцев писал: «…до Овечкина во многих книгах по колхозной тематике все было затерто-притерто, острия все отпилены, углы пообломаны».)

Впрочем, попытка Овечкина показать несоответствие сложившегося писательского быта декларируемым советским идеалам не имела никакого успеха. На следующий день съезда Овечкину ответил Борис Агапов:

«Во все времена писатели работали вне больших городов. Даже такой оперативный очеркист, как Плиний Младший, живший 1850 лет тому назад, жаловался, что в Риме работать невозможно, и уезжал работать из столицы. (Смех.)

<…>

Советская власть, желая создать для писателей хорошие условия работы, построила для них загородный поселок, и это не позорный факт в нашей жизни, а свидетельство заботы о нас нашего правительства. А т. Овечкин и это хочет сделать предметом своих разоблачений. (Шум в зале. Аплодисменты.)»

Самоубийство

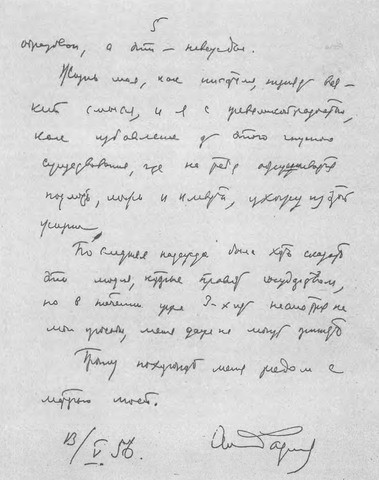

«Созданный для большого творчества во имя коммунизма, с шестнадцати лет связанный с партией, с рабочими и крестьянами, одаренный Богом талантом незаурядным, я был полон самых высоких мыслей и чувств, какие только может породить жизнь народа, соединенная с прекрасными идеалами коммунизма.

Но меня превратили в лошадь ломового извоза, всю жизнь я плелся под кладью бездарных, неоправданных, могущих быть выполненными любым человеком, неисчислимых бюрократических дел. И даже сейчас, когда подводишь итог жизни своей, невыносимо вспоминать все то количество окриков, внушений, поучений и просто идеологических порок, которые обрушились на меня, — кем наш чудесный народ вправе был бы гордиться в силу подлинности и скромности внутренней глубоко коммунистического таланта моего. Литература — это высший плод нового строя — унижена, затравлена, загублена».

13 мая 1956 года, около 15:00, Александр Фадеев застрелился в рабочем кабинете в Переделкине. Он много лет возглавлял Союз советских писателей и проводил сталинскую политику в литературе. После смерти вождя и сам Фадеев утратил свое положение непререкаемого авторитета, а вера в то, что литература может в альянсе с государством перестроить человека и общество ради благих целей, оказалась подорванной.

Фадеев надеялся, что его письмо станет громким публичным жестом, но и в этом ему было отказано. Оно пролежало в архивах много лет и было опубликовано только в годы перестройки. Официальной причиной смерти Фадеева был объявлен алкоголизм.